В разлуке

В разлукеРазговор c оставшимся

Мария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

28 ноября 202419020 Александр Герасимов. Колхозное стадо. 1959. Картина, написанная на варианте полотна «И. В. Сталин и К.Е. Ворошилов в Кремле». © Государственный исторический музей

Александр Герасимов. Колхозное стадо. 1959. Картина, написанная на варианте полотна «И. В. Сталин и К.Е. Ворошилов в Кремле». © Государственный исторический музейВыставка личного портретиста Сталина Александра Герасимова в Государственном историческом музее — уже не первое российское событие последних месяцев, предлагающее переосмыслить парадный сталинский стиль 1930—1950-х. Этот процесс выходит далеко за пределы проблем изобразительного искусства и связан с глобальным поиском новых оценок советского наследия, с необходимостью реагировать на демонтаж империи на постсоветском пространстве и как-то определиться с современным отношением к социалистическому проекту.

Интерес к 1930-м закономерен, открытие авангарда давно позади, но грань между знанием истории и прямой реабилитацией личности вождя исчезающе тонка. Только в конце 2015-го — начале 2016 года в стране появилось сразу несколько мемориалов Сталина: памятник в полный рост в Марий Эл, двухметровый бюст при музее-заповеднике «Линия Сталина» в Псковской области, дом-музей Сталина под Тверью и «Сталин-центр» в Пензе, созданный для загадочной «популяризации и актуализации практик, которые применялись в сталинские времена». Кроме того, в московском Манеже с ноября по декабрь 2015 года выстроились огромные очереди на бесплатную выставку «Романтический реализм: советская живопись 1925—1945 гг.». Здесь тема вышла на несколько новый виток: портреты Сталина в исполнении Ефанова, Бродского и Герасимова соседствовали с признанными модернистскими шедеврами Лабаса, Зерновой, Купцова, Дейнеки, Петрова-Водкина и других.

Пожалуй, именно этот проект наиболее наглядно показал, что тема советского искусства (и, в частности, социалистического реализма) тем отличается от разного рода персональных мемориалов, что действительно способна вызвать многомерную и резонансную общественную дискуссию об историческом наследии, касающуюся и искусства, и политики. Споры на тему выставки не стихали неделями, появилась целая череда очень ярких, содержательных статей (Александры Новоженовой, Марии Силиной, Валентина Дьяконова, Анны Матвеевой и многих других). Полемика о реализме дошла до таких градусов, что заведующий Отделом новейших течений Русского музея Александр Боровский опубликовал на сайте музея официальный ответ (на сегодняшний день удален) критику Анне Толстовой, в котором призвал искусствоведов не страдать «реализмобоязнью» и не искать в обращении к проблематике «реализмов» «дань политической конъюнктуре и осуществлению госзаказа». Среди прочего, обсуждения цензуры, новой консервативности и отношений художника и власти затронули и такие проблемы, как исчезновение «Кровавого воскресенья» с выставки Серова в ГТГ и волнения по поводу судьбы историко-мемориального музея революции «Пресня», который зимой закрыли на реставрацию.

А. Герасимов (с трубкой) среди членов Академии художеств

А. Герасимов (с трубкой) среди членов Академии художествРетроспектива Герасимова у стен Кремля казалась не менее амбициозной задачей, чем выставка в Манеже. Герасимов был знаменит как идейный, непримиримый борец с формализмом: первый президент воссозданной после войны Академии художеств СССР, лауреат четырех Сталинских премий, он лично вычеркнул из списка профессоров Владимира Фаворского и Александра Матвеева, приложил руку к последнему аресту и ссылке Николая Пунина, а в 1948 году с помощью своего покровителя Ворошилова добился расформирования щукинско-морозовской коллекции и ликвидации Государственного музея нового западного искусства (ГМНЗИ). Герасимов громил «космополитизм» Матисса и Дали от лица «подлинного реализма» с трибун академии и на страницах прессы. Его парадные портреты Сталина десятилетиями тиражировались везде, от бытовых календарей до журналов, газет и партийных многотомников, — и разом исчезли с приходом оттепели. Не удержался и он сам: Хрущев его недолюбливал, свои портреты доверял Налбандяну. Так или иначе, Герасимов был одним из самых влиятельных функционеров в искусстве 1930—1950-х, был теоретиком соцреализма (пусть тексты писал и не сам, как намекает его биограф, но это уже детали) и без стеснения сравнивал себя с Рембрандтом.

И вот эта противоречивая, одиозная фигура, как минимум дважды в истории потерпевшая политическое поражение, вернулась к российскому зрителю не просто в ярком — в парадном освещении.

Кураторы выставки постарались отразить все периоды и вехи в работе Герасимова, начиная с учебы у Константина Коровина в 1910-х и заканчивая творческими командировками в Китай, Индию и Турцию. Добротная экспозиция дополнена каталогом, архивными витринами с документами, книгами, личными вещами художника — включая икону и два раскрашенных бюста Сталина. Есть даже исключительная редкость, нарезка документальной видеосъемки: вот Герасимов важно принимает поздравления и букеты, вот он со стариком Юоном и непроницаемой Мухиной, вот он в окружении студентов водит кистью по холсту, вот в его огромной мастерской толпится финская делегация.

Александр Герасимов. В.И. Ленин на трибуне. 1930. Холст, масло. ГИМ© Государственный исторический музей

Александр Герасимов. В.И. Ленин на трибуне. 1930. Холст, масло. ГИМ© Государственный исторический музейОбстоятельность подхода к материалу отразилась и в речах на открытии. И директор ГИМа Алексей Левыкин, и куратор Леонид Шишкин, и министр культуры Владимир Мединский подчеркивали одно: перед нами наша история, историческая Россия, и соцреализм — ее составная часть, которую «надо изучать и показывать»; не стоит бездумно уничтожать память о прошлом: выставка рассказывает о советском человеке 1950—1960-х годов, а не выносит идеологических оценок, и т.д. Тема обобщенной и единой «исторической России», где «нет героев и антигероев», появляется не впервые: в 2015-м она часто звучала в спорах о советском наследстве и стала ответом на беспокойство в связи с предстоящим юбилеем революции 1917 года. Именно «историческую Россию» министр назвал «третьей силой в противоборстве красных и белых», призывая доверять фактам, не вырывать их из контекста и «пользоваться не чьими-то идеологическими шаблонами, а своей головой».

Все это было очень похоже на презентацию «Романтического реализма», но резонанс вокруг выставки Александра Герасимова выглядел иначе. Да, «Коммерсантъ» снова ответил хлесткой статьей Валентина Дьяконова о посредственностях у власти и отмывании сталинизма в музейных залах, к нему присоединились «Новая газета» и «Медуза». Но и в прессе, и в соцсетях полемика оставила новое ощущение одномерности и дискуссионного тупика.

Вид экспозиции © Государственный исторический музей

Вид экспозиции © Государственный исторический музейАргументация сторонников ограничилась фразами об «известной исторической фигуре» и «непростом времени», которое «нельзя судить однозначно», но попадались реплики и о «потрясающем художнике». Противники парировали, что качество живописи Герасимова катастрофически низкое и ему, как и Сталину, в музее вообще не место. В целом суть конфликта описал Андрей Ковалев: «Если мы принимаем тезис о том, что творчество Герасимова, как и весь социалистический реализм, — народное достояние и высокое искусство, то тогда придется сделать вывод о том, что И.В. Сталин — великий государственный муж».

В оформившемся политическом конфликте некоторое решение мог бы дать каталог, оснащенный текстами, комментариями к работам и большим количеством репродукций. И действительно, автор главного текста каталога — Любовь Шакирова — сделала все возможное, чтобы сохранить ту самую нейтральную и «историческую» позицию без героев и антигероев. В нем нет никакого преувеличения роли Сталина, но нет и специальных упоминаний о репрессиях. Авторская позиция дана в первых строках: хоть Герасимов и интересовался импрессионизмом, ставить его в один ряд с поэзией Пастернака этически недопустимо. Но причины недопустимости прямо не названы, и хотя текст опирается на «Соцреализм и реализм» А. Морозова, «Культ Сталина в изобразительном искусстве» Я. Плампера и «Культуру Два» В. Паперного, в нем нет ни одного упоминания о роли Герасимова в закрытии ГМНЗИ и просто даже о факте борьбы соцреализма и модернизма. В остальной части каталога тоже сквозит обтекаемая неуверенность — от текста директора о значении Герасимова для «одного из самых сложных периодов жизни страны» до ремарок к репродукциям. На некоторых страницах даны краткие сведения об изображенных лицах, на других — довольно безличные цитаты из мемуаров художника, остальные работы оставлены без пояснений.

Вид экспозиции © Государственный исторический музей

Вид экспозиции © Государственный исторический музейДругой возможностью для новой оптики могли бы стать кураторский ход или яркое экспозиционное решение. Такое решение на выставке есть — это выбор центрального полотна, которое представляет собой интересный палимпсест: черновик картины «Колхозное стадо» (1959), написанный поверх одного из вариантов полотна «Сталин и Ворошилов в Кремле». Кроме абсурдного совмещения композиций полотно еще и собрано из двух кусков разной формы, что все вместе дает совсем уже невероятный образ Герасимова как формалиста и антисоветчика, а куратору дает основания сравнивать его живопись с соц-артом. Уверена, что еще лет десять назад этот ход дал бы какой-нибудь новый политический поворот всей экспозиции. Но время российского постмодернизма кончилось, дискурс выпал из его слабеющих рук. Да, сравнение соц-арта и соцреализма, как и остроумно проведенная «расчистка иконы», повышает стоимость картины, но добавляет ли это новой информации именно о 1930-х? Нет, не добавляет.

Приходится признать, что стремление к нейтралитету волей-неволей привело к необходимости вовсе уйти от высказывания. Ни выставка, ни каталог не предложили принципиально нового взгляда на Александра Герасимова ни как на художника, ни как на партийного функционера — словно его раньше времени вынули из запасников.

Вид экспозиции © Государственный исторический музей

Вид экспозиции © Государственный исторический музейИ вот главное. Несмотря на все декларации о необходимости изучать историю, выставка Герасимова неожиданно оказалась полностью лишена всякого намека на историчность. В этом и состоит ее главное отличие от «Романтического реализма», где даже грубоватое столкновение разных срезов и этапов советской живописи все-таки было попыткой современного анализа и давало широкой публике некоторое представление о контексте, а потому и породило богатую дискуссию. Но Герасимов ни с кем не сопоставлен, никуда не вписан. Он показан после большого перерыва и оставлен вне истории искусства, наедине с собой, подвешен в вакууме — и поэтому любую часть выставки зрителю приходится трактовать как вещь в себе, прибегая к неким общим категориям или «вечным ценностям». В этой-то плоскости и разворачиваются споры — «бездарность» он или «великий мастер», плохо или хорошо он владеет академической грамотой, похоже ли написаны цветы, салонный ли он художник или Рембрандт, настоящий ли он импрессионист — и т.д.

Все эти проблемы прямо переносят нас в 1960-е, когда яростные споры о Герасимове, прерванные отставкой Хрущева, имели свою специфику: критика затрагивала только часть целого, не покушаясь на все здание соцреализма. Предугадать последствия никто не брался. Арсений Гулыга вспоминал: «Назым Хикмет, выступая <в Институте философии РАН> на Волхонке, на пятом этаже, назвал живопись Александра Герасимова фашизмом. Сразу после таких слов рухнул потолок — старожилы помнят, как было дело». Именно из 1960-х (а где-то и из 1930-х) пришли эти риторические ходы — и сравнение Академии 1947 года с Салонами XIX века, и определение качества живописи через диалог с «французами» и «старыми мастерами», и агрессивное приравнивание массового госзаказа к «шедеврам», и размытое требование «жизненности». История оживает до такой степени, что в полемике с соцреализмом даже Дьяконов вдруг переходит на антимодернистские обороты в духе Кеменова: «фарс», «набор скрюченных девиц», «не люди, а какие-то загогулины». Да что там, даже Дмитрий Врубель (вроде бы и сам — недавний портретист Путина) чувствует потребность призвать в арбитры некоего «очень искушенного в искусстве» парижанина, чтобы ограничиться все той же «эстетической» оценкой: «пошло, вульгарно, неталантливо, пропаганда, Сталин с Лениным».

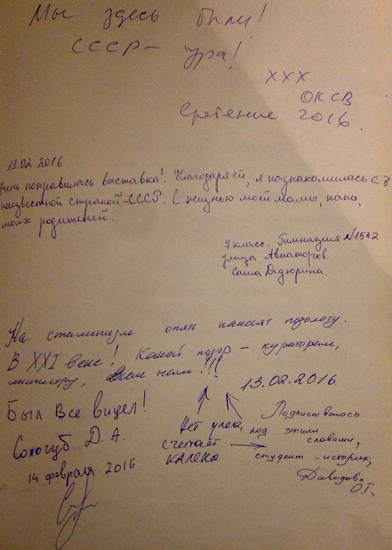

Записи в книге отзывов на выставке Александра Герасимова © Надя Плунгян

Записи в книге отзывов на выставке Александра Герасимова © Надя ПлунгянСовершенно очевидно, что прятать полотна со Сталиным в запасники не является решением. Но невозможно и выставлять памятники политической истории, никак не объясняя, что они значили для современников и в каком контексте создавались: например, показывать несколько корочек Сталинской премии и не дать ремарку, в чем состоял смысл присуждения этих премий живописцам и в чем выражалось их влияние на искусство. Невозможно обсуждать, плоха или хороша живопись Герасимова «с живописной точки зрения», так как вещи Герасимова вместе с Ефановым, Хмелько, Иогансоном, Пластовым, Мешковым, Модоровым и сотнями других были частью поточной индустрии «тематической картины», предъявлявшей к живописи очень определенные требования, и за их несоблюдение исключали из профсоюза. Эти картины плохи, но ведь задачей советской власти 1930—1950-х и было окружить зрителя плохой живописью, и «плоха» она особым образом, а каким — нужно уметь назвать. При этом Герасимова недостаточно показывать только как соцреалиста. Его можно и нужно ставить рядом с Петровым-Водкиным, с Ермолаевой, с Фальком, но не для того, чтобы сравнивать качество или соединить их в целое, а чтобы показать зрителю историю целиком, вставив ее в интернациональную раму борьбы разных версий тоталитарного искусства с модернизмами XX века — «борьбы за реализм в изобразительном искусстве». А точнее, борьбы за то, что считать реализмом.

Такой подход позволил бы наконец проанализировать главный искусствоведческий штамп о Герасимове как о трагически сломленной личности: утром он писал вождя, а вечером не хуже Грабаря отводил душу в импрессионизме, хотя почему-то сам с ним и боролся. Впрочем, против этого стереотипа есть и другое неоспоримое свидетельство, а именно производственный роман «Тля» (1964), написанный близким другом Герасимова Иваном Шевцовым. Роман широко известен как сталинистская агитка против космополитов и сионистов, но сюжет его строится вокруг борьбы патриотов и формалистов в живописи. Главный герой, «милый и умный старик», носит псевдоним — Михаил Герасимович Камышев. В позднем послесловии к роману Александр Герасимов фигурирует уже под настоящим именем вместе с Вучетичем, Глазуновым, Чечулиным и Кориным.

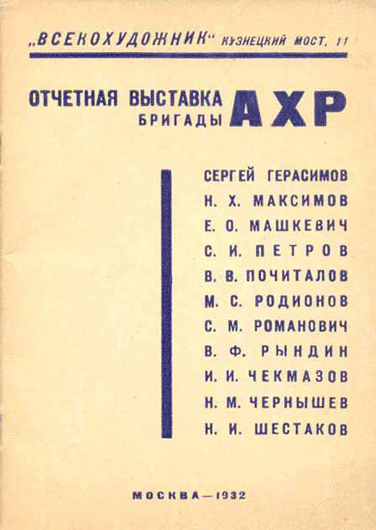

Другой Герасимов: «Особую неприязнь <А. Герасимов> питал к своему однофамильцу Сергею Васильевичу Герасимову, который после Александра Михайловича возглавил Союз художников. И в самом деле, рядовой зритель часто пугал Герасимовых или считал, что есть один знаменитый, под первым номером Герасимов» (И. Шевцов. Соколы)

Другой Герасимов: «Особую неприязнь <А. Герасимов> питал к своему однофамильцу Сергею Васильевичу Герасимову, который после Александра Михайловича возглавил Союз художников. И в самом деле, рядовой зритель часто пугал Герасимовых или считал, что есть один знаменитый, под первым номером Герасимов» (И. Шевцов. Соколы)Даже две-три цитаты из «Тли», приведенные в залах рядом с полотнами, расставили бы многое по своим местам и заполнили бы белые пятна в экспликациях. Среди прочего, из книги можно узнать, зачем Герасимову понадобилось в 1961 году писать огромное полотно о покушении Фанни Каплан на Ленина. С сочувствием и симпатией к художнику Шевцов описывает, как тот пытался встроиться в волну послевоенного антисемитизма и так пришел к своему главному произведению — эпосу из трех картин о «зловонной» Каплан, который, увы, не был куплен «хрущевско-аджубеевской слякотью». Смысл картины передан в форме былинного сказа о беседе Ленина с Дзержинским:

«Он сообщает Ильичу, что по первоначальному плану в него должен был стрелять профессиональный убийца, нанятый уголовник. Но не поднялась рука, отказался. Вторым был белогвардеец. Тоже не смог. У Каплан рука не дрогнула. Это была ядовитая змея, скользкая и зловонная, враг жизни, сеятель смерти».

Роман заканчивается на светлой ноте: разбитый после инфаркта в битве с «модернягами» Герасимов внезапно узнает новость о полном разгроме формалистов на выставке в Манеже 1962 года и плачет слезами радости. «Мутный, грязный поток западной псевдокультуры» остановлен.

Конечно, разлома в Герасимове нет: как все деятели эпохи модернизма, он стремится найти свой постоянный метод и находит его в убеждении, что искусство не должно говорить само за себя. Его версия реализма требовала последовательно оформлять и консервировать риторику власти, нигде не опережая ее на поворотах. Поздние картины и пейзажи здесь не исключение, наоборот: все они являются частью работы по поиску того самого по-сталински усредненного, но пышного живописного языка, который требовался партийными директивами. Поэтому и его «импрессионизм» лишен главного элемента — беглости хрупкого впечатления, а акценты в исторических картинах расставлены так, чтобы избежать любой социальной конкретики.

Инструмент Герасимова как исторического живописца состоит в дегуманизации эпохи. Совсем не случайность, что Пушкин и Мицкевич изображены у него опереточными франтами, а Петербург XIX века ограничен бутафорским «Медным всадником» и парой жандармов. Не случайна и поверхностная ксенофобия полотна о Фанни Каплан, заслоняющая воспоминания о боевых организациях левых эсеров, антибольшевистском протесте и женщинах-террористках — а может быть, и о том, что покушение на вождя было самым уязвимым моментом существования советской власти, которую так необходимо было представить незыблемой. Это очень заметно, если сравнить «Выстрел в народ» с довоенной картиной «летописца революции» Владимира Пчелина «Покушение Каплан на т. Ленина» (1926), где мир еще не разделен на своих и чужих, Каплан показана как одна из фигур советского общества, а каждое лицо в растерянной толпе по-своему портретно.

В.Н. Пчелин. Покушение на В.И. Ленина в 1918 году (Покушение Каплан на т. Ленина). 1926. Открытка © Надя Плунгян

В.Н. Пчелин. Покушение на В.И. Ленина в 1918 году (Покушение Каплан на т. Ленина). 1926. Открытка © Надя ПлунгянДегуманизация ярко видна и в поздних ориенталистских вещах Герасимова, от портрета балерины Удаленковой в роли персиянки из «Хованщины» (1954) до огромного полотна «Половецкие пляски» (1955) и иллюстраций к «Тарасу Бульбе» (1952). Да, все эти работы обнаруживают определенные отсылки к живописи XIX века, но известная преемственность была и в имперских амбициях сталинской власти. Герасимов оформляет и «благоустраивает» советский колониализм, и именно поэтому, тщательно выписывая интерьеры Софии Константинопольской, он ставит огромные аляповатые кляксы на месте арабской вязи, а в пейзажи Дели и Шанхая переносит стереотипы 1930-х о «советском Востоке», проводя тонкую грань между враждебной и лояльной «экзотикой». Интересно, что в той же манере Герасимов иллюстрировал и партийную борьбу с буржуазными влияниями. Направленный в Париж в 1934 году, он создал десятки пейзажей, убедительно передающих малохудожественность и дисгармоничность местной натуры — важные понятия для лексикона соцреализма, где все советское было «стройным», «светлым» и «согласованным», а буржуазное — «сумбурным» и «искажающим реальность». В парижских работах Герасимов фактически высказывается против модернистского подхода к восприятию города, разработанного в 1920—1930-х годах мастерами группы «Четыре искусства» или ленинградской пейзажной школы. Увы, без контекста понять этот конфликт неосведомленному зрителю очень трудно.

Александр Герасимов. Половецкие пляски. 1955. Холст, масло. Частное собрание, Москва © Государственный исторический музей

Александр Герасимов. Половецкие пляски. 1955. Холст, масло. Частное собрание, Москва © Государственный исторический музейКак писал Е. Добренко, соцреализм выдавал себя за мимесис, создавая при этом своего рода павильонную реальность наступившего социализма, где все главные достижения, к которым могут стремиться человек и общество, уже «по определению состоялись». Вариантов таких «политических витрин» у Герасимова много, начиная с прогулки «двух вождей» под грозовым небом, и некоторые исследователи считают самым откровенным иллюзионистским полотном соцреализма его псевдодокументальный холст «Гимн Октябрю» (1942). Написанная всего за шесть месяцев картина поистине огромна, на выставке она занимает целую стену от пола до потолка. Герасимов получил за «Гимн Октябрю» свою вторую Сталинскую премию — получил потому, что написал детальную инсценировку «торжественного заседания трудящихся Москвы по случаю 25-й годовщины Октябрьской революции 6 ноября 1942 года», которое вообще не было проведено.

Несмотря на тяжелейшее положение на фронте, Большой театр на этой картине переполнен. Советский народ с размахом празднует 25 лет революции, символом которой служит сценический муляж — огромная гипсовая голова Ленина. В центре картины — небольшая фигура Сталина, освещенного софитами истории, воображаемая аудитория слушает его с замиранием сердца. Перед нами уже не съезд партии, подразумевающий, по крайней мере, имитацию дискуссии: в 1939 году съезды перестали созываться вплоть до октября 1952-го, когда ВКП(б) была переименована в КПСС. Жанр торжественных заседаний отмечал полный уход публичной политики, включая открытые процессы 1930-х, но и сама картина Герасимова, так представительно закрепляющая эти перемены, была создана не для обсуждений. В дальнейшие 50 лет она ни разу не экспонировалась и не публиковалась. Похожую задачу решает «зимний» портрет Сталина в образе полководца, выполненный Герасимовым в 1944 году по заказу ГИМа.

Возможно, «Гимн Октябрю» — единственное полотно Герасимова, которое действительно поддается некоторой реактуализации: например, явно показывает, как можно полностью обойти и проигнорировать содержание революции 1917 года, но в то же время заставить это событие работать на современную политическую конъюнктуру.

Дереализация истории и превращение реальных социальных сломов и гражданского опыта в нечто размыто-«историчное» были одним из главных методов соцреализма. Герасимов в своих парадных полотнах последовательно разрабатывал этот метод: именно потому его живопись «плоха», и язык ее невыражен, неярок, тавтологичен, как передовицы «Правды».

Картина А. Герасимова «И.В. Сталин делает отчетный доклад на ХVIII съезде ВКП(б) о работе ЦК ВКП(б)» (1939) на обложке журнала «Огонек», посвященного 70-летию Сталина © Надя Плунгян

Картина А. Герасимова «И.В. Сталин делает отчетный доклад на ХVIII съезде ВКП(б) о работе ЦК ВКП(б)» (1939) на обложке журнала «Огонек», посвященного 70-летию Сталина © Надя ПлунгянСегодня мы присутствуем при удивительном процессе, когда памятники социалистического реализма сами оказываются окутаны придуманной ими дереализующей вуалью и используются современным контекстом без расшифровки, превращаясь в знаки славного прошлого, в детали которого нет особенного смысла вникать.

У этого процесса будет два пути. Один — это исторически насыщенная, грамотная музейная экспозиция, структурирующая для зрителя систему общественных отношений и художественной жизни советского периода. Другой путь — экспозиция политическая, в которой парадные полотна нужны как часть репрезентации власти, как ордена на груди государства.

Рано или поздно мы перешагнем и через растерянность от распада империи, и через суеверный страх перед ней. Привязанность к черно-белому и мифологическому тоталитарному мышлению сменится исследовательской рефлексией. Очевидно, что десталинизация необходима, но ограничиться темой личности Сталина в этом процессе не получится, а выставок официальной советской живописи будет со временем все больше. Думаю, решающий эффект окажет как раз количество материала, который начнет восприниматься как исторический источник. Подход, предложенный ГИМом, к этому так или иначе приближает.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

28 ноября 202419020 В разлуке

В разлукеПроект «В разлуке» начинает серию портретов больших городов, которые стали хабами для новой эмиграции. Первый разговор — о русском Тбилиси с историком и продюсером Дмитрием Споровым

22 ноября 202417690 В разлуке

В разлукеТри дневника почти за три военных года. Все три автора несколько раз пересекали за это время границу РФ, погружаясь и снова выныривая в принципиально разных внутренних и внешних пространствах

14 октября 202420932 В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с экономическим журналистом Денисом Касянчуком, человеком, для которого возвращение в Россию из эмиграции больше не обсуждается

20 августа 202427123 В разлуке

В разлукеСоциолог Анна Лемиаль поговорила с поэтом Павлом Арсеньевым о поломках в коммуникации между «уехавшими» и «оставшимися», о кризисе речи и о том, зачем людям нужно слово «релокация»

9 августа 202427714 В разлуке

В разлукеБыть в России? Жить в эмиграции? Журналист Владимир Шведов нашел для себя третий путь

15 июля 202430264 В разлуке

В разлукеКак возник конфликт между «уехавшими» и «оставшимися», на какой основе он стоит и как работают «бурлящие ритуалы» соцсетей. Разговор Дмитрия Безуглова с социологом, приглашенным исследователем Манчестерского университета Алексеем Титковым

6 июля 202431020 В разлуке

В разлукеФилософ, не покидавшая Россию с начала войны, поделилась с редакцией своим дневником за эти годы. На условиях анонимности

18 июня 202436367 В разлуке

В разлукеПроект Кольты «В разлуке» проводит эксперимент и предлагает публично поговорить друг с другом «уехавшим» и «оставшимся». Первый диалог — кинокритика Антона Долина и сценариста, руководителя «Театра.doc» Александра Родионова

7 июня 202436337 В разлуке

В разлукеИван Давыдов пишет письмо другу в эмиграции, с которым ждет встречи, хотя на нее не надеется. Начало нового проекта Кольты «В разлуке»

21 мая 202433929 Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials