В разлуке

В разлукеРазговор c оставшимся

Мария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

28 ноября 202461448 Густав Хелберг, «Они здесь»

Густав Хелберг, «Они здесь»В начале осени в РОСИЗО-ГЦСИ прошла выставка «Ширяевская биеннале. Среднерусский дзен». В январе планируется выход каталога проекта. Представляем выдержки из готовящегося издания — беседу с Нелей и Романом Коржовыми, создателями Ширяевской биеннале.

Александр Буренков: Выставка «Ширяевская биеннале. Среднерусский дзен» построена во многом на метафорической и художественной передаче ценностей «места» зрителям, которые, возможно, никогда не были в Ширяеве, а скорее всего, никогда и не слышали об этом событии. Вместе с тем выбор тем биеннале прошлых лет очень четко затрагивал как социокультурные проблемы Европы и Азии, так и общие проблемы глобализма, не допускающего самобытности как таковой, и в этом смысле биеннале всегда служила плацдармом для противостояния процессам глобализации, лабораторией, в которой вырабатывались механизмы отстаивания «самости» и «силы места». Чем, по-вашему, так уникальны Ширяево, Жигулевские горы, их окрестности, сама Самара и средневолжский регион в целом на карте страны и что составляет основу «духа» этих мест?

Неля Коржова: Самара за 70 лет советской власти была обозначена как запасная столица, а ранее — как купеческий город. Ее расцвет пришелся на предвоенные и уже военные годы, сюда были стянуты большие промышленные узлы, заводы. И если вы забьете Самару в поиск Google, вам на первых страницах всегда будут выпадать следующие ассоциации первого порядка: промышленный центр, ракеты, космос. В последние годы все чаще стало звучать утверждение, что Самару можно рассматривать как город-курорт. Мне кажется, это связано со сменой поколений, и здесь заложены конфликт личности и устоявшихся общественных мнений и новые тренды, конечно. До перестройки это вообще был закрытый город Куйбышев, и вот его открыли и вернули старое название.

Сами люди никогда не осознавали себя как продукт, созданный лишь под диктовку власти. Да и сама власть — это отдельные люди. Поэтому здесь можно сказать о каком-то единении. Произошла странная вещь: Волгу осознали как главное. Появилась очевидная пауза в отсутствие жесткой руки, период безвластия, что ли. Коммунистов нет, а новой власти особо не боятся, и люди повернулись к себе. Раньше вдоль всего берега Волги был открыт доступ к воде, и это сработало во времени — у нас никто никогда не говорил «пойдем на реку». У нас всегда говорят «пойдем на Волгу». Это большое духовное достижение. Например, в Архангельске есть тоже огромная река — Северная Двина. Там говорят «пойдем на реку». Никто не говорит «пойдем на Северную Двину», а у нас — «на Волгу, за Волгу». Стала складываться параллельная самоидентификация, которая, может быть, ближе всего стоит к промыслу бурлаков, которые имели доступ к непосредственной красоте, к этой протяженности. Они сами собой представляли «тело пейзажа».

Это не было побегом. На самом деле, мы были в ситуации полной свободы.

В этом смысле Ширяевская биеннале сыграла очень важную роль, она предложила говорить о новом, о современном искусстве, где была какая-то открытость. Если спросить, что я больше всего ценю в наших людях, то это созерцательность. Если вы включите радио, то там и сейчас будут говорить про заводы, коррупцию и где что между гаражей случилось, но всегда можно видеть, как люди сидят на каком-то бугре или берегу — и смотрят. Смотрят вдаль. Это люди разного социального уровня, и среди них очень много молодых, которые не относятся к сектору культуры, как и к сектору благополучия. В новом поколении вдруг пошел этот разговор на тему «а что у нас на самом деле есть хорошего?» Да, у нас есть старый центр, который органично существует в одной среде с природой, и все новые районы стараются подтянуться к этой рамке. До советской власти это был город торговцев, в XIX веке вдруг проявился модерн, и эта текучесть линий была здесь сущностным воплощением бытования, больше, чем конструктивизм 1930-х годов.

Почему я постоянно говорю о том, что Ширяевскую биеннале можно рассматривать в качестве социальной скульптуры? Потому что это был длительный опыт, который как бы говорил на языке, может быть, и непонятном всем (все-таки язык искусства — это не некий общедоступный медиум), но на территории, которая всем понятна; она определяется как некая зона свободы, и наша выставка — «номадическое шоу», — основанная на прохождении, востребована в силу того, что все всегда хотели уйти. Вообще просто уйти. Уйти из дома и не знать куда. Вы садитесь в поезд и куда-то едете. Этот период, пока вы не доехали до следующего пункта, и является для вас этим жестом прорыва, реализацией этого ухода.

Буренков: Неля, вы могли бы пояснить свою идею восприятия биеннале как эскапистской практики, побега от действительности и желания ухода? С чем этот эскапизм связан?

Коржова: Мне совсем не близко это слово «эскапизм», которое использовала при описании Ширяевской биеннале журналист Анна Толстова. Когда мы создавали биеннале, мы мыслили совсем по-другому. Это не было побегом. На самом деле, мы были в ситуации полной свободы. Когда в 1997-м мы организовали Самарский общественный региональный благотворительный фонд «Центр современного искусства», это была первая профильная институция здесь. Мы хотели уйти к себе, пойти в зону, где нам ничто не мешает. Денег просить было не у кого, каких-то рекомендаций — тоже. Мы воспользовались тем, что сейчас в Самару можно приглашать. В 1999 году мы сделали первый лабораторный опыт, который мыслили как симпозиум, но мы уже тогда сошлись с Рустамом Хальфиным, Ерболом Мельдибековым, Хансом-Михаэлем Рупрехтером, с рядом других художников. И собирались на следующий год делать второй лабораторный опыт. Кстати, делать его собирались на судоремонтном заводе, и у нас уже была договоренность, так что это вполне могло пойти по рельсам постсоветского индустриального наследия, но на берегу Волги.

Аттила, Ербол Мельдибеков, Ванесса Хенн

Аттила, Ербол Мельдибеков, Ванесса ХеннБуренков: Как Уральская индустриальная биеннале в Екатеринбурге?

Коржова: В каком-то смысле, но через судоходство.

Буренков: Могли бы опередить Урал с таким подходом.

Коржова: Да мы не о заводах, а об опыте безотносительного думали. Если бы мы взялись за промзоны, то двинулись бы по пути «Сталкера». Идеи Тарковского сильно тогда на нас воздействовали, да и сейчас. Кстати, Урал шутливо пенял нам на то, что Ширяевская биеннале до 2013-го шла под брендом «Между Европой и Азией», а географическая черта проходит у них, но к 2016 году мы и от этой рамки ушли. Виктор Мизиано сыграл сущностно важную роль: хотя тогда, в первые годы после запуска биеннале, он и не бывал у нас, но художники из Казахстана, Хальфин и другие, только что пережили большой симпозиум «Арт-дискурс 97», который состоялся в Алма-Ате и от которого, как я помню, не осталось никаких следов. Проводила его Вера Ибраева, а Мизиано был там одним из духовных застройщиков. Но у них не осталось сил на продолжение. Хальфин говорил: «Мы так выдохлись и поняли, что больше никогда это не сможем повторить». Поэтому для них было очень ценно то, что здесь происходит. На следующий год к нам приехала немецкая партия художников, мы же не получили грант. А предварительный анонс даже напечатали в «Кунстфоруме». Ханс-Михаэль Рупрехтер стал жить у нас. Мы сняли фильм про поездку в карьер. Почему он так важен для нас? Мы пошли в такое место, где испытали общие эстетические переживания. Расставаться никто не хотел. Все поняли, что нашли друг друга. Наш город и Штутгарт объявили побратимами, и немцы приехали искать здесь партнеров. Их привезли в Союз художников. Там им сказали: «Мы хотим продавать». Те ответили: «Мы как-то не про это». Напоролись на общее непонимание, но сделали обменные выставки, пытались все-таки что-то наладить.

Многие неправильно оценивают Ширяевскую биеннале, думая, что это, прежде всего, резиденция. Это далеко не так.

А мы случайно оказались во всей этой куче, у нас в то время была выставка в музее. Мы просто встретились, и все это закрутилось. В силу того, что в 2000-х мы уже пережили какое-то эстетическое и человеческое родство, расставаться не хотелось, и мы им сказали: «Давайте на следующий год тоже сделаем проект в Ширяеве». Это был настолько сильный опыт, что почти год все ходили как сумасшедшие. Название «Номадическое шоу» придумала я. По-моему, только в 2003 году, если не позже. Шел живой процесс, все складывалось на глазах, из внутреннего интереса. Не из эскапизма, а из желания высказаться. Нас никто не притеснял. Мы чувствовали себя дарителями: у нас была инициатива, и мы могли находить какое-то, пусть совсем маленькое, финансирование. Кстати, в первый год это был не только Штутгарт, но и Фонд Сороса. Вы, может, и не помните эту рамку. Тогда она существовала очень долго. С Казахстаном, с Хальфиным и другими у нас был достаточно плотный контакт в связи с идеями, над которыми мы до того работали, потому что наши художественные интенции лежали всегда в плоскости поиска формообразования и пустоты. Эта новая площадка и была этой пустотой, этим опытом. Хальфин как ученик Стерлигова, продолжающий линию беспредметного, понимал это. Стерлигов, уехав в Казахстан, в пустую землю, поставил чашу — купол небес — как продолжение «Черного квадрата». Он не мог этот опыт получить в Петербурге. Это невозможно там, где весь горизонт застроен домами, шпилями и вообще ничего этого нет. Оказавшись в пустоте, он делает такое визуальное открытие.

Многие неправильно оценивают Ширяевскую биеннале, думая, что это, прежде всего, резиденция. Это далеко не так. Резиденция сама по себе — это постоялый двор, самое скучное, что только может быть. Даже постоялый двор предполагает какую-то «движуху» — коней меняют, самовар, а резиденция — это просто гостиница. Комната, куда сегодня приехал один, завтра другой, послезавтра третий. Серьезные плоды дает только лабораторная ситуация общения.

Буренков: Но ведь современные резиденциальные практики невероятно разнообразны по своим формам и содержанию.

Коржова: Это только подтверждает мою мысль. Разнообразие форм делает их значимыми. Одна резиденция говорит: у нас такой образ. Это идеология, художественные наработки, творческое мировоззрение.

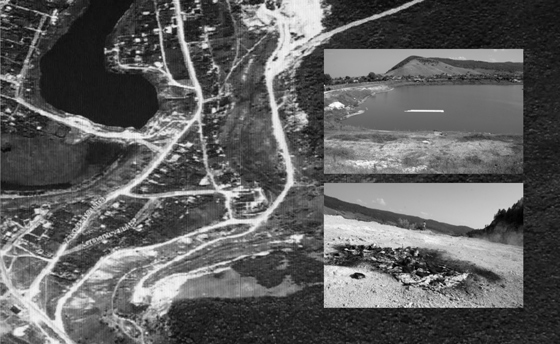

Коллаж: вид Ширяево, сверху — группа Цветофор, «Телеграмма», 2017, снизу — Сергей Баландин

Коллаж: вид Ширяево, сверху — группа Цветофор, «Телеграмма», 2017, снизу — Сергей БаландинБуренков: Расселение прямо с местными жителями — это ведь тоже определенный формат резиденции. Темы, которые вы предлагали для основных проектов, всегда носили кочевнический, страннический характер. Они всегда отражали характер труда современного художника, его номадизм, преданность рабочему процессу, неустроенность на постоянной работе представителей креативного труда в принципе. Все это звучит очень актуально в общем дискурсе о будущем творческой мобильности как таковой и образе жизни нового пролетариата умственного труда, который сформирован современной постфордистской экономикой. Главными характеристиками труда в таком мире являются нефиксированный рабочий график, невероятно высокая мобильность людей и идей, гиперкоммуникация, новые формы общения, гибкость и особая заинтересованность рынка в творчестве и успешности. В этом смысле именно идея нестабильности и творческой мобильности у вас стоит во главе угла, ведь главная идея резиденции — это перемещение, смена среды производства, вдохновение, вызванное новыми условиями работы. Сама среда в таком случае может выступать главным триггером и стимулом для появления новых идей. Ваша резиденция очень важна в биеннале, именно это вдохновляет многих художников и кураторов на новые экспериментальные художественные проекты. Сам формат творческой лаборатории направлен на освобождение художника от всеобщей догмы закодированных действий, на новые способы коммуникации с природой и местными жителями. В одном из текстов к проекту «Чужестранцы» в Ширяеве вы обращаете внимание на то, что в русском селе свои табу и современному художнику архиважно наладить коммуникацию с местным ментальным слоем, чтобы говорить об общих проблемах.

Коржова: Важно наладить коммуникацию с самим собой, не пустить в себя мысль, что мир к тебе несправедлив. Важно самому быть счастливым. Я стою на том, что такое перемещение и номадизм в принципе основываются на позиции, что у художника ничего нельзя отнять. Все, что у него есть, — оно внутри. Есть у него большая студия — он в ней работает, есть маленькая — работает там. Ему важно погрузиться в среду, где его понимают, где ему не тесно. Отсюда кризис биеннального движения. В позапрошлом году на Венецианской биеннале мы случайно плыли в одной лодке с историком искусства из европейского музея. Разговорились. Позже он написал нам длинное письмо о своей печали по поводу Венецианской биеннале. Оно сквозило не критикой, а болью. Он говорит: «Как же? Я всегда так любил эту историю, и мне всегда казалось, что здесь не только современное искусство. Что вокруг настоящая среда, что сама Венеция дает особую рамку происходящему. И вдруг я приезжаю и вижу, что нет критического поля как такового, все так подверстано одно под другое — дорогого художника выставляет дорогая галерея. Тем самым она не удорожает самого художника. Она просто как бы отбивает его, понимаете? Делает его, по большому счету, неконкурентоспособным. Выводит за рамки живого художественного процесса. Все очень жестко поделено и коррумпировано». Это кризис не художников, а ожидаемого от искусства успеха, насильственного успеха, и от этого всем печально. Поэтому, когда говорят, что для того, чтобы был художественный процесс, надо, чтобы было три комнаты, куда все время будут приезжать художники, это не совсем так. Нужно, чтобы вокруг была ситуация, которая не будет диктовать и давить, и деньги здесь не первичны. Конечно, мы живем в общей ситуации глобализации, когда можно вообще никуда не ходить. Сел в интернете — и сиди. Но все ездят без устали — с одними и теми же работами. А почему? Система конкурсов и грантов предполагает предварительное описание продукта.

И венецианцы, и афиняне бунтуют против биеннале и говорят: «Заберите уже от нас своих туристов. Жить больше не можем».

Буренков: Я как раз ощущаю в вашем проекте тот остров свободы и эксперимента, который крайне необходим международным художникам. Несмотря на то что вы сформировали своеобразную семью, вам, конечно же, стоит расширять коллектив единомышленников, людей, которые разделяют общие взгляды на искусство, лабораторию для выработки новых смыслов. Но, в первую очередь, интересно то, как ваш проект умудряется уже столько лет противостоять существующему биеннальному буму и туризму по всему миру, биеннальному копипейсту форматов и стратегий с более-менее одинаковым списком кураторов и тем, биеннальной колоде карт художников, что по всему миру превращается в главный инструмент для брендинга территорий, для развития культурного туризма. По-настоящему глокальных биеннале, чувствующих международные художественные тренды, но при этом просто укорененных в месте своего нахождения, в России, по сути, только две — ваша и Уральская индустриальная. В последнее время усилилась общественная дискуссия о целесообразности Московской биеннале, которая появилась в 2005 году и тогда действительно была нужна городу, существовавшему в совсем другой культурной ситуации, были очевидные цели вписать Москву в глобальный художественный контекст, а теперь биеннале превратилась в достаточно экзотический проект с минимальным присутствием российских художников. Сейчас многие говорят о реванше музея по отношению к биеннале. В Европе уже мало какие биеннале могут себе позволить эксперимент. Возможно, стоить говорить про некую новую географию, новые биеннальные проекты в Сан-Паулу, Кванджу, Шанхае или даже совсем неочевидных местах — вроде триеннале в Этиго-Цумари, проводимой в десятках деревень в японской префектуре Ниигата.

Астрид Нюлендер, «Столб», перформанс, инсталляция, 2013

Астрид Нюлендер, «Столб», перформанс, инсталляция, 2013Коржова: Согласна, и венецианцы, и афиняне бунтуют против биеннале и говорят: «Заберите уже от нас своих туристов. Жить больше не можем». Только искренние проекты интересны. Например, во времена бурлаков были такие необычные явления, как беляны. Художница Марина Фоменко делала об этом проект. Это были такие огромные корабли, деревянные некрашеные плоскодонные барки, использовавшиеся для сплава леса по Волге и Каме в позапрошлом и прошлом веках и заменявшие тем самым плоты. Они спускались с верховья Волги вниз в Астрахань и продавались до последнего бревна и гвоздя, до последней пеньки. Они везли товар и сами являлись товаром. У них наверху строилась такая избушка, которую золотили и украшали резьбой. Это было своеобразное художественное произведение, которое существовало только в период сплавов. После не оставалось ничего. Этот корабль строили с огромной любовью, и он распродавался до последнего наличника, гвоздя — всего, из чего он состоял. А назывался он беляной, потому что корабль шел и сверкал белыми новыми бревнами. Этот вид судоходства или плотоходства закончился именно в связи с тем, что началась Первая мировая война и этот обычай просто не смог уже больше функционировать. Но понимание природного как помощника жизни, а не того, чему нужно противостоять, в этом явлении выражено сполна.

Буренков: Мне очень хочется спросить вас еще про аранжировку проблем, которую предлагает Ширяевская биеннале. Она часто не стесняется обвинений в маргинальности, старомодности и отчасти незлободневности. Во всем чувствуется желание проговаривать общие темы и темы общеконтинентальные. Вы формулировали в названиях выставок проблемы, локализуемые на стыке Европы и Азии. Насколько вам в принципе важно отражать актуальные темы — или вам хочется говорить о вечности? Есть ощущение, что тема последнего проекта биеннале — «Кэш» — как будто бы намеренно сделана современной, молодежной, сленговой, двузначной, и это сильно бросается в глаза. Вы заявляли тогда, что эта тема вскрывает конфликт между желанием выстроить доверительные отношения друг с другом и желанием выжить в новых правилах сетей тотального рынка. В этом проекте вы пытались обозначить круг настоящих, аутентичных человеческих ценностей, присущих каждому, — и в маленьких локальных местах, и в глобальной ситуации сегодняшнего дня. Вы хотите дальше менять формат и говорить про какие-то современные, злободневные темы или все-таки быть вневременным проектом?

В Ширяево мы ушли из-за того, что подсознательно пытались изобрести новый формат, совместить несовместимое.

Коржова: Мы всегда поднимали современные темы, причем более острым языком, чем, например, в Москве. Там все сильно пиарится и под этот формат сильно приглаживается, а перформативной и художественной свободы как таковой там немного. Когда я говорю, что в перформансе участвуют две обнаженные женщины, все представляют себе, что это клишированные красавицы с телом как скафандр, а это не так. Это другая культура, другое понимание телесности как откровенности, а не как у медиазвезд. И оказывается, что, когда делают свободно, нет желания излишне эпатировать. Часто нам говорят: «Я никогда не слышал о Ширяевской биеннале». И другое дело, когда в 2008 году Симон Мраз из Австрийского культурного форума, который только появился в Москве, пишет письмо: «Простите меня, но я не знал о том, что это существует. Я потрясен тем, что такая традиция есть в России». Он приезжает в Ширяево и начинает всеми силами поставлять нам хороших художников.

Буренков: В этом смысле вы не боитесь сотрудничать с молодыми художниками, которые, возможно, уже совершенно по-другому относятся к современному искусству? Вас не страшит, что вам придется рано или поздно расширить круг художников до совсем молодых, а они будут говорить на совсем другом языке и вы не найдете с ними точек пересечения?

Коржова: Маше Крючковой — участнице IX Ширяевской биеннале — было 19 лет. Куда же моложе? В прошлом году мы решили выбрать всех художников через опен-колл, и этот опыт был важен. Рома, кстати, приложил для этого огромные усилия. Возможно, когда у нас будет «Фабрика-кухня» в Самаре и туда переедет наш филиал ГЦСИ, там будет отдельная резиденция. Но Ширяевская биеннале — это все-таки не резиденция, а целостный художественный проект, в основе которого лежит опыт мистерии. Поэтому просто разрозненные резиденции здесь не могут быть краеугольным камнем.

Улыбка горы, Калле Холк

Улыбка горы, Калле ХолкБуренков: Но ведь мистерия не обязательно должна входить в конфликт с форматом резиденции. Я знаком с греческим художником Анжело Плессасом, одним из пионеров постинтернет-искусства в Греции, который с 2012 года делает резиденцию-коммуну для «цифрового детокса» под названием Eternal Internet Brotherhood/Sisterhood («Вечное братство/сестринство интернета»), собирая со всего мира кураторов, художников, технологов, специалистов по цифровым коммуникациям, живущих в течение двух недель в абсолютной изоляции от благ цивилизации, будь то остров Анафи в Эгейском море, замок в Италии, хижина у Мертвого моря или, как в прошлом, 2016-м, году, гора в Индонезии, являющаяся естественным блокиратором электрических сигналов, что не позволяло никому из участников пользоваться какими-либо средствами связи с остальным миром. Это проект, который отчасти осмысляет формат хиппи-коммун 1960-х — 1970-х годов в Америке и нью-эйджевые учения Хосе Аргуэльеса, поэта, художника, доктора философии, исследователя космической гармонии и основоположника Мирового движения за перемену календаря, готовящего жителей Земли на основе предсказаний майя к переходу в новое время перед радикальной трансформацией человечества после Гармонической конвергенции в 1987 году. Я считаю, что герметичность формата проекта Ширяевской биеннале оправдывает в каком-то смысле сравнения с коммуной, семьей, собирающейся раз в год отпраздновать свободу творческого самовыражения. Вы воспринимали Ширяевскую биеннале именно как праздник?

Роман Коржов: Мы начинали Ширяево все-таки ради поиска свободного места. У нас есть параллельный проект, называется «Экология восприятия» (1, 2), стартовавший в 1998 году. Мы всегда ориентировались на свое собственное видение. Мы были полны энтузиазма по поводу современного искусства, и в той повседневности, в которой мы существовали тогда, действительно очень трудно было захватить внимание. Это нас побуждало заниматься в каком-то смысле изобретательством. Взять, допустим, те же остановки — это же практически в чистом виде изобретательство, когда мы помещаем контекст современного искусства в рекламную среду, как правило, агрессивную. Тем более тогда реклама и рынок вообще переживали сильнейший бум, и эта реклама была просто на каждом шагу, практически никак не регулировалась. И мы в эту бурлящую кашу внедрились со своими проектами. У нас выставка из 30 художников путешествовала по городскому пространству в течение 12 месяцев. Они переезжали с места на место, а мы получали обратную связь в виде тех же разбитых витрин. Но я здесь говорю не об этом, а об основном настрое, энтузиазме. В Ширяево мы ушли из-за того, что подсознательно пытались изобрести новый формат, совместить несовместимое. Лично меня всегда в искусстве интересует феномен парадокса. К тому моменту в Ширяеве уже давным-давно привыкли к художникам, которые приезжали писать пейзажи (те же студенты). Мы же старались найти такую точку, которая при помещении предмета в среду, совершенно, на первый взгляд, чуждую для него, вдруг каким-то образом высветила бы эту среду совсем по-другому — и началась бы такая вибрация, именно то, что мы называем искусством в том понимании, которое нам близко.

Социал-демократия пейзажа, Вито Паче

Социал-демократия пейзажа, Вито ПачеБуренков: Ваши видеоархивы невероятно обширны.

Коржов: Да, это документация того, чем мы все эти годы занимались. Например, шведская группа художников Serious Collision Investigation Unit Coalition в 2016 году явилась как бы продолжателем всего того, что к этому моменту было «нажито». Умер наш товарищ Ханс-Михаэль Рупрехтер, который был очень близок нам по духу в плане энтузиазма и внедрения чего-то очень «пограничного» в уже состоявшуюся среду. Это был способ своеобразной артистической ревизии «традиционного», «нужного». И этот коллектив вдруг очень органично продолжил дело Рупрехтера. Когда я с ними переписывался, их предложения выглядели, конечно, очень заманчиво, но мы не до конца понимали, почему они к нам хотят приехать. Они присылали целые портфолио работ — не только своих, но и других художников, которые в их компании так или иначе участвовали. Очень хорошо помню тот день, когда их встречал. Это был уже поздний вечер. Они приехали, и мы знали, что поселим их в том доме, где жил Рупрехтер. Большой сад, деревенские удобства, туалет во дворе, домик совсем маленький. Они приехали туда вшестером, и я немного переживал по поводу комфортабельности этого места. Одним из первых приехал Микаэль Горальски. Когда я спросил, что он думает об этом месте, он буквально сказал, что это бриллиант. И действительно: они настолько естественно туда вписались со своими удивительными вещами, которые в деревенском быту выглядели, с одной стороны, как какой-то сумасшедший дом, а с другой, бесконечно органично.

Или видео Ербола Мельдибекова и Ванессы Хенн «Поцелуй». Зрители сначала не понимают, что там происходит, но когда видят, что герои меняются золотыми зубами, все восхищаются простотой и глубиной идеи. Тоже очень «странная» работа, которую художники сделали за несколько минут. Эта мысль пришла в голову Ванессе, и они мгновенно это сняли, смонтировали, получилась шикарная работа, очень невесомая, которая, казалось бы, родилась практически из ничего. И таких примеров очень много в истории биеннале.

Понимаю, почему слово «резиденция» по отношению к нам Нелю не очень радует. Я также думаю, что есть различие между «резиденцией» (или, по-другому, пленэром) и тем, что мы называем «лабораторией» как частью основного проекта биеннале. Оно заключено в неразрывной связи между презентацией результатов этой лаборатории и принадлежностью к месту, где происходит финал основного проекта — «номадическое шоу», в котором органично соединяются в одну большую «живую скульптуру» и «местный» контекст, и местные жители, и приезжие зрители, и художники.

Где-то, Пьер Паоло Патти и Чиро Витале

Где-то, Пьер Паоло Патти и Чиро ВиталеБуренков: Вы можете немного рассказать про идеи нового кочевничества, которые вы разделяли вместе с Рустамом Хальфиным и которые на вас очень повлияли при создании первой биеннале?

Коржов: Мы познакомились с ним в Петербурге и сразу стали друзьями. Это была судьбоносная встреча. Он очень повлиял на нас и на то, чем мы занимались после. Хальфин всегда был центром силы, и с собой он привез команду, которая была сплочена вокруг него. Они рассуждали тогда о независимости Казахстана как страны, говорили о том, что раньше они были придатком Советского Союза, а теперь отдельная страна, отдельная культурная единица на карте современного искусства. Все процессы, которые у них проходили тогда, они связывали с локальным контекстом (как сейчас помню выражение Сергея Маслова «токи земли») и рассматривали их через призму современного искусства. У них тогда состоялся грандиозный симпозиум в Казахстане, по-моему, в 1998 году, за год до нашей встречи в Ширяеве. Они приехали в Ширяево большой командой и привезли толстый каталог, который был на трех языках: русском, казахском и английском. Новая страна, новое казахское современное искусство, которое они должны продвигать во всем мире вне зависимости от той площадки, на которой выступают. Нас, безусловно, рассматривали как интернациональную площадку: с одной стороны, были еще немцы и французы, с другой, были они. И поэтому они сразу начали создавать новую мифологию, рассматривать свои традиции через призму современного искусства, через современные формы: презентации, та же инсталляция «Знамя Чингисхана» — формальное изображение головы волка, выложенное из кусков мяса и яблок на листах капусты. Они старались действовать как кочевники, которые захватывают новые территории. По крайней мере, настрой у них был ровно такой.

За год до этого Хальфин приезжал к нам и сделал инсталляцию, которая называлась «Ленивый проект». Он снял целую серию видео, связанную с их повседневностью, где линия горизонта находится очень низко. Осознавая себя в этой повседневности, он обнаруживает, что лежит в юрте и наблюдает окружающее с низкой точки зрения. Вообще тогда, в конце 1990-х — начале 2000-х, тема повседневности была одной из самых трендовых. Сейчас же повседневность связана напрямую с интернетом: это гипертекст, практически являющийся потоком информации, который никак не иссякает, лента в социальных сетях ползет непрерывно. А тогда художники все-таки рассматривали повседневность дискретно, что ли. Они выхватывали куски этой скучной, отстраненной жизни, в которой вдруг себя обнаруживали.

Хальфин делал из окружающей его повседневности большие произведения искусства. Они действительно очень сильно повлияли на наше восприятие. На одной из больших выставок в Москве он показал потрясающее видео: молодые казахи занимаются любовью верхом на лошади в цветущем саду. И я помню — мы стояли рядом с Хальфиным, подошел Олег Кулик и сказал: «Настоящее искусство, нашего полку прибыло». Он был действительно каким-то невероятным всадником и первооткрывателем, он занимался очень серьезно вещами, казавшимися странными, но при его подходе к этим занятиям действительно обнаруживались вещи, которые вскрывали совсем другие смыслы. Не вскрывали даже, слово неточное, а как будто обнаруживали то самое искусство, которое мы все чувствуем, когда смотрим на настоящее искусство. Например, «пулоты». Не пустоты, а пулоты — это антоним к пустоте. Он сам это слово придумал, это его неологизм. Он очень много исследовал свое тело, брал куски глины, сжимал в кулаке, и вот, когда разжимаешь кулак, остается в кулаке нечто, что заполняет. То есть он визуализировал, заполнял ту пустоту, которая находилась в его теле. И получались такие слепки. Он как бы наполнял пустоту. У него был один грандиозный проект, который и подорвал ему здоровье. Собственники какого-то дома дали ему на время помещение в цокольном этаже, и он лепил там огромного лежащего глиняного человека. Лепил практически себя внутри всего этого помещения. В разных комнатах можно было увидеть колено, руку, голову и так далее по списку, тело по частям.

Коржова: А зритель ходил внутри этого тела.

Коржов: Да, внутри тела, оно действительно было полым. Это все было сделано из красной глины. И когда он практически доделал свою инсталляцию, эти собственники вдруг ему сказали, что нужно освободить помещение.

Коржова: Он умер из-за этого.

Коржов: Да, очень расстроился и получил инсульт.

Коржова: Важно сказать, что он никогда не продвигал национальное искусство. Он был, по большому счету, «безродным космополитом». Он уехать-то хотел в Америку, на Новую Землю. И символично, что мы встретились в Ширяеве, в месте, где кончалась дорога. Все это были люди, которые настроены были не на национальное, а на то, что есть поиск чего-то, что нужно каждому.

Коржов: Я согласен. То, что он делал, казалось как бы чем-то национальным, но лишь с точки зрения уклада жизни. Он делал свои вещи как «безродный космополит», и они становились наднациональными, и это действительно нечто, которое мы, заходя с современным искусством в село, делаем там «надсельским», переосмысляя сельскую традицию лубка или гармошки, даже используя лубок и гармошку.

Смешно — создать бренд и стать его частью.

Коржова: С ним нас еще роднило то, что он, как и мы, занимался беспредметной живописью. А это был такой достаточно трагический момент для абстрактного искусства, когда оно было отринуто как таковое, потому что вроде все уже сказано. Потому что о важном долго говорить невозможно, это как нельзя все время быть на высокой ноте.

Коржов: Наверное, все-таки есть какой-то парадокс, который заключается в том, что, с одной стороны, хочется быть частью бренда Ширяевской биеннале. С другой стороны, все говорят о кризисе биеннального движения. Мне кажется, что этот кризис все ощущают, в том числе, из-за того, что переживания искусства стало меньше. Бренд, являющийся уже свершившимся культурным фактом, начинает подминать под себя тот контент, благодаря которому он стал брендом.

Коржова: Смешно — создать бренд и стать его частью. Как футбол.

Буренков: Любому художнику важно не становиться брендом, а продолжать развиваться и экспериментировать с формой. И даже ретроспективную выставку превращать тоже в выставку-эксперимент, всегда оставаться странным. Если я правильно помню, выбор темы «Чужестранцы» был продиктован конфликтными настроениями в различных слоях общества и неоднозначной позицией современного искусства в нем. Несмотря на то что современное искусство активно внедряется на различных уровнях жизни, для большинства людей оно осталось явлением чужестранным. В русском языке чужестранец — это не чужой, а пришедший из другой страны — или, скорее, с другой стороны. С известной нам стороны, возможно, с другой стороны Луны. И, конечно же, он «странный», то есть «непонятный». Вот таким «странным» феноменом является и вся Ширяевская биеннале для современного художественного контекста; очень важно эту странность сохранить.

Коржова: Никита Спиридонов, лидер художественной группы Un/Multitudes, на заключительном круглом столе прошлой Ширяевской биеннале 2016 года озвучил такую интересную мысль, которая меня поразила: «Важно установить дополитические связи». Дополитические, потому что политика — это некий разум, а ведь существуют еще связи, когда люди в толпе вычленяют друг друга и как-то удивительным образом сходятся или не сходятся.

* * *

Кадр из ролика к выставке. Ширяевская биеннале. Среднерусский дзен

Кадр из ролика к выставке. Ширяевская биеннале. Среднерусский дзенШиряевская биеннале — при любых оговорках — самое экзотическое и самобытное событие российского художественного мира, построенное на диалоге и соучастии художников и жителей села Ширяево. Помимо пассионарности кураторов-пионеров биеннале, организовавших первую в России биеннале современного искусства на излете 1990-х (не будет лишним в очередной раз обратить внимание, что созданная за четыре года до этого Красноярская биеннале является музейным событием и не вполне имеет право называться первым периодическим биеннальным международным смотром современного искусства в России), очевидно и новаторство выбранной формы, пришедшее к кураторам органично: искусство и обыденное встречаются в традиционном русском селе в самых невероятных комбинациях, и результатом этих столкновений становится творческий акт, предъявляемый широкой публике только в течение одного дня и в виде коллективного перформативного маршрута-путешествия, «номадического шоу». Приехавшие на биеннале-резиденцию художники проводят две недели в условиях российского села, примеряя на себя местный локальный контекст и меняясь сами под воздействием среды и оторванности от обычных благ цивилизации, под воздействием затянувшегося на две недели акта интроспекции и саморефлексии. По своей сути Ширяевская биеннале — совершенно нетипичное выставочное событие, производящее даже не столько художественные работы, демонстрируемые в течение продолжительного времени, сколько эфемерный, хрупкий, почти нематериальный опыт, который рождается в момент творения.

<...>

Стремление «уехать на другой берег» и любовь к палаточно-пасторальному туризму у самарцев, кажется, были всегда, а на всероссийский уровень их вывела все-таки не Ширяевская биеннале, а Грушинский фестиваль бардовской песни, который в разные годы собирает в окрестностях города по несколько десятков, а то и сотен тысяч туристов. Посетителей фестиваля привлекает не столько любовь к бардовской песне, сколько возможность беззаботного культурного досуга на лоне природы. Доступность и безусловная красота волжских пейзажей — это и делает Самару гедонистической столицей России. Именно эта идея легла в основу городской идентичности, которая просвечивает сквозь любое удачное культурное начинание на местности. Специфика среднерусских пейзажей сформировала и у самарцев, и у художников самарской школы особый тип опыта, созерцания и отношения к миру, и формулировка «среднерусский дзен» может обобщить на основе этой доминанты уникальный тип видения, производимый Ширяевской биеннале и природой живописной Волги и Самарской Луки.

Для самарского искусства и художественной среды, в принципе, исторически характерны ярко выраженная пейзажность, медитативность, созерцательность и беспредметность. В разговоре о художественном опыте самарцев то и дело всплывает разговор о психогеографии и влиянии места на сознание, попытке художника или любого другого человека понять, чем пространство обусловливает его опыт. Самара — это город-курорт, выстроенный вокруг плоскости реки, на одном берегу которой находится город, на другом — дикая природа, и между этими местами нет ни мостов, ни какого-либо сообщения, кроме лодочного. Горизонталь воды разделяет два берега с совершенно разным опытом — опытом горожанина и опытом пребывания на природе. Стоит сесть в лодку и переехать туда, за горизонт, где Жигулевские горы и село Ширяево, как человек полностью меняется, перестает быть человеком городского культурного типа и становится человеком природы. Собственно, на этом опыте и размышлении о ландшафтной доминанте — линии горизонта — и основана Ширяевская биеннале. «Ностальгия по горизонту», в терминологии Нели Коржовой, свойственна как большинству местных, самарских, авторов, так и всему ширяевскому движению: это движение за горизонт, по другую сторону обыденности, от города и культуры — к природе, к человеческому, к себе.

<…>

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

14:53Из фонда V-A-C уходит художественный директор Франческо Манакорда

12:33Уволился замдиректора Пушкинского музея

11:29Принято решение о ликвидации «Эха Москвы»

2 марта 2022

18:26«Фабрика» предоставит площадку оставшимся без работы художникам и кураторам

Все новости В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

28 ноября 202461448 В разлуке

В разлукеПроект «В разлуке» начинает серию портретов больших городов, которые стали хабами для новой эмиграции. Первый разговор — о русском Тбилиси с историком и продюсером Дмитрием Споровым

22 ноября 202459149 В разлуке

В разлукеТри дневника почти за три военных года. Все три автора несколько раз пересекали за это время границу РФ, погружаясь и снова выныривая в принципиально разных внутренних и внешних пространствах

14 октября 202461361 В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с экономическим журналистом Денисом Касянчуком, человеком, для которого возвращение в Россию из эмиграции больше не обсуждается

20 августа 202465999 В разлуке

В разлукеСоциолог Анна Лемиаль поговорила с поэтом Павлом Арсеньевым о поломках в коммуникации между «уехавшими» и «оставшимися», о кризисе речи и о том, зачем людям нужно слово «релокация»

9 августа 202466038 В разлуке

В разлукеБыть в России? Жить в эмиграции? Журналист Владимир Шведов нашел для себя третий путь

15 июля 202468091 В разлуке

В разлукеКак возник конфликт между «уехавшими» и «оставшимися», на какой основе он стоит и как работают «бурлящие ритуалы» соцсетей. Разговор Дмитрия Безуглова с социологом, приглашенным исследователем Манчестерского университета Алексеем Титковым

6 июля 202468988 В разлуке

В разлукеФилософ, не покидавшая Россию с начала войны, поделилась с редакцией своим дневником за эти годы. На условиях анонимности

18 июня 202475038 В разлуке

В разлукеПроект Кольты «В разлуке» проводит эксперимент и предлагает публично поговорить друг с другом «уехавшим» и «оставшимся». Первый диалог — кинокритика Антона Долина и сценариста, руководителя «Театра.doc» Александра Родионова

7 июня 202473784 В разлуке

В разлукеИван Давыдов пишет письмо другу в эмиграции, с которым ждет встречи, хотя на нее не надеется. Начало нового проекта Кольты «В разлуке»

21 мая 202459479 Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials