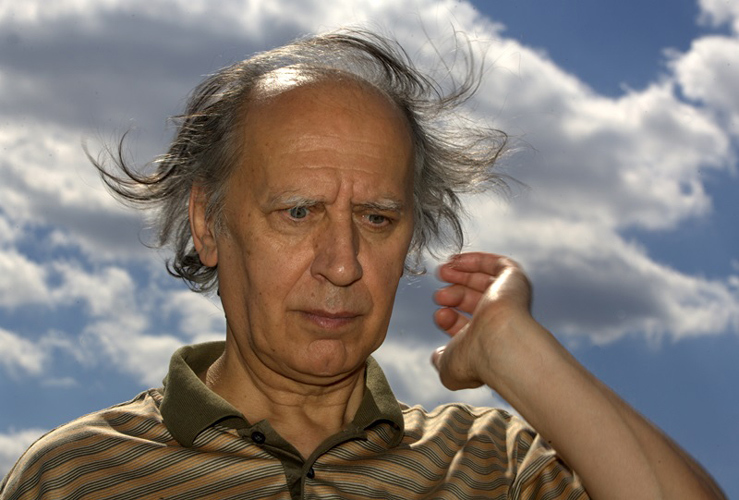

30 сентября исполняется 80 лет украинскому композитору Валентину Сильвестрову. COLTA.RU отмечает эту дату большой беседой с ним, прошедшей еще в сентябре 2014 года (это важно знать при чтении финала), но публикующейся впервые. Сильвестров — неспешный композитор, и читать его мы предлагаем тоже неспешно, поэтому выпускаем этот материал в трех сериях (вторую и третью серии читайте здесь и здесь).

— Мы беседуем с вами в Берлине. Но вы же не очень любите путешествовать?

— Если приглашают, так я еду. А вообще сижу дома, в Киеве. Я не люблю ездить. И в Берлине тоже особенно никуда не хожу. Сижу за фортепиано. Только если пригласят куда.

— То есть вы просто переезжаете от одного пианино к другому.

— Ну да. Берлин — это тот же Киев.

— Вам не любопытно, что происходит за окном?

— Кое-что достается, но специально я не ищу. У меня такая тенденция — просто жить в городе. Попадется что-то — спасибо, нет — нет. Раньше искал, конечно. В юности мы по музеям шастали. Нагружали себя информацией. А сейчас как-то не до этого.

— Скажите, когда вы почувствовали, что вы — композитор? Что вы не просто интересуетесь музыкой и даже сочиняете музыку, а это именно ваше дело, навсегда.

— Это надо издалека начать. После 1945 года у нас показывали трофейные фильмы о композиторах — Бетховене, Моцарте. Там композиторы садились за рояль, и все у них с ходу получалось. Я по глупости или наивности думал, что вот так музыка и пишется. Один фильм на меня произвел сильное впечатление, это был 1951 год. Польский, «Юность Шопена». Социальный такой, Шопен — друг народа, противник аристократии. Типичная брехня того времени. Но музыки было много. И она меня поразила, потому что Бетховена, допустим, я знал, а это было неожиданно. После этого я долго канючил, и родители купили мне пианино. И я как думал? Сейчас я сяду и заиграю свою музыку, как в кино. Дождался, пока все ушли, и начал играть. Смотрю — что-то не получается! Такая была вера, что как в кино показывают, так оно и есть.

Ну а потом начались частные занятия фортепиано, и я стал сочинять музыку, в 1954 году. Кстати, 50 лет спустя я вернулся к этим эскизам, есть у меня такое произведение «Наивная музыка» — это они и есть. В этой музыке есть только то, что я слышал тогда по радио. Ни грамма современной музыки туда не входило. Даже Дебюсси и Равеля, даже Шостаковича. Его я только имя знал. А музыки не слышал. Не говоря уж о западных именах. Чисто исторически мы жили как будто в краю непуганых птиц. Непуганых в том смысле, что современная музыка не напугала. Вокруг звучал XVIII, XIX век. Ну, Глазунов, но это тоже XIX век. Это потом открылись шлюзы: Прокофьев, потом Шостакович. Все мгновенно начало развиваться. И я начал сочинять музыку для себя. У меня была золотая медаль, так что я мог поступать куда угодно. И поступил в строительный институт.

Я показал какое-то свое сочинение, и произошла удивительная вещь — меня посреди года безо всяких экзаменов перевели с третьего курса строительного института на первый курс консерватории.

— Почему не в музучилище?

— Так у меня никакой подготовки не было. Я просто по слуху играл — и все. Но теории не знал. Я поступил в вечернюю музыкальную школу. И, помню, когда я им что-то играл, меня комиссия спросила: а вы не сочиняете музыку? Почувствовали, видимо, что я как-то играю не так.

— А что значит «не так»?

— Видимо, не так, как обычно. Помню, я ответил: нет, не сочиняю. Сейчас даже горжусь этим. А когда-то жутко жалел. Но сочинительство музыки было моей тайной. Я не мог просто так сказать: да, сочиняю. Наверное, возраст еще был такой. А потом я играл во дворе в футбол и вдруг узнал, что у одного из дворовых приятелей друг учится в училище. Это меня так потрясло, что я залез на дерево и промедитировал на эту тему целый вечер.

Потом у меня появились друзья из консерватории на почве интереса к Шостаковичу и Прокофьеву. У меня была пластинка Десятой симфонии Шостаковича, в то время о ней много спорили, и я эту пластинку часто крутил. Эти студенты — они были тогда на первом курсе — пригласили меня в консерваторию на студенческий клуб. Я показал какое-то свое сочинение, и произошла удивительная вещь — меня посреди года безо всяких экзаменов перевели с третьего курса строительного института на первый курс консерватории. Мне это до сих пор непонятно. Ведь у меня не было никакой подготовки!

Так что ваш вопрос… Трудно сказать, когда я понял, что я — композитор. Было ощущение, что музыка — это главное дело. Но, поскольку я запоздал, у меня не было никаких возможностей стать пианистом. Так что занятия композицией стали естественным продолжением. Но развивались мы очень быстро. Услышали Прокофьева, Шостаковича, нашего модерниста Лятошинского. Потом по радио поймали Веберна, Стравинского и Берга. Немного, но тогда нам было достаточно крупицы информации. Бывает, что информации много — это такой жир, сало информационное, которым ты обжираешься до онемения. А тогда все было очень эвристично, музыка была крохотными семенами информации.

Сейчас я не могу сказать, что я — композитор. Я с удочкой сижу на берегу и ловлю музыку. Я ее не выдумываю. В слове «композитор» есть техническая составляющая — «делать музыку». А я ее ловлю, как бы прислушиваясь. Она уже есть, а я — ловец, охотник. Не с ружьем, а со слуховым аппаратом. В 1960-е был период именно такого технического композиторства. А сейчас произошла редукция, своеобразный композиторский минимализм. Есть минимализм репетитивный. Есть духовный — это, допустим, Веберн, особенно поздний. Когда мало звуков, пространства. А возможен и композиторский минимализм. Он сейчас очень требуется. Сейчас ему самое место.

Технически-то композиторы очень сильно рванули вперед, могут сделать все что угодно. Вот только музыки не слышно. Силы задействованы мощные, а музыки-то нет, одни названия! А композиторский минимализм — это разоружение. Это опасная идея: вот у тебя было оружие, а ты выходишь безоружным. Но дает тебе немного другие шансы. Так ты просто стреляешь, демонстрируешь, какой ты большой, могучий охотник. Какое у тебя хорошее композиторское оружие. А без него дичь начинает прислушиваться. Понимаете, животное слушает Орфея, а не боится его. Потому что он пришел только с голосом и с арфой, без автомата Калашникова и тромбонов. Голос, арфа, арпеджио, гармония. Все. Орфическое начало — это и есть композиторский минимализм. Начало музыки, а может быть, и ее конец.

— То есть вы сознательно отказываетесь от сложных композиторских приемов?

— Я не то чтобы сознательно отказываюсь... Техническую сторону я не отвергаю, а скорее опускаю. Например, я могу сыграть три пьесы, они от силы звучат минут пять, а я записываю их целый день. И получаются очень тонкие временные деформации. Жесты-то остаются, но они как бы ушли за сцену этого текста. Так что какой тут отказ? Ты выгнал технику в окно, а она вернулась через черный ход. Вот это внимание и чуткость к живому музыкальному моменту были в основе всей поствеберновской музыки. Для меня эти веберновские точечные уколы связаны с мгновением. И сыграть мои нынешние сочинения вроде бы легко, но музыкальный текст получается очень сложным, он будто бы облеплен деформирующими микроэлементами. Сильной модернистской деформации там нет. Совсем чуть-чуть — темповые, динамические, временные сдвиги. Если их выровнять, получится обычное тру-ля-ля. И эти микродеформации заметны, только если текст прозрачный и как бы ослабленный. Тогда они восстанавливают его жизненную силу. А если это будет сложная, запутанная музыка, то ничего не сработает.

Современная музыка нам все время демонстрирует, как сложно ее было создавать.

Бывает принципиальный отказ от технических приемов, как в музыке Мартынова, например. Там чувствуется, что он вообще все отвергает и переходит на мантрическую систему. А мне кажется, что и сложная музыка должна быть очень простой, то есть восприниматься слухом. Не умственная сложность, а семантическая. Материальной сложности в мире актуальной музыки навалом. А семантической — раз-два и обчелся. Вот играет Баренбойм после симфонии Брамса ноктюрн Шопена. И Брамс гигантский, а ноктюрн маленький, но Баренбойм его так играет, что уравнивает с целой брамсовской симфонией. Именно по качеству семантической сложности. Материально-то они очень разные, куда ноктюрну равняться с симфонией, но на этих весах уравниваются.

Потому что в музыке дело не в величине, а в преображении времени. И две минуты преображенного музыкального времени стоят сорока минут, которые движутся тяжелыми, мало преображенными блоками. А бывает и полтора часа, где время вообще в ступоре. И движется только потому, что на нотной бумаге что-то написано. Конечно, если мы играем по нотам, то все равно время вроде как движется. Но время это не преображенное, а чисто материальное. Сорок минут звучат как сорок минут. А бывает, что сорок минут звучат как пять минут. И наоборот — пять минут как сорок. А вот как сделать так, чтобы звучало минута к минуте, — это совсем особенная история.

Я читал вашу беседу с Мансуряном, где он говорит, что музыка, которая легко пишется, — это путь в никуда. А мне кажется, легкость — это не обязательно плохо. Как и трудность — не обязательно хорошо. Это должно оставаться внутренним делом. Бетховен все время что-то переделывал, но по его музыке это незаметно. А сколько у Пушкина начеркано в черновиках! Но это не входит в текст. А вот когда входит, тогда мы и слушаем не музыку, а сплошную трудность сочинительства. Современная музыка нам все время демонстрирует, как сложно ее было создавать.

— Как вы думаете, можно ли вообще научить сочинять музыку?

— Вот как раз мой плюс, а может, и минус, что меня никто не учил. Не было формальной школы. В Москве или Петербурге была, а у нас было какое обучение? Мы приходили в консерваторию на занятия к Лятошинскому, и все было очень демократично. Главное было — сочинить два такта или пять. И показать. Причем мы прежде всего друг другу показывали, это было, в первую очередь, общение сверстников. А педагог что? Ну, спросит — а что дальше? Или скажет: «Тут бемоль поставь». Не было натаскивания.

Мы были связаны одним ощущением: было как бы само собой ясно, что каждый из нас — композитор, потому что пишет музыку и учится у Бетховена, у Моцарта, у тех, кого любит. А не просто: ты — композитор, потому что ходишь в консерваторию и изучаешь композицию, хотя, может, и не сочинил еще ничего.

Нет, видимо, есть и общие законы. Я-то гармонию начал изучать уже в консерватории. Мои друзья были после музучилища, им было скучно. А для меня существование доминанты и тоники стало событием. Я на слух-то это знал, но не знал, что есть такой закон, понимаете? Но, по сути, я учился, сочиняя. Уроки композиции тебе дает сам музыкальный текст, ты как бы ловишь сигналы: тут нота не та, там фактура неверная. И вроде бы раз — и сам все сочинил, а на деле это текст тебя научил.

Учиться композиции, может, и можно. И нужно. Но у меня опыта такого не было. Я учился сам. У коллег я учился любви к музыке как таковой. Не любви к звукам, потому что есть и такие любители. Я вот считаю, что в музыке очень мало музыки, которая является ее сутью. Бывает, что поэтичность есть, а поэзии нет. То же и тут: музыкальность и музыка — не одно и то же. Музыка — это очень специфическая вещь, и вся моя охота сейчас направлена именно на это. Но я это и раньше ощущал. Не так сознательно, может быть. А всякие вторичные половые признаки музыки — бороды, усы… Это неинтересно. Главное в музыке — неповторимое выражение лица.

— Получается, что, попав в консерваторию, вы за пару лет прошли экспресс-курс музыки XIX и XX веков — начали с Шопена, а закончили послевоенным авангардом.

— Какие-то вещи меня к этому скачку подготовили — Прокофьев, Шостакович… Даже в скрипичном концерте Хачатуряна была какая-то острота. И, конечно, важно, что у нас преподавал Лятошинский, потому что ранний Лятошинский — это такой поствагнеровский экспрессионизм, он же даже издавался в венском издательстве. То есть у нас была практически прямая линия к Шенбергу и Бергу.

Но вообще, конечно, все менялось очень быстро. И, кстати, для того времени — а это был период авангарда — было очень важно ощущение, что мы все пришли в такую зону, где еще нет правил, а все старые недействительны. Сейчас они уже есть, а тогда все были равны, что профессор, что подросток. То же самое когда-то было с квантовой физикой, когда ученые начинали как будто с нуля.

— И в области новой музыки вы себя чувствовали именно так.

— Да, я ничего не знаю и действую наугад. В этом была, конечно, определенная подростковая наивность. Нужно было определить законы. Что такое кластеры, как действовать в этой зоне? Я часто повторяю, что пишу музыку не по нотам, а по слуху. Даже в авангарде мне был важен слуховой опыт, а не умственный. Я же помню, как мы составляли схемы, помогающие управлять этим звуковым миром. Нужна была стратегия. Музыка идет вот туда, а потом вот так. Но я даже там пытался действовать по слуху, чтобы было как в старой музыке, которую я любил. А в этой авангардной зоне ничего такого нет, и я пытался, получается, передвинуть свой вкус в этот новый мир. Чтобы я мог полюбить, услышав. И как-то эту пропасть преодолеть.

Я помню, что в своем авангардном периоде я пытался относиться к форме как к мелодии. В авангарде же нет ни тем, ни мелодий, а есть структуры, зоны и так далее. А я пытался этими зонами действовать как мелодиями. Там повышение, тут, допустим, зона каданса. И мне это давало ощущение контакта с авангардным миром — помимо схем. Да, ты не можешь это все сыграть на фортепиано, но как-то можешь управлять этой авангардной упряжкой, какой-то слуховой контакт с этими лошадьми все равно есть.

Если бы мы с вами сейчас говорили на языке Лахенмана, то вы бы меня спросили «хсс-фсс-пшшшь», а я бы вам ответил «фщщ-хрр».

И потом вдруг такой резкий переход — к моим «Тихим песням», это 1974 год. Мне важно было, чтобы музыка была не комментарием к стихотворению, не просто фактурой. Чтобы проявилась мелодия стиха. У дилетантов часто совпадает мелодия с текстом чисто ритмически — размер 3/4 со стихотворным размером. А мне была нужна мелодическая схваченность с текстом. Но не как у бардов. И понемногу стало ясно, что музыка должна каким-то образом опираться на слово. Не буквально, а… У музыки есть свои слова, понимаете? Музыкальные слова — та-там или татата-рам. Как в поэзии. А в современной музыке эти музыкальные слова исчезли. Музыка свелась к демонстрации звуковых процессов. И это развитие неумолимо, сейчас композиторы вроде Лахенмана уже осваивают мир хруста, шумов, шуршания, то есть вещей, которых за пределами музыки бесконечно много. Только они исполнены на скрипках Страдивари или на фортепиано, такой вот парадокс. Сейчас эта музыка звучит на фестивалях рядом с Брамсом и Шопеном. И что я вдруг обнаруживаю? Что хорошо, неакадемично сыгранный шедевр Брамса актуален не менее какого-нибудь Штокхаузена. А то и более.

Я понял, что словарь музыки для меня действительно важен. В музыке есть слова, которые как бы никому не принадлежат. Нам кажется, что это слова времен Бетховена, а во времена Бетховена думали, что это слова времен Клементи. То же самое и в обычном языке. Мы с вами сейчас говорим на языке Пушкина и Лермонтова. Да, в их время не было слова «компьютер», но основной свод языка изменился не так сильно: ну, что-то по краям вошло — и все. А вот музыкальный язык в XX веке изменился гораздо сильнее. Он менялся и раньше, но не так катастрофически, а за последние сто лет очень сильно рвануло. Если бы мы с вами сейчас говорили на языке Лахенмана, то вы бы меня спросили «хсс-фсс-пшшшь», а я бы вам ответил «фщщ-хрр».

Причем это обновление сопровождалось претензией отменить все предыдущее. У Шенберга был духовой квинтет, построенный на строгой додекафонии, и он надеялся, что эти мелодии будут петь, как мелодии Чайковского.

— Да, он писал, что в будущем их будут насвистывать домохозяйки.

— Но этого не получилось. Мелодия Чайковского, как бы она нам ни надоела, все равно актуальна. Она — есть. А вот это как ни слушай, как ни люби, а все равно… Этот мир можно любить, но он не способен распространиться за пределы одного человека, который его держит в себе.

Если вернуться к идее музыкального словаря — в его центре оказываются эти самые вечные слова, с которыми я работаю. Причем если в старой музыке они подаются одним образом, то у меня они как будто рождаются заново. В этой подаче и есть что-то от авангардной потенции. Мое утопическое предположение заключается в том, что можно говорить на нормальном музыкальном языке так, чтобы он все равно оставался актуальным. Почему у Пушкина так звучит «Я помню чудное мгновенье»? Потому что все эти слова он словно сочинил заново — и «я», и «помню», и «чудное». Мы к ним привыкли, но когда-то было не так. Можно относиться к словам как к наклейкам, как будто они все в кавычках, и отсюда возникают идеи коллажей и так далее. А можно делать так, чтобы они возникали заново.

Мне кажется, что идею новизны нужно изменить. Временно перестать идти по линии прогресса. Мы уже освоили обертоновый ряд, додекафонию, кластеры, шумы, а дальше уже, как давно сказал Кейдж, просто молчание. По сути, от авангардной музыки останется именно черный квадрат Кейджа. Если к нему относиться не как к анекдоту, то «4'33» — это прежде всего чуткость к мгновению, к невидимым, неслышимым деформациям. Это дзенская идея: нет никакой высокой истины. Истина есть в самом обычном слове, обычной ситуации, если на них правильно смотреть. А не то что — сидит Кришнамурти в Гималаях… Когда все это подается так монументально, оно как бы нагружает тебя значительностью. А можно посмотреть на пробегающего мимо жука и понять, что истина прямо здесь, а не в Гималаях. Ты находишься в зоне незначительности и вдруг замечаешь, как важное светит через пустяки. В обычной жизни, обычных вещах есть это дзенское знание, хотя и не только в них. Вообще самые значительные истины тривиальны. Любовь, дружба. Быть хорошим, а не плохим. Они потому и стали тривиальными, что значительны.

В музыке эти тривиальные истины снова должны бы возникнуть. Бывает, звучит что-нибудь, и все отмахиваются — а, киномузыка. А послушаешь незаинтересованно — ведь живая вещь, хотя и написана по заказу. А идешь на концерт музыки актуальной — а она мертвая. Все-таки важно это ощущение жизни, а не принадлежность к тусовке, секте или клану. Сектантство важно в самом начале чего-нибудь нового, но к нему вообще-то прилагаются и невзгоды, а когда оно становится вальяжным и хорошо оплачивается… Это уже не то. И вот приходишь, звучит совершенно мертвое сочинение, а публика орет от восторга. Но там не было музыки! Было умение, но поводов орать не было. То есть публика так доверяет, или, возможно, любит конкретного исполнителя, или просто сочинение завершается более-менее убедительно… Но я не о музыке, а о композиторах. Их так много, а музыки так мало. Что с этим делать?

Канал Алексея Мунипова в Telegram про академическую музыку

30 сентября редактор раздела «Академическая музыка» Екатерина Бирюкова прочитает лекцию «Сколько еще протянет традиционный формат концерта?» в рамках лекционного марафона COLTA.RU «Новая надежда. Культура после 17-го».

Понравился материал? Помоги сайту!

Ссылки по теме

В разлуке

В разлуке