Colta Specials

Colta SpecialsПодземелье

© Инна Зайцева

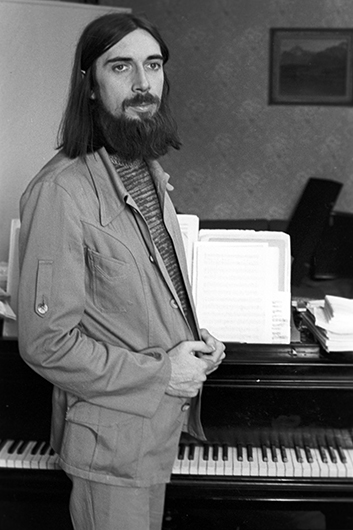

© Инна ЗайцеваВладимир Иванович Мартынов — парадоксов друг. Центральный из парадоксов, с ним связанных, заключается в том, что его идеи, не всегда верно воспринятые и истолкованные, могут казаться известнее его сочинений, при том что фигур его масштаба в российской музыке за последние полвека появилось не так много. Неизвестно, сколько людей прочло его философско-музыковедческие книги до конца, но о том, что Мартынов объявил конец времени композиторов, кажется, слышали все.

Корпус работ Мартынова также парадоксален: в нем нашлось место послевоенному авангарду и минимализму, психоделии и арт-року, электронной музыке, корневому фолку и православному богослужебному пению. У Мартынова есть изысканные концептуальные проекты и духовная музыка, есть рок-опера (увы, не дошла до наших дней) и киношлягеры. Композитор писал для Kronos Quartet, «АукцЫона» и «Хуун-Хуур-Ту» (и даже для Земфиры), а сейчас сотрудничает с молодыми джазменами и электронщиками.

Сегодня, 20 февраля 2021 года, Владимиру Ивановичу Мартынову исполняется 75 лет — и по этому поводу Денис Бояринов решил разобраться в ключевых вехах жизни и работы композитора: от детских пьес до тех, что прозвучат на его юбилейном 20-м фестивале, — и обратился к нему самому за комментариями.

Я жил в семье музыкантов, поэтому у меня не было иного выбора: только стать композитором. Мой отец — журналист и музыковед Иван Иванович Мартынов. Он написал много книг, в том числе о Шостаковиче, Дебюсси, Равеле и Бартоке, о русской музыке. Моя мать — хормейстер, занималась детским воспитанием. Сколько я себя помню, в моей жизни всегда была музыка.

Я и не думал о том, чтобы стать музыковедом, как отец. Я, к своему стыду, ни одной его книжки не прочел, потому что у нас тогда были другие каналы общения. В 60-е — 70-е в том разрезе музыкознания, который меня интересовал, писать музыковедческие книжки было бессмысленно — они бы никогда не были опубликованы. Но, кстати говоря, я в каком-то смысле продолжил заниматься музыковедением и несколько книг опубликовал. Однако я начал этим заниматься только тогда, когда появились публикационные перспективы.

Сочинять я начал еще раньше, чем ходить в музыкальную школу. Я что-то бренчал, а папа записывал. Я тогда еще не знал музыкальной грамоты. У меня сохранились все эти детские тетрадки. Более того, эти мои первые произведения записаны и даже издавались. Выходил альбом «Opus Posth», где сочинение для двух фортепиано играют Антон Батагов с Алексеем Любимовым. К нему есть приложение, где записаны пять моих первых пьес и песенки, которые я написал, когда мне было около шести лет, — их исполняет Любимов.

Детские годы© «Россия-Культура»

Детские годы© «Россия-Культура»Я жил в композиторском доме. Общался в соответствующем кругу и дружил с детьми дипломатов. Мой лучший друг Саша Немчина проводил каждое лето в Париже. Мой папа регулярно ездил за границу. Так что я жил в некоей капсуле: вся необходимая музыкальная информация была доступна — и партитуры, и диски, и Штокхаузен, и кто хочешь. В Союзе композиторов была совершенно изумительная нотная библиотека. Там не было послевоенного авангарда, но все остальное было — Шенберг, Веберн, Берг. Ноты можно было брать домой и изучать. Плохо то, что эту музыку нельзя было послушать живьем. В свое время в Советском Союзе не прозвучали ни «Группы» Штокхаузена, ни симфонии Берио — и это определило, конечно, провал сознания.

Мой первый шок, полученный от музыки, — это запись «Весны священной», которую я услышал в 13 лет. Когда Игорь Федорович приехал в Москву в 1962-м, он для меня был царь и бог. Встречу со Стравинским подстроил мой папа. Предлогом для нее было то, что он раздобыл редкие антикварные фотографии отца композитора. Мое свидание со Стравинским было мотивировано тем, что я ему эти фотографии вручаю. Среди этих отпечатков была, конечно, фотография и самого Стравинского, на которой я попросил поставить автограф. Эта фотография меня сопровождает всю жизнь.

Я много занимался фортепиано в юности, и довольно рано у меня накопилось много для него сочинений. Где-то в 1959 году, когда мне исполнилось 13 лет, папа решил меня показать Юрию Александровичу Шапорину, чтобы тот оценил меня с композиторской точки зрения. Тот меня порекомендовал своему ассистенту Николаю Николаевичу Сидельникову — и у меня начались с ним домашние уроки. Он приходил ко мне раз в неделю, и мы с ним занимались два — два с половиной часа композицией. Из них полчаса мы разбирали мои сочинения, а два часа приходились на анализ сонат Бетховена. Причем не теоретический анализ, а именно композиторский. Я благодаря ему узнал о музыке нечто такое, о чем многие музыканты не догадываются. Сидельников воспитал многих наших послевоенных композиторов, но я находился у него на привилегированном положении, поскольку я с ним занимался три года до консерватории.

Вместе с Сидельниковым мы писали сонатину для фортепиано, потом сонату. Одним из первых самостоятельных сочинений была кантата «Четыре стихотворения Хлебникова», написанная в 1964 году, потом «Народные песни». Но, если бы я проставлял номера сочинений, я бы присвоил номер один «Гексограммам» для фортепиано, написанным в 1971 году. Это первая моя авангардная вещь, написанная под влиянием клавирных пьес Штокхаузена, и первая публичная вещь, которая имела резонанс. Я ее много играл и даже с ней гастролировал. Первое исполнение «Гексограмм» было на камерно-симфонической секции Союза композиторов, где композиторы показывали друг другу свои вещи и их обсуждали. Это, кстати, был важный момент в музыкальной жизни, потому что это было живое и острое общение. Там сидели прожженные мэтры-реакционеры, но были и представители прогрессивного крыла. После «Гексограмм» была, конечно, руготня — даже не буду ее сейчас пересказывать, но Шнитке и Денисов были на моей стороне. Потом я показывал эту вещь на молодежной секции, где были более свободные нравы, а от этой молодежной секции устраивались концерты по Союзу. Выступали в Москве по разным залам, ездили куда-нибудь в Питер. Публика, кстати, очень хорошо реагировала — авангардная музыка воспринималась на ура, потому что это было инакомыслие. Чем острее, чем наперченнее — тем лучше. Я нашел очень большую поддержку среди московских художников-концептуалистов: Янкелевский был моим фаном, Кабаков приходил на мои концерты. К сожалению, записи «Гексограмм» нет, как-то не дошли руки.

1970-е© «Россия-Культура»

1970-е© «Россия-Культура»Из моего авангардного периода записана Соната для скрипки и фортепиано (1973). Она была написана для Тани (Гринденко. — Ред.). С Таней мы были знакомы еще по первым годам в консерватории — до ее замужества с Гидоном Кремером. Мы варились в одной среде — у нас были общие друзья. Познакомились мы гораздо раньше, чем создали пару. Соната для скрипки и фортепиано знаменует наш романтический период, хотя она в тот момент еще была официально замужем за Гидоном, но в их отношениях уже пошла трещина.

Все мои сочинения начиная с середины 1970-х годов посвящены Тане. Все это наша совместная продукция. Она не то что первый исполнитель — она в некотором смысле и единственный исполнитель, потому что никто, кроме нее, их по-настоящему сыграть не может. За исключением сольных вещей для фортепиано, которые я играю сам. Даже если я пишу по заказу — для Kronos Quartet, «Хуун-Хуур-Ту» или ансамбля Покровского, все равно стержнем этих сочинений является она. Без нее все это было бы неосуществимо.

Когда я уже писал «Гексограммы», мне стало понятно, что надо заняться электроникой. Тем более что Экспериментальная студия электронной музыки в Москве уже существовала — и Шнитке, и Денисов, и Губайдулина уже там сидели. Если рассматривать историю московской электронной музыки, ее надо поделить на два периода: период «АНСа» (это ориентация на студии электронной музыки в Кельне и Париже, авангардная электроника типа Штокхаузена и Вареза) и период Synthi 100 — психоделическая электроника: нашими героями были Tangerine Dream и Клаус Шульц, с которым мы переписывались, это электроника совсем другого рода.

Меня в студию привел Леша Артемьев. Когда я там появился, «АНС» уже был задвинут в угол, а Шнитке, Денисов и Губайдулина ушли из студии, потому что появился Synthi 100. Это был великий электронный инструмент — их в целом мире было не больше 10 штук; хорошо, что он попал в Москву благодаря письму Тихона Хренникова.

Студия электронной музыки была совершенно уникальным местом — причем не только музыкальным. Там собирались буддисты, нетрадиционные психологи, востоковеды, даже маги. Это было не диссидентское место, но место духовного поиска. Днем она выглядела как конструкторское бюро: кто-то паял какую-то аппаратуру, кто-то писал музыку для мультфильмов. Когда рабочий день заканчивался, то оставались те, кто нужно, и приходили кто нужно — и начиналась альтернативная жизнь со всенощными диспутами о том, что лучше — буддизм или христианство. Очень была бурная жизнь. Конечно, в центре этой жизни был арт-рок: все прогрессивные пластинки сперва оказывались в студии — King Crimson, Yes и другие. Уже через месяц после того, как альбом выходил, его слушали в Студии электронной музыки. Аппаратура была одной из лучших в городе, публика усаживалась в авиационные кресла, которые стояли в зале, — и пристегивалась перед прослушиванием ремнями.

1970-е© «Россия-Культура»

1970-е© «Россия-Культура»Практически все мои мультфильмы 70-х годов записаны в студии: «Шкатулка с секретом», «Серебряное копытце», «Мышонок Пик», «На задней парте», «Чудеса в решете», «Дом, который построил Джек». Много фонограмм для кино там сделано — например, «Михайло Ломоносов». Мои фундаментальные вещи, сделанные в студии, — типа «Орнамента» — увы, не сохранились. Мне очень жаль, что то же самое случилось у Эдуарда Артемьева: «Семь врат в мир сатори» и «Мираж» — грандиозные вещи, но они были утеряны.

«Метаморфозы» были задуманы серией. Первая пластинка была только пробным шаром. Мне она нравится, особенно, мне кажется, хорошо получились «Канопы». Но студия была закрыта в 1978 году. «Метаморфозы» отменили, архивы студии куда-то исчезли, да и след Synthi 100 простыл.

Вы не представляете себе, какая борьба шла за мультфильм «Шкатулка с секретом». Он получился совершенно невозможным для советского сознания — абсолютно психоделическим. Режиссеру Угарову пришлось вытерпеть многое. Фильм сохранился визуально, потому что музыкально его искорежили. Изобразительную часть смогли отстоять только за счет нивелировки музыкальной части. Там должно было быть совершенно другое качество записи и исполнения — у него была очень хорошая фонограмма. В оригинальных исполнителях были исключительно студийные люди, наши рóковые мальчики, которые жили у нас в студии: кто-то пел, кто-то на гитаре играл. В итоге в фильме остался только один я — я пою в этом мультфильме за валик и за папу. Позвали «Оловянных солдатиков» и Камбурову — и всё убили. А если бы он вышел на полную мощь — с теми картинкой и музыкой, которые изначально задумывались, — против лома бы не было приема. Но что уж теперь об этом говорить.

В студии было два композиторских полюса — Леша Артемьев и я. Сначала при студии появилась группа «Бумеранг» — это была больше группа Артемьева. А в 1976-м возникла группа «Форпост», где играли Таня Гринденко, пианист Сергей Савельев и я — на электронных клавишных. Мы начали концертную деятельность — это совпало с тем, что студия закрылась и я стал уходить в церковь. При этом мы выступали по стране — и в Новосибирске, и в Риге. В Таллине в 1978-м мы сыграли мою рок-оперу «Серафические видения Франциска Ассизского». Она была написана на поэму английского поэта XIX века. Я взял фрагменты этого произведения, которые посвящены тому, как Франциск Ассизский получает стигмы и монахи становятся тому свидетелями. Собственно, восхождение по экстатической лестнице и является сюжетом этой оперы. Это была чистая психоделия. У нас были вокалист Валя Козловский, еще пара вокалистов (их имена не буду даже называть) и таллинский хор на подпевках. Увы, записей этой рок-оперы тоже не сохранилось, потому что я тогда уже тяготился любым композиторством. Помню, мы играли с «Форпостом» в зале «Россия» на сборном роковом концерте, и я думал, что с этим надо завязывать. Мне было неприятно, что я во всем этом участвую. Сейчас я об этом жалею — думаю, что надо было сохранить архив. Тогда у нас была установка: «Главное — не наследить в жизни». Сейчас я жалею, что мы так серьезно делали на этом упор и следов из 70-х годов осталось очень мало. Мой уход из пространства культуры в пространство церкви был радикальным. Мосты сжигались демонстративно. Тогда казалось, что в Царство Божие с этим не войдешь, и все это было послано на фиг.

Татьяна Гринденко, Владимир Мартынов© Александр Забрин

Татьяна Гринденко, Владимир Мартынов© Александр ЗабринВ середине 1970-х параллельно с увлечением психоделией и роком у меня произошел разрыв с авангардом. Тогда мы общались — не могу сказать, что часто, но плотно — с Валентином Сильвестровым и Арво Пяртом, которые к тому моменту уже написали свои ключевые сочинения — «Тихие песни» и тинтинабули. Из этого периода для меня крайне важны такие сочинения, как «Партита для скрипки соло», «Рождественская музыка» и «Страстные песни».

В 1977 году «Страстные песни» исполнялись на фестивале современной музыки в Риге. Это был исключительный фестиваль, потому что там произошла консолидация музыки, которую позже назовут новой простотой, — Пярт, Сильвестров и я там представили свои новые концептуальные сочинения. Во время исполнения «Страстных песен» в зале с галерки должны были разбрасывать листовки с фразой «Der am Kreuz ist mein Leib!» — и это запретили. После исполнения всех выгнали из зала — скандальное получилось исполнение. После этого фестиваля исполнителям — моей Татьяне и Алеше Любимову — запретили концертный въезд в Латвию чуть ли не на пять лет.

При этом не надо делать из композиторов мучеников режима. Никаких мучеников не было — особенно в Москве. Катались все как сыр в масле — жили по домам творчества, писали для кино. Были какие-то зажимы — за границу не выпускали, объявленный концерт могли отменить. Но это и хорошо в общем-то — в следующий раз больше людей придет. Да и все это легко обходилось. Например, в Москве исполнение Первой симфонии Шнитке не разрешили, а в Нижнем Новгороде оно состоялось.

Музыка для кино — это был не только замечательный, но и иногда единственный заработок для композитора. Сделал два фильма за год — и можешь вообще ни о чем не думать. Кино — это живая практика, это работа с оркестром. Помню, как Денисов убеждал меня уйти в кино, говорил: «Там тебе все что хочешь сделают. Нужен тебе ансамбль из 24 флейт — тебе это сделают, и ты послушаешь, как это звучит». Мы называли это халтурой, но не потому, что это плохо сделанные вещи, а потому, что за это платили деньги.

Моя удачная киномузыка — пожалуй, из фильмов с Прошкиным. Но мне больше нравятся саундтреки к мультфильмам — в них больше живого. С великими режиссерами и великими фильмами я почти не соприкасался, но один раз получилось — к «Сталкеру» Тарковского писал музыку Артемьев, но соло на флейте играю я.

1979© Рудольф Алфимов / РИА Новости

1979© Рудольф Алфимов / РИА НовостиМой переход в церковный мир в конце 1970-х — это был полный отказ от государства и от каких-либо социальных перспектив. Два раза в неделю я ездил в Сергиев Посад преподавать в духовной академии и жил на заработную плату, получаемую в церкви. Под руководством владыки Питирима — это выдающийся митрополит, который занимался восстановлением системы древнерусского богослужебного пения, — я занимался реконструкцией этой системы: ездил в Киево-Печерскую лавру к последним уставщикам и изучал знаменный распев. Тогда, в 1980-е годы, еще казалось, что эту традицию можно восстановить, но это была только моя иллюзия.

Я и так вел жизнь асоциальную, а тут стал совсем изгоем. При том что это была сильнейшая психологическая ломка. Я ведь неплохо зарабатывал в кино. Когда я уходил в церковь, то на гонорары от последнего фильма, который я сделал с Сергеем Герасимовым про Петра, мы с Таней накупили ювелирных украшений, потому что было совершенно непонятно, как дальше жить. Но главная трудность была в том, что у меня появились присутственные дни — я привык к богемной жизни и не мог представить себе, что два дня в неделю нужно посвятить работе от и до. Но ради высшей жизни я был согласен на все что угодно: снег сгребать, туалеты чистить — лишь бы быть два раза в неделю около раки преподобного. Ради этого можно было от чего угодно отказаться. Вы себе не можете представить, что такое церковная жизнь 70-х и 80-х годов, а я ее еще застал — это была совсем другая православная церковь. И я счастлив, что и перестройку, и развал Советского Союза я, образно говоря, пересидел за монастырскими стенами.

На премьере «Stabat Mater» в Новосибирской консерватории. 26 марта 2012 года© Лена Лазорская

На премьере «Stabat Mater» в Новосибирской консерватории. 26 марта 2012 года© Лена ЛазорскаяГде-то четыре года я был в полной уверенности, что никогда к композиторству не вернусь. Во время жизни в церкви я много писал музыки для богослужений: не только занимался расшифровками знаменного распева, но и писал свои сочинения. Например, мной были написаны полностью всенощная и литургия. Одна часть литургии, Херувимская песнь, что-то мне так запала, что я вдруг решил сделать из нее отдельное произведение. Я сделал поверх нее скрипичное соло и еще различные добавления. Так получилось «Войдите!». Для меня это переходная вещь — хотя она изначально написана для церкви, но она прокладывает мостик между мирами. После нее я начал заниматься тем, чем занимался в 80-е и 90-е годы.

Первое исполнение «Войдите!» состоялось на фестивале в Ленинграде году в 1985-м. На этом концерте была авангардистская публика, все требовали и от меня авангарда. Уже к середине исполнения «Войдите!» публика начала выходить из зала, демонстративно топая ногами и хлопая дверью, а под конец кто-то крикнул в зал, где я сидел: «Go out!»

Кстати, изначально эта вещь была для одной скрипки. А впервые она была издана на пластинке «Мелодии» в версии для двух скрипок — Таня, Гидон и оркестр Башмета играли ее на фестивале современной музыки в Ленинграде в 1988-м. Но это специально было сделано для помпезности. На этот фестиваль приезжал Джон Кейдж — он приехал в СССР без визы, и его сюда, как ни странно, пустили — по звонку Тихона Хренникова. А я накануне этого концерта сломал себе обе руки — шел в темноте по двору, споткнулся о какую-то проволоку и неудачно упал на руки. Сперва ничего не почувствовал, а на следующий день на сцену выходил с обеими руками в гипсе.

Благодаря попаданию в саундтрек фильма «Великая красота» «Блаженства» — это мой полонез Огинского. Первоначально эта вещь была написана для Андрея Котова и ансамбля «Сирин». Но стала известна в исполнении Kronos Quartet, с которым меня познакомил Коля Дмитриев. Я даже и не думал им «Блаженства» предлагать — их лидер Дэвид Харрингтон где-то его сам услышал и попросил сделать версию для них. И вдруг это сочинение начало раскручиваться, потом попало в фильм Соррентино, а сейчас на него уже какие-то джазовые музыканты пишут обработки. Изначально это духовная песнь — в ее основе лежат евангельские Заповеди блаженства.

Выделить одно главное сочинение всегда очень трудно. Для меня лично это либо «Ночи в Галиции», либо «Дети Выдры». Оба — по произведениям Велимира Хлебникова. Хлебников для меня — учитель, гуру. Сотрудничество с фольклорным ансамблем Покровского тоже для меня было очень важным. Но надо сказать, что эта вещь написана не только для его ансамбля, но и для квартета Opus Posth — без Тани она не получилась бы. Кстати говоря, на ее премьере (на фестивале «Альтернатива» в 1996 году) пел не только ансамбль Покровского, но и композиторы Батагов и Айги.

«Дети Выдры» появились по инициативе продюсера Александра Чепарухина. Он всегда меня хотел с кем-нибудь соединить — то с King Crimson, то с Земфирой, но не получалось. С Земфирой у нас даже пошли репетиции, но что-то не заладилось. Получилось с «Хуун-Хуур-Ту». Я считаю своим достижением, что заставил их петь тексты Хлебникова. Это, так же как и с ансамблем Покровского, была работа не совсем композиторская, потому что для них особенно не распишешься. Но у меня есть опыт работы с рок-ансамблем: это всегда коллективная вещь. Я приносил на репетиции какие-то заготовки, но именно во время репетиций и происходит вся работа — что-то добавляется, что-то убирается, как во время джема. Общую конструкцию, естественно, я выстраиваю, но музыкальная плоть рождается из совместной игры и вырастает, как растение. В этом был мой интерес работы с ансамблем Покровского и с «Хуун-Хуур-Ту».

«Der Abschied», то есть «Прощание», — для меня очень важное произведение. С одной стороны, оно связано со смертью отца. А с другой стороны, связано с Малером. У Малера есть «Песнь о земле», а я хотел ее превратить в «Песнь о небе». Но для того, чтобы это осуществилось, надо пройти сложный агонический путь, поэтому в нем все время увеличивается цитата из Малера. В этом произведении есть синтез: оно концептуально, в нем есть и кивок авангарду, от которого я отошел, и, конечно, ритуальное начало. Оно написано в 2006-м — после смерти отца — и является ему посвящением. Я бы не сказал, что он любил музыку Малера, но мы играли в четыре руки много — и как раз Малера. Это моя память о том, как мы играли в четыре руки.

На концерте в культурном центре «Дом». Москва, 26 февраля 2015 года© Павел Корбут

На концерте в культурном центре «Дом». Москва, 26 февраля 2015 года© Павел Корбут«Тристан и Изольда. Продолжение спора», которое будет исполняться во время фестиваля с разными составами исполнителей, — это не законченное произведение, это перформативный проект, составленный из заготовок и импровизаций. Все эти четыре концерта — продолжение друг друга. Мы пробуем осуществить вагнеровский принцип Gesamtkunstwerk на протяжении нескольких дней, опираясь на то, что «тристановский аккорд» универсален и может разрешаться в огромное количество тональностей. Это дает возможность выхода на разных исполнителей, соединяя ансамбль Opus Posth и джазовых и электронных музыкантов. Мы уже один раз играли эту вещь в филармонии, но сейчас она будет звучать совершенно по-другому. Меня не интересуют стабильные формы, а эта вещь очень живая.

Последняя партитура, которую я написал, — тройной квартет «Triple» по заказу Kronos Quartet. Крупное и важное для меня сочинение, которое я сдал в июне 2020 года. Его премьера должна была состояться в декабре в «Зарядье», но была перенесена, потому что из-за пандемии Kronos Quartet не приехал. Поскольку премьера не состоялась, то что о нем говорить — я его сам еще не слышал. Посмотрим, какова будет дальнейшая его судьба, — если Kronos Quartet так и не сможет к нам приехать, то, надеюсь, мы сможем его здесь исполнить. Кстати говоря, мне кажется, что Opus Posth играет меня гораздо лучше.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияРазговор с основательницей The Bell о журналистике «без выпученных глаз», хронической бедности в профессии и о том, как спасти все независимые медиа разом

29 ноября 202322413 Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияИзвестный публицист о проигранной борьбе за факт и о конце западноцентричной модели журналистики

17 ноября 202321323 Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияРазговор с главным редактором независимого медиа «Адвокатская улица». Точнее, два разговора: первый — пока проект, объявленный «иноагентом», работал. И второй — после того, как он не выдержал давления и закрылся

19 октября 202327272 Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияНи с теми, ни с этими. Известный журналист ищет пути между медийными лагерями и обвиняет оппозиционно-эмигрантский в предвзятости

10 октября 202344004 Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials