Музей современного искусства как ритуал позднего капитализма: иконографический анализ

MoMA в Нью-Йорке — священный лабиринт, пронизанный взглядом Богини-матери

© Alan Wallach, Carol Duncan

© Alan Wallach, Carol DuncanЭта статья Кэрол Данкан и Аллана Уоллака — один из самых знаменитых образчиков институциональной критики, задавший ход мысли и ироническую интонацию целому ряду других аналитических текстов о музеях. Опубликованная в 1978 году и посвященная в основном анализу нью-йоркского Музея современного искусства (MoMA), статья разбирает уже далеко не самый современный тип художественной институции и не самую свежую форму реализации капиталистической идеологии в музее. Однако типология, представленная MoMA, до сих пор остается влиятельной в мире, особенно в музеях модернистского искусства, а ее элементы российский читатель, скорее всего, признает и во многих наших художественных музеях — существующих или проектируемых.

В последние годы историки искусства все больше интересуются рассмотрением произведений искусства в связи с их изначальным окружением — церквями, залами дворцов и храмами, для которых они были созданы [*]. Эти исследовательские усилия показывают, как контекст может наполнять объекты смыслом, и наоборот: как объекты вносят свой вклад в более широкое значение того пространства, которое они оформляют. В нашем обществе типичное место для встречи с искусством в его изначальном окружении — это музей. Как церковь и святилище в прошлом, музей играет уникальную идеологическую роль. С помощью содержащихся в нем объектов и всего, что их окружает, музей превращает абстрактную идеологию в реальное верование [i].

Музеи как современные церемониальные сооружения принадлежат к тому же классу архитектуры, что и храмы, церкви, святилища и некоторые типы дворцов. Хотя любая архитектура заключает в себе идеологический аспект, лишь церемониальные сооружения целиком созданы для идеологических нужд. Их общественная значимость видна уже в количестве средств, которые тратятся на их сооружение и украшение. Требуя больших затрат физического и умственного труда, чем любая другая архитектура, эти здания утверждают собой власть и общественный вес правящего класса [ii]. Но церемониальные сооружения несут в себе нечто большее, чем просто господство класса. Они внушают тем, кто рассматривает и посещает их, самые глубинные ценности и верования данного общества.

Музей, как и другие церемониальные сооружения, — это сложный архитектурный феномен, внутри которого произведения искусства оказываются отобраны и распределены в некоей последовательности пространств. Совокупность художественных и архитектурных форм организует опыт посетителя так же, как сценарий организует сценическое действо. Реакция индивидов зависит от их образования, культуры, класса. Но архитектура — это предзаданный фактор, диктующий всем одну и ту же структуру. Следуя архитектурному сценарию, посетитель вовлекается в действо, которое точнее всего было бы назвать ритуалом. В самом деле, музейный опыт несет в своих форме и содержании черты поразительного сходства с религиозными ритуалами [iii].

К внешнему миру МоМА обращает равнодушное лицо: стеклянную стену.

В музее скульптура и живопись играют ту же роль, что и в других типах ритуальной архитектуры. В церкви или во дворце стены нужны, в основном чтобы выделить и оформить пространство, предназначенное для определенных церемоний и действ. Картины, статуи и рельефы, прикрепленные к стенам или вмонтированные в них, составляют неотъемлемую часть сооружения — в некотором смысле его голос. Эти декорации выражают и подчеркивают смысл деятельности, осуществляемой в данном месте. В большинстве традиционных монументальных построек различные декоративные элементы, взятые вместе, формируют связное целое — то, что историки искусства называют иконографической программой. Такие программы обычно опираются на почитаемые литературные источники — письменные или передающиеся изустно мифы, молитвы, священные тексты, эпос. Монументальные иконографические программы часто воскрешают мифическое или историческое прошлое, одушевляющее и узаконивающее те ценности, которые восхваляются в данном церемониальном пространстве. Выполняя роль визуального комментария, они проясняют назначение данного священного места [iv].

Так, образ Иоанна Крестителя, которым часто украшали стены баптистериев, придавал смысл ритуалу Крещения. Трапезные монастырей часто украшались образами Тайной вечери, чтобы монахи могли ощущать связь собственной трапезы с жертвой Христа. Таким же образом преграда, отделявшая хор в апсиде готического собора от пространства обхода, иногда украшалась рельефами, изображающими ключевые моменты Распятия. Очевидно, ни церковь, ни обход, ни стена вокруг хора не строились исключительно для того, чтобы на них были размещены рельефы. Скорее, рельефы должны были придать смысл движению паломника вокруг хора.

Музей служит церемониальным сооружением — его пространство и содержащаяся в нем коллекция составляют ансамбль художественных объектов, который работает как иконографическая программа [v]. Историки домодернистского и незападного искусства вообще-то учитывают ритуальные контексты [vi], но традиционные историки западного искусства игнорируют те смыслы, которые произведения обретают в музее, и настаивают на том, что опыт зрителя в музее обусловлен — или должен быть обусловлен — исключительно намерением художника, воплощенным в произведении [vii]. Почти повсеместно в музеях торжествует идея, что произведения должны, прежде всего, осматриваться одно за другим, будучи помещены в очевидно неисторическое окружение. Первичная задача музея видится в размещении объектов в нейтральном пространстве, где их можно созерцать. В соответствии с преобладающими представлениями музейное пространство, если не считать те объекты, которым оно дает кров, само по себе пусто.

Структурированное ритуальное пространство — идеологически активное окружение — обычно остается незримым, оно воспринимается лишь как прозрачный медиум, с помощью которого искусство может быть увидено объективно и без помех.

Структура ритуала МоМА подчинена архетипическому опыту лабиринта.

Музеи, как и церкви средневековых аббатств, городские соборы и капеллы дворцов, как правило, относятся к одному из нескольких хорошо разработанных типов, из которых два наиболее влиятельных сегодня на Западе — это традиционный государственный или городской музей, такой, как Метрополитен-музей в Нью-Йорке, и такие музеи современного искусства, как нью-йоркский Музей современного искусства (МоМА) [viii]. В целом каждый из них соответствует разным моментам в эволюции буржуазной идеологии и имеет собственную иконографическую традицию. Действительно, иконографическая программа каждого конкретного музея почти так же предсказуема, как программа средневековой церкви, и в такой же степени зависит от обладающей властью доктрины [ix]. Общепринятая история искусства, которая излагается в энциклопедических учебниках Гарднер, Янсона, Арнасона и других [x], предоставляет доктрины, обеспечивающие смысловую связность этих современных церемоний.

Музей современного искусства в Нью-Йорке (МоМА) представляет собой своего рода Шартрский собор среди музеев современного искусства середины XX века. Как Шартр дал образец собора высокой готики, так МоМА дает образец музея современного искусства. Изначально, в момент постройки в 1930-х годах, представляя новый иностранный вкус, он быстро стал моделью не только для каждого американского города, имевшего претензии в области современной культуры, но и для каждой западной столицы вообще [xi]. В большей степени, чем любой другой музей, МоМА занимался развитием ритуальных форм, которые переводили идеологию позднего капитализма на яркий и непосредственный язык искусства, — музей стал памятником индивидуализма, понятого как субъективная свобода.

Фасад МоМА

Фасад МоМАПосещение МоМА начинается с его фасада. Чтобы в полной мере оценить то впечатление, которое он производил изначально, нужно представить себе послевоенную застройку этого района. Когда в 1930-е музей только планировался, хотя вокруг и шло бурное строительство, район состоял из элегантных особняков преимущественно конца XIX — начала XX века. Новые, ясные, чистые формы сверкающего сталью и стеклом фасада МоМА провозглашали пришествие новой эстетики — эффективного и рационального будущего [xii]. Начиная со Второй мировой войны район вокруг музея застраивался высотными штаб-квартирами корпораций, в большинстве своем проектировавшимися в международном стиле, пионером которого выступил МоМА. Сегодня МоМА задавлен своими мегалитическими соседями. Но изначально он был форпостом современности, и его строгие, несентиментальные линии разительно контрастировали с викторианской риторикой соседних построек.

Музей, как храм или святилище, к разным людям относится по-разному.

К внешнему миру МоМА обращает равнодушное лицо: безличную и молчаливую стеклянную стену. Более старая церемониальная структура вроде неоготической церкви св. Фомы по соседству с музеем обращалась к миру на архитектурном языке, подразумевающем существование идеального сообщества, чьи ценности и верования она прославляла. Украшенные порталы церкви и скульптурный декор ее фасада декларировали смысл внутреннего пространства. МоМА принадлежит эпохе корпоративного капитализма. Он обращается к нам не как к сообществу граждан, но как к отдельным личностям, которые ценят лишь тот опыт, что может быть понят в субъективных терминах. МоМА ничего не хочет сообщить «общественному» миру. Индивидуальная воля находит для себя смысл лишь внутри здания. Пустота фасадной стены предполагает разделение публичного и приватного, внешнего и внутреннего.

Пользуясь привычной риторикой общественных зданий, такие традиционные музеи, как Метрополитен в Нью-Йорке и Национальная галерея в Лондоне, подчеркивают момент перехода извне вовнутрь здания — от повседневного мира в пространство, посвященное созерцанию высших ценностей. Здесь архитектура также утверждает определенную социальную общность. Портал приглашает сделать первый шаг по коллективному маршруту, этапы которого размечены архитектурными приемами. В МоМА сценарий посещения тоже начинает разворачиваться от входа. Но условия входа отличаются так же, как и сама архитектура. Только стеклянная мембрана, идущая от тротуара до самого верха здания, отделяет улицу от интерьера. Вход не выделен ступенями. Даже когда вы все еще остаетесь участником уличного движения, интерьер начинает зрительно затягивать вас. Внезапно вырванный из потока пешеходов, посетитель проходит сквозь вращающиеся двери и попадает в низкое, но просторное пространство нижнего этажа [xiii]. Момент входа особо не подчеркивается. Отделяясь от уличного потока, вы попадаете в интерьер музея, как молекула в газ.

Вестибюль© Alan Wallach, Carol Duncan

Вестибюль© Alan Wallach, Carol DuncanНижний этаж — это открытое, залитое светом пространство. Чувство такое, что можно пойти в любую сторону. Тут отсутствуют архитектурные императивы вроде торжественной лестницы и анфилады залов Метрополитен-музея. На нижнем этаже МоМА испытываешь приподнятое чувство свободы личного выбора — и это основная тема всего здания.

Теперь нужно выбрать, куда идти. Музей, как храм или святилище, к разным людям относится по-разному [xiv]. Если вы постоянный и подготовленный зритель, вы, вероятнее всего, отправитесь смотреть конкретную выставку или фильм. Если нет, ваше незнание здания может привести к некоторой пространственной дезориентации.

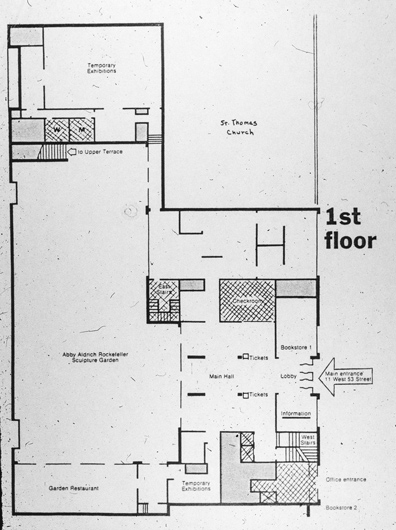

План первого этажа

План первого этажаПространство нижнего этажа МоМА создает напряжение, которое разрешится на последующих этапах архитектурного сценария. Но пока главная проблема — понять, куда идти.

Впереди находится сад — место отдыха, которого новичок, очевидно, пока не заслужил. Налево и направо — пространства для временных экспозиций (см. план). В больших пространствах проводятся большие выставки и ретроспективы, в то время как меньшие залы, расположенные возле кафетерия, предоставляют место новейшим течениям. Эти галереи первого этажа еще больше огорошивают вновь пришедшего. Опытный посетитель уже знает, что тут ничего не понять, пока не совершишь путешествие по главному церемониальному маршруту — основной экспозиции, размещенной на втором и третьем этажах [xv].

Аура, окружающая постоянную экспозицию МоМА, несравнима ни с одной другой коллекцией современного искусства. Просвещенное мнение буквально отождествляет коллекцию МоМА с магистральной линией развития истории искусства. Посетители приходят в МоМА в уверенности, что увидят не просто шедевры, но произведения, которые являются поворотными в движении истории: «Звездную ночь», «Авиньонских девиц», «Женщину с гитарой», «Красную комнату», «Бродвей. Буги-вуги», «Гернику». Со времен основания музея попечители МоМА во главе с Рокфеллерами продвигали образ блистательной современности и либерализма, который разительно отличал его от более старых музеев с их идеологиями девятнадцатого века [xvi]. Ни одна другая коллекция современного искусства не получала такой щедрой поддержки и освещения для своих приобретений, выставок, публикаций и общественных событий. После Второй мировой войны точка зрения МоМА на современное искусство расширяла свое институциональное влияние на академическую историю искусства, художественное образование и высшие сферы галерейного мира и художественной прессы [xvii]. Имидж коллекции как уникального воплощения истории современного искусства остается в силе — он институционально закреплен. Как высказался сам музей в «Календаре для членов» за июнь 1977 г.: «Коллекция современной живописи, скульптуры, графики, дизайна, фотографии и кино, принадлежащая МоМА, — величайшая коллекция в мире. Выборка из собрания, выставленная в залах музея, предлагает несравненную панораму современных мастеров и течений, которые сделали период примерно с 1885 г. до настоящего времени одной из наиболее многообразных и революционных эпох в истории искусства» [xviii].

Начало постоянной экспозиции© Alan Wallach, Carol Duncan

Начало постоянной экспозиции© Alan Wallach, Carol DuncanПрофессионалы, собиравшие коллекцию музея в 1920-х и 1930-х, имели определенные представления о современном искусстве и его историческом развитии, в соответствии с ними подбирая произведения. Альфред Барр, первый куратор собрания живописи и скульптуры музея, считал французскую живопись, конкретно — Пикассо и кубизм, более важной, чем американское искусство и другие течения европейского авангарда. Он и его коллеги настаивали на том, что они отбирают работы по критерию художественного качества. Отсылки к художественному качеству и эстетике тем не менее могут затуманить ту роль, которую в отборе играет идеология. Работы, приобретавшиеся МоМА, с необычайной полнотой и изобретательностью выражают систему ценностей, высшей из которых является вера в определенный род индивидуализма. Попечители музея — Джон Хэй Уитни и Нельсон. А. Рокфеллер — подчеркивали это в роскошно изданном путеводителе по коллекции: «Мы считаем, что собрание Музея современного искусства и это издание отражают наше уважение к личности и ее способности служить обществу, свободно используя свои индивидуальные таланты в своем индивидуальном ключе» [xix].

Образы труда здесь по большей части отсутствуют.

Искусство девятнадцатого века вмещало индивидуализм в конвенции натурализма. Как бы индивидуалистичен ни был посыл произведения, оно обращалось к зрителю на конвенциональном — то есть общественно разделяемом — визуальном языке, который репрезентировал «реальный» и «объективный» внешний мир. Высокое современное искусство выражает индивидуализм по большей части посредством неконвенциональных визуальных языков: каждый художник стремится изобрести свой особый язык, имплицитно отрицая возможность разделяемого общего опыта. Начиная с Сезанна и постимпрессионизма, Ван Гога и экспрессионизма, Гогена и символизма, внутренний опыт все более начинает считаться самой реальной и значимой частью существования. Чем более субъективен и абстрактен визуальный язык, тем более уникально и индивидуализировано сознание художника [xx].

Проходя постоянную экспозицию МоМА, зритель все время помнит, что смотрит на последовательность произведений художников, чья уникальность заверена авторитетной литературой и чьи характерные стилистические признаки легко узнаются. Эти работы, хотя и выставленные как эмблемы индивидуализма, подчиняются хорошо отработанной исторической схеме музея. Отдельные художники приобретают значение — вес в истории искусства — в соответствии с тем, насколько значительный вклад они внесли в развитие общей схемы. Это очевидно в экспонировании. Как и во всех других музеях, посетитель воспринимает произведения как отдельные моменты на исторической шкале. Как справедливо заметил Майкл Комптон, хранитель галереи Тейт, выступая на симпозиуме музейных кураторов:

«Мы показываем искусство так, что, если вы приглядитесь к посетителям, вы обнаружите, что они проводят у каждой картины в среднем 1,6 секунды. Я думаю, когда они видят картину, они вряд ли думают что-то кроме “о, это типичный кубизм”, “а это типичный образец работы прерафаэлитов”, “какой чудесный Мондриан” и так далее. На самом деле они никогда не встречаются с отдельной картиной» [xxi].

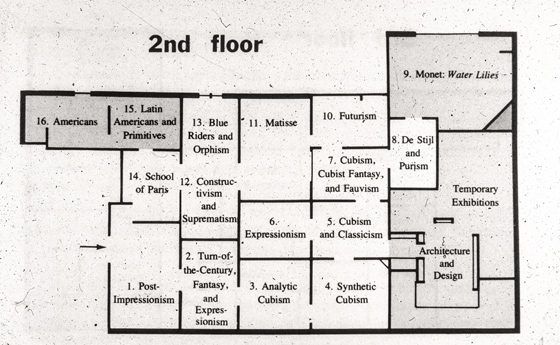

План второго этажа

План второго этажаВ МоМА залы, вмещающие постоянную коллекцию, связаны друг с другом по цепочке, так что посетитель всегда следует предписанному маршруту. Сойдя с этого маршрута, можно попасть в несколько тупиков и на несколько второстепенных тропинок, содержание которых музей таким образом обозначает как дополнительное к основной истории современного искусства. Эти ответвления и тупики включают историю фотографии, современной скульптуры, декоративного искусства и печатной графики.

По мере продвижения по предписанному маршруту иконографическая программа подчеркивает ключевые моменты и поворотные точки этой истории. Работы, которым придается особое значение, часто размещаются напротив дверных проемов и видны издали, за несколько залов. Менее значимые работы висят по углам, в несколько рядов или не по ходу основного движения. Отдельные работы должны восприниматься как форпосты — кульминационные моменты в авторизованной истории, в то время как другие, ее вторичные проявления, помещены в галереях в стороне от главного маршрута, вне магистрального движения истории современного искусства: Орозко, Сикейрос, Хоппер, Шан [xxii].

Роден приравнивает маскулинность к творческой способности и мышлению.

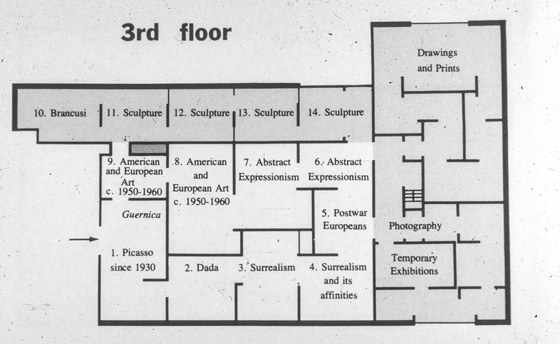

Если вкратце, эта история фиксирует все большую дематериализацию и растворение обыденного опыта. Жемчужины маршрута, которые оформляют и определяют историю современного искусства, — это кубизм, сюрреализм и абстрактный экспрессионизм. Все остальное — немецкий экспрессионизм, Матисс, Дада — приобретают значительность только в связи с этими тремя центральными течениями. Таким образом, в соответствии с версией МОМА, история современного искусства начинается с Сезанна, с которым вы встречаетесь лицом к лицу на входе в основную экспозицию. Развеска делает его значимость очевидной. Он предвосхищает Пикассо и кубизм, то есть решительный слом узнаваемой формы. От Пикассо и кубизма происходит почти все остальное: Леже, футуристы, конструктивисты. После того как высшее положение кубизма оказывается окончательно закреплено, вы встречаете другие течения, которые представлены как производные или подчиненные: Матисс, группа «Мост», «Синий всадник». Еще до того, как вы закончите осмотр второго этажа, история современного искусства окончательно отделится от материального мира: Кандинский, Малевич — момент откровения, освещенный первым и единственным окном на всем пути. На третьем этаже магистраль современного искусства ведет свое развитие от «Герники», которая в этом контексте представляет не столько ужасы Гражданской войны в Испании, сколько неизбежный прогресс от кубизма к сюрреализму. Тут, после Пикассо, Миро предстает уже как протосюрреалист. Вместе с ним современная абстракция достигает новых высот индивидуализма и субъективности. До этого момента сохраняется экспозиционный порядок развития истории искусства, который разработали кураторы МоМА в ранние годы музея и который с тех пор расширился за счет абстрактного экспрессионизма. В самом деле, в музее абстрактный экспрессионизм представляется логическим завершением изначальной исторической схемы [xxiii].

Залы кубистов© Alan Wallach, Carol Duncan

Залы кубистов© Alan Wallach, Carol DuncanЦепь маленьких залов вмещает постоянную экспозицию. Здесь нет прямых анфилад, просторных залов и направляющих коридоров. Маршрут заворачивает и петляет. Тут сложно постоянно сохранять чувство направления. Из двадцати залов основного маршрута только в одном есть окна, несмотря на прозрачные фасады здания. Идти сквозь постоянную экспозицию — то же, что идти через лабиринт [xxiv]. И это больше, чем пространственная аналогия. Структура ритуала МоМА подчинена архетипическому опыту лабиринта.

Лабиринт — основополагающий образ мировых культур — встречается в литературе и драматургии, так же как в церемониальной архитектуре и других ритуальных ситуациях. Независимо от культурного контекста этот образ сохраняет некоторые постоянные элементы:

«Он всегда имеет отношение к смерти и перерождению и связан либо с жизнью после смерти, либо с тайной инициации… обитающий в нем персонаж — мифический или реальный — это всегда женщина… тот же, кто совершает путешествие через лабиринт, — всегда мужчина» [xxv].

Проход через лабиринт — это испытание, которое оканчивается триумфом: это переход от тьмы к свету, метафора духовного просветления, инициации, перерождения. Древние лабиринты во дворцах и храмах, как и те, что описываются в примитивных мифах, ассоциировались с землей и Великой Богиней-матерью и часто строились под землей [xxvi].

План третьего этажа

План третьего этажаЛабиринт МоМА, однако, лежит над поверхностью земли. Видимое снаружи голубое зеркальное стекло его фасада намекает на потустороннее царство, куда ведет лабиринт. Снаружи стеклянная стена кажется загадочным занавесом, в котором отражается небо. Догадаться, что лежит за ним, невозможно. Вдохновленная Баухаузом архитектура МоМА должна была олицетворять прогресс, научность и рациональность. Но в результате получилась рациональная обертка, скрывающая иррациональное ядро, и, как заметил один критик, рационально выглядящий фасад не соотносится с членением внутреннего пространства [xxvii]. Мы не утверждаем, что архитекторы МоМА сознательно заложили в проект музея образ лабиринта, так же как не утверждаем, что кураторы МоМА думали о лабиринте, когда развешивали коллекцию. Но мы утверждаем, что форма лабиринта является организующей для ритуального действия [xxviii].

В МоМА вы проходите через последовательность тесных, тихих, глухих белых пространств. Эти комнаты оказывают странный эффект. Они глушат речь. Если тут и говорят, то как можно тише и только с теми, с кем пришли сюда изначально. Это в высшей степени приватное пространство. Тут бесшумно передвигаешься по застеленным коврами полам между безликими пустыми стенами, совершенно лишенными значения, в отличие от развешанных по ним картин. Здесь находишься посреди «нигде», посреди первоначальной пустоты, в белом чреве/гробнице, куда не проникает солнце, — очевидно, вне времени и истории. Здесь, как и в большинстве лабиринтов, содержанием ритуала является внутренняя драматургия [xxix].

Третий этаж. «Девушка перед зеркалом» Пикассо© Alan Wallach, Carol Duncan

Третий этаж. «Девушка перед зеркалом» Пикассо© Alan Wallach, Carol DuncanДвигаясь сквозь белое сновидение лабиринта МоМА, вы раз за разом обнаруживаете на себе взгляд Богини-матери. Часто она предстает перед вами с головой на плечах, двумя сверлящими глазами навыкате и похотливым ртом горгоны Медузы, как прекрасные и гротескные богини-шлюхи Пикассо, Кирхнера и де Кунинга. При переходе к сюрреализму она является в виде монстра — гигантской самки богомола. Отовсюду она излучает подавляющую угрозу. Иногда, как в случае с мунковской вампиршей, убивающей мужчин, ее красота — смертельная ловушка. Когда она предстает как сфинкс у Леже, ее облик холоден, а тело становится гигантской стальной машиной. Весь лабиринт — ее царство, но больше всего ее присутствие ощущается на подходах к залам наивысшего духовного преображения — то есть к моментам «прорывов» в истории искусства. Она видит вас еще до того, как вы входите в первый кубистский зал («Авиньонские девицы»). Она следит за вами («Девушка перед зеркалом» и «Сидящая купальщица» Пикассо), как раз когда вы подходите к сюрреалистскому «Сотворению мира» Миро. Под ее взглядом («Женщина» де Кунинга) вы движетесь к Джексону Поллоку. Она олицетворяет опасности того пути, по которому шли сами художники [xxx].

Третий этаж. Живопись Поллока и де Кунинга© Alan Wallach, Carol Duncan

Третий этаж. Живопись Поллока и де Кунинга© Alan Wallach, Carol DuncanЛабиринт подчеркивает ужасные черты богини, ее способность подчинять, гипнотизировать, проницать, кастрировать. Но во внешнем саду, посреди деревьев, ручьев, зверей и почв, ее силы восхваляются как благие, что выражается в пышных объемах ее массивного тела. Ее бронзовые изображения там повсюду, они триумфально возвышаются на подиумах и пьедесталах (Лашэз) или, напротив, лежат низко у воды, в которой богиня играет или стирает одежды (Ренуар, Майоль). Поблизости, в кафетерии МоМА, патроны могут наслаждаться ее веселостью теплыми летними деньками. Снаружи она может явиться во всем могуществе своих созидательных сил, поскольку только тут, в мире природы, женская фертильность и способность к воспроизводству может быть признана как творческая способность. Но и здесь она не является господствующей. Почти в самом центре сада, на самом высоком из всех пьедесталов, стоит роденовский Бальзак, излучающий мужскую творческую силу и художественную потенцию [xxxi].

Внутри лабиринта творческий принцип определяется и восславляется как мужской духовный путь, в котором сознание находит себя, преодолевая материальный, биологический мир и его Богиню-мать.

Сад, скульптуры Майоля и Лашеза© Alan Wallach, Carol Duncan

Сад, скульптуры Майоля и Лашеза© Alan Wallach, Carol DuncanСпасение, понятое как мужская норма, есть отделение от Матери и ее владений. Это слияние с духом, светом, интеллектом. Сад содержит напоминания об Ужасной Матери Лабиринта (например, «Фигура» Липшица), и образы лабиринта иногда отзываются в чертах садовых богинь (Матисс). Вообще-то и Богиня, и Мать — это разные обличья Великой Матери, которая в лабиринте предстает излучающей опасность. Именно она должна быть побеждена. То, как это можно сделать, определяется иконографией.

В лабиринте картины ведут вас по духовному пути, который поднимается ко все более высоким ступеням трансценденции. Они помогают вам проделать этот путь не только за счет все более абстрактного языка, но также за счет тем и сюжетов. На втором этаже иконографическая программа славит победу разума над материей и весом (кубизм, пуризм, «Де Стейл»), торжество света, движения и воздуха (футуризм, орфизм) и первые триумфы мистицизма (супрематизм и «Синий всадник»). Ваш опыт на третьем этаже становится все более мистическим, невыразимым, возвышенным. Здесь дух совершенно затмевает разум. Начав с сюрреализма, изгнавшего последние признаки разума и историчности, какие еще оставались в авангардном языке, вы заканчиваете во владениях абстрактного экспрессионизма, где миф заменяет историю (Горки, Поллок, Готтлиб, Мазеруэлл) и где правит мистическая вера, в которой абстракция воплощает абсолют (Ротко, Ньюман, Рейнхардт). Все более дематериализующиеся и абстрактные формы, также как упор на такие темы, как воздух и свет, провозглашают превосходство духовного и трансцендентного, в то же время отрицая мир людских чувств и потребностей. Образы труда здесь по большей части отсутствуют. Когда же они возникают — как в «Строящемся городе» Умберто Боччони, — они предстают в категориях мифа. Любви как взаимных человеческих отношений не существует, в то время как потребность в любви возникает только в искаженных, кошмарных образах женщин — парализующих горгонах и похотливых самках. Ритуальное шествие сквозь МоМА — это шествие сквозь иррациональный мир, в котором повседневный опыт видится монструозным и ирреальным на фоне высшего царства бестелесного духа. В результате МоМА списывает все содержания повседневной жизни как нерелевантные — как всего лишь препятствие, которое должно быть преодолено на пути к духовному просветлению. Эти «низкие» и «вульгарные» аспекты бытия должны быть вытеснены. Это вытеснение — добродетельное, если верить сценарию лабиринта, — ведет к «отделению эстетического». Если говорить словами Марка Ротко, «освобожденный от ложного чувства безопасности и общности, художник может отринуть свою чековую книжку, так же как отринул он иные формы гарантий. Как и чувство общности, чувство безопасности зиждется на изведанном. Освободившись от этих чувств, художник откроет для себя возможность трансцендентного опыта [xxxii]».

Сад, скульптура Майоля© Alan Wallach, Carol Duncan

Сад, скульптура Майоля© Alan Wallach, Carol DuncanПросветление в лабиринте означает отделение от мира обыденного опыта и материальных потребностей. По мере разворачивания ритуала требуются все большие жертвы. На третьем этаже отринутыми оказываются история и даже миф. Цитируя Барнетта Ньюмана: «Мы освобождаем себя от оков памяти, ассоциаций, ностальгии, легенд, мифов и всего прочего, что служило западной живописи… Образ, который мы производим, — самоочевидный образ откровения, реального и конкретного — может быть понят любым, кто взглянет на него не сквозь ностальгические очки истории» [xxxiii].

Без истории и мифа остается лишь очищенное состояние человеческого бытия. Как писал Ротко: «Меня интересует только выражение основных человеческих чувств — трагедии, экстаза и так далее, — и тот факт, что множество людей начинают плакать, когда встречаются с моими картинами, доказывает, что я могу донести эти основные человеческие чувства. Те, кто рыдает у моих картин, проходят через тот же религиозный опыт, что испытал я, когда писал их» [xxxiv].

Но логика очищения неумолима. Она ведет к финальному откровению. Подлинная ценность есть ничто, трансцендентная пустота. Как описал ее Рейнхардт: «Ни линий, ни образов, ни форм, ни композиции, ни изображений, ни видений, ни чувств, ни импульсов, ни символов, ни знаков, ни намеков, ни украшений, ни цвета, ни краски, ни удовольствий, ни боли, ни случайностей, ни реди-мейдов, ни вещей, ни идей, ни отношений, ни свойств, ни качеств — ничего, что не относится к сути» [xxxv].

Таким образом, триумф абстрактного экспрессионизма — это триумф духа. Теперь, в конце лабиринта, дух и только дух является видимым, и только видимое может быть «реальным». С приходом абстрактного экспрессионизма ритуал завершен. Посредством этого ритуала посетитель проживает структуру опыта, следующего традиционным путем религиозной западной мысли, которая видит человеческую жизнь как противоборство материального и духовного — потребностей телесного бытия и стремления к слиянию с Божественным. Традиционная религиозная мысль описывает триумф духа над материей как необходимое «отчуждение», которое освобождает сознание от требований повседневного существования [xxxvi]. «Отчуждение» традиционной теологии во многом схоже с концепцией свободы в том виде, в котором она возникает в позднебуржуазной идеологии.

MoMA примиряет вас с внешним миром.

В идеологии модернистского искусства в том виде, в котором она воплощается в МоМА, она принимает форму отделения эстетического — подлинной ценности художественного опыта. Характерный момент и религиозного, и эстетического очищения — экстаз, захлестывающее человека чувство приподнятости и освобождения. Абстрактный экспрессионизм рождал те же ощущения. Как писал Клиффорд Стилл, «к 1941 году пространство и форма в моих полотнах разрешились в тотальном психическом единстве, освобождая меня от ограничений каждого из них, при этом сливаясь в инструмент, ограниченный лишь пределами моей энергии и интуиции. Мое чувство свободы достигло теперь абсолюта и стало глубоко воодушевляющим» [xxxvii].

А по словам Ричарда Пуссет-Дарта, «искусство для меня — это разверзшиеся небеса, ассиметричный, непредсказуемый, спонтанный калейдоскоп. Это магия, это радость, это кущи, полные сюрпризов и чудес. Это энергия, импульс. По своему духу искусство тотально» [xxxviii].

Мир повседневности, изгнанный из сознания, тем не менее всплывает на путях лабиринта. Лабиринт — это вообще-то не царство трансцендентного, но мир перевертышей, в которых вытесненные реалии повседневного возвращаются как монструозные, пугающие силы. Иррациональные силы, лежащие, как кажется, за пределами понимания, правят обоими мирами. Тревоги и сомнения характерны для обоих миров. Борьба за существование, которой наполнена повседневная жизнь вне стен музея, отражается внутри этих стен в одиноких, боязливых попытках человека прорваться наверх. Ритуал лабиринта придает блеск соревновательному индивидуализму и отчужденным человеческим отношениям, которые характерны для современного социального опыта. Он примиряет посетителя с неизбежностью чистой субъективности, приравнивая ее к «человеческому существованию» вообще. А в саду, как и во внешнем мире, удовлетворение материальных нужд предстает не как результат труда, но как магия — дары великой богини-природы [xxxix].

Как институция МоМА кажется убежищем от материалистического общества: культурным раем, идеальным заповедным миром. Но все же музей утверждает именно те ценности, которые вроде бы отрицает, переводя их в царство универсального вневременного духа. Ритуал МоМА — прогулка сквозь залы с зеркалами, в которых изоляция, страх и немота представлены как желаемые состояния бытия. Таким образом МоМА примиряет вас и с внешним миром.

Перевод с английского Александры Новоженовой

[*] Первый вариант этого эссе появился в журнале Studio International, No 1 (Лондон, 1978). Мы признательны Джорджу Коллинзу, Тому Лайману и Теду Солотароффу за их критическое прочтение нашей рукописи и многие полезные замечания. Мы также хотели бы поблагодарить Элизабет Фокс-Женовез за ее терпеливый труд.

[i] Часто отмечалось, что музеи производят идеологию. Однако критики, как правило, фокусируются на управлении музеями в интересах элиты. Нас же интересует музейный опыт как таковой — то есть то, как музеи и музейное искусство реализуют идеологию.

[ii] Джулио С. Арган, рассуждая о ренессансных истоках современных городских памятников и об архитектурной традиции, к которой принадлежат общественные музеи, утверждает, что эти ренессансные постройки функционировали идеологически, как зримые символы государственной власти. См. The Renaissance City (Нью-Йорк, 1969), стр. 22—39. Музеи транслируют власть не только подготовленному и «культурному» музейному посетителю. Для тех, кто так никогда и не попадет внутрь, наглядный — и, как правило, широко известный — факт существования музея может усиливать чувство социальной исключенности. По контрасту, чем больше посетитель знает о том, зачем нужны музеи, тем больше он или она склонны идентифицироваться с социальной властью, стоящей за высокой культурой. Критическое социологическое исследование музейной публики см.: Alain Darbel avec Pierre Bourdieu, L'Amour de l'art. Les musées et leur public, Paris, Éditions de Minuit (1966). Бурдье и Дарбель обнаруживают, что «каждая деталь морфологии музея выдает его подлинное назначение, а именно: среди одних людей усиливать чувство принадлежности, среди других — чувство исключенности» (стр. 165).

[iii] Виктор Тернер в тексте Victor Turner, Frame, Flow and Reflection: Ritual and Drama as Public Liminality. Japanese Journal of Religious Studies (Vol. 6, No. 4 (Dec. 1979), pp. 465—499) сравнивает продукты современной высокой культуры с ритуалами. По Тернеру, такие формы, как театр, романы, выставки, обеспечивают сценарии, или «коды», которые затем реализуются индивидами. Книга Тернера The Ritual Process (Ithaca, N.Y., 1977) 94 ff. и The Rites of Passage (1908) Арнольда ван Геннепа в подробностях исследуют черты, общие для некоторых типов ритуалов. Понятие архитектуры как ритуальной формы великолепно раскрывается в книге Фрэнка Э. Брауна (Frank E. Brown, Roman Architecture (Нью-Йорк, 1961)). Браун утверждает, что романская архитектура не только родилась из ритуальной деятельности, но «требовала ее, провоцировала и усиливала ее» (стр. 10).

Тот факт, что посещение музея — это ритуал, может сначала показаться натянутой метафорой. Мы живем в светское время. Музеи, хотя их часто сравнивают с храмами и святилищами, — это все же секулярные институции. Но разделение между светским и религиозным само по себе является частью буржуазной мысли, оно успешно маскировало сохранившиеся в нашем обществе религиозные практики и верования. С самого начала буржуазное общество присваивало религиозные символы и традиции для собственных нужд. Наследие религиозного мышления и чувствования в особенности повлияло на опыт искусства. Хотя Винкельман и другие мыслители XVIII века открывали в искусстве черты сакрального, новый тип культурной институции, публичный художественный музей — храм искусств, каким его создала эпоха, — эволюционировал в соответствующий ритуал. В 1768 году Гете описывал этот новый тип пространства — Дрезденскую галерею — как «святилище», великолепие и богатство которого «рождало чувство благоговения, куда более напоминающее чувство, с которым входишь в церковь», но в данном случае «направленное лишь на священные нужды искусства» (автобиография Иоганна Вольфганга Гете). Жермен Базан, отмечая это новое религиозное отношение к искусству, пишет: «Существуя теперь не только для услаждения утонченных любителей, музей, развившийся в общественную институцию, одновременно трансформировался в храм человеческого гения» (Germain Bazin, The Museum Age (Нью-Йорк, 1967), p. 160).

[iv] Общепринятая история искусства в основном изучает иконографию только в отношении к литературным источникам, живописным традициям и религиозным верованиям. Для нас иконография — это нечто более широкое, чем соответствие образов текстам или другим образам. Мы стремимся понять роль посредника, которую иконография играет между идеологией в абстрактном и конкретном, субъективном опыте.

[v] Большая часть музейного искусства была произведена еще до того, как возникли музеи, и предназначалась для неких церемониальных условий. Но первоначальное предназначение искусства никогда не было помехой для новых способов его использования. История искусства знает многочисленные прецеденты, когда объекты искусства, созданные для одного контекста, трансплантировались в другой и включались в совершенно иные иконографические программы. Курт У. Фостер в своем докладе «“Музей” скульптуры Джулио Романо в Палаццо Дукале в Мантуе», представленном на Ежегодном собрании Ассоциации художественных колледжей в 1978 году в Нью-Йорке, исследовал выдающийся случай такого рода.

[vi] Например, см.: Thomas W. Lyman, Theophanic Iconography and the Easter Liturgy: The Romanesque Painted Program at Saint-Sernin in Toulouse в Lucius Grisebach and Konrad Renger, eds., Festschrift fur Otto von Simpson zum 65 Geburtstag (Frankfurt, 1977), pp. 72—93; O.K. Werckmeister, The Lintel Fragment Representing Eve from Saint-Lazare. Autun, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, XXXV (1972), 1—30, и Andree Hayum, The Meaning and Function of the Isenheim Altarpiece: The Hospital Context Revisited, Art Bulletin, LIX (1977), pp. 501—517.

[vii] Первоначальные намерения художников не имеют непосредственного касательства к этому исследованию, поскольку нас интересует не производство искусства, но его восприятие — то, как художественные институции структурируют и опосредуют сегодняшний опыт искусства.

[viii] Менее важные типы включают музеи, которые специализируются на этническом или региональном искусстве, так же как дом нувориша. Большой традиционный музей может вбирать в себя менее важные типы, как в случае со специальными отделами в Метрополитен — залами Лемана или современным американским крылом.

[ix] О средневековой иконографии см.: Émile Mâle, The Gothic Image: Religious Art in France of the Thirteenth Century; translated by Dora Nussey (Нью-Йорк, 1958).

[x] Helen Gardner, Art through the Ages (Нью-Йорк, 1926, и многочисленные последующие переиздания); H.W. Janson, History of Art, 2nd ed. (Нью-Йорк, 1977); H.H. Arnason, History of Modern Art, 2nd ed. (Нью-Йорк, 1977).

[xi] Терри Смит, австралийский историк искусства, анализируя последствия империализма американской высокой культуры, указывает, что «многие американские культурные институции имеют международные программы. Музей современного искусства, возможно, наиболее активен в этом плане — за прошедшие двенадцать месяцев его выставки проехали через Европу, Южную Америку, Австралию и не только. Такие выставки, может, и не задумываются как инструменты культурного империализма, но было бы наивно считать, что они не оказывают именно такого действия» (The Provincialism Problem, Artforum (сент. 1974), стр. 59).

[xii] Задолго до того, как МоМА переехал в новую штаб-квартиру, он пропагандировал международный стиль — архитектуру из стали и стекла Баухауза и Гропиуса — как единственный подлинный стиль двадцатого века, единственный стиль, воплощающий рациональный, научный дух современного массового общества. Музей энергично продвигал эту линию в серии выставок, начиная с выставки «Современная архитектура» 1932 года. В ее каталоге (Нью-Йорк, 1932) (с. 180) Луис Мамфорд призывал к новой архитектуре, основанной на ценностях будущего: «наука, дисциплинированное мышление, логичная организация, коллективная деятельность и та счастливая безличность, которая является одним из высочайших достижений личного развития». Когда собственное здание музея, вдохновленное Баухаузом, было закончено, пресса приветствовала его стеклянные стены и металлический каркас как «последнее слово функциональной архитектуры» и «несомненный урок в виде той красоты, которую можно назвать в подлинном смысле нашей, ведь ее можно создать только с помощью материалов и строительных методов ХХ века» (Art Digest (May 15, 1939), 8; и Talbot F. Hamlin, Modern Display for Works of Art, Pencil Points (Sept. 1939), p. 618). С 1960-х исследователи все чаще указывали на ту легкость, с которой корпоративный капитализм присвоил и гламуризовал машинную эстетику Баухауза. См., например: Joseph Masheck, Embalmed Objects: Design at the Modern, Artforum (Feb. 1975). P. 49—55.

[xiii] Первоначальное оформление нижнего этажа было изменено, но эффект прозрачности остался неизменным. См.: Hamlin, Pencil Points (Sept. 1939), p. 616. Планы, лифты и другие детали первоначального проекта см. Philip S. Goodwin and Edward D. Stone, The Museum of Modern Art, New York, Architectural Review (Sept. 1939), 121—124.

[xiv] Bourdieu, Darbel. L'Amour de l'art, passim.

[xv] Но все же Ричард Ольденбург, директор МоМА, утверждает, что происходящее в нижних галереях не имеет ничего общего с постоянной экспозицией наверху. Выступая на симпозиуме о современных художественных музеях, он отмечал: «В общественных представлениях существует некоторая путаница между музеефицированным искусством и тем искусством, которое мы пытаемся показывать из соображений интереса и просвещения». Ольденбург также ссылается на «кошмарное представление, свойственное большей части нашей публики, что любое искусство, попавшее в музей, даже на небольшую и краткую выставку, имеет непосредственное отношение к тому факту, что на втором и третьем этажах в постоянной экспозиции у нас выставлены признанные шедевры» (Validating Modern Art, Artforum (Jan. 1977), 52). Анализ того, как временные выставки и их экспозиционные решения усиливают магистральную линию развития истории искусства, которую продвигает МоМА, см.: Alan Wallach, Trouble in Paradise, Artforum (Jan. 1977), p. 28—35.

[xvi] Еще до того, как музей переехал на 53-ю улицу, этот имидж уже был закреплен в том, как его освещала пресса. Новое стеклянное здание подтверждало имидж МоМА как нового типа музея. «Ни следа привычных, затхлых музейных останков, — писал один критик. — Урок музейной архитектуры» (The Studio (Jan. 1940), p. 21). Генри Расселл Хичкок, историк архитектуры, также восхвалял новое здание как воплощение новой музейной концепции. Такие институции, как МоМА, писал он, «функционируют способом, вероятно, немыслимым для тех институций, которые своей непосредственной обязанностью считают сохранение старых ценностей, а не открытие новых» (Museum in Modern World, Architectural Review (Oct. 1939), pp. 147—148). Историю МоМА см.: Russell Lynes, Good Old Modern (New York, 1973).

[xvii] Уильям Рубин, нынешний директор отдела живописи и скульптуры в МоМА, отмечал в своем интервью: «Образование в области современного искусства во время и сразу после Второй мировой войны определялось, в первую очередь, этим музеем и его публикациями. Многие годы я был учеником Мейера Шапиро. Но даже его чувство современного искусства определялось тем, что можно было увидеть в этом музее». См.: Talking with William Rubin: «Like Folding Out a Hand of Cards», Artforum (Nov. 1974), p. 47. Интервьюировали Рубина Лоуренс Эллоуэй и Джон Копланс.

[xviii] МоМА часто информирует прессу о том, что его новые приобретения имеют величайшее значение для истории искусства. См., например: Picasso Gives Work to Museum Here, New York Times. Feb. 11, 1971.

[xix] Masters of Modern Art (New York, 1958), 7.

[xx] Эли Зарецки анализирует современные условия, в которых создается царство новой субъективности. См.: Capitalism, The Family, and Personal Life (New York, 1976).

[xxi] Уильям Рубин подробно рассказал о своем реэкспонировании постоянной экспозиции в интервью журналу Artforum (supra, n. 18). Его целью, по его же словам, было разместить «большие ключевые картины» на осях движения посетителей (то есть по осям дверных проемов), чтобы зримо проявить определенные причинно-следственные связи в истории искусства.

[xxii] Ортодоксия МоМА привела к искусствоведческому парадоксу. Абстрактный экспрессионизм идеально завершал внутреннюю логику музейной доктрины. Но хотя МоМА собирал искусство после абстрактного экспрессионизма, оно не было инкорпорировано в постоянную иконографическую программу. Искусство 1960-х и 1970-х появляется во временных инсталляциях, как правило, на первом этаже. Поскольку ортодоксальность МоМА так глубоко укоренена в художественной идеологии 1950-х, в последнее десятилетие или около того музей утратил большую долю того влияния, которое когда-то он оказывал на мир искусства. Лоуренс Эллоуэй и Джон Копланс расспрашивают Уильяма Рубина об этой проблеме в интервью 1974 г. См.: Talking With William Rubin: «The Museum Concept is Not Infinitely Expandable». Artforum (Oct. 1974), pp. 51—57. В другом интервью (Artforum (Nov. 1974), pp. 46—53) Эллоуэй и Копланс расспрашивают Рубина о том, как музей показывает искусство начала двадцатого века. Эти критики, очевидно, считают, что коллекция и способ ее экспонирования обнаруживают искаженный взгляд на историю искусства: «Вы хотели ввести кубизм как можно раньше, чтобы обеспечить хорошее, безопасное основание для развития конструктивной линии кубизма, которая вам симпатична…». Рубин защищает «искусствоведческое суждение», которое определяет экспозицию. Он также говорит о закупочной политике МоМА в прошлом, по большей части о работе Альфреда Барра. Рубин признает, что выбор Барра страдал «лакунами», но утверждает, что его собственные взгляды на формирование коллекции «и экспонирование очень напоминают взгляды Альфреда. Частично потому, что я был воспитан на музее Альфреда и на коллекции, которую он выстроил».

[xxiii] Artforum (Jan. 1977), p. 38.

[xxiv] Когда здание впервые открыло свои двери, Тальбот Хэмлин жаловался на «тревожное ощущение, что идешь по лабиринту», которое возникало из-за того, что внутреннее пространство делилось «на большое число маленьких смежных комнат», в результате чего «перемещение из одной в другую возможно только одним фиксированным способом» (Pencil Points (Sept. 1939), p. 618).

[xxv] John Layard, Stone Men of Malekula. Vao (London, 1942). Лайард исходил из своей полевой работы на Малекуле, так же как из работы с другими. Если верить С.Н. Дидсу, который изучал древнеегипетские, критские и греческие лабиринты, лабиринт изначально был формой гробницы и только позже эволюционировал в храм. Его архитектурная форма определялась ритуальным действом — танцами и представлениями, которые в нем проходили. Разыгрываемые в лабиринте мифы включали ежегодную смерть и воскрешение божественного короля, часто символизируемого жертвенным быком. См.: Deeds, The Labyrinth in Samuel H. Hooke, ed., The Labyrinth: Further Studies in the Relation Between Myth and Ritual in the Ancient World (London, 1935), pp. 1—42.

[xxvi] Erich Neumann, The Great Mother (New York, 1963), 76; Vincent Scully, The Earth, The Temple and The Gods (New York, 1969), ch. 2; and Deeds, The Labyrinth, p. 26.

[xxvii] Тальбот Хэмлин отмечал, что «если присмотреться к интерьеру, становится ясно, что гигантское стекло фасада слабо связано с тем, что находится за ним — два этажа галереи и офисный этаж. Все это нелогично…» (Pencil Points (Sept. 1939), p. 615).

[xxviii] Вообще-то заинтересованность сюрреалистов и абстрактных экспрессионистов мифом и ритуалом — сдобренная писаниями Фрейда и Юнга — хорошо известна. Образы лабиринта (быки, Минотавры) часто возникают в их работе, например, в выполненном Пикассо оформлении сюрреалистского журнала «Минотавр», которое выставлено в МоМА. «Пасифая» Поллока (1943 г., коллекция Ли Краснер, Нью-Йорк) и «Лабиринт» де Кунинга (1946 г., галерея Аллана Стоуна, Нью-Йорк) также отсылают непосредственно к мифу лабиринта. И многочисленные «Элегии об Испанской республике» Мазеруэлла, одна из которых висит в МоМА, намекают, как выразился один критик, «на фаллос и семенники священного быка» (Eugen Goosen, цит. по Irvin Sandler, The Triumph of American Painting (New York, 1970), 207).

[xxix] «Опыт лабиринта, будь то в живописи, в танце, в садовой тропинке или в коридорной системе храма, всегда имеет похожий психологический эффект. Его темпоральность нарушает разумную сознательную ориентацию до такой степени… чтобы проходящий инициацию индивид оказался “растерян” и символически “потерял бы дорогу”. Но в этой капитуляции перед хаосом пробуждается внутренний ум, который раскрывается навстречу осознанию нового космического измерения, трансцендентного по природе» (Joseph L. Henderson and Maud Oakes, The Wisdom of the Serpent: the Myths of Death, Rebirth and Resurrection (New York, 1963), p. 46).

[xxx] А. Бернард Дикон, антрополог, записал меланезийский миф о лабиринте, который имеет в точности ту структуру, что мы описываем здесь: алчущая женщина, охраняющая вход в царство духовной трансценденции («Геометрические рисунки с Малекулы и других островов Новых Гебридов», Journal of the Royal Anthropological Society of Great Britain and Ireland, LXIV (1934), 129—130). См. также: John Layard, Maze-Dances and the Ritual of the Labyrinth in Malekula, Folklore, XLVII (1936), pp. 123—170.

[xxxi] В «Бальзаке» Роден сознательно приравнивает маскулинность к творческой способности и мышлению: Бальзак, как это очевидно по полностью обнаженным подготовительным вариантам статуи, под халатом держит себя за эрегированный пенис. См.: Albert E. Elsen, Rodin (New York, 1963), pp. 88—105.

[xxxii] Rothko, in Herrschel B. Chipp., Ed. Theories of Modern Art (Berkley, 1970), p. 548.

[xxxiii] Newman, in ibid., p. 553.

[xxxiv] Rothko, in Robert Rosenblum, Modern Painting and the Northern Romantic Tradition (New York, 1975), p. 215.

[xxxv] Reinhardt, Art-as-art, Art International (Dec. 1962), p. 37.

Still, in Maurice Tuchman, ed., New York School (exhibition catalogue, Los Angeles County Museum of Art, 1965), p. 32.

[xxxvi] Trent Schroyer, The Critique of Domination (Boston, 1975), p. 47.

[xxxvii] Maurice Tuchman, ed., New York School (exhibition catalogue, Los Angeles County Museum of Art, 1965), p. 32.

[xxxviii] Pousette-Dart, in ibid., p. 26.

[xxxix] Анализ специфических условий производства и потребления, которые славит иконографическая программа МоМА, см. в: Zaretsky, Capitalism, the Family, and Personal Life (New York, 1976), esp. pp. 56—77.