Бог — это пранкер Вован

Дневник августа от Дмитрия Волчека

Завершает августовский номер журнала «Разногласия» дневник месяца, написанный главным редактором издательства Kolonna Publications Дмитрием Волчеком. Как говорят в таких случаях: 18+, NSFW, trigger warning, spoiler alert и прочая, и прочая, и прочая.

Я веду дневник много лет, не пропуская ни одного дня. В 2011 году публиковались фрагменты, которые мне пришлось изрядно адаптировать: отказался от суждений, способных обидеть или скомпрометировать знакомых. Подобная операция проведена и здесь. Это записи за 20 августовских дней 2016 года, отчасти связанные сквозным сюжетом: историей отношений философа Марселя Жуандо с солдатом Робером Коке, описанной в книгах «Школа мальчиков» (1953) и «Чистая любовь» (1954).

1 августа, Чуйский тракт

Я на огромной дискотеке в Берлине, копия здания Lazne III, двойная парадная лестница. Стою в очереди к охраннику, который ставит штампы на запястье. Всем вокруг лет по 16, и я боюсь, что заметят мой возраст и начнут глумиться. Но нет: проштамповав меня, охранник добродушно раскрывает ладонь и предлагает горсть разноцветных горошин, похожих на раскрашенные семечки, которыми нас потчевали в Бангладеш. Это наркотик, без которого в клубе делать нечего. Глотаю, раздается музыка, стаи тинейджеров бродят по мерцающим коридорам. Встаю в небольшую очередь в центральный зал, но подходят неведомые тени и говорят, что в ресторане меня ждет Света Рейтер. Не хочется уходить из клуба, но неловко пропускать встречу. Света, превратившаяся в дородную даму с ожерельями, одна в пустом ресторане. Похоже на пансионат для партработников в Бишкеке: кресла в белых чехлах, накрахмаленные скатерти. Света говорит: «Пора завтракать», ее браслеты звенят.

Просыпаюсь в 700 километрах от Барнаула, в кемпинге Кочевника Олега, скаут уже готовит завтрак. Чищу зубы в общей поилке казарменного типа. Сколько переживаний это вызвало бы 20 лет назад, когда любое ощущение причастности к народу пугало меня до конвульсий и я разорвал билет в Нью-Йорк, чтобы не жить в номере with shared bathroom. Сегодня мне все равно, готов нырнуть в общую могилу.

10 часов по Чуйскому тракту. Смотрим то, что пропустили в прошлый раз: памятник водителю Кольке Снегиреву с растянутым на три медные доски жестоким романсом о его любви к шоферке Рае, названной «непреступной». На постаменте американский джип, к которому привязали георгиевскую ленточку с рекламой сайта 9may.ru, хотя Колька гонялся за Раей и свалился в пропасть в мирное время. Возле села Иня торчат три одиноких менгира без узоров. Вспоминаю Каменного Часового под Прагой, который движется по миллиметру в год к храму и дойдет ровно к концу света.

Добрый скаут показывает памятник Шукшину в деревне Сростки. Председатель Союза русского народа Вячеслав Клыков изваял недурно: босоногий бронзовый исполин восседает Гулливером на пригорке. На табличке указано имя спонсора-патриота. На почтительном расстоянии от святыни продают мед из местных трав и магниты с ликом губернатора-юмориста Евдокимова. К грустному Гулливеру-Шукшину подходят мужчины, женщины и дети, с которыми у меня нет ничего общего, кроме языка (хотя и этого довольно).

Повсеместный типаж: видавший виды мой ровесник, которого можно без медкомиссии записывать в армию Гиркина. Камуфляж, японский автомобиль с надписью «Можем повторить», готов положить живот за отечество.

На тракт регулярно выходят коровы с трагическими лицами. Перед нами едет грузовик, набитый бычками, словно Берия и Ягода везут узников в ГУЛАГ. «Вот почему я не ем мяса», — объясняю скауту, и он ненадолго задумывается. Покупаю мумие, мешок кедровых орехов, монгольскую статуэтку олененка.

Мне кажется, что коровы выглядят печальнее и угнетеннее европейских, но, возможно, я просто сдурел от русофобии.

Обедаем в печальном городе Бийске в столовой, у дверей которой начертано «Русский — значит трезвый» с припиской «И один в поле воин, коли он по-русски скроен». За соседним столом пьет морс пересушенный лузер в майке «Друг Путина». Неблагоразумно рассказываю, что Ольга Серебряная ненавидит Бийск, и у скаута портится настроение.

Опечален завершением путешествия. Как будто целая жизнь прошла за неделю и оборвалась (la petite mort, как либертены именуют оргазм).

До шукшинского села на тракте продают мед, картошку и лисички, за селом шелестят пожелтевшие банные веники. Справа — живописные поля подсолнухов, слева — комбайны убирают рожь. Впервые вижу знаменитый «Платон», грабящий дальнобойщиков: это всего-навсего неприметная белая машина, хищно вытянувшаяся на обочине.

Бедный скаут измотан десятичасовой поездкой, мы тоже. Способны только дойти до символа Барнаула, сталинского «Дома под шпилем», несуразного и неухоженного («здесь жил и работал писатель Лев Квин»), и памятника Чарли Чаплину, наяву выглядящего не так скверно, как на снимках.

Допиваем облепиховое вино. Читаю на сайте «Гардиан» под моим интервью с Павленским проклятия: Dmitry Volchek is a loony. Тролли пишут через гугл-транслейт, сотни комментов.

Памятник Василию Шукшину на горе Пикет. Скульптор Вячеслав Клыков

Памятник Василию Шукшину на горе Пикет. Скульптор Вячеслав Клыков2 августа, Москва

В 5:30 утра прилетает скаут на синем джипе. Грустно с ним расставаться, такие знакомства — что-то вроде однодневного супружества у шиитов. Траектории, искривившиеся по воле денег, внезапно сошлись на девять дней и навеки разлетелись в разные стороны. Он будет еще несколько лет ходить в походы, станет известным краеведом, директором музея или чиновником обладминистрации, женится, его сомовский профиль исчезнет, а я буду стариком-эмигрантом, умирающим в американском госпитале от рака простаты. А потом нас обоих съест земля.

Но несколько фотографий (юноша с идеальным загаром кормит кошку колбасой, юноша поправляет поклажу на крыше джипа, юноша ставит домкрат под уазик) от этой июльской истории останется.

В барнаульском аэропорту давка на московские рейсы, положительные немцы с крестьянскими лицами побывали на реальной родине и теперь возвращаются на историческую, девушка пытается сдать в багаж замысловатую корягу, на рюкзаке ее парня-ламберсексуала — георгиевская лента, скоро ими обвяжут земной шар.

В самолете и аэроэкспрессе дописываю алтайский дневник. Возле Белорусского вокзала пролетает граффити «Е**ть артхаус». Крошечная индианка, живущая во Франкфурте, расспрашивает русского соседа, похожего на Мих. Ямпольского, о красотах московского метро, и он на приличном английском докладывает. Парфюм индианки конкурирует с запахом мочи из сортира. Хочу взять убер, но решаю спуститься в метро, которое хвалил лже-Ямпольский. Вижу на эскалаторе керелей в шортах и тельняшках, как на гей-параде, и не сразу соображаю, что сегодня — День ВДВ.

Центр Москвы ошеломляюще перекопан, несчастные гастарбайтеры долбят, рассыпают, подвозят, красят и взламывают. Что-то из фельетонов Булгакова.

Много сумасшедших людей, озверевших, бормочущих в пустоту, недобро зыркающих. «Урою тебя нах**, урою, падла, если про*бешь! Через два дня, падла, чтобы все было, и мне пох**, где достанешь», — орет в телефон психопат в благообразном костюме.

В Киноцентре я не был 20 лет, с тех пор как разогнали Дом кино, теперь в зале стоят диваны с подушками и можно лежать за 700 рублей, смотрю Дюмона лежа, как купчиха. В ресторане «Дом 12» ливень выгоняет нас со двора. Все куда-то уезжают: Лукин надолго в Америку, Боря завтра в Локарно, остальные тоже в Москве случайно, здесь теперь никто не живет, только порой прилетают, как сентиментальные пчелы в разоренный улей. Наш добрый пасечник сдох.

Владимир Лукин, Борис Нелепо, Дмитрий Волчек. Москва, 2 августа 2016 г.

Владимир Лукин, Борис Нелепо, Дмитрий Волчек. Москва, 2 августа 2016 г.3 августа, Москва

Тверская и окрестности изнемогают от роскоши, улицы декорированы как на средиземноморском курорте; перетащили мишуру из Биаррица, с Сардинии или где они там любят отдыхать. Деньги сочатся прямо из сталинских стен, как кровь в замке Синей Бороды. Фестиваль «Московское варенье», в запертом киоске — банки с загадочными ингредиентами: перга и живица. Представляю Пергамский алтарь, который знающие люди считают троном Сатаны. 30 лет назад я приехал покорять Москву, и здесь случилось немало увлекательных событий: две революции, четыре любви, меня трижды пытались убить, отравили клофелином, заразили триппером и гепатитом Б; здесь я был то счастлив, то несчастлив. Но все равно это чужой город, как будто я был наложником хана, выкраден из родного аула, повзрослел и возмужал в чертогах, но так их и не полюбил. Теперь это безвозвратно город для других. Все исчезает, только бордель Night Flight вечен, всасывает русских красавиц и швыряет на поругание толстосумам. Здесь я провел немало распутных часов, наблюдая за наблюдателями.

В магазине «Москва» слишком много хороших книг (последний роман Берджесса, биография Пазолини, Акройд о Хичкоке, «Зга» Ремизова), но я не могу ничего выбрать. Наша «Зулейка» лежит на видном месте, на «кубе». В мессенджере возникает Света Рейтер, рассказываю ей сон о рейве и белом ресторане, она теперь работает в агентстве «Рейтер» («по крайней мере, никто не может обвинить меня в отсутствии остроумия»).

Деньги сочатся прямо из сталинских стен, как кровь в замке Синей Бороды.

С Костей Львовым идем на молодежную биеннале — сначала в ММСИ, потом в ГЦСИ и наконец на Трехгорную мануфактуру. Ерунда, но есть и смешные вещи: фарфоровые внутренности, которые покрывает сладострастным кремом женщина в лисьей шубе; фильм о весеннем ритуале — обнаженный китайчонок, увешанный пчеломатками, приманивает трудовых пчел, и они пеленают его, превращая в монстра; история кронштадтской секты шароверов (на голову нужно надевать светящийся шароскоп с зеркальной подкладкой, что-то вроде гайсиновского фликера).

Проходим мимо мемориала 1993 года: фотографии убитых, вырезки из древних газет — «Советская Россия», «Правда», «День». Американский репортер, новозеландский оператор, студенты, помогавшие раненым. 23 года назад я видел, как их убивали. Зачем все это было?

Перед «Баррикадной» бородач, знающий, что дело его безнадежно, собирает подписи для выдвижения опереточного монархиста Зубова в депутаты Госдумы.

La grande bouffe в армянском ресторане «Гаянэ»: пхали, сыроедческий борщ, кутабы. Вспоминаем катастрофу в Гоа, Костылеву, судьбу Ислама Каримова, закрытие Prime Russian Magazine и причастность его хозяев к финансированию Марин Ле Пен, рейтинг Трампа и, наконец, Шиша Брянского, который стал комическим крымнашистом, Юнной Мориц on acid.

Примерка шароскопа художницы Дарьи Правды, биеннале на Трехгорной мануфактуре

Примерка шароскопа художницы Дарьи Правды, биеннале на Трехгорной мануфактуре4 августа, Прага

Спал четыре часа, проснулся ох*евший, полупьяный, без сил, но умудрился встать, позавтракать, унимая дрожь, вызвать убер (вы за границей живете? И как там продукты — дороже? Я вот в прошлом году ездил в Сочи, так мне вообще в Москву возвращаться не хотелось), доехать до аэропорта и вечность дожидаться регистрации. Безнадежная очередь на жаре, рядом что-то истошно сверлят. Нарядная блондинка в белом костюме пропускает рейс и шипит по-английски с акцентом на увальня из «Аэрофлота», распихивая публику розовым чемоданом. Показалось, что рухну в этой очереди, сраженный инфарктом, но потом силы вернулись. Я еще жив, впереди повороты и развороты!

В самолете читаю «Школу мальчиков»: Анри Роде следит за тем, как 60-летний Жуандо соблазняет 20-летнего Робера Коке. Пример поразительной преданности, биограф как сводня и дуэнья. У меня такого нет и не будет, но история с A. — копия этой, и я уже уверен, что оказался внутри игры, где книга Жуандо предвосхищает мои приключения и мне отправлена новая версия Робера: возможно, просто так, а быть может, это кивок Жуандо за издание «Школы». Привет от старых штиблет.

Анри — Марселю о Робере: «Его обаяние настолько могущественно, что способно было бы производить катастрофические разрушения, не будь он столь чист душой. Сколько раз на улице или в кафе я замечал устремленные на него взгляды, в которых читалось желание, вожделение! На него смотрят не так, как на других. Он обладает даром вызывать к себе доверие, и кто знает, сколько обманов, измен, вероломств и прочего “донжуанства” было бы на его совести, если бы за столь невинным лицом, в глубине столь чистого сердца, таился дьявол? Но его мышление еще наивное, детское. Что ему чужие знаки внимания, если они не ваши? Он их просто не замечает».

Марсель Жуандо и Робер Коке, 1950 г.

Марсель Жуандо и Робер Коке, 1950 г.5 августа

«Такую притягательную силу Робера можно объяснить, я полагаю, только чудом: в нем есть что-то неземное, и в то же время он из плоти и крови; так не можешь поверить, что Рай находится на расстоянии вытянутой руки, — но вот он пред тобой, реальный и осязаемый».

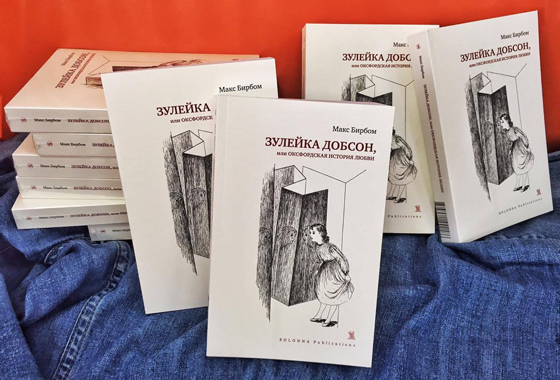

Успех «Зулейки Добсон», тираж продан за три недели, такого никогда не было. И вообще книг на складе все меньше. Пора запустить новых воинов в старые казармы. Букинист из Лейдена прислал смелые речи Реве в твердом переплете.

Скандал в метро: уродливый азиат в черных шароварах Adidas орет на старика, наскакивает на него, я не понимаю ни слова, кроме проклятия ty vole, летящего из дебильного рта.

6 августа

Спал 12 часов, три раза просыпался. Приснилось, что лежу в огромном ангаре и у меня украли два компьютера. Необходимо сфотографироваться для водительских прав, но не могу встать с постели, и снимок делают смеющиеся женщины, среди них Зина Драгомощенко и Аня Саранг, которых я перед сном лайкал в Фейсбуке.

Жуандо было почти 60, когда он встретил Робера Коке, двадцатилетнего солдата, и принялся растлевать его при помощи Анри Роде, ставшего летописцем их романа. У Ж. была заячья губа, но он был худощав, и я вполне могу представить, как поэт и воин (точнее — полковой кларнетист) притирались друг к другу. Сейчас такое невозможно, хотя я тоже погружен в любовь, как в маковое масло, которое купил на днях в веганском магазине. Тогда не было культа молодости, вырывшего окопы между поколениями, запихнувшего intergenerational sex в аквариум с кобрами. 72-летний Гете гулял мимо моего мариенбадского дома с 17-летней Ульрикой фон Леветцов. Жуандо был избранным, находился под особым покровительством, и мне кажется, что и я, пока издаю его книги, получаю поддержку от этих лучей, как прежде от сил, спрятанных в тетрадях Ходасевича.

Ночью скачиваю Гриндр и Телеграм. Ближайший каменный гость обитает в километре от меня.

Почти 30 лет назад гэбэшный дурак Юрий Андреев подписал волшебную бумажку для директрисы ЦГАЛИ, которая ошалела, увидев после академика Лихачева, копавшегося в скрытых в спецхране дневниках Кузмина, питерского мальчишку без регалий и даже без высшего образования. Еще до путча Андреев соскочил с поезда и взялся рекламировать уринотерапию и холотропное дыхание, а в начале нового века откинул копыта.

Дочитываю книгу про суд над Баснер. Эксперты случайно лгут и нарочно обманывают, но чем отличается подлинный рисунок Бориса Григорьева от поддельного? И зачем его отличать?

Ночью скачиваю Гриндр и Телеграм. Ближайший каменный гость обитает в километре от меня. На моей фотографии голова в сияющем шароскопе, for connoisseurs. Бессонница вынуждает учить наизусть Оцупа:

В белой даче над синим заливом

Душно спать от бесчисленных роз.

Очень ясно, с двойным перерывом

Вдалеке просвистел паровоз.

Там проходят пустыми полями,

Над которыми месяц зажжен,

Вереницы груженых дровами

И один санитарный вагон.

Слабо тянет карболкой и йодом.

— Умираю, спаси, пожалей!

Но цветы под лазоревым сводом

Охраняют уснувших людей.

Все слова на своих местах, только одно проваливается: «бесчисленных». Я бы заменил на «искусственных». Поплавский или Одарченко наверняка бы так и написали.

Роман Макса Бирбома «Зулейка Добсон»

Роман Макса Бирбома «Зулейка Добсон»7 августа, Пльзень

Толя дарит мне массивное серебряное кольцо, которое он выписал из Ситжеса, когда в прошлый раз в ресторане заметил, что мне такие нравятся, так что у нас теперь одинаковые, словно мы обручены. Обещаю в знак благодарности принести на его могилу венок из бессмертников.

Выставка в белокаменном филиале местного музея. Неисчерпаемость чешского модернизма, почти не тронутого Гитлером, но придушенного Готвальдом: однорукий мороженщик Милослава Холы, гигантская бурая шишка Туайен, неведомая мне Милада Марешева — портрет негритянки в белом. Непальский ресторан, рекомендованный TripAdvisor, страшен как смертный грех, но на главной площади с тремя золотыми журавлями-фонтанами сияет бистро с веганским меню.

Божественное провидение играет через Гриндр, в котором дружелюбные аборигены говорят «Ahoj», а один мужлан без экивоков предлагает снять шароскоп. Приятно быть гастролером в провинции, где оставленные Богом пауки поджидают новую муху. «Что ты любишь?» — «Všechno» — «Všechno? Já mám rád třeba divadlo, operu». Этот художник-график, только что вернувшийся в Пльзень и принимающий, по его словам, ванну, открывает мне тайну города, объявленного в прошлом году европейской столицей искусств. Здесь сохранились восемь квартир, отремонтированных Адольфом Лоосом, и шесть поспешно отреставрировали для зевак, поскольку другой культуры не нашлось. Лоос работал по заказам зажиточных еврейских молодоженов, дантистов и химиков, а гонорары проматывал на бонбоны для девочек, в 1928-м его судили за педофилию, что ничуть не повредило карьере и посмертной славе. Как удивились бы молодожены в 1928 году, если бы гость из будущего рассказал, что их выгонят из лоосовских квартир, отравят газом, свалят в канаву, через 70 лет поставят в их прихожей огромный портрет порочного дизайнера с жемчужной булавкой в галстуке и будут показывать любознательным китайцам все, что не сп**дили сперва немцы, а потом русские: медные абажуры, сейф, спрятанный в подоконнике, потайной ход в стенном шкафу, скромный узор, который оставил на кухонном ящике автор эссе «Орнамент и преступление».

Здесь выпускают красивые кружки с надписью Loos, покупаю желтую и аквамариновую.

В Пльзене было 2600 евреев, уцелели 200. В огромной и пустой синагоге — фотовыставка о Великой депрессии. В штукатурке на балконе следы пуль. Я забыл зарядку и, выйдя из синагоги, вновь оказываюсь на Алтае без связи со всемирным Гриндром и Тиндром.

Бедные американцы 30-х тащатся со своими тележками по пыльным проселкам Алабамы, но у нас с Т. не только великой, но даже малой депрессии нет, пьем розовое вино на бульваре, а потом расходимся по своим поездам, он спешит в Мариенбад на званый ужин, я возвращаюсь в Прагу и на вокзале вижу два плаката: на одном — свастика, на другом — женщина с небритой подмышкой.

Портрет Адольфа Лооса в его музее, Пльзень

Портрет Адольфа Лооса в его музее, Пльзень8 августа

Парень с голубыми глазами и давними шрамами на шее странно раскачивается, подходит ко мне и спрашивает, где тут ходят автобусы. Не сразу понимаю, чего он хочет, но потом соображаю, что нужен автобусный вокзал Флоренц. В руках у него бумажка с расписанием. Он не пьян, но изрядно не в себе — видимо, после страшной катастрофы (chainsaw massacre). Бредет за мной как слепец, нас разделяют люди, час пик, но он смотрит мне в затылок, показываю ему, в какой поезд сесть, его трясет, нейролептики или что-то, и я понимаю, что автобус он никогда не найдет, но не выходить же вслед за ним, вдруг пырнет ножом или столкнет под машину.

«В вашей жизни, в вашем творчестве всегда ощущалось присутствие некоего невидимого божества — именно его вы искали, и Робер стал итогом этого долгого поиска, тем, чье появление все вам предвещало».

Все письма Робера Коке фальшивые, их написал секретарь-дуэнья Анри, подстроивший встречу поэта с солдатом. А. тусуется в Вене и тоже мне не пишет.

Возле нашего дома после десятилетней возни затеяли реставрацию поместья, в котором я хотел бы поселиться. Ничего не построили, но первым делом разворотили ворота и снесли хлев. «Швы расползутся, рухнет дом».

Красное, желтое и зеленое

Красное, желтое и зеленое9 августа

Умер Юлий Давыдов, несчастный человек поэтического склада, еще из ЖЖ. Писал мне о своей болезни: «Началось с панических атак и перешло в агорафобию. Еле дохожу до соседнего магазина, чем дальше, тем все хуже, и я погружаюсь во мрак и медитирую над тьмой». «Я та девочка с корзинкой, у которой Вы спросили: что ты несешь там, в плетеной своей корзинке?» Есть люди, которых жизнь бьет каждый день. Бьет, бьет, а потом и разобьет, как вазу (vasa iniquitatis). Я ему посоветовал уехать в Израиль, он объяснил, что не может выйти из дома, искал помощи у какой-то баронессы, но все-таки уехал и ходил по психиатрам в Хайфе, влюбляясь в пациенток. Как и все безумцы, слишком интересовался женщинами, которые не интересовались им. (Синдром Мирослава Тихого.)

З. рассказывает мне о деле Баснер, чеченский иконокласт М. — о тайнах политических убийств. Но я думаю сперва о Жуандо и Робере, а потом обнаруживаю, что в Париже в Maison Rouge идет выставка Евгения Габричевского. Что мне мешает ее посмотреть?

«Пребывая в темноте зрительного зала, я жду лишь того момента, когда вы появитесь на залитой светом сцене, и от захватывающего спектакля вашей любви мое сердце трепещет от самого чистого, самого бескорыстного восторга, который мне доводилось испытывать в своей жизни. Когда я понимаю, что вас больше ничто не разделяет, я, задыхаясь, падаю вместе с вами в бездну наслаждений. Все те, кто предшествовал Роберу в вашей жизни, представляются мне его свитой, распахивающей огненный занавес, за которым я вижу ваши преображенные, сияющие тела и лица, словно присутствую на коронации, в апофеозе торжества месье Годо».

Моя связь с М.Ж. все прочнее, я тоже месье Годо.

Выставка Евгения Габричевского в Париже

Выставка Евгения Габричевского в Париже10 августа

В восемь утра Тузика усыпили, чтобы сделать пункцию простаты, кардиограмму и эхограмму сердца. На экране ничего непонятно, серые тени бродят как в сауне, но рассудительный доктор увидел что нужно. Простата увеличена, но похоже, что это не рак, потому что метастазы не обнаруживаются. Несчастный Тузик с бритой лапой стойко переносит процедуру. Ждем, пока его выведут из наркоза, в огромном мертвом торговом центре Ходов, рядом с офисным комплексом, куда мне предстоит вечером идти к врачу уже по своим проблемам. Мой врач выписывает gargle с поразительным вкусом богатства, и я отправляюсь в грузинский ресторан с А., а потом в видоизменившийся «Лувр»: несколько лет назад, когда царствовал футбольный красавчик Бронислав (где он ныне?), здесь пили жасминовый чай японские туристы, французские старушки и провинциальные матроны с дочерями на выданье, теперь же белые скатерти исчезли, нахальные панки бегают вокруг бильярдных столов, и табак мешают с травой.

Могутин прилетел в Прагу и монтирует свою выставку, не видел его три года. Новые знакомства: фотограф Сикс и его бойфренд, похожий на Брайона Гайсина шотландец Дерек, он штамповал футболки для Вивьен Вествуд, в 52 года вышел на пенсию и теперь мастерит их во Вроцлаве для японских дизайнеров. Mastermind Japan! В юности он был необычайно красив (2 QT 2B STR8, как было написано на моей майке в 1992 году) и, ошалев от фильма «Себастьян», подружился с Джарменом. Мемуары о 90-х, клуб «Ривьера», «помнишь парня с длинными волосами», Прага больше не та, хотя и сейчас неплохо. «Ривьера» была как раз под «Лувром», мы сидим над кладбищем продажной любви. Он водил по предосудительным клубам своего племянника, но финал рассказа тонет в дыму. Ночь с А. в «Эскейпе», где для гостей прайда устраивают вульгарные шоу даже в будние дни. Я тащу его смотреть на парней, ему не нравится, но он не уходит. Я вполне счастлив, и потоки баккарди смывают могильную плиту с моих плеч. Не знаю, как описать все, что происходит, потому что где-то есть Элиза, которую невозможно отвергнуть.

«Нас связывает тайна, которая принадлежит только нам. Стоя в одиночестве у окна, я с наслаждением и печалью вспоминаю тот вечер; сколь же великая честь для меня — взрастить лилию между ним и месье Годо! Небо может свернуться, как свиток, а Земля — погрузиться во тьму, но этот цветок, столь же прозрачный и словно светящийся изнутри, как плоть нашего страждущего ангела, — ничто и никогда не сможет осквернить».

Ярослав Могутин в Праге

Ярослав Могутин в Праге11 августа

Давно не напивался до такой степени, когда с утра чувствуешь, что тебя вымыли изнутри веселые уборщицы, как огромный аквариум, в котором испарились рыбы. Легкость и обостренное восприятие света. Самая простая аквилегия, цветущая в тени серой стены, пленяет меня так, что я останавливаюсь и начинаю ее фотографировать. Думал, что не смогу шевелиться, но две красные таблетки возвращают меня к жизни.

Открытие выставки Могутина на катере, пришпиленном у Стефанкова моста. Восемь Lost Boys висят под бастионом, где когда-то громоздился Сталин. Я начинаю пить сливовицу, одну двойную за другой, а потом курю траву. Мальчик с зелеными волосами, приехавший из Москвы к А., оказывается рядом. Шумит оркестр. Вновь Дерек и Сикс, какие-то глупые девки.

Трава и сливовица сносят мне крышу так, что я почти не могу идти. Но Могутина пригласили на ужин владельцы галереи, комическая левацкая пара, и мы идем с ними. Тихий за*банный муж с коляской и невыносимо говорливая тетка, которая всю дорогу, пока мой мозг атакуют инопланетяне, сама с собой спорит о том, может ли свободный художник брать деньги у государства и на каких условиях. Все сводится к тому, что может, если его искусство направлено на подрыв устоев. Я настолько обдолбан, что могу говорить только «yes», «wow» и «really?», но она произносит свой монолог — очевидно, не в первый раз — столь пылко, что мое мнение ей не важно. Трава растягивает время, мы идем по закоулкам несколько столетий. Невпопад спрашиваю спутницу, из Лондона ли она, и выясняется, что она чешка из Праги. После этого идиотского вопроса теряет ко мне интерес. Приходим в страннейшее место: абсолютно пустой ресторан, только что отремонтированный в весьма шикарном духе, огромный дубовый стол человек на 20, все это называется home kitchen, еда уже приготовлена и лежит на тарелках, нужно выбирать, и я тыкаю дрожащим пальцем в полумертвый киш. В голове помутилось так, что не могу войти в туалет, дверь открывается внутрь, а я ее дергаю наружу. Пытаюсь зайти в женский, но там то же самое. Помогает повар, которого я выдергиваю из кухни. Приходит Дима с травой, и я затеваю разговор о его сексуальной жизни, не разбирая ответов. Отовсюду сочится похоть.

Давно не напивался до такой степени, когда с утра чувствуешь, что тебя вымыли изнутри веселые уборщицы, как огромный аквариум, в котором испарились рыбы.

Перемещаемся в клуб, где должна начаться бразильская вечеринка, полупустой зал с красным паласом и фиолетовой подсветкой, похожий на дом культуры железнодорожников, у бара топчутся расфранченные трупы, убегаем в ужасе и оказываемся в битком набитом «Термиксе». Мне хватает ума не танцевать, ноги не держат, сажусь в углу на танцполе и пью сливовицу с редбулом, одну за другой, иногда мешая с ромом. А. и зеленоволосый мальчик, уже раздевавшийся по дороге в клуб и скакавший по улице без рубашки, выскакивают на танцпол полуголые, обольщая пассажиров, потом появляются снова, в рубашках, но без штанов, и наконец снимают трусы и натягивают их поверх джинсов. В таком виде отправляемся в «Temple/Пиноккио», нас пытается не пустить грузный менеджер, потому что в нашей компании девушка-искусствовед, но Могутин твердит: «We are from the gay pride» — и устраняет препону. Уже ночь, и бл*дей давно разобрали. Зеленоволосый юноша учился в Швейцарии. «Расскажи мне все свои тайны, то, что ты никогда никому не рассказывал», — требую я, и он рассказывает. Гигантское облако тьмы клокочет вокруг меня до четырех ночи.

В клубе Temple

В клубе Temple12 августа

«Уважаемое издательство Колонна! Я, преподаватель Технического университета г. Ижевска, Россия, хотела бы издать мой сборник:

“Застольное ассорти”, настольная книга для тамады,

поздравления к праздникам в стихах, игры, авторские и застольные песни. Содержание: с Новым годом; c 23 февраля; с 8 марта; с днем рождения; на даче; авторские песни; застольные песни (60 стр. печ. листа А4)».

Я швыряю Жуандо в клетки зоосада, как пастор Дау в Такате.

Красные таблетки извлекают меня из царства мертвых. Таксист, похожий на Кокто, привозит кольцо, которое я обронил вчера перед бразильской вечеринкой. На оборотной стороне бумажки с его телефоном — математические формулы, это Перельман, подрабатывающий извозом. Надо работать, надо перевести расистский рассказ Боулза, отредактировать алтайский дневник, но мы идем в чешский ресторан, на удивление хороший, и я, сам себе удивляясь, пью светлое пиво. С компанией 19-летних, вновь обкурившихся и оттого слишком медленных, танцующих на улице, шагаем черт знает куда. Вчера в Одессе Адольфыч ударил ножом охранника на лекции Павленского, а второй охранник, увидев это, умер от инфаркта. Путин снял Иванова, и что-то опять готовится с Украиной.

Из-за августа и парада (обдолбанный англичанин кружится в белых кружевных колготках возле ресторана Bohême Bourgeoise) Прага становится городом красной ночи. В NOD нет места, над баром висит гигантская берцовая кость, в Chapeau битком, Chez Marcel закрыт на август. Садимся в неприглядной пивной, зеленоволосый мальчик, ставший апостолом Могутина, смотрит в его инстаграм влюбленно. Время идет слишком быстро. Думаю о том, что А. — персонаж «Теоремы», изобретенный для меня Жуандо. Завтра все идут на прайд, а я в 9 утра лечу на рейв в Дюссельдорф. Молодежь раскладывает гаджеты, наши инстаграмы достовернее нас самих.

Владелец замка Нёрвених, музей Арно Брекера

Владелец замка Нёрвених, музей Арно Брекера13 августа, Дюссельдорф—Бохум

Самолет не может взлететь 40 минут, экономные люди идут и идут на свои места. В Дюссельдорфе выхожу на полустанке со стикерами refugees welcome, bring your families.

Карл Шмидт-Ротлуф охренел бы, если бы увидел в Кунстхалле работы художников, получивших его стипендию. Вигвам, в котором запойные голоса рассказывают о поглощении аяуаски, тело со вспоротым животом, теплеющее от прикосновения руки (термокраска, как на моей куртке Stone Island), покосившийся фургон, из которого торчит защемленный тигриный хвост, и единственная комната, которая мне нравится: конус света постепенно исчезает, а усталый голос повторяет: «Nothing, nothing, nothing». Покупаю альбом рисунков Сильвии Плат. Долго ищем испанский ресторан, где божественно запекают pimientos de padron.

Нёрвених под Кельном, частный музей Арно Брекера. Владелец, старик в тройке, принимает нас за французов, но, услышав тусклую правду, не огорчается: «Брекер очень любил “Рабочего и колхозницу”, а Сталин хотел пригласить его в Москву».

В России лучшее образование, учат настоящему реалистическому искусству, а у нас искусства больше нет, только абстракционизм.

«Я был корреспондентом “Ассошиэйтед пресс”, а все медиа в Америке в руках евреев. Это не принято говорить, но это так. И вот эти евреи мне велели сходить к Брекеру. Он тогда работал в Париже, в маленькой студии. Ну, они ожидали, что я напишу, какой он нацист, но я увидел великого человека и решил ему помочь. Мать мне сказала: “Давай отдадим ему наш замок”. Он приезжал сюда, работал. Когда ему исполнилось 90 лет, тут был прием на 1000 персон, были гости из разных стран, из Японии, и русская женщина играла на фортепьяно. Сюда часто приезжают политики, тогда мы все закрываем и не зовем журналистов, потому что они все равно напишут, что Брекер нацист. Вот барельеф, который он сделал в память о погибшем немецком солдате, это гипс, его трогал Гитлер, и вы тоже можете потрогать. Вот бюст Вагнера, а вот — Эрнста Юнгера. Во время Веймарской республики Юнгер выступил за немецкий народ. Ведь это правда, что все было в руках евреев. Вот посмотрите, этот барельеф тоже видел Гитлер. Моя семья была депортирована из Судет. Нашу ферму захватили русские войска. Они убили нашу корову, но им нравились дети, и они угостили нас ее мясом. А вот сирийские беженцы, вы представляете — им заказывают специальную халяльную еду из ресторанов. Они живут на военных базах, ведь немецкая армия совершенно уничтожена, и солдаты моют за ними туалеты, эти дикари не умеют пользоваться туалетной бумагой. Но об этом в газетах не пишут, а пишут только о том, что немцы убивали евреев, у нас тут целая индустрия Холокоста, и все наши партии ужасные, и социал-демократы, и ХДС, и зеленые, настоящих политиков уже не осталось, другое дело Путин, он сумел собрать страну и не пускает никаких беженцев. И Чехия тоже никого не пускает, правильно, не пускайте. Вы знаете, что памятник советским воинам на Бранденбургских воротах сделан из расплавленных статуй Брекера, которые стояли в Рейхсканцелярии? В России лучшее образование, учат настоящему реалистическому искусству, а у нас искусства больше нет, только абстракционизм. Вот этот альбом Арно Брекера стоит 1200 евро, в магазинах его, конечно, продавать не решатся, а вот альбом за 80 евро, а вот за 50…» Но я покупаю маленький, за 18, изданный американскими фашистами, The Divine Beauty in Art, с блюрбом от Мисимы. Отдельный зал посвящен Дали, флаконы, литографии, на окне наклеены белые буквы Jean Cocteau, словно поздравление с Рождеством.

Открытие Рурской триеннале в Бохуме: гигантский анус третий год стоит перед Jahrhunderthalle, рядом совокупляются два красных робота, людей с пивом отделяет невидимая стена от людей с маленькими зрачками. В веганском киоске строгают соевые бургеры. На моей руке появляется печать, как в алтайском сне. Oneohtrix Point Never сменяет певица Пичес в костюме золотой п**ды, ее голова торчит вопящим клитором, внизу крутится бородатый танцовщик-транс в таком же наряде, только красном. «Two balls and one cock, one cock and two balls», — орет 47-летняя Пичес, прыгает в толпу и карабкается в никуда, наступая на плечи публике. В полночь начинают петь Moderat, желудок толпы затягивает меня внутрь, белое вино опрокидывается, Гриндр раскаляется, hell is above.

После рейва

После рейва14 августа, Бохум

Просыпаюсь полумертвый в семь утра, глотаю красные таблетки и иду гулять по окрестностям Ярхундертхалле, где ночью бушевал рейв. Теперь тут бродят шахтеры-пенсионеры с собаками. В 11 утра в том же зале, теперь прибранном, начинается опера Глюка. Альцеста узнает, что ее муж, царь Адмет, смертельно болен, и обращается к оракулу Аполлона. На сцене горы белых пластиковых стульев, которые расшвыривает Аполлон, а в роковой момент под потолком разверзается контейнер, и следующий отряд стульев обрушивается на пол, заглушая музыку. Все это смехотворно (вспоминаю, как Кастеллуччи ставил Глюка в Вене).

Могутин присылает фотографии А. и зеленоволосого юноши: в хоккейной форме, английских военных подштанниках, полуголых, на паркетном полу Саймона Сикса (Everything was innocent and romantic).

Перемещаемся в Эссен, мне так плохо, что после обеда я ползу спать в отель Petul, вспоминая фильм «Petulia». Вечером в бывших шахтерских душевых Ричард Сигал ставит балет про Чистилище: к робкой зрительнице, сидящей рядом со мной в первом ряду, подкатывают белый стол, предлагают синий коктейль с павлиньим пером, потом еще шесть блюд, в том числе нечто that smells like shit, и перед десертом — кокаин с банкой редбула. На полу извивается балетный негр-великан, потом переползает на стол и танцует, пятная скатерть. На стене возникает портрет юной Сьюзен Зонтаг, а метрдотель с французским акцентом цитирует Делеза про тело без органов. Танцоры раздеваются и вступают под шахтерский душ, в стене открывается квадратная дыра, и в нее засасывают занавес, время Чистилища завершается. Прошлогодний Ад я пропустил, летом 2017-го будет Рай, кто запретил нам до него дожить?

Тетраэдр в Ботропе

Тетраэдр в Ботропе15 августа, Эссен—Ботроп

Просыпаюсь в шесть, тело без органов трепещет от вчерашнего беспорядка. В 8:30 приезжают братья Боченковы, отправляемся на террикон Ханиль, столь дорогой моему сердцу. На дороге шлагбаум, и мы поднимаемся по крестному пути, станции изрядно испачканы, их обновляют трудящиеся. Там, где Иисус упал в третий раз, полный раздор, табличка отломана, все замазано белой краской. Наверху, среди разноцветных тотемных столбов Ибарролы, все так же грандиозно, как в прошлом году, когда я приезжал сюда на белом велосипеде, и я думаю, что здесь стоило бы развеять мой прах. Приходят результаты анализов — ничего не обнаружено. Павленский вручает премию Гавела Чичваркину на Вацлавской площади. Куда-то все это не туда ведет, хотя и смешно. У Боченкова-младшего взгляд Хельмута Бергера. Добираемся до Тетраэдра, но я не в состоянии на него лезть: когда я поднялся по крутой тропинке к террикону, в сердце случилась такая буря, что я стал похож на Тузика, задыхавшегося перед операцией. Не курю первые полдня, и только когда приходит месседж от А. (он едет в Дрезден), закуриваю. Но перед этим ноги сами ведут меня в японский ресторан, где сидят одни японцы; почему их так много в Дюссельдорфе? Бизнес-ланч — красная икра с рисом! И я безропотно ем свиной мисо-суп, представляя, как возмутилась бы Любава Малышева, если бы увидела. Единственный открытый музей — NRW c футуристической боснийской белибердой и смешной выставкой Олафа Бройнинга, который почти 10 лет снимал фильм о том, как он с крошечными зрачками перемещается по миру и всех подъ*бывает. Жизнь беспечных людей Нью-Йорка, в которую я уже никогда не проберусь.

А. говорит: «Моя душа».

Долго выбираю рубашку, ничего подходящего нет, и наконец нахожу грандиозную, цвета вечернего моря, и еду в ней на концерт в турецкий Альтенэссен. С моим хитрым железнодорожным билетом трудно выбрать поезд и есть риск опоздать, но я уверен, что нахожусь в сильном поле поддержки свыше, пропускаю экспресс, рекомендованный дойчебаном, покупаю суши и сажусь на RER, не указанный на гугл-маршрутах, но он привозит меня в Альтенэссен за полчаса до концерта, так что еще успеваю сесть на террасе закрытого ресторана Malakoff со своим японским пакетом. В машинном зале цеха «Карл» на этот раз нет ни стульев, ни света, только четыре луча из-под потолка, приходится пробираться на ощупь, пока не привыкают глаза. Дуэт Empty Set играет железный нойз, звуки из кузницы Гефеста, вполне подходящие для машиненхауса и тьмы с красными молниями, но я слишком трезв для такой музыки. К тому же продолжается она 40 минут вместо обещанного часа, дуэт отползает в темный угол, стоит там и не выходит на поклоны, публика раздосадована. По дороге на вокзал фотографирую плакат, поздравляющий Фиделя с 90-летием.

Юбилей Кастро в Эссене

Юбилей Кастро в Эссене16 августа, Прага

Летим на восток, навстречу поднимается солнце. Адская задача — проснуться в пять утра, разбудить портье, сесть на правильный поезд, но все проходит идеально, и я не опоздал на самолет.

Приходит книжечка Жуандо про кошку, изданная в Льеже в 1942 году. Наверняка ее видел Юнгер. На фронтисписе Мари Лорансен нарисовала Ж. без заячьей губы. Думаю об А.

«Я уже не знаю, стоит ли превозносить ваше любовное безумие или посоветовать вам проявлять больше строгости, больше сдержанности. Порой, когда начинает шататься постамент, на который я вознес вас обоих, когда его со всех сторон охватывают поднимающиеся из преисподней языки пламени, я спрашиваю себя, испытываете ли вы в такие моменты ужас или наслаждение. Вам нравится, когда он причиняет вам боль, поскольку вы уверены, что при желании сможете воздать ему сторицею».

Любопытство превращается в интерес, интерес в привязанность, привязанность в любовь, любовь в страсть, страсть в комедию, комедия в инфаркт. И вот голого старика-президента, сдохшего в мансарде проститутки, хихикая, выволакивают полицейские.

«Мино и я», книга о кошке Марселя Жуандо, выпущенная в Льеже в 1942 году. Рисунок Мари Лорансен

«Мино и я», книга о кошке Марселя Жуандо, выпущенная в Льеже в 1942 году. Рисунок Мари Лорансен17 августа

Во всем этом есть какой-то план, и я его почти понимаю: история Марселя и Робера повторяется, это спектакль, придуманный для меня ради этой книги, которая пряталась больше 60 лет. Есть и претенденты на роль Элизы и даже на самую сложную роль Анри. Через четыре дня каникулы А. заканчиваются, а у меня уже не закончатся никогда.

«Только оканчивая жизнь, видишь, что вся твоя жизнь была поучением, в котором ты был невнимательным учеником. Так я стою перед своим невыученным уроком. Учитель вышел. “Собирай книги и уходи”. И рад был бы, чтобы кто-нибудь “наказал”, “оставил без обеда”. Но никто не накажет. Ты — вообще никому не нужен. Завтра будет “урок”. Но для другого. И другие будут заниматься. Тобой никогда более не займутся» (ворую у Т.И. цитату Розанова).

Он сказал: «Посмотри, какие у меня соски, они изогнуты внутрь, но иногда встают. В детстве я был драчуном». И задрал рубашку.

Я втянут в комедию, разыгранную исполинской силой. Игроки, которые водили меня все эти годы, собрались, чтобы разыграть эту партию, замысловатую и смешную. Что напишет Анри? Расстанется ли Марсель с Робером? Нужно ехать в Берлин, где назначен последний акт.

Я объяснял ему, как работает этот механизм, на примере, понятном только русским: «Бог — это пранкер Вован, и вот теперь он звонит тебе, снимай трубку».

Тотемные столбы Агустина Ибарролы в Ботропе, террикон Ханиль

Тотемные столбы Агустина Ибарролы в Ботропе, террикон Ханиль18 августа

«Вчерашний вечер был апофеозом вашей любви. Ни единой недостающей детали! В зеркалах отражались тысячи Марселей и столько же Роберов. Можно сказать, что там, где вы появляетесь вместе, любое уродство исчезает, все сияет красотой, все излучает жизненную силу, все дышит благородным воодушевлением. Затем, когда мы остаемся одни после вашего ухода, я не узнаю своего Робера — он ничуть не напоминает прежнего. Меня охватывает неистовое желание преклонить колени перед божеством, которое ваша любовь из него сотворила».

Художница Дарья Правда, изобретательница шароскопа, рассказывает о своих перевоплощениях в пророчицу Агафью. Она живет в Кронштадте и поклоняется природе.

Концерт Whiskey Moon Face на заброшенном железнодорожном вокзале Жижков. За год здесь снесли одну платформу, и теперь шезлонги стоят на шпалах, тут же танцплощадка. Поет не моя любимая хриплоголосая солистка, а деревянный старик. Любители танцуют как в Алупке. Совиньон быстро заканчивается, уступая место шардоне, прародителю мигреней.

Письмо Анри от имени Робера: «Я шел по улице под проливным дождем, размышляя, как это странно — быть капралом и любовником месье Годо. Удивительный жребий — но я его принял, хотя ничего подобного никогда не желал и наверняка не заслуживал».

Несмотря на такое соблазнительное соседство, на героин я не подсел, но бухали мы по-черному.

19 августа

Три красные таблетки. 25 лет назад я снимал на «Коломенской» большую квартиру, которую сдавала за 70 дойчмарок еврейская семья, сбежавшая в Германию и обитавшая в фургончике под Берлином. Помимо меня в квартире жили: красавчик Виталик П., его бойфренд Саша М. и сотрудник корпункта газеты Times Саша Д., варивший по утрам маковую соломку. Вместо завтрака он ширялся пузырящейся в алюминиевой ложке смесью, надевал костюм и отправлялся в офис. Несмотря на такое соблазнительное соседство, на героин я не подсел, но бухали мы по-черному. Весь 1991 год мы пили советское шампанское и венгерский ликер «Уникум» из Кечкемета, потому что у бутлегера Шуры, жившего этажом выше, ничего иного не было. Главным нашим собутыльником был Андрей Бабицкий: прежде мы жили вместе (не подумайте дурного) в Ясеневе, но разъехались из-за бытовых разногласий. Часто бывал на «Коломенской» Марк Дейч, приводил своих брюнеток. Именно Дейч, разбудив меня 19 августа, сообщил о свержении Горбачева. Через несколько дней, когда «Останкино» стали чистить от коммунистов, Дейча пригласили вести программу «Время», но продержался он в этой роли недолго, взял кредит у Гусинского и открыл издательство «Дейч», выпускавшее «Сказки 1001 ночи» в переплете из шкуры африканской антилопы, инкрустированной сапфирами. В 1997 году Виталика убил пуэрториканский хастлер в Сан-Франциско, до сих пор помню имя убийцы — Джош Пакетт. В 2012-м Марк Дейч утонул в Индонезии. В том же году Саша Д. вышел из тюрьмы и вскоре умер от передоза. Саша М. недавно уехал в Нью-Йорк и, судя по его фейсбуку, счастлив. Андрей Бабицкий стал патриотом ДНР, подружился с Прилепиным и поселился в Донецке. Из членов ГКЧП в живых тоже остались трое: Язов, Тизяков и Бакланов. Так что пока паритет.

(К. читает статью об убийстве Виталика и за 20 минут находит инстаграм душегуба. Он вышел в 2008 году, живет в Калифорнии, отлично выглядит, держит тату-салон).

С Виталием П. Москва, 19 августа 1991 года, фотография Виктории Ивлевой

С Виталием П. Москва, 19 августа 1991 года, фотография Виктории Ивлевой20 августа

Хочу пойти с ним на выставку Dada Africa, которую я пропустил в Цюрихе, и на воскресную службу в Kater Blau (бывший Bar25 на Шпрее, где молодые люди принимали столько галлюциногенов, что не могли выползти из своих конур, когда через пять лет явились судебные приставы), но он отвечает не так, как мне бы хотелось. Как будто мой выход запрограммирован только в первом акте.

На автобусном вокзале предлагают кокаин, давно такого не было, значит, вокруг меня снова возникло электрическое поле. Встречаю Могутина, приехавшего из Берлина, он тоже одержим А., едем к Саймону с Дереком, и там разговор о нем. Наша Теорема. «Он мог бы стать моделью в Нью-Йорке, но там его разорвут птеродактили». Но незнакомец уезжает, он не может никого выбрать. Могутин снова пишет стихи. Мы превращаемся в служанку, которая поднялась в небеса. Дерек готовит замечательный ужин без тени мяса, но выясняется, что два часа назад он узнал ужасную новость: сына его племянницы, стоявшего на пирсе в Шотландии, подняла и смыла волна. Племянница бросилась в воду и тоже погибла. Еще трое пострадали, лежат в больницах. У нее была страсть выкладывать на Фейсбуке сообщения о катастрофах, внезапных смертях в Абердине, особенно детских, с подписями RIP. Милый Дерек сокрушен, он был дублером Дэвида Боуи на съемках фильма «Голод». Фотографии А. и зеленоволосого мальчика — грандиозная серия, он звезда. У него сросшиеся пальцы на ноге, знак избранности, метка, как мое пятно или лоб Горбачева. Рассказываю, как мы встретились в «Будуаре», первый акт, первая сцена «Школы мальчиков». Oh, my kitten, I am smitten. Слава собирает птичьи перья и говорит, что в Берлине слишком мало птиц. У него пакет с перьями, в основном голубиными, есть и одно раскрашенное, желтое, он раскладывал их дикарским ожерельем на груди мальчиков для фотосессии. Альбом Саймона: Лондон 70-х, Дерек Джармен, Adam and the Ants, Siouxsie Sioux. Мы стали жертвами дьявольского наваждения. Убер везет меня домой в час ночи, я выпил только два бокала вина и ничего не курил, красные таблетки не нужны.

Ярослав Могутин на вернисаже выставки Lost Boys

Ярослав Могутин на вернисаже выставки Lost Boys21 августа, Берлин

В «Школе мальчиков» нет ни одного письма Жуандо (всегда отсутствующего, подобно Арлезианке, божества), но Анри Роде их сохранил и оставил своему другу Дидье Мансю. Через два года после смерти Роде, в 2006-м, Мансю публикует их в книге «Пурпурная плащаница». В 2012 году папарацци Жан-Клод Элфасси обвиняет Мансю, сотрудника министерства сельского хозяйства, в том, что тот превратил 25-летнего тунисца М. в сексуального раба, заставил подписать дичайший контракт, лишающий его любых прав. Еще недавно текст этого контракта висел в блоге Элфасси, теперь исчез. Не помню, что там было: кажется, у М. отобрали одежду, он должен был всегда ходить нагишом.

Дождь смывает наши следы в Праге, но в Берлине сияет солнце. Трудящиеся румыны и украинцы печально шушукаются в автобусе. Внезапное письмо от N.G., фотография моего ремня на белых брюках и подпись «Я люблю тебя, очень…», это тоже ведьминский знак, как заячья губа Жуандо, сросшиеся пальцы А., пятно на моем предплечье.

Русская старушка спрашивает, как купить билет на метро, einzelfahrschein за 2,70, и, выполнив ее просьбу, замечаю, какая у меня тахикардия. В вагоне прижимаю руку к сердцу, но, чтобы не смотрелось патетично, делаю вид, что оттираю несуществующее пятно. Или оно и вправду есть? Белая полоска, как будто на моей рубашке нюхали порошок. От юноши в скинни-джинсах пахнет сандаловым деревом. Оказываюсь на Уландштрассе, возле ресторана «Зеленая лампа», где, как заведено, проходит русский бранч, ищу грибной суп, его, вопреки сезону, не сварили; но у меня уже нет сил уходить, беру минестроне и слушаю песню Юрия Лозы «Плот».

The Feuerle Collection: в перестроенном нацистском бункере выставка коллекционера с невероятным именем Дезире Фойерле (я решил, что это женщина, но это мужчина за 50, живущий в Таиланде). Записался на экскурсию заранее, других желающих нет, так что кроткая китаянка ведет в преисподнюю меня одного. Понятно, почему Дезире выбрал именно такой подвал: это БДСМ-донжон с подсвеченной цепью при входе, темным чистилищем, в котором нужно застыть на три минуты, слушая несколько нот Джона Кейджа, и огромным залом, где изваяния будд, украденные из Ангкора, соседствуют с разнузданными фотографиями Нобуёси Араки (подвешенная к потолку школьница, окольцованная п**да etc.) и гонгом-улиткой Аниша Капура. У некоторых божеств вид тоже такой, словно их били, и мне нравится бледная статуя с синяком на левом веке, хочу поцеловать или лизнуть этот синяк. Китаянка предлагает медитировать в темном саду пыток, и я прошу будд, переходя от одной любезной статуи к другой, избавить меня от наваждения.

Но оно не исчезает. Не исчезает совсем, но становится не таким нестерпимым. Боги пока еще помогают мне.

Подъемник в бункере Дезире Фойерле

Подъемник в бункере Дезире ФойерлеЦитаты из книги Марселя Жуандо «Школа мальчиков» даны в переводе Татьяны Источниковой. Книга готовится к печати в издательстве Kolonna Publications.