Что такое современный фотограф?

Беседа философа Михаила Куртова и художника Егора Рогалева о фотографии в эпоху Инстаграма и машинного поиска изображений

Егор Рогалев. «Синхронистичность» (2011–2016)

Егор Рогалев. «Синхронистичность» (2011–2016)Все мы сегодня фотографы, но с массовым распространением цифровой фотографии ее теория не поспевает за ее практикой. Новую теорию фотографии ищут в своем диалоге философ Михаил Куртов и художник Егор Рогалев.

Егор Рогалев: Сегодня мы сталкиваемся с постоянными трудностями в фотографическом описании постсоветской реальности, да и реальности в целом. Сложилась ситуация, в которой медиум и технологии в своем развитии и распространении значительно обгоняют возможности собственного осознанного и неманипулятивного применения.

Подобное развитие событий во многом было предугадано — как на теоретическом уровне, так и в работах художников. Здесь интересен пример Вольфганга Тильманса, который своим методом фактически предвосхитил, а возможно, и частично предопределил развитие фотографического медиума. Его изображения как будто созданы для циркуляции на интернет-платформах, но сами платформы в тот момент еще не появились или только зарождались.

Важная особенность современной фотографии — то, что она сегодня изолирована в отдельную медиум-специфичную область с собственным рынком, кураторами, выставками и конкурсами. И эта область одновременно и вписывается, и не вписывается в глобальный контекст современного искусства. Человеку, мало знакомому со средой, может показаться, что фотографическая сцена функционирует по очень странным схемам: фотоконкурсы (часто с платным участием), ритуализированные и тоже чаще всего платные практики портфолио-ревю и т.д. Есть целый ряд экономических и исторических причин, по которым произошло это выделение и замыкание современной фотографии на самой себе. В первую очередь, над ней сильно тяготеет практическое использование в сфере журналистики, рекламы и фэшн-индустрии, которое не может не сказываться на контенте и его осмыслении.

Вторая причина заключается в том, что границы и тренды современной фотографии формируются извне с оглядкой на уже существующий глобальный и не привязанный к конкретному медиуму художественный опыт. Или же, что тоже довольно часто случается, определяются неполным знанием этого опыта. А находиться в поле актуального искусства можно, только участвуя в его формировании, то есть самостоятельно переопределяя и раздвигая его смысловые границы.

Поворот к нейтральному взгляду был обусловлен отказом от наивной веры в возможность объективно описывать реальность при помощи фотоизображений.

Мне кажется, эти процессы осознаются в некоторых образовательных институциях, например, в школе Родченко, где постепенно происходит движение от фотографической специализации в сторону совмещения разных визуальных практик.

Характерно, что на определенном этапе многие фотографы сами перестают позиционировать себя таковыми, предпочитая громоздкие определения наподобие «художник, который работает с фотографическим медиумом». Наивно полагать, что подобная переидентификация может автоматически сказаться на художественной практике. Но все это создает впечатление, что фотография как род деятельности нуждается в реабилитации.

Мне же в сложившейся противоречивой ситуации как раз интересно понять, может ли фотография сейчас без помощи других дисциплин оставаться адекватным художественным методом. И здесь я имею в виду именно документальную фотографию в ее расширенном и не связанном с журналистикой понимании. Фотографию, которая документирует различные состояния, объекты или авторские жесты.

Михаил Куртов: Проблема в том, что документальная фотография — самое минималистичное из всех искусств: это попросту искусство нажатия на кнопку. Фотографировать значит нажимать на условную кнопку и ничего больше. Но это движение пальцем собирает на плоскости все вещи мира. Заслуга человека как индивида тут небольшая — за него все делает фотографический медиум. Однако остается не очень понятно, каким образом миры, собирающиеся на плоскости, отличаются друг от друга, то есть каким образом простое нажатие на кнопку производит художественную индивидуальность — то, что ты назвал «состояниями» и «авторскими жестами».

Этому парадоксу я посвятил одно размышление, в котором сравнивал производство фотообраза с алхимическим опусом и с актом составления гороскопа. Доновоевропейская ученость, как мне представляется, более адекватна для разрешения «проблемы кнопки», чем современные философии искусства (которые, даже порывая с субъектом, не ставят под вопрос новоевропейские концепции причинности). Собственно, этот парадокс и является, на мой взгляд, виновником странного положения фотоискусства в культуре. Несмотря на то что без фотоискусства современный мир непредставим, само оно как будто страдает какой-то недостаточностью и все время рискует обнищать еще больше — замкнуться в собственных границах или раствориться в других медиа. Все это имеет прямое отношение к тому кризису, о которым ты говоришь: с одной стороны, нажать на кнопку может каждый — и в силу распространенности фотомедиума почти каждый сегодня де-факто на нее нажимает; с другой стороны, ни одна институция или школа, ни один мастер или учебник не объяснят, как гарантированно перевести это нажатие на кнопку в художественное высказывание.

Фотографировать значит нажимать на условную кнопку и ничего больше. Но это движение пальцем собирает на плоскости все вещи мира.

Иными словами, я думаю, что этот кризис фотомедиума никогда не прекращался — только время от времени делался менее заметным. И такая ситуация с фотографией, похоже, исключительная. Мне приходилось академически погружаться в разные культурные области, но нигде я не видел такой бедности по части теоретической литературы, как в фотоделе. Книги, которые действительно что-то проясняют в том, как устроен фотомедиум, можно пересчитать по пальцам одной руки (ну или двух рук, если немного снизить планку). Это абсолютно скандально: десятки миллионов картинок в день в одном Инстаграме, но мы до сих пор плохо понимаем, как фотография работает. При том что за последние почти сто пятьдесят лет коммуникативная ситуация фотографирующего, по большому счету, не изменилась: она до сих пор описывается рекламным слоганом основателя Kodak Джорджа Истмана «Вы нажимаете на кнопку, мы делаем все остальное» — только теперь кнопка стала мигрирующей, а «все остальное» делают автокоррекция в фотошопе и фильтры в Инстаграме.

Поэтому основную проблему в связи с документальной фотографией я бы сформулировал так: что нам делать с кнопкой? Радикальное футуристическое решение — вообще отказаться от кнопки: производить непрерывную многокамерную фотосъемку, уравнивающую объектив с глазом, и сосредоточиться на машинном поиске интересных паттернов и корреляций в фотообразах, как это сегодня делают ученые, работающие с «большими данными». То есть ответ на твой вопрос — может ли документальная фотография оставаться адекватным художественным методом без обращения к другим дисциплинам — скорее отрицательный, но не в силу ее дефектности, а в силу ее технического «минимализма».

Егор Рогалев. «Синхронистичность» (2011–2016)

Егор Рогалев. «Синхронистичность» (2011–2016)Рогалев: Возможно, кризис или его предпосылки действительно изначально заложены в самом медиуме, но я усматриваю закономерность в том, как ускорение технического прогресса усиливает и актуализирует кризисные тенденции. Чем сильнее становится визуальное, тем больше возможностей открывается для различных манипуляций.

Ближе к концу XX века в передовой фотографии, которая по большей части вошла в актуальный художественный контекст, была сделана ставка на нейтральный взгляд, лишенный драматизма и сентиментальности. Таким образом, «решающий момент» стал скорее прерогативой фотожурналистики или просто очень традиционалистской фотографии. Возможно, здесь мы с определенной натяжкой можем говорить о попытке реализовать нечеловеческий, машинный способ видения за некоторое время до появления устройств, способных осуществлять съемку без вмешательства человека. Мне интересно, что этот способ наблюдения и смотрения очень хорошо согласуется с концепцией «остранения» Виктора Шкловского, конечно, с поправкой на фотографическую специфику. Довольно сложно говорить о прямом влиянии Шкловского на такие направления, как «новая топографика» или дюссельдорфская школа, но факт влияния его концепции на американских теоретиков (в частности, Розалинду Краусс) абсолютно очевиден.

Поворот к нейтральному взгляду был обусловлен отказом от наивной веры в возможность объективно описывать реальность при помощи фотоизображений, а также осознанием того факта, что попытка говорить от имени угнетенных приводит к узурпации автором властной позиции. Выявление этой схемы полностью дискредитировало «гуманистическую фотожурналистику», методология которой почти полностью основывалась на «решающем моменте».

Сегодня я бы говорил не о решающем, а скорее об упущенном моменте как о сущности фотографического.

Немного позже еще одним из способов добиться отстраненности (или, по Шкловскому, «остранения») становится постановочная фотография, своим зарождением во многом обязанная традиции документации художественных перформансов. Фотограф в этом случае документирует не реальное событие, а некое перформативное действие, порой изображающее довольно обыденные ситуации, и здесь именно «постановочность» помогает увидеть эти ситуации по-новому, как будто в первый раз.

И я готов согласиться с тобой: поиски нейтрального взгляда, свободного от эмоциональных манипуляций, действительно сводят «решающий момент» к простому механистическому действию — нажатию кнопки или спуску затвора.

Куртов: Сегодня я бы говорил не о решающем, а скорее об упущенном моменте как о сущности фотографического. Это все к тому же предложенному футуристическому решению (которое, конечно, не такое уж и футуристическое): что будет, когда появится возможность производить фотосъемку непрерывно — с разной выдержкой и диафрагмой и сразу из множества точек? Действующие по схожему принципу машины существовали уже на переходе от фотоаппарата к киноаппарату — например, «фотографический револьвер» Пьера Жюля Сезара Жансена, сконструированный в 1874 году. Техническое различие между кино и фото в случае непрерывной съемки сохранится, так как первое развивается по пути усовершенствования фиксации движения (от стабилизации лентопротяжного механизма до упаковки разницы векторов смещения в кадре в MPEG-формате), второе — по пути усовершенствования фиксации статичного образа. Будет ли тогда возникать ощущение, что вот это вот мы увидели, но упустили — не достали вовремя камеру, не настроили фокус, недовернули трансфокатор? Иными словами, отличалось бы тогда зрительное восприятие от фотографирования?

Размышляя над этим вопросом — который, конечно, не мог прийти в голову не только Дагеру и Ньепсу, но и классикам документальной фотографии, — можно прийти к выводу, что зазор между видением и условным спуском затвора и составляет особость фотопрактики. Упущенная фотография — это и есть фотография в своем пределе. Сожаление по поводу того, что мы навсегда упустили какой-то момент или можем упустить, является, возможно, единственным мотивом фотосъемки как мы ее знаем. В перспективе такая репроблематизация фотографии возвратит нас к ее антропологически исходному значению: это будет уже не столько «искусство момента» (как она понималась начиная с первой трети XX века), сколько искусство памяти, семейной или дружеской, искусство неупущенного (как она понималась вплоть до последней трети XIX века). Пример Инстаграма с его бесчисленными хрониками далекой жизни вполне подтверждает эту тенденцию.

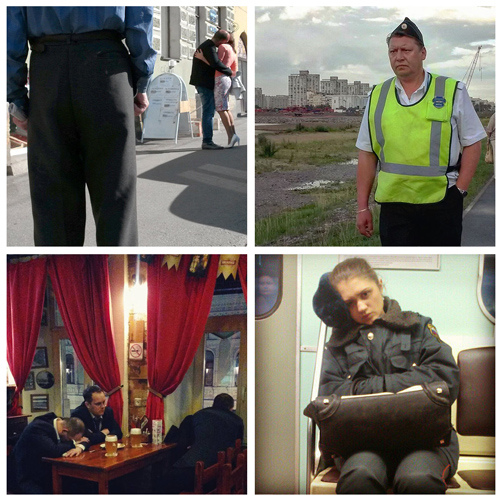

Михаил Куртов. «Петербуржцы с бедра», «Москвичи с бедра» (2014–2016)

Михаил Куртов. «Петербуржцы с бедра», «Москвичи с бедра» (2014–2016)Рогалев: Но может ли этот информационный шум, это постоянное гудение, которое создает Инстаграм, сообщить нам что-то действительно ценное? Ведь здесь мы имеем дело не с реальными хрониками, а скорее с попыткой создать некий идеальный образ себя и своей жизни. Я уверен, что Инстаграм — это очень важный симптом современности, но его визуальный язык все еще предельно инфантилен и, возможно, навсегда останется таким.

Конечно, говорить о современности всегда непросто, она всегда ускользает, но именно в этом разговоре человек, собственно, наконец и обретает язык по-настоящему. Я очень сомневаюсь, что этот язык можно обрести внутри Инстаграма, хотя бы потому, что окружающий уровень бормотания слишком высок. Но к этому бормотанию, безусловно, стоит прислушиваться по совету Мандельштама: «Мы учились не говорить, а лепетать — и, лишь прислушиваясь к нарастающему шуму века и выбеленные пеной его гребня, мы обрели язык». Возможно, современный фотограф — это тот, кто прислушивается к визуальному шуму времени и таким образом сам учится говорить. И в связи с тем, что мы подошли в разговоре к теме современности и адекватного ей визуального языка, хочется понять, насколько релевантными могут быть сейчас бартовские понятия пунктума и штудиума, которые по-прежнему образуют своеобразный краеугольный камень теоретических работ о фотографии. Что мы сейчас можем считать пунктумом, учитывая, что даже бартовское определение является предельно расплывчатым? Не пора ли пересмотреть и переформатировать это основание? И можно ли вообще говорить о пунктуме в условиях бесконечного рассеивания образов в сетевых потоках? Так как, я думаю, мы уже довольно близки к возможности реализации твоего футуристического решения, по крайней мере, точно можем говорить пусть не о непрерывном процессе фотографирования, но о непрерывном потоке фотографий.

Инстаграм — это очень важный симптом современности, но его визуальный язык все еще предельно инфантилен и, возможно, навсегда останется таким.

Куртов: Из шума Инстаграма нужно научиться выделять сигналы, то есть корреляции и паттерны. Это то, чем занимается, например, теоретик медиа Лев Манович в последние годы. Разумеется, это задача не только техническая, но и эстетическая: возможно, речь идет о глубинном эстетическом сдвиге, подобном тому, который имел место при появлении самой фотографии. Тогда фотообразы также многим представлялись шумом — чем-то случайным, несовершенным, не соответствующим идеальным закономерностям, которые схватывает живописец на холсте, и т.д. Пора пересмотреть фотографию как искусство нажатия на одну кнопку: нажатие на другие кнопки (например, на кнопки мыши при редактировании в фотошопе) давно уже составляет часть фотомедиума — так почему бы не включить в него и те кнопки, что нажимаются при написании скрипта для установления корреляций?

Понятие пунктума — продолжающее сегодня оставаться работающим феноменологическим инструментом для описания зрительского опыта — может быть истолковано в схожем ключе. Это астрографическое, или фотологическое, истолкование, которое я дал в своем уже упомянутом тексте: пунктум есть синоним удачной констелляции, удачного сочетания звезд — или чего бы то ни было. Дело в том, что астрология как вид учености также имела дело с «большими данными» — просто у древних были «большие данные» только по небу! Моя гипотеза состоит в том, что если мы соберем все данные, которые как-то определяли фотографирующего, фотографируемое и зрителя (Operator, Spectrum, Spectator), то мы обязательно обнаружим какую-то интересную корреляцию — «удачное» совпадение. Это было бы полным расколдовыванием того магического воздействия, которое осуществляет в нас тот или иной «пунктирующий» образ. Что касается понятия studium, тут произошли более серьезные изменения, связанные с трансформацией самого studium, то есть «обучения» и «культуры». Не то чтобы фотография утратила это измерение, просто сегодня studium стал функцией не столько созерцания или чтения, сколько индексированного поиска, всевозможных машинных каталогизаций и рекомендательных сервисов: это изменило и наши отношения с фотографией как источником «лайков» (Барт буквально говорит о studium как об «I like / I don't»).

Почему, как мне кажется, бартовский пунктум все же недостаточен — это потому, что он изначально безразличен к месту: «укол» всегда производится в определенное место. Каждая фотография снята в определенном месте и сама являет собой отпечаток какого-то места — макроместа (например, улицы или комнаты) или микроместа (например, части тела). Здесь фототеории может помочь современная гуманитарная география с ее вниманием к месту как таковому. В частности, в рамках исследований по интенсивной географии (которая противопоставляется физической, экстенсивной географии, как напряженность противопоставляется протяженности) я ввожу понятие пористости места. Тем, кто занимается уличной фотографией, известно, что в городе есть места замыкающие и размыкающие: где-то люди больше показывают себя, где-то меньше, то есть где-то они больше расслаблены, где-то меньше. Но полностью расслабленные люди показывают не столько себя, сколько свою расслабленность, то есть свою рассеянность в окружающем пространстве. Так же как напряженные, собранные люди могут своим напряжением сказать о себе больше, чем своим расслаблением. Видимо, есть какой-то баланс потенциального расслабления и напряжения, рассеивания и собирания, который делает какое-то место размыкающим. Меру этого баланса я и называю пористостью: максимум пористости места есть максимум одновременно возможных рассеянности и собранности тех, кто в этом месте находится. Чем выше пористость места, тем больше вероятность сделать в нем интересный снимок: это место как будто позволяет уместиться в себе, в своих порах многим индивидуальным рассеяниям и собираниям.

Сегодня studium стал функцией не столько созерцания или чтения, сколько индексированного поиска, всевозможных машинных каталогизаций и рекомендательных сервисов.

Понятие пористости не заменяет пунктум, но проясняет механизм его работы. То, что мы, те, кто смотрит на фотографию, переживаем как «укол» или «протыкание», есть образование в нас новой поры — мы также пористы (Барт говорит о «ранах»). И эта пора есть не что иное, как отпечаток или повторение поры самого места, из которого на нас смотрят и которое на нас смотрит: фотография укалывает, но также верно, что в фотографию проваливаются.

«Проблема кнопки», вероятно, тоже имеет отношение к этому переживанию: нажатие на кнопку каким-то аналогическим или гомологическим образом повторяется в опыте смотрящего. Медиум обычно самоподобен на всех своих уровнях, например, устройство кинозала повторяет устройство киноаппарата: зритель как бы сидит внутри камеры, у ее задней стенки, и смотрит в объектив, вернее, из объектива. Можно сказать, что и бартовский пунктум — это кнопка, которую нажимает в нас фотообраз (Spectrum в терминах Барта), какая-то нажатая кнопка в нас самих, как если бы это нами фотографировали.

Рогалев: Думаю, это «проваливание» в фотографию представляет собой совокупность множества единовременных и взаимосвязанных процессов и вполне может быть сопоставлено с «откровением»: не случайно существует множество параллелей в анализе функционирования фотографии и иконы. Джорджо Агамбен говорит о фотографии как о «месте Страшного суда», так как она «представляет мир как явленный в последний день, День гнева». Исходя из этого, фотография по определению эсхатологична.

Егор Рогалев. «Синхронистичность» (2011–2016)

Егор Рогалев. «Синхронистичность» (2011–2016)Здесь я хочу привести пример из собственной фотографической практики, который в итоге тоже оказался неожиданным образом связан с эсхатологией. Можно сказать, что с момента зарождения идеи своего проекта «Синхронистичность» я тоже прошел определенную эволюцию от «решающего момента» через нейтральную (dead pan) фотографию к некой перформативной практике. Пытаясь выявить сложное взаимодействие более молодого поколения с окружающим городским пейзажем, сформировавшимся по большей части в советское время, я довольно много времени потратил на поиск «решающего момента», способного описать эти процессы, но в итоге стал отталкиваться от снимка, который скорее является его антитезой и который я изначально отбросил, посчитав неудачным. Именно эта фотография за счет собственной «промежуточности», зависания между «решающими моментами» и нахождения в некоем разрыве стала ключом к дальнейшей работе.

По сути, в дальнейшем я пытался воспроизвести такие же ситуации постановочным или документальным способом, комбинируя их с городскими пейзажами, раскрывающими контекст. Попытки выстроить перформативное взаимодействие героев с этим контекстом привели к устойчивым религиозным коннотациям. Позы, которые люди чаще всего стараются принять в таких случаях, напоминают некий ритуал, поклонение, то есть попытку обращения к абсолюту. Пробуя анализировать «Синхронистичность» через твои понятия «рассеянного абсолюта» и «слабой эстетики», я пришел к мысли о том, что люди в таких позах, словно антенны или локаторы, пытаются поймать ту самую «рассеянную» слабую религиозность, о которой ты пишешь в своем тексте.

Фоном для этих действий чаще всего является архитектура советского модернизма. Думаю, сейчас, освободившись от своей идеологической составляющей, эти конструкции начинают наполняться почти религиозными смыслами, открывая архаичные, а подчас и зловещие черты. В этой работе я стараюсь настаивать на том, что «постсоветское» — это квинтэссенция современности, а не отдельная экзотическая среда, как характеризует ее колониальный взгляд. Распад самого авангардного (и потому очень жестокого) проекта XX века вызвал растерянность и ощущение скорого наступления Судного дня не только в России. И с этого момента мы оказались на пороге нового этапа современности, этапа, где есть интернет, переполненный визуальным шумом.

Насколько я знаю, ты тоже имел дело с постсоветским как практик: говорю о твоей инстаграм-серии «Петербуржцы с бедра». Что для тебя значит практика уличной фотографии и что она вообще может значить в эпоху Инстаграма?

Егор Рогалев. «Синхронистичность» (2011–2016)

Егор Рогалев. «Синхронистичность» (2011–2016)Куртов: Если твой проект «Синхронистичность» — про интенсивные макроместа, то мобильная уличная фотография — больше про микроместа: про лица. Я согласен с тем, что лучше всего эти места характеризуются термином «растерянность»: можно говорить о постсоветской растерянности лиц и постсоветской растерянности пейзажа. Если в твоем случае советским остатком выступает архитектура, то в случае «Петербуржцев с бедра» этот остаток — определенная педагогика перцепции, выработанная советским кинематографом. Я заметил, что снимаю лица горожан так, как их изображали в оттепельном или застойном советском кино, но при этом сами эти знаки советского вырваны из их органической среды.

Момент цифрового существования этих фотографий в инстаграм-среде, конечно, тоже важен. И не только потому, что сам Инстаграм представляет собой максимально пористую среду, то есть среду, в которую легче всего провалиться. Есть конгруэнтность между пористостью городского пространства и пористостью этой социальной сети. Но мне в случае Инстаграма теоретически более интересна культура использования фильтров и средств обработки изображения.

Я заметил, что снимаю лица горожан так, как их изображали в оттепельном или застойном советском кино, но при этом сами эти знаки советского вырваны из их органической среды.

Фильтры сегодня частично заменяют прежнюю художническую искусность, так как они способны разжимать определенные периоды в истории искусства и культуры за счет автоматического восстановления световых и цветовых паттернов. Нужно создать что-то вроде общей истории фильтрации, которая была бы отлична от общей истории синтеза (если использовать термины из звуковой практики), — та и другая включали бы в себя историю искусства, но не ограничивались бы ей. Так, я не могу синтезировать «петербуржцев с бедра», но я могу отфильтровать их.

В технотеологической исследовательской перспективе вопрос о религиозном и вопрос о медиа — один и тот же. Сфера религиозного устроена так же, как сфера аудиовизуального: боги синтезируются, и боги фильтруются. Как боги синтезируются, мы примерно знаем из религиозной антропологии, а история фильтрации богов — это по большей части история Просвещения. Советский просветительский проект отфильтровал религиозное и частично ресинтезировал его, а постсоветская история разрушила прежние фильтры и создала новые. Однако все попытки ресинтеза религиозного институциональными средствами сегодня обречены на провал. Если это и возможно сегодня, то только технологическими средствами. В этом смысле мне нравится твоя идея об изображаемых современниках как локаторах рассеянной религиозности. Но они, мне кажется, тщетно ждут божественного сигнала от постсоветского пространства: тот же Инстаграм может дать им гораздо больше. Художнику в этой ситуации возвращается демиургическая роль — он становится ближе к ренессансному типу. Правда, говорить о каком-то Ренессансе возможно будет только при условии существенного повышения уровня технической культуры.