«Если поскребешь отечественного либерала, обнаружишь образованного консерватора»

Социолог Григорий Юдин об обманчивости соцопросов, страхе элит перед народом и политическом самоубийстве интеллигенции

О соцопросах как политическом институте и о «путинском большинстве» как политическом конструкте

Глеб Напреенко: В России сегодня существует расхожее представление про некое консервативное большинство, которое поддерживает Путина и его политику. Это представление ссылается на соцопросы — именно они, как утверждается, демонстрируют нам это большинство. Но что на самом деле показывают соцопросы?

Григорий Юдин: Мы как-то не заметили, как в России опросы стали ключевым институтом политической презентации. Это специфическая российская ситуация, хотя в принципе опросы по всему миру становятся все более важными. Но именно в России опросная модель легко подчинила себе воображение публики, потому что у нее есть претензия на демократическое участие, на прямой голос народа. И она гипнотизирует своими цифрами аудиторию. Если бы аудитория была чуть менее загипнотизирована, если бы мы разделяли демократический процесс как самоуправление народа и опросы как институт тотальной политической репрезентации, то мы бы быстро обнаружили несколько вещей, про которые в области опросов знают все. В первую очередь, что Россия — тотально деполитизированная страна, в которой говорить про политику считается стыдно и не комильфо, как о чем-то непристойном. Так что нет ничего удивительного, что на вопросы (а на вопросы о политике тем более) отвечает радикальное меньшинство людей. Поэтому претензии опросов на репрезентацию населения не находят никакого подтверждения в действительности. Есть такой технический показатель в опросах — коэффициент ответов: доля тех, кто от общего числа вашей выборки отвечает на вопросы, у кого удается взять интервью. В зависимости от метода сегодня эта доля в России составляет от 10 до 30 процентов.

Россия — тотально деполитизированная страна.

Напреенко: Это очень мало, да?

Юдин: Мы просто ничего не можем сказать про остальные 70—90 процентов, мы ничего о них не знаем. Дальше возникает длительная дискуссия, в которую нас все время пытаются втянуть опросные компании, о том, что у нас нет никаких доказательств, что эти 10—30 процентов чем-то отличаются от других 70—90 процентов. Конечно, у нас нет никаких доказательств. Получить эти доказательства можно было бы, только если бы нам удалось опросить те самые 70—90 процентов, про которые мы знаем, что они не хотят участвовать в опросах. Но идею, что нежелание участвовать в опросах — это разновидность пассивного протеста, подтверждает вся наблюдаемая нами реальность. Люди не ходят на выборы. Люди не участвуют ни в каких политических дискуссиях. Все это происходит по одним и тем же причинам.

Напреенко: А когда сформировалась такая ситуация?

Юдин: Был порыв политического энтузиазма в конце 1980-х — начале 1990-х годов, и именно в 1987 году появился первый опросный институт — ВЦИОМ. Опросы были новым институтом репрезентации, которого советское общество не знало, и они попали в волну перестроечного и постсоветского демократического энтузиазма. Он стал проходить уже в 1990-х годах, а в 2000-х настало разочарование в политике. Потому что именно в 2000-е годы мы получили набор политических технологий, сознательно работавших на деполитизацию, на то, чтобы представить всю политику клоунадой, где соревнуются бессмысленные фрики, голосовать за которых, конечно, разумному человеку не придет в голову. Из-за всего этого пострадали и опросы. Потому что опросы — это вовсе не только научный метод исследования общественного мнения, как часто представляют, но и институт политической репрезентации. Именно так они задумывались Джорджем Гэллапом, так они всегда и работали. Поэтому, конечно, разочарование в политических институтах было, среди прочего, разочарованием в опросах.

А в последнее время мы получили еще и ситуацию, когда опросы стали стратегически использоваться в качестве одной из технологий подавления политического участия. Государство фактически присвоило себе опросную индустрию. Хотя де-факто сегодня в опросах существуют три крупных игрока — ФОМ, ВЦИОМ и Левада-центр и мы знаем, что Левада-центр занимает отстраненную от Кремля позицию и находится под постоянным ударом с его стороны, но эти три компании работают примерно с одним и тем же дискурсом. И когда Кремлю удалось захватить идеологический контроль над этой областью, то она просто начала порождать те результаты, которые ему были необходимы.

Напреенко: О каком дискурсе ты говоришь?

Юдин: Как устроена сейчас опросная индустрия? Организаторов опросов сегодня часто обвиняют в том, что они там что-то фальсифицируют, но это не имеет никакого отношения к действительности. Они ничего не рисуют и не врут, а просто берут выпуск вечерних новостей и на следующее утро спрашивают людей, согласны ли они с некоторой идеологемой, запущенной там накануне. Поскольку вся новостная повестка диктуется Кремлем, то люди, которые готовы разговаривать с интервьюерами (напоминаю, что таких меньшинство), быстро соображают, что от них требуется.

Нежелание участвовать в опросах — разновидность пассивного протеста.

Напреенко: А почему в той же логике действует Левада-центр, казалось бы, оппозиционно-либеральный?

Юдин: Потому что с точки зрения общего мировоззрения он неотличим от всех прочих. Он находится ровно в тех же самых консервативных рамках, только с той разницей, что государственная пропаганда говорит нам, что Россия — уникальная страна со своим историческим путем и это замечательно, а Левада-центр говорит, что Россия — уникальная страна со своим историческим путем, но это ужасно. На уровне языка, которым они описывают мир, они обычно не особо отличаются друг от друга. Хотя иногда Левада-центр выдает какие-то опросы, где вопросы не взяты из вчерашних новостей. И в этом случае, между прочим, результаты получаются совершенно неожиданные — именно потому, что с людьми по-другому говорят.

Напреенко: Можешь привести пример?

Юдин: Был отличный пример, когда запускалась операция по поддержке Башара Асада в Сирии. Когда только началось обсуждение, что, возможно, будет такая операция, Левада-центр задал вопрос людям о том, должна ли Россия оказывать Башару Асаду прямую военную поддержку и вводить войска. И получил предсказуемую реакцию: что, по сути, мало кто хочет, чтобы Россия вмешивалась в это военное противостояние. А буквально через две недели, когда интервенция уже состоялась, администрация выработала язык для ее описания в новостях, и Левада-центр взял именно этот язык в качестве языка своего опроса: «Как вы относитесь к нанесению Россией ударов по позициям “Исламского государства” (террористическая организация, запрещена в РФ. — Ред.) в Сирии?» — грубо говоря, без всяких кавычек взята формулировка из вечерних новостей. И люди немедленно отреагировали на это по-другому. Опросы выявляют не какое-то глубинное мнение людей, а работают, скорее, по принципу ассоциации: что людям приходит в голову, когда они слышат эти слова, то они и готовы говорить.

Важно также, что реальным производством опросов, конечно, занимаются не московские компании, придумывающие опросы, а конкретные интервьюеры и респонденты по всей России. Интервьюеры — это не профессиональные социологи, это обычно люди, которые не нашли другой работы и выполняют этот тяжелый труд по сбору данных. Буквально только что мы проводили серию интервью с такими интервьюерами, и обычно они говорят две вещи. Первая — люди не хотят говорить о политике, это очень сложно. Когда достается опрос о политике, они стараются от него избавиться, если это возможно, потому что очень сложно уговорить людей отвечать на вопросы о политике: никто не хочет, всем надоело, «отстаньте со своей политикой» и так далее. Вторая вещь связана с разрывом между городом и селом, молодым и пожилым поколениями. Молодые особенно неохотно говорят о политике; в городах — чем больше город, тем менее охотно люди отвечают на вопросы о политике. И вот у нас остается очень специфическая группа населения, которая более-менее готова по этим правилам играть: да, ребята, вы нам задаете вопросы из вчерашних новостей, мы вам показываем, что мы усвоили вчерашние новости.

Госпропаганда говорит, что Россия — уникальная страна со своим историческим путем и это замечательно, а Левада-центр говорит, что Россия — уникальная страна со своим историческим путем, но это ужасно.

Кроме того, сами интервьюеры обычно однозначно считают, что опрос — это способ контроля государства над населением. Что властям это нужно, чтобы не было никаких восстаний или революций. А когда один из участвующих в коммуникации считает себя агентом государства, мы можем ожидать, что это определенным образом сформирует всю коммуникацию. И тогда, если интервьюируемый в опросе поверит, что его ответы — это сообщение наверх, то, конечно, он вряд ли будет напрямую слать «черные метки» этому верху — если он совсем не любит власть и совсем ей не доверяет, он, скорее всего, просто с ней не будет разговаривать. А если уж он решил говорить, то будет жаловаться власти на свои текущие проблемы, потому что полагает: есть условный шанс, что она как-то услышит и поможет.

Вот в таком режиме опросы сегодня работают.

Напреенко: То есть, заостряя твой тезис, можно сказать, что мы имеем дело с массовым скепсисом по отношению к политике, но при этом ты не назвал бы это консервативным общественным мнением, а, скорее, сказал бы, что консервативны сами центры, производящие опросы, в своих подходах?

Юдин: Консервативен тот язык, с помощью которого они пытаются общаться с людьми. Общественное мнение — это штука, производящаяся опросами. Опросы перформативны. У Пьера Бурдьё была знаменитая статья «Общественного мнения не существует», которую, к большому сожалению, многие неправильно поняли, хотя Бурдьё сделал там все возможные оговорки. Но ее поняли в том смысле, что нет никакого общественного мнения вовсе, что это какая-то фикция, на которую не надо обращать внимание. Ничего подобного! Бурдьё прямо говорит, что как продукт деятельности опросных компаний общественное мнение, безусловно, существует, более того, мы видим, что оно играет все бóльшую роль в политических технологиях. Его не существует лишь в том смысле, что это не какая-то предустановленная независимая реальность, которая лишь нейтрально измеряется, репрезентируется опросом.

О различии консерватизма российской провинции и консерватизма госпропаганды и о страхе революции, который не мешает революции

Напреенко: У тебя есть опыт внимательного исследования общественного сознания в малых городах — с методами, отличными от опросных. Что эти ваши полевые исследования говорят о консерватизме и отношении к политике и истории в России?

Юдин: У нашего исследования были немного другие задачи, но одну вещь я могу сказать. В результате него стало очевидно, что бывает очень разный консерватизм и что само слово «консерватизм» больше путает, чем проясняет. Например, одна из повесток, вырастающих снизу сегодня, — это локалистская, местническая повестка, и она отчасти консервативна. Насколько мы можем видеть, ее чаще всего пытаются реализовать краеведы — люди, которые занимаются местной историей. Иногда это учителя, библиотекари. Они выступают как хранители памяти, ее агенты. Как правило, эти краеведы — люди в возрасте или, по крайней мере, учились у местных советских краеведов. А в советское время начиная со сталинизма, с 1930-х, краеведение довольно сильно теснили, и поэтому краеведы довольно скептически относятся к советскому периоду в истории. Хрущев краеведов обратно разрешил с идеей создать локальный патриотизм, который будет, как матрешка, вшит в патриотизм общесоветский, но они, конечно, полностью лояльными так и не стали. У них была своя собственная повестка, ее они и получили возможность реализовывать после крушения Советского Союза. Каждый из них является местным патриотом, для которого ценны местная история, местное сообщество, скептически относящееся к глобалистским тенденциям и ко всему имперскому, потому что оно чувствует: оно — первое, что будет давить империя.

В этом есть отчетливая коммунитаристская консервативная повестка, связанная с восстановлением локальной идентичности. Часто, кстати, местная история, на которой базируется эта идентичность, выглядит очень странно: она кусочная, фейковая. Но этот консерватизм надо резко отличать от консерватизма, с которым мы имеем дело на уровне государственной пропаганды сегодня.

Местное сообщество скептически относится ко всему имперскому.

Как, например, выглядит отношение к истории, которое пытается воспитывать государство начиная с середины 2000-х и далее по возрастающей? Я, разумеется, говорю о повестке, что оглашается от имени государства. История тут — это история государства, и никакого другого субъекта у нее нет и быть не может. Это история вечного триумфа без поражений. Никаких собственных внутренних конфликтов в государстве, разумеется, не было — любые внутренние конфликты были и остаются проекцией внешних, внутренние враги являются агентами внешних, и победа над ними является победой над внешними врагами. Все конфликтные, поворотные, революционные события, которыми кишит российская история, сглаживаются и игнорируются. Мы видим странную идею преемственности между Иваном Грозным, династией Романовых, советской властью в разных изводах и Владимиром Путиным в кульминации этой истории. Все они друг друга хлопали по плечу и говорили: старик, ты не подкачай. Это история без историчности. Ведь историчность и исторический метод начиная с немецкой философии истории основываются на идее о том, что вещи вообще-то меняются, что то, к чему мы привыкли, имеет свое начало и свой конец.

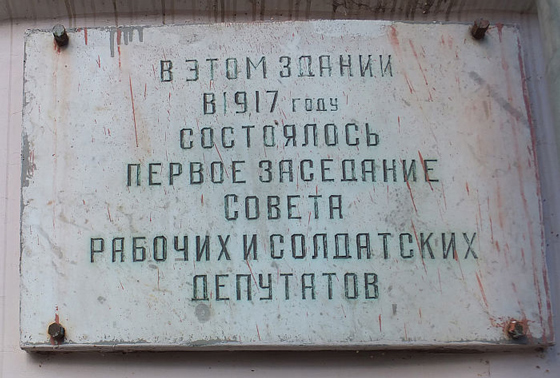

То, что на территории нынешней России периодически вспыхивали, вспыхивают и будут вспыхивать споры о том, как вообще должна быть устроена страна, кто такие мы, как здесь должно быть устроено государство, что это за государство, должно ли оно вообще здесь быть, — все это остается замолчанным. По случаю юбилея революции мы наблюдаем попытки «примирения» красных и белых, которые якобы все хотели России добра, но немножко по-разному, поэтому поспорили, на три-четыре года развязали небольшую Гражданскую войну, но, в принципе, все были неплохие люди и хотели укрепления государства. При этом за скобки выносится, что значительная часть людей, участвовавших в этих событиях, считала, что здесь не должно быть никакого государства, а другие считали, что это государство не должно иметь ничего общего с Российской империей… Что это был настоящий, серьезный спор, в ходе которого субъект истории резко поменялся.

Государственная идея о шествующем через историю субъекте выдает консервативное мировоззрение, но уже совсем иное, нежели у локальных консерваторов. Государственный консерватизм — страшно перепуганный консерватизм. В любом консерватизме есть элемент испуга, но в данном случае у современной российской элиты — просто панический страх революции, перерастающий в страх вообще любого изменения, любого самостоятельного движения снизу, любой народной активности, — и отсюда необходимость сочинить себе миф о том, что в России ничего никогда не менялось. Интересно, что этот государственный миф легко купили те, кто называет себя в России либералами. Мы от них слышим ровно то же самое, только с противоположным знаком: что якобы есть какая-то специальная российская ментальность, особый российский архетип, колея, по которой Россия едет и из которой не может выйти. Когда и почему эта колея началась — непонятно, видимо, от царя Гороха. Но утверждается, что именно она мешает нам примкнуть к некоему мифическому западному миру.

Напреенко: И эта повестка отличается от низовой консервативной повестки, с которой ты сталкивался в малых городах?

Юдин: Адекватный консерватор никогда не пытается остановить историю. Он пытается, умея ценить то, что есть, сделать так, чтобы то, что будет на следующем шаге, вобрало в себя то, что есть. Это и есть продуктивная консервативная позиция. Она, безусловно, предполагает опору на существующие социальные единства, не приемлет идею о том, что в мире кругом нет ничего важного, кроме личного обогащения, личного успеха или только собственной семьи, а пытается опираться на какую-то коллективную силу. Где эту коллективную силу найти? Вот наши локалисты пытаются искать ее в местном сообществе. Такой консерватизм может быть порой довольно антилиберальным в широком смысле этого слова, быть готовым к подавлению каких-то свобод, даже к навязыванию коллективистских институтов. Но он отличается тем, что опирается на коллектив и пытается его мобилизовать.

В то время как у панически испуганного консерватизма, с которым мы имеем дело на общенациональном уровне, ровно обратная интенция: чтобы все сидели смирно, каждый занимался своим делом, ни в коем случае никуда не лез, брал следующий кредит и планировал следующий отпуск.

В любом консерватизме есть элемент испуга, но у современной российской элиты просто панический страх революции.

Напреенко: А какое в этом локальном контексте отношение к возможным радикальным политическим переменам?

Юдин: Государству успешно удалось посеять страхи касательно возможных перемен. Но надо различать опасения и страх. Конструктивный консерватизм относится ко всему новому именно с опасением, потому что считает необходимым опросить это новое на предмет того, насколько оно соответствует тому, что у нас уже есть, и даже если нужно что-то менять, то насколько это удастся встроить в существующий порядок вещей. Естественно, к революциям относятся с особым подозрением, потому что их как раз невозможно заранее опросить, они происходят слишком быстро. А вот для испуганного консерватизма характерна как раз трансляция страха. Страх является ключевой эмоцией, за счет которой возможна централизованная абсолютная власть. Хочешь сохранить власть — напугай всех людей вокруг, что сейчас придут враги и всех вас уничтожат, и твое дело сделано: ведь ты останешься единственным защитником. Страх связан с отсутствием доверия, с отсутствием защиты — со всем тем, что для нормального, умеренного консерватизма совершенно не характерно: он, наоборот, чувствует себя на твердой почве, знает, что за ним есть традиция, на которую можно спокойно опираться. Перепуганный консерватизм, наоборот, не видит никакой опоры. Но, господа, если вы так боитесь революции, значит, вы действительно думаете, что тут нет ничего, что удерживало бы от революции, кроме одного человека во главе государства? Это как раз ситуация полного отсутствия надежности. Что, собственно, и испытывают обычно наши сограждане: у нас нет никакой опоры, нам не на кого положиться, кроме нас самих, мы находимся в неуверенности и пытаемся компенсировать свой страх частной жизнью, индивидуальным успехом. Мы все живем в ощущении того, что завтра может случиться катастрофа.

При этом страх перед революцией в последнюю очередь нужно понимать как то, что в действительности препятствует революции. Скорее, наоборот: взвинченное, эмоционально нестабильное состояние без всякой опоры, за счет которого очень легко эмоционально завести людей, — как раз то, что характерно для мобилизации, в том числе революционной. Это, разумеется, не значит, что завтра случится революция, но когда говорят, что не может быть никакой революции, поскольку опросы общественного мнения показывают, что люди ее боятся, — это абсолютно ошибочная логика.

О родстве постсоветского либерализма и путинизма — и о современных вызовах их общей идеологии

Напреенко: В искусствоведении, например, до сих пор страшно популярна идея Владимира Паперного о вечном российском чередовании революционной «культуры один» и консервативной «культуры два». Но в какой момент либеральный оппозиционный дискурс стал таким? В какой момент возникло это сетование о вечных законах России, которому любит предаваться, скажем, писатель Дмитрий Быков?

Юдин: Есть такая точка зрения, например, у Ильи Будрайтскиса, что это результат шоков, испытанных интеллигенцией в СССР, которая в качестве избавления нашла для себя резко консервативный, абсолютно антипопулистский дискурс — увидела выход в том, чтобы вообще перестать связывать со своей страной какие-либо надежды. Поэтому кумирами этой позднесоветской интеллигенции стали ультраконсервативные и крайне пессимистические писатели вроде Михаила Булгакова или Владимира Набокова. Мне кажется, хотя в этом объяснении и есть некоторая правильная интуиция, этот взгляд не учитывает, что в 1991 году значительная часть этой самой интеллигенции, на самом деле, была двигателем революции, она выходила на баррикады, показывая тем самым, что у нее есть исторические ставки, она готова чем-то жертвовать (иногда даже жизнью), готова бороться за власть. Этот факт ставит под сомнение теорию антидемократизма позднесоветской интеллигенции. В начале 1990-х явно существовал среди прочего и демократический элемент, а Ельцин, безусловно, был демократическим лидером, которого эти люди выдвинули вперед.

Кумирами позднесоветской интеллигенции стали ультраконсервативные писатели вроде Михаила Булгакова или Владимира Набокова.

При этом в начале 1990-х мы получили идеологию, включающую в себя довольно сильный консервативный элемент. Это идеология экономического либерализма, которая поначалу была связана с демократическим политическим либерализмом, но потом потихоньку начала от него отходить. И чем ближе к 2000-м, тем сильнее эти два воззрения расходятся. И сегодня отечественные либералы вообще-то делятся на политических либералов и экономических. Что касается политического либерализма, отделившегося от экономического, то ему сейчас просто некуда приткнуться, потому что никакого леволиберального проекта в России просто не состоялось. А экономический либерализм изначально базировался на теории модернизации, на идее о том, что есть некоторое правильное состояние, которого необходимо достичь, — совершенный рынок, якобы существующий в либеральных демократиях, эталоном которого являются США. Когда же выяснилось, что этого состояния достичь не удается или же по мере того, как мы его достигаем, дела не улучшаются, то обнаружилась консервативная сторона этого мировоззрения, которая позволяет людям начать грустить по мифу о совершенном рынке и либеральной демократии, так и не состоявшейся.

То есть если одна часть грустит по былому имперскому величию, которое необходимо вернуть, то другие грустят о том, что не состоялось, — идеальном капитализме. Но это две стороны одного консервативного мировоззрения, и поэтому эти две идеологии, на самом деле, между собой вполне находят общий язык. Они очень легко друг в друга переводятся: там, где одни говорят «черное», другие отвечают «белое».

Напреенко: Политика в России сегодня мыслится как очень упрощенная полярность — консерваторы против оппозиционеров-либералов, Путин против Навального и лидеров Болотной. Это противопоставление, по сути, воспроизводят все крупные СМИ, как провластные, государственные, так и относительно оппозиционные и более-менее независимые, типа «Медузы» или «Коммерсанта». По сути, «оппозиция» и «либералы» — это синонимы в медийном языке. И это, конечно, очень удручающая редукция, что настолько вымылось представление о сложности политического спектра — причем не только в России, но и в мире: Трамп против Клинтон… Что произошло?

Одна часть грустит о былом имперском величии, другая о том, что не состоялось, — идеальном капитализме. Но это две стороны одного мировоззрения.

Юдин: Повторю: я считаю, что это противопоставление полностью надуманное. Если поскребешь отечественного либерала, то очень часто обнаружишь образованного консерватора. Его легко узнать по меланхолии, по тоске о том, что в России никогда не сможет осуществиться, что, мол, «было бы хорошо, если бы мы жили в какой-нибудь другой стране, но мы, к своему несчастью, вынуждены жить в России». Но мне как раз кажется, что вот прямо сейчас, на самом деле, ситуация начала усложняться — причем не по внутренним, а по внешним причинам. Тот Другой, по отношению к которому все время выстраивали себя оба этих консервативных мировоззрения, тот идеальный Запад, от которого имперски-консервативная идеология предлагала держаться подальше и о слиянии с которым мечтала либерально-консервативная идеология, — с ним что-то явно происходит. Становится ясно, что существовавший образ Другого был какой-то упрощенный, что этого Другого, возможно, вовсе и нет. До этой идеи мы еще не дошли, но через некоторое время мы приблизимся к осознанию, что никакого обобщенного Запада нет, а есть конкретные западные страны, между которыми мы пока недостаточно видим различия и склонны упрощать то, что в них происходит. И тогда вся российская идеологическая конструкция пошатнется. Сейчас мы видим защитные попытки обозвать всех людей, требующих на Западе перемен, популистами, бессмысленными болтунами, но это — остатки веры в то, что через некоторое время все нормализуется и мы опять сможем в этом консервативном круге продолжать жить — одни в аффекте «нас обидели», а другие в аффекте «нам не повезло». Но похоже, что направление, в котором движется мир, будет требовать от нас входить все более активно в проблемы, являющиеся сегодня общими для нас, и для западных, и для восточных стран. Проблемы в мире накапливаются, и Россия в них втягивается независимо от своего желания.

Напреенко: Ситуация с Трампом интерпретируется в СМИ в антипопулистских либеральных терминах: якобы необразованное большинство выбрало себе этого ужасного лидера, такого американского Путина.

Юдин: Ну, конечно, это же идеология, и так просто она не сдастся. Но в ней уже есть какие-то очевидные провалы. Долгое время мы — я говорю о нас как российских либералах — исходили из того, что в нормальных странах живут нормальные люди и выбирают себе нормальных президентов. Теперь выяснилось, что страны по-прежнему нормальные, но живут в них какие-то сумасшедшие и выбирают каких-то сумасшедших президентов. Следующий оплот нашей веры состоит в том, что там есть какие-то институты, которые через определенное время, как супермены, придут на поле битвы и приведут все в порядок. Но есть основания полагать, что они никуда не придут и ни в какой порядок все не вернется. Дальше будут возникать все новые вызовы для этой идеологии и с ними — точки для новых поляризаций.

Путин больше всего боится людей.

Напреенко: Мифологема просвещенного меньшинства и непросвещенного большинства, одна из ключевых для российских либералов, успешно инвертируется в консервативной государственной пропаганде: якобы есть народ, который за особый русский путь, а есть «пятая колонна» отщепенцев. Как появилась такая бинарность?

Юдин: Это старый либерально-консервативный страх масс, который мы находим, например, у либералов типа Милля или у консерваторов типа Берка. Поэтому эти мировоззрения очень близки друг другу. И мировоззрение Владимира Путина и его окружения, на самом деле, очень близко к мировоззрению наиболее оголтелых его критиков — вплоть до неразличимости. Потому что и те и другие боятся масс. И те и другие боятся самостоятельности. И те и другие настроены реакционно и репрессивно, на самом деле. Проблема состоит в том, что мы почему-то думаем, что у власти стоят какие-то принципиально отличающиеся от либералов люди. Да нет, у власти стоят люди, мировоззрение которых в основном совпадает с либеральным. У них все те же самые страхи. Путин больше всего боится людей. Он старается держаться от них подальше, видимо, физически боится за свою безопасность, никогда не вступает ни в какую публичную дискуссию, а если ему ее предлагают, то реагирует оскорблениями, что выдает в нем неуверенность и неготовность воспринимать что-то народное. И это те же самые страхи, которые испытывают те, кто называет себя либеральной оппозицией.

Напреенко: А что случилось у нас с левым политическим спектром?

Юдин: С левым спектром случилось самое страшное, что с ним могло случиться. С ним случился советский проект. И левой идее потребовалось некоторое время на то, чтобы прийти после него в себя. В советский проект было очень много идеологически инвестировано, но, по большому счету, никакие чаяния левых он в итоге не оправдал. Бывают, конечно, разные левые, но для большинства из них это именно так. И это трагедия для всего мира, потому что исчезла альтернатива, исчезло понимание того, что может быть иначе. Отсюда все эти проблематичные концепции 1990-х, связанные с концом истории. Они плохи не свой ходульностью, а тем, что парализуют воображение, парализуют поиск политических альтернатив. Для всего мира это плохо, а для России это плохо втройне. Здесь совсем некуда деться от убежденности в том, что есть только один возможный путь развития. А это опасное убеждение.

Россия — страна с чудовищным неравенством, одним из самых вопиющих в мире.

Но на левых работает время, и именно из-за того, что Россия включается в глобальную повестку, мы видим, что проблемы, с которыми сегодня имеет дело мир, — это и наши проблемы тоже. И первая из них — это неравенство. Россия — страна с чудовищным неравенством, одним из самых вопиющих в мире. Это то, что часто, кстати, не хотят признавать ни консерваторы властного типа, ни консерваторы антивластного типа. Это не просто статистические показатели, это то, что видно фактически в каждый момент по всем тем символическим границам между богатыми и бедными, которые прочерчиваются между Москвой и регионами, внутри самой Москвы, внутри отдельных районов. Давящее ощущение несправедливо полученных элитой ресурсов, давящее ощущение невозможности при всем желании получить по заслугам, конечно, сильно деморализует и вызывает у людей подавленную, но весьма очевидную пассивную агрессию.

Другая проблема — нехватка демократии. И опять же здесь мы вовсе не где-то в стороне от мировых тенденций, а ровно в их центре. Тот всплеск народного недовольства, который мы сейчас видим в разных странах мира, — реакция на то, что элиты в этих странах узурпировали власть. Ее узурпировали технократы, посчитавшие, что все проблемы общества можно решить с помощью хороших экономических рецептов, поэтому решать их должны люди, хорошо в этом разбирающиеся. В итоге мы пришли к неолиберальной ситуации, которая подавляющее большинство людей не устраивает, и они — пока в плохо осознанной форме — начинают требовать себе власть обратно. И «обратно» здесь важное слово, потому что мы видим консервативные рефлексы. «Make America great again».

Напреенко: Россия подымается с колен…

Юдин: Американские избиратели говорят: ну-ка сдайте обратно! Может быть, даже не вполне задумываясь о том, что можно было бы еще потребовать возвращения власти. И Россия в этом смысле опять же ровно в самом центре мировой повестки, потому что все те же самые процессы деполитизации, перехода власти к технократам, замены политики экономикой — это именно то, последствия чего мы переживаем здесь и сейчас.

И сейчас у нас есть все элементы, которые составляют традиционную повестку левых.

Всплеск народного недовольства в разных странах мира — реакция на то, что элиты узурпировали власть.

Об опасностях использования слова «интеллигенция» в сегодняшней России

Напреенко: Ты как-то упомянул, что не любишь, когда сегодня используют понятие «интеллигенция». Можешь это прокомментировать? «Разногласия» существуют под эгидой COLTA.RU, а там в разделе «Общество» был недавно опубликован текст Андрея Архангельского об интеллигенции, вызвавший очень бурную реакцию у читателей COLTA.RU как либерального портала, которые, видимо, соотносят себя с этим словом.

Юдин: Архангельский очень хорошо пишет, но, на мой взгляд, делает работу, ровно противоположную той, которую хотел бы сделать. То есть он стреляет себе по ногам. Он занимается политической демобилизацией собственной аудитории, хотя сам переживает по поводу того, что эта аудитория политически не мобилизована и находится в состоянии отчаяния. Но Архангельский последовательно деполитизирует ее повестку: то, что он пропагандирует, — это морализм, который в политике всегда опасен. Будто бы настоящее политическое действие состоит в том, чтобы выйти на площадь, порвать рубашку на груди и сказать: я за все чистое и высоконравственное, против всего грязного. Это исключает любую возможность политической мобилизации и политических коалиций, любую возможность поиска идентичных интересов. Это позиция того, кто все время следит за тем, достаточно ли этичен политический дискурс. Люди, которые к этому присоединяются, разумеется, полностью лишаются всяких политических шансов. Наивна сама идея, что есть какая-то одна-единственная надполитическая этика; будто бы обращение к совести немедленно делает тебя чистым. Поэтому я считаю, что то, что предлагает своей аудитории Архангельский, — это политическое самоубийство.

Любое понятие существует по отношению к его антитезе. Если мы что-то определяем, мы должны это от чего-то отличать. От чего мы сегодня отличаем интеллигенцию?

Напреенко: Либо от народа, либо от власти.

Юдин: Да, и поэтому, когда ты себя сегодня записываешь в интеллигенцию, считай, ты отказался от всяких политических амбиций, потому что ты не с народом и не с властью. То есть ты в стороне.

Напреенко: То есть «интеллигенция» сегодня — консервативное понятие?

Юдин: Абсолютно! Допустим, тебе не нравится существующее политическое устройство, но вместо того, чтобы прямо сказать, чем оно тебе не нравится, ты начинаешь заниматься тем, что выходишь из любого политического противостояния и рассказываешь людям, как им нужно себя вести. Естественно, тебя посылают куда подальше.

Когда ты приезжаешь, скажем, в Америку, то ты вполне можешь говорить слово «интеллигенция», и оно не будет иметь деполитизирующий смысл, не будет немедленно противопоставлять тебя народу и власти. В России до начала XX века также было все иначе. Что произошло дальше — отдельный вопрос, которым как раз Будрайтскис интересно занимался, хотя я не во всем с ним согласен.

Когда ты себя сегодня записываешь в интеллигенцию, то отказываешься от всяких политических амбиций.

Так или иначе, в позднесоветское время понятие «интеллигенция» для многих стало способом выжить в условиях чудовищной затхлости. Людям нужно было какое-то экзистенциальное решение, нужно было для себя решить: как мне быть с этой социальной ситуацией, если я в ней остаюсь. И слово «интеллигенция» стало формой внутреннего исхода. Среди диссидентов на этот счет, конечно, были расколы. Политически деятельные люди типа Глеба Павловского сейчас говорят, что скептически относились к советскому диссидентству именно потому, что оно стерильно, не пытается решить собственные внутренние проблемы за счет решения политических проблем и не верит, что это возможно.

Напреенко: А реполитизацию понятия «интеллигенция» ты можешь себе представить?

Юдин: Теоретически нет ничего невозможного. Я вслед за Эрнесто Лаклау полагаю, что слова в политике могут приобретать совершенно другой смысл и по-новому использоваться. Если верен мой диагноз, что мы начинаем втягиваться в глобальную повестку, то потихонечку слово «интеллигенция» может здесь тоже переосмысливаться. Потому что во всем мире работники умственного труда сейчас объединяются общими проблемами — уже говорят, что они составляют значительную часть новой «армии прекариата». Если вы сейчас скажете тому, кто считает себя российским интеллигентом, про «армию интеллигентов», он, скорее всего, немедленно ответит, что он ни в какой армии не состоит. Чтобы ситуация изменилась, нужно осознать свои конкретные проблемы. Например, говорить о том, что если ты школьный учитель, профессор, врач, инженер, то тебе должны платить за твою работу, что ты производишь значимый для общества труд, за который тебе не платят. Говорить о том, что будущее страны — за знанием, за образованием, за новыми технологиями. И показательно, что это вполне слышат люди вокруг, которые ни к какой интеллигенции себя не причисляют.