«Психоаналитик — не активист»

Занимается ли психоанализ политикой? Есипчук, Страхов, Смулянский и Бронников о работе с беженцами, петиции против Ле Пен, капитализме и гомофобии

Зигмунд Фрейд с дочерью Анной бежит от нацистов из Австрии в Лондон в 1938 году

Зигмунд Фрейд с дочерью Анной бежит от нацистов из Австрии в Лондон в 1938 годуЧетыре российских психоаналитика поговорили с Никитой Архиповым о том, сказывается ли на их работе происходящий в политике консервативный поворот и как вообще психоанализ соотносится с политической ангажированностью.

На вопросы отвечали:

Мария Есипчук

Михаил Страхов

Александр Смулянский

Александр Бронников

Мария Есипчук

Никита Архипов: В последние годы в разных странах, в том числе в США, России, Франции, мы наблюдаем подъем консервативных тенденций в политике, идей консолидации нации, традиционной культуры и традиционных ценностей. Можно вспомнить, что на предварительных президентских выборах во Франции выиграла Марин Ле Пен. Одновременно нарастает социальное неравенство в мире, что часто становится опорой для популистских, в том числе неоконсервативных, движений и тенденций в политике, ставящих в центр политический вопрос об идентичности. Как сказывается все это на позиции психоаналитика в обществе?

Мария Есипчук: Аналитики, конечно, чувствительны к угнетению, потому что знают, что угнетены все. Это угнетение языком, завязывающим пол и смерть в хитрый узел, причем для каждого уникальным образом. И победителей здесь нет, что несколько снимает в психоанализе вопросы классовости. Но когда мы говорим о нехватке субъекта, вопрос о том, как она связана с угнетенностью социальной, уместен.

Что значит общество? Известно, что аналитик располагается в таком месте, где практикуется особая социальная связь, которая называется психоанализом. Но само это место находится в отношениях с другими связями, то есть как-то в обществе располагается. Так что разделение по типу «кабинет отдельно, общество отдельно» не пройдет. И то и другое происходит в языке, который связывает интимное и общественное. Можно, например, заметить, что, говоря о себе в кабинете, анализант постоянно говорит о ком-то третьем — о семье, друзьях, возлюбленных, коллегах — о том, кого здесь нет. Так ли это отличается от разговоров о Ле Пен, Путине, Трампе? Одно из открытий психоанализа состоит в том, что актуальные отношения субъекта определены не настоящими связями, а прошлыми, которые задали его социальность еще давно — политика происходила в детстве. И понять эту связь времен можно благодаря тому, что он начинает переносить качества первоначально значимых других на того, с кем он разговаривает сейчас, то есть на аналитика. И таким образом аналитик благодаря работе переноса и механизма идентификации уже является фигурой политической. То есть речь идет не только о субъекте-анализанте, но и о Другом языка, в которого он погружен, — внутри кабинета это погружение происходит особым образом, не так, как вне. Искусство аналитика будет заключаться в том, чтобы не обманываться насчет собственного тут места и не становиться тем, кем его пытаются сделать, — мудрецом, тираном или объектом любви. Этим психоаналитик отличается от политика, который, наоборот, будет стараться соответствовать ожиданиям другого.

Политика происходила в детстве.

Архипов: Если общество — это язык, значит, к социальному угнетению надо относиться как к чему-то неизбежному?

Есипчук: Язык не только угнетает, но и является источником возможной свободы. Он, можно сказать, взывает к активности. И если язык породил общество, то вопрос будет заключаться вот в чем: можно ли при помощи языка помогать тем, кто оказался из этого общества исключен? Серьезный вопрос. Два года назад мы с коллегами открыли кабинет психологической помощи беженцам и мигрантам в одной правозащитной организации, «Гражданском содействии», чтобы попробовать ответить. Там мы действительно имеем дело с настоящими отбросами политических режимов, с теми, у кого серьезные социальные проблемы — с документами, жильем, со здоровьем, им бывает нечего есть. И все это они адресуют другому — на то и существуют правозащитные организации. Но психоанализ — это не такая вещь, которой можно накормить. Фокус в том, что, чтобы начать говорить о себе, надо отказаться от позиции жертвы и просителя, и самый верный способ это сделать — заплатить. Когда беженец начинает платить, он перестает быть беженцем, в смысле — он перестает нуждаться в благотворительности. Но попробуй потребуй платы у беженца или мигранта. Иногда платой становится сам приход в кабинет. Психоанализ же возможен, только когда человек готов за это знание поработать сам, что не очень вяжется с идеей благотворительности и доктриной о правах человека.

Когда беженец начинает платить, он перестает быть беженцем.

Архипов: А что за проблема с правами человека?

Есипчук: Проблему прав человека можно сравнить с тем, что Фрейд назвал фрустрацией. Фрустрация — это когда не можешь смириться с тем, что тебя чего-то лишили. И правда же лишают: от историй, которые мы выслушиваем в комитете, порой волосы дыбом встают. Но сочувствие, которое может вызвать мысль о том, что я или кто-то близкий могли бы быть на его месте, располагается со стороны воображаемого, то есть со стороны Эго. Подобное сочувствие только усилит фрустрацию пациента, вот в чем проблема. Стать на его место, как это было в той акции с утонувшим мальчиком, которого копировали сытые европейцы, надев синие шортики и красную футболку, — это такого же порядка вещь. Эго может только воображать, как это — быть беженцем, но к истине и нехватке, связанной уже с кастрацией, нас это, понятное дело, не приближает.

Другая сторона этого воображариума — статистика. Вот сейчас писали отчет для УВКБ ООН: они занимаются правами беженцев по всему миру и, в частности, в России. Они фиксируют количество беженцев и количество получивших помощь, их интересуют цифры. Но непонятно на самом деле, что за выводы можно из этого на практике сделать. Какое-то отчуждающее знание.

Так что как подстраивать психоанализ под актуальное общество — это вопрос. Когда мы попробовали разместить его в зоне, занятой правами человека, мы обнаружили сложность. Несмотря на то что в нашей стране с правами человека, как известно, дела обстоят неважно, они остаются чем-то универсальным, чем-то разумным и понятным. Но право на психоанализ и на знание о своем желании — вещь сугубо личная. У Фрейда, кстати, был скорее пессимистичный взгляд на эти вещи, судя по тому, что он говорит о советской утопии и о психоанализе бедных. Но ведь и мир был другим.

Психоаналитик отличается от политика, который старается соответствовать ожиданиям.

Архипов: Значит, в попытке заняться социальной практикой аналитики терпят провал?

Есипчук: Скорее, да. Хотя есть случаи, которые я считаю не совсем провальными, за два года, конечно, много ценного произошло. Не знаю, как для коллег, но для меня это ценное формулируется, скорее, в негативном ключе — я поняла что-то о границах, которые политическое ставит аналитическому. Для наших коллег-правозащитников, юристов и социальных работников, знаком успеха является интеграция, то есть получение беженцем убежища и прав гражданина. Нам в этом плане проще — мы заняты другими вещами. Но и сложнее — мы не можем вполне солидаризироваться с борьбой за права человека, влиться в этот поток с ними на равных. Надо сказать, сотрудники — обычно очень морально ответственные люди, которые испытывают серьезные страдания по поводу невозможности помочь всем нуждающимся или по поводу нежелания кому-то помогать. И, мне кажется, одним из важных достижений нашей работы в комитете «Гражданское содействие» стало то, что кто-то из сотрудников начал личный анализ.

Архипов: И все-таки насколько психоаналитик занимается политикой? Если мы смотрим на политику и тех, кто ей занимается, психоаналитики не делают ничего такого. Даже на интуитивном уровне мне кажется, что эти вещи не пересекаются.

Есипчук: «Политика» — это же от слова «полис», это место, аналитик занимает некоторое место, и вопрос о том, как он его там занял. Мне кажется, в этом уже есть политическая составляющая — возможность осмыслить это. Например, отличить аналитика от господина. Фрейд отказался от гипноза, Лакан отказался поднимать знамя 1968-го: аналитик — это изнанка господина. Чтобы понять эту изнаночность, можно некоторые вещи сопоставить. Если господское в политике приписать тому же консерватизму и традиционализму, то противоположностью будет марксизм. И можно заметить, что механизм работы пролетария, который описал Маркс, сильно напоминает механизм работы бессознательного, описанный Фрейдом. Психоаналитик Жан-Мишель Вапперо даже как-то сказал, что открытие психоанализа было бы невозможно без открытия капитализма, бессознательное было бы невозможно без прибавочной стоимости. Но в каком смысле? Люди всегда видели сны, трактовали их, была народная мудрость, остроты. Но не было психоаналитического дискурса, в котором эти объекты стали бы тем, посредством чего происходит воздействие на субъекта, их порождающего. С капитализмом что-то выпало, и только тогда стало возможно занимать такие специфические места.

Студент ситуационистских симпатий атакует Жака Лакана во время его лекции в 1972 году

Студент ситуационистских симпатий атакует Жака Лакана во время его лекции в 1972 годуАрхипов: Любопытно, что здесь Вапперо смещает акцент на Маркса. А Лакан в 1965-м говорит, что психоанализ не был бы возможен без Декарта и его субъекта науки. Хотя возникает тот же вопрос: вроде бы истерички и невротики были и до Декарта.

Есипчук: До Декарта были ведьмы и костры, факт. Но марксистский поворот, скорее, отсылает к экономике, чем к существованию. И все это связано с дискурсами и социальными отношениями, конечно. Дискурс — это и есть социальное отношение.

Архипов: Тогда у меня еще один вопрос: при всяком ли режиме знания возможен психоанализ?

Есипчук: Раздобыла книжку недавно: переписка Фрейда с Николаем Осиповым, пионером русского психоанализа, который состоял в кружке Сербского, переводил Фрейда и, как многие, пострадал от режима. Очень депрессивная переписка, которую он уже в двадцатых ведет из эмиграции. Мне было сложно ее читать, потому что у меня как раз есть какие-то идеалистические воззрения о том, что, не будь этих гонений 1930-х годов и закона о буржуазных извращениях в педологии Наркомпроса, советский психоанализ был бы возможен. Тут же и война, и Фрейд не менее пессимистичен. Но оба притом заняты своим делом: психоанализом. Правда, Осипов больше переводил и писал, вряд ли он мог практиковать. Но знание о бессознательном возможно при любом режиме, даже в опале. А вот практика — не везде и не всегда.

Зигмунд Фрейд с дочерью Анной бежит от нацистов из Австрии в Лондон в 1938 году

Зигмунд Фрейд с дочерью Анной бежит от нацистов из Австрии в Лондон в 1938 годуАрхипов: Вспоминаются слова Лакана о том, что психоанализ не является классовой практикой. Кажется, это называется «Ответ Лакана студентам-философам».

Есипчук: Одна женщина платит мне 300 рублей за сеанс, и это много для нее, и она в анализе. И то, что я могу эту работу проводить, для меня важно в социально-политическом плане тоже. Если бы не поддержка коллег-единомышленников, тех, кто обеспечивает нас бесплатным местом, эта работа, которая проходит вне всякой институции, была бы невозможна или за нее надо было бы приплачивать лично мне — ее денег не хватило бы даже на аренду кабинета. Важно, чтобы это были экономические отношения, но это не классовый вопрос, да. Вопрос экономики не является сугубо классовым.

Архипов: Кстати, это спорно. Есть масса аналитиков, которые берут за первый сеанс в районе пяти-шести тысяч рублей. И в связи с тем, что априори первый сеанс столько стоит, утверждение о том, что психоанализ не является классовой терапией, довольно спорное.

Есипчук: Ну, это все же другой вопрос, который касается, скорее, переноса. Кто, как не лаканисты, знает, что здесь всегда есть место хитрости? Аналитики очень по-разному вписываются в современные социальные отношения, и мало кому действительно удается зарабатывать психоанализом на жизнь. Так что, если кому-то удается, остается только порадоваться.

Открытие психоанализа было бы невозможно без открытия капитализма.

Архипов: Бессознательное имеет какое-то отношение к специфичному режиму знания и властным отношениям?

Есипчук: Без сомнения. Есть, например, власть капитала. Как же быть с довольно беззубым в действительности положением психоаналитиков лакановской ориентации в борьбе против естественных следствий этой власти — технонаучности, обещающей человеку могущество, медикализации, решающей проблемы страдания, нейробиологии, обещающей суперзнание? Ведь даже у дохлого фрейдизма из эго-психологов выживать получается лучше. Как здесь выживать — не только психоаналитикам, но и дискурсу? Тут, мне кажется, есть две тенденции. Есть те, кто занимается политикой в буквальном смысле, они говорят: «Лаканистам надо бороться!» — подыгрывать власти, демонстрируя ей свою лояльность, чтобы занимать социально значимые места, ангажировать новых адептов, конкурировать с IPA (Международная психоаналитическая организация. — Ред.), чтобы анализ не сводился к анализу Эго, то есть к психотерапии. Надо играть в этом мире по жестким правилам, которые здесь заданы. Но есть и другая политика, не такая грубая и прямолинейная, которая находится в других связях со временем и его угрозами. Такая политика, где открытие бессознательного никогда не теряет своей свежести, стоит только разглядеть его суть. Где Фрейд современен независимо от режима, в котором его читают. Где знание о психоанализе невозможно получить в университете, но то, что его иногда удается тем не менее передавать, связано с его внеисторичностью, внеклассовостью, вне-... С одной стороны — вне-, но, с другой стороны, и свое-временностью и современностью, здесь какой-то парадокс временной, исследовать который нужно, без сомнения, вместе с пониманием значения времени в психоанализе. Время в психоанализе подразумевает возможность такого акта, который существует не во времени интерсубъективного понимания, не во времени мгновенного взгляда формальной логики, а в качестве...

Архипов: В качестве времени логического.

Есипчук: В качестве времени логического, именно. Спасибо!

Михаил Страхов

Никита Архипов: В современной политической ситуации можно увидеть некоторый подъем консервативных тенденций: идеи национализма в их различных ипостасях, возрождение «традиционных ценностей» и т.п. Часто эти тенденции ставят в центр вопрос о консолидации по принципу идентичности (религиозной, этнической, ценностной). И этому может в той или иной мере сопутствовать идея о «восстановлении величия» страны и нации.

Сказывается ли это на психоаналитической практике? Разумеется, существует вариант ответа: «Да, сегодня правда есть такие настроения, и люди действительно бредят этим». Но есть ли в этой ситуации что-то, что не просто связано с производством бреда с той или иной политической окраской, а какие-то особые изменения, которые бы доставляли новые сложности практикующему психоаналитику?

Михаил Страхов: Ваш вопрос отсылает к фразе Лакана «все бредят». Лакан имел в виду, что это происходит всякий раз, когда человек погружается в какой-либо дискурс. Для Лакана слово «дискурс» — техническое понятие, которое позволяет найти аналог в психоаналитической теории для того, что обычно называется социальной связью, которая может быть разделена двумя или большим количеством людей. Дискурс служит готовым ответом на вопрос о сексуальности — ответом, который заимствуется у того, кто называется «Другой». И тут психоаналитики находятся в двойственной позиции. С одной стороны, когда они вслед за Лаканом говорят, что все бредят, они интересуются дискурсом: тем, во что человек верит, с чем человек себя идентифицирует и так далее. И они относятся к этому как к бреду в том смысле, что это то, что можно реконструировать, исследовать, интерпретировать. Но это не значит, что аналитики относятся к этому «бреду» с пренебрежением или как к чему-то, что достойно исключительно некой деструкции. Наоборот, аналитики относятся к бреду как к единственно доступному для человека способу обходиться с тем, что в противном случае обрекало бы его на аутистическое существование в своем наслаждении. Ведь то, что в психоанализе называется наслаждением, — это то, что делает человека бесконечно одиноким. Это, собственно, то, что открыл Фрейд, когда указал, что человеческая сексуальность — вовсе не то, что называют «половым». То есть это не когда два пола или два тела встречаются, а некое личное дело одного субъекта с его собственным телом. По сути своей наслаждение аутоэротично, а другое тело и другой являются для него препятствием. Хотя мы и находимся в иллюзии, будто сексуальность — это некая практика, производимая между двумя особями. Таким образом, все, что обобщается под словом «дискурс», то есть связь с Другим, — это попытка человека с этим наслаждением обойтись. И политика имеет прямое отношение к этой теме. Но как психоаналитик к политике может отнестись?

Человеческая сексуальность — вовсе не то, что называют «половым».

Сейчас во Франции готовятся выборы, и одна из возможных и для многих не очень приятных перспектив — что к власти может прийти Марин Ле Пен. Скорее всего, она пройдет во второй тур. И мы с коллегами получили призыв от психоаналитической школы, к которой мы принадлежим, подписать петицию: что мы как аналитики хотим всех предостеречь от этой угрозы, что мы против Ле Пен. Многие коллеги считают, что победа Ле Пен — угроза демократии и психоаналитической практике и поэтому петицию следует поддержать... Лично я к этой петиции отношусь довольно критично. Потому что вне своего аналитического кабинета я имею право занимать любую позицию: либеральную, антилепеновскую и тому подобное. Но когда я нахожусь в кабинете, то предпочитаю не бредить. Я даю возможность ко мне обратиться кому угодно, людям с любыми политическими взглядами, любыми идеями, которые тем самым становятся объектом исследования в психоаналитическом кабинете. И если я заявляю вслух о своей политической позиции такого рода, то в связи с этим могут возникнуть определенные ограничения для моей собственной практики.

Архипов: Возможно, если мы вооружаемся психоанализом, чтобы оспорить одну из наличествующих политических альтернатив, происходит смещение в сторону того, что называется университетским дискурсом?

Страхов: Согласен. Одна из идей Лакана — что не существует метаязыка. Другими словами, анализируя язык, пытаясь его реконструировать и исследовать, мы не претендуем на использование языка более высокого уровня, который бы был более правильным. Если аналитик явно критикует некую наличествующую социальную связь в существующем мире, то есть угроза, что это может восприниматься как претензия психоаналитика на веру в некий иной высший дискурс: либерализм, демократию или еще что-то.

Архипов: А какую угрозу практике может представлять Ле Пен?

Страхов: Это одна из страшилок. Действительно, в тоталитарной стране психоанализ невозможен — просто в силу того, что тоталитаризм — это такой дискурс, такая форма социальной связи, которая не может допустить существования внутри себя такой другой формы дискурса, как психоанализ. И если воспринимать приход к власти Ле Пен как установление некого ультраправого тоталитарного строя во Франции, то, естественно, следует думать, что он будет представлять угрозу для существования психоанализа как практики. Другое дело, что мне лично такой сценарий в современном мире кажется маловероятным.

Архипов: А есть иные примеры?

Страхов: Ну, например, чтобы психоанализ возродился в России, нужно было, чтобы закончился коммунизм. А когда нацисты пришли к власти в Германии, психоанализ перестал там существовать и вернулся лишь при смене политического режима. Есть и иные примеры. На Кубе первая попытка экспансии психоанализа была еще в начале 2000-х годов, но, насколько я знаю, если от этой экспансии что-то и сохранилось, то разве что в лице коллег, которым удалось тогда с Кубы уехать. Возможно, сейчас там иная ситуация, но тогда эта несовместимость была налицо.

Несмотря на то что Россия не может похвастаться политическим либерализмом, что касается практики, мы находимся сейчас чуть ли не в лучшем положении, чем Франция. В силу того, что на политической и экономической сцене сильные мира сего заняты у нас немножко другим и им наплевать, что происходит в области здравоохранения, в том числе в области психического здоровья, наша практика весьма свободна. Мы находимся в контакте с нашими коллегами-психиатрами, с некоторыми учебными учреждениями, чувствуем, что есть возможность высказываться и быть услышанными, вступать в диалог.

Во Франции сейчас психоаналитики под очень сильным давлением когнитивной и поведенческой психотерапии. До недавнего времени психоанализ более-менее был представлен в университетах, но сейчас фактически из них исключен. То же самое происходит и в клиниках. До недавнего времени психоанализ рассматривался как один из мейнстримов в помощи страдающим от аутизма, но сейчас поставлен вопрос чуть ли не о запрете вмешательства психоаналитиков в область, касающуюся детского аутизма.

Архипов: Не так давно был даже фильм с суровой критикой в адрес психоаналитической работы с аутистами, где в качестве объектов критики были выбраны очень ортодоксальные аналитики…

Страхов: Да, был целый скандал. Но скандал может даже быть на руку психоанализу, просто надо уметь этим пользоваться. Однако проблема в том, что этот фильм — не просто отдельное высказывание, он — часть атаки на психоанализ, источником которой являются определенные политические и экономические силы, как раз поддерживающие когнитивную и поведенческую терапии.

Политическая миссия психоаналитика — обеспечивать наличие еще одной формы социальной связи, которая без него бы просто не существовала.

Архипов: Вы говорили, что психоаналитик занимает двойственную позицию. С одной стороны, он аналитик, с другой, в жизни у него есть какая-то своя политическая позиция... Но если мы предположим, что психоаналитик занимается политикой, в каком смысле он ею занимается?

Страхов: Хороший вопрос! Я думаю, аналитик занимается именно двумя политиками.

Во-первых, он занимается политикой как гражданин, как бы высокопарно это ни звучало, то есть он может при желании участвовать в политической жизни. Другое дело, что, на мой взгляд, он может делать это лишь скромно, потому что, если пациенты будут узнавать что-то о его политической ангажированности, это может очень сильно на них повлиять. И есть разные аналитики с разными взглядами. Я не удивлюсь, если среди специалистов во Франции есть немало приверженцев той же Ле Пен, и ничего страшного в этом, я считаю, нет.

Но, во-вторых, есть некая политика, которой психоаналитик не может не заниматься: это то усилие, которое он должен прикладывать для поддержания той формы социальной связи, которой является психоанализ. Собственно, психоаналитик — это единственный страж психоанализа как такового, не в плане знаний, не в плане передачи каких-то теоретических взглядов, а именно как возможности для субъекта. Он дает возможность человеку найти особого партнера и начать говорить так, чтобы установилась такая связь, которая существует вопреки любой форме политического строя и которая может существовать только в психоанализе. И это политическая миссия аналитика: обеспечивать наличие еще одной формы социальной связи, которая без него бы просто не существовала.

Архипов: Действительно, эксплицитно представленная позиция психоаналитика может повлиять на его анализантов. Но здесь возникает интересный момент. Мы знаем, что Лакан много теоретизировал на основании Маркса и говорил про капиталистический дискурс, кажется, в тонах не очень благожелательных.

Страхов: Одним из главных наследий Фрейда являются его пять знаменитых больших случаев: Доры, Человека с крысами, Человека с волками, маленького Ганса и президента Шребера. И когда мы принимаем пациента, одна из важнейших вещей в начале лечения — это поставить диагноз, понять, с чем ты имеешь дело: это часть психоаналитической культуры. Я очень сильно сейчас упрощаю, но аналитики немножко соизмеряют любого пациента, который к ним приходит, с одним из пяти больших случаев Фрейда. То есть можно сказать, что ко мне пришла немножко Дора, ко мне пришел немножко Человек с волками или немножко Человек с крысами... Это всегда неточно, но эти пять фрейдовских случаев работают как некая система координат, с которой пациент, конечно, никогда не совпадает. Ты, разумеется, никогда не встретишь фрейдовского Человека с крысами. Но ты можешь встретить кого-то, кто говорит как бы немножко на диалекте Человека с крысами и чье обхождение с тем, что мы называем неврозом, будет похожим. И Лакан добавляет к этим фрейдовским координатам что-то свое, вводя теорию дискурса, и говорит в том числе о дискурсе капиталистическом. Тем самым он нам дает некое измерение, в котором человек в современном обществе не может не находиться. В этом смысле теория Лакана — это не критика, не попытка сказать, что тот или иной дискурс — это ужасно и он должен подвергнуться деструкции и свержению. Но дискурс — это то, с чем приходится иметь дело и в чем нужно уметь разбираться, чтобы слышать в том числе что-то в речи пациента и искать вместе с ним на психоанализе способы обхождения с определенными вопросами, с которыми по-своему обходятся другие дискурсы. Ведь, еще раз, дискурс — это именно решение.

Чем больше я думаю об этом iPad'е, тем в большей степени что-то рвется между нами.

Архипов: Я спросил про дискурс капитализма, потому что периодически, в том числе и со стороны аналитиков, как российских, так и зарубежных, можно услышать, что психоанализ — это выход из дискурса капитализма.

Страхов: Лично я не уверен, что это правильная формулировка — «выйти из дискурса капитализма». Скорее, из него в современных условиях невозможно выйти. Пример присутствия дискурса капитализма в нашем с вами общении сейчас — то, что между нами находится объект в виде iPad'а. И в этом смысле я говорю как бы с вами, мы общаемся, идет беседа, я пытаюсь что-то донести до вас, но на самом деле я знаю, что включена запись, и по большей части я говорю iPad'у. И это и есть капиталистический дискурс: в первую очередь, это особое место объекта, когда я вступаю в связь, обхожусь со своей нехваткой, не используя другого субъекта, другого персонажа, с которым я мог бы говорить, а используя объект как костыль, как то, что приходит на место моей нехватки. Я подключаюсь к объекту, который нарушает мою связь с другим. И вот это именно то, что сейчас происходит. Чем больше я думаю об этом iPad'е, тем в большей степени что-то рвется между нами. Ну и наоборот. К сожалению, этот iPad необходим, чтобы в том числе наш диалог мог быть опубликован и донесен до других людей.

Архипов: Возвращаясь к радикальным правым политическим настроениям: с вашей точки зрения, они не производят какой-то специфичной формы бреда?

Страхов: Как аналитик, я вполне допускаю эту возможность в приложении к конкретным случаям. Но, кроме того, я уверен, что чем радикальнее политический дискурс, тем лучше он выполняет терапевтическую функцию, тем эффективнее он лечит. Есть социологический факт: чем менее демократично общество, чем более оно тоталитарно, тем исследования показывают более высокий уровень счастья населения, его удовлетворенности жизнью — люди заявляют, что они счастливы. Как с научным фактом, с этим можно спорить, но по сути я искренне в это верю. Ведь что такое либерализм? Это допущение собственного одиночества, собственной уникальности, отличности от другого. Мы тем самым движемся в направлении того, что называется в психоанализе «симптомом». И потому признание собственной уникальности обрекает человека на обнаружение собственного симптома, собственного страдания. В то время как чем в большей степени я слипаюсь с другим, тем в большей степени этот симптом уходит в забвение.

Я приведу пример из практики. Женщина, которая пришла ко мне на анализ, рассказывает, что привело ее ко мне, — историю своего страдания. Она все время занимается кем-то другим. Сначала она посвящает себя в течение нескольких лет своему сыну, у которого очень серьезные проблемы. Потом у нее болеет мать, и она занимается матерью. Так она большую часть своей жизни существует в служении другому. То есть ее мир тоталитарен, она живет в подчинении. И в какой-то момент, когда она рассказывала мне все эти истории о том, как она кому-то помогает, я спрашиваю: «А сейчас-то что вас волнует, что вас привело сейчас ко мне?» Так вот, оказывается, что именно сейчас она никем особо не занимается, как это было прежде, но когда она утром просыпается, то испытывает невыносимое, острое ощущение тоски. Настолько острое, что оно переживается ею как ощущение в теле, подобное переживанию некой физической дыры. Это чувство продолжается несколько секунд. А чтобы с ним справиться, ей нужно чем-то заняться. Она хватается за работу, еще за что-то. Другими словами, она просыпается утром с какой-то мыслью, которая сопровождается таким переживанием, и, чтобы перестать страдать, ей нужно чем-то заняться, то есть просто отвлечься, прогнать эту мысль. Так вся рассказанная ею история переворачивается: проблема не столько в том, что она была все время в служении кому-то, а в этой жуткой тоске и дыре, разверзающейся, когда некому служить. И ее способ обхождения с этим — как раз служить другому. Можно сказать, что это случай политический. Но что психоаналитик может ей предложить? Он может стать партнером.

Архипов: Заняться политикой.

Страхов: Да, заняться такого рода политикой. Но как? Аналитик ей не должен предписывать собственные решения и не должен назначать очередную встречу. Именно в этой точке я предпочел остановить сеанс, показав ей этот момент ее одиночества и то, как она с этим одиночеством, на самом деле, обходилась раньше и не переживала тогда эту острую боль. Я сказал: «У вас есть выбор. Вы можете продолжить, как раньше, служить другому, и, возможно, это один из способов, как с этим можно обходиться. Но есть и другой способ — тогда приходите ко мне». И здесь мне близка та позиция, что психоаналитик не революционер, предлагающий сразу перевернуть дискурс, который начинает видеть пациентка за своим симптомом; скорее психоаналитик открывает пациентке перспективу чего-то другого и предлагает возможность выбора. Посмотрим, что она выберет.

Александр Смулянский

Никита Архипов: Может ли господство консервативно-реакционных политических установок повлиять на позицию аналитика в обществе?

Александр Смулянский: Подобная ситуация требует от аналитика не этического выбора, как поначалу может показаться, а теоретической тонкости, которую нельзя миновать и пропуск которой приводит к тому, что аналитик становится перед ложным выбором. Долгое существование психоанализа в интеллектуальной повестке привело публику к глубокому убеждению, что аналитик должен находиться на стороне всего прогрессивного человечества.

Убеждение это носит вполне симптоматический характер и сродни той убежденности, которую питает в начале анализа каждый анализант, полагающий, что в лице аналитика он нашел субъекта, успешно сопротивляющегося тому, что анализант привык считать моральной недобросовестностью, отсталостью или невыносимой для него глупостью, но чему он сам не в состоянии возразить развернуто. Иллюзия эта в полной мере реализует себя в тех случаях, когда негодование принимает публичные масштабы и становится режимом знания определенной среды — как правило, среды интеллектуально-ангажированной. Именно от нее в сторону психоаналитика исходит требование высказаться, подтвердив тем самым, что ее негодование соответствует чему-то реальному.

Момент этот, как правило, приводит к тому, что аналитики, чья позиция часто также осознается ими как интеллектуальная, не могут сопротивляться искушению на это требование ответить и тем самым присоединиться к политической критике в прогрессивистском ключе. Именно так возникают теоретические союзы, приводящие к появлению в аналитической мысли защитной интонации: ведь ей приходится свидетельствовать в пользу вещей, на которых анализ изначально никогда не базировался и многие из которых самим аналитикам в их практике не дозволены: свободное высказывание мнения, приоритет осознанного личного выбора, культ (само)развития и т.п. Такое свидетельствование помимо создаваемой им парадоксальной ситуации неизбежно ведет аналитика к паллиативной позиции: спрашивая с критикуемой группы или инстанции, развенчивая ее наслаждение, аналитик больше не спрашивает, как устроено желание того, на чье требование он отвечает и кто, требуя исцеления социального симптома, сам представляет собой симптом особого рода — другими словами, являет собой продукт желания Университета. Последний, даже переживаясь сегодня как прибежище властной бюрократизации, тем не менее остается местом, в котором запрос на процедуру свободного установления истины и соответствующую этому запросу этическую позицию субъекта повторяется снова и снова, становясь программой деятельности наиболее активных групп. Обманываться скорее диссидентствующим положением этих групп не стоит — обращаясь к истории «мандарина от науки», нетрудно увидеть, что его нормальное положение всегда носит черты маргинальности, что позволяет ему еще надежнее, избавившись от словесной обслуживающей волокиты, оказаться на уровне акта университетского высказывания, где всегда ждут глубокой и личной ответственности каждого участника за производимый им вклад в продвижение знания. Позиция эта, очевидно, аналитику не присуща, а связанное с ней требование для него невыполнимо, поскольку центр тяжести производства желания в анализе всегда смещен на сторону анализанта.

Условный консерватор практически никогда не просит об анализе. Напротив, об анализе для консерватора сегодня просит либерал.

В этом смысле любое сгущение политической атмосферы, любое изменение режима, переживаемое как ухудшение, толкает аналитика в направлении, противоположном тому, которое он берет в силу подчинения следствиям, создаваемым его аналитической техникой. Техника эта, как известно, базируется на фрейдовском предостережении, требующем независимо от благородства цели прежде всего обращать внимание на источник запроса. Раздражающая многих интеллектуальных активистов фрейдовская щепетильность, выражающаяся в отказе аналитика принимать во внимание ссылки на объективно вопиющую социальную ситуацию, связана не с намеренной деполитизацией анализа, а с невозможностью не учитывать ту последнюю инстанцию, которая к анализу за поддержкой обращается и которая в конечном итоге и выступает носителем потребности в нем.

Правило это никак нельзя обойти: оно создает для аналитика ориентир, подсказывающий ему, в каких случаях возможно применить свои силы. Если принимать во внимание реальную сферу действия этого ориентира, то можно установить, что условный консерватор практически никогда не просит об анализе. Напротив, об анализе для консерватора сегодня просит либерал. При этом осуществлению его желания подвергнуть анализу систему, оппонентом которой он выступает, препятствует прежде всего то, что созданный Фрейдом анализ не анализирует институты — власти, капитала, морали, медиа и т.п. Вместо этого он анализирует субъекта. Это не означает, что субъект полностью сводится к ограниченному буржуазно-индивидуальному существованию, которое часто критикуют промарксистские исследователи, смешивающие понятия субъекта и индивида. С точки зрения анализа субъект прежде всего представляет собой тревогу, вписанную в структуры речи: именно это делает невозможными, не соответствующими духу фрейдовского открытия многочисленные попытки создания прикладной аналитической практики, предметом которой является политика или же культура, — психоанализ «консервативного поворота», психоанализ «медиа», психоанализ «киноязыка» и т.д. Даже принося реальные плоды знания, подобная прикладная деятельность покидает аналитическую почву, обживаясь в другом дискурсе, для которого наличие в его предмете тревоги не является обязательным требованием, — дискурсе Университета.

Первое издание работы Фрейда «Психология масс и анализ человеческого "Я"», 1921

Первое издание работы Фрейда «Психология масс и анализ человеческого "Я"», 1921Архипов: При всяком ли политическом режиме (или режиме знания) возможен психоанализ?

Смулянский: Ответ на этот вопрос следует рассматривать с двух точек зрения, поскольку в анализе участвуют как минимум двое. Так, аналитик возможен при любом политическом режиме, но не при всяком режиме возможен анализант, поскольку та среда, из которой он берется, образуется, вопреки очевидности, вовсе не из предположительного спроса на анализ как таковой. Убежденность в наличии этого спроса, восходящая ко времени, когда анализ еще не полностью покинул медицинскую среду и черпал пациентов именно оттуда, уже при жизни Фрейда была существенно поколеблена потоком пациентов из числа тех, кто оказался чувствителен именно к теоретическим соблазнам, которые анализ с собой несет. После начального периода сотрудничества с врачебными учреждениями Фрейд обнаруживает, что наиболее интересные случаи ему поставляет среда, обремененная не столько неврозом, сколько соответствующим образованием. Именно в этот момент ему приходится сформулировать суждение, которое и теперь представители анализа склонны скорее замалчивать, опасаясь самого его звучания: суждение, согласно которому в анализ может войти только субъект, обладающий для этого соответствующей интеллектуальной склонностью, которую Фрейд довольно дерзко с общей точки зрения обозначает почти что как «способность», соответствующее качество интеллекта.

Сегодня можно обосновать эту дерзость, заметив, что склонность к анализу нимало от факта существования анализа не зависит и формируется в среде, влияние на которую оказывает, соответственно, скорее интеллектуал, нежели психолог, — другими словами, в анализ приходят из речевых практик, которыми окружает себя Университет. Последнее обстоятельство, не делая из самого анализа ни просветительской, ни образовательной практики, тем не менее развенчивает устойчивый терапевтический миф о существовании изолированного спроса на анализ как на услугу психологического толка. В собственный анализ субъекта приводит не сам по себе невротический симптом, а тревога, которую он выносит из своего условно просвещенного окружения и которая обсессивным образом толкает его на путь соискания признанности, где он запутывается в бесплодных попытках произвести продукт и тем самым отдать этой среде должное. Таким образом, для появления анализа и анализирующегося субъекта, как это ни парадоксально, необходим Университет.

Субъект прежде всего представляет собой тревогу, вписанную в структуры речи.

Архипов: Если аналитик и занимается политикой, то в каком смысле он это делает?

Смулянский: С того момента, как анализ сделался предметом забот гуманитарной общественности, неоднократно — то в форме покровительственного интереса, то в форме подстрекательства — делались попытки выяснить, какое отношение он имеет к политике. Источником одних из наиболее удачных формулировок тем не менее является довольно скромная по размеру работа Младена Долара. Во вступлении к ней Долар неоднократно замечает, что фрейдовское предприятие со стороны производит впечатление индифферентного к политике, и в то же время формулирует гипотетическое возражение против возможности занимать подобную позицию: «Кто-то немедленно заметит, что не существует такой вещи, как политическая индифферентность, и что индифферентность по существу представляет собой позицию, вполне определенным образом поддерживающую власть, — то есть некую политику можно эффективно поддерживать, просто устраняясь из политики как таковой» [1].

Как можно обойти эту трудность? Очевидно, что если политика сводится к политическому движению, к movement, позиция аналитика обречена оставаться пассивной и в этом смысле открытой критике со стороны возможного активизма. Но Долар выходит из ситуации, оставляя первую часть словосочетания: ни к какому movement аналитик, конечно, не принадлежит, но это не значит, что в последствиях его деятельности нет никакого political.

Сказать, что политическое обнаруживается в последствиях аналитической деятельности, с одной стороны, означает тем самым снова повторить, что аналитик политикой не занимается. Тем не менее то, что происходит в результате его деятельности, оказывается чем-то, что можно прочитать только в политических координатах. Так, Долар замечает, что само аналитическое сообщество не может описываться в терминах ни профессиональной ассоциации (такой, как ассоциация дантистов или акушеров), ни ассоциации строго научной — критериям ни той, ни другой аналитическое сообщество не отвечает и, более того, делает все, чтобы не только внедрить критерии совершенно иного порядка, но и изменить сам порядок соответствия критерию. Неоднократно замечалось, что аналитическая теория распространяется не так, как любая другая теория, — что производство знания в анализе, в отличие от аналогичного университетского производства, остается скреплено с тем, что аналитик предпринимает в качестве интерпретации.

Если продолжать мысль Долара, речь, другими словами, идет о вмешательстве — термин, который, с одной стороны, Фрейд перенимает у вполне легитимного медицинского сообщества, подразумевающего под ним протокольный и рутинный порядок врачебных действий, но который в гораздо большей степени описывает то, что произошло в результате выхода анализа на публичную сцену, где в итоге претерпел изменения сам порядок снискания и дарования признанности в адрес речи. При этом Фрейд не создал прецедента в интеллектуальной истории, после которого стало невозможно мыслить как раньше, — в том смысле, в котором подобные прецеденты создавали философы, такие, как Кант или Гегель. Такое воздействие при всей его масштабности как раз не было политическим. Последствия вмешательства аналитического подхода были совершенно иными: после возникновения анализа все то, что субъект способен сказать или опубликовать, равно как и способ, которым на это отреагирует среда, необратимо изменились, и произошло это в результате того, что внутренние правила аналитического сеттинга стали основанием для восприятия речи в публичном пространстве.

Именно в этом значении имеет смысл говорить о «последствиях аналитического вмешательства». Известное замечание Фрейда о долгосрочных результатах анализирования, которые продолжают воспроизводить себя в психическом пространстве даже после того, как личный анализ завершен, изменяя политику субъекта в отношениях со своим наслаждением, может быть прочитано и как предсказание о грядущем перераспределении наслаждения, произошедшем в публичной среде после столкновения с фрейдовским актом высказывания.

[1] Mladen Dolar. Freud and the Political. // Theory & Event, 12, no. 3 (2009).

Александр Бронников

Никита Архипов: В связи с происходящим в политике консервативным поворотом какова общественная позиция аналитика? Как можно ее проблематизировать?

Александр Бронников: Не хотелось бы скатиться тут в социологию. Да, я имею дело с разными людьми, с представителями разных классов и идеологий: на психоанализ ходят представители буржуазии и пролетарии, левые интеллектуалы и правые консерваторы, даже те, кому не чужд «ура-патриотизм». Это роднит психоанализ с услугой, с непроизводительным трудом, как его определял Маркс, с чем-то вроде парикмахерской. Но суть психоанализа как раз не в этом: он не подпадает под понятие непроизводительного труда, не является услугой.

Конечно, есть школы психоанализа, которые заняты тем, чтобы психоанализ был доступен всем: как есть право на интернет, так есть право на психоанализ, на него покушаются различные диктатуры и т.п. Здесь мы попадаем в правовой дискурс, а не психоаналитический, и им должны быть заняты правозащитники. Но проходить анализ и право проходить анализ — разные вещи, и есть проблемы, имманентные самому анализу.

Это не значит, что я пытаюсь изолировать психоанализ от проблем, которыми занято общество. «Недовольство культурой» Фрейда — яркий пример отсутствия этой изоляции. Как видно из этого текста, психоаналитики включаются в эту дискуссию через вопросы наслаждения. Есть марксисты, которые благодаря Марксу знают, что дискурс основан на отчуждении прибавочной стоимости, есть лаканисты, которые благодаря Лакану знают об отчуждении наслаждения. И есть те, о ком ты начал задавать вопросы, кого несколько в общем виде поместили в группу «консерваторов». Что можно про них сказать? Не опьянены ли они, например, тем опиумом, про который говорил Маркс? Анестезией, снижающей страдание от отчуждения?

Психоанализ можно условно отнести к левым дискурсам. Однажды Лакан в интервью «Телевидение» сравнил психоаналитический дискурс с сексуальной левизной. Лакан ввел в психоаналитический дискурс термин «прибавочное наслаждение» — по аналогии с «прибавочной стоимостью» Маркса. И именно это выводит психоанализ из области услуг: тот факт, что этот дискурс имеет дело с прибавочным объектом, вокруг которого вертятся дискурсы. И психоанализ делает несколько совершенно новых шагов в концептуализации этого объекта.

Обложка первого издания «Недовольства культурой» Фрейда. 1930

Обложка первого издания «Недовольства культурой» Фрейда. 1930Архипов: Наверное, то, о чем говорил Лакан, — это некоторая структурная левизна: та позиция, которую занимает субъект в отношении наслаждения?

Бронников: Да, скорее, так. Прибавочное наслаждение — та часть наслаждения, которая отчуждена благодаря тому, что мы говорим, так же как отчужден продукт труда у пролетария, как отчуждено время, которое он бесплатно трудится. Именно в этом новость Лакана: что причиной отчуждения является язык и речь. И психоанализ занят тем, чтобы отчуждение в области сексуального было поменьше, чтобы удалось обойтись с этим отчужденным объектом каким-то интересным образом. Поэтому мне, например, ужасно интересна теория прибавочной стоимости Маркса, когда я пытаюсь понять, что у людей с сексуальностью происходит. Но это не значит, что марксизм задает мою социальную позицию как, например, левого активиста. Я не уверен, что можно вообще быть левым активистом в области сексуального, хотя понятно, что некоторые пытаются этим заниматься.

Архипов: А практика аналитика в кабинете — это не то, о чем ты говоришь? Не левый активизм в сексуальности?

Бронников: Психоанализ, еще раз, — это практика, в которой задействовано прибавочное измерение. Каким образом? Самый простой способ это объяснить: человек хотел сказать одно, а сказал чуть больше, чем собирался. Вот эта разница между тем, что хотел сказать, и тем, что сказал (подобно разнице между сделанным трудом и оплаченным), — это и есть момент, который психоаналитики, даже если они не читали Маркса, не пропускают.

Другой простой пример — это фрейдовский анализ остроумия. Можно открыть его работу «Остроумие и его отношение к бессознательному», чтобы увидеть, как он ловко говорит про экономию в остроте, экономию, которая достигается в чистом виде обращением с означающим и эффектом которой является смех, то есть некоторая доза наслаждения.

Не уверен, что можно вообще быть левым активистом в области сексуального.

В «Римской речи» Лакан даже сравнивает пациента с рабочим, потому что говорить на психоанализе — это труд. На психоанализе, бывает, человек начинает говорить и, казалось бы, говорит все что угодно, ведь психоанализ — то место, где говорят все, что приходит на ум, но потом говорить становится трудно, возникает сопротивление этому труду. И здесь скорее сопротивляющийся пациент выступает в качестве активиста. Это интересный момент: ведь психоаналитический кабинет, как некоторым ошибочно кажется, — это место свободы слова. Но Фрейд говорил о психоанализе как о способе ответить на сопротивление. А Лакан критиковал тех, кто пытается на это сопротивление ответить «прямым силовым воздействием» из серии «вы сопротивляетесь, оставьте свои попытки отрицать истину, примите реальность». Вместо этого он, например, предложил практику остановки сеанса, «короткого сеанса». Само название «короткий сеанс» отсылает ко времени, к разрезу, который вводится в некоторую непрерывность.

Тот момент, когда аналитик делает этот разрез, — момент, связанный с «пустой» речью, которая как раз и воплощает отчуждение.

Маркс первым заметил это членение времени: в капитализме есть время основного труда, а есть время прибавочного труда, который будет отчужден. В капиталистическом дискурсе граница между ними стерта, не обозначена. Какую ввести купюру в рабочий день, чтобы уменьшить отчуждение?..

Но в «коротких сеансах» Лакана вычитывается еще немножко другая функция, нежели попытка буквально урезать рабочий день: то есть тут недостаточно диахронии, потому что разрез имеет отношение и к синхронии, то есть к структуре, что редко замечают даже психоаналитики.

Архипов: То есть можно прочитать размышления Маркса о времени, опираясь на лакановское логическое время?

Бронников: Я думаю, что его можно и нужно читать в контексте понимания того, что такое психоаналитический дискурс, то есть в контексте лакановской теории дискурса.

Пафос этой теории — что прибавочный объект никуда не выкидывается, не исчезает в психоанализе, и решение, которое пытается найти Лакан, в том, что это прибавочное наслаждение, прибавочный объект, который отчужден у пролетариев в дискурсе капиталиста, начинает занимать другое место в дискурсе психоаналитика. Грубо говоря, эффектом психоаналитической интервенции становится возникновение этого объекта, который психоаналитик не присваивает.

Есть «дикий» психоанализ (выражение Фрейда), который списывает проблемы с наслаждением на ограничения, накладываемые обществом. Дикий психоанализ призывает почаще заниматься сексом и видит в этом избавление. Но не все так просто с сексуальностью: простым раскрепощением, простой либерализацией сексуального ничего не добьешься, потому что «свободный» рынок, как и «свободное» либидо, еще не гарантирует решения проблем с отчуждением, проистекающим из структуры, связанной с прибавочным объектом.

Архипов: Про психоанализ как раскрепощение от ограничений общества — это позиция Вильгельма Райха и его учеников...

Бронников: Да, и эта позиция является обманом. Возвращаясь к фрейдовскому «Недовольству культурой», я бы сказал, что то, что Фрейд описывает, можно назвать социальным неврозом. Эту структуру Лакан связывает с поверхностью из топологии в форме бублика под названием «тор», что имеет во французском некоторые созвучия со словом «вина». Общество, которое осмыслено как невроз, — общество вины, общество фрейдовской инстанции Сверх-Я. Страдание от этого Сверх-Я парадоксально: чем больше его слушаешься, тем больше оно тебя мучает. Некоторые современные формы общественного императива Сверх-Я отлично были описаны в одной из статей, вышедших на Openleft.ru. Например, это императив о том, что ты всего можешь добиться, если захочешь, а если не добился, то сам виноват, но если добился, то не значит, что от вины избавишься…

После такого диагноза можно поговорить и о другом взгляде на происходящее. Можно подумать о том, что можно назвать социальным психозом. Здесь, конечно, речь идет про какие-то сорвавшиеся с цепи режимы вроде ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация. — Ред.), и здесь мы оказываемся в области того, как паранойя в наши дни существует на уровне социума.

Дисциплинарный ответ на паранойяльные преступления кажется делом проигрышным. Потому что дисциплинарный ответ мечтает поместить параноика в общество вины, о котором мы говорили. Но в паранойяльном дискурсе перед нами структура, которая не сводится к невротической.

Существование такого психоза — отчасти укол аналитикам. Как все психоаналитические школы смогли за время своего существования противостоять паранойе? Вот появился психоанализ, потом некоторые психоаналитики начали уверять, что могут лечить паранойю. При этом в XX веке почему-то паранойя жутко усилилась. Лакан вот говорил о возможном лечении психоза. Жан-Мишель Вапперо подчеркнул иронию этого названия, обращая внимание на модальность «возможное», то есть такое, которого может и не произойти.

Теория психоза Лакана связана с упразднением метафоры. Теория психоза Вапперо продолжает теорию Лакана, говоря об отказе от чтения: параноик определяется тем, что он нечто не читает. В конце текста Лакана о психозе Вапперо обнаруживает понятие, которое прокладывает мостик к психозу социальному. Речь там идет о «научной субъективности», возникающей в обществе, где господствует наука. Эта субъективность представляет собой особый способ упразднять метафору. Как? Например, кто-то может попытаться запретить выражение «солнце встает» или «солнце садится» исходя из того, что благодаря науке мы знаем, что Земля вертится. А кто-то может атаковать выражение «темная сторона Луны», потому что спутник облетел вокруг Луны и мы теперь благодаря науке знаем, что темная от светлой мало отличается. Так мы под лозунгом научного прогресса приходим к упразднению чего-то базового для языковой деятельности — именно того, что счел важным Роман Якобсон в детских играх, когда ребенок, нарушая так называемую реальность, говорит «собака мяу» и в чем Лакан увидел зарождение метафорической функции.

«Научная субъективность» — пример того, как может возникнуть господство бреда. Потому как именно бредом это и оканчивается, что более или менее очевидно из приведенных примеров. Исчезает метафора, переносный смысл, и остается смысл буквальный; не остается ничего, кроме записанного черным по белому, ничего, что отсылает к способности читать. Отсюда теория паранойи как отказа от чтения. При этом замечу, что наука и «научная субъективность» — разные вещи.

Архипов: А «научная субъективность» в данном контексте — это то же самое, что «субъект науки», о котором говорит Лакан?

Бронников: Нет, я предполагаю, что это разные вещи. Наука, как мы привыкли думать, занимается объективными вещами. Когда Лакан говорит о «субъекте науки», он говорит о продуктах научного дискурса как об образованиях бессознательного. Как о том, за чем может быть некое вытесненное желание, о котором сам ученый может ничего не знать. В этом смысле «субъект науки» у Лакана не является «научной субъективностью», которая является скорее как раз форматом упразднения субъекта бессознательного. Когда физик-ядерщик, например, одновременно с изучением науки верит в Бога, то это вводит в него некоторое расщепление, которого «научная субъективность» не предполагает. «Научная субъективность» — это как анекдот про то, как Гагарин полетел в космос и сообщил: «Знаете, я там был, Бога нет». Ее пределом будет также сведение отцовства к биологическому факту, упразднение символического. И упразднение желания, подмена его строгим кодом.

Архипов: А если есть намек на то, что не может быть прочитано, то его в случае параноидального психоза надо физически уничтожить — убить, например?

Бронников: Ну, примером тому — гомофобия. Есть момент мнимой сексуальной определенности, который мы знаем из учебников, — мальчики для девочек, девочки для мальчиков. Но тут вдруг заявляются ребята, условные геи, которые говорят: а у нас вот так, у нас это менее однозначно, чем написано черным по белому в учебнике. И это может кого-то очень сильно травмировать. Причем я не говорю про теории проекции сейчас, то есть про то, что у гомофобов латентная гомосексуальность. Скорее интереснее здесь, что в сексуальном появляется нечто загадочное, что требует прочтения и что отсылает к инаковости. Таким «нечто» может быть и просто отличие мужчин от женщин.

Архипов: А как это сказывается на работе аналитика?

Бронников: Ну, «научная субъективность» доставляет некоторые сложности в кабинете. Часто мы можем столкнуться со сложностью в том, что невротик — человек, который все время понимает, что он говорит. И когда ты, например, ему указываешь, что он сказал чуть больше, чем он сказал, он скажет: «Да нет, я имел в виду просто…» Его дискурс в этом смысле непроницаем. И началом психоанализа становится возникновение инаковости его собственной речи для него самого. Подчеркну это слово «инаковость», как иным может быть пол. Многие уже отмечали эту феминизацию аналитического дискурса, здесь это видно в том, что в себе обнаруживаешь иное. Как если бы пациент оказался во внешней позиции по отношению к собственной речи и заметил в ней некоторые нестыковки, провалы и странности, которые подразумевают прочтение.

«Заштопать» эти дыры инаковости в себе можно и бредом. Один человек рассказал мне, что все его проблемы в жизни имеют простое объяснение — у него вирус, который паразитирует на его теле. Он выстроил целое наукообразное объяснение происходящего, того как этот вирус влияет на настроение, мироощущение, желания. «Метаболизм клеток» в его случае залечил раны, которые возникли в его дискурсе. Вот бредовое знание, против которого не устроишь акцию протеста: давайте перестанем бредить! В этом смысле психоаналитик — не активист.

Вернуть чтение — это вернуть различие. Это коррелирует с возвращением остроумия. Возьмем пример шутки из книги Фрейда. Человек приходит в салон, его представляют как Руссо, родственника великого Руссо. Его фамилия Руссо, но он ведет себя ужасно по-дурацки, и хозяйка салона говорит: «Он, конечно, Ру и Ссо, но никак не Руссо». «Ру» и «ссо» — по-французски «рыжий» и «глупый». Что делает хозяйка салона? Она как раз берет измерение означающего и вводит разрез: есть имя, которое представляет субъекта, но есть еще имя как слово, состоящее из букв, которые можно прочесть и иначе.

Так как же вернуть в паранойю чтение? Известно, что нельзя научить шутить, нельзя подвергнуть человека необходимым процедурам, чтобы возникла шутка, как нельзя его подвергнуть набору процедур, чтобы возникло чтение. Лечение протекает в другой модальности, что отмечает Вапперо, когда говорит о «случайном лечении психоза», дополняя тем самым лакановское «возможное».

Эффективность проекта Навального вызывает сомнения: отец, черт побери, грешен… Но кого это волнует?

Архипов: То есть психоаналитикам больше доставляет проблем то, что ты назвал «научной субъективностью», нежели всякие неоконсервативные настроения?

Бронников: Допустим, вы — консерватор и хотите восстановить Российскую империю, ее происхождение от Бога и святость Руси. Тут вы внешне совершенно не похожи на «научно субъективного». Ведь шутят же сейчас все, что у нас наука совсем на втором плане, что теперь надо святой водой ракеты поливать, прежде чем они полетят. Таким образом, кажется, что мы тут ближе к религии, чем к науке.

Мы начали с того, что я вспомнил выражение Маркса про «опиум народа». Чем от этого отличается сверхидея о нашей сверхдержаве? В некотором смысле ничем. Эта идея о сверхрусских — идентификация, которая дает наслаждение по ту сторону блага. Это роднит ее с наркотиком. Поэтому наивно «лечить» консервативность попыткой указать на то, в какой дыре мы на самом деле живем, на то, что лидеры этого режима, которые пропагандируют его идеологию, на самом деле живут совершенно по другим, неправедным законам. Тут можно вспомнить про проект Навального — сообщить всем правду про наслаждение господ нашего общества. Это то же самое, что лечить наркотическую зависимость путем объяснения, что наркотики — это плохо. Поэтому эффективность проекта Навального вызывает сомнения: при всей его невротичности, которая состоит в свидетельствовании правды о том, что отец, черт побери, грешен… Но кого это волнует?

Архипов: При всяком ли политическом режиме возможен психоанализ? Или иначе: при всяком ли режиме знания возможен психоанализ? Эти два измерения — политический режим и режим знания — пересекаются... Думаю, это также связано с триумфом религии. Потому что Лакан говорил, что если будет триумф религии, то не будет психоанализа.

Бронников: Психоанализ вообще не то чтобы «возможен», он из другой модальности, он порой «случается»... Но вспомним этот последний, вопиющий, на мой взгляд, случай, когда в интернете Захар Прилепин выдал длинную речь по дороге в ДНР, по-моему. Он озвучил ряд постулатов: Русь — святая, Бог есть… Такие аксиомы.

Прилепин свидетельствует о возвращении Бога.

Что дает подобная аксиома, которую озвучивает человек, отправляющийся воевать? О чем говорит нам Прилепин? Он свидетельствует о возвращении некоторого авторитета, о возвращении Бога. И мы можем действительно констатировать, что Бог есть, он явился, и эти ребята с оружием его представляют.

Лакан отмечает, что нужно еще доказать, что Бог есть. Как? Лакан предлагает принцип диагностики. Например, доказательством бытия Божия является то, что он чего-то требует — требует жертв. И тогда принесение в жертву является актом, который доказывает, что Бог есть.

Война, как и жертва, может быть доказательством бытия Божия. Это так у Прилепина: война носит у него статус возрождения, призвана восстановить не только мир, но и нечто надмировое, что он, время от времени выражая любовь к украинскому народу, озвучивает через все эти очень особые означающие вроде слова «вышиванка».

Есть еще один интересный, хотя и более личный, момент дискурса Прилепина — он связывает всех литераторов с войной: дескать, Пушкин воевал, все великие литературные деятели так или иначе были связаны с милитаризмом. Эта идентификация Прилепина с большим литератором вызвала бы сомнения у многих людей из дискурса психиатрии, потому что верить, что ты Наполеон, или всерьез верить, что ты литератор, верить, что ты Пушкин, — подозрительно и спорно.

Мы начали с вопроса об ажиотаже всеобщего единения. Как чувствует себя психоанализ во времена «всеобщего единения»? На анализе, как было сказано, человек обнаруживает собственную инаковость по отношению к себе. А значит, казалось бы, мы находимся в перспективе не только отсутствия всеобщего единения, но и, более того, невозможности даже единения с самим собой. Что значит фрейдовская идея бессознательного, как не нарушение единства моего Я? Тут легко почувствовать отличие от дискурса, позиции которого озвучил Прилепин, но можно также задаться вопросом: неужели в анализе развалом единения все и заканчивается? И не идет ли, в конечном счете, в психоанализе речь о Едином иного типа, чем в паранойяльном дискурсе, о какой-то иной идентификации, к которой психоанализ может привести? Да, это именно так, но это требует прояснения, уточнений и аккуратности.

Интересно узнать: что станет с различием полов во времена Святой Руси?

В этой связи Лакана волновала теория множеств, а позже — теория узлов. Множество — форма единого, того, что по-французски называют tout («всё»). Чтобы некая куча стала множеством, чем-то единым, нечто требуется. Как и в теории узлов можно говорить про единое: несколько веревочных колец держится вместе, то есть образует единое — узел.

Но есть «кучи», которые сопротивляются единению, тому, чтобы стать tout, «всем». Есть парадигмальный пример такой кучи, которая состоит всего лишь из двух элементов — мужчины и женщины. Из них не так просто создать единое, все время что-то не клеится. Интересно узнать: что станет с различием полов во времена Святой Руси, не будет ли оно препятствием для осуществления этого проекта?

И в теории множеств после Георга Кантора обнаружились парадоксы, то есть «кучи», которые сопротивляются единению в множестве. Следствием парадоксов стали некоторые ограничения. К примеру, в аксиоматической теории множеств Цермело—Френкеля отсутствует универсальное множество: нет такого единого, в котором находились бы все. Если бы мы немного побредили и сравнили бы множества в этой теории с людьми, то могли бы сказать, что всеобщее единение было бы для них разве что формой фантазма, что им надо было бы отрицать некоторую нехватку теории, чтобы единения добиться. Есть причины отсутствия универсального множества, как есть причины того, почему Фрейд писал Эйнштейну, что есть нечто в обществе людей, что противостоит всеобщему единению и что он обозначил как влечение к смерти.

Что касается узлов, то это еще более наглядный способ говорить о структуре Единого. А лучше даже сказать — о структуре «Единых» во множественном числе, под одно из которых и подпадает этот дискурс «всеобщего единения».

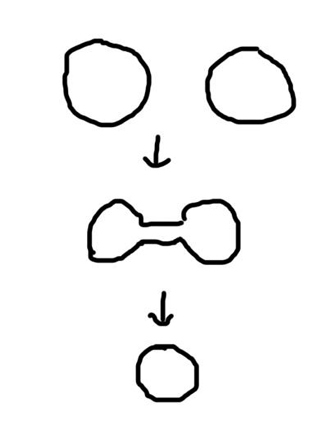

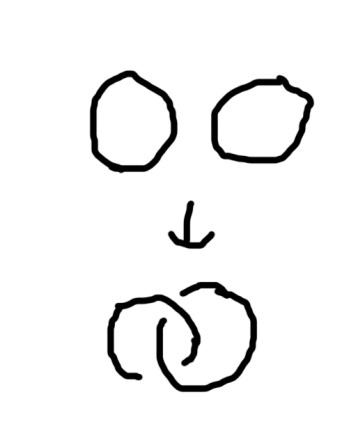

Я тут только намечу некоторый эскиз того, как об этом можно говорить. Можно взять, например, два отдельных кольца. Как из них сделать одно? Можно их спаять, то есть устранить между ними различие. Это будет одна форма сведения их к одному — путем стирания различий, которые выше мы обозначили как нечто, что связано с чтением.

Эта форма Единого, таким образом, будет антипсихоаналитической, будет идентичностью без различий. Будет упразднением различий на уровне самой консистентности колец. Данная иллюстрация в общем виде символизирует этот мир «всеобщего единения».

С другой стороны, можно сделать из двух этих колец Единое, но опосредованно, через отношения. Например, одно кольцо может пройти через дыру другого, зацепиться за него, тогда получится, что они держатся, так как зацеплены.

Можно сказать, что здесь их единство состоит в их своего рода симметрии: первое задействует дыру второго, второе проходит через дыру первого. Это единство обеспечивается взаимностью в их отношении одного к другому. Такой фантазийный идеал взаимопонимания, ну или любви. Речь здесь о стирании различия на уровне не объектов (колец), но отношений между ними. Единое и здесь держится на устранении инаковости, хотя инаковости другого рода.

Но выше мы уже отметили, что есть существование другого пола, что есть мужчины и женщины, отношения между которыми, как часто повторял Лакан, далеки от взаимности, асимметричны.

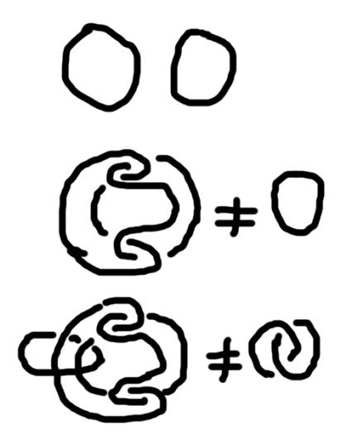

Таким образом, мы можем говорить еще об одной форме Единого, где различия сохраняются не только на уровне консистентностей (колец), но и на уровне отношений. Тогда мы можем отрицать указанные упразднения различий и создать нечто вроде «ложного» Единого первого типа, а потом на уровне отношений создать «псевдозацепление». Я говорю бегло, но вот как это выглядит:

Получившаяся фигура представляет собой борромеев узел. Форму Единого, в которой Лакан вычитал «максимальное» сохранение различного. Кольца не гомогенизируются (не спаиваются), но и не зацеплены. Сначала мы создали ложную дыру из двух колец, то есть то, что напоминает одно кольцо, но им не является, потому как эти кольца на самом деле не держатся. Их легко можно разъединить. А потом зацепили за эту ложную дыру третье, обычное, кольцо, где третье представляет дыру истинную. Тем самым снова различие повторилось, но на уровне отношений.

Резюмируя, скажу лишь, что эти кольца, которыми я иллюстрирую структуру Единых, служат тому, чтобы различить формы Единого исходя из вопроса о сохранении различий: где-то они совершенно упраздняются, где-то меньше. Конечно, я лишь наметил различия в этих различиях, но могу отметить, что эти три рисунка трех форм Единого можно сопоставить с тремя дискурсами, которые мы обсуждали, — паранойей, неврозом и психоанализом.