В разлуке

В разлукеРазговор c оставшимся

Мария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

28 ноября 202427682Почему Максим Горький обозвал Нью-Йорк «городом желтого дьявола»? Имел в виду золото? Дьявол и золото не одно и то же. Первый пел о втором: «Люди гибнут за металл» — значит, не только он сам не золото, но и презренный металл любезен людям, а у черта другие ресурсы. Бог с ним, с чертом. Но, вообще говоря, разве обличье Нью-Йорка вяжется с золотом? Ну можно еще понять — с брильянтами. Ночью в июле 2016 года вид из окна спальни в районе Hell's Kitchen был похож на блоковские россыпи алмазов на Понте-Веккьо: «И вот уже в долинах несметный сонм огней, и вот уже в витринах ответный блеск камней…»

Совсем рядом, на сорок седьмой West, раскинулся диамантовый дистрикт. Это три тысячи отдельных фирм и фирмочек, где продают и покупают девять из каждой десятки бриллиантов в США на 400 миллионов долларов в день. Вместе с Лондонской, Антверпенской и Йоханнесбургской биржами и биржами Рамат-Гана и Мумбаи это один из шести мировых центров бриллиантов и алмазов. Острые лучи колют зрачок, семенят пузатые продавцы с пейсами и в штраймлах, пейзаж насыщен черными сюртуками и шляпами, пластроны рубашек как снег, свисающие цицит белы — желтого-то что? И дьявольского?

Думается, желтизна Нью-Йорка для Максима Горького в 1906 году — это желтизна тогдашнего электричества, с которым пролетарский писатель был почти незнаком, но отчего-то бранил до ненависти. «Эти миллионы огней рождают унылый, все раздевающий свет и, создавая намеки на возможность красоты, всюду обнажают тупое, скучное безобразие». «Все раздето, ограблено бесстрастным блеском огня. Он всюду, и нигде нет теней…»

Тогда как раз готовили закон 1916 г. о зонировании Манхэттена: строить ступенчатые дома с целью предотвратить затенение. Регламентировали размеры, уступчатость профиля домов. Чтоб не отбрасывали тени. Властями Нью-Йорка руководила, как видим, забота, противоположная горьковской.

«Bce наши грандиозные иллюминации — нищенство и пустяки в сравнении с Нью-Ёрком каждый вечер. Эти люди любят огонь! Вывески из лампочек, картины из мозаики огнённой — все это поражает нашего брата». Так злобствовал Горький. «Человека сразу ошеломили, ему раздавили этим блеском сознание, изгнали из него мысль и сделали личность куском толпы». Чтоб они сгорели, американцы безудержные! Максим Горький буквально пожелал этого: «Душу крепко обнимает пламенное желание живого, красного, цветущего огня, который должен освободить людей из плена пестрой скуки» (очерк «Царство скуки»).

Ну, они и сгорели… Самый пышный, веселый район из посещавшихся Горьким. В мае 1911 года произошло замыкание на Кони-Айленде в дьяволах «Входа в ад» на фасаде аттракциона «Конец света», и сгорела дотла «Страна мечтаний», Dreamland, место, где зародилась и отлаживалась сама идея небоскреба. Там были воссозданы улицы Севильи, каналы Венеции. По каналам плавали на гондолах карлики. В час пожара цирковые животные, ко всему привычные, слоны, гиппопотамы, лошади, гориллы и львы, не побежали спасаться — ждали команду дрессировщика. Пожарные не сунулись в пекло: бедствие с самого начала выглядело непоправимым. Геройски боролись со стихией только лилипутские пожарные из мини-небоскреба, пробного, мелкомасштабного, потому что он был для низеньких людей.

И погиб первый кони-айлендский парк развлечений, нареченный Лунным, урочище света во владениях тьмы (так луна сияет на фоне ночи). Первоначально планировалось, впрочем, называть этот парк «Содом у моря» — было бы полноценное демонское имечко. Но потом решили настелить там поверхность Луны, пупырышки, кратеры. Посетители проходили через аэрошлюз, превращаясь в астронавтов. Американцам пришлось запомнить, кстати, что Luna — это то же самое, что Moon, но по-латыни. Зачем латынь? Затем, что Луной звали сестру одного из основателей парка, полное имя Луна Данди Ньюмен (сообщается у Оливера Палата и Джо Рэнсона в книге «Sodom by the Sea» (1941)). Главное, все вместе склеилось в чудную романтику. И не в одной романтике была там сила: Луна-парк — это и место, где впервые затолкали сосиску в булку. Хот-доги родом из киоска Натана, Кони-Айленд, угол Серф- и Стилуэлл-авеню.

Кони-Айленд — место отдыха нью-йоркцев с 1830-х годов. Его историю подробно читаем у Майкла Иммерзоу в книге «Coney Island, the People's Playground» (2002). В 1876 г. построили громадную карусель. Стиплчейз-парк открылся в 1897 г. и закрылся в 1964 г., там были гонки на механических лошадях и длинная вышка — восьмидесятиметровый аттракцион Parachute Jump, поставленный в честь Нью-Йоркской всемирной выставки 1939 года. Вышка не используется, но стоит до сих пор, ее называют «Эйфелева башня Бруклина». В том же парке существовал с 1927 года и еще один знаменитый аттракцион — Thunderbolt, тот, о котором с отвращением вспоминает Вуди Аллен в «Энни Холл». Его закрыли в 1982 г. по соображениям небезопасности, потом снесли по инициативе мэра Рудольфа Джулиани (который не хотел, чтобы ржавая конструкция висела над бейсбольным стадионом), а сейчас решено восстановить этот Thunderbolt на пустыре между Западной 15-й улицей и Серф-авеню. Мотать людей по мертвой петле теперь запланировано со скоростью100 км в час.

Городок народных забав просуществовал на данный момент почти два века. Глазение, громадье диковин, скорость, игры. Радости, которые выделял приоритетным порядком Вальтер Беньямин в «Искусстве фотографии» (о рабочем люде): «Индустрия развлечений облегчает его положение, поднимая его на уровень товара. Он вверяет себя ее манипуляциям, наслаждаясь отчуждением от себя самого и от других». Горький тоже, видимо, размышлял о природе массовых удовольствий и гневался — и по-марксистски, и по брюзгливости. А массы, вопреки марксизму, были рады. В Луна-парке имели успех и пиротехнические спектакли, и Буффало Билл, и Гарри Гудини; Зигмунд Фрейд побывал в нескольких других местах в США, но сказал все же: «Единственное, что меня интересует в США, — это Кони-Айленд». Наплыв был такой, что для прохода-проезда на Кони-Айленд был специально построен Бруклинский мост и запущена железнодорожная ветка. После этого строительство многих аттракционов на острове спонсировалось железнодорожными магнатами. Они повышали таким образом и собственную рентабельность.

Кони-Айленд смог состояться благодаря внедрению в Нью-Йорке электричества. А опыт строительства на Кони-Айленде электрифицированных конструкций рикошетом отразился на застройке Нью-Йорка. Первая электростанция была открыта Томасом Алвой Эдисоном в1882 г. на Перл-стрит в Нижнем Манхэттене. Дальше — освоение Бруклина, выработка электричества для освещения и движения аттракционов Луна-парка. В это время, кстати, переменный ток Теслы одержал победу надо постоянным током Эдисона, что тоже имело колоссальное значение, в частности — для передачи электричества на Кони-Айленд. Там-то и родилось и обкаталось несколько революционных градостроительных идей: электрический лифт как залог выхода на любую высоту, использование железного стержня в центре конструкции как залог легкости, умножение плоскостей, дом-квартал. А затем от Кони-Айленда двинулся обратно на Манхэттен мощный ответный импульс — к образованию небоскребного Нью-Йорка.

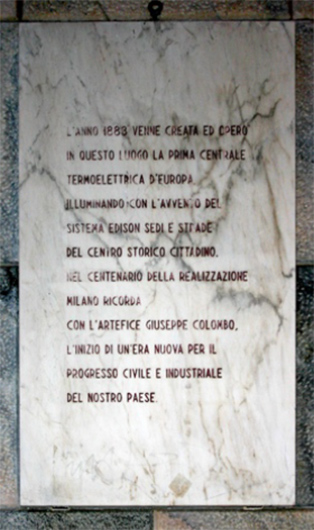

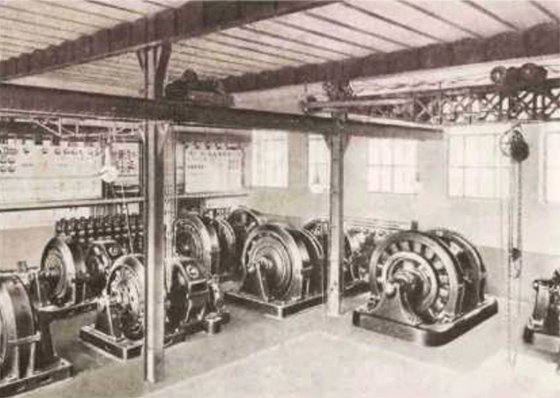

Волна обновления докатилась через океан и до моего Милана. Мало кто из прохожих замечает настенную доску на улице Санта-Радегонда: Милан — первый город континентальной Европы, где появилась электростанция (в Лондоне на год раньше). Ректор Миланского политехнического института Джузеппе Коломбо ровно-таки в 1882 году работал в Нью-Йорке с Эдисоном и присутствовал 4 сентября при судьбоносном запуске первой нью-йоркской электростанции на Перл-стрит. Вернулся в Италию, запустил в следующем году такую же электростанцию на улице Санта-Радегонда в Милане. Рядом с Дуомо. Главной турбине присвоили имя Джамбо — любимого слона из цирка Барнума.

Опять же — не обойтись в этой истории без индустрии зрелищ. Сначала был куплен театр «Санта-Радегонда» и переделан в динамо-станцию. А в 1926 году его размонтировали, и там до сих пор кинотеатр «Одеон». Что первым делом осветили? Ну да, театр. Фойе театра Ла Скала в день премьеры оперы Понкьелли «Джоконда». В первый раз в мировой истории был иллюминирован электричеством театр с применением двух с половиной тысяч лампочек.

Милан в авангарде Европы по части освещения и поныне. В 2015 году, в канун всемирной ЭКСПО, в Милане прошла инаугурация первого уникального осветительного комплекса ламп LED — они посажены на шпиль самого высокого миланского небоскреба «Уникредит», который построили (случайность ли?) на месте размонтированного уже на моей памяти миланского Луна-парка, где я бродила между шапито и фургонами цирка Мойры Орфеи…

Нью-йоркский Луна-парк на Кони-Айленде своим инопланетным антуражем оживил бытовавшую, разумеется, и прежде (от Сирано де Бержерака и Лодовико Ариосто до Жюля Верна, и до Герберта Уэллса, и до пародии Жоржа Мельеса 1902 г.) культуру научной фантастики на сюжеты полетов и контактов с инопланетянами, с Аэлитами, базовую для европейского футуризма. Но необходимо подчеркнуть, что это именно в Европе футуристы интересовались Луной. Интересовались по-разному: кто с любовью, кто с ненавистью. В Петербурге в театре «Луна-парк» футуристы во главе с Маяковским поставили в 1913 году оперу «Победа над Солнцем». А итальянские футуристы (Маринетти) в своем манифесте «убивали лунный свет» («Uccidiamo il chiaro di luna!» (1909)). В свою очередь, русские футуристы дали своему программному поэтическому сборнику (Бурлюки — Крученых — Лившиц — Маяковский — Хлебников (1913)) обидное название «Дохлая луна».

В США, наоборот, луноборством не увлекались. Декоративность инопланетных странствий, полетов на Луну (что обыграно в советском фильме 1936 г. «Цирк» как типичная эмблема Америки — «Мэри верит в чудеса, Мэри едет в небеса») эксплуатировалась, если можно так сказать, заземленно, terre-à-terre. Одним из главных аттракционов на Кони-Айленде был A Trip to the Moon Фредерика Томсона, созданный еще в 1901 году («Take off on a wild journey high above Luna Park!»). С помощью всевозможных дьяволов и дьяволовых ухищрений посетителей, точно как в фильме Мельеса, вздымало в воздух, вертело, подбрасывало, заносило на пугающую высоту. Гарантируя адреналиново-дофаминовый впрыск.

Без вышки, колеса обозрения, парашютного трамплина (один такой был построен в московском парке имени того самого мизантропического Горького, который плевался при виде американской развлекаловки) просто не могло быть ни Луна-парка, ни Нескучного сада, ни уважающей себя выставки достижений индустрии и товаропроизводства. Возрожденческие итальянские парки, восходящие планировкой к Древнему Риму, — вилла Д'Эсте в Тиволи, вилла Боргезе, вилла Гарцони в Тоскане (она на моем фото 2016 г.) и пр. — нередко пользовались естественными горами как высотными обзорными площадками. Но чтобы обзорные площадки делать не где Бог поставил гору, а где любому строителю хочется, на том же Кони-Айленде учились применять сперва гидравлический, а потом и электрический лифт (лифт Отиса). Опять же благодаря именно этому сумел построиться неподалеку и небоскребовый Нью-Йорк.

Так и началось строительство высотных конструкций уже не на Кони-Айленде, а на Манхэттене. Правда, первая стометровая вышка была возведена еще в долунапарковую эпоху, и тоже по случаю выставки («Выставки индустрии всех наций», 1853 г.). Для выставки тогда был построен стеклянный дворец, во многом повторявший лондонский экспозиционный Crystal Palace (1851). А рядом со стеклянным дворцом встала башня — деревянная башня Лэттинг (послужившая, кстати, образцом для Эйфелевой и как силуэт, и как пример символической демонстрации мощи). Башня Лэттинг была построена на месте нынешнего Брайант-парка (42-я, между Пятой и Шестой авеню) по заказу Уоринга Лэттинга архитектором Уильямом Нейглем. Она была восьмиугольная, деревянная с железными компонентами, высотой в сто метров, и давала возможность видеть со своей верхушки кроме Манхэттена еще и Квинс, Статен-Айленд и Нью-Джерси. Но совсем другие дела пошли, когда было подключено электричество…

…Все, кто любит Нью-Йорк, кто внимательно шляется по нему, знают, сколь часто этот город проявляет себя как игрушечный, игровой. Полный иронии. Ведь это же для игры, а не для дела в метро под Публичной библиотекой, как раз на месте башни Лэттинг, протырились сверху, как будто от деревьев Брайант-парка, мозаичные древесные корни и стали отливать над Джойсом золотом?

Население не только в дни шествий и парадов, но и в нормальное время оформляет себя и свою жизнь с долей иронии.

И люди, и звери: скажем, пара, прогуливающаяся июльским полднем вокруг здания Дакота.

Даже Холокост иногда получает иронически-сниженную трактовку. И где? В Музее еврейской культуры в доме семьи Аби Варбурга на 92-й, угол 5-й авеню.

Этот город в определенных ракурсах неотличим от игрушечного:

Cлева настоящий Рокфеллер-центр, справа сделанный из лего — большая ли разница?

Еще в период барокко в Европе было выдумано развлечение: искать антропоморфные очертания на географических картах. Так и Нью-Йорку тоже нравится заигрывать с антропоморфным профилем своего метрополитена.

Этот трюковой, потешный Нью-Йорк — наследник кони-айлендовского стиля. Бредящий («Delirious New York», по названию классической книги архитектора Рема Колхаса, (1978)). Бредящий всем — избыточным электричеством, светом, яркостью, молочной фермой в Центральном парке и несуразным зверинцем, кони-айлендовыми легендарными жирафами и обезьянами. Но, главным образом, отработавший именно на игровом Кони-Айленде залихватскую идею: взять аттракцион и, не разрушая его, нахлобучить поверх него другой, а поверх еще третий. Умножить плоскости. Спечь слоеный пирог на небольшой площадке земли.

В портовых городах Европы, от Генуи до Порту, в районе гаваней еще в дохристовы времена строились безлифтовые протонебоскребы. Только бы не удаляться от причалов. А Нью-Йорк вообще остров. Там дело даже не просто в близости к морю. Дело в том, что там добавочной земли вообще нет.

Вот и вышло, что по необходимости, но в атмосфере игры именно тут, на Кони-Айленде, в царстве электричества, среди железных перекладин и мачт, кому-то первому пришло на ум, что вертикальное умножение плоскостей при применении железа и электричества можно повторять сколько-угодно-кратно. И обкатали новаторский принцип в гуляльном парке, где была возможность экспериментировать: попытка не пытка, ведь на Кони-Айленде с самого начала и жизнь, и архитектура — в сущности, все подчинялось азартному трюкачеству, смешанному с холодком опасности.

Умножение этажей, но по-своему, по-американски, по-игровому. Европу многоэтажие очаровывало с библейской эры (Вавилонская башня). Средиземноморье стоит на развалинах Римской империи и Великой Греции. Нельзя знать, какой новый кусок древнего города откопают завтра в Неаполе при рытье метро или в подвале пиццерии. Композиция «одно над другим» типична для церквей католицизма. В большинстве их есть крипта. Часто строили верх и низ одновременно, как в Ассизи базилику Св. Франциска. В Милане такова двухъярусная церковь Сан-Сеполькро (Гроба Господня). В Риме поражает трехэтажная церковь Сан-Клементе. В Сиене недавно открыли, что крипта огромна и что она повторяет контур верхнего собора.

Да, церкви ставили одну на другую. Но все-таки не больше трех. И — главное — насквозь прошивали этажи связанными толкованиями: символическим, аллегорическим, анагогическим. В церквях верхний алтарь располагается четко над нижним. Ткни палкой пол — и из черепа одного мученика попадешь в глаз другого, покоящегося по оси ровно ниже. В Мантуе, в подземелье собора Св. Андрея, за двенадцатью замками якобы зарыта Лонгином кровь Христова (Грааль?); именно туда внимательно смотрит Лонгин в верхней церкви, повернувшись задом к Святому Семейству, на копии с полотна Джулио Романо. Оригинал, к сожалению, вывезен в Лувр — и там его композиция, кстати, не имеет логичного объяснения.

Я хочу сказать, что для европейских сложных сооружений в принципе характерна идея эстетической общности частей здания. В Европе было принято со звериной серьезностью отдаваться планированию. Этот подход отличался от раннеманхэттенского незакомплексованного взгляда на проектирование (не нарушайте границы своего прямоугольника, а дальше — дело хозяйское). Европа относилась к планированию комплексно, ответственно. Ломала голову над идеальными городами и их платоновской застройкой, страшной до дрожи: Сфорцинда, Город Солнца, Пьенца, Саббьонета… О них велись ученые споры, публиковались трактаты. Подсчеты, расчеты, божественная пропорция, нумерология, гематрия. Идеальным городом должна была стать после перестройки романьольская Феррара. Архитектор Бьяджо Россетти на рубеже XV—XVI вв. выступил урбанным новатором — расположил новый город поверх старого и сочетал квадратную сетку римской центуриации с повышенной высотностью. Он поделил широкими прямыми улицами город на плотные ломти, а внутри ломтей, спасибо все-таки, оставил кварталы, туго набитые домами. Вышло нечто наподобие Нью-Йорка ante litteram. Причем красивое, жизнеспособное, хотя и исполненное меланхолии: не случайно именно в Ферраре сошел с ума Торквато Тассо и сформировался Де Кирико.

«Идеальные» схемы, сознательно или подсознательно, оседают в коллективной памяти проектировщиков-строителей. Урбанистические утопии отрождаются вновь и вновь в навязчиво-однообразных формах (круглых или же звездчатых), причем это не плагиат, а типология, как доказывается Робертом Клейном в любопытной статье «Утопический урбанизм от Филарета до Валентина Андреэ» (1970). В Италии стремление формировать новую человеческую природу через архитектуру недавно снова выразило себя в планах очередных «идеальных городов», которые заложил в 1925—1938 годах дуче, — Фертилии, Литтории, Сабаудии, Понтинии, Априлии, Карбонии, Гвидонии, Арсии, Муссолинии (Муссолинию после войны переименовали в Арборею).

Конечно, каждый манхэттенский дворец (по определению Колхаса — «утопическая формула для создания неограниченного количества новых территорий на одном городском участке») — тоже вариант идеального города. Идеального или чудовищного, беспощадного, как беспощадна вертикальная диалектика «Метрополиса» (верх — дантов Рай, низ — дантов Ад, еще ниже — древние двухтысячелетние катакомбы) в фильме Фрица Ланга (1927).

Однако между типовым европейским зданием и манхэттенским есть очень важное различие. По виду европейского здания, как правило, можно понять, какое оно внутри — со стандартным расселением богатых по бельэтажу, бедных по мансардам, с лестницами унифицированного фасона, с площадками в едином стиле и с продуманной лепниной потолков, созвучной рисунку общего декора. Таковы самые красивые дома Милана, Парижа, Барселоны. А в Америке нельзя догадаться, что там внутри. Главный архитектор, как правило, не занимался начинкой каждого отдельного этажа. От этажей можно было ждать чего угодно: театра «Глоб», древнего Нюрнберга, диккенсовского Лондона, Венеции. К примеру, так было в здании Мэдисон-сквер-гарден — о чем мы читаем у Уильяма Паркера Чейза в книге «New York The Wonder City» (1931).

Началось это безумие (Рем Колхас называет его «одним из самых первых и самых безумных исследований этого поля новой художественной свободы») приблизительно в 1908 г. Тогда в доме 228 на 42-й West, в месте, не случайно носившем название Dreamstreet, архитектор Генри Л. Эркинc внутри одного восьмиэтажного неприметного здания оборудовал «Римские сады Мюррея» (Murray's Roman Gardens). Впрочем, здание недолго оставалось неприметным. Его и снаружи обдекорировали, не понять почему, под парижский особняк кардинала де Рогана. Сами же сады (по прямому назначению — кабаре с угощением) представляли собой пышные Помпеи кругом в Клеопатрах, в крылатых львах плюс девятиметровый фонтан и почти настоящий римский храм. Обстановка была создана дизайнером Стэнфордом Уайтом. Изначально Уайт спроектировал фонтан снова для выставки — для Чикагской всемирной экспозиции, а уж потом перетащил в этот клуб. Интерьеру придавали особую изысканность разноцветные мозаики, изображавшие фруктовые гирлянды, из коих свисали львиные головы, и укрепленные повсюду мурали с египетскими, ливийскими и греческими мотивами. Когда ресторан захирел, в помещение вселилось порнографическое пип-шоу.

Смотрелось это помещение, конечно, как еще один прототип бессмертного Ксанаду, резиденции экстравагантного миллиардера в фильме Орсона Уэллса «Гражданин Кейн».

Фильм снят в начале Второй мировой войны, но нагроможденная в нем эклектика не содержит следов новаторской конструктивистской, рационалистской архитектуры, которой была тогда уже застроена Европа. Нет! Орсон Уэллс, воплощая великую и роскошную мечту американского богача, присобачил к средневековой башне флорентийскую аркаду в стиле Брунеллески, примостил на верх рококошного камина средневековое надгробие, рядом поставил египетских сфинксов, барочного ангела и готическую ограду, подобную той, которая нам знакома по средневековому залу Метрополитен-музея на Пятой.

Умопомрачительный наворот. Но, похоже, только бледная копия реальности. Чего только мне не приходилось видеть и собственными глазами в американских интерьерах. Образцом для Уэллса послужил калифорнийский Херст-касл Уильяма Рэндолфа Херста (он был, как известно, прототипом Чарлза Фостера Кейна) с шестьюдесятью санузлами и с вывезенными из Испании кожаными мосарабскими плафонами, процитированными в фильме. Замок открыт для посещений. В нем впечатляет бассейн, стилизованный под римские термы. Под те же римские термы с похожими мозаиками и колоннами стилизован и холл «Уолдорф-Астории».

Кессонный потолок в «Кейне» — родственник купола в нью-йоркском офисе морских перевозок Cunard, 25-й номер по Бродвею; а показанные в фильме деревянные разрисованные плафоны, которые в Ломбардии и в Центральной Италии называются «по типу passa-sotto», в Нью-Йорке украшают «апартамент Кэмпбелла» (укромный, очень светский коктейль-бар на задах Центрального вокзала).

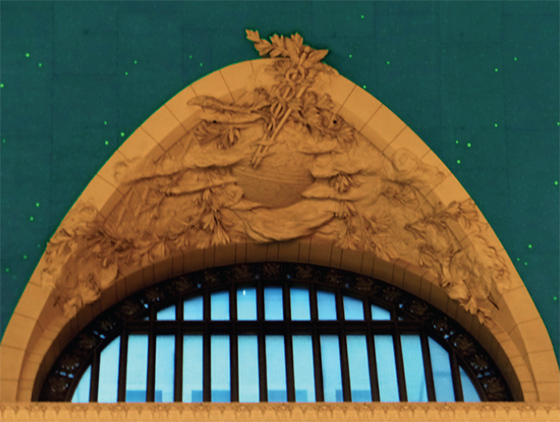

Первая Пен-стейшн воспроизводила термы Каракаллы. Метрополитен-лайф-тауэр — колокольню Святого Марка в Венеции. С той же непредсказуемостью калейдоскопной фантазии в небоскребе «Уолдорф-Астории», как мы узнаем от Паркера Чейза и Рема Колхаса, на разных этажах сменяли друг друга «Зала Ампир», «Скандинавские деревни», «Дон-Кихотова Испания», «Яшмовый салон». На одном этаже небоскреба могла струиться Венеция, на другом — хлопать ставнями городишки старой Франции, а еще повыше — благоухать парфюмами Версаль или шуметь бальная зала времен Наполеона.

С самого времени рождения небоскребы преподносились (да и до сих пор нередко преподносятся — достаточно поглядеть на самые последние стройплощадки!) как игровые предложения, трюки, развлечения, игрушки. Игровую атмосферу сохранили и передают снимки бала, состоявшегося 23 января 1931 г. в отеле «Астор» на Бродвее, где архитекторы преобразили свои творения в собственные костюмы для карнавала. Фотографии неоднократно публиковались и перепубликовывались. Достаточно набрать в интернете «Бал архитекторов».

В данном случае мы видим Фуллер-билдинг (то есть «Дом-утюг»), «Уолдорф-Асторию», Сквибб-билдинг, «Крайслер» (в этот костюм одета звезда бала — Виллем Ван Аллен, окутанный в металлические ткани и с орлами-гаргульями на плечах), далее на снимке — дом номер 1 на Уолл-стрит, Метрополитен-Тауэр и на самом краю невысокий, четырехэтажный, музей Нью-Йорка. Что весь этот карнавал ярче всего напоминает? Мне это напоминает многократно уже упоминавшиеся международные выставки. В том числе проходившую в Милане ЭКСПО-2015, которую я изучила и излазила как могла. Это территории, где по определению царит эклектика, где все несуразно ярко и громко, где мы видим последние технические достижения и, главное, остроумно-точно воспроизводятся антропологические и культурные «маркеры» разных стран.

Вальтер Беньямин, отдавший дань вопросу о роли развлечений в жизни масс, в своей работе «Париж, столица девятнадцатого века» почти приравнивает Всемирные выставки к паркам аттракционов: «Всемирные выставки — это места паломничества к товарному фетишу». У Маяковского, оказавшегося на Кони-Айленде, ход мыслей был примерно тот же самый, об электричестве и о выставках: «…и все это в таком электричестве, до которого не доплюнуть и ярчайшей международной парижской выставке… Никогда не видел, чтобы такая гадость вызывала бы такую радость». Значит, остался в столь же явном неудовольствии, как и Максим Горький, — делаем вывод.

Пилигримы новой религии, движимые одной из главных пружин прогресса — любопытством, ездят, причащаются. Глазея, приобщаются к прогрессу. Это становится потребностью. Первая из мировых развлекательно-показательных выставок состоялась в самый пик Просвещения в революционной Франции, в 1798 году, на Марсовом поле в Париже. Другую парижскую Всемирную выставку — 1867 года — отметил особым вниманием сам Виктор Гюго, он выпустил по этому случаю целый манифест «К народам Европы». «L'Europe s'est deplacé pour voir des merchandises», «Вся Европа снялась с места, чтобы осматривать товары» — цитирует Беньямин слова Ипполита Тэна (1855 г.).

Что только не казалось подходящим материалом для глазения, показа. Дорогого стоит хотя бы демонстрация, организованная доктором пренатальной и паранатальной медицины Мартином Артуром Коуни, — он выставил недоношенных младенцев в инкубаторах в 1897 году на Кони-Айленде (и это уже после Международной выставки в Берлине в1896 г., где он впервые показал их всем желающим). У Колхаса в книге опубликованы фотографии тех витрин с младенцами. Кстати, нечему удивляться: до сих пор в итальянских больницах, как в зоопарке, недоношенные дети в инкубаторах выставлены за стеклом, и любые зеваки могут приходить и пялиться на них. Это не так уж приятно стоящим рядом подавленным родителям.

Всемирные выставки были наследницами простецких народных ярмарок, где продавали ботиночки козловые и показывали бородатых женщин. Но в эпоху Просвещения, когда переменилось все, оформилась традиция национальных и интернациональных промышленных экспозиций, имевших целью, по кратким тезисам того же Вальтера Беньямина («Краткая история фотографии»), стремление «развлечь рабочий люд», чтобы они стали «праздником его эмансипации... Рабочий человек как клиент находится на переднем плане. Структура индустрии развлечений еще не сформировалась. Народный праздник должен эту структуру создать».

Да, все это бурное творчество обильно приправляется китчем и по сути обусловлено консьюмеризмом. Да, Всемирные выставки олицетворяют собой то самое, заклейменное и Беньямином, и Маяковским, и Горьким, и кем только не, служение мамоне. Но мой подход к данному вопросу сейчас не оценочный, а системный.

Так вот, система миланской Мировой выставки 2015 года включала в себя и воспроизведение древнеримских «кардов» и «декумана», и рисунок микеланджеловского проекта площади Капитолия (в кроне электрического аттракциона «Древо жизни»), и дюну Аравии, и белорусскую мельницу, и бразильские джунгли, и австрийский лес, и русское поле, и даже гомерически увеличенный, показанный изнутри в реальном времени улей британских пчел.

То есть это была столь же занимательная сборная солянка, как та, которую мы наблюдаем при рассмотрении эклектики небоскребов Нью-Йорка.

Взять хоть Фуллер-билдинг (именно так первоначально назывался «Утюг», Flatiron, этот забавный эксперимент по растягиванию на двадцать два этажа классической колонны) — произведение (1902) чикагского строителя Даниэля Хадсона Бернхэма, получившего опыт… Где? На Всемирной выставке. На World's Columbian Exposition 1893 года в Чикаго, где он был архитектурным руководителем. Выставка проводилась в честь четырехсотлетия открытия Колумба. О роли этой выставки и этого опыта для развития чикагского — а соответственно и нью-йоркского — небоскребостроительства позволяет узнать культовая книжка, основа основ для любителей чтения на темы урбанистики, — «Свинья и небоскреб» («Il maiale e il grattacielo. Chicago: una storia del nostro futuro») Марко д'Эрамо (1995).

Небоскреб, как гриб, любит вырастать там, где прежде располагались луна-парк или Всемирная выставка. По инерции? По привычке, там, где стояло нечто высокое, скайлайновое? Вот и сегодня в Милане с помпой строят новый район небоскребов «Ситилайф» на месте выставки 1906 года, в свое время посвящавшейся открытию Симплонского туннеля между Италией и Францией; на территории этой выставки целый век продолжала потом работать выставка достижений хозяйства (Fiera Campionaria). Только в 2005 году, начав готовиться к всемирной ЭКСПО, традиционную ежегодную выставку-ярмарку переместили в новый комплекс Перо-Ро. Тем самым был выведен хаотический трафик из центра Милана и освободилась площадка в центре города. И сразу же было решено водрузить там три смешных небоскреба, спроектированных тремя звездами-архитекторами: недавно умершей Захой Хадид («Косой»), Даниэлем Либескиндом («Кривой») и Аратой Изоцаки («Ровный»). Пока что построили только «Ровный», остальные запаздывают.

Особенно любит небоскреб, чтобы те, кто занимается им, обладали художественным опытом выставок или луна-парков. Во всяком случае — чтобы имели смелость, азарт и склонность к играм. В том числе к играм цитатами.

Для отделки интересных гигантов с двадцатых годов приветствовались эксперименты, трюки и редкости. Взять хоть строительные материалы: они должны быть как минимум редкие, а еще лучше — невиданные. Даже в Италии, которая вся — природная залежь ценных строительных материалов, камень и древесину на новые небоскребы ставят невиданные, привезенные из Египта, Китая, Вьетнама или Южной Африки. Каждый небоскреб сам себе кунсткамера, коллекция заморских материалов, показ далеких мод.

То же самое в удесятеренном масштабе разворачивалось на заре эпохи небоскребов в Нью-Йорке. В холле «Крайслера» стремившийся всех поразить Ван Аллен задействовал пламенеющий агадирский мрамор из Марокко в сочетании с панелями ар-деко из мексиканского оникса; на пол настелил скошенные плиты из желтой сиены; повсюду посетителя встречают зубья и решетки из созданной концерном «Крупп» специально для этого проекта нержавеющей хромоникелевой стали «Нироста»; двери лифтов там сделали наборные, деревянные, исполненные в технике маркетри из японского ясеня, английского серого дуба, восточного ореха, черного дерева, стального дерева, кубинского плам-пудингового дерева, миртового капа и курчавого клена. Если уж это не всемирная выставка ценных материалов для строительства…

И — привет от собора Нотр-Дам! — под куполом «Крайслера», как видно со всех сторон с городских улиц, торчат наружу металлические орлы-гаргульи. Работу гаргулий (выплевывать дождевую воду) эти орлы, конечно, не выполняют, в них даже нет дырок, а выполняют они чисто декоративную функцию — воспроизводят значок «Крайслера».

В дизайне ранних небоскребов Нью-Йорка голая, оторванная от оригинального значения декоративность — настолько частый случай, что, можно сказать, это вообще закономерность. Псевдокаменные cast iron фасады ничего не держат, они не защищают помещения ни от жара, ни от мороза, они изображают каменную или кирпичную кладку, но на самом деле выплавлены из чугуна, покрашены и нацеплены на железобетонные каркасы. Reinforced concrete.

Вальтер Беньямин в своем эссе о Париже обратил внимание на сходное обращение архитекторов с металлом (но не с чугуном, а с железом — чугунных городских кулис он не видел, до США, увы, не доехал): «Столь же мало, как Наполеон понял функциональную природу государства как инструмента классового господства буржуазии, столь же мало архитекторы его времени постигли функциональную природу железа, с которым начинается господство конструктивного принципа в архитектуре. Эти архитекторы придавали опорным балкам вид помпеевых колонн, а фабричным зданиям — вид жилых домов, подобно тому как позднее первые вокзалы повторяли загородные домики в швейцарском стиле» (перевод С.А. Ромашко). Далее Беньямин высказал важные, архиважные именно для нашей темы (Нью-Йорк) мысли о борьбе «между конструктором и декоратором, между Ecole Polytechnique и Ecole des Beaux-Arts».

Манхэттен двадцатых и тридцатых годов своим архитектурным видом — апофеоз театральной кулисы. Подпружные арки ничего не подпирают, замок свода ничего не замыкает. Это бросается в глаза и в насквозь фиктивном, лишь внешне похожем на европейские образцы филиале Метрополитен-музея на Вашингтон-Хайтс — Клойстерс.

Примерно по тому же принципу (декоративность в отрыве от грамматики) ведут свое существование в манхэттенском контексте многообразные европейские цитаты. Антонио Гауди со своим культом нефункциональной декоративности пришелся бы тут ко двору. Этого не произошло по чистой случайности. В 1908 году Гауди приезжал сюда, его приглашали договариваться, чтобы построил Гранд-отель на Манхэттене, но дело не пошло дальше первого обсуждения.

Импортированная из Европы фигуративность в Нью-Йорке, повторим, довольно часто оторвана от идейного контекста. Всякий, кому знаком европейский, в первую очередь итальянский, монументализм «фашистского двадцатилетия» — эрудированный, цитатный, величавый, творчески осмысливший наследие возрожденческих утопистов, — сплошь и рядом видит его перед собой и в Нью-Йорке и в то же время видит, что в манхэттенском варианте речь идет лишь о наборе звонких, декоративных цитат. Четкие линии, нагие фигуры в латуни, в золоченой бронзе далеки от идейной нагрузки своих оригиналов.

На входе в «Дом Франции» Рокфеллер-центра на Пятой авеню укреплены так называемые Три грации Альфреда Огюста Жаннуа (на самом деле это не грации, а Поэзия, Элегантность и Красота) 1934 года. Надписи на чеканке французские: авторы всеми средствами цитируют Европу.

А это часть чеканного обруча работы Джона Грегори, окружающего мраморную розу ветров на полу в лобби Cunard Building в Нижнем Манхэттене. На фрагменте показана одна из шестнадцати морских фигур обруча, нимфа Аретуза, превращенная в источник. Вообще же на обруче изображено путешествие Энея из Трои в Италию, и вся композиция окольцована горациевой строкой — прощанием с отплывающим Вергилием. Тема мореплавания, тема Средиземноморья и, в частности, Италии, Рима важна для этого здания, потому что дом был построен для крупнейшей фирмы морских перевозок.

«Итальянскими» выглядят и полихромные стукки в лобби, и темы всех муралей, и пол из итальянского травертина, перемежающегося полосами мрамора и мраморными мозаиками. Потолки работы мастеров Винтера и приехавшего из Италии Веджецци представляют собой коллаж из церковных и дворцовых мотивов, прототипы отыскиваются в центральной Италии в шестнадцатом веке. А еще в более выраженном виде прототипы этих фигур отыскиваются и в той же Италии в двадцатом. Вот ниже — фигура с «Дома фашистов» в Вальданьо, в Венето.

Нью-Йорк на эти декоративные образцы накинулся и использовал вовсю, понимая, конечно, что протобытием этих нагих фигур модернового монументализма были возрожденческие шедевры, такие, как изогнутая женская фигура работы Бенвенуто Челлини, висящая в Лувре.

Сколько же знакомых по Европе потешных деталей смотрит на нас со стен зданий Нью-Йорка. Черти, мартышки, свиньи, крокодилы, бараны, драконы. Отчасти объяснений и не требуется. В Европе в первой половине двадцатого века нередко строились любителями путешествий дома по мотивам собственных колониальных странствий, где европейские туристы не могли налюбоваться крокодилами, мартышками и многочисленными змеями (таковы миланский Аквариум, киевский «обезьянник» Городецкого, а в Нью-Йорке, фото ниже, — дом на углу улиц Либерти и Нассау).

Исследователь бестиариев Средневековья Юргис Балтрушайтис в своем труде «Пробуждение и чудеса» («Reveils et Prodiges, Le Gothic Fantastique», 1960) подробно рассмотрел эти фигуры в комплексе, как производные от восточной иконографии.

Любопытно сочетание изображений баранов и драконов, которое мы нередко видим на домах миланского «Либерти»: вот, в частности, — тератологическое сочетание барана и дракона в едином образе с палаццо Берри-Мерегалли в Милане (архитектор Джулио Улиссе Арата). На том фасаде размещено вообще множество и драконов отдельно, и баранов отдельно.

Обычное место баранов (назовем их уважительно Овнами) и драконов — это стратегические точки на углах и дверях домов.

Атакующие машины в Средневековье именно так назывались — драконами и баранами; ну вот чтобы нападение отвратить, чтобы боевыми машинами никакие двери не долбили, и прикрепляли их изображения. От сглазу. В Мюнхене в Национальном музее Баварии выставлена дверь с драконами и баранами (баран сверху, а драконы внизу) из снесенного в 1910 году дворца графа Таттенбаха. Старинный портал — единственное, что реконструкторы города сохранили и отнесли в музей.

Очень радуют в Нью-Йорке встречи с этими инфернальными существами на солидных домах Мэдисон- и Парк-авеню в районе Аппер-Ист-Сайда.

Можно и продолжить анализ, по Балтрушайтису и самостоятельно, разбирая изобразительные мотивы в декоративной иконографии, неуклонно приводящие нас к рогатому и копытному облику Сатаны, свиньи, крокодила, ящера, козла вкупе с бараном, черта, дьявола.

Свинья на Вулворте (я могу дать ей точное объяснение, связанное, кстати, с желудями на том же фасаде, но сейчас не этим занимаюсь; хотя могу отослать читателя к уже опубликованной статье в «Снобе» за 2014 г. — «Итальянское свинство»).

На «Уорвике» — дьявольские рожи (Бафомет?) рядом с рогатыми черепами — букраниями.

Драконы — свинские рожи — город дьявола… Дьяволов, как и в европейских городах, тут сколько угодно на фасадах. Невинная, стандартная бутафорика начала XX столетия, когда дьявол четко связывался в коллективном воображаемом с прогрессом и железом, с большими строительными работами, транспортом, способным как бы по волшебству перемещать людей. С высотой и полетом (мотив, неоднократно использованный в литературе, в том числе в русской). Невинного черта, кстати, в последнее время с упорством, достойным лучшего применения, какие-то ортодоксы пытаются сколоть с фасада дома Лишневского (1911) в Санкт-Петербурге…

Между тем все, кто хоть что-нибудь читал или видел, относящееся к той эпохе, знают, что с дьяволом сравнивали и пар, и железную дорогу. «Сатаной» нобелевский лауреат 1906 г. (тот же год, в который Горький написал «Желтого дьявола») Джозуэ Кардуччи называл локомотив. В железных рельсах, в паровозах он видел восхитительную дьявольскую ауру —ипостась Сатаны. Это была актуальная тема — дьявола, связанного с прогрессом.

Via l'aspersorio — prete, e il tuo metro!

No, prete, Satana — non torna indietro!..

Salute o Satana, o ribellione, —

O forza vindice de la Ragione!

<…>Е sacri a te salgano — gl'incensi e i voti!

Hai vinto il Geova — de i sacerdoti.

(Оставь свой ладан, поп, упрячь кадило!

Нет, не отступит дьявольская сила!

Восславься, Сатана, врагов сразив, —

Ты, Разума великомощный взрыв!

<…> Внимай, Сатан, молитвенному зову —

Ты победил поповского Иегову!)

Кто это сидит — дьяволы — на плакате Международной Миланской выставки 1906 г. работы Леопольда Метликовица? Это туннельные рабочие, проложившие беспрецедентную дорогу в Альпах, под Симплоном. Соединившие железными путями Милан с Парижем. А непосвященному может показаться — демоны в шлеме Меркурия. Или гаргульи, которые заглядывают вместе с нами в волшебное и страшное будущее. Лампа — бомба? Черт в городе?

Гуляя по Нью-Йорку, я вижу связи с европейскими прототипами в искусстве не только потому, что более-менее представляю себе основной источник заемной фигуративности — творчество европейских урбанистов-монументалистов и скульпторов двадцатых и тридцатых годов двадцатого века, в первую очередь Марчелло Пьячентини, Марио Сирони, Леоне Леони, Джованни Муцио, испещривших барельефами миланские, брешианские, болонские, венетийские, вообще повсеместно северо- и центральноитальянские улицы и навсегда переменивших облик Рима, хотя бы «Кубическим Колизеем». Я вижу плоды их рук ежедневно в своей жизненной среде вместе с работами их общего учителя, знаменитого Вилдта, и заодно с породившей их ломбардской традицией (от средневекового романского скульптора Вилигельма, от резчиков Модены и Кремоны и семьи Антелами, создавшей кафедральный собор и баптистерий Пармы). Не только потому, что в Нью-Йорке сплошь и рядом нахожу сходства между отделкой небоскребов и, скажем, отделкой недавно реставрированного миланского выставочного центра Триеннале или барельефами миланского вокзала или Дворца правосудия — с крупноформатными, романтичными, мускулистыми порождениями тридцатых годов. Но вдобавок я еще постоянно напоминаю себе про статистику. В те годы в Соединенные Штаты с Апеннинского полуострова, Сицилии и Сардинии эмигрировало ни много ни мало — восемь миллионов человек. Какое же богатство дали городу приехавшие в первой трети двадцатого века итальянские эмигранты. Ремесленники, специалисты по мрамору и марморино, по стукко и фресковой живописи и, естественно, по мозаике… Не счесть все материалы, с которыми в руках они, можно сказать, родились и переселились.

Вот они и лепили повсюду европейские символы, которые становились нью-йоркскими естественными приметами, при том что Нью-Йорк всю эту иконографию перерабатывал в чистое украшательство без символики. Нью-Йорку не были свойственны ни (несказанно важный для Европы) футуризм, ни вышедший из него авторитаризм, ни — назовем вещи подлинными именами — столь плодотворный для изобразительного искусства фашизм католического замеса...

Тем не менее футуристски спрямленные в очертаниях католические раковины св. Иакова, символ паломничества в Сантьяго-де-Компостела, сплошь и рядом видны на фасадах нью-йоркских небоскребов, таких, как «Уорвик».

Итальянские цитаты — раз, и цитаты из оформления международных индустриальных выставок — два. Вот любопытно похожие работы, хотя одна из них — чеканка, а другая — мозаичный диптих. Речь идет о двух панно на тему «дружбы народов». Возьмем чеканку на золоченой двери «Дружба Франции и Соединенных Штатов» Альфреда Огюста Жаннуа на фасаде Рокфеллер-центра. Без удивления мы узнаем, что мастер первоначально разработал свое творение для парижского «Дворца с золотой дверью», составлявшего собою часть помещений Парижской колониальной выставки 1931 года.

Сравним по стилю, по позам персонажей, олицетворяющих города и страны, с мозаиками Сальвиати по рисункам Негри в Милане, в Galleria del Toro, посвященными побратимству определяющих для экономики Италии городов — Турина и Милана. Авторы мозаик также приурочили свой труд к промышленной выставке. Впечатляет, в частности, атрибутика: сходство рек, моделей зданий. Сходство тел, рук.

Часто натыкаешься, гуляя по Нью-Йорку, на вообще уж фашистскую образность — но мы знаем и понимаем, что это всего лишь внешняя оболочка, модный рисунок. Хотя, конечно, впечатляет итальянско-фашистский орел на здании манхэттенского «Департамента здоровья».

И удивляет ликторский пучок в гербе Бруклина, странно сочетающийся с псевдоготикой надписи в обруче.

Это именно ликторский пучок. Фашо. Такой, какими они выглядят на фашистских зданиях Италии. В частности, на здании Центрального вокзала в Милане. Но в герб Бруклина он перешел из старинной амстердамской иконографии. Таких пучков немало, кстати, на фресках и витражах Возрождения. Вот, например, на гобелене в музее Клойстерс. Пучок розог — не для бичевания политических несогласных (как иносказательно имелось в виду и в Древнем Риме, и при фашизме), а для бичевания Христа.

Ну а фашистских кадуцеев в Нью-Йорке сколько угодно. Ведь одна из эмблем Нью-Йорка — Меркурий, а кадуцей — его атрибут. Вот хотя бы в здании таможни Нью-Йорка.

Или в здании Центрального вокзала.

И это по всем признакам те же самые кадуцеи, которые у всех под ногами на Центральном вокзале в Милане со времен Муссолини.

Нью-Йорк до того любит свой стиль «ностальгии по утраченному референту» (Ж. Бодрийяр), он так привык к декорациям в стиле европейского монументализма тридцатых, что и новосозданные рельефы выполняются похожим способом. Вот на Восьмой авеню на здании пожарного отделения барельеф, посвященный пожарным, отдавшим свои жизни 11 сентября 2001 года, отчеканенный, как видим, в той же виньеточной линеарности, что и аллегории стран на Рокфеллер-центре или аллегории муз.

Теперь пора сказать то, к чему так долго я шла, — то есть выводы. Мы часто наблюдаем в Нью-Йорке двадцатых-тридцатых годов европейскую фигуративность, но без европейской глубины значения. Символичность (в шеллинговском смысле) не присутствует в этих изображениях. И аллегорических изображений нет, ибо в этой стране не было (свойственного Европе и прежде, и уж точно в то время) ярко выраженного тоталитарного мышления и, следовательно, не вырабатывалась общепринятая образность.

Убранству зданий присуща или произвольная декоративность, или одноплановая знаковость. Одноэтажная. Вот так: дома многоэтажные, а их убранство в свете системной интерпретации — одноэтажное. Самые частые фигуры, любимые оформителями Нью-Йорка, — бобер, Меркурий, Александр Гамильтон. Ну и святитель Николай Мирликийский. Плюс большое количество отдельных иносказательных изображений, на всяком здании своих, частных, наделенных не символическим, а номинальным, прикладным смыслом.

Европейская же символика по традиции многоуровнева. Чтобы далеко не ходить — выше мы рассматривали ликторский пучок: он отображал одно абстрактное понятие в Древнем Риме, совсем другое — в иконографии христианства и вовсе третье — в представлениях муссолиниевских «фашо». Разглядывая подобные фигуры на домах Манхэттена, мы либо соглашаемся их воспринимать как неосмысленные цитаты из европейской антологии, либо хотим переводить на локальный художественный язык.

Попробуем разглядеть поподробнее такие насыщенные смыслами урбанные сооружения, как ростральная колонна и триумфальная арка. И мы увидим, что Триумфальная арка в Манхэттене — это ростральная колонна, а колонна — на самом деле арка. Судите сами вместе со мной.

Известнейшая ростральная колонна в Нью-Йорке — на Коламбус-серкл. Именно тут пуп Нью-Йорка. Отсюда торжественно отсчитываются расстояния. Проектировщик Уильям Фелпс Ино, известный, в частности, как главный разметчик дорожного движения в городе, который лично сам водить машину не умел, создал на этом месте, кажется, единственную в городе круглую «ротонду» по типу площади Этуаль в Париже — с веером улиц и высотным монументом посередине. Правда, в центре парижской Этуаль стоит не ростральная колонна, а Триумфальная арка, но и в Манхэттене тоже арка есть, на площади Вашингтона в начале Пятой авеню, и ею мы скоро займемся. В центре же величественной Колумбовой площади — столб с рострами (носами кораблей), а на нем стоит крупный мраморный Колумб.

Прототипы этого памятника — на древнеримском Форуме. Победив врагов, римляне отрезали носы вражьих кораблей. В качестве трофеев. У ростров было и практическое применение, у этих люлек. Их использовали как фигуры для публичных выступлений (прообраз броневика…)

На фото — ростры в Сицилии, в Милаццо, где был выигран великий морской бой. «Слава павшим!» Место поминальных церемоний.

В случае же Колумбовой статуи что-то не так. Читая объяснение, мы узнаем, что эти носы якобы — от «Ниньи», «Пикты» и «Санта-Марии». Но ведь корабли — не вражьи, потому что Колумб сам себя не побеждал... Скульптор Гаэтано Руссо соорудил этот памятник на деньги, собранные итальянской общиной при помощи местной газеты Il progresso. Итальянская диаспора лоббировала это, уцепившись за круглую дату — 400-летие открытия Америки.

К которой, в частности, было приурочено несколько чего? Правильно, несколько интернациональных выставок! И уже упомянутая чикагская!

Итальянская диаспора в 1892 году настояла на этом монументе и единым махом достигла множественных пиар-результатов. Колумб в Манхэттене был признан исконным итальянским достоянием (а не испанским, не португальским, как могло бы показаться кому-нибудь, знающему историю...) У итальянцев образовался свой национальный итало-американский праздник — Сolumbus Day! Именно к этой ростральной колонне направляется в этот день торжественное шествие под музыку итальянского оркестра из Little Italy, по Bleecker Street. Маршируют к Колумбову столбу, который выступает в этом случае (к слову о фатальной символической неразберихе) как подмена традиционной Триумфальной арки. Такой, под которой положено ходить парадным строем. И обычно проходили — в Древнем Риме, и в Милане, и в Берлине, и в Париже по Champs-Élysées, захватывая Etoile.

Ну а что Триумфальная арка? Не та, что совсем уже в дальнем углу, у Публичной библиотеки в Бруклине, а та, что на площади Вашингтон? Ну, во-первых, ее с самого начала установили на весьма малорадостном месте. На городском кладбище Potter's Field для бедных, где, если верить отчетам, зарыто не менее 200 тысяч безымянных мертвецов, — там еще и виселица стояла, и вершились публичные казни. Арка по форме воспроизводит виселицу… все это как-то не будит в сердце фанфарных чувств. Примерно в восьмидесятые годы двадцатого века пришлось выводить эту постройку из полного запустения, замазывать всякие недостойные надписи, мыть и чистить…

Да, не положено так обращаться с Триумфальной аркой. Хотя отчасти объяснимо: даже если от этой арки и действительно по всем правилам берет начало крупная дорога — Пятая авеню, — все же от нее, сказать по совести, никуда особенно не помаршируешь: решил чеканить шаг парадным маршем — свалился в пруд.

Что в этом сквере действительно делают часто — это организуют публичные выступления, политические митинги. Прислоняют к арке ступенчатый помост, уничтожая основную идею арки — что в ней проход. Водружают трибуну. Берни Сандерс с трибуны обращается к народу. Еще до Берни, в 1917 году, под влиянием русской революции Марсель Дюшан, не страшась упасть и ушибиться, на эту арку залез и провозгласил «Независимую республику Гринвич-Виллидж». Тоже использовал как трибуну.

То есть используют Триумфальную арку как… правильно, как ростральную колонну! А ростральная колонна, мы уже видели, стоит на Коламбус-серкл в функции Триумфальной арки. Так в Манхэттене и получается навыворот.

И, как мы видели, многие другие чисто декоративные моменты в этом городе истолковываются навыворот. Тем он и волшебен.

В общем, если предположить, что Горький был хоть в некоей степени наблюдателен (ох, не думаю!), то можно было бы его впечатление о Нью-Йорке объяснить системным недопониманием здешнего художественного языка или даже пониманием навыворот. С этим действительно иногда тут мучаются европейцы, сбитые с толку невнятностью культурных кодов. А ведь именно за счет интуитивных кодов глубоко воздействовал на психологию человеческой массы пропагандистский двадцатый век.

Но, боюсь, перемудриваем. Скорее всего, полный навыворот был у самого Максима Горького в голове. Иначе как можно проговорить о Нью-Йорке следующее:

«Я впервые вижу такой чудовищный город, и никогда еще люди не казались мне так ничтожны, так порабощены. И в то же время я нигде не встречал их такими трагикомически довольными…» (Максим Горький. «Город желтого дьявола»).

Понравился материал? Помоги сайту!

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

28 ноября 202427682 В разлуке

В разлукеПроект «В разлуке» начинает серию портретов больших городов, которые стали хабами для новой эмиграции. Первый разговор — о русском Тбилиси с историком и продюсером Дмитрием Споровым

22 ноября 202425925 В разлуке

В разлукеТри дневника почти за три военных года. Все три автора несколько раз пересекали за это время границу РФ, погружаясь и снова выныривая в принципиально разных внутренних и внешних пространствах

14 октября 202428738 В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с экономическим журналистом Денисом Касянчуком, человеком, для которого возвращение в Россию из эмиграции больше не обсуждается

20 августа 202434600 В разлуке

В разлукеСоциолог Анна Лемиаль поговорила с поэтом Павлом Арсеньевым о поломках в коммуникации между «уехавшими» и «оставшимися», о кризисе речи и о том, зачем людям нужно слово «релокация»

9 августа 202435162 В разлуке

В разлукеБыть в России? Жить в эмиграции? Журналист Владимир Шведов нашел для себя третий путь

15 июля 202437717 В разлуке

В разлукеКак возник конфликт между «уехавшими» и «оставшимися», на какой основе он стоит и как работают «бурлящие ритуалы» соцсетей. Разговор Дмитрия Безуглова с социологом, приглашенным исследователем Манчестерского университета Алексеем Титковым

6 июля 202438444 В разлуке

В разлукеФилософ, не покидавшая Россию с начала войны, поделилась с редакцией своим дневником за эти годы. На условиях анонимности

18 июня 202444023 В разлуке

В разлукеПроект Кольты «В разлуке» проводит эксперимент и предлагает публично поговорить друг с другом «уехавшим» и «оставшимся». Первый диалог — кинокритика Антона Долина и сценариста, руководителя «Театра.doc» Александра Родионова

7 июня 202443645 В разлуке

В разлукеИван Давыдов пишет письмо другу в эмиграции, с которым ждет встречи, хотя на нее не надеется. Начало нового проекта Кольты «В разлуке»

21 мая 202438993 Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials