В разлуке

В разлукеРазговор c оставшимся

Мария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

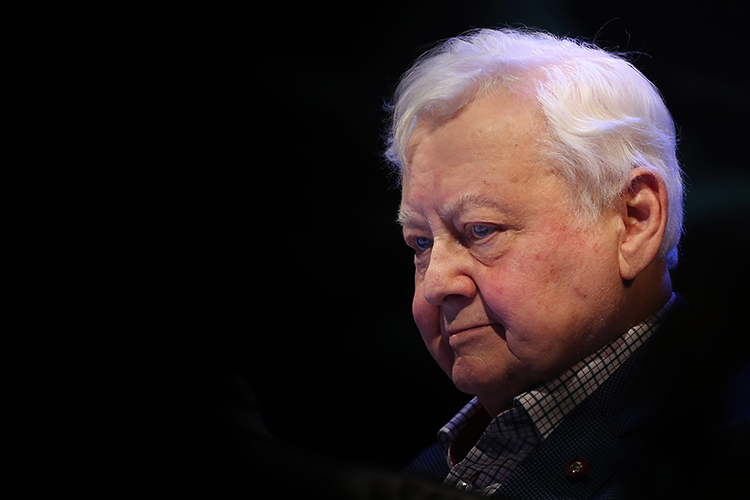

28 ноября 202423212 © Вячеслав Прокофьев / ТАСС

© Вячеслав Прокофьев / ТАССПервое ощущение — почти физиологически переживаемая утрата чего-то субстанциального. Рухнул фундамент, несущая колонна, опорная стена.

Очень парадоксальное, если разобраться, чувство. Принадлежность Табакова к «большой истории» ощущалась более-менее всегда, хотя в самом его облике не читалось как будто ничего героического — и дело тут вовсе не в амплуа непревзойденного характерного актера. В биографическом тексте Табакова и в его артистическом образе начисто отсутствовали свидетельства о вроде бы обязательных для протагониста травмах, нанесенных ему временем. В какой-то момент внешняя мягкость, фирменная уютная рыхловатость обернулась хозяйственной изнанкой, деловитой хваткой, проявлять которую претенденту на лавры героя (особенно в России) совсем уж не пристало. Карьера Табакова развивалась благополучно, ровно, без видимых швов, рубцов и мучительных монтажных склеек, а всегдашняя его успешность во всех мыслимых и немыслимых ипостасях эту кажущуюся линейность только подчеркивала.

На самом деле это была, конечно, оптическая иллюзия.

Его биографию сформировало движение тектонических плит истории, на стыке которых Табаков-человек дважды становился Табаковым-героем. Первый раз — в эпоху «Современника», с основания которого в СССР началось не только театральное обновление, но и оттепель: легендарных «Вечно живых» Розова выпускники Школы-студии МХАТ репетировали как раз в дни ХХ съезда КПСС. Второй раз — уже в 2000-е, когда после смерти Олега Ефремова он принял руководство Московским художественным театром.

Именно в эти годы проявилось уникальное свойство Табакова воспринимать перемены эпох деятельно-активно, трактуя их как «предлагаемые обстоятельства». Табаков играл время как роль — со всей его природной животной органикой, с глубинной артистической интуицией. Примеров подобного существования, как сказали бы музыканты, con tempo в истории отечественного театра наберется очень и очень немного: острое чувство времени позволяло Табакову не замечать его хода — возможно, поэтому вчерашний уход воспринимается как неожиданность, нонсенс, оксюморон.

Острота синдрома утраты прямо пропорциональна его влиянию на современный российский театр: наша драматическая сцена существует сегодня в реальности, в значительной степени спроектированной Табаковым.

Щедрый, великодушный и лишенный всякой зависти, он принадлежал к редкой для театрального мира, состоящего в основном из индивидуалистов-одиночек, породе художников с обостренным чувством профессиональной, цеховой ответственности за общее дело. Сказались, конечно, гены основанного на коллегиальности и чувстве локтя «Современника» — в 1970 году после ухода Олега Ефремова во МХАТ директором театра стал именно Табаков. Возглавив через тридцать лет Московский художественный, Табаков для начала снял с репертуара большую часть спектаклей, а затем превратил убыточное предприятие с посещаемостью ниже среднего в богатый аншлаговый мультиплекс с четырьмя площадками — коллекционируя режиссерские имена и безжалостно закрывая после генеральных прогонов премьеры, казавшиеся ему одному неудачными; азартно переманивая в труппу МХТ ярких актеров, которых он собирал со страстностью записного энтомолога. Выдающийся педагог, воспитавший не одно поколение артистов (прямыми или косвенными учениками Табакова были и Миронов, и Машков, и Безруков, и Серебряков), хлебосольный, но жесткий хозяин, он был подлинным театральным строителем — пожалуй, единственным в новейшей истории России руководителем театра, достойным громкого звания интенданта, единолично определяющего работу сложносочиненного театрального организма.

Острота синдрома утраты прямо пропорциональна его влиянию на современный российский театр: наша драматическая сцена существует сегодня в реальности, в значительной степени спроектированной Табаковым.

Впрочем, одним лишь МХТ влияние Табакова на отечественную сцену, разумеется, не ограничилось. Крестный отец нового русского театра, он институционализировал целое режиссерское поколение, выведя на большую сцену Миндаугаса Карбаускиса, Евгения Писарева, Кирилла Серебренникова и Константина Богомолова, не считая десятков других режиссеров разных возрастов и калибров, прошедших за минувшие восемнадцать лет через горнило Московского художественного. Именно Табаков опробовал в действии совершенно новую для России модель театра как супермаркета, на полках которого умудряется соседствовать самый широкий и разношерстный ассортимент — от артхауса до мейнстрима, от актерского бенефицианства до радикальной режиссуры.

Искушенный менеджер, Табаков всегда тяготел к сильным жестам. Во главе МХТ он зарекомендовал себя акционистом, в сравнении с которым Pussy Riot и Петр Павленский кажутся малыми детьми. Осенью 2002 года, через несколько недель после «Норд-Оста», над Камергерским переулком взвились растяжки со слоганом «Терроризм» — это Московский художественный анонсировал дебютный спектакль Кирилла Серебренникова по пьесе братьев Пресняковых. В 2004-м Табаков лишил привычную аббревиатуру театра буквы «А», а его название — слова «академический», считая его порождением социалистических времен: театр может быть каким угодно, но только не мертвым, неприкасаемым. В том же сезоне в премьере «Вишневого сада» Адольфа Шапиро, приуроченной к столетию чеховской пьесы, в роли Раневской на сцену МХТ вышла Рената Литвинова. Еще раньше лицами Московского художественного стали «менты» — и ничего удивительного в этом не было: МХТ всегда оставался прежде всего актерским театром, а кто еще, как не Константин Хабенский, Михаил Пореченков и Михаил Трухин, мог претендовать на статус премьеров того времени. Все, что оставалось сделать Табакову, — предъявить их друг другу, легитимизировать в правах.

В историю он входил олицетворением мужества, бесстрашия и воли, делая это с такой же простотой и легкостью, как если бы уходил в кулису. Только бесстрашный человек мог накануне восьмидесятилетия, уже борясь со смертельным диагнозом, сыграть его — а затем и собственную смерть — на подмостках родного театра. Роль Табакова в «Юбилее ювелира» была для зрителя бескомпромиссным духовным и человеческим опытом, сравнимым разве что с перформансом Марины Абрамович «The Artist Is Present». Только по-настоящему бесстрашный артист мог двадцатью годами ранее сняться в «Трех историях» Киры Муратовой — не просто упражняясь в самоиронии, не просто высмеивая все свои столь любимые ширнармассами актерские штампы, но устраивая блистательное глумливое аутодафе.

Говорим «Табаков» — подразумеваем «голос», то, что в старом театре уважительно-трепетно называлось «орган»: он вовсе не случайно стал одним из главных героев «Современника» — первого советского театра, позволившего себе говорить со зрителем без пафоса и официоза, максимально приблизив манеру изъясняться к ежедневной речи тех, кто сидит в зрительном зале.

В 1960 году 25-летний «трижды романтик» Табаков рубил отцовской саблей мещанский гарнитур в «Шумном дне» Эфроса—Розова — Александра Адуева он сыграл задолго до эмблематической «Обыкновенной истории» «Современника». Позднее Табаков освоился в роли Адуева-старшего — реалиста, взявшего прагматичнейший курс у руля МХТ, ставшего одним из культурных символов нулевых; надежного, деятельного, основательного, очень трезвого и очень рассудительного человека, у которого, видимо, не осталось почти никаких иллюзий.

Но как определить, как назвать характерную табаковскую интонацию, составляющую, в сущности, не меньшую загадку, чем пресловутая улыбка Моны Лизы? Это не сарказм и не ирония, сердцевина которой почти всегда питается нежностью. Ухмылка Табакова, блуждавшая на его губах даже в тех случаях, когда она и не вполне подразумевалась, всегда казалась отравленной какой-то нутряной горечью. Она вполне могла бы принадлежать кому-нибудь из потаенных персонажей Достоевского, так и по-настоящему не узнанных и не понятых.

Возможно, все еще впереди — у нас с ним теперь много времени.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

28 ноября 202423212 В разлуке

В разлукеПроект «В разлуке» начинает серию портретов больших городов, которые стали хабами для новой эмиграции. Первый разговор — о русском Тбилиси с историком и продюсером Дмитрием Споровым

22 ноября 202421750 В разлуке

В разлукеТри дневника почти за три военных года. Все три автора несколько раз пересекали за это время границу РФ, погружаясь и снова выныривая в принципиально разных внутренних и внешних пространствах

14 октября 202424770 В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с экономическим журналистом Денисом Касянчуком, человеком, для которого возвращение в Россию из эмиграции больше не обсуждается

20 августа 202430808 В разлуке

В разлукеСоциолог Анна Лемиаль поговорила с поэтом Павлом Арсеньевым о поломках в коммуникации между «уехавшими» и «оставшимися», о кризисе речи и о том, зачем людям нужно слово «релокация»

9 августа 202431394 В разлуке

В разлукеБыть в России? Жить в эмиграции? Журналист Владимир Шведов нашел для себя третий путь

15 июля 202434028 В разлуке

В разлукеКак возник конфликт между «уехавшими» и «оставшимися», на какой основе он стоит и как работают «бурлящие ритуалы» соцсетей. Разговор Дмитрия Безуглова с социологом, приглашенным исследователем Манчестерского университета Алексеем Титковым

6 июля 202434735 В разлуке

В разлукеФилософ, не покидавшая Россию с начала войны, поделилась с редакцией своим дневником за эти годы. На условиях анонимности

18 июня 202440271 В разлуке

В разлукеПроект Кольты «В разлуке» проводит эксперимент и предлагает публично поговорить друг с другом «уехавшим» и «оставшимся». Первый диалог — кинокритика Антона Долина и сценариста, руководителя «Театра.doc» Александра Родионова

7 июня 202439998 В разлуке

В разлукеИван Давыдов пишет письмо другу в эмиграции, с которым ждет встречи, хотя на нее не надеется. Начало нового проекта Кольты «В разлуке»

21 мая 202436070 Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials