Colta Specials

Colta SpecialsПодземелье

© Gallimard

© GallimardОдно из важнейших событий театральной осени — выход книги «Антонен Арто. Театр и его двойник», опубликованной Фондом Анатолия Васильева и издательством ABCdesign при поддержке Сергея Гордеева. Кроме ключевого труда Арто «Театр и его двойник. Театр Серафима» в издание вошли впервые переведенные на русский язык ранние тексты Арто, его пьесы, книга о Ван Гоге, а также эссеистика, письма и статьи позднего периода. 28 ноября презентация книги пройдет на Международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction. Сегодня мы публикуем фрагмент предисловия редактора и переводчика издания Натальи Исаевой, любезно предоставленный в распоряжение редакции Фондом Анатолия Васильева и издательством ABCdesign.

Текст печатается в редакции источника.

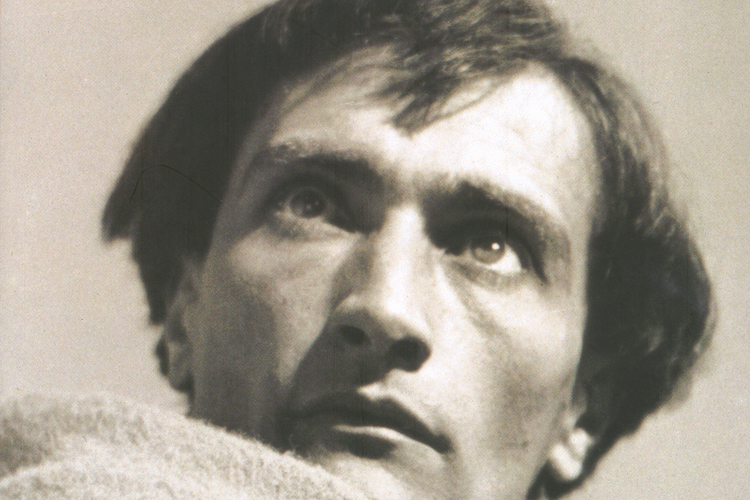

Антонен Арто. Antonin Artaud. Antoine Marie Josef Artaud. Проживший всего 51 год — с 1896-го по 1948-й. Бунтарь и провидец. Визионер, считавший себя магом и мистагогом. Гениальный актер, изобретательный режиссер, вдохновенный писатель и поэт. Рисовальщик. Создатель теории театра, о которой вспоминают, почитай, все современные теоретики и практики сцены, но которой практически никто так и не решился последовать напрямую…

Родители и все многочисленные родственники — франко-греческие переселенцы из Смирны: вы помните, может быть, консула Смирны из Пиранделло, «Одеть нагих», «Vestire gli ignudi», а также другого возлюбленного Эрсилии, флотского лейтенанта? Вот отец Антонена был как раз измирским капитаном дальнего плавания… Греческие корни, которые сам Арто очень ясно в себе ощущал и которыми вполне гордился (отсюда же — и та надломленная, странная физическая красота, которую сам он принимал как дар и как бремя — в поздних графических автопортретах это особенно видно…). И еще — это вечное ощущение фронтира — промежуточного положения на границе Востока и Запада, архаики и модерна.

Болезненный мальчик, с отрочества подсевший на медицинские наркотические препараты, уже страстно увлеченный любительским театром (с собственными довольно макабрическими постановками на Рождество, в которых он играл мертвеца в гробу — с явной отсылкой к Лазарю), — Антонен приехал, как водится, покорять Париж… Он изнутри слышит гул перемен, того внутреннего слома культуры, который затеяли сюрреалисты, он хочет включиться в эту волну почти заранее, в ее первом накате. Отсюда — и тесные связи с парижскими дадаистами, и более поздние знакомства с художниками и литераторами сюрреалистического толка… Покровительство мэтров — Андре Бретона, Арагона, Элюара, Бенжамена Пере. Дружба с выдающимся франко-бельгийским художником Андре Массоном (André Masson). Театральная карьера начинается с 1920 года, когда Арто встречает символиста, любителя скандинавских авторов Люнье-По и ненадолго поступает к нему в театр. Наконец, в 1921 году Арто присоединяется к труппе Шарля Дюллена (Charles Dullin), ученика великого Жака Копо (Jacques Copeau). В группе, позднее названной «Ателье» (L'Atelier, то есть «Мастерская»), Арто учится новому, импровизационно-актерскому, поэтическому театру; среди соучеников тут были и Жан-Луи Барро (Jean-Louis Barrault), и первая возлюбленная Арто — румынская актриса Женика Атанасиу (Génica Athanasiou), бурный роман с которой будет длиться шесть лет. Арто не только сыграл у Дюллена одиннадцать ведущих ролей, но и начал сам заниматься режиссурой и сценографией. Параллельно он публикует отдельными тетрадками несколько стишков, а также пишет первые статьи в программных сюрреалистических сборниках и журналах.

© Ad Marginem Press / non/fiction

© Ad Marginem Press / non/fictionОднако Арто боится затеряться среди таких же бледных юношей, баловавшихся литературой и театром, отиравшихся в салонах и кафешках внутри этого кипения, bouillonnement (истинно — «питательного бульона» новых форм), «нового письма» и театральных студий. И в конце концов принимает решение написать Жаку Ривьеру, редактору влиятельного журнала, создателю новых имен и новых репутаций. (Это очень знакомый нам по советской эпохе феномен «толстых журналов»: «Новое французское обозрение» (Nouvelle Revue Française) вывело на литературную сцену множество выдающихся французских литераторов, вплоть до Мальро или Сартра.) Арто посылает Ривьеру свои стихи (частью уже опубликованные в сюрреалистических малотиражных брошюрках), но тут же сопровождает эти опыты пространным комментарием, где нарциссически рассуждает о собственной «особости», психической «инаковости». Ривьер не считает возможным напечатать у себя стихи, но поневоле втягивается в переписку, мало-помалу отступая перед натиском начинающего автора. В конце концов он предлагает опубликовать именно саму эту переписку — со всеми самооправданиями, самолюбованиями, со всем накатом безумного юношеского тщеславия — и с искренними мучениями психически ранимого человека.

Параллельно идет своим чередом вся эта бурная, неровная, но чрезвычайно важная дружба с Андре Бретоном (позднее Арто, как и многие, отошел от сюрреалистических вожаков из-за их левацких увлечений, из-за их вступления в Коммунистическую партию — хотя на самом деле расхождения шли глубже и касались, например, самой теории «автоматического письма»). Ближе к концу жизни, в 1946 году, Арто напишет не без некоторой горечи: «Я дебютировал в литературе, написав целые книжки, чтобы рассказать всем, что совсем еще не умею ничего писать: когда мне нужно было что-то сказать или написать, собственное мышление было той областью, где я испытывал наибольшие затруднения… Две короткие книжки — “Пуповина лимба” (“L'Ombilic des limbes”) и “Нервометр” (“Le Pèse-nerfs”) разворачиваются как раз в поле такого отсутствия мысли». Формально Арто оставался членом движения сравнительно недолго, где-то примерно с 1924 по 1926 год, хотя еще незадолго до его ухода Бретон поручает ему составление и редактирование важнейшего альманаха сюрреалистов — «Сюрреалистическая революция» («La Révolution Surréaliste»). Там, в общем предисловии ко всем текстам, Арто пишет знаменательные слова: «Сюрреализм открывает двери грезе — он делает это для всех тех, кого жадно притягивает ночь. Сюрреализм — это перекресток обольщений сна, алкоголя, табака, эфира, опиума, морфия; однако он также разбивает все цепи: мы не пьем, ничего не принимаем, не колемся — мы просто грезим».

Не менее важны, разумеется, и первые театральные прикидки — вначале у Дюллена, а затем у Жоржа Питоева (Georges Pitoëff): скажем, Арто участвует в знаменитой питоевской постановке «Шести персонажей» Пиранделло в театре на Елисейских Полях… Первые книжки и альманахи, великая (безо всякого преувеличения великая — один звездный состав артистической команды чего стоит!) постановка собственной пьесы «Ченчи» — хотя та и оказалась провальной в глазах публики. Наконец, «Театр Альфреда Жарри» («Théâtre d'Alfred Jarry»), спланированный и воплощенный также и усилиями бывших друзей-сюрреалистов, плотное артистическое сотрудничество с Роже Витраком (Roger Vitrac)… Там прошли четыре постановки, каждая из которых сопровождалась художественным скандалом; Арто потом будет с гордостью вспоминать об этом периоде во время своего заточения в психушке Родеза…

Творец становится здесь вровень с первичными, изначальными силами природы и мироздания.

Вполне внушительный послужной список: театральный деятель, актер (не без успеха снимавшийся также в кинематографе, в том числе у знаменитого экспрессиониста Карла Дрейера), подающий надежды режиссер, уже заметный литератор и критик. И вот тут проходит тот водораздел, который как раз и помечает собой рождение нового Арто, каким-то боком вырвавшегося, выломившегося из всех художественных направлений и течений, проходит та последняя черта, которая поставила его особняком в культурной жизни Франции, хотя по видимости жизнь эта и протекала прямо посреди друзей-соратников-анархистов-леваков… Черта, обрекшая его на непонимание близких людей, творческое одиночество и посмертную, очень отдельную славу… Увлечение архаикой, магическими и ориентальными практиками, в конце концов — очень странной, теургически истолкованной метафизикой. Отчасти тем же путем шел и современник Арто Жорж Батай (Georges Bataille), однако тот — может, в силу своего «библиотечного», архивариусного подхода — во всех своих прельщениях этнологией, во всех прославлениях милой сердцу «трансгрессии» предпочитал оставаться в пределах имманентности, сопротивляясь манкам и соблазнам метафизики, той магической, шаманской мифологии, которая настойчиво уводит нас прочь из этого мира.

Ну а дальше пунктиром наметим эти основные события, так круто изменившие судьбу и мышление Арто. Пунктиром — потому что о большинстве мы узнаем потом из его собственных текстов — философских или биографических. Колоссальное впечатление от балийского театра, увиденного на Всемирной выставке. Поездка в Мексику, потрясение от мескалиновых практик жрецов-шаманов… Ирландское приключение с посохом святого Патрика, путешествие в Кобх и Голуэй… Длительное заточение в психиатрических лечебницах, дружба-вражда с доктором Фердьером… Кратковременное возвращение в парижский круг почитателей и любопытных: Арто-Момо (Artaud le Momo), книга о Ван Гоге, а потом, на излете, — радиоспектакль, основанный на анархическом и грязноватом, почти копрофильском тексте «Покончить с судом Божьим» («Pour en finir avec le jugement de Dieu»). Затем приходит тяжкая онкологическая болезнь и смерть в психиатрической лечебнице Иври-сюр-Сен (Ivry-sur-Seine), где он был приходящим пациентом, — смерть, наступившая от передозировки наркотиков, которые он принимал, мучаясь нестерпимыми болями…

* * *

Так кто же он — этот загадочный, неназванный двойник театра? И что же это за «жестокость», почему нам нужно «тело без органов», представленное и в театре Серафима, и в последнем тексте Арто — «Покончить с судом Божьим»? Это не бунт вообще, не просто вздернутый протест, площадная вольница, яростное сокрушение социальных норм и табу. Обычно говорят: реальность, реальность brute, в сыром виде, — реальность, с которой содрали кожу… Которую освежевали… Отсюда, мол, и жестокость — жестокость жизни как она есть, без флера романтических и сентиментальных прикрас. И кто же он, этот двойник, которого театр вроде бы призван отражать? Неужто мы наталкиваемся тут на разгул стихийного анархизма — или, как еще часто говорят, на некую «истинную», до времени сокрытую «жизнь», которая должна наконец проявиться?

На мой взгляд — а я исхожу здесь и из восточной традиции, которую так почитал Арто, «двойник» — это, прежде всего, сгусток мощной энергии, существующий параллельно этому миру и нашей психике. Некая особая, энергетическая реальность, которая проявляется и начинает постепенно сгущаться в самый миг театрального творчества. Чистая плазма, вынесенная за скобки этого повседневного мира. На ней, собственно, и играют в свой черед актер и режиссер, играют, как на аккордеоне, — ежели умеют. И на гул этих клавишей отзываются и собственная (актерская) психика, и психический кисель зрительного зала. Они постепенно конструируются, структурируются — то есть преображаются.

Многим памятен «Театр и его двойник», прежде всего, метафорой заражения, инфекции, соблазна, то есть на ум книжка эта приходит благодаря одной из ее центральных статей — «Театр и чума». Здесь Арто идет рука об руку со своим давним знакомцем Жоржем Батаем, утверждавшим, что в искусстве есть своя темная, сумеречная сторона. Для Батая (как позднее для Лакана или Делеза) в глубине человечьего подсознания, в каких-то его нижних, зажатых каморках темной волной идет постоянный накат мутной, отравленной страсти, накат сексуального желания и смертельной тоски. «Если театр создан для того, чтобы дать жизнь всему, что вытеснено в наше подсознание, это означает, что некая чудовищная и жестокая поэзия выражает тут себя в странных действиях; и сами эти нелепые отклонения от простого факта и обычного течения нашей жизни уже доказывают, что напряженность жизни ущерба не претерпела и нам достаточно только получше ею распорядиться». Этот вал разрушительной энергии может временами проявляться в отдельной человеческой судьбе или же в судьбе целых народов. Однако эта же черная волна подспудно питает собою и высокие всплески искусства, соединяя своей энергией сцену и зрительный зал, насильно сшивая лоскутья художественных образов с самим мясом обычной жизни. Для Арто такое зарождение болезни, распад, чумное дыхание искусства несут в себе колоссальный соблазн, который делает даже вполне уравновешенного обывателя беззащитным перед заражением и порчей, что наводит на нас художник. Сам творец становится здесь вровень с первичными, изначальными силами природы и мироздания. Важны уже не просто отдельные стихийные элементы, но та минута высшего творческого напряжения, ради которой ничего не жаль отдать. Как говорил Арто о зачумленных, это состояние, «когда нам является… крайняя сила, где вживе сталкиваются все могучие стремления природы — притом в то самое мгновение, когда природа эта готовится совершить нечто важное».

Задача художника — максимально сгустить и проявить опасную энергию, вылепить из художественных импульсов самого художника нового Голема, живущего лишь в художественном произведении.

Вот и получается, что эта самая «жестокость» (cruauté) семантически сходится с длинной цепочкой понятий, которые держат собой важные смысловые стыки во многих традициях, где упор сделан на развертывание энергии, на представление, что самой подкладкой мира становится не ясное размышление, не разум как основа бытия и реальности, но «страсть», взятая в своей онтологической универсальности. Это и «энергия», «сила» бога у кашмирских шиваитов Абхинавагупты и Кшемараджи — та яростная и мощная богиня Шакти (śakti), которая одна ответственна за развертывание и свертывание Вселенной, одна задает миру самый ритм его дыхания. Именно переливающаяся через край энергия становления всякий раз проворачивает свое огненное колесо, создавая Вселенную как радостное и пугающее театральное представление… Это и «страсть» (Lidenskab) Кьеркегора как единственное средство истинным и правильным образом со-общаться с Богом. Это, наконец, ενέργεια исихастов, скажем, Григория Паламы — «энергия» как одно из «имен» Божьих и одновременно — как обжигающее пламя, Фаворский свет, который своим языком дотягивается и до нашей обыденной жизни — бывает, ненароком спалив ее при этом дотла… Самое удивительное, что вот эта энергетическая база Вселенной одновременно совпадает с могучим импульсом креативности, художественного творчества, который один лишь роднит нас с божественной сущностью. (В скобочках можно сказать, что парадигмы сотериологии и художественного творчества совпадают или же идут в параллель также с основными узлами эротики и сексуальной энергетики. Именно потому, скажем, Шакти легко оборачивается к нам иным лицом — лицом змеиной энергии Кундалини, разгоняемой в процессе тантристской практики.) Это как бы единая матрица, уже заранее спроецированная на всю Вселенную. Задача художника — максимально сгустить и проявить эту опасную энергию, как бы вылепить из художественных импульсов самого художника этого нового Голема, живущего лишь в художественном произведении, — воплощение самого творческого порыва, если угодно — élan vital Бергсона… Тогда театр, в свою очередь, становится зеркалом для этой энергии. Энергии, которую сам же он клеит, гнет, вылущивает, вычищает… И вот это как раз позволяет нам разглядеть, почти тактильно ощутить этот сгусток темной энергии, с которой только и призван работать театр — то единственное искусство, что настигает нас помимо нашей воли, вынуждая хотя бы «слегка соприкоснуться рукавами» с божественной трансценденцией в реальном переживании живой жизни, в реальном опыте художественной креативности. (У Арто есть еще одна картинка: живое дерево, которое как раз имеет форму энергии, дерево как усилие мысли и воображения. Это вовсе не заостренная кверху пирамида, но нечто, вырастающее разом во все стороны, разлапистое, беспорядочное, — а индусы добавили бы: дерево, перевернутое вдобавок корнями вверх — как символ глубокой медитации.)

Я-то вижу в этом общем интересе два главных импульса, которые часто сливаются до неразличимости, но для меня ощутимы как раз вполне раздельно, прямо-таки как два противоположных вектора… С одной стороны, есть рискованное и опасное стремление как бы расшевелить, раздразнить некие глубинные, реально существующие и архаичные пласты сознания, вызвать к жизни спящих духов, которые затем бывают не так уж смиренно-послушны своим заклинателям… С этими энергиями в театре и литературе как раз и пытался работать Арто, заплативший за это свою цену… К ним же (как раз в индийском изводе) приближался и Ежи Гротовский в поздний период своей лабораторной практики, когда он искал духовную составляющую благодаря опоре на восточные техники дыхания и медитации. (Сейчас его ученики в Понтедере используют для такого «пробуждения энергии» сакральные и фольклорные песнопения многих культурных ареалов, ценя, прежде всего, способность создать некий гулкий канал, своего рода вытяжную трубу, соединяющую адепта — или же следующего этой практике актера — с энергетическим ядром, лежащим у истоков Вселенной.) И второй аспект этой истинно художественной работы — умение управлять этими пробужденными, раскрывшимися энергиями. Умение профессионала, которое для Арто было сродни навыкам жреца — ведь только жрец в ходе теургической практики знает, как правильно пройти этим лабиринтом, как добраться до цели, оседлав эту самую прихотливую, норовистую лошадку — нашу страсть и нашу боль. И только режиссер, ведущий своего актера, сходным способом творит свои миры, свои иллюзии, которые одновременно создают и отражают затаившегося «двойника».

Разбираетесь в искусстве XX века?

Разбираетесь в искусстве XX века?

Давайте проверим вас на птицах и арт-шарадах художника Егора Кошелева

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияРазговор с основательницей The Bell о журналистике «без выпученных глаз», хронической бедности в профессии и о том, как спасти все независимые медиа разом

29 ноября 202322582 Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияИзвестный публицист о проигранной борьбе за факт и о конце западноцентричной модели журналистики

17 ноября 202321482 Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияРазговор с главным редактором независимого медиа «Адвокатская улица». Точнее, два разговора: первый — пока проект, объявленный «иноагентом», работал. И второй — после того, как он не выдержал давления и закрылся

19 октября 202327412 Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияНи с теми, ни с этими. Известный журналист ищет пути между медийными лагерями и обвиняет оппозиционно-эмигрантский в предвзятости

10 октября 202344197 Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials