Литература

ЛитератураУвенчанный Данте и два пламени

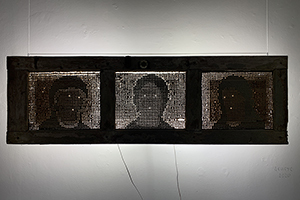

© Дмитрий Беляков

© Дмитрий БеляковВ книжной серии петербургского независимого книжного проекта «Порядок слов» «Новые стихи» выходит собрание стихотворений одного из ключевых авторов новейшей русской литературы постсоветского периода Василия Кондратьева (1967—1999), подготовленное Александром Скиданом и Кириллом Корчагиным. Ко дню рождения Кондратьева — сегодня ему исполнилось бы 49 лет — мы публикуем один из нескольких прозаических текстов, вошедших в книгу.

«Петроградский проспект», оформленный как письмо к одному из деятелей ленинградской неофициальной («второй») культуры 1970—1980-х годов Борису Останину, публикуется впервые по машинописи, предоставленной издателям адресатом. Текст Кондратьева является откликом на выход журнала «Лабиринт/Эксцентр» и, прежде всего, на статью Останина — редактора-составителя первого выпуска — «Новая поэзия?? Конечно!!» («Лабиринт/Эксцентр», 1991, № 1), написанную, в свою очередь, по просьбе Кондратьева для поэтического сборника «Петроградский базар», так и не вышедшего. Кондратьев, очевидно, возлагал большие надежды на новое издание, в том числе институциональные, однако был разочарован направлением, которое приняли последующие выпуски «Лабиринта/Эксцентра». В 1993 году он задумывается о создании собственного издательства («Новая Луна») и периодического издания («Поэзия и критика»). В тексте упоминаются также статья Бориса Констриктора «Открытие Летербурга» («Сумерки», 1990, № 9) и печатные выступления того времени, связанные с неподцензурной литературой.

© «Порядок слов»

© «Порядок слов»(Из переписки с Борисом Останиным)

Дорогой Борис,

новая поэзия? обязательно предметное уточнение по сути дела. Для наших литературных «профессионалов» все сводится пока что к «административному», номиналистскому перечню имен и «направлений». Конечно, есть переход от полувоенной иерархии к «плюрализму», но вряд ли это имеет отношение к поэзии per se, а в узком смысле — к поэтике как представлению о письме. Твое выступление на страницах «Эксцентра-1» кажется первым действительным началом большой, плодотворной дискуссии (здесь наши надежды — на учредителей этого остро насущного в нашей литературной жизни журнала), но прежде следует осмотреться.

Я пишу тебе это письмо у окна, из которого, как добрая карта, видится наш Петербург. Думаю, что самое интересное в происходившей у нас поэзии было от удивительного совмещения планов метафизики и бытового, отреченности официального и драматичности человеческой жизни писателя. Наша жизнь была и остается фантастикой. Свифт в своих «Путешествиях Гулливера» представил похожую картину: здесь остров волшебников с душами прошлого, бессмертные маразматики, потерявшие память, — предусмотрены даже и две столицы. Я думаю, что Лапуту и Лагадо ты, как «гулливер», должен помнить. Так вот, жители «первой» вознесены над землей и в мыслях настолько, что без слуги с хлопушкой не шагнешь, не ударивши носом. Здесь классика и абстрактная норма. А внизу есть своя, «вторая» столица и, видимо, «вторая» культура. Помнишь Академию прожектёров? В ее стенах мы, кажется, сейчас и беседуем. О том, как наши мысли, говоря по Выготскому, совершаются в слове.

Реплика из общего дыма:

— Наше человеческое и культурное время: распадаются прежде твердые общественные связи, критически пересматриваются ценности и обесцениваются названия, раньше служившие нашему сообщению. Так в политике, в экономике, везде — если угодно, такая сегодняшняя ситуация речевой деятельности.

— Если писательство служит, все-таки, сообщению и определительно объясняет, как писал Хармс, чистоту порядка — то можно заметить наши условия как предписьменную возможность высказывания.

— То есть эксперимент, «авангардизм» не создал пока еще новой литературной нормы.

Да, некая норма действительно необходима. Думаю, ты согласишься, что без нее невозможно — какое бы ни было — сообщение, и наша работа превращается в неизбежную «игру в бисер» — в то, чем сейчас главным образом и оказывается. Важно уточнить, о какой норме идет речь. Раз мы говорим о новой поэзии, то подразумеваем и новые ее основания.

Новая литературная норма — в ее отсутствии? В утверждении поэзии как пристального бытия в несхватываемом мире и формы как оправданной записи, конкретной не в утверждении, а в воздействии образа и синтаксиса на языковую способность читателя. То, что поэт не слишком настаивает на буквальном смысле своего высказывания, отличает его от прочих литераторов.

О «предписьменности» думается потому, что все богатое разнообразие существующих на сегодня поэтических текстов и замыслов не опирается ни на осознание реальной традиции, ни на критическую сознательность к собственной работе (а это существенно для письменных способностей поэта). Пока все это есть у классиков с их запретительным пафосом канона и «литературной» самодостаточности — и не касается новой формы, которая отталкивается от «литературщины» к непосредственному свежему выражению. Пока по-прежнему плодятся «школы», «направления» и «общества» с их жгучими названиями и вывесками скорее коммерческими, чем по делу.

Но что предлагает нам новая вывеска?

Имажизм. Сюрреализм. Реальное искусство. Модернизм и посттаковой. Авангард — это термин воинского искусства. Раз мы взялись за разговор всерьез, надо точно определить, когда вывеска создается для закрепления определенных позиций, для коммерческого публичного успеха; ведь мы все знаем, как тяжело в нашем мире художнику привлечь внимание к своему спорному и непрактическому труду. Но важно не пропустить вот что: когда идет слом традиции, новый характер письма определяется пересмотром основы — места личности в окружающем мире, средств ее самосознания и сообщения. Это рождает такое ощущение современности, что появляется художник особой закваски — modern — или же модернист по нашему определению. Когда единственное и реальное настоящее во всей сложности его связей утверждается как отправное, художнику важен метод познания и представления. Он — исследователь, ему важно, чтобы его работа приняла характер реального факта; настоящее как бы воссоздается им, когда исторический, культурный и личный опыт служит прежде всего материалом, конструирующим особую ткань языка. Потому что язык = его мир, здесь знак равенства. Итак, попробуем определиться в том, что начиная с провозглашения художественной современности (читай «модернизм» и его производные) вывеска представляет собой метод, а не идеологию.

Будем надеяться, Борис, что кто-то из новых журналов возьмется знакомить читающую и пишущую публику с подлинными высказываниями людей, скрытых от нас непереведенными и почти что изобретенными наново наименованиями. От имажизма и сюрреализма до «Тель Кель» и Школы Языка наберется много. Но нам не преодолеть прежде всего внутренней изоляции от современного настроения художественной практики, если мы не решимся, хотя бы пунктирно, дать очерк русского движения к чистой, артикулированной литературной форме.

И здесь мы снова возвращаемся домой, в Петербург, для того, чтобы открыть себе существенный, малоизвестный и далеко не исчерпанный локус русской словесности.

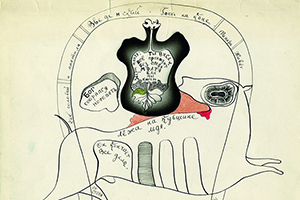

Я позволил себе парафраз названия известной, 1942 года, картины Макса Эрнста: перспектива ландшафта, организованного в нагромождениях форм, неузнаваемых (агнозия? жамэ вю?), но смутно припоминаемых — в плане скорее метафизическом, чем конкретно. Исторический пейзаж, отреченный непредвзятым разумом от номинализма. Чувство отжитости, духовного и физического тупика, таким образом, разрешается в самопреодолении, возрождением в прямом, предметном чтении-видении.

Происходит открытие Летербурга.

Вечера «Былое и думы». Карта-путеводитель, составленная Валерием Шубинским. Что-то вроде плеяды (т.е. «скопления») писателей: Кузмин, Вагинов, Николев, Хармс, Введенский — конференции и публикации. Выставка «Юрий Юркун». Продолжение следует?

Отреченная поэзия в мертвом городе мертвых?

Во-первых, давайте перестанем пижонить со смертью, притом не своей. Приличные люди себя так не ведут. И что второе, мы говорили об открытии, а не об эксгумации.

Так или иначе, мы понимаем, что Второй мировой войной нечто закончилось и ушло. Осматриваясь, мы приходим к первоначальному значению этого странного слова «постмодернизм», утвержденному Дэвидом Энтином [1]: открытие. Оно не может быть без того, что его область раньше пришла к некоторой полноте и была разрешена в методе. Из-обретение, как говорит Драгомощенко. Мы оказались как бы в начале новой Истории и находим себя продолжателями тех, кто заявил себя не преемниками, но современниками прежде всего. Нелепо, как постмодернизм.

— Не могу понять, господа, жив я или же нет, — спрашивает, очнувшись, Олег Юрьев из камеры хранения [2].

— «Уже» нет или еще «нет»?

1942 год «Европы после дождя»: сюрреалисты лишились друзей и публики, обэриу расстреляно, модернизм рассеялся на бездомных писателей, гонимых ветром. Петербург в блокаде погиб еще раз физической смертью.

Если бы не это имя — Летербург.

Борис Констриктор в своем эссе назвал заданную когда-то Хармсом «Формулу Города». Летербург — открытие из географических, которое я бы назвал предметной очевидностью поэзии; оно «улыбающейся скукой вечного повторения» (Кузмин) сообщает любой письменности характер более чем условный, это от избыточного творчества и переживания полноты вселенской культуры (я имею в виду отнюдь не одни картины и книжки). Поэтому не будем настаивать на своей исключительности, принимая к вниманию только драматические условия нашей истории. Париж, к примеру, всегда был и останется Парижем. Добавлю, что знатоки считают невозможным понять сюрреализм как настроение (будь то Дюшан или Ман Рэй) или внятно осмыслить обманчивую «затемненность» чистых сюрреальных текстов (прежде всего Бретона, Пере и Кревеля) вне физиогномического «ключа» Нового Вавилона. Это естественно, потому что для писателя-современника (скажем так, если «поэт-модернист» нами зачитано) важно открытие, реальные в своей феноменальности очертания мира. Его средства: аналогия (а не повторение), вещность слова, оправданная изобретенная композиция — это не я, Борис, это Паунд говорил. В том, что он принимает как данное, как заранее расписанный фон, Писатель нашел бы, конечно, темы и вдохновений на много томов. Когда называемая «поэзия» видится конкретной и вещной, литературность со всей ее «художественностью» и «культурной» восторженностью теряет смысл. Здесь важно отличать материал от предмета поклонения. Впрочем, не только у нас беллетристы и журнальеры стихов и прозы стыдятся быть профессионалами (будто это позорно), предпочитая котурны пророков и философов. Хорошо, пусть они были и будут поэтами и т.д. с исключительным правом на титул. Следует, Борис, взять в друзья Платона и подарить им слова, без которых они, кажется, помрут. Мы ничего не теряем, потому что знаем, что… универсалии, хотя бы и с оглядкой на Витгенштейна, у нас в Летербурге реальны.

Более того, теперь мы, получается, «лишены права писать стихи и прозу» и вообще как-то именовать себя в смысле литературы. Важно понять, что это идет не от политиков, а от братьев же культурных писателей (они-то и правда страдали от властей, за что и получили индульгенцию в другом месте). Но смотри, сколько мы приобрели: ходить не на экскурсии, а на прогулки, вместо Ахматовой или Пастернака взять в дело «композиции» Кузмина, пьесы и дневники Хармса, из ближних — вещи <Леона> Богданова и <Евгения> Харитонова; и многое, многое другое. В этом, для меня лично, достоинство «второй культуры». Л. Межибовский на страницах «Континента» очень неверно и просто глупо понял ее как литобъединение, воюющее с «первой» (видимо, СП СССР) за место под солнцем. Культура имеет отношение к людям, не к музеям и не к литературе. Боюсь, что нам не понять иначе, ни от чего «отречена» интересная нам поэзия, ни куда «открывается» нам наш Летербург.

Итак, дело не в том, что есть Восток и Запад, СП, «Ассоциация» [3] и «Поэтфункция» [4], ЦРУ и КГБ, республиканцы и демократы, — а в том, что везде и всюду культуры, увы, две. И здесь различия в ценностях, в работе и в судьбах.

<1991>

[1] Дэвид Энтин (David Antin, 1932—2016) — американский поэт, критик и перформансист.

[2] «Камера хранения» — ленинградская литературная группа, возглавлявшаяся поэтом, драматургом и прозаиком Олегом Юрьевым и издававшая одноименные альманахи в 1989—1997 годах.

[3] Имеется в виду Ассоциация «Новая литература», под эгидой которой выходили журнал «Вестник новой литературы» (1989—1995, редакторы М. Берг и М. Шейнкер) и книги авторов «второй» культуры.

[4] «Поэтическая функция» — объединение при Ленинградском отделении Фонда культуры, в которое входили поэты, художники, критики и теоретики и видную роль в котором играл А. Драгомощенко.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости Литература

Литература Общество

ОбществоКак правильно читать Хабермаса? Может ли публичная сфера быть совершенной? И в чем ошибки «культуры отмены»? Разговор Ксении Лученко с Тимуром Атнашевым, одним из составителей сборника «Несовершенная публичная сфера»

25 января 20224061 Искусство

Искусство Литература

Литература Кино

КиноКлассик Нового немецкого кино — о переломном времени, любви к России и продолжении традиций Эйзенштейна, Ланга и Мурнау

21 января 20223820 Искусство

Искусство Искусство

Искусство Театр

Театр Литература

Литература Современная музыка

Современная музыкаВ 2021 году музыканты почувствовали себя врагами государства, но не боялись об этом петь

20 января 20223974 Академическая музыка

Академическая музыка Литература

Литература