Colta Specials

Colta SpecialsПисьмо папе

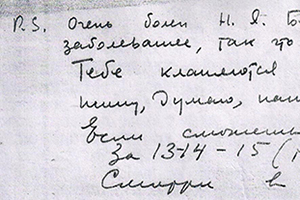

Поэтесса Наста Манцевич восстанавливает следы семейного и государственного насилия, пытаясь понять, как преодолеть общую немоту

20 января 20221867

В конце февраля в издательстве «Эксмо» выходит роман Юлии Яковлевой «Вдруг охотник выбегает» — исторический детектив, действие в котором происходит в сталинские годы. COLTA.RU публикует фрагмент романа. Книгу представляет ее редактор Елена Рыбакова.

Юлия Яковлева написала удивительную книгу. Да, ее «Охотник» — это детектив, произведение, не скрывающее своей развлекательной природы и даже настаивающее на ней, но это развлечение вписано в исторические обстоятельства, о которых по-русски шутить не принято. Именно так: первый русский детектив, открыто играющий — по литературным правилам — с темой репрессий и государственного преступления как такового. Честно скажу, в новейшей русской литературе я знаю только об одном опыте подобного рода: у Даниэля Клугера в «Последнем выходе Шейлока» детективный сюжет накладывается на жизнь гетто; в финале и сыщик, и преступник отправляются в Освенцим. «Кощунство!» — уже кричит читатель, вот-вот готовый оскорбиться. Читатель, не тревожься, открывай книгу смело: ни тебя, ни твое знание о сталинских злодействах она не обидит.

Однако сама возможность и такой тревоги, и такой книги кажется мне важным симптомом — и то и другое сообщает нам кое-что важное о сегодняшнем дне. Десять лет назад представить себе детектив о репрессиях было трудно, а сегодня, оказывается, это уже можно. Видимо, речь не только о детективе — в одном ряду с книгой Юлии Яковлевой нетрудно вообразить мюзикл, комикс, балет. Как минимум со времен «Мауса» Арта Шпигельмана, первого комикса о Холокосте, мы хорошо знаем, насколько важный этап в разговоре о самом трудном знаменует такая смена регистра — от Примо Леви к рисованным мышатам, от Солженицына к детективу. Честно скажу, меня особенно греет мысль о том, что это естественное движение вдоль и вглубь темы никак не подвластно государственному мракобесию: мы разбираемся с собственным стыдным прошлым так же, как разбирался со своим весь мир, и никаким указом, памятником или палкой этого не отменить.

С теми, кто совсем скоро возьмет в руки «Охотника» Юлии Яковлевой, мне хотелось бы обсудить еще один ракурс этой проблемы. Уже хорошо известные детские повести этого автора строятся на остранении: в «Краденом городе» и «Детях Ворона» сознание юных героев не может подобрать естественное объяснение для ужасов, которые совершаются, и начинает творить метафоры. Нет сомнения, что в основе детектива о следователе-комсомольце Василии Зайцеве тот же прием; очаровательной пародией на классическое остранение в сценах «советский милиционер в балете» и «советский милиционер в музее» читателю еще предстоит насладиться, и здесь я не хочу ему мешать. Но самое время вспомнить о спасительной роли остранения — мы творим метафоры, не умея иначе сделать непонятное понятным, именно для того, чтобы защитить себя от ужаса. Совсем недавно в «Кривом горе» Александр Эткинд напомнил о продуктивной функции такого удивления: не сотворим метафору, не остраним — не научимся переживать жуткое, а значит, сойдем с ума от исторической правды или окончательно ее забудем.

Любопытный вопрос: как на самом деле работает остранение во взрослой книге? Кто здесь выступает носителем этого наивного и здорового взгляда на свихнувшуюся реальность? Предлагаю такую гипотезу: эту роль в романе «Вдруг охотник выбегает» берет на себя сам жанр. Детектив, дитя позитивистской эпохи, наивно верящее в нерушимость причин и следствий, Юлия Яковлева сталкивает с миром, где связь между виной и наказанием окончательно потеряна. Но и старая логика не отменена до конца: уголовный розыск по-прежнему существует, и следователи по-прежнему охотятся на преступников. Напряжением между этими двумя мирами — шерлокхолмсовским и кафкианским — и живет роман. Как литературная задача это невероятно трудно; стоит ли удивляться, что за подобное до Юлии Яковлевой никто не брался.

От самого автора мне неоднократно приходилось слышать, что самый верный способ прочесть именно ту книгу, которую давно хотел, — сесть и написать ее самому. Нам с вами повезло: за нас это сделала Юлия Яковлева.

© Эксмо, 2017

© Эксмо, 2017* * *

Стол в актовом зале был накрыт красной скатертью. Зайцев сидел и тупо разглядывал проплешины на ней. Сделана скатерть была из старой, вероятно, театральной завесы, но изображала собой нечто революционное. Боевое настроение, однако, не удалось. Весь длинный стол, накрытый до самого пола, напоминал гроб.

Члены комиссии были набраны в силу классовой добротности, иначе говоря, были обычными ленинградскими бедняками. Они скверно ели и еще более скверно жили, и все это можно было угадать по серовато-зеленым неопрятным лицам. В тощем свете электрической лампочки, не пойми зачем зажженной под потолком среди дня, члены комиссии за своим гробом-столом походили бы на вампиров. Если бы не испуг всех шестерых.

Зайцев их даже пожалел.

Бедные советские мышата, они все равно боялись тех, кого им предстояло чистить, — милиционеров. И тех, кто эту чистку организовал. Чин из ОГПУ сидел на самом краю стола и сурово поблескивал бритым черепом. Нос у него чуть ли не упирался в рот. На столе перед гэпэушником лежала фуражка с голубым верхом. Ее алая звездочка смотрела в зал, в публику. Эдакий Вий, который видит все.

Зайцев сидел на стуле, выдвинутом вперед. На чистку согнали всех, кто подвернулся. От следователей до девочек из машинописного бюро. Только дежурных оставили в покое. Хоть кто-то должен был отвечать на звонки.

От девочек веяло любопытством и духами. Все остальные тихо бесились. За дверями ждало немерено работы. Большой город не нажал на тормоза по такому случаю. Он жил своей жизнью. А значит, воровал, грабил, подбрасывал младенцев (и спасибо, если не в Обводный канал, а в парадную), пускался в бега с общественной кассой, насмерть сбивал пешеходов или калечил общественное имущество, напивался, пырял ножами, кокал бутылкой по кумполу, лупцевал баб, сигал в воду с ленинградских мостов. И убивал тоже.

Там ждали улики, свидетели, протоколы, фотографии с места преступления, отпечатки.

Всем не терпелось уйти отсюда.

— Начинайте, товарищи! — распорядился чин из ГПУ.

«Смотри-ка, шпалы», — подумал Зайцев. Значки в петлицах на воротнике говорили, что чин у гостя немаленький.

Лицо Зайцева не выражало ничего.

Один из сидевших в комиссии нерешительно протянул руку к графину, долго лил воду в мутноватый стакан, долго пил, растерянно глядя поверх стакана на каждого по очереди.

Пауза явно затягивалась.

— Вы в своем праве. Спрашивайте! — начал подталкивать их гэпэушник.

Один за столом начал прочищать горло. Заперхал, закхекал. Все с надеждой посмотрели на него. Но он больше не выдал ни звука. Достал несвежий платок, утер им рот. И снова уставился на большой вялый фикус, который по такому случаю принесли из бухгалтерии и водрузили с краю стола.

Сам фикус глядел в давно не мытое, дымчатое от пыли окно.

«Наше северное лето, карикатура южных зим, — подумал Зайцев. — Фикус, должно быть, скандализован».

Зайцев попробовал переменить позу, но стул под ним сразу так завыл и заскрипел, что тишина стала еще глубже.

— А вы, Зайцев, встаньте. Встаньте! Проявите уважение к процедуре.

Обладатель шпал и фуражки плавно взмахнул толстой белой ладонью, как бы показывая «вира». Стул прощально вскрикнул. Зайцев с облегчением встал, почувствовав, как в ногу будто впились тысячи иголок.

Отсюда он хорошо видел всех в зале. Раздражение на лицах постепенно сменялось сонной одурью. Собрания обычно заряжали надолго, как ленинградский дождь.

— Товарищ, ваше имя, — наконец просипел кто-то за спиной.

Зайцев обернулся.

— Вы в зал говорите, — тут же одернул его тонкий надменный голос из-под фикуса. Гэпэушник привык, что вычищаемые юлили, потели, запинались. Ему не понравился этот прямо сидевший парень со светлыми, как у якутской собаки, глазами. Глаза глядели прямо, открыто. Мол, нечего скрывать, весь я как на ладони. При этом, казалось, сам парень ушел на глубину, как рыба, гэпэушник чуял это инстинктивно.

«Я с тебя гонор-то собью», — подумал он.

— Зайцев, Василий.

— Громче, — потребовал гэпэушник. Он начал сердиться на трусоватую комиссию: холопы. — Вот я свое имя громко произнести перед народом не стесняюсь: Шаров Николай Давыдович, — отрекомендовался он.

— Очень приятно. Зайцев! Василий! — пророкотал баритон так, что эхо отскочило от потолка.

— Так-то лучше, гражданин Зайцев.

Начало было положено. Чистильщики заметно приободрились.

— Дата рождения.

Зайцев ответил.

— Вы громче говорите, — еще раз потребовал товарищ Шаров. На подопечных из комиссии он уже не рассчитывал: холопы. Снова все надо было брать в свои руки.

— Товарищи, — зарокотал Зайцев, — меня кто тут не слышит? Я в самое ухо повторить могу.

Смешного в его реплике не было ничего, но в зале порхнули смешки, улыбки. Зайцев понимал их смех. Сколько лет они вместе в засадах сидели, под ножи бандитские шли, убитых товарищей хоронили. Здесь своих не сдают. Никому. И опарыш гэпэушный это знает. Зайцеву противны были эти мероприятия для галочки: слушали-постановили, чистили и вычистили. Только время терять.

Лица перед ним были все молодые. Никому нет и тридцати.

Они не шутке смеялись. Они показывали зубы незваному гостю. И тот понял.

— Ты, Зайцев, по форме отвечай. Клоуном в цирке на Фонтанке работать будешь, а не в советской милиции.

— А какой был вопрос?

Публика тотчас включилась в ход поединка с интересом и злорадством. Шаров покопался в бумагах, взял листок. «Из анкеты», — понял Зайцев. Анкету эту он сам когда-то заполнял, размашисто подписав.

— А почему товарищ Серафимов не явился?

— В командировке он.

— Вчера еще не в командировке, а сегодня в командировке? Так, что ли? — тотчас прицепился Шаров.

«А Шаров ли он? — подумал Зайцев. — Больше смахивает на псевдоним партийный».

— Такая у нас работа, — четко доложил Зайцев.

Теперь анкету нужно пересказать своими словами, вот и вся чистка. Неудивительно, что мильтоны сидят и бесятся: очень им интересна зайцевская биография.

— Происхождение.

— Пролетарское, — четко ответил Зайцев.

— Отец.

— Отец неизвестен. Мать — прачка. Зайцева Анна. О матери могу рассказать.

— Неизвестен, значит? — блеснула бритая голова. Шаров нырнул лицом в папку.

«Очки бы сменил», — с неприязнью подумал Зайцев. И тут заметил, что папка, из которой тот вынул листок, была не желтая картонная, с зайцевским личным делом, а добротная кожаная. И добротность эта очень Зайцеву не понравилась.

— А вот тут у нас есть другие данные, — завлекательно начал товарищ Шаров. — В церковноприходской книге запись есть ясная. Анна Зайцева сочеталась браком с Даниловым Петром Сергеевичем, звания купеческого. Петроград, год 1908-й.

Лицо Зайцева не дрогнуло. Ни тени не пробежало по нему.

— Мамашу мою папаша мой поматросил и бросил. Нагуляла меня моя мать, если вещи своими именами называть. Кто папаша мой был, извините, история покрыла мраком.

— А вот тут сказано: Анна Зайцева…

— Анн Зайцевых, я извиняюсь, в Петрограде как грязи. Вы на что намекаете?

Шаров изобразил сокрушенный вздох. А голос его ничего не изображал — металлический, наставительный.

Зайцеву некстати вспомнилась паутина из утреннего сна. А следом всплыло детское воспоминание-присказка: тьфу-тьфу-тьфу, куда ночь, туда и сон.

— Да не намекаю я, товарищ Зайцев. Я прямым текстом говорю. Ввели вы в заблуждение советскую милицию и советский народ.

Конец фразы потонул в громком визгливом хохоте.

Все обернулись на подоконник. Ржала задастая немолодая бабища, из-под юбки торчали ноги-колоды в ботах.

— Ой, не могу, — верещала она.

Зайцев понадеялся, что его лицо не выразило ничего.

— Вы, гражданка… Гражданка!.. — засуетился гэпэушник. — Это сотрудница? Или вы сотрудница и ведите себя прилично, или покиньте зал!

С таким же успехом он мог бы таранить носорога в его железный зад.

Паша знала, как обращаться с мужским полом. Ее кулака боялись пьяницы Фонарного переулка. Она утерла раскрасневшееся лицо полой кофты.

— Да я и свидетель. Чего? Знала я Нюрку вашу.

— Не мою, а упомянутую гражданку Анну Зайцеву. Вы ее знали?

Он весь прямо зацвел малиновыми пятнами. Короткая шея быстро налилась кровью. «Вот таких удар обычно хватает, и привет», — мимоходом отметил Зайцев.

— Отвечайте по форме, гражданка! Не на рынке. Ваше имя, должность.

Гэпэушник занес над листком перо «Рондо». Приготовился писать.

— Да я не скрываюсь. Прасковья Лукина. Дворник моя должность.

Товарищ Шаров и слова вставить не успел. Паша снова оживилась.

— Так вот. Та еще дамочка была Нюрка Зайцева. Вы уж простите, товарищ милицанер. Вы человек советский, вам не понять, может. Старые времена, там как было?.. Много ли стиркой наберешь? Кто папаша ихний — только боженька знает. Потому что Нюрка была женчина веселая.

Шаров на миг отвлекся от того факта, что Паши в этом зале быть не должно.

— Зайцева проституцией занималась? — с надеждой спросил он.

— Не, — махнула красной шершавой рукой-клешней Паша. — Ты чего, глухой? Прачка она, говорю же. Стирала. Черное и белое, всякое. Этим зарабатывала. А мужички — это для души. Слаба на передок поконица была.

Гэпэушник швырнул перо об стол, брызнула клякса. Капли упали на голубой верх фуражки. Это Шарова еще больше разъярило.

— Прекратить! — взвизгнул он.

«Инсульт. Или инфаркт», — подумал Зайцев.

— Вы, гражданка… Вы, гражданка… здесь культурно выражайтесь!

В зале уже откровенно хохотали. Даже комиссию отпустил испуг: она зацвела похабными понимающими улыбочками.

— Культурно — это как? — громко осведомилась Паша. Новый взрыв веселья.

Зайцев пристально смотрел на Пашу. Та на него не смотрела.

— Ты мне дурочку ломать прекрати! — взвизгнул гэпэушник.

— Скажу культурно, — покорно пробурчала она, быстро зыркнула на Зайцева. — Уж вы меня извините, товарищ милиционер.

Набрала воздуха в свою просторную грудь, так что пуговка на самом обширном месте расстегнулась, и смачно выговорила:

— Нюрка Зайцева, она была…

Всем известное короткое ругательство смачно щелкнуло в воздухе. Комната рухнула от всеобщего хохота. Товарищ Шаров яростно вскочил, чуть не опрокинул шаткий фикус. В комиссии кто-то схватил колокольчик и принялся яростно трясти, призывая к порядку. Звон его тоже казался хохотом.

— Прекратить! Вон отсюда! — напрасно орал гэпэушник.

Через проход, как израильский Моисей сквозь расступившееся в бурю Красное море, пробирался Самойлов. Плотное туловище стягивал пиджак, а то, казалось, он бы раздался еще шире. Неожиданно для своей комплекции Самойлов был подвижен, как кот. Короткие баки придавали ему еще больше сходства с котом.

— Я тебя саму привлеку! — захлебывался гэпэушник.

Быстро оглядев бушующее море, Самойлов справился лучше, чем Моисей. Вставил два пальца в рот. Громкий свист был похож на удар бича. Море улеглось. Все умолкли.

На комиссию Самойлов даже не смотрел.

— Кончай лясы точить, Зайцев. Вторая — на выезд. Моховая. Труп.

Зайцев на миг задержался. Нашел и спросил Коптельцева одними глазами. Тот мотнул головой.

— Поезжайте, — сухо распорядился начальник уголовного розыска.

Тут же стулья задвигались. Зайцев спрыгнул с помоста. В движение пришли все, не только вторая бригада. Все с видимым облегчением поспешили обратно к прерванным делам.

— У нас тут дела поважнее, — попытался навалиться гэпэушник.

Самойлов еще раз глянул на начальника угрозыска Коптельцева. Но тот вдруг обнаружил под своими ногтями нечто куда более интересное.

— Вы что, товарищ? — подчеркнуто возмутился Самойлов. — Советский гражданин мертвым обнаружен. Что же важнее?

— Это товарищ Шаров, Николай Давыдович, — быстро вставил Зайцев.

Коптельцев не ответил. Его глазки-вишенки даже не моргнули. Но Зайцев знал: все, что о гражданине Шарове можно узнать, будет в кратчайший срок узнано.

— Да за помехи в осуществлении задачи… — начал было разбег гэпэушник.

Но Самойлов уже понесся вскачь:

— Какие же помехи? Когда задача у нас общая — охранять покой и труд советских граждан. И задача эта на нас возложена государством, — громко отчеканил он, помогая себе ладонью отделить одно слово от другого. От пустых стен отлетало эхо. — Там советский гражданин мертв. И виновного надо найти и наказать согласно советским законам.

Шаров тоже обернулся на Коптельцева за поддержкой — и тоже не смог поймать его взгляд. Коптельцев только приподнял пухлую ладонь, как бы тихо показав: довольно.

«Интересно», — отметил их пантомиму Зайцев.

То ли тихий жест Коптельцева, то ли слово «советский» подействовало на гэпэушника как кол на вампира. Самойлов вбил его несколько раз. И только потом повернулся к Шарову спиной. За пустым столом тот остался один. Дернулся, дернул за собой скатерть. Фуражка покатилась, укатилась, как назло, далеко и так и осталась лежать блином. Никто ее поднимать не бросился.

— Мы не закончили. Я тебе это обещаю, — проскрипел Шаров, с трудом выпутывая ноги из длинной скатерти.

* * *

Автомобиль уже урчал и трясся. Самойлов своими коротенькими ножками перебежал на мостовую и, подтягивая себя руками, забрался внутрь. Матюкнулся, едва не наступив на собачий хвост, протянутый в проход. Морду Туз Треф положил на колени своего вожатого.

Самойлов плюхнулся рядом с Крачкиным.

— Бездельники, — только и сказал он. — Трудовую деятельность изображают, суки.

ОГПУ в угрозыске ненавидели все.

— Только людям работать мешают, — разошелся Самойлов. — Какие тут, в жопу, классовые враги? Тридцатый год на дворе. Козлы! — И добавил злобно: — Помотались бы с наше, небось расхотелось бы устраивать свои чистки-очистки. Леха, ты чего, уснул? — заорал он без всякого перехода водителю. — Поехали уже!

Автомобиль дрогнул и тронулся с места, выворачивая с Гороховой.

— Слушай, Вася, — подал сзади голос Мартынов, — а чего хорек этот к тебе прицепился, в самом деле? Какой еще папаша-купец?

Зайцев едва обернулся:

— Непонятно, что ли? Это у нас с тобой работы невпроворот, а у этих паразитов работы сейчас особо нет, так они ее себе придумывают.

Самойлов тут же встрял:

— Потом гнида эта бумажечку своему начальству подсунет: вот, мол, трудился я, потом трудовым изошел. Комнату мне дайте или паек повышенный.

— Кто знает, — заметил Крачкин.

— Да ты что, Крачкин! Какие еще классовые враги на четырнадцатом году революции?

Крачкин отвернулся и смотрел в окно как-то уж слишком пристально. Видно было, что тема ему не нравится. Он-то служил еще при царе. Бывший сыщик петроградской полиции был почти идеальной мишенью для чистки.

— А где Серафимов, в самом деле? — вдруг вспомнил Самойлов.

— Послушай-ка, будь другом, переметнись на мое место, — попросил Зайцев. И сам после небольшой тесной кадрили с Самойловым посреди автомобильной тряски подсел к Крачкину.

Крачкин, впрочем, тревожился не слишком. Он привык быть паршивой овцой. Или уж, во всяком случае, белой вороной.

Знаменитостью петроградского сыска Крачкин стал задолго до революции. Знаменитостью скандальной. Ему случалось арестовывать товарища министра, офицера гвардии, обладательницу третьего по величине состояния империи. Случалось и сметать подозрения, напрасно павшие на людей незнатных, а то и вовсе бедных. Консервативная пресса его проклинала, в гостиных шипели, Крачкина дважды отправляли в отставку. Причем один раз без права восстановления на государственной службе. Слава эдакого Робин Гуда, защитника бедных, оказалась горьковатой на вкус. Зато после революции, разбившей миллионы жизней надвое, она Крачкину послужила. В отличие от большинства он и в новой жизни остался тем, кем был в старой, — следователем. В 1922 году он получил именной пистолет с гравировкой. Как только партийной ячейке требовался пример старого спеца, который служит новому строю и передает опыт советским кадрам, вызывали Крачкина.

Именно с ним Зайцеву хотелось обсудить убийство Фаины Барановой.

Зайцев бегло рассказал о странных находках в комнате убитой: приключения портьеры и платья.

— И что? — спросил Крачкин, отводя взгляд от окна.

— Странно это, вот что. Если убийца там, значит, красоту навел. Не торопился гад. Другой бы бежал со всех ног.

— Возможно, не первый раз убивает, — резюмировал Крачкин.

— Не в этом дело. Зачем так трудиться, вот я чего не понимаю.

— Во-первых, занавеску эту и сама Баранова повесить могла.

— Соседи говорят, что…

— Женщины в бальзаковском возрасте часто делают глупости на почве страсти, — перебил Крачкин. — И платье сама, конечно, надела, это во-вторых. И прическу себе затейливую сделала, в-третьих. Если убийца любовником ее был.

Зайцев задумался. Да, складно.

И все-таки не совсем.

— Но роза в руке! — воскликнул он. — И метелка эта дурацкая. Да и поза в кресле. Уж точно не сама она ее приняла. Значит, убийца ее усадил? Зачем? Бред.

— Не обязательно, — спокойно возразил Крачкин. — Сперва аффект, потом раскаяние. Я помню, как корнет Е. накрыл убитую им любовницу шалью, оправил платье.

— Это ты все с Барановой носишься, Вася? — полюбопытствовал с другого сиденья Самойлов.

Вожатый ищейки дремал, прикрыв глаза.

— Или мать, которая сперва придушила свое незаконнорожденное дитя, а потом тщательно одела. Чепчик даже. И запеленала, — продолжал Крачкин. — Все то же самое. Горе и ужас от содеянного могут принимать странные формы.

Зайцев покачал головой.

— Так то при царизме, — вставил Мартынов.

— Все когда-нибудь уже было. Все на что-нибудь непременно похоже, — заметил Крачкин. — Люди всегда одни и те же. И при царизме, и при советской власти.

— Преступление есть пережиток старины, — заявил Самойлов. — Чего? Вон ты, Крачкин, на комсобрания по возрасту не ходишь. А там все разъясняют.

Непонятно было, шутит он или нет.

Крачкин растопырил пятерню, принялся загибать пальцы:

— Любят и ненавидят, жаждут денег или выгодного места, боятся разоблачения, шантажируют или на пути у них кто-то стоит. Все. Причины всегда одни и те же.

— Ой, не знаю, — с иронией сказал Зайцев.

— Преступление есть продукт общества, — встрял водитель, закладывая поворот и едва успев поймать рукой сложенную треногу, стоявшую в проходе.

— В самую точку, Леха, — согласился Зайцев. И заговорил серьезно: — Твои, Крачкин, методы психологического реализма не всем годятся. Ты логически рассуди. Если общество наше советское, еще в мире небывалое, бесклассовое, то значит это, что и преступники в нем новые, небывалые, так? Со своими небывалыми прежде мотивами. Или преступниками становятся сейчас только те, кто против нового общества?

— Это ты все думаешь, к чему он ей в руки метелку вставил? — поинтересовался Самойлов. — Глумился поди, вот и вставил. А ты, Мартышка, чего думаешь? Сидишь все, молчишь, вставь веское слово.

Мартынов спохватился. Ответ все не шел на ум.

— Кто его, черта, знает, — постарался ответить он.

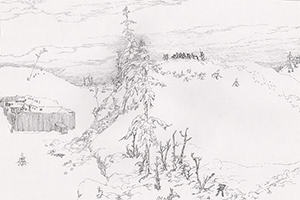

— Господи, — сказал Крачкин, глядя в окно. Они как раз проезжали мимо ограды Летнего сада. Головы горгон не глядели им вслед. За оградой кипела зелень. Волны смеялись, ловя солнечные блики. В голубом небе косо висели белые острые чайки.

— Какой дивный, прекрасный город, — произнес с грустью Крачкин. — Я не понимаю, как вообще можно убить, украсть, обмануть, когда каждый день видишь такое.

Самойлов фыркнул так, что пес поднял голову.

— Фасады бы еще подкрасить кое-где.

— Приехали, — оборвал дискуссию шофер Леха.

Автомобиль свернул на Моховую.

Юлия Яковлева. Вдруг охотник выбегает. — М., Эксмо, 2017. 384 стр. (Серия «Хранить вечно. Криминальное ретро Юлии Яковлевой».)

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости Colta Specials

Colta SpecialsПоэтесса Наста Манцевич восстанавливает следы семейного и государственного насилия, пытаясь понять, как преодолеть общую немоту

20 января 20221867 Искусство

Искусство Искусство

Искусство Молодая Россия

Молодая РоссияРассказ Алексея Николаева о радикальном дополнении для обработки фотографий будущего

18 января 20221314 Литература

Литература Общество

Общество Искусство

ИскусствоКуратор Алиса Багдонайте об итогах международной конференции в Выксе, местном контексте и новой арт-резиденции

17 января 20221646 Академическая музыка

Академическая музыка Искусство

Искусство Литература

Литература Общество

Общество

Андрей Мирошниченко о недавнем медиаскандале, который иллюстрирует борьбу старых и новых медиа

13 января 20224146 Общество

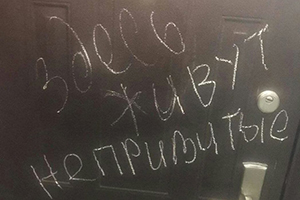

ОбществоАлександра Архипова изучала гражданскую войну «ваксеров» и «антиваксеров» на феноменальных примерах из сетевого фольклора и из народной жизни

13 января 20221962