Литература

ЛитератураУвенчанный Данте и два пламени

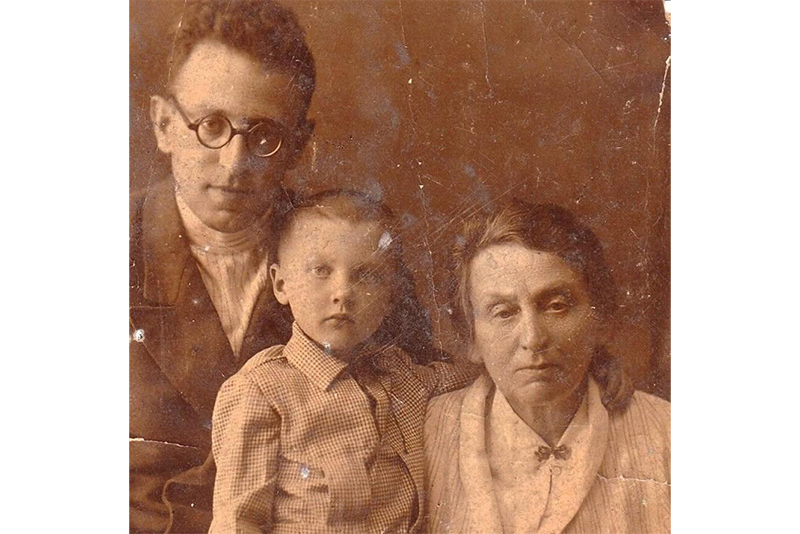

Василий Гроссман с дочерью и матерью Екатериной Савельевной. 1940-е годы© Из архива Татьяны Менакер

Василий Гроссман с дочерью и матерью Екатериной Савельевной. 1940-е годы© Из архива Татьяны МенакерС Екатериной Васильевной Коротковой я познакомилась в 2016 году, когда трудилась над своей первой работой по творчеству В.С. Гроссмана. При первом же телефонном разговоре она пригласила меня, человека, вовсе ей незнакомого, в гости, и с тех пор я редко, но регулярно приезжала в ее московскую квартиру в Красностуденческом проезде, где мы иногда долго, а иногда коротко, за чашкой чая или без нее говорили обо всем на свете: о жизни, отношениях, работе, литературе и, конечно, о творчестве ее отца — Василия Гроссмана.

К первой нашей встрече, как и положено студентке, работающей над диссертацией, я подготовила обширный список вопросов, который тут же пришлось отложить — вопросы стала задавать сама Екатерина Васильевна: откуда я родом? Как оказалась в Москве? Есть ли у меня семья и дети? Вопросы, кажущиеся формальными, но рожденные из чуткого внимания к собеседнику, из стремления с первых минут установить доброжелательные, человечные отношения с другим.

Сама она рассказывала много, с удовольствием и задором, тонко и остроумно шутила и с каждой нашей встречей все чаще жаловалась на память.

В последнюю нашу встречу — 30 сентября 2019 года — я приехала к Екатерине Васильевне, чтобы рассказать о рукописях ее отца, обнаруженных в Государственном архиве РФ, и прочитать ей очерк «Памяти восстания в Варшавском гетто», опубликованный спустя полгода в «Вопросах литературы» (№ 2, 2020 год). В тот вечер Екатерина Васильевна крепко держала мою руку, вновь и вновь усилием памяти возвращаясь к годам прошедшей жизни; она с грустью говорила о забытом и особенно дорогом ее сердцу «Степане Кольчугине»: «Юля, скажите, почему его совсем не издают? Я знаю, “Жизнь и судьба” — роман философский, роман больших идей, и его любят за это, но ведь “Степан Кольчугин” — это книга о людях». А потом спрашивала и о «Сталинграде»: «Мне говорили, роман вышел на английском, прочтет ли его когда-нибудь русский читатель?» Совсем слабая, маленькая, но неизменно открытая миру, она сидела в своей кровати, не отпуская моей руки.

Что я могла ответить ей? Сегодня не переиздают не только «Степана Кольчугина», но и многие другие произведения Гроссмана: одни из них пылятся в архивах, другие известны только по цензурированным изданиям советского времени и никогда текстологически не верифицировались по рукописям. Пересмотренный английский перевод романа «За правое дело», подготовленный Робертом и Элизабет Чандлер в сотрудничестве с Юрием Бит-Юнаном и включающий многочисленные фрагменты из неопубликованных ранних рукописей Гроссмана, был издан в 2019 году под изначальным авторским названием «Сталинград».

Василий Гроссман на Беговой с пуделихой Любой. 1950-е годы© «Галеев-галерея»

Василий Гроссман на Беговой с пуделихой Любой. 1950-е годы© «Галеев-галерея»Получив заслуженное признание читателей и критиков на Западе и особую благодарность жюри премии Read Russia Prize — 2020 в качестве «романа непреходящей важности», «Сталинград» как «утраченная классика XX века, как рассказ о конфликте, изменившем историю, и как праздник человеческого духа» остался незамеченным в России, став единственным в своем роде парадоксальным примером переводной книги, не опубликованной на языке оригинала.

9 октября мы узнали о смерти Екатерины Васильевны, а пасмурным осенним днем 13 октября проделали длинный путь от больницы имени С.И. Спасокукоцкого до Алабушевского кладбища, чтобы еще раз увидеть ее и проститься.

Екатерина Васильевна ушла, но ее тревога и ее последние вопросы, на которые у меня не нашлось ответов, остались витать в пустоте. И все, что остается, — вопреки всему надеяться на новую встречу и на то, что перепрочтение наследия Гроссмана — дело ближайшего будущего.

В память о тихой Екатерине Васильевне, вслед за своим отцом более всего ценившей в людях чудесное обаяние доброты, я публикую сегодня несколько коротких фрагментов наших разговоров, записанных на диктофон с ее разрешения в 2016–2017 годах.

Пьетро Тоско, Екатерина Короткова, Роберт Чандлер. Москва, 2014© Фотография предоставлена Робертом Чандлером

Пьетро Тоско, Екатерина Короткова, Роберт Чандлер. Москва, 2014© Фотография предоставлена Робертом ЧандлеромПапа был из такой интеллигентской, очень богатой еврейской семьи. Бабушка [Екатерина Савельевна] осталась в дружеских отношениях с [Семеном Осиповичем], несмотря на развод и то, что человек [он] был очень переменчивый. Они все учились за границей и никогда не переходили на идиш. Возможно, они его и не знали даже. Если хотели при мне или при обслуге что-то сказать, то говорили по-французски. Русские, светские люди.

Бабушка была очень образованным человеком, очень много читала и безумно любила сына. И для него она была важнейшим человеком в жизни. Отца он ценил также высоко. Он [Семен Осипович] был революционером и подпольщиком. Родителей [папа] очень уважал, обожал, и это было широко известно всему Союзу писателей, потому что он всюду со своим папашей ходил (смеется).

Бабушка была преподавателем французского языка, на дому принимала учеников, и те два года, которые я там провела, во время голода на Украине (а я была двухлетняя, совсем маленькая тогда), я сидела на ее уроках, мне было интересно, и я уже подсказывала что-то ее ученикам. Про меня говорили: «Какая девочка, как она хорошо знает французские слова!» Но я не говорю по-французски. Язык знал отец, а мне сказал, когда кончилась война и я проезжала через Москву: «Бросай свою немецкую группу и переходи в английскую — сейчас нужно знать английский язык». А я к тому времени уже перешла в девятый класс. Не проблема была, я позанималась месяц или полтора с учительницей и вполне успешно училась в девятом классе после этого. Он [тоже] потом учил английский.

Мама у меня из казаков, человек очень мягкий, доброжелательный. Она самая младшая, уехала из семьи, будучи еще совсем ребенком. Начались революционные перемены. Из Оренбурга почему уезжали? Начался отстрел казаков. Был такой приказ, что очень их много, они в основном не приветствуют революцию и надо сделать их меньше, отстреляв побольше. Оба маминых брата собрались уезжать из большого казачьего Оренбургского округа. И мама уехала.

Главным религиозным человеком в доме была моя бабушка. Когда стали арестовывать духовенство — а мы жили в коммуналке, — дядюшка (старший сын моей бабушки) сильно заволновался [из-за] деятельности бабушки. Православных людей в Киеве прятали, переодевали, переправляли куда-то, спасали от лагеря. Бабушка в этом очень активно участвовала.

Она меня крестила, когда я была еще очень маленькая. Мама была не против, а папа осерчал, крест с меня снял. Он тогда был молод. Он уважал искренне верующих людей в свои зрелые годы, а в молодости… Я думаю, что война очень многое переменила в человеке.

Семья была верующая, мама в этом не участвовала, потому что была самая младшая, а я уже под влиянием бабушки приобщилась, но был очень большой период, когда я просто об этом не думала. Война… В церковь я не ходила, а когда мне было уже двадцать с чем-то и что-то случилось плохое — я уцепилась за Бога как за спасение.

Мама к религии относилась хорошо, но не могу сказать, чтобы она была верующая. Мама рано оторвалась от семьи, оказалась в Киеве, а там в комсомол уже вступать надо. С комсомолом ей не повезло: ее не брали как казачку, считалось, что это враждебное сословие. Она даже на завод пошла работать параллельно с учебой, чтобы ее взяли. Из комсомола ее исключили за буржуазные слова: они перебрасывались записочками, и там было французское слово à la.

Мама была очень хорошей читательницей, она и меня к этому делу «приставила».

Младший из ее братьев работал на заводе и там погиб оттого, что у него было плохое сердце, а он работал молотобойцем. А мой двоюродный брат провоевал всю войну и в самом ее конце сгорел в самолете над морем.

Я знаю, что это было плохое время для него. Его там плохо приняли ребята местные, когда он был маленький. Он всегда дружил хорошо, и в России не было ничего подобного, но я знаю, что не учителя, а именно соученики плохо с ним обращались. Приехал русский, непохожий, не принимающий их какие-то обычаи и привычки… Его оторвали от теплой семьи, где все заботились…

Те, кто успешно учился, — дочь Эренбурга — Ирина и сын Цветаевой — знаменитый Мур, вы, наверное, читали его воспоминания — они моего отца терпеть не могли, они очень легко входили в сферу этой французской или швейцарской школы, которые, очевидно, были сходны. Отец [тогда] был крохотный, уже семи лет он уехал оттуда.

École de la Roseraie. Женева, 1907© Bibliothèque de Genève

École de la Roseraie. Женева, 1907© Bibliothèque de GenèveУ меня на памяти еще этот дом, который описан в его ранних книгах. Дом, в котором прошло его детство, очень интересное и непростое. Бабушка [Екатерина Савельевна] была с тяжелой травмой. Она ходила с костылем, потом, когда ее расстреливали, она была на двух костылях. Муж ее [Семен Осипович] — подпольщик. Они были одних взглядов и очень дружили, невзирая на развод, а семья, в которой они жили [тети Анны Витис и ее мужа Давида Шеренциса], — абсолютно не революционная, очень преуспевающая. Он был врачом, популярным не только в уезде, но и в области. Очень добрые, хорошие люди, которых отец вывел в рассказе «Четыре дня». Он писал с точки зрения 14-летнего мальчика, которому импонируют комиссары и который очень стесняется, что его близкие такие буржуа, но когда дочитываешь книгу, то симпатии все равно уже в этом раннем рассказе остаются на стороне добрых хозяев, которые спрятали у себя [комиссаров], рискуя вплоть до расстрела, а те ушли, не попрощавшись, как хамы. Сказать, что [отец] был таким революционером, — нет. В 14 лет, возможно, он был таким, но не в момент написания рассказа, поэтому герой «Четырех дней» — это он, пишущий, но 20 лет назад.

На старости лет папа с восхищением рассказывал мне и Заболоцкой о хозяйке этого дома. Она была благотворительницей и боролась за то, чтобы помогать любыми средствами, не только одеждой и продуктами, но и деньгами, всем знакомым и незнакомым. Представьте как она боролась, чтобы кому-то помочь, если муж говорил наконец: «Остановись!» Он так красиво ее описал, как она шла — высокая, большая, статная, шурша юбками, входила в комнату и властно так говорила: «Давид, мне нужны деньги!» Этот его рассказ я запомнила и сравнила с «Четырьмя днями»: там он немного над ней улыбается, над женой врача. Через два года он описывает тот же самый дом, и там уже нет никаких смешочков по поводу хозяев. Это просто прекрасный дом, где интеллигентные, добрые, симпатичные ему люди. <…>

Иногда я думаю, что что-то другое могло бы быть, если бы отец вырос в семье со спокойно живущими вместе родными родителями. Но, может быть, и хорошо, что он вырос не в такой семье, потому что родители его были очень революционны, а он сам по своему характеру, по своим генам, унаследованным не обязательно от мамы с папой, а, может быть, от дедушки или прадедушки, прежде всего, ценил доброту. И эти люди, у которых они жили, которые помогали всем в городе и постоянно спорили, оказали на него большое влияние.

Екатерина Короткова. Fortnum & Mason, Лондон, июнь 2010 года© Фотография предоставлена Робертом Чандлером

Екатерина Короткова. Fortnum & Mason, Лондон, июнь 2010 года© Фотография предоставлена Робертом ЧандлеромКогда я переводила письма Диккенса, отец очень заинтересовался личностью этого писателя. Расспрашивал, почему такой поздний развод, когда 10 детей.

Когда я сказала, что старухи-переводчицы (а я-то тогда была молодая) ругают роман «Пиквикский клуб», — он возмутился и сказал, что это книга замечательная, гениальная, потому что там показан человек чуднóй, со смешными привычками, неприспособленный к жизни, но имеющий огромное обаяние доброты. Он очень ценил и мне говорил, что особенно с годами стал ценить в людях доброту.

Если разбирать, то и в истории ему больше всего были симпатичны те самые давние, которые просто ходили учить грамоте, делать доброе, лечить, помогать народу, а не поднимать его на революцию.

Как-то мне из Парижа позвонили, спрашивали, можно ли назвать отца первым диссидентом. Я сказала, что он вообще не был диссидентом, отец никогда не имел к ним никакого отношения. Он не принадлежал ни к какой конкретной «тусовке»… Что его привлекало в людях? В том числе в тех, которые протестуют против чего-то? Обстоятельства нравственного порядка.

«Добро вам!» — очень светлая книга. Удивительно, что после таких острых книг, как «Жизнь и судьба» и особенно «Все течет», где собрано все негативное, вдруг выходит эта книга, полная добра. <…>

«На войне» — прелестный рассказ о том, как человеку стало на войне лучше, чем было в мирной жизни, потому что он узнал фронтовую дружбу, он ожил и сам переменился. Отец сам очень рвался на войну. Его четыре года не брали в армию, у него были астма и [плохое] зрение. Он пошел в газету, но был воюющим корреспондентом, участвовал в боях, так что он — участник Отечественной войны в полной мере, и у него есть солдатская награда, которой он очень гордился.

Вы читали прелестный рассказ «В большом кольце»? Я нашла в клочках, на разорванной бумаге, черновики и восстановила, сложила его. Думала сначала, что не получится, но получился вполне интересный, хороший очерк.

«В большом кольце» — рассказ очень важный, не всякий советский писатель занялся тем, чтобы написать, как интеллигенты и образованная часть общества сильно оторвались от деревенского жителя. Когда девочка рассказывает, ее слушают так, как будто она в зверинце побывала. И, главное, [ее] папа — такой добрый, такой умный — тоже смеется.

Этот сюжет, какие-то детали об этой палате, где лежат простые люди, отец взял из рассказа дочери своего приятеля. Другое он вынес из моего пребывания [в больнице]. Я должна была ехать в Москву, очень радовалась, бегала-прыгала и перебежала дорогу перед быстро едущей машиной, получила очень тяжелую травму, лежала плашмя в больнице, вся в бинтах, а папа прилетел на самолете меня повидать, хотя в телеграмме ему сообщили, что опасности для жизни нет. Это была травматическая палата, где лежали деревенские люди. Одна [женщина], которая упоминается в этом рассказе, лежала с отрубленной рукой. Руку ей отрубил пьяный сторож: она собирала хворост на кладбище, никому не нужные веточки, которые падали с деревьев. Он [сторож] увидел, что она что-то собирает, и с пьяных глаз сделал ее калекой. Общую атмосферу создавала другая женщина, про которую он не написал прямо. Это была уже немолодая деревенская женщина, тетя Даша, какой-то редкой доброты человек. Свою очень тяжелую травму — перелом позвоночника — она получила таким образом: рубили лес, и она увидела, что дерево может упасть на ее внука; она [все] бросила, толкнула этого мальчика, и дерево упало на нее, сломало ей спину. Она лежала со страшными болями, не спала всю ночь. Я ночью проснусь оттого, что у меня загипсованная нога неудобно лежит, а она по дыханию слышит, что я проснулась, и спрашивает:

— Кать, ты проснулась?

Я говорю:

— Да.

— У тебя болит нога?

— Да.

— Что ж ты не зовешь сестру?

— Неудобно.

Тогда она стукает ложечкой и вызывает сестру, для того чтобы та помогла мне, а сама, страдая от боли, для себя никого не вызывает. Чудный какой-то человек она была. Я видела, как к ней приезжали невестки, какие-то племянницы, ее навещала бездна народа, и все ее любили. Она очень приглашала меня погостить, но как-то не получилось: после больницы я долго еще была на костылях дома, а потом меня повезли на Мацесту, на Кавказ, лечиться. <…>

Режиссер Ирина Браун и Екатерина Короткова. Fortnum & Mason, Лондон, июнь 2010 года© Фотография предоставлена Робертом Чандлером

Режиссер Ирина Браун и Екатерина Короткова. Fortnum & Mason, Лондон, июнь 2010 года© Фотография предоставлена Робертом ЧандлеромЭта книга была действительно хорошо написана, и читали ее все: в глухой глубинке, простые женщины и мужчины, дети. Рада Аджубей, дочь главы государства, рассказывала мне, что очень любила эту книгу. Кроме Степана, который описан хорошо, там есть второй молодой человек — Сережа, автобиографический персонаж. По нему много можно узнать [об отце], какой он был в свои молодые, студенческие годы, какие мысли и тревоги у него бывали. Он иногда задумывался о том, что Вселенная какая-то бесконечная, а Земля — пылинка, что все умрут, что жизнь имеет свой конец. Любил поразмышлять о чем-нибудь печальном. И у папы такой крен печальный есть. Вам не кажется?

Уже после смерти отца, когда я просматривала его неопубликованные вещи, обнаружила какой-то клочочек, попытку продолжения «Кольчугина», но [публиковать] это было бы очень не ко времени и не к настроению, тогда царившему: начало перестройки, безумная жалость к расстрелянным Романовым. В том числе и к самому Николаю II, а он так резко и зло о нем написал, что я подумала — это вызовет протест… Этот отрывок был не особенно значительным и интереса особенного не представлял: Степан возвращается с каторги, временно живет в каком-то месте, до дома еще не добрался. [Описывается], чтó в этом местечке (вероятно, в Бердичеве) происходит.

Он очень внимателен был к людям. Я как-то приезжаю на каникулы, а в комнате как будто снегом все забросано. Это собачка Люба родила шесть или восемь щенков. А Люба породистая, с родословной, и щенки тоже. И приходят разные люди и покупают этих маленьких пудельков. И вот пришел человек, аккуратно и вполне прилично одетый, но видно по одежде, что бедный. И я гляжу, что папа уволакивает Ольгу Михайловну в сторонку, потом возвращается и называет цену вдвое меньшую, чем всем остальным. Это он упросил ее: «Давай ему уступим, ему будет трудно столько заплатить, а он, видно, очень любит собак».

Или когда-то я жила в рабочей семье, для меня снимали комнату и устроили там вечеринку. Папа там сидел. Его спросили, где он работает, а он не стал говорить: «Я писатель». Он сказал: «Я работаю в издательстве». Кто-то скажет: «Я писатель, меня вся Россия читает» — а он: «Я работаю, я служащий». Он старался попроще: может быть, людям так будет приятнее. Он был добрый. Вспыльчивый, это да, но если увидел, что от его вспыльчивости что-то нескладно получается, то он сразу же это все отменяет.

Ольга Михайловна была яркой личностью, со своей страстностью, энергичностью, властностью, со своим пылом. В карты играем — все время втемную, заигрывалась бог знает до каких… Играем в какую-то совершенно невинную домашнюю игру. Ольга Михайловна пылает: «Нет такого слова! Нет такого слова!» — пока папа не достанет Брокгауза с полки и не скажет: «Есть такое слово!» Она очень много на себя брала: весь быт, ремонты, переезды, сборы. Очень энергичная. Она никогда не протестовала, что отец пишет такие книги, из-за которых они могут иметь неприятности, которые могут не издать.

«Мама», «папа» — это он знал. «Тебе-тебе» — это если он хотел, чтобы ему что-то дали. А тут я вышла с ним на руках, вся площадка перед хатой, где мы жили на даче, усыпана яркой красной рябиной, и вдруг прибежал петух и стал склевывать. И у него на лице такое возмущенное выражение появилось тут же. Я вижу, что он ищет слово, которое он должен сказать петуху, чтобы прогнать его, и он крикнул: «Альзя!»

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости Литература

Литература Общество

ОбществоКак правильно читать Хабермаса? Может ли публичная сфера быть совершенной? И в чем ошибки «культуры отмены»? Разговор Ксении Лученко с Тимуром Атнашевым, одним из составителей сборника «Несовершенная публичная сфера»

25 января 20224064 Искусство

Искусство Литература

Литература Кино

КиноКлассик Нового немецкого кино — о переломном времени, любви к России и продолжении традиций Эйзенштейна, Ланга и Мурнау

21 января 20223823 Искусство

Искусство Искусство

Искусство Театр

Театр Литература

Литература Современная музыка

Современная музыкаВ 2021 году музыканты почувствовали себя врагами государства, но не боялись об этом петь

20 января 20223981 Академическая музыка

Академическая музыка Литература

Литература