Литература

ЛитератураЧеловек-лаборатория

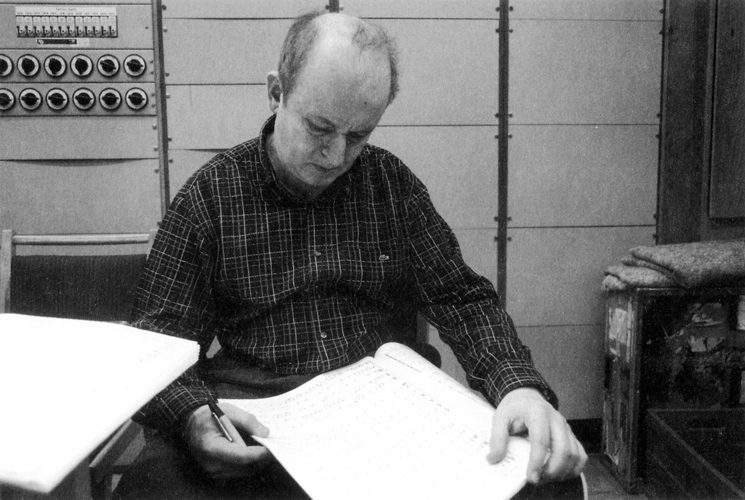

Композитор Александр Раскатов, 2009

Композитор Александр Раскатов, 2009Выпущенный под заголовком «Моцарт отечества не выбирает» сборник бесед музыковеда Елены Дубинец с композиторами и исполнителями русского зарубежья, к сожалению, мало кто заметил. Он вышел в маленьком издательстве, и купить его было довольно сложно — зато теперь, когда тираж полностью распродан, книгу можно скачать с сайта автора. Главное же — Дубинец сознательно ограничила себя именами второго ряда: здесь нет эмигрантов-звезд (Пярта, Канчели, Губайдулиной), автора интересует феномен среднего композиторского поколения, прежде всего, членов АСМ-2, многие из которых не успели добиться успеха на родине, а там, куда переехали, живут очень по-разному. Николай Корндорф, Александр Раскатов, Леонид Грабовский, Антон Батагов — из самых известных персоналий сборника. Но едва ли многим неспециалистам известны имена Владислава Шутя, Давида Финко, Марка Копытмана или Иосифа Барданашвили.

Трудно переоценить самоотверженность автора, два десятилетия беседовавшего в Европе и Америке с малоизвестными героями, музыку которых непросто услышать на концерте или в записи — их почти не играют в России и редко записывают. Это не сборник интервью с людьми, о которых вы давно хотели узнать больше; скорее, прихотливый ряд чужих житейских историй, что-то вроде фотографии с университетского выпускного на стене у неблизкого знакомого. Тем не менее они складываются в невероятно занимательный текст — портрет целого поколения, рентгеновский снимок чемоданов уехавшего музыканта и коллективный ответ на вопрос, что такое русский композитор.

В смысле, советский и постсоветский: под русским зарубежьем автор имеет в виду «покинувших Советский Союз и его обломки», что временами приводит к неловкостям. Леонид Грабовский, один из лидеров «киевского авангарда», эмигрировавший в США в 1990 году, на вопрос автора: «Можно ли привязать ваш метод к русским корням?» — отвечает: «Мои корни вообще-то украинские, и это существенная разница». Но эта неловкость в разговоре про собственные корни — важнейшая составляющая сборника: всерьез определяться с собственной идентичностью многие начали только после отъезда.

Ситуация смены подцензурного пространства на рыночное, в котором можно писать что и как угодно, но заказы никто не гарантирует, описана многократно. Но композиторы, не успевшие заработать сверхизвестность до распада Союза, с неизбежностью приходят к осознанию того, что ниши для них на Западе либо нет вовсе (особенно после спада лихорадочного интереса конца 1980-х — начала 1990-х), либо эта ниша называется «русская музыка», понимаемая как угодно широко, причем эту «русскость» еще нужно суметь угадать и расшифровать. Дело усугубляется тем, что багаж многих композиторов-эмигрантов состоял не столько из национальных идиом, сколько из достижений послевоенного авангарда, западных модернистских моделей. В язвительном эссе Антона Батагова, которым завершается книга, летящие на Запад в самолете русские композиторы с гордостью перечисляют все освоенные ими «запрещенные» жанры — «кто играл джаз, кто рок, кто додекафонию, кто минимализм, кто авангард разный. Мы, русские, все на лету схватываем!» Но по прилете обнаруживается, что на все это на Западе спроса нет, а есть спрос на «русские песни», которые композиторов и на родине мало интересовали.

Для многих эта ломка становится болезненной, но приводит к неожиданным результатам. Так, Иван Соколов только после эмиграции начиняет сочинять песни на стихи русских поэтов и переходит от авангардных экспериментов к квазиромантической музыке в духе Чайковского и Рахманинова. Николай Корндорф решает написать квартет с использованием григорианского хорала, но ничего не выходит. «Я чувствовал себя ужасно дискомфортно, — признается он в интервью, — пока не понял, что работаю не с тем материалом. Когда я поменял латинский текст на церковнославянский и вместо григорианского хорала применил опекаловский распев, работа пошла. И я себя стал чувствовать нормально». Переехав, композиторы начинают цитировать в своих сочинениях музыку, которую предположительно едва ли сильно любили в Союзе: Корндорф — Высоцкого и одесский блатной шансон, Финко и Арзуманов — патриотические советские песни.

Пытался стать казахским композитором в Казахстане и молдавским — в Молдавии, а переехав в Израиль, стал уважаемым еврейским композитором.

Многие композиторы оказываются куда более «русскими» после отъезда. Владислав Шуть, композитор круга Эдисона Денисова и один из основателей Ассоциации современной музыки, в Британии напишет «Русские эскизы» и «Русский сувенир» для струнного квартета и балалайки. И даже Давид Финко, который эмигрировал в США, чтобы стать «еврейским Глинкой», в Америке стал «все чаще и чаще ощущать себя русским». Описание одной из его поздних опер, во время сочинения которой он чувствовал себя «особенно русским», кажется совершенно довлатовским: «Я люблю свою оперу “На дне океана” за мое либретто, за хоровые эпизоды умирающих моряков».

Впрочем, само определение «русский композитор» практически гарантированно нагонит автора из России, как бы он сам себя ни определял и что бы о себе ни думал до эмиграции. «Знаешь ли ты мотивировку, с которой Соня Губайдулина получила премию в Монте-Карло? — спрашивает Шнитке у Александра Ивашкина в известной книге диалогов. — Мотивировка была такая: ее музыка ярко национальна и обладает типичными русскими чертами. Да-да, русскими. И Денисов пережил то, что он за границей признан русским. И Соня, и даже я». С этим ничего невозможно поделать, этому невозможно противиться, и, очевидно, одним из самых простых выходов для композитора становится принять это добровольно. Как это, к слову, сделал и сам Шнитке, учившийся в Вене немецкий еврей, не самый очевидный претендент на статус «русского композитора». «Цитирую я русские народные песни или нет, не имеет существенного значения, — замечает он в том же разговоре. — Только смерть Шостаковича привела к осознанию того, что Шостакович по-настоящему русский композитор — не только по внешним проявлениям (он обрабатывал русские песни), но по всему. В каждой детали того, что он делал, — при любой остроте или необычности языка — он оставался русским композитором. Это несомненно, и для меня Шостакович никак не менее русский композитор, чем Прокофьев, который внешне несет гораздо больше признаков русской музыки. Я думаю, что нечто в этом роде произойдет в будущем с оценкой работы таких композиторов, как Денисов, Губайдулина, и даже с оценкой моей музыки».

Но что делает его (и их) музыку русской? В чем «русскость» русской музыки? Елена Дубинец перечисляет некоторые из характерных способов сделать музыку «русской» — использование народных напевов и религиозных песнопений, звучания колоколов и народных инструментов, русскоязычные тексты в вокальных сочинениях и даже образность и оркестровые эффекты а-ля Шостакович. Но очевидно, что штамп «типично русского» можно получить, не использовав ничего из вышеперечисленного. В исследовании Дубинец звучит также термин «национальная акустика» («наиболее важные музыкальные идиомы или звуковые коды определенной культуры в определенный период»), но выглядит он не более определенным и не менее мистическим, чем «загадочная русская душа».

Николай Корндорф, размышляя о том, что делает его русским композитором, в конце концов договаривается до «публицистичности»: «Она была свойственна всем, ее смогла избежать, может быть, только София Асгатовна. И Шостакович, и Шнитке, и Пярт, который оказал на меня очень большое влияние, безусловно, принадлежали к советской музыке. И себя я к ней безоговорочно причисляю. Я назвал Шнитке советским композитором, потому что весь его антисоветизм был порожден этой системой. Это не была музыка вне времени и пространства, каковой она оказалась у Губайдулиной. Музыка Шнитке — это непосредственная реакция на то, что происходило. И музыка Пярта при всей абстрактности материала является музыкой протеста. Следовательно, раз это порождено данной системой, это принадлежит этой системе». Борис Филановский называет это свойство «обреченностью на нарратив: это когда тебя берут за пуговицу и начинают тебе что-то рассказывать». Поэтому, резюмирует он, советских композиторов, даже уехавших за рубеж, так легко узнать.

«Русскость», о которой многие композиторы и не задумывались до эмиграции, внезапно оказывается тяжелой ношей; чемоданом без ручки, с которым надо как-то разобраться, но лишаться которого тоже страшно.

Строчка из старинной песенки Булата Окуджавы, давшая название книге, — «Моцарт отечества не выбирает, просто играет всю жизнь напролет» — обещает сентиментальное путешествие, но многие из страниц напоминают скорее плутовской роман. Это прежде всего относится к истории Марка Копытмана, который пытался стать казахским композитором в Казахстане и молдавским — в Молдавии, а переехав в Израиль, стал уважаемым еврейским композитором, хотя до отъезда совершенно не интересовался ни еврейской музыкой, ни культурой. Более того, получив заказ на сочинение к открытию Большой синагоги, он подсунул заказчикам написанный еще в молдавский период струнный квартет, дав ему новое название «Кадиш», и потом радовался, читая во всех рецензиях, как точно эта вещь передает национальный дух («а ведь я написал его задолго до моей эмиграции, когда еще не знал еврейскую музыку!»). А Дмитрий Смирнов, чтобы получить выгодный заказ к столетнему юбилею Лондонского симфонического оркестра, сперва упирает на то, что он давно уже не русский, а местный композитор с британским гражданством, а затем, когда аргумент срабатывает, создает Тройной концерт на основе музыки, написанной к документальному фильму про ГУЛАГ, с многочисленными цитатами из русских народных песен.

Это удачный пример «мерцающей идентичности» (по определению Филановского), которой можно пользоваться в зависимости от ситуации. «Обратился бы Копытман к еврейской народной музыке и поэзии и стал бы опираться на национальные израильские корни, если бы остался на Украине, в Казахстане или Молдавии? — задается вопросом Елена Дубинец. — Очевидно, нет». А стал бы Финко писать свои многочисленные еврейские оперы, «если бы нашел пристанище не в богатом еврейском районе Филадельфии, а в менее благополучном месте вне еврейской общины»? Композиторство — это такое занятие, где выгадать что-либо довольно сложно, но все-таки влияние пространства и обстоятельств не стоит недооценивать.

В результате «просто играть» удается тем, кто сознательно отказывается от успешности, обустраивая свой маленький огородик где-нибудь на обочине — без гнева и пристрастия, без амбиций и особенных надежд. Так живет в Женеве Александр Рабинович-Бараковский, в Дартингтоне — Владислав Шуть, во французском городе Э — Валерий Арзуманов. Их редко играют и еще реже записывают, а Шуть, например, признается, что последние десять лет пишет в стол и никому свои вещи даже не предлагает. «И, честно говоря, воспринимаю это спокойно. Для меня важно, чтобы эта музыка просто была».

«Приехав в другую страну, мы не можем не хотеть, чтобы нас там приняли, признали за “своего” и при этом оценили нашу самобытность, — резюмирует Батагов. — Но как только мы начинаем усиленно стараться быть “собой”, т.е. русским, предлагающим в качестве товара свои русскость, иррациональность и прочие качества, которых нет на Западе, но которые пользуются там спросом, если их правильно упаковать, мы тут же перестаем быть этим самым “собой” и уж точно не становимся американцами или французами, а превращаемся в человека, который просто заблудился в заблуждениях — как своих, так и коллективных».

«Русскость», о которой многие композиторы и не задумывались до эмиграции, внезапно оказывается тяжелой ношей; чемоданом без ручки, с которым надо как-то разобраться, но лишаться которого тоже страшно. Арзуманов мрачно замечает: «Один французский композитор сказал мне: “Когда все это из вас выйдет, вы сможете писать свободно”. Это тяжелая фраза. Отчасти, думаю, он был прав». Само это желание очиститься, измениться оказывается близким многим композиторам. В эмиграции Александр Раскатов сдружился с венгерским композитором Дьердем Куртагом и в одной из бесед неуверенно предположил, что ему надо, вероятно, что-то в себе поменять, чтобы лучше вписаться в новую звуковую среду. «Не надо ничего менять, — успокаивающе ответил ему Куртаг. — Просто нужно лучше узнать себя самого».

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости Литература

Литература Театр

Театр She is an expert

She is an expert Академическая музыка

Академическая музыка Литература

ЛитератураПо просьбе COLTA.RU Мария Нестеренко поговорила с исследователем о sound studies, его последней книге и о том, зачем философии нужен звук

23 декабря 2021225 Литература

Литература Современная музыка

Современная музыка She is an expert

She is an expert Colta Specials

Colta SpecialsФотоотчет с выставки, где детская культура полувековой давности встречается с современностью

22 декабря 2021144 Искусство

ИскусствоАнна Борисова о том, что рождается из волн живописной психоделии и нового нью-эйджа

21 декабря 2021193 Современная музыка

Современная музыкаНовые альбомы Noize MC, Oxxxymiron, «Обе две», «Спасибо» и другие примечательные отечественные релизы месяца

21 декабря 20213685 Молодая Россия

Молодая Россия«Мужики работали на волоке — перетаскивали машины с одной трассы на другую». Рассказ Максима Калинникова

21 декабря 20211361