Вышли мы все из народа

Чем было «народное» в Российской империи и в СССР? И как оно касается сегодняшней политики? Размышляют пять исследователей

Садых Дадашев. Микаэль Усейнов. Павильон «Азербайджанская ССР» на ВСХВ. 1939. Фото 1954 года

Садых Дадашев. Микаэль Усейнов. Павильон «Азербайджанская ССР» на ВСХВ. 1939. Фото 1954 годаПолитики нередко апеллируют к «народу» или «нации» как обоснованиям для правомочности своих действий и своей власти. В 1930-е годы понятие народного стало в культурной политике СССР одним из ключевых — следы этого бума мы до сих пор встречаем, например, в языке: «народный артист», «народный писатель» остаются высшими официальными титулами для деятелей культуры. Но внимание власти к категории народности в сталинское время — лишь один из поворотов в долгой судьбе этого понятия в Российской империи, СССР и постсоветских странах.

«Разногласия» предложили нескольким русскоязычным исследователям искусства и культуры ответить на вопросы о «народном» в его отношениях с «национальным» и «интернациональным» в разные моменты истории.

Борис Чухович

Мария Силина

Андрей Зорин

Евгения Губкина

Энтони Калашников

Борис Чухович

историк искусства и архитектуры (Монреальский университет)

— Какую роль понятие народности играло в культурной политике до революции? Как в советской культурной политике в разные периоды соотносились понятия народного и национального? Народного и интернационального?

— В эволюции любого понятия существенно значимы три момента. Первый — стоящая за понятием концептуальная идея, второй — ее исторические метаморфозы, третий — деривация смыслов при переходе из одного языка в другой. Значимость первого момента часто преувеличивается, а второй и особенно третий — недооцениваются.

Концепт народа более древний, нежели понятие нации, и с самого начала в его толковании присутствовала двойственность. Еще в Древней Греции, с одной стороны, «демосом» почитали всех свободных людей полиса, с другой — лишь «простой люд», противостоящий знати. Немецкие штюрмеры обращались к руссоистскому образу простолюдина, якобы сохраняющего сокровенную эссенцию «народного духа», утраченную образованной элитой. Уже в это время был очевиден зазор между дискурсами по поводу тех или иных культурных феноменов и самими этими явлениями. Если, например, в рамках французской традиции мифы гомеровского цикла воспринимались как универсальная классика, то в Германии в них видели специфически греческий народный дух, еще не испорченный римской античной цивилизацией. Можно констатировать, что понятие народности искусства не прижилось во Франции, Англии и Италии: в языках этих стран практически нет словесного эквивалента, транслирующего смысл данного концепта. Зато оно вполне созвучно немецкой традиции, откуда «народность» и перекочевала в Россию.

Понятие нации формируется в эпоху Просвещения, и оно привносит новые оттенки в концепт народа. Серьезно упрощая картину, можно говорить о немецкой и французской традициях: в Германии нация — скорее культурное и нередко «естественное» сообщество, характеризуемое общим языком, территорией, обычаями и чуть ли не «кровью», во Франции — политический союз граждан, образовавшийся в результате их волеизъявления и общественного договора. Место «народа» в этих традициях различно. В каких-то случаях «народ» рассматривают как целое, и он становится фактически синонимом «нации». В других — вновь актуализируются древние противопоставления «плебса» и «нобилитета», «народа» и «царя», «масс» и «власти», т.е. под «народом» метонимически понимается лишь часть народа.

Однако в России эта терминологическая пара со сложной судьбой совершает смысловое сальто-мортале. Держава остается континентальной империей, в рамках которой «нации» по большей части рассматриваются как этнические сообщества, а «народ» — как противопоставленное образованному слою «простолюдье». В этот «народ» можно ходить, его можно просвещать, у него можно учиться, ему — богоносцу или хаму — можно давать мудреные определения, т.к. он, субалтерн, безмолвствует и нуждается во внешнем управлении.

В Германии нация — скорее культурное сообщество, во Франции — политический союз граждан.

В этом плане «народность искусства» была и остается понятием ориенталистским. Проявить или выразить «народность» означало шаг во внешнем направлении. Чтобы его осуществить, художник должен был покинуть условную башню из слоновой кости и обратиться либо к «истокам», либо к уличным низам, что было чревато изобретением и эссенциализацией «народа».

Уже в статье «Марксизм и национальный вопрос» (1913) «отец народов» Иосиф Сталин закрепляет терминологические различия в двух стратегиях касательно решения национального вопроса в Европе и России. Согласно его плану, европейские народности рано или поздно должны были бы самоопределиться как нации, создав собственные государства. Что до народов Российской империи, Сталин, сделав декоративный реверанс в сторону права наций на самоопределение (фактически предвосхитив ельцинское «пусть берут столько независимости, сколько смогут переварить»), в качестве практического решения предложил деление по областному и губернскому принципам. В дальнейшем эти «области» и «губернии» были именованы «национальными республиками», для них — как об этом немало пишут сегодня — советская «империя позитивного действия» стала активно создавать всевозможные атрибуты национальной государственности, но всерьез отнестись ни к «нациям», ни к «народам» как к субъектам собственной истории в то время никто не собирался. В этой абсурдистской сталинской ситуации трактовка понятий народности и национальной формы приобретала все более талмудический характер, как и многое в государстве тотального террора, дискурсивная ось которого увязывалась с фразой «человек проходит как хозяин необъятной Родины своей...»

Конечно, в 1920-е и в начале 1930-х талмудизм не был выражен так явно. Знаменитое «национальное по форме, социалистическое по содержанию» впервые прозвучало в 1925 году, когда молодой генсек еще не вошел в роль верховного жреца. Отсюда вольность и даже расхлябанность в тогдашних трактовках «народного» и «национального»: так, архитектор Моисей Гинзбург в 1926 году писал о «национальной культуре мусульман» (словно бы мусульмане составляли национальную, а не религиозную общность) и о «национальной культуре Востока» (словно бы у «Востока» существовал единый национальный знаменатель). В целом же процесс вел к тому, что в противовес европейской тенденции «национальное» в искусстве все больше ассоциировалось с экзотической этнической инаковостью. Из вбирающего термина «национальное» превратилось в термин исключающий и порой стигматизирующий. Декоративное место «национальных художников» на всесоюзной сцене чем-то напоминало всемирные универсальные выставки с их экзотическими павильонами далеких колоний, а советская ВДНХ с ее подчеркнуто ориентализированными павильонами республик Кавказа и Средней Азии до сих пор напоминает парк вокруг парижского Palais des Colonies.

Рудольф Кликс. Павильон Центросоюза на ВСХВ. 1954. Фото 1954 года

Рудольф Кликс. Павильон Центросоюза на ВСХВ. 1954. Фото 1954 годаЧто до «народности», то после разгрома «вульгарной социологии» 1920-х с ее интересом к «классовой психоидеологии» и условиям художественного производства советская эстетика интерпретирует это понятие с точки зрения «ленинской теории отражения». Согласно интерпретации сторонников «большого реализма», которая будет доминировать вплоть до 1970-х годов, «гениальный художник», к какому бы классу он ни принадлежал, способен аккумулировать в своем творчестве эссенцию «народного духа» в целом.

Впрочем, перевариванием этого старого концепта эпохи «Бури и натиска» сталинистская талмудистика не ограничилась. В ситуации, когда «эксплуататорские классы» считались уничтоженными, а про оставшихся говорилось, что «вышли мы все из народа», народность в искусстве стала трактоваться предельно широко — как некая «общечеловечность». Описания ее как высшего проявления народности Михаил Лифшиц сопровождал примерами не только и не столько советского искусства, сколько творчества избранных художников прошлого: его излюбленными персонажами по этой части были Леонардо, Гете и Пушкин. Любопытно, что, описывая «общечеловеческий характер» их творчества, Лифшиц вспоминает также и о народности раннесредневекового искусства, которое он предпочитал мастерам Кватроченто именно вследствие «безымянности творчества», в коем «слышался бессознательный язык народа». Имперсональность художника, его способность стать медиумом в отражении некоего общезначимого для всего человечества внеисторического содержания можно было бы интерпретировать как эхо гегельянства. В чем-то это также напоминает еще одну версию «смерти субъекта», которая в западной эстетике позже выразится в текстах Альтюссера, Фуко или Барта. Сходство, однако, представляется внешним и несущественным. Во «всечеловечности» талмудической эстетики, ссылавшейся на синоптические цитатники «Маркс и Энгельс об искусстве» как на ниспосланную истину, понятия национального, интернационального и народного постепенно становились синонимами в их бесконечно мусолившейся «диалектической взаимосвязи».

«Народность искусства» была и остается понятием ориенталистским.

— Можно ли говорить о «народности» только как о консервативном понятии? Или оно могло выполнять прогрессивную роль? Как в истории советского искусства и архитектуры «народное» соотносится с модернистским?

— Концептуально «народность», соотносимая с фольклорным искусством, является взглядом назад, в «детство народа», но направление взгляда не обрекает его на консерватизм. «Народность» нередко служила дискурсивным медиумом деколонизации. Более того, именно антиколониальный импульс и спровоцировал ее появление на свет в тот момент, когда классицистская норма стала восприниматься как сковывающее универсалистское бремя в некоторых европейских странах. «О проклятое слово: классический!» — писал Гердер, замечая, что «нет никаких оснований гордиться, если о немецком поэте скажут, что он второй Гораций». В данной ситуации обе ориентации — как на классику, так и на историческое локальное наследие — оставались ретроспективными, но предпочтение «народности» служило высвобождению художника из-под условностей универсалистской доксы, в рамках которой античное искусство пребывало «недосягаемым образцом». В русской культуре этот антиколониальный дискурс прослеживается пунктиром как в лагере условных консерваторов, от Уварова до Достоевского, так и в лагере столь же условных либералов, от Грибоедова (с его «чужевластьем мод») до Маяковского (с его «монтером Ваней»). Собственно, вариантом деколонизации стали «примитивы» Гончаровой, в которых сегодня многие увидели бы приметы «внутренней колонизации», и первый крестьянский цикл Малевича, прямиком приведший к «Черному квадрату».

Возвращаясь к дискурсивному зазору между искусством и его описаниями, можно проследить, как советские художники использовали талмудические правила игры с тем, чтобы дистанцироваться от генеральной линии. Например, то, что в «центре» было бы воспринято как «формализм», на периферии оправдывалось ссылкой на «национальную форму»: именно под такой вывеской в Средней Азии допускались декоративистские эксперименты или монументальная стилизация «восточной миниатюры».

«Народность» служила высвобождению художника из-под условностей универсалистской доксы, в которой античное искусство пребывало «недосягаемым образцом».

«Народность», как и «национальное», могла и напрямую смыкаться с модернизмом, что можно отчетливо проследить на примере армянской архитектуры 1920-х и 1960-х годов. «Народность» в виде интереса к исторической «архитектуре локальной инициативы» по части планировочных решений и строительных материалов и технологий ясно прослеживалась в дискуссиях армянских архитекторов. Более того, если во всех других случаях локальные формы новой архитектуры на советской «периферии» были в той или иной мере репликами на происходящее в «центре», армянские архитекторы уже в 1920-е годы не только были главными субъектами архитектурного процесса внутри Армении, но и внесли существенный вклад в поиски «третьего пути» на общесоюзной сцене. Это подтверждается ролью, которую они играли в ВОПРА, пытавшемся найти альтернативу как универсализму функционалистов и конструктивистов, так и эклектике «исторических» стилей.

После хрущевского постановления 1955 года архитектурный модернизм возобладал повсюду, но именно в Армении он был артикулирован как национальный архитектурный стиль. В существенной мере это произошло вследствие исключительной роли мемориала Егерн, построенного в подчеркнуто модернистских формах и ставшего своеобразной точкой отсчета в эволюции посттравматической идентичности современной Армении. В древнем дохристианском искусстве региона, как и в зодчестве его первых христианских храмов, художественная общественность улавливает с этого времени преимущественно «протомодернистские» черты.

— Как применялось понятие народности в советской архитектурной и художественной практике (в том числе в монументальном и прикладном искусстве)?

— Сегодня некоторые апологеты Михаила Лифшица пытаются ретроспективным образом представить его деятельность в 1930-е годы как интеллектуальную полемику с «вульгарными социологами» и «формалистами». «Борьба» с Лифшицем, однако, была совершенно неравной, ибо оппоненты главного теоретика «народности» рисковали в ответ получить не научный афронт, а десять лет без права переписки. У Шостаковича в «Антиформалистическом райке» почти документально воспроизведена тавтологическая атмосфера подобных «дискуссий»: «Народные композиторы пишут реалистическую музыку потому, товарищи, что, являясь по природе реалистами, они не могут не писать музыку реалистическую. А антинародные композиторы, являясь по природе формалистами, не могут не писать музыку формалистическую». Если подобное происходило на верхних этажах эстетической пирамиды, искусствоведам и художникам «на местах» оставалось лишь предаваться словесной эквилибристике в попытках вписать плоды своей работы в дозволенное дискурсивное поле или, наоборот, замалчивать заступы за него. В рамках каждого вида искусства постепенно определились не только допустимые интеллектуальные ходы, легализующие художественные опыты по части «народности» (мелодика в музыке, просторечные образы и диалекты в литературе и т.д.), но и конвенциональная критика этих опытов, показывающая, что «не все еще достигнуто» и что советская творческая молодежь пока в чем-то не дотягивает до «народности Гете». Говоря откровенно, лишь одна область художественного творчества мне кажется выходящей за рамки такой отвлеченной словесной эквилибристики. Речь идет об интересе архитекторов к народной архитектуре, т.е. традиционному жилью, возводившемуся в различных регионах без участия профессиональных архитекторов. Но случаи некнижного творческого переосмысления таких традиций в практике советской архитектуры можно перечесть по пальцам.

«Борьба» с Лифшицем была неравной, ибо оппоненты главного теоретика «народности» рисковали в ответ получить десять лет без права переписки.

— Какое место занимают понятия «народное» и «национальное» в современной риторике российских чиновников, занимающихся культурой? На какую именно историческую модель они ориентируются? Можно ли здесь говорить о наследии сталинизма?

— Лексика нынешней власти схожа со сталинским временем по форме, что легко объяснимо — в конце концов, школьные учителя Путина оканчивали педагогические вузы именно в 1930-е — 1950-е годы. Однако очевидно, что из этой лексики многое сознательно изъято: коммунизм, большие социальные проекты, футурология, покорение природы, воспитание нового человека и т.д. Напротив, такие понятия, как «народность искусства», «патриотизм», «культурный код», «национальный характер», «русский мир», «державность», подняты на щит и фактически определяют культурную политику. Таким образом, налицо опора на модель имперскую, отсылающую к эпохе Николая I или Александра III, а также к именам Уварова и Данилевского. Со всеми вытекающими...

Любопытно, однако, что и бывшие колониальные окраины империи не избавились от реликтов той же лексики. Скажем, 2017 год в Узбекистане объявлен «годом диалога с народом». Диалога кого с народом? Ответ не озвучен, но ясен.

Мария Силина

искусствовед, старший научный сотрудник НИИ РАХ, Москва

— Как в советской культурной политике в разные периоды соотносились понятия народного и национального? Народного и интернационального?

— Вариантов понимания «народного» в СССР можно условно выделить несколько. Народное как национальное — в рамках формирования национальных культур, начавшегося в XIX веке и завершившегося в 1950-е годы. Народное как этническое — стремление к культурной автономии, которое в итоге стало своеобразной антитезой национальной имперской культуре. Народное как элемент «примитивной», «архаической» культуры. Это понятие сыграло колоссальную роль в развитии интернациональной культуры модернизма. Народное как populaire (фр. «народный») — то, что мы можем интерпретировать как массовое и демократическое: сюда входит, например, и интерес к краеведению в 1960-е, то, что сейчас называется местной идентичностью. Последняя — самая распространенная категория в культурной политике на Западе и самая проблематичная в постсоветских реалиях, в российской повестке она отсутствует.

— Можно ли говорить о «народности» только как о консервативном понятии? Или оно могло выполнять прогрессивную роль? Как в истории советского искусства и архитектуры «народное» соотносится с модернистским?

— В начале XX века народность в значении первобытной культуры, ранней ступени развития цивилизации и прочих этапно-хронологических и культурологических интерпретаций, которые тогда были популярны, стала мощным источником вдохновения именно для тех, кого называют модернистами. Если говорить очень кратко, то существовало представление о культурах и этапах — от юности и гармонии до упадка. Современники рассматривали конец XIX века и первое десятилетие XX как период кризиса и одновременно как стремление выйти на новый уровень гармонии в создании классической культуры. Такая культура предполагала «древний», «первобытный», «народный» элемент.

Беатриса Сандомирская. Портрет. 1921

Беатриса Сандомирская. Портрет. 1921Вот мой любимый пример из скульптуры: «Портрет» Беатрисы Сандомирской 1921 года, ассимилированной еврейской скульпторки. Половина лица выполнена в неопримитивистской манере, другая — в кубизме, все это из дерева с вмонтированным куском железа. Мне кажется, это формула ощущений того времени: древний дух и машинные возможности — как конфликтующие, но тем не менее реальные основы современного человека.

Еще примеры про отцов модернизма. Архитектор Адольф Лоос, трактуя народность как фольклорность и консервативность, как достоинство подчеркивал универсальность и функциональность дизайна первобытных людей и «медленных» наций типа «восточных». Петер Беренс, архитекторы и мастера Баухауса вдохновлялись народными мотивами, противопоставляя их механическому воспроизводству декораций в архитектуре эклектики. Архитектор Моисей Гинзбург изучал постройки крымских татар, Эль Лисицкий ездил в этнографические командировки. Народность была связана с функциональностью и коллективизмом.

Да что говорить: все современное искусство было пронизано восхищением перед архаикой и примитивом. Тот же персонаж уличного театра Петрушка — вдохновение для буржуазной культуры, от финансово успешных «Русских балетов» в Париже до сюрреалистов с их любовью к объектам, кунштюкам и куклам.

Еще пример: еврейское светское искусство. Деятели Kulturlige в Киеве, еврейской интернациональной организации, развивавшей культуру идишизма; например, Иосиф Чайков написал даже целый трактат в 1921 году о взаимоотношениях национального и интернационального. Чайков полагал, что еврейское искусство станет интернациональным, так как у евреев не было своей изобразительной традиции и именно еврейские художники наиболее открыты новому, современному.

Любопытно, что интерес к национальному распространяли художники транснациональные, у которых была возможность ездить, работать в Европе. То есть сначала надо было модернизироваться (и, соответственно, дойти до декадентского отчаяния), чтобы прийти к народному.

Создавалась народная культура, состоящая из фрагментов и мотивов политически важных исторических периодов.

— Какую роль понятие народности играло в культурной политике до революции?

— В XIX веке формируется понятие народного как ключевого элемента национального государства. Народное пропускалось через систему государственных имперских институтов. Например, русский стиль в архитектуре или живописи — это проект государственных институтов, его сочиняли в Академии художеств. Художники стали ездить в этнографические поездки, привозили зарисовки. Создавалась народная культура, состоящая из фрагментов и мотивов политически важных исторических периодов, выстраивался идеальный образ «народа», «крестьянства», «купечества». Тут интересен момент отделяемости, хорошо изученный на Западе, — орнаменты, те же кружева или наличники отделялись, чтобы прилепиться к экспозициям, архитектурным проектам, вырывались из контекста. Но вообще это отдельная большая тема, которую я знаю очень поверхностно. Многие мои коллеги могут рассказать гораздо больше и точнее.

— Как применялось понятие народности в советской архитектурной и художественной практике (в том числе в монументальном и прикладном искусстве)?

— Рассмотрю сталинское время и 1960-е годы. Работы Веры Мухиной показывают сложность взаимоотношений национального, народного, интернационального, классического в 1920-е — 1950-е годы. Вот ее скульптура «Крестьянка» 1927 года — неоархаическая почвенная баба. Это вариант народного как примитивного, стихийного элемента.

Вера Мухина. Крестьянка. 1927

Вера Мухина. Крестьянка. 1927В случае Мухиной неоархаика пришла из Парижа, от ее учителя Антуана Бурделя, французского эстета. Бурдель искал свою «архаику» в Древней Греции, но она вполне вписалась в поиски «национальной» культуры и в СССР в творчестве Мухиной. А вот ее же работа уже сталинского времени «Колхозница Матрена Левина» (1934) в виде классицизирующего портрета, без намека на фольклорность и старину. К народности как к неким историческим образам или первобытным импульсам она не имеет отношения, но имеет отношение к esprit national (французскому «национальному духу» — так переводят сталинскую народность).

Вера Мухина. Колхозница Матрена Левина. 1934

Вера Мухина. Колхозница Матрена Левина. 1934Самый очевидный пример — это, конечно, соцреализм, который также постоянно связывали с понятием народного как национального. Соцреализм — это постакадемическая, постимпрессионистская или вообще модернистская живопись, большие темы, элитизм. Соцреалистическая народность — это не фольклор и не ethnicity, элементы, которые жестоко в то время цензурировались как вариант стремления к политической и культурной автономии. Даже народность как самодеятельность, живопись как арт-терапия абсолютно не прижились и не встроились в общественную жизнь СССР, хотя попыток и программ было очень много.

Типичный пример: архитектура выставок, которые и являются плодом культуры национального государства. Так, на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке (ВСХВ) в Москве первые проекты 1937 года были спроектированы по принципу выявления и гиперболизации этнических орнаментальных элементов. Они были раскритикованы как колониальные и отчуждающие от социалистической советской культуры. К 1939 году павильоны были переделаны. Национальный орнамент был лишен своей экзотичности или инаковости: с существенными изменениями масштабов он был наложен на классицистические объемы и композиции.

Перейдем к 1940-м — 1950-м годам. С довоенного времени осуществлялись репрессии национальных меньшинств, а послевоенное отмечено еще большим ростом антисемитизма и ксенофобии, на фоне которых возникла государственная русофилия. К 1950-м начала потихоньку возвращаться идея «народа» в его фольклорном варианте и в одной этнической принадлежности — русской. Появляются древнерусские мотивы в декоре, возрождается славяноведение и т.д. На той же ВСХВ в некоторые павильоны в 1954 году вводят элементы русской архитектуры XVI—XVII веков (закомары, кокошники). В то же время уже полностью была сформирована советская имперская культура, и национально-этническая культурная инаковость отдрейфовала в сторону «седой старины» и оберегаемого от смерти фольклора. Это проявилось в тенденциях, которые кажутся парадоксальными, правда, только на первый взгляд. Этнический компонент культуры замалчивался, а индустрия ремесел типа гжели и фольклорной культуры активно развивалась. В журнале нового либерального типа «Декоративное искусство СССР» печаталось много материалов именно про декоративно-прикладное народное искусство в романтизирующем ключе.

Народность в истории искусства в России до сих пор на уровне этого позднего сталинского — оттепельного времени. Например, все знаменитые деятели типа Мейерхольда маркируются как «русские», а вопрос национальности как этнического компонента считается потенциально конфликтным, расистским или неуместным, хотя для выявления разнообразия, постколониального анализа и сопротивления глобализации этот вопрос принципиален.

Все знаменитые деятели типа Мейерхольда маркируются как «русские», а вопрос национальности считается неуместным.

— Какое место занимают понятия «народное» и «национальное» в современной риторике российских чиновников, занимающихся культурой? На какую именно историческую модель они ориентируются? Можно ли здесь говорить о наследии сталинизма?

— Если народное/этническое при Сталине вытравляли активно, модернизировали, то в 1960-е о нем стали вспоминать с особой теплотой, снова начали возрождать краеведение и местный туризм как часть политики локальной самоидентификации. Но local identity как форма общественного активизма и социально ориентированной культуры так и не сформировалась. Я слежу за новостями Министерства культуры; очень видно как раз это постсталинское понятие народа как субкультуры, как этнографии и фольклора.

Правда, мне не кажется, что это риторика исключительно чиновников. В культурной политике сейчас народ воспринимается как фольклор или как «масса», причем в контексте противопоставления интеллигенции.

Я задаю себе вопрос: где лично мое место в этих культурных дебатах «народ — интеллигенция»? Мы как-то обсуждали с родственниками, как правильно описать часть семьи до Первой мировой войны. Они мещане, обыватели. Другие мои предки — часть крестьянской или купеческой культуры, представители старообрядчества, работники крепостного и посткрепостного театра. Другие в начале 1930-х бежали от раскулачивания, один из родственников занимался разведением городского сада в Джамбуле. Их и свою историю я бы валоризировала как народную в контексте проблемы гражданских свобод и гражданского самосознания, истории репрессивной политики, пропавших голосов. Но в нынешней культурной ситуации в России это невозможно. В России есть официальный реестр нематериального наследия, который направлен на «поддержку традиционной народной культуры». А вот другие версии народности и истории народа — история крепостничества, раскулачивания, аграрной культуры — не видны абсолютно и не разработаны как часть культурного обмена поколений. Есть либо народно-этнографическое, либо интеллигентское, не относящееся к демократическим массам. Я в этом противопоставлении вижу как раз плоды сталинской и постсталинской культурной политики: отсутствие альтернатив, закрытые ученые сообщества, недоверие между социальными группами, отсутствие интереса к истории людей с разным культурным бэкграундом.

Андрей Зорин

доктор филологических наук, профессор Оксфордского университета и МВШСЭН

— Какую роль понятие народности играло в культурной политике до революции?

— Категория народности является специфически русской, хотя у нее и есть немецкие прототипы. В России социальный и культурный разрыв между «элитами» и «массами» в силу петровских реформ достиг колоссального размера, вплоть до идеи, что есть два разных народа (достаточно почитать «Горе от ума»). Поэтому русская народность приобрела не только этнокультурное или политическое, но и социальное измерение, она связана с простым человеком, прежде всего, с крестьянством. Пересадка на русскую почву европейской идеи нации очень рано пошла именно в этом направлении. Культ народа, его идеализация, характерные для всей второй половины XIX века, связаны с желанием преодолеть этот социальный разрыв. С одной стороны, народ нужно образовывать, с другой, у него нужно учиться: например, народность мыслилась как сокровищница, к которой припала вся русская литература. Причем эта парадигма проходила поверх политических разделений: радикалы, консерваторы, демократы, народники, либералы — ее разделяли практически все. Знаменитая революционная песня «Вышли мы все из народа» — об этом же. Хотя было бы естественно задаться вопросом — куда же из него можно выйти?

Народ существовал как спекулятивный объект, потому что своего политического представительства у него никогда не было, поэтому всех подмывало говорить от его лица. Когда государь Николай II в 1913 году путешествовал по стране, согласно кинодокументам, тысячи людей плакали и вставали на колени, а через пять лет его с семьей грохнули в подвале. Потому что люди, выходившие с иконами, — это такая же интеллектуальная конструкция, как и тот якобы единый народ, который через четыре года взбунтовался.

«Нация» в европейском понимании — понятие политическое: те, кто выбирает парламент, голосует. Это понимание нации ввиду отсутствия соответствующих политических институтов в Российской империи толком не установилось. Концепт «нации» исходно был, несомненно, либеральным, в своей основе был связан с антимонархической идеологией: в качестве противовеса монархическому суверенитету выдвигалась идея нации как единого организма. Но уже в 1833 году в теории официальной народности графа Уварова очевидно желание имперских властей переосмыслить эту изначально либеральную идеологию как имперскую.

Иван Аргунов. Портрет неизвестной в русском костюме. 1784

Иван Аргунов. Портрет неизвестной в русском костюме. 1784— Как в советской культурной политике в разные периоды соотносились понятия народного и национального? Народного и интернационального?

— Первоначальная революционная идея пролетариата, у которого нет отечества, имела довольно краткую жизнь, позже начинает преобладать представление о России как о мессианской стране, а за «интернациональным» начинает обнаруживаться стремление лидеров ВКП(б) к мировому господству.

В советском идеологическом лексиконе всегда существовали противоположные оценочные понятия, обозначавшие одно и то же, но с разным знаком. Космополитизм — это плохо, а интернационализм — хорошо. Никакого определения этих понятий не предполагается. По известному анекдоту: евреи — нормальные советские люди, а сионисты — исчадия ада. Только начальство знает, как одних от других отличить. Так же и с народностью: советский патриотизм и народность — хорошо, но этнический национализм — уже опасно. Иногда его брали на щит и легализовывали, но чаще подвергали репрессиям разной степени тяжести, в зависимости от колебаний линии партии.

Современная российская власть строит свою легитимность исходя из представлений о народной душе.

Так или иначе, конструкция «народ—власть—интеллигенция» в советское время не претерпела больших изменений по сравнению с дореволюционной. При том что сталинская власть массово истребляла крестьянство, дореволюционная идея «народа» была довольно точно воспроизведена. Партия правила от его имени, а свободомыслящие интеллигенты боролись за него, отождествляя себя с декабристами или Пушкиным.

О путанице вокруг идеи «народного» у Дмитрия Александровича Пригова есть целый ряд очень точных рассуждений. Например:

Народ — он делится на не народ

И на народ в буквальном смысле.

Кто не народ — не то чтобы урод,

Но он ублюдок в высшем смысле.

А кто народ — не то чтобы народ,

Но он народа выраженье,

Что не укажешь точно — вот народ,

Но скажешь точно — есть народ. И точка.

— Какое место занимают понятия «народное» и «национальное» в современной риторике российских чиновников, занимающихся культурой? На какую именно историческую модель они ориентируются? Можно ли здесь говорить о наследии сталинизма?

— Конечно, да. В 1990-е казалось, что это кончилось, но нет, модели XIX века снова ожили. Очень красноречиво об этом свидетельствуют постоянные обсуждения 86 процентов, поддерживающих Путина. Эти проценты из соцопросов дают мифический образ народа, который молчаливо поддерживает власть — и противопоставляется кому-то еще, кто вроде бы не вполне поддерживает.

Монархи XIX века не особенно верили в божественное происхождение своей власти, тем не менее должны были воспроизводить церковные церемонии. Николай II, кстати, периодически начинал верить в свою сакральную миссию, в этом плане он был вполне архаическим властителем. Но главный источник власти монархи черпали в «народной душе». Распутин был приближен как раз как представитель народа. Поэт Некрасов писал об Осипе Комиссарове, спасшем Александра II от покушения: «Сын народа! тебя я пою! Будешь славен ты много и много... Ты велик — как орудие Бога, направлявшего руку твою!» Современная российская власть точно так же риторически основывает свою легитимность на ритуальных процедурах демократических выборов, но в реальности строит свою легитимность исходя из представлений о народной душе, выраженной теперь в 86 процентах.

Революционная идея пролетариата, у которого нет отечества, имела довольно краткую жизнь.

Евгения Губкина

архитекторка, исследовательница в Центре городской истории Центрально-Восточной Европы

— Какую роль понятие народности играло в культурной политике до революции?

— До революции в Харькове и восточном регионе Украины в целом разрабатывались теоретические основы украинского модерна. Украинский модерн был проектом большого национального стиля, который планировалось строить не на подражании народному фольклорному искусству, а сознательно и даже научно. При этом часто заимствовались образцы из Западной Украины, что имеет политический смысл — реализация в рамках искусства мечты об объединении разъединенной на тот момент Украины. Идеологи украинского модерна противопоставляли его империализму, выступая с национальных позиций. Национальное понималось также в социальном аспекте: велось строительство социально значимых объектов, больниц, школ. Важен был просветительский аспект: многие деятели украинского модерна были связаны с народным движением или участвовали в просветительских кружках.

Фольклорные мотивы могли использоваться в отделке зданий — например, в Художественном училище в Харькове (1913 г., архитектор Константин Жуков при участии Михаила Пискунова) использовалась национальная майолика, были привнесены решения деревянной архитектуры, — но никогда не было отсылок к сельской архитектуре, к хате: это был стиль именно городской и буржуазный. Страх перед сельским как чем-то неразвитым присутствует в обществе до сих пор — словосочетание «сельская культура» в Украине звучит почти как оскорбление.

Художественное училище в Харькове (1913)

Художественное училище в Харькове (1913)— Как в советской культурной политике в разные периоды соотносились понятия народного и национального? Народного и интернационального?

— В первые годы после революции был огромный плюрализм течений, когда еще не были созданы новые институты централизации. Архитекторы работали по принципу бюро — автономных мастерских со своими специалистами. В этой ситуации можно выделить три течения. Старшее поколение архитекторов развивало национальную линию. Второе направление было ориентировано на воспроизводство неоклассической архитектуры, которое теперь подкреплялось риторикой о создании дворцов для рабочих. И, наконец, существовало молодое поколение архитекторов, которые придерживались интернационального движения и боролись за современную модернистскую архитектуру.

После объявления Харькова столицей в 1919 году начался настоящий бум украинской культуры — то, что потом было названо «расстрелянным возрождением». Дореволюционные украинские «народники» хорошо себя чувствовали в этой ситуации. Развивались национальное искусство, украинская культура и языки. В 1927 году в Харькове была разработана и принята своя языковая норма — «Скрыпниковка» (по имени ее главного автора лингвиста Николая Скрыпника). В 1930-е годы ее заменили на русифицированную версию украинского языка, а авторов репрессировали.

Соцгород «Новый Харьков». Команда архитекторов под руководством Павла Алешина. 1930–1932© Анна Астапова

Соцгород «Новый Харьков». Команда архитекторов под руководством Павла Алешина. 1930–1932© Анна АстаповаВ молодежных кругах после революции также стоял вопрос о социалистической национальной архитектуре — тут на этот счет были разные представления. Велась дискуссия о конструктивизме — может ли он быть украинским? Киевский академик Павел Алешин видел украинский вариант конструктивизма в использовании определенных пропорций, местного колорита и локального материала (что формально напоминало метод Ханнеса Майера) — например, кладка и сочетание кирпича разного цвета. За счет таких приемов создавался некий намек на народное, но на куда большем уровне обобщения, нежели через обращение к какой-то конкретной «народной» технике, как, например, майолике. Формировался миф о качественном строительстве как национальной черте. Стоял вопрос и о рациональности — например, использовании экономных способов отопления домов, в том числе с переосмыслением традиционных методов отопления.

Примечательный приверженец народнического направления в то время — архитектор Виктор Карпович Троценко. Он был самоучкой, выходцем из села, до конца жизни не получил профессионального образования, при этом работал в Харьковпроекте до 1960-х. Поселок Паровозостроительного завода с коттеджами, построенный в Харькове (1924) по его проекту, использует элементы народной архитектуры — но это уже не то народное, что представляли в Российской империи. Опять же тут нет отсылок к хате или к тыну, скорее, есть заимствования из украинского модерна. Даже в использовании деревянных деталей скорее повторялся буржуазный стиль, а совсем не расписная крестьянская резьба. Народное виделось в определенных приемах: здания были выполнены из локальных материалов, использовались определенные окна пятиконечной формы и особая форма ярусной крыши с отсылками к образцам деревянного зодчества. Но это технологически и инженерно сложное сооружение, совсем не деревенская соломенная крыша. Характерно, например, особое внимание к совершенной плоскости стены: к строительству были привлечены отлично квалифицированные каменщики.

Идеологи украинского модерна противопоставляли его империализму, выступая с национальных позиций.

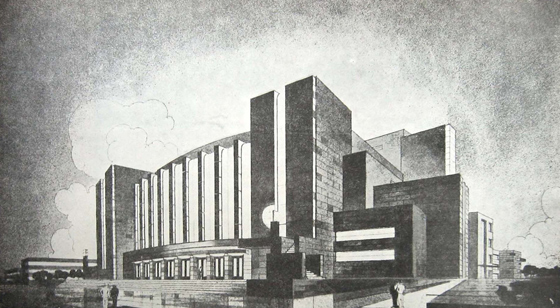

Однако это был недолгий период исканий. С укреплением сталинизма все они оборвались. Стала звучать критика неэкономности и тлетворного влияния Запада, началась кампания против космополитизма. При этом наибольшее влияние получили архитекторы старшего поколения, делавшие дореволюционный модерн. Один из проектов, созданных в этот переломный период, — Червонозаводской театр (1931). Он начат как конструктивистский проект архитектором Валентином Пушкаревым, но в ходе строительства сильно изменен, архитектору дали в соавторы Виктора Троценко. Тот значительно перестроил здание, изменил фасад, добавил фронтон и декор, а в интерьер предложил ввести монументальную живопись «бойчукистов» — одной из самых известных художественных групп в Украине, работавшей под руководством Михаила Бойчука; они работали в народно-примитивистском стиле, напоминающем Диего Риверу. Это была их последняя работа перед тем, как направление было названо национал-буржуазным искусством, художники были расстреляны, а их творчество подверглось уничтожению.

Червонозаводской театр (1931)

Червонозаводской театр (1931)В итоге был сконструирован украинский вариант соцреализма. Сталинский стиль виделся как использование народных элементов и обращение к национальному модерну и украинскому барокко. Что парадоксально, потому что украинское барокко — это памятники гетманщины, украинской державности.

Крещатик в Киеве — как раз такой сталинский рассказ об украинском стиле, увиденном из Москвы, пример очень колониального подхода. «Украинскость» здесь — это много крупных женщин, декор с использованием тем подсолнухов, плодов и колосьев, воплощающих идею плодородности, и фантазии на тему древней Киевской Руси. Причем все решено на сугубо внешнем уровне — росписей, использования национальных орнаментов в отделке. В таком же стиле проектируют и другие компоненты из «столичного набора» — павильон УССР на ВДНХ, первоначальный проект киевского метро.

— Можно ли говорить о «народности» только как о консервативном понятии? Или оно могло играть прогрессивную роль? Как в истории советского искусства и архитектуры «народное» соотносится с модернистским?

— В 1960-е формируется комплекс в связи с вопросом о национальном: титул «национальное» в отношении архитектуры воспринимается почти как оскорбление, местные архитекторы никогда не считали такую архитектуру прогрессивной. Послевоенный модернизм стремился к интернациональной инженерной форме. С другой стороны, мозаика была очень важной формой выражения для Украины, и в ней как раз есть место национальному. Я бы определила этот период не как производство национальной архитектуры, а как регионализм — игру в контекст, уважение к территории. И в этом, конечно, его прогрессивная роль: такое отношение позволило стилю получить определенную автономию, развив независимую архитектурную школу, которую можно поставить в мировой контекст.

Создавался некий намек на народное, но на куда большем уровне обобщения, нежели через обращение к какой-то конкретной «народной» технике.

— Какое место занимают понятия «народное» и «национальное» в современной риторике украинских чиновников, занимающихся культурой? На какую именно историческую модель они ориентируются? Можно ли здесь говорить о наследии сталинизма?

— Слово «национальное» сейчас используется в смысле «общегосударственное» — например, «Национальная опера». А вот «народным» чиновники до сих пор называют все, что поддерживают в культуре: ни один фестиваль не обходится без гопака, веночков, вышиванок и костюмированных мероприятий. Конечно, это сталинское представление об общем стиле, очень стерильный вариант понимания народного — будто бы у каждой области были свой наряд и свои танцы. Однако роль чиновников в формировании этого нарратива очень вторична — они лишь обслуживают нишу бюджетников, чьи мероприятия могут произвести впечатление разве что на пенсионеров. Никто не запрещает двигаться в обход, своим путем. В Украине уже в советское время параллельно с мейнстримом создавались вполне оригинально понятые «народные» вещи — мода, кино. Например, можно вспомнить фильмы Сергея Параджанова по произведениям Коцюбинского — пожалуй, никто лучше них не обращался к народному, причем вовсе не с колониальных позиций. Или в современной эстрадной музыке хороший пример — певица Онука, которая использует народные инструменты вместе с электронной музыкой.

Энтони Калашников

аспирант исторического факультета Оксфордского университета

Понятие народности прочно вошло в советскую культурную политику как составная часть доктрины соцреализма в 1930-х годах. На первый взгляд, «народность» имела чисто консервативный характер, душащий свободное выражение и экспериментаторство. Но даже в отношении использования этого понятия в сталинское время при ближайшем рассмотрении нельзя дать такую однозначную оценку. Хотелось бы остановиться на различной смысловой нагрузке термина «народность».

Во-первых, понятие «народное» в сталинский период относилось к происхождению культурного артефакта. Так производилась подмена в марксисткой логике, обращавшей внимание на классовое происхождение как ключевой критерий анализа. Согласно такой советской упрощенно марксистской схеме, искусство непролетарской классовой принадлежности выражало чуждые ценности, а то и являлось оружием подавления классового сознания. Смена акцентов с «пролетарского» на «народное» искусство являлась, среди прочего, следствием неоправданной ставки на «пролетарских» культурных деятелей, чьи часто сомнительные способности были отмечены на высшем уровне руководства. Этот поворот сопровождался роспуском радикальных левых групп в искусстве и организацией творческих союзов в 1932 году. Являлось ли это «прогрессивной» политикой? Нужно отметить, что цель была не в прогрессе, а в выработке эффективного арсенала культурного оружия, направленного на пропаганду определенных ценностей и не ограниченного формальными понятиями классового происхождения. Но тем не менее это повлекло за собой некоторую либерализацию культурного контекста, ослабление нападок на непролетарских деятелей искусства, как современных, так и живших до революции 1917 года.

Во-вторых, «народность» отождествлялась с «понятностью», противопоставляясь формализму и эстетизаторству. Тем самым подчеркивалось, что потребителями советского искусства являются широкие слои населения, а не узкие группы «ценителей». За этой установкой, безусловно, таилось не столько стремление к социальной справедливости (народ кормит деятелей искусства и имеет право на культурную продукцию), сколько желание подчинить искусство его политической задаче — влиять на массы. Душило ли это экспериментаторство, стесняло ли творческий поиск? Безусловно. Но в какой-то мере это компенсировалось тем, что быстро стало понятно: ориентация только на главного потребителя — «темное» крестьянство — привела бы к потере советской интеллигенцией интереса к культурным ценностям и соответственно утере влияния государства на нее. Так что «народное» искусство получило развитие на самых разных уровнях, порождая как Шульженко, так и Шостаковича. Но главное — «народное» искусство не являлось лишь потребительским товаром, восполняющим уже существующие запросы. Оно было призвано утверждать мировоззрение и ценности режима, для чего и использовались «понятные», «народные» формы. Но также разрабатывались и новые, более совершенные жанры и формы влияния. Вне зависимости от нашего отношения к искусству сталинской эпохи трудно оспаривать, что соцреализм действительно являлся новым направлением в искусстве. Искусство находило новые сферы применения — в строительстве промышленных предприятий, метро и т.д. Творческий поиск и экспериментирование — по крайней мере, на начальном этапе — шли быстрыми темпами.

«Народность» отождествлялось с «понятностью».

В-третьих, в установку на «народность» вкладывалось специфическое понимание культуры и искусства различных национальностей. Здесь, в частности, и происходила подмена «народного» на «национальное». Советское искусство было призвано следовать формальному федеративному делению Союза на национальные составляющие, каждая из которых имела свою «народную» специфику. В какой-то мере это было связано с советской моделью национальной политики компромисса с национальными культурами и даже их активной поддержки (естественно, в рамках социалистических и общесоветских установок). В поздний сталинский период «народная» специфика противопоставлялась «космополитизму» (мировому искусству, лишенному национальных признаков) и была связана с ужесточением националистических тенденций.

«Народная» специфика вырабатывалась исключительно на основе прошлого, т.е. каких-либо общих моментов в культурном наследии данной национальной группы. Это не только порождало довольно узкие своды шаблонов, но и было реакционным, так как эти своды строились на основании мифологизированной народной основы, якобы существовавшей «испокон веков». Консерватизм такого подхода очевиден. Но, с другой стороны, предписание художникам консервативных форм само по себе влекло за собой изменения — а значит, и творческий поиск, новаторство. Оплодотворение искусства народными мотивами приводило к новым результатам. Этот общемировой процесс был двигателем развития искусства на протяжении девятнадцатого и двадцатого веков, например, в классической музыке — от Брамса до Пьяццоллы.

Многие советские народы и народности не имели своих прототипов для отдельных жанров искусства, и их необходимо было изобрести. С этим, например, столкнулись проектировщики Казахского и Киргизского павильонов на ВСХВ (ныне ВДНХ): кочевые народы не имели традиции монументальной архитектуры. Пришлось изобретать «народную» архитектуру на основе орнаментальных мотивов резьбы и вышивания.

Разумеется, сталинистская установка на «народность» была строго ограничена. Создание единой советской культуры и искусства с признанием ведущей роли русского искусства все же было основной целью. Избыток «народности» как в современном, так и в прежнем искусстве отвергался как выражение национализма. Например, «псевдорусский стиль» архитектуры второй половины XIX века остро критиковался на протяжении всего сталинского периода.