В разлуке

В разлукеРазговор c оставшимся

Мария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

28 ноября 202426648 © Emily Dickinson Museum

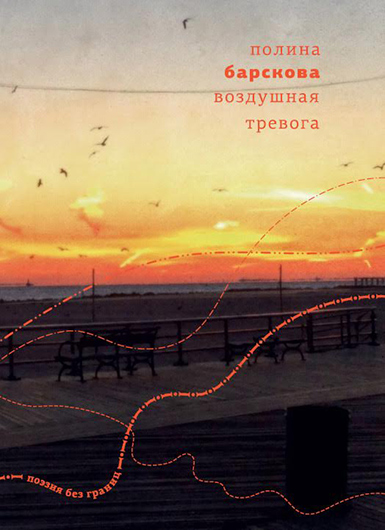

© Emily Dickinson MuseumНовая книга Полины Барсковой — об уже свершившемся, о жизни страсти в мире исполнившихся желаний, крепких, как смерть. Тон резко переменился в сравнении с предыдущей книгой Барсковой «Хозяин сада» (2015), где как раз нужно было вынырнуть из исполнившихся желаний, вновь попробовать мир на вкус, ощутить его кожей, еще раз прислушаться, еще раз привести в движение собственный язык. В «Хозяине сада» господствовала ситуация запаздывания: осень, ночь, смерть наступают вереницей, и всякий раз носитель речи не успевает сказать, что именно с ним произошло. За него договаривают стихии, чувства, жилы, следы письма. «Хозяин сада» был большой аллегорией, в которой невозможность сказать о предельном опыте уже заключена в напряжении парадоксального образа, прописанного и пережитого одновременно. «Воздушная тревога» — уже не аллегория, но, скорее, гимн катастрофического обожения: жанр, к которому принадлежат «Стихи о неизвестном солдате» Мандельштама. Смерть уже — не подведение итогов, но провал предчувствий, когда неизвестно, как и кем будут подведены итоги.

Но смерть пришла со всеми своими орудиями, во всеоружии, зрячая, обустраивающая могилы и воспоминания. Можно было бы говорить о кладбищенских сценах как о жанре, если бы слово «сцены» так не отдавало сентиментальностью. Барскова соединяет совершенно несоединимое: степенное поминание и режиссерскую суету, глубочайшую скорбь и хлопоты. Хлопоты не о том, как воздать почтение ушедшим, но о том, насколько они, став богами, genii loci, могут сообщить о себе. Не переданы ли они в удел смерти навсегда — или они знают, где могут чудесно миновать границы своего удела, будто Гвидон или Маленький Мук? «Что за дивные руки смысла ищут во мне», как сказано в посвящении Гауфу, или как задан вопрос о Пушкине «Куда же Он вышел в такую рань» — уже обожившийся и обретший заглавную букву.

© Ozolnieki: Literature Without Borders, 2017

© Ozolnieki: Literature Without Borders, 2017Оказывается, что дивные руки или вышедший до зари поэт — уже божественные явления, и стихи строятся не как развитие предчувствий, но как угадывание этого явления в каждой строке: на что оно похоже, а на что нет. В этом смысле сюжеты стихов очень жесткие: это никогда не лирические увлечения, но всегда внимательность экспериментатора, который проверит, достаточно ли чисты сосуды, способствует ли состояние атмосферы эксперименту, и опишет, как он преодолевал трудности в ходе эксперимента. Каждая строка — рассказ о преодолении очередной трудности, об очередной проверке и догадке, что надо поправить прямо сейчас, чтобы прозвучало целое. Как если бы метаморфозы Овидия или Гете проходили бы во время зимовки, под гнетом, но при этом должны были бы быть увидены как несомненное целое. Поэт вспоминает обитателей университетского Амхерста, эмигрантов разных поколений:

От вас и северо-восток,

Там пусто взгляду,

Там газ из кухоньки подтёк,

И щепоть яду

Вращается в пустой воде

Крещенским вихрем.

Где север вреден — там нигде.

За это ль выпьем?

Младая жизнь играет у гробового входа, но это не благословение, дарованное жизни, а скорее икона беспамятства: ошеломленный смертями мир не может опомниться даже там, где воспоминания кажутся наиболее гнетущими. Скороговорка — вовсе не гадание о посмертных судьбах, но узнавание того, как каждый оказался сослан в свою судьбу. Амхерст, город Эмили Дикинсон и давний центр славистики, помнящий завкафедрой поэта Юрия Иваска (мастера таких скороговорок-узнаваний в поэме «Человек играющий»), оказывается краем света не потому, что слишком многое ушло в прошлое, но потому, что сезоны и эпохи запинаются, прежде чем подойти к этому месту жизни. Если это и сад, то скорее сад камней, к которому боятся подступиться и весна, и осень, и Америка, и Россия — именно потому, что не всякий выдержит напряжение этого созерцания.

Напряжение может глушиться приглушением звуков, отзвуков, счета секунд или счета беспокойств. Так описан эффект зимнего вида в версии Брейгеля — как возможность созерцать любимую красоту без зеркал природы, но переживая свою и чужую отнесенность к человеческому виду как несомненное и данное свыше решение:

Красота твоя и нагота

На декабрьской сцене —

Обглоданный, нежный и чёрный

Вид деревьев у озера.

Рядом горит полынья.

Беспокоятся птицы в силках.

Охотники на снегу, казалось бы, целеустремленны в своем движении в большом мире, мире империй и множества принятых уже за них рекомендаций. Но здесь птицы в силках трепетны: они вовсе не хотят быть деталью общего изображения, любое их желание уже и есть беспокойство. Механизм тревоги запущен во Вселенной с самого начала, и когда тревога ходит рядом, тогда она и становится трепетом, переживанием, дружбой. Это не те метаморфозы, в которых страсти губительны, грозя превратить человека в животное или растение, но те, в которых гибельное превращение материи в свой испуг может разрешиться в том, что страсть дана как инструмент. Она как ружье, из которого можно прицелиться, но которое можно отложить в сторону: не всякий инструмент нужен всегда.

Эрос этой поэзии — уже не хроникальный эрос, не хроника внутренних экспериментов, вдруг отменяющихся тем, что эрос откликнулся на призыв, — так это бывало у Барсковой раньше, но не в этой книге. Эрос дан как фатум, как обитель свершившегося и обитатель краев, где ничто не может свершиться до конца. Нужно на время расстаться с эросом, чтобы пережить завершенность вещей — тогда метаморфоза живых существ состоится:

Она была в нём,

Она ходила в нём,

Ходила в нём, как в душной летней комнате куртавенельской.

Урок новой книги Полины Барсковой именно в этом: зрелость мысли, зрелость культуры наступает тогда, когда можно на время отказаться от одушевляющих ее основ, когда «время расступилось и пропустило меня». Это не просто временный перерыв «обдумать»: мысль не будет себя обдумывать. Просто настало время решений, когда восхищение оказывается сильнее мысли и движет мысль, когда удивление оказывается сильнее чувства и движет чувства, «как возбужденная буква алеф в магометанском раю». Образы такого времени — не образы переживаемого или испытуемого, но образы близости, образы нашептывания, образы знания всего, что происходит в доме и вне дома, в мире теней и в мире монументов. Невероятные образы близости, завороженности, раны, которые всегда были в поэзии Барсковой, здесь оказываются и образами дома:

Я дверь в меня, а ты — окно,

Ты в дверь меня, да я в окно.

Из простых указаний на сказочные жесты, от чудесных окон и дверей до возможности выпорхнуть в окно или читать в душе человека, в соединении с интимностью разговора и возникает новый образ дома как уже не только памятных вещей, но и памятных именований, и памятных прославлений. Зрелость культуры перестает быть временем разочарований и скепсиса и становится временем особого почтения к именам и срокам («Любовные прогулки по городским кладбищам», открывающий книгу цикл), опасливого, щадящего, предпочитающего внимательность безоглядной поддержке, а влюбленность — напоминаниям о былом или несбывшемся:

Ты смотришь на рыб

На трепещущий воздух

Ты медлишь

Ты торопишься

Пойдёмпойдем

Полина Барскова. Воздушная тревога. — Ozolnieki: Literature Without Borders, 2017. — 64 c.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

28 ноября 202426648 В разлуке

В разлукеПроект «В разлуке» начинает серию портретов больших городов, которые стали хабами для новой эмиграции. Первый разговор — о русском Тбилиси с историком и продюсером Дмитрием Споровым

22 ноября 202424937 В разлуке

В разлукеТри дневника почти за три военных года. Все три автора несколько раз пересекали за это время границу РФ, погружаясь и снова выныривая в принципиально разных внутренних и внешних пространствах

14 октября 202427789 В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с экономическим журналистом Денисом Касянчуком, человеком, для которого возвращение в Россию из эмиграции больше не обсуждается

20 августа 202433684 В разлуке

В разлукеСоциолог Анна Лемиаль поговорила с поэтом Павлом Арсеньевым о поломках в коммуникации между «уехавшими» и «оставшимися», о кризисе речи и о том, зачем людям нужно слово «релокация»

9 августа 202434243 В разлуке

В разлукеБыть в России? Жить в эмиграции? Журналист Владимир Шведов нашел для себя третий путь

15 июля 202436804 В разлуке

В разлукеКак возник конфликт между «уехавшими» и «оставшимися», на какой основе он стоит и как работают «бурлящие ритуалы» соцсетей. Разговор Дмитрия Безуглова с социологом, приглашенным исследователем Манчестерского университета Алексеем Титковым

6 июля 202437527 В разлуке

В разлукеФилософ, не покидавшая Россию с начала войны, поделилась с редакцией своим дневником за эти годы. На условиях анонимности

18 июня 202443109 В разлуке

В разлукеПроект Кольты «В разлуке» проводит эксперимент и предлагает публично поговорить друг с другом «уехавшим» и «оставшимся». Первый диалог — кинокритика Антона Долина и сценариста, руководителя «Театра.doc» Александра Родионова

7 июня 202442743 В разлуке

В разлукеИван Давыдов пишет письмо другу в эмиграции, с которым ждет встречи, хотя на нее не надеется. Начало нового проекта Кольты «В разлуке»

21 мая 202438471 Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials