В разлуке

В разлукеРазговор c оставшимся

Мария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

28 ноября 202424416 Иван Кристи, конец 1880-х

Иван Кристи, конец 1880-хКонстантин Леонтьев с тех пор, как стал писать, страстно стремился быть услышанным — в этом нет ничего удивительного или заслуживающего особого упоминания, за исключением двух обстоятельств. Во-первых, в отличие от многих других пишущих и печатающих, он имел за собой полное право на внимание и хорошо его осознавал — он сознавал, что объективно является одним из оригинальнейших русских мыслителей, тем, кто говорит отнюдь не тривиальное — и при этом делает это мастерски. Он ожидал отнюдь не общего согласия со своими идеями — здесь с ранних своих публицистических опытов Леонтьев признавал, что легкого согласия не будет, он шел против течения и бравировал этим, предпочитая сознательно «парадоксальные», царапающие формулировки. Но по большей части то небольшое внимание, которое ему уделялось, заключалось как раз в обращении к этой внешней стороне — мало что столь раздражало его, как слава «парадоксалиста»: резкая формулировка от своей резкости еще не являлась логическим противоречием, леонтьевский «парадокс» — лишь нарушение нашей умственной привычки, которая в логическом плане представляет именно сочетание несочетаемого, не вызывающего удивления в силу одного того, что мы не размышляем, не задумываемся над этим, скользя по накатанным путям не рассуждения, но говорения. Напротив, леонтьевский «парадокс», то, что воспринимается подобным образом, в его собственных глазах — лишь результат последовательной мысли, достаточно смелой, чтобы не изменять себе в испуге перед непривычным или перед неодобрением публики.

Во-вторых, Леонтьев ждал от публики не одобрения; он не только был согласен принять противное, но и желал его — борьбы, противоречия, спора: он стремился не к согласию с собой, но быть услышанным. Потому его столь и раздражала характеристика «парадоксалист» — дав подобную оценку, говорящий избавлял себя от размышления. Леонтьев нуждался в собеседниках, противниках, в напряжении умственной борьбы — а его вновь и вновь относили в какую-то из уже хорошо знакомых клеток тогдашней общественной жизни, квалифицировали — как «чужака» или «своего», но и в последнем случае все обстояло далеко не благополучно: ведь, сколь ни заключай в рамки, рассуждающему если не понятно было, то чувствовалось, что этот «свой», «союзник» явно имеет в виду далеко не то, что другие, внешне ему единомыслящие. Поэтому и получалось так, что хотя Леонтьева печатали и «Русский вестник» Каткова, и «Гражданин» Мещерского и сам он был, пусть и недолгое время, ведущим публицистом «Варшавского дневника» — но и у Каткова, и у Мещерского он так и оставался «стоящим наособицу»: откликаясь на самые обсуждаемые темы момента, Леонтьев не только не становился еще одним «голосом из хора» — даже тогда, когда он вроде бы говорил то же, что и другие, чувствовалось, что он говорит это по иным, нежели другие, основаниям.

© Владимир Даль, 2016

© Владимир Даль, 2016Для того чтобы писать и рассуждать, Леонтьев непременно нуждался в поводе — он не был из породы теоретиков, способных находить удовольствие в обстоятельном развертывании мысли наедине с собой; все его статьи — отклик, ответ, вопрос — голос в разговоре, неизменно предполагающий собеседника: его монолог не менее предполагает другого, чем диалог, — только это будет не оппонент, но ученик. Он прилагал страстные усилия, чтобы вызывать этот разговор, — так, уже в последние годы он откликается на страницах «Гражданина» на полемику Владимира Соловьева со Страховым по поводу «России и Европы» Данилевского, вторгаясь в разговор в качестве третьего, но по существу обращаясь к одному Соловьеву — вызывая его на ответ, но так и не дождавшись — и приписав под авторским экземпляром оборвавшихся в печатании статей: «Не окончено; устал весной и бросил <…>» [1]. Устал не физически, ведь в это же время он неутомимо переписывается и набрасывает другие статьи — устал говорить в пустоту: Соловьев, фактически единственный, за кем он признавал интеллектуальное превосходство, тот, разговор с которым ценил едва ли не больше всего, не откликнулся — вместо уходящего в глубину спора получился монолог без адреса, Леонтьев принуждает себя писать, и чем далее, тем более отрывочными становятся статьи, серией реплик — ни к чему договаривать, для себя и в такой форме понятно, для читателя — излишне и уже написанное: ведь и возмущенный подписчик, и благодарный одинаково ухватятся за слова, что «Каткову, Герцену, славянофилам, Данилевскому» «император Николай I дал <…> возможность развиваться не спеша и зрело» [2], и сочтут за курьез благосклонное цитирование на страницах органа князя Мещерского рассуждений Чернышевского [3], а особым вывертом ума — приведение по памяти слов Грановского как аргумент против излишнего распространения «Гутенбергова изобретения» [4].

Поэтому вполне расслышать Леонтьева можно лишь тогда, когда, по заглавию прекрасной книги, написанной О.Л. Фетисенко, его слышишь «в кругу собеседников и учеников» — он всегда говорит, либо откликаясь на что-то и кого-то, либо обращаясь к кому-то. Так что действительно в этом смысле Леонтьев — совершенно не «газетный» и даже не «журнальный» мыслитель: на этот компромисс с эпохой он был вынужден идти, но, как и всякий вынужденный компромисс, этот был не вполне удачен. И потому он особо ценил тот небольшой круг учеников, который нашел зимой 1882/1883 годов среди воспитанников Московского лицея цесаревича Николая, более известного как «катковский», — круг, к которому в дальнейшем присоединилось еще несколько лиц: они образовывали для него насущно необходимую среду общения, как личного, так и эпистолярного, — и становились надеждой на будущее, что его мысль не будет забыта, что он не пройдет бесследно: ведь памяти без памятующих не бывает. Здесь надежды Леонтьева оправдались вполне — не так скоро, как он сам надеялся, и отнюдь не столь ярко, но именно они, эти поздние ученики, друзья и собеседники, утвердили место Леонтьева в истории русской мысли — их трудами (в первую очередь о. Иосифа Фуделя) вышло уже в 1910-х собрание его сочинений, собраны многие из писем, оставлены воспоминания о нем.

Самым любимым, самым дорогим из них был для Леонтьева Иван Иванович Кристи (1861—1894) — «дитя души», как он его однажды назвал, «Ваничка». Вероятно, Кристи был очень мил, обаятелен — иначе трудно объяснить крепкую, едва ли не слепую симпатию к нему Константина Леонтьева, человека, весьма зоркого и трезвого в своих оценках других. Но все, что осталось, — лишь письма да несколько статей. В них нет почти ничего, что оправдывало бы отзыв Леонтьева, — конечно, ему было симпатично, что ученик пытался повторять его мысли, применять их к разнообразным предметам, но, за исключением разве что отзыва о картине Поленова («Христос и грешница», 1887 г.), это все неловкие, слабые попытки. Страхов писал Толстому по поводу «Литературного обозрения», вести которое взялся Кристи в «Гражданине» Мещерского: «так бестолково, что я пришел в недоумение» — и правда, статьи Кристи производят не столько тусклое, сколько «детское» впечатление, не только неумелости автора, но и его внутренней незрелости, как когда он, например, берется судить об искренности или неискренности Толстого, практикуя «чтение в сердцах».

Кристи прожил недолгую и нескладную жизнь: сын богатого бессарабского помещика, он окончил историко-филологический факультет Московского университета и был оставлен при университете, увлекшись изучением церковной истории. С последней целью он поступает вольнослушателем в Московскую духовную академию, работает над диссертацией, посвященной ап. Павлу, но сдать экзамены в академии ему не удается — столкнувшись со сплоченным сопротивлением «поповичей» по отношению к дворянину, он вынужден использовать связи, получать разрешение продолжать экзамены в менее враждебно настроенной Санкт-Петербургской духовной академии. По окончании относительно успешно сданных экзаменов Кристи надеется завершить и защитить диссертацию — но здесь его настигает болезнь: еще с совсем молодых лет больной сифилисом и перенесший в двадцать четыре года первый инсульт, в двадцать девять он переживает резкое обострение болезни — и после года лечения, временного облегчения в тридцать лет его разум гаснет навсегда, а спустя три года умирает и тело. В неполные десять лет умещается практически вся интеллектуальная и духовная жизнь Кристи, тесно связанная с Леонтьевым и Соловьевым, близко ему знакомым и очень значимым для него человеком: так, наиболее серьезная из опубликованных Кристи статей, ставшая в дальнейшем немаловажной причиной худых отношений к нему в Московской духовной академии, посвящена защите воззрений Соловьева на догматическое развитие церкви.

Образу Кристи больший объем придают опубликованные в этом же томе письма его к С.А. Рачинскому, основателю знаменитой Татеевской школы, дальнему родственнику корреспондента (который в 1889 году сделает предложение (неудачное) племяннице Рачинского: та окажется не готова идти в попадьи, выбирать жизнь жены священника — на что в это время решительно нацелен сам Кристи, — а ее семья заподозрит его в желании получить Татеевскую школу в качестве своего рода «приданого», будущего наследства; на отношениях с самим С.А. это, правда, почти не скажется). В этих письмах, как совершенно справедливо отмечает О.Л. Фетисенко, перед нами — другой Кристи, гораздо более открытый, свободный, чем в письмах к Леонтьеву, перед которым он испытывает сковывающий пиетет и вынужден постоянно оправдываться, чувствует себя виноватым — как в житейских обстоятельствах, неисполнении тех или иных поручений Леонтьева, так и в гораздо более серьезных — как не оправдывающий его ожиданий. Конечно, можно увидеть в этом и подступающую последнюю болезнь, но явно не только ею объясняется до крайности взволнованное письмо учителю, недовольному тем, как Кристи на деньги своего отца издал его брошюру «Национальная политика как орудие всемирной революции»: «Это хуже всякого удара Ваше письмо. Вы не знаете, как я плакал, получив его»; «я <…> издавал ее из любви и с любовью».

Крайне нервный, легко волнуемый, Кристи постоянно оглядывается на Леонтьева, являющегося для него в полном смысле слова учителем жизни, в том числе житейского поведения: так, сообщая о своей неудачной помолвке, он торопится уверить наставника, что его письмо было написано «с большим достоинством», как ранее, стремясь расположить того к своему выбору, извещает, что «она профессуру считает также хамством», — и даже в последнем письме, из меркнущего разума, извещает Леонтьева: «Ваша вторая статья мне понравилась больше, чем первая. Целую Вас <…>».

Книга эта может быть прочитана как напоминание об ушедшей натуре — о том, что от человека остается лишь овнешненное, так или иначе закрепленное в материальном, оформленное. Следы его жизни — по которым мы пытаемся ее восстановить. Но это всегда лишь обломок. Не жизнь — ее мы добавляем от себя. (В этом были правы историки-романтики; последующие историки лишь предъявляют иные требования к проверке этой реконструкции, скептически относясь к «поэтическому воображению», восполняющему нехватку данных, — но от самого воображения не уйти.) От Кристи почти ничего не осталось — из того, что оправдывало бы внимание к нему Соловьева, любовь к нему Леонтьева, надежды, возлагаемые Тертием Филипповым. Если бы мы верили лишь тому, что сохранилось от самого Кристи — или что Кристи успел написать об учителе, — то нам оставалось бы только пройти мимо. Но здесь в итоге случилось наоборот: не ученик сохранил память об учителе, но благодаря учителю Кристи возвращается в нашу память. Как очень дорогой, близкий, трепетно-значимый для Леонтьева человек. Если нам и удается отчасти прикоснуться, понять то очарование, которое было в «Ваничке», то в наименьшей мере благодаря оставшимся от него статьям и письмам — учитель донес до нас весть о том дорогом, что чувствовал он в своем неудачливом, живущем нескладной, путаной и столь печально закончившейся жизнью ученике. И нам остается лишь верить на слово наставнику, хорошо умевшему видеть людей — и, стало быть, увидевшему в Кристи нечто, заслуживающее глубокой приязни, отеческой заботы: нечто, не сохранившееся во времени, безразличном ко всему, не обретшему форму.

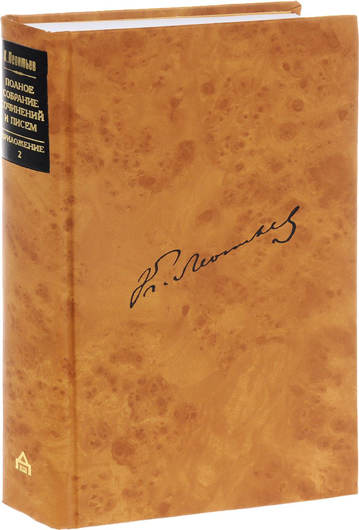

Иван Кристи. Письма к К.Н. Леонтьеву. Статьи / Составление, вступительная статья, подготовка текста и комментарии О.Л. Фетисенко. — СПб.: Владимир Даль, 2016. 697 с., илл. (Прил. к Полному собранию сочинений и писем К.Н. Леонтьева. В 12 т. Кн. 2.)

[1] Леонтьев К.Н. Владимир Соловьев против Данилевского // Леонтьев К.Н. Собрание сочинений. Т. 7. — СПб.: Издание Русского книжного т-ва «Деятель», 1913. С. 360, прим. 1.

[2] Там же. С. 356.

[3] Там же. С. 343—344.

[4] Там же. С. 345.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

28 ноября 202424416 В разлуке

В разлукеПроект «В разлуке» начинает серию портретов больших городов, которые стали хабами для новой эмиграции. Первый разговор — о русском Тбилиси с историком и продюсером Дмитрием Споровым

22 ноября 202422908 В разлуке

В разлукеТри дневника почти за три военных года. Все три автора несколько раз пересекали за это время границу РФ, погружаясь и снова выныривая в принципиально разных внутренних и внешних пространствах

14 октября 202425879 В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с экономическим журналистом Денисом Касянчуком, человеком, для которого возвращение в Россию из эмиграции больше не обсуждается

20 августа 202431875 В разлуке

В разлукеСоциолог Анна Лемиаль поговорила с поэтом Павлом Арсеньевым о поломках в коммуникации между «уехавшими» и «оставшимися», о кризисе речи и о том, зачем людям нужно слово «релокация»

9 августа 202432440 В разлуке

В разлукеБыть в России? Жить в эмиграции? Журналист Владимир Шведов нашел для себя третий путь

15 июля 202435061 В разлуке

В разлукеКак возник конфликт между «уехавшими» и «оставшимися», на какой основе он стоит и как работают «бурлящие ритуалы» соцсетей. Разговор Дмитрия Безуглова с социологом, приглашенным исследователем Манчестерского университета Алексеем Титковым

6 июля 202435790 В разлуке

В разлукеФилософ, не покидавшая Россию с начала войны, поделилась с редакцией своим дневником за эти годы. На условиях анонимности

18 июня 202441342 В разлуке

В разлукеПроект Кольты «В разлуке» проводит эксперимент и предлагает публично поговорить друг с другом «уехавшим» и «оставшимся». Первый диалог — кинокритика Антона Долина и сценариста, руководителя «Театра.doc» Александра Родионова

7 июня 202441033 В разлуке

В разлукеИван Давыдов пишет письмо другу в эмиграции, с которым ждет встречи, хотя на нее не надеется. Начало нового проекта Кольты «В разлуке»

21 мая 202436785 Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials