В разлуке

В разлукеРазговор c оставшимся

Мария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

28 ноября 202423612

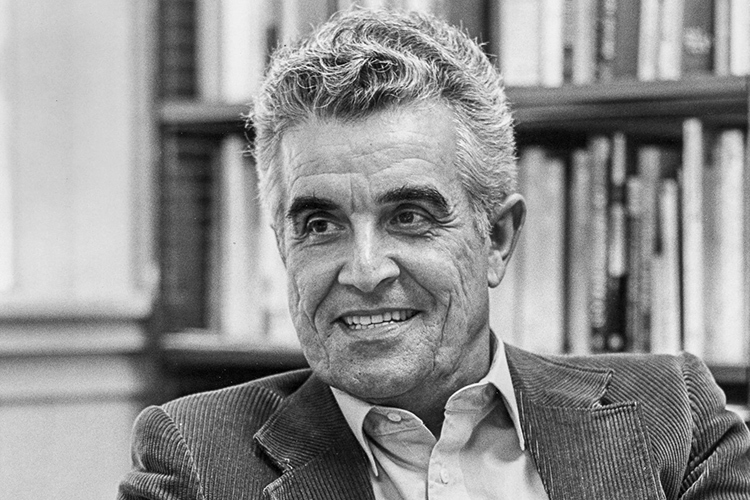

Весной 2018 года в издательстве Michigan State University Press выйдет в свет книга «Рене Жирар. Эволюция Желания»: первая, как это ни странно, биография философа. Она написана его многолетним другом, писательницей и журналисткой Синтией Хэвен. Мы благодарны автору и издателям за возможность ознакомиться с этой важной для нас книгой в рукописи. Сегодня мы публикуем одну из глав в переводе Светланы Панич — в качестве еще одного подарка нашим читателям.

«Прошлое не бывает мертво. А это даже не прошлое».

У. Фолкнер

В марте 1948 года бродвейский спектакль по французской пьесе, которым открылся ее нашумевший показ, произвел небольшую сенсацию. Некоторые сочли драму «антиамериканской», ее запретили цензоры во многих штатах и, что показательнее всего, в Чикаго. Пьеса родилась в Париже, но действие в ней происходило на американском Юге. Главный герой — чернокожий, которого несправедливо обвинили в преступлении и чуть было не линчевали; о теме, исключительно важной для Рене Жирара, на сей раз говорил другой влиятельный мыслитель — Жан-Поль Сартр:

«Негр. На улицах толпы народу. Все собрались — и молодые, и старые. Настоящая демонстрация.

Лиззи. Что это значит?

Негр. Это значит, я буду гонять по городу, покуда меня не схватят. Когда белые, даже незнакомые, сговариваются между собой — значит, негру грозит смерть».

Женщина — нью-йоркская шлюха; мужчина, у которого нет имени, его зовут просто «Негр», просит ее о защите. Оба — парии в южном обществе. Тема социальных различий, по вниманию к которой будут узнаваться работы Жирара, звучит в пьесе очень отчетливо. «Увидеть негра всегда к несчастью. Негр — это сущий дьявол», — говорит сын сенатора, пытающегося обвинить чернокожего в преступлении. Козел отпущения наделен тотемической ролью: он не просто смертный, на которого возлагают вину, но сверхъестественный предтеча грядущих бед, сам дьявол — и, следовательно, причина событий, происходящих в пьесе.

Можно сказать, что Сартр кусал кормящую руку. С января по май 1945 года он путешествовал по Америке как гость Госдепартамента и писал статьи для двух газет — подпольной Combat, редактором которой был Камю, и главного парижского «ежедневника» Le Figaro. Самым мощным его потрясением стал оголтелый расизм, который он наблюдал в южных штатах, например, когда двоих чернокожих солдат отказались обслужить в вагоне-ресторане. Месяц спустя после возвращения Сартр опубликовал в Lе Figaro статью «Что я узнал об отношении к чернокожим». Он продумывал эту тему с тех пор, как прочитал романы Фолкнера. Читательский опыт вкупе со впечатлениями от американской поездки определил сюжет пьесы «Почтительная потаскушка».

«Люди идут, идут с фонарями, с собаками. Что это — факельное шествие?» — спрашивает в конце пьесы Лиззи. Жирар внимательно изучал работы Сартра, и совершенно очевидно, что они с почтенным писателем-экзистенциалистом, размышляя над одной и той же темой, шли параллельными путями. Для обоих отправной точкой был нобелевский лауреат Фолкнер, но пришли они к диаметрально противоположным ответам.

* * *

«Линчевание узнается по запаху», — сказал как-то Жирар, походя упомянув в разговоре роман Фолкнера. Эту непривычно жесткую фразу он произнес с несвойственным ему отвращением. Что имелось в виду, не уточнил, но друзья рассказали, что 1952—1953 годы, которые он провел на сегрегированном американском Юге, были для него сущей мукой. Кое-кто полагает, что именно там родилась его идея «козла отпущения», но это явная натяжка, к тому же недооценивающая его гениальную интуицию, которая сплетается со множеством наблюдений и научных находок в мощную теорию, описывающую положение человека и дающую ключ к нашему прошлому, настоящему и будущему. Эти идеи Жирар окончательно сформулировал уже после того, как книга «Обман, желание, роман» заявила о себе в литературном мире. «Я прожил год в Северной Каролине. — вспоминал он позднее. — Это было не худший штат на Юге, но полностью сегрегированный и довольно консервативный». Говорил об этом Жирар без сожаления: его завораживало буйство зелени, однако можно предположить, что роскошная краса этих мест только усиливала когнитивный диссонанс.

Жирар — не «певец природы», поэтому его описания Юга довольно резки. Он честно признавался, что новое место — «окруженная соснами глиноземная местность в центре огромного табачного региона, утыканного просторными сараями, в которых складывали на просушку огромные светлые листья» — доставило ему больше удовольствия, чем Индиана, но удовольствие, по его словам, оказалось сугубо чувственным:

«У меня остались очень яркие воспоминания о первом пребывании на юге Соединенных Штатов: ошеломляющее буйство цветов по весне, райские картинки пригородов, разбросанные пестрыми букетами и окруженные вековой листвой крошечные дома, похожие на новые игрушки, роскошные сады за домами; огромный эркер в гостиной, откуда открывался вид на синевато-зеленое мелколесье… Казалось, что меня, словно в научно-фантастическом рассказе, выбросили в капсуле в сияющий мир, где есть все знакомые нам соблазны, но они гораздо сильнее и лучше упорядочены».

О расовых отношениях он говорит, скорее, иносказательно и обтекаемо:

«Но как только наступало лето, на вас проклятием обрушивалась невыносимая жара. Мучились от нее не только физически; для меня эти страдания были неотделимы от того расового недуга, который всегда терзал эту землю и не стал слабее с тех пор, как о нем рассказали великие писатели Юга, прежде всего, Фолкнер. Я не разделяю склонность некоторых критиков сводить все к чисто литературным конструкциям: достоинство литературы в том, что она улавливает смыслы, которые уже разлиты в мире и не дают покоя именно потому, что большинство людей отказываются над ними думать. Помню, какой скандал разразился в Конгрессе, так и не сумевшем ратифицировать по умолчанию обязывающий на федеральном уровне закон, какой гарантировал бы полную справедливость во всем, что касалось судов Линча».

Если бы Жирар приехал в Северную Каролину поездом, он увидел бы на станции раздельные залы ожидания и уборные для «белых» и «цветных». Он услышал бы мягкий, протяжный говор, непривычную мелодику афроамериканской речи, густо сдобренной присловьями и сленгом. Скорее всего, в местности, где смешение рас не только запрещалось (как, впрочем, почти во всей стране), но и страшило, он с горечью, а не со смехом вспоминал бы торговца автомобилями из Индианы, который предупреждал его о «мулатах и метисах». Жирар не только узнал бы о законах Джима Кроу, но был бы вынужден с ними считаться. Сегрегационные законы действовали повсеместно, и только некоторые общественные места оставались исключением из общего правила.

Как быстро смывается память... Рассказанная и несвидетельствуемая история линчевания подробно документирована, но почти неизвестна большинству тех, кто родился после эпохи борьбы за гражданские права, разве что в общих чертах. Кто теперь помнит? Насилие, опора общественного устройства в этих местах, время от времени прорывалось вовне, и за учтивой и благополучной наружностью, которую наблюдал Жирар, открывалась утаенная истина, например, о том, как в 1930 году, за семнадцать лет до приезда Жирара, в Марионе (Индиана), всего в шестидесяти милях от Блумингтона, линчевали двух негров. Иностранцам предстояло привыкнуть к кровоточащим, незаживающим ранам американской истории, скрытым в неслучившихся разговорах, и умолчаниям, которым нет конца.

В Дареме «черных» можно было встретить везде, но в академической жизни Университета Дюка места им не находилось. В 1953 году их не было ни среди студентов, ни среди профессуры, попечителей, университетской администрации, только «обслуга» — уборщицы, швейцары, повара. На университетском стадионе существовали отдельные уборные и сектора для «цветных».

Когда вы приходили пообедать в профессорский клуб, вас окружала исключительно белая публика, а «черные» мыли за вами посуду, жарили для вас картофель, тушили фасоль и провожали вас к заказанному столу.

В Дюке стены расовой сегрегации пали позднее, чем в других американских университетах «первого ряда». Впервые они пошатнулись еще в 1948 году, когда Америка была по-прежнему заражена губительным «белым шовинизмом», а политики либо потакали ему, либо предпочитали молчать. В тот год студенты богословского факультета обратились к администрации университета с петицией об упразднении расовой сегрегации, но понадобилось более десяти лет, прежде чем первых чернокожих студентов приняли в магистратуру, и пятнадцать — прежде чем «цветных» стали допускать к бакалаврским программам.

Почему Жирар упоминает об этом только в нескольких неопубликованных абзацах? В отличие от него, Симона Вейль, проведя всего четыре месяца в родительской квартире в верхнем Вестсайде, где деловой Нью-Йорк вливается в «черные» гарлемские кварталы, писала своему другу Луи Берше: «Я исследую Гарлем. Каждое воскресенье хожу в тамошнюю баптистскую церковь, где, кроме меня, нет ни одного белого». У баптистов ее восхищало все — «песни возрождения», спиричуэлс, проповедь Евангелия; кроме того, она каждый день ходила на мессу в гарлемскую церковь Тела Христова. «Останься она в Америке, стала бы негритянкой», — писал Берше, возможно, не осознавая, что расовая принадлежность — это не «клуб сочувствующих», billet d’entré в который служит симпатия. Что же до Жирара, о расовой дискриминации в Америке он умалчивает совершенно так же, как окутывает молчанием жизнь в оккупированном Париже.

Впрочем, однажды Жирар признался: «Этот опыт был для меня исключительно важен. Но здесь — совсем другая история». Она так и осталась нерассказанной, разве что намеками, в книгах, начиная с «Насилия и священного», в том же ряду — «Вещи, сокрытые от создания мира», «Козел отпущения», «Я вижу Сатану, падающего, как молния» и другие. Почему Жирар молчал? Возможный ответ подсказывает один из его друзей.

* * *

Как-то Жирар сказал мне, что Жан-Мишель Угурлян был его «ближайшим другом», и хотя, как мне кажется, это звание носили многие, психиатр, несомненно, играл в его жизни исключительно важную роль не только как соавтор одной из главных жираровских работ, но и как человек, который распространил его идеи в область естественных наук.

Мы встретились с Угурляном поздней осенью у него дома в 16-м округе. Беседа то и дело прерывалась визитами в кабинет, располагавшийся этажом ниже, и потоком звонков из клиники и от пациентов. Мой собеседник, нейропсихиатр и психолог, в прошлом заведовал отделением психиатрии в парижском Американском госпитале, а также занимал разные престижные должности, в том числе в Сорбонне, в Университете Джона Хопкинса и в других уважаемых местах.

Его квартира оказалась вполне подходящим местом, чтобы ждать, пока он примет посетителей и ответит на звонки. Она была обставлена с подчеркнутой роскошью — обитая красным бархатом мягкая мебель, стулья, обтянутые желтым атласом, по которому вышит изысканный цветочный узор, старинный письменный стол из дорогого дерева, малахитовые столики, персидские ковры, две кушетки на манер фрейдовых, серебро, хрусталь, безделушки. Вдоль стен — застекленные книжные шкафы с томами в кожаных переплетах, среди них — полные собрания сочинений Бальзака, Стендаля, Вольтера, Жерара де Нерваля, воспоминания Сен-Симона и многое другое. Великолепие множили зеркала в золоченых рамах.

Сама квартира, непрерывные визиты и звонки говорили о том, что здесь живет редкостный экстраверт. Улыбчивый, с восточными миндалевидными глазами, смуглый, крепко сложенный, энергичный, он прекрасно осознавал психологические возможности и преимущества жизни после семидесяти. «Всем, что я знаю, я обязан Рене и не намерен это отрицать, — произнес он очень характерную для него размашистую, великодушную фразу и чуть погодя добавил: — Моя активная жизнь, по сути, подходит к концу, так что теперь я могу сказать все, что хочу». Это было достойное вступление к тому, что последовало далее.

Угурлян рассказал, что в жизни Жирара было два осевых момента. Второй хорошо известен, и речь о нем пойдет далее, а вот первый меня ошарашил. По словам моего собеседника, Жирар, живя на американском Юге, своими глазами видел суд Линча. По словам Угурляна, он говорил об этом прямо: «Когда я рассуждаю о козлах отпущения, знаю, как выглядит этот кошмар», — причем сказано это было в контексте разговора, в котором зашла речь о линчевании. Случай исключительный и весьма показательный: «Он упомянул об этом только единожды — и больше никогда не заговаривал». К моему удивлению, Угурлян не стал выпытывать у Жирара подробности, поэтому наша беседа довольно скоро зашла в тупик. Позднее, по здравом размышлении, я, кажется, поняла, почему психиатр не расспрашивал своего друга: по своей природе Жирар был настолько скрытен, что большинство людей предпочитали не лезть к нему в душу. Но, может быть, Угурлян что-то недопонял? Однако он говорил очень решительно и недвусмысленно, как человек, который волен «сказать все, что хочет». Кроме того, он еще раз подчеркнул, что этот опыт стал для Жирара одним из двух переломных жизненных событий.

Угурлян никогда открыто не отказывался от этой мысли, но со временем стал высказывать ее менее уверенно, однако в 2012 году я предвидеть это не могла. Его слова заставили меня отправиться в поистине «черную зону». Путешествие началось почти сразу, в тот самый холодный день, когда мы встретились в Париже.

Через некоторое время я намеком спросила об этом опыте Бенуа Шантре, еще одного друга Жирара, когда мы шли в кафе из издательства Flammarion, где он работал. Шантре скривился, словно съел лимон. «Нет, это невозможно», — отрезал он, и я поспешила сменить тему, чтобы загладить свою явную оплошность. Конечно, Шантре не верил этой истории, но я не раз видела, как любящие Жирара друзья вставали вокруг него заградительной стеной, так что никто не смел совать нос в его частную жизнь; к этому правилу с пиететом относились даже те, кто его близко не знал.

Позднее я попыталась заговорить о том же с добрым знакомым Жирара, профессором Сандором Худхартом из Университета Пердью. В ответ он расхохотался: «На суде Линча “зрителей” не бывает. Тот, кто там оказался, — участник». По большому счету это правда. Линчеватели не зазывают сторонних наблюдателей. О расправах мы знаем по рассказам самих линчующих, они или оправдывают, выгораживают себя — или отказываются говорить. Как пишет в поздних работах Жирар, наблюдатели самим своим присутствием разрушают требуемое единодушие участников. А с другой стороны, я вспоминаю фотографии tondue [1], лица тех, кто стоит на балконах, глядит из окон, иными словами, не вовлечен в это безумие. Спору нет, иногда люди оказываются в недолжное время в недолжном месте. Они — «наблюдатели» и участники одновременно.

Суды Линча далеко не всегда происходили стихийно. В США они часто начинались по предварительной договоренности и притягивали зевак, хотя представить среди них Жирара все-таки трудно. Это всегда ритуализированное событие с предопределенным исходом, иногда оно планировалось заранее, о нем сообщали газеты, посмотреть на это зрелище приходили целыми семьями, как на казнь гильотиной во времена Французской революции. Мужчины надевали лучшие воскресные костюмы, резвились дети, а взрослые весело улюлюкали, когда на их глазах совершалось зверство во всех его немыслимых формах — жертв заживо расчленяли, обливали керосином и швыряли в костер, мучили до смерти. Из их тел делали жуткие сувениры, фотографии помещали на открытках. На следующий день о случившемся писали газеты, но словосочетание «не подкрепленный доказательствами», свидетельствующее о том, что случилась расправа, а не юридически обоснованное действие, встречалось в сообщениях крайне редко. В сравнении с историческими свидетельствами «ершистая» пьеса Сартра «Почтительная потаскушка» кажется приглаженной и до абсурда наивной. Эти свидетельства — неописуемо гадкое, мучительное чтение, но все же я их прочла.

Мне по-прежнему не давали покоя слова Угурляна об «осевом моменте». Он утверждал, что это случилось на американском Юге. Я стала искать в интернете рассказы о судах Линча, которые происходили в тот год, когда Жирар жил в Северной Каролине, или, возможно, позже. Из этих историй я узнала, что еще не так давно чернокожий, говоря с белым человеком, должен был снимать шляпу, а попытка посмотреть белому в глаза считалась «крайней наглостью». При появлении белых следовало сделать шаг назад и склонить голову. К белым американцам было принято обращаться «мистер», «сэр», «мэм», черных окликали по имени, «эй, парень» или каким-нибудь грязным прозвищем. Любое размывание расовых и классовых границ, будь то покупка чернокожим нового автомобиля, что считалось «неподобающим действием», или «дерзкое» приветствие, могло привести к самым непредсказуемым последствиям. Однако по мере того, как общество осваивало трудное для него равенство, провозглашенное Манифестом об освобождении, насилие стало утихать, так что в 1952—1953 годах Жирар, находясь на Юге, вряд ли мог стать очевидцем чего-то подобного.

Линчевание и другие формы расового насилия снова напомнили о себе в 1954 году, после суда по делу Оливера Брауна против Совета по образованию, который упразднил принцип «разделены, но равны» применительно к школам. Год спустя четырнадцатилетний чикагский подросток Эмметт Тилл был зверски замучен в штате Миссисипи за то, что присвистнул, когда обращался к белой женщине. Это происшествие ошеломило Америку, привлекло внимание зарубежной прессы. Распухшее, изувеченное тело мальчика нашли через несколько дней в реке Таллахатчи. Ужас и стыд, которые вызвали сделанные на похоронах фотографии обезображенного трупа, — убитая горем мать потребовала, чтобы сына хоронили в открытом гробу, — не дают нам покоя и по сей день, по прошествии шестидесяти лет, хотя прямыми свидетелями убийства мы не были. Судебное заседание, в котором не участвовали ни женщины, ни афроамериканцы, длилось час и завершилось оправдательным приговором.

В 1956 году в интервью журналу Look убийцы признались в преступлении. До конца жизни они оставались на свободе и в содеянном не раскаивались.

* * *

Была еще одна причина пересмотреть утверждение Угурляна, что, впрочем, он сделал сам в 2017 году. Жирар открыто отрицал, что отчетливое представление о механизме преследований жертвы зародилось у него в южных штатах. В беседе с Марией-Стеллой Барбери, опубликованной в Celui qui par le scandale, он говорит:

«Американский критик Фредрик Джеймисон полагает, что моя теория массового убийства объясняется тем, что я провел год на американском Юге.

Барбери: Вы тоже так считаете?

Жирар: Ни в коем случае. А с другой стороны, я вполне осознаю, что у писателя вроде Фолкнера могут быть поразительные прозрения об интересующем нас предмете. Я не любитель Фолкнера, такой стиль мне кажется тяжеловесным. Однако самые значительные романы — например, “Свет в августе” — пронизаны тем христианским символизмом, который одновременно символизм жертвы, посылаемой на смерть».

Мне так и не удалось найти, что Джеймисон, известный теоретик марксизма и литературный критик, писал о Жираре, поэтому я решила отправить ему письмо с вопросом. Джеймисон ответил одной короткой поспешной строчкой: «Простите, не понимаю, что он имел в виду». Не получается ли, что Жирар упоминает это предположение только для того, чтобы его опровергнуть, — как, впрочем, он поступает и в другом интервью, записанном в том же году, что и разговор с Барбери? Когда в беседе для L'Express Кристиан Макарян задал ему подобный вопрос, тот ответил: «Некоторые мои американские друзья утверждают, что в молодости я лично соприкоснулся с расовым насилием в США и это оказало на меня огромное влияние». Здесь снова появляются анонимные «некоторые» — Жирар в очередной раз вкладывает это утверждение в уста других, чтобы его опровергнуть, и, размышляя над словами Угурляна об «осевом моменте», я старалась помнить об этом приеме.

* * *

Пореформенный американский Юг вполне мог бы служить эталонным примером для размышлений Жирара о ритуале, гонениях на жертву, а также о том, как массовая расправа стирает социальные границы между участниками, а конфликт способен разорвать их на части.

Американские суды Линча вписываются в жираровскую концепцию почти во всем, кроме одного: никто не скрывает этого кошмара. Жирар склонен воспринимать коллективное убийство как страницу из тайной истории цивилизации, архаическое насилие, сокрытое под плотным покровом сложившегося ритуала и туманной исторической памяти. Если эта идея верна, тогда почему истории линчевания у всех на слуху? Вероятнее всего, потому, что они еще живы. В долитературном обществе события мифологизировались или забывались только после того, как уходили одно или два поколения. Возможно, мы нескоро осознаем, насколько отличается от прежних времен наша технологизированная эпоха, отмеченная удручающим историческим беспамятством и добровольным отказом знать.

История линчевания в США задокументирована исследователями, описана в книгах, показана в фильмах, однако большинство людей если и представляют ее, то лишь в упрощенном, карикатурном виде. Когда истлеют книги, рассыплются архивные пленки и кассеты, исчезнут, обессилев, все технологии, возможно, единственным, что останется в коллективной памяти, будет песня Билли Холидей «Странный плод»:

Странные плоды висят на ветвях —

Кровь на их листьях, кровь на корнях.

Теплый ветер играет в черных телах.

Странные плоды висят на тополях.

Размышления над словами Угурляна неожиданно вскрыли мой собственный предрассудок: я полагала, что молчание, каким в течение веков нередко окружали коллективные убийства, было признаком стыда и вины. Жирар мыслит иначе: по его гипотезе, скрытность указывает на то, что участники не чувствуют необходимости объяснять или оправдывать собственные действия. «Уверенность в своей правоте, — полагает он, — позволяет... гонителям ничего не утаивать относительно устроенной ими резни». Подобно горожанам, которые буйно глумились над хрупкой, безответной Элизабет Экфорд, когда она с учебниками в руках шла в школу, где недавно отменили сегрегацию, они не задумываются, какими предстанут перед последующими поколениями на фотографиях, навсегда запечатлевших их застывшие в ярости и омерзении лица.

Эти американцы были охвачены тем же «справедливым негодованием», что и глумливая толпа, которая обступала униженных, налысо бритых женщин в освобожденной Франции: у коллективного возмездия, где бы оно ни происходило, одно и то же лицо. Убежденность в чужой вине сохраняется десятилетиями; когда я попыталась говорить о несправедливости таких действий с двумя французскими исследовательницами, одна из них, недоуменно вскинув брови, воскликнула: «Но они и в самом деле были виноваты!» — а другая холодно констатировала: «Это вопрос моральных и общественных норм».

Конечно, история, о какой мы ведем речь, гораздо сложнее. За последнее столетие таинственная роль отрицания и самооправдания убийств стала мыслиться радикально иначе. Историки потрясены скрупулезностью, с какой велись записи при бесчеловечных режимах, тщательностью, с какой функционеры расписывали собственные действия: взять хотя бы обстоятельные протоколы допросов на Лубянке, подробные списки новоприбывших в нацистские концлагеря и безупречно составленные описи конфискованного у жертв имущества. Механизм коллективных гонений более не действует, сказал бы Жирар. Да, это правда, но идея козла отпущения по-прежнему коренится в человеческом уме и сердце, и соучастники величайших злодеяний искренне не понимают, о каких преступлениях хотят знать журналисты, беспокоящие их в Новом Свете, где бывшие нацистские охранницы, сменив имена, давно ведут мирную жизнь домохозяек.

С другой стороны, благодаря технологиям стало гораздо легче создать массовость. Конечно, мысль о том, что он сливается с толпой, никому в голову не приходит — люди уверены, что бьются за правду, стоят за себя и противостоят «этому сброду», защищают собственные семьи или общество, свободу, свои права, достоинство белых женщин. «Такое поведение всегда подражательно, — говорил Жирар. — Но именно так образуется толпа. Всякий раз, когда к толпе присоединяется еще кто-то, она становится более сплоченной, более сильной и притягательной». Он, бесспорно, прав: линчеватели наслаждались собственными действиями и не видели надобности в том, чтобы оправдывать себя.

Возможно, архаические сюжеты коллективного насилия «сокрыты» от нас исключительно потому, что в те времена не было печатных станков, газет, телефонов, фотографии и «всемирной паутины», власть которых не ослабляют, а напротив, усиливают современные технологии, Tвиттер, Инстаграм, чат и СМС-коммуникация. В наши дни линчевание принимает новейшие технологические обличья. Публичное осрамление, будь то незамысловатый «твит» или походя брошенный комментарий, ведущий к дискредитации, потере работы, банкротству и насилию, вполне можно бы назвать символическим судом Линча, который не так сильно давит на совесть. В одной из наших бесед Угурлян очень точно описал это свойство нашего времени: «Люди с легкостью линчуют друг друга морально, символически, физически».

Значительная часть технологических перемен случилась при жизни Жирара, и сейчас они только ускоряются. Мы живем в эпоху «Акашийской библиотеки», хранящей все зрительные образы, звукозаписи, письмена, и они лавиной обрушиваются на нас в телетрансляциях, пространных и кратких текстах, онлайн-вещании непрерывно, сутками, семь дней в неделю. Удалять что-либо запрещается; таково табу новой культуры. Что может быть тайным, когда все явно? Да и вообще: есть ли чего стыдиться? Стыд для поколения Google — такое же старье, как и пятидюймовая дискета, несмотря на то что мы, на радость мировому сообществу, время от времени ритуально стыдим друг друга в публичном пространстве.

Возможно, Жирар писал о том, как проявляется подобное насилие, когда оно заявляет о себе независимо от взглядов его участников. Но кто знает, может быть, теперь оно найдет для себя новые, более изысканные, личины.

* * *

Примерно в то же время параллельным путем шел мыслитель, с которым Жирар не раз беседовал в парижских кафе; он размышлял над примерно теми же сюжетами массового насилия, но из похожих кирпичей сложил совершенно иное здание. В 1960 году Жан-Поль Сартр опубликовал свой второй по значимости философский труд «Критика диалектического разума», представлявший собой чудовищную смесь экзистенциализма и марксизма.

На возвышенном языке апокалиптики, пространными, тяжелыми, густыми предложениями, в которых, словно в рекламной брошюрке New Age, самые важные слова (например, «Другой» и «Террор») пишутся только с прописной буквы, он воспевает «братство-террор», которое рождается из насилия и само есть насилие, более того, насилие в ореоле славы, «утверждающее себя как то, что связует имманентное». По Сартру, все призвано служить тому, чтобы укреплять единство и власть группы, какие-либо иные ценности в его рассуждениях отсутствуют; кажется, будто насилие в конце концов становится самоцелью. Создается впечатление, будто эта новая логика оправдывает, легитимизирует убийство, в том числе суд Линча; он трактуется как «praxis (здесь и далее курсив автора. — Прим. пер.) массового насилия во благо линчевателей, коль скоро их цель — уничтожение предателя», неважно, «справедливо или нет» его подозревают. Предатель — часть группы, он с ней связан, и «группа воссоздает, заново утверждает себя, уничтожая провинившегося члена, иначе говоря, сбрасывая на него все свое насилие». Виновный, таким образом, приносится в жертву ради группы, а убийство превращается в секулярный ритуал.

Сартр тоже убежден, что линчевание требует единодушия участников: «Совершенно очевидно, что всякий, кто чуждается братства, оказывается под подозрением». Однако, в отличие от Жирара, он не замечает, как глохнет совесть, когда человек полностью подчиняет себя воле группы. Можно сказать, что Сартр сам оказывается на стороне линчевателей и рассматривает насилие как истинное благо: по его мнению, оно не только «террор, направленный против предателя», но и «живые узы любви, связующей причастных».

Убийство, каким оно предстает у Сартра, по сути своей ритуально. Например, обвиняемый «подвергается наказанию во имя собственной клятвы братству и во имя власти Других, которую он признал над собой». Более того, сама кара выступает своего рода «обновлением клятвы, поскольку каждый камень, брошенный в предателя, каждый нанесенный ему удар клятву возобновляет и всякий, участвующий в наказании предателя, заново подтверждает… групповое бытие как предел его личной свободы, как его второе рождение, подтверждает это в кровавой жертве, которая, кроме прочего, открыто свидетельствует о принуждающей власти всех над каждым и угрозе каждого для всех».

Иными словами, Сартр, размышляя над теми же событиями, которые приводили в ужас Жирара, скорее, их поддерживает, чем разоблачает.

* * *

Оставшиеся в Париже дни я провела в раздумьях над словами Угурляна. Заверения Жирара, что его идеи родились, главным образом, из чтения и размышлений, меня не убеждали. Окажись это правдой, на них не отозвалось бы так много людей, тех, кто никогда не видел судов Линча, но по собственному повседневному опыту знал, каково быть козлом отпущения, парией, и, возможно, сталкивался с насилием в собственных сообществах. Нечто подобное, хотя сам он утверждал обратное, я подозревала и у Жирара, идя на поводу его впечатлений и рассказов о разных формах расовой несправедливости, с какими ему довелось столкнуться в Америке.

Тем не менее противопоставлять размышления как главный источник жираровской теории его непосредственным переживаниям и более общему опыту было бы неверно. Даже исключительная чувствительность к насилию не объясняет, как развивалась его мысль. Он старательно исследовал, что говорят о человеческих нравах величайшие произведения словесности, и нашел в них повторяющиеся из текста в текст убедительные свидетельства о страшных последствиях миметического поведения. Это, в свою очередь, помогло Жирару обнаружить подспудную динамику группового насилия. И все же, утверждая это, я никоим образом не пытаюсь умалить роль его жизненного опыта.

Жирар заявил о себе книгой «Обман, желание и роман». В ней не шла речь ни о преследованиях, ни о жертве, но эти понятия уже запечатлелись в его уме. Годы спустя в одном из интервью он рассказывал: «В “Насилии и священном” я пробовал приблизительно проследить собственный интеллектуальный путь, который через много лет после того, как я открыл механику гонений, привел меня к иудеохристианской традиции. Однако довольно долго я испытывал к иудеохристианским текстам ту откровенную враждебность, какая предписывается современной ортодоксией».

Злопыхатель мог бы углядеть здесь некоторое лукавство, поскольку вышедшая в 1961 году книга «Обман, желание и роман» явно отмечена христианским влиянием и свидетельствует о том, что задолго до появления «Насилия и священного» никакой «враждебности» к христианству автор не испытывал. При тщательном исследовании жизни Жирара становится ясно, что хронология публикаций не отражает последовательность развития его идей. Иными словами, в интервью он намекает на некие события, побудившие его задуматься о священном, жертве и козлах отпущения задолго до того, как он об этом заговорил, задолго до обращения, возможно, прежде, чем он сам осознал силу этих мыслей. (Тут можно вспомнить его ранний текст об изгнании Свана из салона мадам Вердюрен в прустовском романе «По направлению к Свану», где салонный этикет сопоставляется с инквизицией и охотой на ведьм.)

Когда в 2007 году Жирара спросили, можно ли стихийные суды Линча рассматривать как примеры архаических жертвоприношений, он пространно, ссылаясь на Фолкнера, ответил: «Да, это верно. Правду о происходящем лучше всего искать у Фолкнера, у романиста. Многие считают южные штаты оплотом христианства. Я бы сказал, что Юг — это наименее христианская часть Америки, если говорить о духе, и наиболее христианская, если понимать под этим приверженность ритуалу… Есть много способов отречься от христианства. На Юге это особенно хорошо понимаешь, поскольку там вернулись к самым архаичным формам религиозности. Несомненно, линчевание следует рассматривать как архаический религиозный акт». Примерно так же чувствовала и о том же писала Фланнери О'Коннор: «Думаю, не ошибусь, если скажу, что Юг — самая христолюбивая часть Америки и самая богомерзкая ее часть». Она родилась и выросла в Джорджии, с детства впитывала ее обычай, тогда как французу Жирару время, проведенное на Юге, должно было казаться примерно такой же экзотикой, как жизнь среди анимистов из племени амунгме в Индонезии.

«Искусство романа — это антропология». Всемирно известный чешский писатель Милан Кундера, почитатель работ Жирара, был с этой мыслью согласен. Жирар в радиобеседе с Кундерой вводит в рассуждение о том, как распознается линчевание, еще одного свидетеля — художественный текст, прежде всего, роман. Через тысячу лет, говорит он, историки, если они будут мыслить как их нынешние коллеги, сочтут достоверными источниками архивные документы, а не литературные тексты. «Если романы Фолкнера к тому времени уцелеют, тому, что правда в них, а не в исторических материалах, никто не поверит. Но это, разумеется, будет ошибкой. Исследователи эпохи не узнают о ней самого главного: какой была повседневная социальная, психологическая атмосфера, которая в то время определяла жизнь страны. Таким образом, мы вполне убедительно можем доказать, что роман — это правда, а все остальное — вымысел».

Жирар вчитывается в художественный текст, чтобы найти истину, — занятие, к которому социологи относятся весьма скептически. Его привлекают произведения, в которых постепенно открывается прикровенное, и в этом он сродни фотографу из фильма Антониони «Фотоувеличение», на чьих проявленных снимках проступала история убийства. Но здесь, как всегда в таких случаях, уместно спросить: что нам это дает? Узнаем ли мы то, чего не знали прежде? Взять, к примеру, получивший в 1937 году Пулитцеровскую премию, любимый не одним поколением роман Маргарет Митчелл «Унесенные ветром», ставший помимо ее воли благодарным приношением Западу, каким он мог бы стать в альтернативной вселенной. В историях из XIX века, основанных на воспоминаниях старейших членов общины в Джорджии, создается мир, в котором «темнокожие» — преданные, послушные второсортные члены добрых белых семей, а рабы на плантациях, увы, всегда были, есть и будут. Белые женщины чисты, черным женщинам никто не угрожает, рабов не мучают и не бьют, а послевоенный Ку-клукс-клан стоит на страже справедливости. Если и впрямь, как предсказывал Жирар в разговоре с Кундерой, исследователи через тысячу или пару тысяч лет захотят что-нибудь узнать об американской истории, интересно, удастся ли им сопрячь истории Митчелл с романами Фолкнера?

За несколько часов нашей беседы с Угурляном он не раз упоминал о своем космополитическом происхождении. «Я не могу быть фанатиком или расистом. У меня слишком сложная наследственность — Кавказ, Южная Америка». Редкая даже для Парижа, где в избытке встречаются самые пестрые биографические узоры. Он родился в Бейруте и в возрасте десяти лет попал во Францию. Его мать была родом из Боготы, отец — беженец. В результате всех смешений и перемещений Угурлян говорит на шести языках, в том числе на испанском, английском, французском, армянском, а также по-арабски.

Упоминание об армянском подсказало вопрос: «Насколько я понимаю, Угурлян — армянская фамилия? Связаны ли странствия вашей семьи с геноцидом армян?» Его лицо на миг потемнело, голос дрогнул, тембр изменился. Это был неожиданный поворот в разговоре, словно в изящно обставленной комнате под малахитовыми столиками и персидскими коврами вдруг разверзлась незримая пропасть.

Дед моего собеседника и почти вся их семья были замучены турками; над дедом, как мне потом рассказал общий знакомый, издевались особенно жестоко. Стараниями французского Красного Креста бабушка получила статус беженки. Отец вырос в Ливане, который был тогда французской территорией. По его словам, это была чума насилия, подобная той, какую несли евреям нацисты.

Чуть позже в разговоре о том, как Жирар пришел к вере, Угурлян ответил на вопрос, от которого раньше ушел. «Я католик, — сказал он, но объяснил это довольно неожиданно: — Семнадцать членов моей семьи убили за то, что они были христианами. Я не могу их предать».

Может ли несвидетельствуемое само по себе стать свидетельством? Жизнь Угурляна это подтверждает: эти люди, их судьба не упоминаются ни в его байках, ни в статьях, ни в книгах. Почему? «Никто из нас не пишет о самом важном, — ответил он. — Человечество не слишком человечно».

Когда он в очередной раз вышел из комнаты, чтобы ответить на звонок, я стала листать одну из новых книг, лежавших на столе, и наткнулась вот на что: «Смерть жертвы порождает молчание, невероятно глубокое именно потому, что оно наступает, когда стихнут крики толпы и стоны умирающего. Думаю, в этом молчании — исток памяти». Это была очень важная фраза, и я ее запомнила, а вернувшись в Америку, купила книгу.

Стоит чуть расцарапать поверхность жизни — и она кровоточит. Насилие везде — в автобусе, на работе, в семье, но мы его не замечаем. Задайте несколько самых простых вопросов — и тут же потекут истории. В Аргентине все, с кем я встречалась, упоминали о родственнике, который был замучен или «пропал без вести». Каждый шестой житель Польши был убит во Вторую мировую войну; каждый метр в восстановленной Варшаве помнит о насилии и смерти. В этом смысле Жирар — не исключение; он — тоже свидетель насилия, неважно где — в оккупированной Франции или на американском Юге, живущем по законам Джима Кроу; видел ли он кровопролитие своими глазами, читал ли о нем в газете или услышал от других — опять-таки неважно. Впрочем, мы тоже — постоянные свидетели. Возможно, слова, какими озадачил меня Угурлян, скорее, говорят о его личной истории, а не о переживаниях Жирара. То, что немыслимо для большинства из нас, в его семье не просто «мыслилось»: с ними это случилось. Как и со многими людьми, многими общностями на протяжении столетий.

После встречи я дважды писала Угурляну и тем давала ему возможность, если он захочет, прояснить или опровергнуть сказанное. Ответа я не получила, впрочем, и не ждала.

В конце концов я осмелилась ему позвонить. В те годы он вышел на пенсию и был послом Мальтийского ордена в Армении. Жирара к тому времени уже не стало, и с его смертью изменился пейзаж, который он оставил для живых. Угурлян подтвердил, что получил мои письма, но не знал, что на них ответить: «Я не уверен на сто процентов. Это было сорок семь лет назад». Рассказывал ли Жирар, что он был очевидцем суда Линча, или только читал об этом и чувствовал запах убийства, который стоит в воздухе этой чуждой, парализованной расизмом страны («Линчевание, — он говорил, — узнаешь по запаху»)? Точного ответа Угурлян не знал и не мог извлечь его из памяти. «Не хочу, — сказал он, — чтобы показалось, будто я спекулирую памятью о Жираре после его смерти».

Мы перекраиваем память под слушателей и под время. Жирар бы доказал, что это справедливо и по отношению к судам Линча. В конце концов, линчеватели тоже рассказывают собственную историю, в которой оправдывают себя и даже собой гордятся. Так происходит и со всеми нами во всех обстоятельствах, окружающих смутное памятование. Время смягчает, искажает, иногда преувеличивает, но что считать «настоящей» памятью — неопределенность или четкое суждение, которое мой собеседник отстаивал несколькими годами ранее?

За это время я не раз спрашивала себя: может быть, именно история собственной семьи побудила Угурляна услышать в реплике Жирара то, что в ней отсутствовало? Не было ли в его истолковании подсознательного стремления почтить собственную память? Если это действительно так, позвольте мне каждым словом, написанным на этих страницах, тоже отдать дань их памяти, даже если о ней не осталось свидетельств.

В конце концов почти случайно, читая интервью с Жираром в Der Spiegel, я поняла, какой эпизод из его жизни мог подразумевать Угурлян. На вопрос, доводилось ли ему быть жертвой насилия, Жирар ответил: «Угрозу насилия я испытал один раз в жизни. Это случилось в Алабаме в те годы, когда там по-прежнему существовала сегрегация. Мы сфотографировали, как черные и белые стоят рядом у барной стойки, и тут же на нас накинулись окружающие». По-немецки эта фраза звучала довольно сильно, но, думаю, Жирар имел в виду, что они разозлились — и не более того. Насколько я знаю, нигде больше он об этом происшествии не рассказывал и никто иной о нем не упоминал. В эпоху законов Джима Кроу любая смешанная компания считалась запрещенной и вполне могла перепугать окружающих.

Жирар довольно быстро осознал ошибку, допущенную в Индиане; он защитил докторскую и стал писать о литературе и историографии. Однако из-за медлительности академических издательств его статьи «L'historie dans l'oeuvre de Saint-John Perse» в Romantic Review (1953), «Franz Kafka et ses сritiques» в Symposium (1953), «Valéry et Styendhal» в Publications of the Modern Language Association of America (1954) появились уже после того, как он покинул штат.

Вскоре после отъезда на помощь к нему, как и ко многими другим, пришел его приятель, авиньонец Анри Пейре. После того как Жирар проработал год преподавателем в Дюке, Пейре помог ему получить должность доцента в Университете Брин-Мор в Пенсильвании. Жирар занимал этот пост несколько лет, пока в 1957 году не получил предложение от Университета Джона Хопкинса, и с этого времени начался один из самых плодотворных периодов в его жизни. Для тех, кто позабыл или слишком юн, чтобы помнить, какими были тогда расовые отношения, приведем письмо, которое год спустя после отъезда Жирара из Брин-Мора Пейре отправил своему коллеге Уитни Грисвольду:

«Дорогой Уит,

помощником преподавателя на кафедру французского мы приняли негра. Зовут его Альвис Таннин, он жил во Франции, очень старательно изучал французский, здесь поступил на юридический, перевелся на магистерскую программу по французскому, получил степень магистра и сейчас начал докторат.

Он очень славный человек, хорошо воспитанный, тактичный, живой… Однако я готов объяснить тебе это назначение, если оно кажется сомнительным. Кроме того, я хотел бы удостовериться, что ни тебя, ни миссис Грисвольд, ни кого-либо гостей не смутит, если мы с Таннином и его женой прибудем на чай, который вы устраиваете для новых сотрудников факультета 24 октября. Если ты предвидишь, что это может вызвать замешательство, просто напиши мне, конечно, я пойму и найду ловкий способ обойти нашего цветного коллегу».

[1] Tondue (франц.) — буквально «бритые». Так в послевоенной Франции назывались расправы над женщинами, которых уличали в сожительстве с оккупантами. Им брили головы и под вопли толпы гнали по городу (прим. пер.).

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

28 ноября 202423612 В разлуке

В разлукеПроект «В разлуке» начинает серию портретов больших городов, которые стали хабами для новой эмиграции. Первый разговор — о русском Тбилиси с историком и продюсером Дмитрием Споровым

22 ноября 202422142 В разлуке

В разлукеТри дневника почти за три военных года. Все три автора несколько раз пересекали за это время границу РФ, погружаясь и снова выныривая в принципиально разных внутренних и внешних пространствах

14 октября 202425128 В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с экономическим журналистом Денисом Касянчуком, человеком, для которого возвращение в Россию из эмиграции больше не обсуждается

20 августа 202431148 В разлуке

В разлукеСоциолог Анна Лемиаль поговорила с поэтом Павлом Арсеньевым о поломках в коммуникации между «уехавшими» и «оставшимися», о кризисе речи и о том, зачем людям нужно слово «релокация»

9 августа 202431729 В разлуке

В разлукеБыть в России? Жить в эмиграции? Журналист Владимир Шведов нашел для себя третий путь

15 июля 202434365 В разлуке

В разлукеКак возник конфликт между «уехавшими» и «оставшимися», на какой основе он стоит и как работают «бурлящие ритуалы» соцсетей. Разговор Дмитрия Безуглова с социологом, приглашенным исследователем Манчестерского университета Алексеем Титковым

6 июля 202435064 В разлуке

В разлукеФилософ, не покидавшая Россию с начала войны, поделилась с редакцией своим дневником за эти годы. На условиях анонимности

18 июня 202440615 В разлуке

В разлукеПроект Кольты «В разлуке» проводит эксперимент и предлагает публично поговорить друг с другом «уехавшим» и «оставшимся». Первый диалог — кинокритика Антона Долина и сценариста, руководителя «Театра.doc» Александра Родионова

7 июня 202440323 В разлуке

В разлукеИван Давыдов пишет письмо другу в эмиграции, с которым ждет встречи, хотя на нее не надеется. Начало нового проекта Кольты «В разлуке»

21 мая 202436337 Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials