В разлуке

В разлукеРазговор c оставшимся

Мария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

28 ноября 202473120(К биографии Леонида Аронзона)

Леонид Аронзон (1969, Гурзуф)© Б. Понизовский

Леонид Аронзон (1969, Гурзуф)© Б. ПонизовскийВ 2014 году поэту Леониду Львовичу Аронзону исполнилось бы 75 лет. Едва перевалив через 30-летний рубеж, поэт погиб 14 октября 1970 года от последствий огнестрельного ранения в горах под Ташкентом. Самоубийство? Несчастный случай? Неосторожность? Вне зависимости от ответа (который с полной определенностью уже вряд ли может быть получен) смерть Аронзона стала одним из важнейших событий в самосознании ленинградской неофициальной культуры, а сам поэт — центральной ее мифологемой. Путь Аронзона — «путь редукции, путь усечения <...>, факт перехода от эстетического созерцания мира к уже религиозному восприятию всего, что нам дает мир» — оказался определяющим для многих поэтов, посвятивших Аронзону свои поэтические строки и размышления о его творчестве (см. эссе Д. Авалиани, О. Юрьева, лекции О. Седаковой и Е. Шварц).

В 1970—1980-е годы память о поэте сохранялась в узком кругу друзей, а творчество распространялось через сам- и тамиздат. Уже в новом столетии выходят двухтомное собрание его произведений, сборник научных трудов о его творчестве, переводов и публикаций, факсимильная реконструкция последнего замысла «Избранного» Л. Аронзона. Прояснены основные даты жизни поэта, а многие события выведены из мифологического поля в пространство фактографического описания. Из персонажа «подпольной канонизации» Аронзон становится признанным классиком новейшей русской словесности, в одной из наиболее радикальных версий, сформулированной В. Кривулиным в середине 1970-х, — соперником и альтернативой Иосифу Бродскому.

Суггестивная сила поэзии Аронзона такова, что сам автор — вольно или невольно — оказывается сокрытым за созданным им образом лирического Я. Каков же был в действительности этот человек, задающий вопрос: «Вот жизнь дана, что делать с ней?» — и в том же стихотворении ставящий парадоксальный знак равенства между жизнью и смертью: «Увы, живу. Мертвецки мертв. Слова заполнились молчаньем»? Кто говорит в этих строках — сам автор или его лирический герой? И не случилось ли так, что в своеобразной дуэли автора и его лирического двойника победу одержал второй?

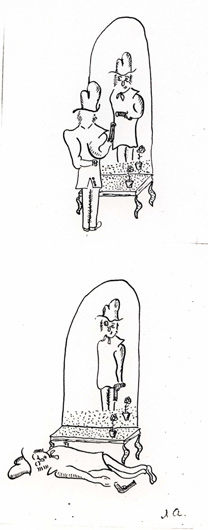

Рис. Леонида Аронзона

Рис. Леонида АронзонаВозможность приблизиться к ответу на этот вопрос нам могут дать свидетельства родных и друзей поэта — людей, бывших частью гостеприимного дома Леонида Аронзона и его жены Риты Моисеевны Пуришинской (1935—1983). Как любые воспоминания, они не могут быть полностью объективны и сами являются частью аронзоновского мифа, однако позволяют нам взглянуть на личность поэта глазами его ближайшего окружения, предельно сократить дистанцию, сохраняя в то же время возможность критического анализа и сопоставления различных версий.

COLTA.RU предлагает интервью с составительницей первого типографского сборника «Избранного» Л. Аронзона, вышедшего в 1985 году в Иерусалиме, Ирэной Абрамовной Орловой, а также со старшим братом поэта Виталием Львовичем Аронзоном, инициировавшим издание двухтомного собрания произведений Л. Аронзона. В приложении приводится подборка неизданных стихотворений поэта.

Илья Кукуй

Интервью Ильи Кукуя с Ирэной Орловой

— Ирэна, расскажите, пожалуйста, как вы попали в дом Аронзона.

— Попала школьницей — маленькой, противной и очень любопытной. Моя двоюродная сестра Наташа Рубинштейн [1], которая была старше меня на четыре года, уже поступила в Герценовский институт и на втором курсе подружилась с Леней и Ритой [2]. Услышала я про Леню впервые от Наташи, которая мне рассказывала все на свете и, в частности, прочитала письмо от Риты, бывшей в это время в колхозе. И в нем я помню фразу: «Если бы у нас с Ленькой не зашло все так далеко, то я бы с ним рассталась». На мое молодое воображение это произвело очень сильное впечатление, потому что я не знала, что такое «далеко», — поэтому это в голове застряло. Потом по Ленинграду пошел слух, что я вроде очень хорошо гадаю, и им стало любопытно: меня позвали к Рите. Они жили тогда еще не на Литейном, а в другом месте [3]. Я все еще в школе училась. Там были Рита и Леня, Ося Бродский, и я гадала всем подряд. Осе сказала: ждет тебя скандальная слава — что его сильно рассердило и сердило до конца жизни. Кроме того, мы с Леней пересекались у наших общих друзей, которыми были Юра Шмерлинг и Володя Швейгольц. В 1959 году я окончила школу и, конечно, к этим старшим тянулась очень сильно, бывала каждый день у кого-нибудь из них, но пока еще не у Риты. Часто бывать в доме Риты я стала уже после смерти Лени...

Ирэна Орлова (Ясногородская), 1972

Ирэна Орлова (Ясногородская), 1972— Простите, я перебью вас: а тогда, в пятидесятые, Аронзон уже воспринимался как поэт или это просто был старший знакомый?

— Я знала, что он пишет, но кто тогда не писал? Все ходили в ЛИТО к Глебу Семенову, все считали, что они пишут лучше всех. Ося Бродский часто читал, Дима Бобышев, Женя Рейн, Толя Найман — вот они в моих глазах тогда были поэтами. Скоро я узнала, что Леня тоже поэт, но особого внимания не обратила на это, потому что был он человек наглый, рыжий, хулиганистый и относиться к нему серьезно было совершенно невозможно. В первый раз я была потрясена его стихами у той же Наташи Рубинштейн, которая жила на жутком шестом этаже на улице Чехова, куда Рите было очень трудно добираться [4]. Леня тогда читал, и понять его было затруднительно, потому что ни одна буква не произносилась правильно, все было картаво, — но обжигал. Я помню, что тогда я впервые услышала «Каждый легок и мал...» [5] и заплакала от первой же строчки. Я даже сейчас не могу без слез это вспоминать. Он много тогда читал — и «Послание в лечебницу» тоже. Я все говорила: «Текст покажи, текст покажи». Я слышала отдельные строчки, которые меня просто пронзили, но я хотела весь текст... Мы с Леней вышли на площадку покурить, у Наташи было нельзя, и Леня сказал: «Погадай!» Я взяла его руку и говорю: «Леня, я не знаю, как тебе это сказать, но твое творчество резко обрывается. Вообще-то все резко обрывается, и очень скоро». Он говорит: «Что, это смерть?» Я говорю: «Я не знаю, смерть ли это, но на руке все очень резко и очень скоро обрывается». Рита записала это где-то в дневнике. И через три месяца Лени не стало. Так что это, очевидно, был 1970 год...

Тогда, у Наташи, я и поняла, что Леня для меня поэт, а Бродский не очень. Саша Межиров мне как-то сказал такую фразу: «Я не поэт, но я пишу стихи». Я говорю: «Саша, какой вы молодец, вот Бродский так никогда бы не сказал». Потому что, на мой взгляд — на мой тогдашний взгляд, — Бродский писал стихи, но поэтом не был. Поэтом был для меня Леня, потом Лена Шварц и Кривулин тоже... Конечно, мы любили Бродского, особенно как он читал, в этом была какая-то магия. Эти завывания, сокращения интервалов между строчками... Как музыкант я считала, что это замечательный талант. Но он пишет стихи, а Леня поэт.

— Мне всегда было интересно, что Бродский нигде и никогда не упоминал Аронзона.

— А чего его упоминать? Конечно, Ося прекрасно знал его стихи, как знал и то, что ему в этот поэтический мир — «Но листьев, листьев шум откуда?» — никогда не войти. При этом я не хочу сказать, что Бродский бяка. Это поразительный талант в сочетании слов, созвучий, но это все слова про эту жизнь, понимаете? У меня о них был постоянный спор с Давидом Яковлевичем Даром, уже в Иерусалиме, до самой его смерти, до последнего дня. Он очень сердился, когда я говорила, что настоящая поэзия — это Аронзон, и кричал: «Да что вы понимаете? Бродский — огромный поэт!» Да, конечно, но...

— Как вы считаете, невозможность печататься угнетала Аронзона? Он ведь пытался пробиться. Или он чувствовал себя комфортно в неофициальном кругу?

— Все это было очень больно, и официальные отказы его ранили. Я возила его стихи Межирову, но Саша, совсем ведь неплохой поэт и человек неплохой, обожавший поэзию, не заикавшийся, только когда читал стихи — а читать мог часов пять-шесть, не повторяясь, — сказал: «Слушай, но он ведь русского языка не знает. Он же делает грамматические ошибки». Я говорю: «Саша, но позвольте, это же поэтический ход». Но Саша совсем не был в восторге от Лениных стихов, не услышал, как и Женя Евтушенко. Это и неудивительно: с одной стороны, «Артиллерия бьет по своим» или «Как ни крутите, ни вертите, существовала Нефертити», а с другой — «На небе молодые небеса...» А вот Давиду Самойлову очень понравилось, но он не мог сделать ни-че-го. Абсолютно. А так Леня читал в Кафе поэтов и вообще старался читать где только можно.

— Ему важен был отклик?

— Исключительно важен. Чтобы он тебя полюбил, надо было сказать: «Леня, ты гений». Человек он был доверчивый, очень эмоциональный и на женщин зажигался, как спичка. Например, стихотворение «Неушто кто-то смеет Вас обнять...» посвящено не Рите (что ее просто бесило), а Римме Городинской, она потом вышла замуж за Лешу Хвостенко. Она была большая красавица, причем иностранного, шикарного типа: зажигалка, весь антураж восхитительный. Но Рита была Лениной абсолютной музой, и он безумно ее любил при всей сложности отношений.

— Кроме Риты ему был очень важен и узкий круг друзей, который постоянно присутствует в стихах, не правда ли?

— Леню обожал Михнов [6], это известно, и безумно любил Боря Понизовский, тоже гениальный человек. Я помню, как он читал на вечере памяти «Два одинаковых сонета», один за другим, и получилось как классическая соната, с репризой [7]. Эта компания Лене была очень близка и дорога. Эти люди его действительно обожали. Жалко, что он так обиделся на Эрля, потому что то, что сделал Эрль для его стихов, переоценить невозможно [8].

Е. Михнов и Б. Понизовский (1978)

Е. Михнов и Б. Понизовский (1978)— А когда вы сблизились с Ритой?

— Узнав о смерти Лени, я ей позвонила. Мы не были никакими друзьями, просто знакомыми, которые всегда останавливались, когда встречались на улице или у кого-то из друзей, и очень долго болтали. Трубку тогда взяла Ларочка Хайкина [9] и сказала: «Рита очень хочет, чтобы ты приехала». Надо сказать, что с Ларочкой я была в друзьях, а Риты немножко остерегалась, потому что такой был культ вокруг нее...

— А в чем этот культ выражался?

— В толпе ее почитателей и обожателей. Рита сказала, Рита посмотрела, Рита считает... И я говорила высокомерно: «Нет, ребята, в эту очередь я не встану, я этого не люблю. Вы там свою Риту обожайте, а для меня она вроде бы и некрасивая какая-то, и даже, как мне кажется, провинциальная». Но я чувствовала себя немного виноватой в этом деле, потому что я сказала Лене, что у него все обрывается, и приехала туда. Рита лежала — она почти всегда лежала — и хотела, чтобы я ей тоже погадала. Я сказала: «Риточка, ты очень скоро выйдешь замуж». Это было сразу после смерти Лени, и все возмутились, потому что вдова лежит горюющая, а тут... А я: «Извини, рука не врет, а я что вижу, то и говорю». И, посидев у Риты несколько вечеров кряду, я вдруг увидела, какая она красивая, ненаглядная просто. С ней всегда был такой феномен. И мы с ней очень сильно подружились, просто alter ego, совершенное слияние душ. Конечно, я бывала в доме каждый день, и, конечно, я перепечатывала тонны Лениных стихов, потому что мы все время распространяли их. И бесконечные ночные разговоры.

— А Рита говорила с вами о том, что случилось тогда под Ташкентом?

— Говорила, конечно. Версий было две: что Леня выстрелил сам в себя и что ружье выстрелило само от небрежного обращения, потому что Леня был очень пьяный. Об этом рассказывал Алик Альтшулер [10]. Риты, как известно, там не было, поэтому она говорила об этом все время, но и она не знала. Факт, что Леня очень просил спасти его.

— Как вы думаете, могла ли на него в плане начала депрессии повлиять история со Швейгольцем [11]? Это, конечно, раньше, середина 1960-х, но все-таки... Аронзон ходил на его процесс.

— Мы все ходили на его процесс, а также на процесс Бродского, и эта история повлияла на всех очень сильно. Швейк (Швейгольц. — И.К.) явно и стремительно сошел с ума, и это было страшно неожиданно. Хотя началось это еще на моей свадьбе в 1961 году. Мы с моим мужем [12], очень молодые люди, сняли какой-то подвал и пригласили наших друзей на свадьбу. Были Швейгольц, Славинский, Галя Подраболова. Когда они шли, какие-то хулиганы пристали к Гале, и Швейк тогда начал им угрожать. Они зашли вместе с ним в этот наш подвал, Швейк схватил с плиты огромный чугунный утюг и ничтоже сумняшеся пробил три черепа. Двое убежали, третий остался лежать. Потом выяснилось, что все они попали в больницу с трепанацией черепа, и вроде как один из них умер. Я помню, как мы все ездили в больницу, потому что если действительно умер, то Швейк ведь пропал. Нас водили к следователю, и мы говорили, что да, была агрессия, это была защита. К счастью, этот человек выжил. Мой папа, адвокат, который очень помог в этой ситуации [13], сказал Швейку: «Володя, кровь тянет за собой кровь, будьте осторожны». И когда случилось то, что случилось, то фраза эта у нас в ушах просто звенела. На нас на всех это произвело ужасное впечатление. Вы думаете, что Ленины депрессии начались с этого?

— Я не знаю, просто спрашиваю. Они ведь дружили, Аронзон потом письма ему в лагерь писал.

— Я тоже не знаю. Но удар это был жуткий.

— А процесс над Швейгольцем и суд над Бродским у вас как-то накладывались один на другой?

— Конечно, это ведь было почти одновременно. Мой отец консультировал Зою Топорову, которая защищала Бродского, как себя вести и что говорить. Все это было близко, и все било по нервам.

— Скажите, а Рита воспринимала гибель Аронзона как трагическую случайность или как логическое событие?

— Она воспринимала это как поэтический акт. «Чтоб застрелиться здесь, не надо ни черта...» Во всяком случае, она так говорила.

И так прошло десять лет, с 1970-го по 1980-й, — ежедневных встреч, разговоров, сидения в больнице после того, как у Риты был инсульт. Я бы сказала, что Рита создала культ Аронзона, но это неправда, это некрасиво. Рита просто показала нам эти стихи и объяснила, почему они такие прекрасные.

— А разве это надо было объяснять? Вы же сами сказали, как вас потрясла первая же строка «Каждый легок и мал...»

— Да, одна строка, другая строка, но я поначалу знала три-четыре стиха. «Хорошо гулять по небу, вслух читая Аронзона...» Это казалось обэриутским, но милым таким, не более. А Рита говорила очень скромно: в русской поэзии есть Пушкин и Аронзон. Стихи Лени выросли очень сильно после его смерти, и именно в его доме. Мы ведь все были очень молодые люди — Леня умер, когда ему был 31 год, а он был старше меня. Все мы были страшными снобами, что мы тогда понимали... А Рита смогла показать нам, что да, Пушкин и Аронзон, как дико это ни звучит.

— Насколько велико было влияние Риты на Аронзона? Я сталкивался с радикальным мнением, что Рита его «сделала».

— Это очень хороший вопрос. Я не могу сказать, что она его сделала, она скорее не давала ему в творчестве расслабиться и халтурить (а иногда хотелось) [14]. С ее совершенно безупречным вкусом она была невероятная советница и критик. Поэтому очень много стихов отмелось и уничтожилось, потому что она говорила: «Это плохо, это пошло, это банально» [15]. Но то, где она говорила «гениально», расцветало и вырастало. Так что ее влияние огромно — и на него, и на нас. И поэтому я водила в ее дом молодежь, среди них композиторов — Леню Десятникова, Олю Петрову, они начали потом писать музыку на его стихи. И туда же я привела мою подругу Лену Шварц, которая до меня не знала Аронзона. Узнав, она очень захотела прийти в дом, и она-то первая и составила его сборник по просьбе Риты. И, в общем-то, именно Рита подвигла меня на эмиграцию, потому что кроме того, что меня выгоняли из страны очень упорно, я столь же упорно сопротивлялась. Но Рита в больнице мне сказала: «Увези меня отсюда, я не хочу быть даже советским покойником».

Рита Пуришинская (середина 1960-х)

Рита Пуришинская (середина 1960-х)— Вас выталкивали в связи с делами отца [16] или саму по себе?

— Из-за отца, после того как Боннэр пришла ко мне домой за бумагами с процесса Ковалева. Папа был в эмиграции. А у меня бумаг этих уже не было, я отдала их в самиздат, Сене Рогинскому. И меня начали выгонять из школы... А я не хотела, но когда Рита сказала эту фразу, я решила больше не сопротивляться. Я тут же позвонила родителям, чтобы они прислали приглашение: мне, Рите, Ларочке, Юрику, Алику, всем — потому что Рита — это свита, это пакет. Если ты любил Риту, ты должен был любить абсолютно все окружение. Но потом Рите стало так плохо, что уехать она не смогла.

В КГБ меня вызывали и раньше. После того как Бродский и Бобышев читали в комнате Юрика Шмерлинга, в большой коммунальной квартире, меня вызвали на допрос, потому что соседка из всех гостей знала только меня. У нее была дочка, играющая на рояле, и как-то несколько раз я этой дочке помогла. На меня вот соседка и стукнула, и допрос был шесть часов. Меня предупредили там, что рассказывать об этом никому нельзя. А я спросила: «Почему, что за тайны?» — «Ну, у вас отец адвокат, муж математик, вы им можете очень навредить». А я говорю: «Навредить им можете только вы». В основном их интересовал Бродский. Вопросы были какие-то идиотские: «Почему Бродский при встрече целует вам руку?» Или: «Вам нравятся стихи Бродского?» — «Да, мне очень нравятся стихи Бродского». — «А что вам в них нравится?» — «Ну, талантливые стихи». — «Помните наизусть?» — «Помню». — «А хотите почитать?» — «Нет, не хочу». — «А почему?» — «Аудитория плохая». Мне было девятнадцать лет, и я воспринимала это не как угрозу, а как какой-то фарс. Мне было совершенно не страшно, поэтому я и отвечала так. Наверное, сейчас бы я испугалась.

— А как вы вывезли архив Аронзона?

— Архив сделал Володя Эрль, он сидел в доме как мебель. Все вечера напролет он сидел за секретером у Риты и составлял архив Аронзона, делая дубликаты, перепечатывая, сравнивая варианты... даже не обидевшись на довольно грубые Ленины стихи в свой адрес. И когда мне пришли документы и я уже знала, что уезжаю, мне отдали архив, который я передала с дипломатической почтой, и его вывезли.

Владимир Эрль. Выступление на вечере памяти Л. Аронзона 18 октября 1975 г.

Владимир Эрль. Выступление на вечере памяти Л. Аронзона 18 октября 1975 г.— А в чем была цель вывоза архива?

— Рита думала еще, что она уедет, она и ее мама, и даже, собирая меня, они какие-то свои вещи положили мне в багаж. Кроме того, на случай, если бы я выехала раньше их, Рита очень рассчитывала, что я издам сборник. Что я и сделала. Не совсем удачно, правда, потому что Изя Малер, человек, которого уже нет на свете и у которого в Иерусалиме было издательство, решил этот сборник отредактировать. Пару строчек поменял — скажем, «лесбийская струя воды» ему никак не понравилась, он ее заменил на «летейскую» [17]. Но поскольку я очень хотела, чтобы сборник вышел, я подумала, что потомство меня простит, если там будет несколько ошибок. Сократили Ритино послесловие как «безвкусное». Но я не возражала, я только приехала в Израиль и боялась, что если буду возражать, то Малер вообще сборник этот никак не напечатает. Издала я его на свои деньги, которых у меня, честно говоря, не было. Но мне казалось это страшно важным, каким бы он ни вышел.

— Это ведь был фактически сборник, который Шварц в 1979 году сделала в приложении к журналу «Часы», с незначительными изменениями?

— Нет, потому что я написала Рите и оглавление составила она — какие стихи она хотела бы видеть в первом сборнике, даже порядок. Эти письма у меня есть. В сборнике Лены стихов гораздо больше [18].

— А когда вы эмигрировали?

— 25 мая 1980 года. Архив уехал до меня вместе с большим количеством работ Михнова и, как это ни смешно, книжкой Волкова о Шостаковиче. Часть этого архива попала в Израиль, а часть осталась в Париже. За ней ездила моя сестра в Париж и привезла. Что-то, увы, потерялось по дороге... Так весь архив оказался у меня, но я совершенно суеверно боялась до него дотрагиваться. Стихи у меня были и так, и поэтому, когда Рита прислала список, то я по этому списку и пошла.

— А как возникла идея отдать архив Виталию Львовичу Аронзону?

— Виталий связался со мной, когда приехал в Америку. И отдать ему архив как можно скорее была моя первая мысль. Первое и бесконечное желание. И я его отдала, так и не заглядывая туда. Потому что все это было очень больно, свежо и до сих пор очень больно. Так что коробки я отдала ему как они были, и он уже начал их разбирать.

Такова моя жизнь с Леней Аронзоном. Его я помню прекрасно, прямо стоит перед глазами: рыжий, кривоногий, картавый, бородатый, резкий, мягкий, смешной, трагический... В нем действительно было все. И стихи я его помню все, потому что «хоть мало я пишу стихов, но среди них прекрасных много». И это чистая правда.

17 апреля 2014 г., Мюнхен—Вашингтон

Леонид Аронзон (1969)

Леонид Аронзон (1969)[1] Рубинштейн (Альтварг) Наталия Наумовна — литературный критик, в 1976—1977 гг. член редколлегии журнала «Время и мы» (Тель-Авив), сотрудник Русской службы BBC; составитель первой публикации Л. Аронзона в тамиздате и автор вступительной статьи к ней (см.: «Здесь я царствую, здесь я один»: Поэзия Леонида Аронзона // Время и мы, № 5, март 1976 г. С. 94—99). (Здесь и далее примечания И.К.)

[2] Л. Аронзон перевелся на историко-филологический факультет Ленинградского государственного педагогического института им. А.А. Герцена весной1958 г. (поступил в1957 г. на биолого-почвенный факультет).

[3] С ноября 1958-го по1961 г. Аронзон и Рита Пуришинская проживали в одном доме с родителями Пуришинской на Зверинской ул., д. 33.

[4] У Риты Пуришинской был порок сердца.

[5] Ст-ние «Утро» (1966).

[6] Михнов-Войтенко Евгений Григорьевич (1932—1988) — художник, близкий друг Аронзона, персонаж и адресат многих его стихотворений.

[7] Понизовский Борис Юрьевич (1930—1995) — театральный режиссер и теоретик.

[8] Эрль (Горбунов) Владимир Иванович — поэт, текстолог. Воспоминания Эрля об Аронзоне см. в его книге «С кем вы, мастера той культуры?» (СПб., 2011. С.101—104 и 169—189; эл. версия здесь).

[9] Хайкина Лариса Перцевна — переводчик, первая жена В. Швейгольца, близкая подруга Риты Пуришинской.

[10] Альтшулер Александр Борисович — поэт, друг Аронзона, бывший с ним в горах под Ташкентом в октябре1970 г.

[11] Швейгольц Владимир Наумович (1939—1994) — прозаик, друг Леонида Аронзона. В1965 г. убил свою подругу, отбыл срок, в лагере стал инвалидом. Один из прототипов повести Б. Иванова «Подонок» (1966, 1971). Швейгольцу посвящено одно из стихотворений цикла И. Бродского «Из школьной антологии» (1969). См. также письмо Аронзона к Швейгольцу (1969): Аронзон Л. Собрание произведений. Т. 2. СПб., 2006. С. 182—187.

[12] Ясногородский Рудольф Михайлович — математик.

[13] Рожанский Абрам Исаакович (1913—2000) — адвокат, участвовал в качестве защитника и консультанта в процессах против евреев (А. Шпильберг, 1971) и правозащитников (С. Ковалев, 1975); эмигрировал в Израиль в1976 г.

[14] См. запись Аронзона в записной книжке (конец 1967 г.): «Я сознательно стал писать стихи хуже и плотские для того, чтобы нашелся читатель и обсуждатель» (Аронзон Л. Записные книжки // Döring J. R.; Kukuj I. Leonid Aronson: Rückkehr ins Paradies. Analysen, Publikationen, Übersetzungen. Wiener Slawistischer Almanach. 2008. Band 62. S. 330. — См. электронное издание).

[15] Аронзон действительно неоднократно составлял подборки своих стихов, в т.ч. последний список избранного (см. его электронное факсимильное издание), однако стихотворений своих, как правило, не уничтожал — в архиве сохранилось значительное число стихотворений, «забракованных» Аронзоном. Многие из них вошли в двухтомное издание его произведений (СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2006).

[16] В1979 г. в Иерусалиме вышел первый том из будущего трехтомника «Антиеврейские процессы в Советском Союзе» (1979—1984), подготовленный А.И. Рожанским.

[17] Стихотворение «Не сю, иную тишину...»

[18] На самом деле в сборнике, составленном И. Орловой (Аронзон Л. Избранное. — Иерусалим: Издание Иерусалимского магазина русской книги «Малер», 1985. Серия «Иерусалимские тетради»), 46 стихотворений, а в самиздатском сборнике Елены Шварц (Л. Аронзон. Избранное. — Л., 1979. Литературное приложение к журналу «Часы») — 45. Подборки различаются тремя стихотворениями — «Здесь ли я? Но Бог мой рядом...« (Шварц), «В пустых домах...» и «Февраль» (Орлова). В сборнике Шварц опубликованы и прозаические произведения «Отдельная книга» и «Ночью пришло письмо от дяди...» Елена Шварц в частной беседе со мной также свидетельствовала, что содержание приложения к «Часам» в значительной степени определяла Р. Пуришинская — этим и объясняются пересечения в составе и порядке стихотворений в обеих книгах. Сборник Шварц впоследствии был перепечатан в расширенной версии в издательстве «Камера хранения» (СПб.; Франкфурт-на-Майне, 1994).

Интервью Ильи Кукуя с Виталием Аронзоном

— Дорогой Виталий, вы много лет являетесь неутомимым пропагандистом творчества вашего младшего брата, поэта Леонида Аронзона. В известной степени и издание двухтомного собрания его произведений осуществилось благодаря именно вам (об этом здесь). Поскольку вы уже неоднократно публиковали ваши воспоминания (здесь, здесь, здесь и здесь), я предлагаю не повторять уже сказанное, а сосредоточиться вот на каком вопросе. До сих пор взгляд на творчество Аронзона шел изнутри его круга, сложившегося еще при жизни поэта и поддерживавшегося вдовой Ритой Пуришинской, а после ее смерти в 1983 г. — ее вторым мужем Феликсом Израйловичем Якубсоном. Им мы обязаны тем, что память об Аронзоне была сохранена в глухие 1970—1980-е годы, а творчество распространялось и печаталось в сам- и тамиздате. В этот дом были вхожи Д. Авалиани, В. Кривулин, И. Орлова, Е. Шварц и многие другие, оставившие свои воспоминания и заложившие основу «мифа о поэте». Под мифом я имею в виду не сказки или домыслы, а создание определенного образа, вписывающегося в художественный мир Аронзона и в значительной степени определяющего оптику его восприятия. Вы принадлежите к семье Аронзона, в которой он вырос, и я могу себе представить, что ваше видение этого мифа и отношение к нему иное. Скажите, насколько тесно вы поддерживали отношения с братом после его женитьбы в ноябре 1958 года и ухода в связи с этим из родительского дома?

Виталий Аронзон (1968)

Виталий Аронзон (1968)— Дорогой Илья, не только я был и остаюсь «пропагандистом» наследия Леонида Аронзона. До начала исполнения моего долга перед памятью Лени и Риты первыми пропагандистами были публикаторы его произведений: Ирэна Орлова и Елена Шварц, Владимир Эрль, Аркадий Ровнер и его жена Виктория Андреева, Константин Кузьминский, Ричард Маккейн — переводчик стихов Лени на английский язык.

Теперь о вашем вопросе. Мне кажется, неправильно говорить о «поддерживании отношений» — они не прерывались, хотя виделись мы, конечно, реже. Я был рядом во всех переломных и обыденных моментах в жизни Лени (конечно, не в прямом смысле рядом, а в смысле участия в событиях): при поступлении в институт, отъезде летом 1957 года на целину, женитьбе на Рите, отъезде с геологической экспедицией на Дальний Восток, а также при обмене квартирами в связи с его болезнью, при поездках на дачу, на рыбалку или за грибами, заготовке фотокомплектов для обеспечения его работы фотографом в Гурзуфе, изготовлении ружей для подводной охоты [1] и многих других. Общение наше было прямое или через маму, которая всегда знала, что происходит в семьях ее детей: кто здоров, болен, пошел в театр, с кем встречались, к кому ходили в гости, где сейчас Леня, если пропадал надолго у кого-то из друзей, как проходит суд над Швейгольцем и Бродским, об увлечениях Ритиных подруг и друзей, ссоре с Эрлем. Моя семья до обмена квартирами жила с нашими родителями, и это сближало нас всех.

Я встречался с Ритой и Леней до и после оформления их брака, бывал у них без всякого повода, когда они жили с Ритиными родителями и потом на съемной квартире, а до женитьбы Лени общался с ним и его друзьями у нас на 2-й Советской, там мы играли в пинг-понг на большом обеденном столе. С этого времени на всю жизнь сохранилась дружба с самыми близкими друзьями семейного круга, которые с Ритой и Леней были всегда рядом. Друзей и знакомых из литературного мира — Ося Бродский, Володя Эрль, Володя Швейгольц, Анри Волохонский, Анатолий Найман, Роман Белоусов и др. — я знал плохо, некоторых встречал и общался с ними у нас дома (Бродский, Швейгольц), а после — на квартирах у Лени и Риты (В. Эрль), о других знал по рассказам.

Чтобы понять степень нашей близости, надо иметь в виду, что детство и юношеские годы у нас были неразделимыми, с общими друзьями и знакомыми, включая отношения с девушками в последних классах школы и в первые институтские годы. В детстве мы редко расставались. Ведь в послевоенное время население питерских домов поменялось, в городе оказалось много семей из ближайших предместий, изменилась и уличная среда: дворовые компании — это воры и хулиганы. Мы с дворовыми почти не общались, держались всегда вместе, и, конечно, я чувствовал себя старшим братом.

Дрались мы только в раннем детстве, мне лет десять, ему шесть-семь. Он тогда разбил мне голову сиденьем от детского стула (у нас был довоенный детский мебельный комплект с табуреткой, у которой отвинчивались ножки), так как я не хотел уступить ему первому выполнять урок музыки на пианино «Красный Октябрь». После этого больше драк не было.

Что же касается наших профессиональных дел, Лениного творчества и моей инженерии, то они были вне интересов нашего общения, исключая беспокойство по поводу поиска работы для Лени и его успехов и неуспехов в редакциях. Главный предмет Лениных интересов, писательское творчество, меня тогда интересовал мало, я скорее считал его помехой для создания благоустроенной жизни.

— А вы помните, когда Леонид начал писать стихи?

— Очень рано. Примерно с пятого класса я помешался на книгах, читал все подряд. Пользовался великолепной библиотекой Дворца пионеров, от нас со 2-й Советской на трамвае можно было туда доехать за 15 минут. Трамваи еще ходили по Невскому. Леню таскал везде с собой и за книгами тоже. Разница в возрасте в три с половиной года в нашем общении еще не ощущалась. Потом на какой-то день рождения мне подарили роскошные биографии Пушкина и Лермонтова. Началось увлечение поэзией. Лежа в родительских кроватях, мы любили читать друг другу стихи и повторяли их наизусть. А к Новому году Леня показал мне стишок, который он написал про елку. Я очень Леней тогда гордился. А потом мы увлеклись стихами Маяковского. Леня обожал «Облако в штанах». Позже наш поэтический восторг стал принадлежать Есенину, за ним Блоку, Брюсову и другим. Дома была обширная библиотека: вся русская классика и иностранные авторы. Родители охотно покупали книги, в послевоенном Ленинграде у букинистов были редчайшие экземпляры.

К концу школы у нас стало меньше общих интересов, появились в наших компаниях девочки. Леня после отдыха в Усть-Нарве писал стихи для Карины, своей возлюбленной [2]. Мне они нравились. Некоторые и сейчас помню:

Неужели жизнь пройдет клочком маленьким пошленькой прозы

Без любви беспредельной, как путь к достижению счастья.

И мечты, и желанья, как чашки пахучей мимозы,

Затворятся под моросью, полной пустого бесстрастья.

Я сберечь даже так их живыми хочу, о цветении чудном не мысля.

Пусть бутоном простым, не раскрытою ценной шкатулкой,

Как хранятся в гербариях ссохшие навеки листья.

Но никчемен тот звук, что не слышен, хоть если и гулкий.

Может, сам я ничтожной букашкой по земле необъятной ползу.

Без друзей и не найденной твердой любви, как алмаз.

Весь в сомненьях, а сердце скучающе тянет слезу.

И не лучше ли прямо: «Здесь проигрыш. Значит, я пас».

Пессимизм этого стихотворения связан с разрывом с Кариной, переживаемым остро и мучительно. Конечно, стихотворение еще незрелое, и я никак не связываю его с поздними мотивами стихов Лени, там все совсем иначе. Не случайно все ранние стихи Леня уничтожил. Некоторые, как и это, сохранились лишь у Карины Пулавской (Варман).

Никакого проигрыша в Лениной жизни не было, он достиг той вершины творчества, которой успел достигнуть, — стал большим поэтом. Смерть поэта, какой бы ее причина ни была, прервала путь к поэтическому олимпу, но не сделала его жизнь проигранной. «Каждый легок и мал, кто взошел на вершину холма», и Леня на холм взошел.

Леонид Аронзон (1955, Усть-Нарва)

Леонид Аронзон (1955, Усть-Нарва)— Виталий, как я понимаю, ваша мама Анна Ефимовна играла в жизни Леонида важную роль. Несмотря на то что поэтические интересы сына были ей далеки и она не могла не беспокоиться за его неустроенную жизнь, контакт оставался тесным, и, как вы говорите, повседневный обмен информацией осуществлялся через нее. Судя по вашему рассказу в эссе «Далеко и близко», она стоически перенесла поездку за телом Леонида в Ташкент. Можно только представить себе, что она пережила... Скажите, как она относилась к тому, что Леня живет не такой жизнью, как ей бы хотелось? И когда к ней — и к вам — пришло понимание, что Леонид большой поэт и его жизнь нельзя измерять общей меркой? (Или вы так не считаете?) Вы не говорили с мамой об этом?

— Мама для нас была самым главным и любимым человеком. Не только для нас, но и для наших жен. Без мамы ничего не решалось. Так, например, после гибели Лени Рита посчитала необходимым до вступления в брак с Феликсом Якубсоном прийти к ней и сообщить об этом. Жестокий шаг, но Рита посчитала его необходимым.

Начиная с Лениного рождения — его пиелонефрит в два года, мамина забота о нас в военные годы (она ведь была военным врачом в действующей армии), не самое примерное поведение Лени в школе, поступление его в институт с последующим переводом с одного факультета на другой, остеомиелит Лени после экспедиции в 1960-м, лечение Риты и Ритиных родителей — все сваливалось на маму.

Анна Ефимовна Аронзон (1944)

Анна Ефимовна Аронзон (1944)Леня не был легким ребенком. В школе он рано начал курить, хамил учителям (не всем, а глупым). Сидел с дружками на последней парте. В девятом классе его хотели исключить из школы за оскорбление учительницы. Как бывший хороший ученик школы и медалист, я ходил к директору школы, Марку Ивановичу Морозову, и пытался оправдать Леню. На Лениной стороне была и учительница английского языка Белла Михайловна Бытенская, мать нашего общего друга Вадика Бытенского, женщина резкая и смелая в поступках. Леню не исключили. Скорее всего и угроза исключить была воспитательная, но педсовет по этому поводу был.

Раннего брака Лени и Риты мама не хотела: Рита — тяжелобольной человек, рождение детей было ей противопоказано. Но мама понимала, что и перечить нельзя, приняла Риту как дочь. Фактически она все время заботилась о ней в плане лечения. Рита часто обсуждала с мамой ситуации с Леней — его проблемы с работой, попытки напечататься, обнаружившуюся в конце 1960-х годов депрессию. В результаты творчества Лени мама не вникала, но определенно была рада его работе на студии научно-популярных фильмов [3]. Успехам, само собой, радовалась и гордилась ими.

В литературные достижения Лени мама и верила, и не верила, хранила вырезки фельетонов [4], газету «Комсомолец Узбекистана» [5] (публикация в ней — протекция мамы через ее двоюродную сестру Маню Захарину, профессора педагогического института в Ташкенте; у нее останавливался Леня в последний приезд в Ташкент), сборники «Дружба», журнал «Студенческий меридиан» [6], распечатки стихов.

Понимания, что Леня — большой поэт, не было, но что он талантлив — было. Однако мы оба считали, что восторги Лениного окружения мешают ему найти постоянную работу и по-обывательски остепениться. То, что Леня — большой поэт, я по-настоящему осознал после трагедии, когда мама отдала мне пакет листов со стихами, который ей передала Рита. Я их прочитал, перепечатал, сделал из них книгу в твердом переплете красного цвета с золотым тиснением «Леонид Аронзон» в пяти экземплярах — для себя и друзей. Один из экземпляров после смерти Риты подарил Феликсу. Активные попытки издать стихи Лени я начал уже в эмиграции, это началось с публикации нескольких текстов в популярном среди русской эмиграции литературном журнале «Вестник», издаваемом в Балтиморе [7].

— Скажите, а с отцом у Леонида был контакт?

— У нас с папой в зрелые годы не было такой близкой внутренней связи, как с мамой, с которой мы всегда были на одной волне. Папа был в суждениях прямолинеен, консервативен в привычках, трудолюбив до самозабвения. Из-за его негибкости и стремления к справедливости он дважды был на пороге исключения из партии (райком партии заменял исключение выговором с занесением в личное дело). А вступление его в партию во время войны было стремлением к «борьбе за правое дело», а не коммунистической идеей. Отношение к советской власти у папы было двойственное: лояльное и осудительное. В молодости он был среди «красных курсантов». Отец никогда не стремился к административной карьере, но достиг такого уровня в своем деле, что работал с удовольствием. На работе его не просто уважали, но любили. Я работал с ним в одном институте и видел это своими глазами не только в институте, но и на заводах, в министерстве, когда бывал там в командировках.

Можно найти объяснение слабому духовному контакту с отцом в его погружении в работу, бескомпромиссности в оценке наших плохих (как ему казалось, а часто так и было) поступков, приоритете мамы в делах семьи. Но он был накрепко предан семье — и, кстати, любил Риту, она ему нравилась. Он был маминым самым близким другом — именно это она мне сказала, когда позвонили из госпиталя и сказали, что он ушел. Незабываемо болезненная сцена.

Лев Моисеевич Аронзон (1945)

Лев Моисеевич Аронзон (1945)— А Леонид прислушивался к маминому мнению? Оно, наверное, казалось ему обывательским.

— Нет, не казалось. Леня слушал маму, соглашался, пытался что-то изменить, но ничего не менялось. Он искал упорно работу, но не удерживался в школе, выдумывал для заработка торговые авантюры, а они у него не очень получались. Он жил в другом окружении, отличавшемся от родительской семьи. Со временем богемная жизнь начала его пугать.

Леня очень боялся возможной смерти Риты, ее болезнь всегда висела над ним дамокловым мечом. Возникшую депрессию подогревали беседы с Женей Михновым, пессимистические представления Юры Галецкого [8], который вел с ним и Ритой мистические разговоры о потустороннем мире. Как тут не сойти с катушек? Отсутствие перспективы кого хочешь сведет с ума, а воли изменить это и внешних толчков не было.

Первые сигналы депрессии увидела мама. Году в 1968-м она мне сказала, что с Леней плохо: жалуется на боли в колене, просит промедол (лекарство-наркотик) и говорит, что не хочет жить. На предложение показать его психиатру он согласился, принимал какие-то таблетки. Но лечение нас всех усыпило, и то, что случилось, наверное, не в последнюю очередь вызвано депрессией.

Леонид Аронзон, Юрий Галецкий (конец 1960-х)

Леонид Аронзон, Юрий Галецкий (конец 1960-х)— Виталий, у меня последний вопрос, и я заранее прошу за него прощения. Не кажется ли вам, что в смерти брата действительно была своя — поэтическая — логика? Не важно, относиться ли к его гибели как к «поэтическому акту» (самоубийству) или случайности, вызванной неосторожностью, — миф Аронзона возник не в последнюю очередь потому, что его смерть казалась абсолютно закономерной. Представьте себе, что он, как вы пишете, по-обывательски остепенился, стал профессиональным сценаристом, членом Союза кинематографистов, может быть, даже ушел из семьи (или, не дай бог, умерла Рита, чего он так боялся), женился вновь, родил детей — и так далее. Ведь изнутри художественного мира Аронзона такая картина невозможна. При всей близости Аронзона к пушкинскому, гармоничному и классическому началу судьба его очень напоминает Лермонтова, смерть которого, не будучи фактическим самоубийством, была спровоцирована выбранным жизненным укладом, нормами поведения и, не в последнюю очередь, моделированием собственного поэтического образа. Не изменился ли ваш взгляд на происшедшее после того, как вы узнали другого Леонида Аронзона — поэта со своей биографией, незнакомой вам до того?

— Да, дорогой Илья, вопрос вопросов. Однозначного ответа у меня нет. Последние стихи Лени я знал тогда плохо. Не то чтобы совсем не знал, но не очень вникал. Больше думалось о его физическом и ментальном состоянии. Он же был инвалид. Остеомиелит в ранней молодости повлиял на его сознание, без всякого сомнения: Леня ведь чуть не умер. До болезни это был нормальный, здоровый, веселый, ироничный, добрый, любящий близких молодой человек, восторженный, которому нравились жизнь, творчество, студенчество, друзья. После многомесячного лечения — взрослый человек, перешагнувший рубеж между болью, смертью и жизнью. За время борьбы с болью узнал, что пантопон (еще один наркотик) и закись азота, которая применяется при операциях, уводят сознание в другой мир, лишенный и физической, и душевной боли. Вы помните: «Вот юмор Господа Бога — закись азота!»

Леонид Аронзон после возвращения из геологической экспедиции перед госпитализацией (1960 г.)© фото В. Аронзона

Леонид Аронзон после возвращения из геологической экспедиции перед госпитализацией (1960 г.)© фото В. АронзонаПосле госпиталя надо было не жить беззаботно, как раньше, а оканчивать институт, искать работу, работу для инвалида. Он и искал. Рита в своем послесловии к книге [9] писала правду о смене им многих рабочих профессий. Одно время Леню спасали стихи, оптимистичный и веселый характер, друзья — думающие, философствующие, сопереживающие. Но потом случилась трагедия со Швейгольцем, до того суд над Бродским, вызовы в КГБ, фельетоны. Какова цена жизни? Что впереди? Что будет с Ритой? Могли ли эти вопросы вдруг встать перед ним в решающий момент в роковую ночь и что направило его руку к курку ружья? Или это действительно была чистая случайность, под которую можно подвести какую угодно высшую логику? Как мне ответить на этот вопрос? Я обсуждал эту загадку в своих статьях, на которые вы сослались в вашем первом вопросе. Мое мнение — это не загадка, а несчастный случай при неблагоприятной сиюминутной ситуации.

И какое имеет значение, как поэт ушел из жизни, для его высокой поэзии? Позволю себе ответить стихами:

Не проходят бесследно поступки былые,

Память — верный хранитель любых передряг,

Берегите любимых, покуда живые,

Плакать поздно, свершив похоронный обряд.

Пусть поклонники творчества Леонида Аронзона сами определят для себя причину этой трагедии.

Апрель—май 2014 г., Мюнхен—Филадельфия

[1] «Часто бывал у нас Юра Сорокин, с которым Л. затевал какие-то торговые дела. Возможно, с подачи Юры начался долгий период увлечения коммерческой фотографией. В продаже появился фотоаппарат “Момент”, который позволял получать снимки сразу после фотографирования (аналог «Поляроида»). Отсюда возник замысел поехать в Крым и съемками на пляже зарабатывать деньги. Попутно для продажи Сорокин и Л. изготовляли пружинные ружья для подводной охоты. Для ружей использовали дверные пружины. <...> Поездки в Крым продолжались не менее двух летних сезонов» (Аронзон В. Далеко и близко. О Леониде Аронзоне (см.)).

[2] Для Карины Варман Леонид Аронзон составил в 1956 г. сборник своих стихотворений «Фантазии на тему тоски» под псевдонимом «Мартин Рудонег» (контаминация Мартина Идена, Рудина и Онегина). Рукописный сборник К. Варман сохранила, в 2005 г. он был опубликован (см. прим. 3).

[3] С конца 1966 г. Аронзон пишет сценарии научно-популярных фильмов для киностудии «Леннаучфильм».

[4] Имеются в виду фельетоны в газетах «Вечерний Ленинград» («Окололитературный трутень», 29 ноября 1963 г.) и «Смена» («Когда Аполлон нетребователен», 15 февраля 1965 г.).

[5] В этой газете 1 мая 1962 г. было опубликовано стихотворение Л. Аронзона «Кран» — единственная «взрослая» публикация при жизни.

[6] В альманахе «Дружба» публиковались стихи Аронзона для детей. В журнале «Студенческий меридиан» (1976, № 4) была напечатана первая представительная подборка стихотворений Аронзона в СССР.

[7] Вестник. № 17 (67). Август 1993 г. С. 25—26.

[8] Галецкий Юрий Иосифович — художник, близкий знакомый Аронзона в последние годы его жизни. Стихотворение «Как хорошо в покинутых местах...» было написано после совместной прогулки с Галецким за городом.

[9] «Он работал учителем русского языка, литературы и истории, а также грузчиком, мыловаром, сценаристом, геологом. Стихи его при жизни не печатали никогда. Настроение было плохое. Но я в жизни не встречала человека более остроумного, веселого и обаятельного, чем он» (Аронзон Л. Собрание произведений в 2 томах. Т. 1. — СПб., 2006. С. 55).

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

14:53Из фонда V-A-C уходит художественный директор Франческо Манакорда

12:33Уволился замдиректора Пушкинского музея

11:29Принято решение о ликвидации «Эха Москвы»

2 марта 2022

18:26«Фабрика» предоставит площадку оставшимся без работы художникам и кураторам

Все новости В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

28 ноября 202473120 В разлуке

В разлукеПроект «В разлуке» начинает серию портретов больших городов, которые стали хабами для новой эмиграции. Первый разговор — о русском Тбилиси с историком и продюсером Дмитрием Споровым

22 ноября 202470623 В разлуке

В разлукеТри дневника почти за три военных года. Все три автора несколько раз пересекали за это время границу РФ, погружаясь и снова выныривая в принципиально разных внутренних и внешних пространствах

14 октября 202472494 В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с экономическим журналистом Денисом Касянчуком, человеком, для которого возвращение в Россию из эмиграции больше не обсуждается

20 августа 202476702 В разлуке

В разлукеСоциолог Анна Лемиаль поговорила с поэтом Павлом Арсеньевым о поломках в коммуникации между «уехавшими» и «оставшимися», о кризисе речи и о том, зачем людям нужно слово «релокация»

9 августа 202476606 В разлуке

В разлукеБыть в России? Жить в эмиграции? Журналист Владимир Шведов нашел для себя третий путь

15 июля 202478369 В разлуке

В разлукеКак возник конфликт между «уехавшими» и «оставшимися», на какой основе он стоит и как работают «бурлящие ритуалы» соцсетей. Разговор Дмитрия Безуглова с социологом, приглашенным исследователем Манчестерского университета Алексеем Титковым

6 июля 202479206 В разлуке

В разлукеФилософ, не покидавшая Россию с начала войны, поделилась с редакцией своим дневником за эти годы. На условиях анонимности

18 июня 202485495 В разлуке

В разлукеПроект Кольты «В разлуке» проводит эксперимент и предлагает публично поговорить друг с другом «уехавшим» и «оставшимся». Первый диалог — кинокритика Антона Долина и сценариста, руководителя «Театра.doc» Александра Родионова

7 июня 202484005 В разлуке

В разлукеИван Давыдов пишет письмо другу в эмиграции, с которым ждет встречи, хотя на нее не надеется. Начало нового проекта Кольты «В разлуке»

21 мая 202466834 Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials