«Слишком христианин, слишком левый, слишком свободен»

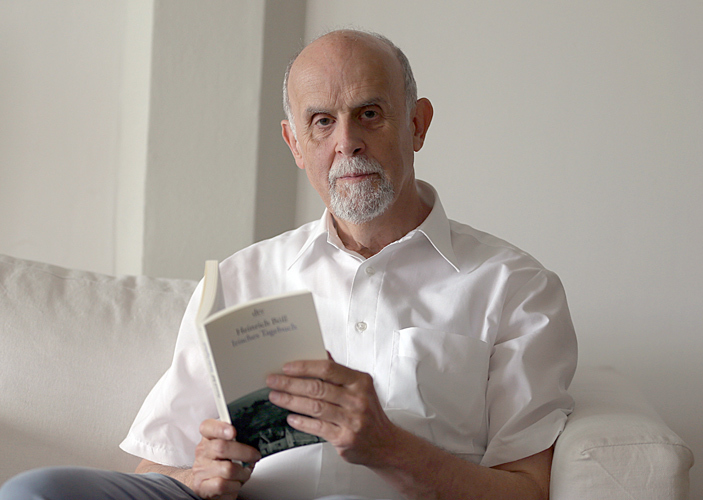

Рене Бёлль о своем отце и его эпохе в беседе с Нурией Фатыховой

© Oliver Berg / DPA / TASS

© Oliver Berg / DPA / TASS21 декабря исполняется сто лет со дня рождения великого немецкого писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе (1972), политического мыслителя Генриха Бёлля (1917—1985). К его 100-летнему юбилею COLTA.RU открывает специальный проект «Бёлль: контексты». В рамках этого проекта мы попробуем разобраться не только в идеях Бёлля, ставшего для Германии и Европы в целом знаковой интеллектуальной и общественной фигурой, но и в обстоятельствах времени, в котором он творил. Это, прежде всего, посттоталитарная Германия и, шире, послевоенная Европа, где зарождались явления и смыслы, определившие сегодняшнюю европейскую политику и культуру. Одновременно это и культурно-политическая жизнь Советского Союза 1960-х — 1970-х годов, с которой Бёлль был тесно связан, — драматический опыт, о котором мы сегодня говорим меньше, нежели он того заслуживает.

О роли своего отца в немецкой культуре и политике, об антилиберальных настроениях Германии 1970-х и дружбе семьи Бёлль с советскими интеллектуалами в беседе с Нурией Фатыховой впервые для российского издания рассказывает Рене Бёлль, сын писателя.

— Как сказались на вас идеи вашего отца? Каким отцом был Генрих Бёлль?

— Это непростой вопрос. Что я могу сказать: школа у нас в семье никогда не рассматривалась как что-то важное. Ни мать, ни отец не заставляли нас приносить домой только хорошие оценки. Как вы знаете, наверное, я школу так и не окончил, бросил ее посреди учебного года. Мой старший брат тоже. Отец, конечно, говорил: «Окончите школу». Но образование в смысле получения корочки было для нас не так важно. Что было важнее этого? Важно было, чтобы мы были довольны тем, что делаем.

Худшее, что отец мог бы себе представить, — это увидеть нас в униформе. Я думаю, это был бы просто ужас для него. Ну, никто из нас и не пошел в бундесвер. Хотя тогда было сложно избежать военной службы, но уже возможно (взамен надо было выбрать социальную службу). Моему старшему брату и мне не пришлось что-то подобное проходить, мы оба были в это время больны. Мой же младший брат работал два года в Израиле. Чтобы пройти гражданскую службу, надо было вести настоящий процесс с судьей и заседателями и доказывать, что ты отказываешься от службы с оружием по соображениям совести. Мой отец участвовал в этом процессе как свидетель.

— Какие аргументы он приводил?

— Ну, что мы полностью против насилия, против войны так и этак, против любой формы насилия. Ведь, знаете, он же тоже никогда не стрелял в людей, хотя он больше шести лет был солдатом во время войны.

— Это знание об отце — что он не стрелял — было для вас тогда принципиально важным?

— Конечно, у нас в семье именно поэтому не было этой проблемы — проблемы поколений. В начале 60-х мы здесь все стали спрашивать своих родителей: «Были ли вы нацистами, кто-то в семье, или нет?» Этой проблемы у нас, к счастью, не было. Никто в семье не был нацистом. Никто. Конечно, наша семья не была в Сопротивлении. Но мы были частью того, что можно назвать пассивным сопротивлением.

Вообще родители не были авторитарными, мы просто разделяли их идеи. Жаль, что отца начиная с определенных лет мы мало видели. Он подолгу бывал в отъезде, был очень занят. К тому же он очень переживал за все. Ему все время приходилось испытывать чудовищное давление извне. В какой-то момент он стал месяцами жить в Ирландии, один. На каникулах мы были всегда с ним, но, когда начиналась школа, это уже не получалось.

— В 60-е годы вам было 20 лет. Генрих Бёлль интересовался идеями новых поколений и поддерживал их. Возможно, вы помните некоторые разговоры того времени с отцом? Что его интересовало в идеях нового поколения?

— Например, когда в Германии шли Освенцимские процессы, мы много об этом говорили. И он не раз об этом писал, даже [в СССР] Льву Копелеву, как живо мы, дети, этим интересовались. Тут к тому времени уже было известно, что концлагеря существовали, но детали — нет. И вот все это стало выплывать в Освенцимских процессах. Так вот, эти процессы (они начались в 1963 году и шли все последующее десятилетие) — это был крайне важный момент для нашего общества, всем стал понятен масштаб преступлений, по крайней мере, мне все стало понятно именно тогда. Там было много деталей… объяснялись методы пыток, как с людьми обращались, как их травили газом. Это тогда первый раз рассказывалось общественности. До этого все замалчивали, как в России замалчивали сталинизм или вьетнамскую войну в США. Но масштаб преступлений нацизма — это, конечно, другой масштаб, страшный. Невозможно сравнить это даже со сталинизмом. Есть параллели, но это уничтожение семей, детей, пожилых людей — в таком измерении это было все же только раз в истории.

Тогда мы, конечно, много об этом говорили с отцом и матерью. И, конечно, были разговоры и о конфликтах студентов. Наша юность выпала на это время.

— Как это было тогда в Германии? Как вы чувствовали эти конфликты?

— Я ребенком про каждого взрослого думал и спрашивал про себя: что он делал во времена нацизма? Совершенно точно помню — про каждого. Я постоянно спрашивал: что они делали раньше? О большинстве людей так и осталось неизвестно, кем они были, как думали. Но и с большинством преступников ничего ведь не случилось. Это и были главные причины конфликтов конца 60-х годов в нашей стране. Структуры того страшного времени были еще на месте, да и люди тоже — вроде Ханса Глобке (он был госсекретарем при Аденауэре, при этом известен тем, что писал комментарий к расовым законам во времена нацизма), канцлер [ФРГ в 1966—1969 годах] Курт Кизингер был высокопоставленным нацистом. Еще многие люди из нацистской элиты оставались в политических и других элитах. Они были при власти еще в 1968-м — 20 лет спустя после завершения войны! На тот момент, я считаю, только очень немногие были осуждены за преступления во времена нацизма. И очень многие быстро были отпущены на свободу. Для меня это и есть один из главных конфликтов поколений конца 60-х годов в Германии. Проблема обращения нас с прошлым и с виной. Говорят, немцы смогли разобраться со своим прошлым. Честно, я до сих пор не считаю, что это состоялось в полной мере. Частично, только частично.

Надо продолжать работать с нашим немецким прошлым. И важно, как работать. Просто названные цифры — этого недостаточно. Вот слышишь: шесть миллионов убитых евреев. Это для многих просто абстрактное число. Надо продолжать искать и рассказывать истории. Один мой друг опубликовал книгу «Дети Освенцима». Он 30 лет над ней работал. Интервьюировал детей, то есть, конечно, сегодня почти 80-летних — которые пережили Освенцим детьми или родились в Освенциме (такое тоже было). Он 30 лет медленно выстраивал доверие к этим людям. Они рассказали ему свои истории жизни. Знаете, это невозможно читать. Это просто ужасно. Весь этот страшный масштаб преступлений нужно восстанавливать по судьбам отдельных личностей... Чтобы было возможно представить себе семью, конкретных людей.

— Какие требования выдвигало молодое поколение на крупных демонстрациях того времени?

— Чего хотели? Права на самоопределение. Тогда у нас все еще было очень, очень авторитарно. Так что молодые люди хотели быть услышанными — право голоса, свободы… и как раз дискуссии о том, что происходит в обществе, — чтобы невозможно было что-то опять от нас скрывать.

— Поддерживал ли Генрих Бёлль эти новые идеи в выступлениях, статьях?

— Я думаю, прежде всего, он поддерживал их своей литературной работой, он же всегда был за просвещение. Но и в демонстрациях он активно участвовал. Например, в 1968-м была большая демонстрация в Бонне (тогда столице ФРГ) против так называемого закона о чрезвычайном положении. Предлагалось изменить практически только что созданную конституцию внесением туда статьи о возможности вводить чрезвычайное положение (в случае войны или катастрофы). Против этого протестовали, но закон был принят. Конституция была изменена. На той демонстрации отец был одним из главных ораторов. Я тоже там участвовал. Думаю, там было больше 70 000 демонстрантов.

— А какие аргументы были у вашего отца?

— Он говорил, что подобные законы, собственно, привели к власти Гитлера. Что, если снова внести это в конституцию, снова становятся возможными и отмена конституции, и лишение парламента прав — это были его главные аргументы. Эту речь можно прочесть, она вошла в так называемое Кёльнское собрание сочинений Бёлля.

Отец боялся, что подобные вещи — это угроза демократии, что вот таким образом могла быть рано или поздно упразднена демократия (полностью или частично).

Мой отец был также очень активен в движении за мир. Тогда речь шла о размещении новых [американских] ракетных систем в Германии. У русских были новые ракеты, и, значит, нам тоже нужно. Протестовали против этого тоже.

Сегодня надо признать, к сожалению, что движение за мир отчасти ведь направлялось тогда коммунистами с Востока. Многих людей поддерживала штази [секретная полиция ГДР] или даже руководила ими. Но в целом большинство молодых людей на Западе тоже было против нового вооружения, против сверхвооружения. Тогда все говорили о войне. Есть даже книга, где рассказывается, как Федеративная Республика была подготовлена к войне. То есть сколько подземных больниц, как была выстроена вся инфраструктура для войны.

Конечно, то же самое было на Востоке. Войну действительно считали возможной. И по праву. Опасность ведь была реальной.

— Позвольте перевести разговор на другую тему, о которой вы уже упоминали. В конце 60-х Генрих Бёлль становится политически очень активным. Он выступает на демонстрациях, пишет статьи для крупных немецких газет. В это же время ваша семья подверглась давлению со стороны государства и определенной части общества. Я имею в виду выступления СМИ, обыски. Расскажите, как это было.

— Вы правы. Все началось в 60-е. Но 70-е были особенно ужасны для нас.

Это было совсем жуткое время. На нас публично клеветали, на всю семью, не только на отца. У нас были обыски в семье. Самый ужасный был у меня дома.

Формальная причина — из-за террора. Поздние 70-е — из-за Шлейера (5 сентября 1977 года в Кёльне группа рафовцев похитила Ханнса Мартина Шлейера, президента Ассоциации немецких работодателей, бывшего оберштурмфюрера СС. — Ред.). Он был позже убит. Но когда он еще был только похищен, у нас проводили обыски… якобы искали его.

— Почему вдруг полиция подумала, что он у вас?

— Я верю и сегодня, что это был террор против моего отца, совершенно однозначно.

А до похищения Шлейера был другой обыск. Пришла толпа полицейских с автоматами, было все действительно по полной программе. И нам тогда ведь не предъявляли никаких обвинений. Они же могли спокойно предъявить нам обвинение. Но этого никогда не было. Не было никакого допроса в полиции, вообще ничего. Это был скорее такой непрямой террор против нашей семьи.

— Из-за политических выступлений вашего отца?

— Да. Я до сих пор не верю, что они действительно искали его (Шлейера. — Ред.) у нас. Такими идиотами они быть не могли. Оказывалось давление, чтобы покончить с моим отцом, да. Это был совсем гадкий способ. Нам тогда пришлось переехать, мы не могли больше пользоваться квартирой. Кроме того, эти люди нам говорили: «При Адольфе вас бы поставили к стенке». В лицо говорили. Нас не обслуживали в ресторанах. Была совершенно гадкая персональная травля.

— В одном из эпизодов знаменитого политического киноэссе «Германия осенью» (ваш отец был одним из авторов этого фильма), а именно в эпизоде, снятом Фассбиндером, как раз обыгрывается ситуация вокруг свободы высказывания и ее необходимости в общественных дискуссиях в Германии. Это напоминает мне о ситуации в России сегодня. В фильме, кстати, есть такая фраза: «Есть знакомые, которые плохо отзываются о Бёлле. Я попыталась за него заступиться, и мне сказали, что тогда я тоже “симпатизирующая”». В немецких СМИ тогда охотно использовали такие ярлыки. Почему Генриха Бёлля прозвали «симпатизирующим»?

— Все началось в 1972-м. Тогда мой отец написал статью в журнал «Шпигель» про Ульрику Майнхоф (в тексте Генрих Бёлль критикует газету Bild за распространение недоказанной информации как фактов, за демагогию и пишет, что любой человек, в том числе и совершивший преступление, в правовом государстве имеет право на защиту. — Ред.). После этого текста его назвали «симпатизирующим» террористам.

Я лично думаю, что эта травля — одна из причин ранней смерти отца. Это мое личное мнение. Не могу доказать, но внутренне весьма уверен в этом. Это чудовищное давление многие годы — оно бесследно не проходит. Вот так — раз! — и считаться одним из отцов немецкого терроризма! Как вам это? Что с этим делать? Есть фото, там лежат мертвые на улице (когда Шлейер был похищен) — около «Мерседеса» лежит тело водителя. И сверху вставлено фото моего отца. Именно так это было опубликовано в газете. Он был к этому, понятно, непричастен. Совершенно преднамеренно: убитого человека поместили рядом с фото Генриха Бёлля. Такие вещи были еще не раз в газетах. К нашей прессе возникало тогда много вопросов.

— Что это была за газета?

— Это был «Квик» (Quick). «Квик» — это вроде «Штерна», но правее. Иллюстрированный еженедельный журнал. Его уже давно нет, слава Богу. «Бильд» тоже, понятно, делала подобные провокации. Но не только там: было и в «Вельт», во многих газетах и на телевидении тоже. И да, этот ярлык — «симпатизирующий» — его вешали повсюду. А в бундестаге было даже сказано: «Эти Бёлли, Брюкнеры…» — Петер Брюкнер был еще одной жертвой травли (так же как Гюнтер Грасс и другие интеллектуалы) — «…хуже террористов». Это прозвучало не от каких-то правых радикалов, а уже в бундестаге!

— А в семье вы об этом говорили?

— Конечно. Мы просто держались вместе, это было важно, чтобы семья в такой ситуации держалась вместе. Да, с моим отцом пытались покончить через семью, это было совершенно целенаправленно. Все сыновья [Бёлля] были под наблюдением полиции. На Востоке и на Западе, естественно. На Востоке, конечно, по-любому. Вы лучше знаете. Штази и КГБ тоже следили.

Аннемари Бёлль (жена Генриха Бёлля), Винсент Бёлль (сын), Раймунд Бёлль (сын), Генрих Бёлль и Рене Бёлль (сын). 50-е гг.© Samay Böll / Heinrich Böll Fotoarchiv

Аннемари Бёлль (жена Генриха Бёлля), Винсент Бёлль (сын), Раймунд Бёлль (сын), Генрих Бёлль и Рене Бёлль (сын). 50-е гг.© Samay Böll / Heinrich Böll Fotoarchiv— Возможно, вы — дети и ваша мать Аннемари — действительно спасали вашего отца (это понятно и по его письмам 70-х годов в Россию). Расскажите чуть больше о вашей матери.

— Она была замечательной переводчицей. Это и мой отец говорил. Он говорил, что 90% работы делала она. Это ясно. Его имя [на изданных переводах] ставили рядом, потому что думали, что так будет лучше продаваться. Он уже вычитывал, то есть правил уже немецкий текст. Но главную работу делала моя мать.

О ней известно мало, так как моя мать никогда не хотела давать интервью. Она не хотела публичности. Не то чтобы ей это не позволялось. Она этого просто не хотела. И после его смерти тоже. Она никогда не давала интервью.

Говорят, Генрих Бёлль не выжил бы без нее. Это правда. Она раньше него стала зарабатывать деньги, всегда поддерживала его в его работе. Это совершенно точно. До того как стать переводчицей, она была учительницей английского, год прожила в Англии перед войной, хорошо владела языком и вот так потом начала переводить.

У нее и у моего отца были одинаковые ценности — христианские, и это было очень важно.

— Позвольте мне перейти к еще одной группе вопросов: дружба со Львом Копелевым и Раисой Орловой и посещения вашей семьей Советского Союза. Переписку с Копелевыми только что перевели на русский язык. Вы много помогали своему отцу в этих поездках в Союз. Поделитесь вашими впечатлениями от той дружбы, от реальности советских городов! Как знакомство со Львом Копелевым развилось в тесную дружбу?

— Они познакомились в 1962-м, во время первого посещения Москвы. Потом мы очень часто и очень долго приглашали Льва Копелева и Раису. Но это не действовало. Я тоже несколько раз был в посольстве [СССР] с моим отцом. Оно тогда еще было в Бонне. Приглашения всегда отклонялись. Вплоть до 1979 года.

Они довольно быстро подружились, думаю, потому что оба были гуманистами. Я думаю, это было решающим для обоих. А для Льва Копелева, конечно, еще и любовь к Германии, хотя он был евреем. Но немецкая литература была для него абсолютно всем.

Потом так случилось, что отец и Лев много заступались за диссидентов. Лев Копелев был важным центром притяжения для многих людей. И у него были как раз хорошие контакты с Западом. Не только с моим отцом, но и с западногерманским радио, с немецким телевидением. Немецкие корреспонденты в Москве знали его все. Так он мог, конечно, очень многим людям помочь. Сахарову, например, который был тогда сослан в Горький. Или многим неизвестным авторам, которых здесь никто не знал. Многие говорили: да, мол, это все ерунда. Но то, о чем просил Копелев, людям сильно помогло. Например, если в газетах здесь писали: «такой-то и такой-то снова в лагере или находится в опасности»…

Лев передавал с нами многие рукописи. Мы вывозили тексты Гроссмана, Солженицына, Чуковской, кажется, и [Александра] Гинзбурга. Еще была женщина (Евгения Гинзбург. — Ред.), которая тоже была в лагере. Она написала книгу о лагере. Я помню, как мы эту книгу тоже взяли с собой.

— Бёлль помог Солженицыну, вывозил его тексты, но, кажется, они не стали очень близкими друзьями, как с Копелевым?

— Да, Солженицын был политически совсем другим, нежели мой отец. Он стал, скорее, реакционером. Все же отец его поддержал. И Солженицын — великолепный автор.

— Когда ваши родители впервые вернулись из Советского Союза, как они восприняли жизнь там, что они рассказывали?

— В первой поездке я не был с ними, я был только в 1965 или 1966 году. Мы, конечно, имели привилегии. Это ясно. Я вспоминаю… как мы хотели посмотреть Мавзолей Ленина. Там была очередь. Люди ждали восемь часов, чтобы увидеть тело. Но перед нами очередь тотчас была остановлена. Нас провели напрямую. Такие вещи, честно, нам были неприятны. Но так случалось много раз: в музеях и других местах. С нами обращались как с государственными гостями. А для нас самым важным было встретиться с диссидентами. Но для этого как раз надо было встречаться также с людьми из Союза писателей, с функционерами. Эти были часто тоже весьма неприятные типы. Как там это по-русски — apparatchiki, вы же лучше знаете…

— Потом Бёлль приезжает в СССР опять и опять, хотя, например, отказывается ездить в другие соцстраны…

— Потому что все-таки у него было особое отношение к России. Он ведь знал много людей там. Копелева и других, вообще у него было много друзей в России, и он был как автор там очень известен.

— Бёлль многим людям помог, и, когда читаешь его письма, чувствуешь его усталость от многочисленных просьб. И все-таки он всегда помогает.

— Он доставал самые труднодоступные лекарства. Я прекрасно помню — лекарство от рака. Мы тогда не знали, что с этим делать, как туда пересылать… Оно было очень дорогое, непросто достать. Но достали.

— Каким тогда был «воздух» в Советском Союзе?

— Думаю, что у людей тогда уже была надежда, что станет свободнее. Кажется, все там шло волнами, вверх-вниз.

© Samay Böll / Heinrich Böll Fotoarchiv

© Samay Böll / Heinrich Böll Fotoarchiv— Что вам особенно бросилось в глаза после Германии?

— Конечно, много внешнего. Не было рекламы. Почти не было машин. Одежда у людей была совсем другой. Но и очень большая сердечность, очень большое гостеприимство. Большой интерес к Западу. И потом, мы, конечно, встретили много людей, критически настроенных. Я был пару дней назад в Берлине и разговаривал с одним таксистом о ГДР. Он был тогда очень доволен жизнью. Он был вне политики, не интересовался. У него была там спокойная жизнь. Не было стресса, была стабильная работа. Для многих людей было тоже намного удобнее в СССР, думаю. Но мы встречались с людьми, которые считали иначе.

— Мне кажется, с одной стороны, так думают действительно многие и о ГДР, и о бывшем СССР, но, с другой стороны, эти люди хотят, вольно или невольно, забыть, что, например, в любой момент тебе могли предложить стать осведомителем или что почти в каждой семье кто-то был репрессирован… Люди пережили так много ужасного от государства, а потом вдруг забыли всё и довольны.

— Я смотрел, кстати, наше досье в штази. Там отмечено, что было написано на табличке нашего звонка, какие машины останавливались перед нашей дверью. На Западе тоже, не только на Востоке они за нами следили. У них были шпионы на Западе! Имен у нас, к сожалению, уже нет, они бы меня больше интересовали, чем на Востоке. Я даже подозреваю некоторых людей… Это все тоже ужасно.

— Вы запросили досье! А что там написано еще о Генрихе Бёлле?

— О, это очень интересно и вовсе не так глупо. Они ценили моего отца как антифашиста. Примитивное понятие, сомнительное. Но они не могли найти ему (отцу) применение. Они это истолковали для себя совершенно точно: «хотя он и левый, за свободу и все такое, но нами не может быть использован». Примерно так. Я полагаю, многие западногерманские авторы относились с большой симпатией к ГДР. ГДР за ними ухаживала, их публиковали, приглашали. Для многих это был соблазн. Были же целые издательства здесь, которые финансировала ГДР. А моего отца невозможно так использовать. Мне было очень интересно это все читать. Точно о нем написали ведь! Он слишком христианин, слишком левый, слишком свободен…

— Что тогда в Советском Союзе показалось вам интересным?

— Ну, там у вас был огромный интерес к творчеству моего отца. Просто безмерный. У него тогда были колоссальные тиражи в России. Мне кажется, он был в тот момент самым известным зарубежным автором в СССР вообще. Это было ясно. Люди не узнавали его на улице, слава богу, но когда мы куда-нибудь приходили и кто-то слышал имя — это уже было невероятное внимание и почитание.

— А что угнетало?

— Ну, мы тогда уже много понимали, как именно люди боялись, как их преследовали… Я никогда не забуду: один человек в Ленинграде нам рассказывал, что у них всегда был наготове чемодан, на протяжении 10 лет. Так как этот человек думал, что его арестуют. Такие истории меня очень удручали. Или другая женщина, которую мы знали. Она могла часто выезжать на Запад. Это вызывало у других людей подозрение, о ней сплетничали, что так просто не бывает, она должна за это каким-то образом кому-то «платить». Это взаимное недоверие я воспринимал очень, очень близко к сердцу. То есть люди, которым выезжать разрешено, автоматически попадали под подозрение. Что частично, конечно, было верно, но тоже не всегда. И в КГБ были неглупые люди. Они тоже старались разобщать людей. Они этого и достигали, не правда ли? Одному было позволено немного больше — почему? Другому меньше… Никогда не знаешь, за кого тебя люди принимают.

— То есть вы все время чувствовали эту атмосферу недоверия?

— Да, но, собственно, довериться было почти некому… Например, когда мой отец говорил со Львом Копелевым о серьезных вещах, они писали друг другу записки. Они не говорили! В отелях, например. Никогда, ни слова! Мы знали, что там микрофоны. Мы ведь были размещены всегда в специальных отелях. Для западников — московский «Будапешт», например.

Все там у вас было очень раздельно. Были отели для западников, само собой, раздельные магазины. Привилегии для функционеров, для писателей. Мы были в Доме писателей под Ригой. Там были только писатели. Это был Дом писателей, собственный дом! Все было там очень просто, но все же намного лучше, чем в среднем по России. Здесь такое вообще трудно представить — что что-то делается для определенной профессиональной касты.

Из доброго — мы много посещали художников. Академия художеств показалась мне тогда очень интересной. Люди действительно чему-то учились. Это, конечно, было очень конвенционально — то, что они делали. Все одно и то же. Дети начинали заниматься в 10 лет, может ли такое быть? В 10—12 лет они начинали учиться в академии, то есть в школе, где искусство было главным предметом. Это очень рано.

— Как вам художники, советское искусство того времени?

— Мы посещали многих художников, которые тоже, конечно, были диссидентами. Но мы, естественно, смотрели и официальное искусство. Оно было весьма безобразно. Ужасно. Я имею в виду — сильно сделано, отлично сделано, но ужасно. Пропаганда….

Мы встречались с несколькими художниками — с Вадимом Сидуром, Борисом Биргером, привозили им много каталогов, например, каталог из Музея Людвига. Музей Людвига был тогда всемирно известным (самое большое собрание поп-арта в конце 60-х годов). Конечно, информации для художников на Востоке было мало, это ясно. Многих вещей здесь они еще не знали. Они не «отставали», нельзя так сказать, это было просто другое развитие искусства. Выучка была, собственно, намного лучше. Они действительно целенаправленно учились живописи, рисунку, что здесь уже не преподавалось.

— В письмах в Россию (Льву Копелеву) Генрих Бёлль просил прислать ему матрешек. Постоянно. Что еще вам присылали друзья из Советского Союза?

— Матрешек мы находили просто прекрасными. Они были типичными для России, но тогда здесь этого было очень мало. Их мы передаривали дальше. Я уже не знаю, как много их было. Но много.

Из СССР я взял с собой краски и пигменты. Там были некоторые специальные краски. Они есть только в России. Я был даже в Подольске на фабрике, которая делает краски. Хотел заказать у них больше. Но тогда не вышло. Они не могли поставлять краски за границу. Мы хотели даже через друга (он продавал краски) купить много. Не вышло.

— Почему, вам кажется, идеи Бёлля должны быть важны и сегодня? И какая идея вашего отца для вас в жизни стала самой главной?

— Есть одна его красивая, как мне кажется, цитата: «Я слеп к величинам». Это значит, меня не интересует, министр ли кто-то или рабочий. Есть нормальное отношение к людям (без привязанности к их рангам или положению), это мне представляется очень важным. Вся эта болтовня о знаменитостях, которая идет в медиа, знаменитые люди, важные люди — бессмыслица. Отец просто беспокоится о людях как людях, простых людях. Он однажды сказал: «Я слеп к величинам, как другие слепы к краскам». И я не восхищаюсь кем-то потому, что он министр. Может быть, он хороший министр, но мне это неважно. Он действительно относился к людям так. Отсюда пошло и то, что он стал заступаться за бедных, за преследуемых.

— Вы продолжили это, став одним из основателей Фонда им. Генриха Бёлля, того, что был еще до объединения с партией «Зеленые»?

— Сегодняшний Фонд им. Генриха Бёлля — это объединение трех фондов: Buntstift, Frauen-Anstiftung (Движение за права женщин) и собственно нашего кельнского Фонда имени Генриха Бёлля.

Наш фонд мы основали — да, вы правы — независимо от «Зеленых». Главные идеи — конечно, свобода и солидарность с третьим миром (как это тогда называли).

— Вы были тогда больше левыми? Сегодня Фонд Бёлля называют леволиберальным.

— Понятие «левое» сегодня (да и уже давно) больше не действует. Тогда было, конечно, еще по-другому. Мы были и левыми, и уже достаточно либеральными. То есть однозначно против любого вида догматизма. Демократия прежде всего.

— Какими были ваши первые проекты?

— Сотрудничество с «Мемориалом» в России было точно одним из первых проектов. Лев Копелев был частью фонда, он этим занимался. А также журналист и публицист Рудольф Вальтер Леонард.

— А что вы делали для так называемого третьего мира?

— Мы приглашали людей из разных стран, помогали. Из России пригласили [художника] Бориса Биргера, например. Он потом остался здесь.

Был важный проект Madres de Plazo de Mayo в Аргентине, например. У них там была военная диктатура. Одно из самых ужасных преступлений — там ловили беременных женщин на улице, помещали в тюрьму, а когда у тех рождались дети, детей у них отбирали. Женщин обычно убивали. Это происходило систематически. Мы тогда пытались помогать бабушкам, то есть матерям этих женщин, найти детей (их внуков). Там был сложный проект с генетикой. Эти матери de Plazo de Mayo каждую неделю выходили на демонстрацию в Буэнос-Айресе, требуя вернуть внуков. Во многих случаях со временем это удалось сделать.

Сначала у нас на все это было очень мало денег. Были пожертвования. Но потом относительно быстро стали приходить средства. Миллион марок тогда — огромная сумма. Можно было помогать очень многим.

— Я совсем не спрашиваю о вашей профессии. А сидим мы в вашем ателье. Вы — художник. Какие идеи для вас как для художника важны?

— Для меня есть только одна идея: искусство свободно. Всякую ответственность, всякую идеологию я абсолютно отклоняю, политическое искусство — тоже. Вот так вот. Пусть другие этим занимаются, но мне это неинтересно. Искусство свободно от всего. Вся эта болтовня, которую отчасти показывают на «Документе» в Касселе, меня не интересует. Я говорю это совершенно открыто, я уже не раз писал об этом. В Касселе однажды я наблюдал такое: там был проект — на земле лежали разбитые глиняные горшки. Самое интересное было — как на это реагировали люди. Они смотрели на осколки и медленно шли дальше, но потом вдруг останавливались, словно спрашивали себя: что бы это должно было значить? И шли читать тексты. Читаешь много текстов — а там ничего нет, абсолютно ничего. Это чистая болтовня, много иностранных слов, запутывающие понятия. Искусство не обязательно должно требовать комментария. Может быть, это такое мое экстремальное мнение о тенденциях в искусстве, но я вижу это так.

Художник как политик? Знаете, я всегда был тотально против социалистического реализма и подобных направлений. Иногда вспоминаю все это, думаю, что есть ведь и капиталистический реализм. Мне он тоже не нравится, отчасти это просто скучно. В 60-е годы мне это казалось интересным, но, если смотришь сегодня, по большей части все это искусство скучное. Конечно, я интересуюсь общественными темами и как художник, я тоже с ними работаю. Но не надо делать это политически плоско. Хотя другие видят это все иначе. Мне кажется, что с искусством у нас происходит что-то печальное. Сегодня многое зависит от того, как художник себя продает, это, к большому сожалению, сегодня — неотъемлемая часть художественного процесса. Искусство же по природе своей свободно.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости