«Мы — плохие читатели»

Переводчик Борис Хлебников о не прочитанном по-русски Бёлле

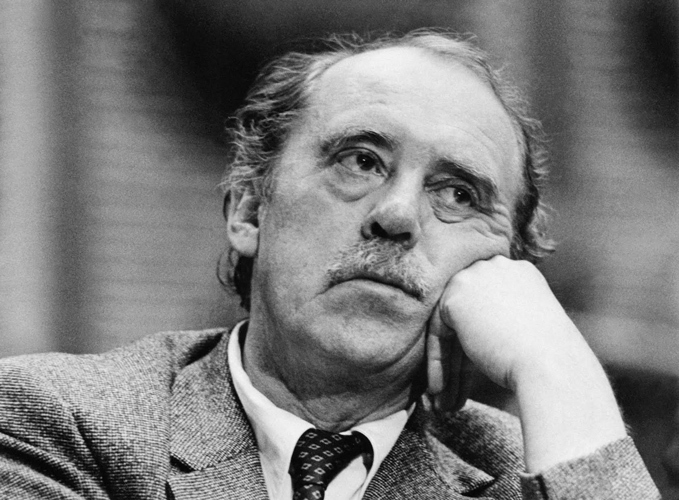

© AFP / East News

© AFP / East NewsБорис Николаевич Хлебников — переводчик с немецкого, французского и английского языков, вице-президент Европейской академии «Гражданское общество». В его переводах публиковались произведения Гюнтера Грасса (в том числе романы «Траектория краба», «Фотокамера», «Кошки-мышки» и книга воспоминаний «Луковица памяти»), Бернхарда Шлинка, Стефана Гейма, стихотворения Роберта Фроста. Перевел на русский язык рассказы Бёлля «Ноги моего брата», «Ты слишком часто ездишь в Гейдельберг» и другие. В последние годы в переводах Бориса Хлебникова выходят историко-философские труды Алейды Ассман: «Длинная тень прошлого. Мемориальная культура и историческая политика» (2014), «Новое недовольство мемориальной культурой» (2016), «Распалась связь времен? Взлет и падение темпорального режима Модерна» (2017).

— Есть иллюзия, что о Бёлле мы, российские читатели, знаем всё — и уж точно больше, чем о других зарубежных писателях его поколения. Эта любовь досталась нам по наследству от родителей, от тех, кто зачитывался им еще в 1950-х — 1960-х, и стала частью нашего общего читательского опыта. Такая уверенность в собственном всезнании — действительно иллюзия?

— С Бёллем самая большая проблема в том, что он у нас не прочитан. Да-да, вот этими читателями, о которых вы говорите. Вообще ведь перевод — дело конвенциональное, это своего рода общественный договор между читателями, издателями и переводчиками о том, что читатель знает, из чего можно исходить. И Бёллю здесь не повезло страшно.

Вот у нас сейчас сошлись три юбилея: столетие Бёлля, столетие переводчицы Людмилы Борисовны Черной и шестидесятилетие первой книжной публикации Бёлля на русском языке — в переводе Черной как раз. Вот она, эта книга, — «И не сказал ни единого слова».

Давайте вернемся туда, в 1957 год. У нас книга прочитана как роман о коммунальной квартире: жить в ней невозможно, коммунальный быт несовместим с человеческим достоинством. Здесь описана реальность примерно 1951 года, в Западной Германии книга выходит в 1953-м, прочла ее Черная, судя по всему, где-то в 1955-м, видно, как ее книжка задела, и в 1957 году роман выходит по-русски.

Почему вдруг такую необычайную остроту именно в это время все приобретает? Конечно, ни в предисловии, ни в отзывах об этом не говорилось. А вот почему: в 1957 году принимается партийно-правительственное постановление о массовом жилищном строительстве — о том, что в скором времени станет хрущевками и Новыми Черемушками. Везде ажитация, вдруг открылось окно возможностей, и становится по-настоящему страшно — обостряется социальная конкуренция, обостряется борьба. Когда вдруг становится реальной возможность получить жилье, а его можно получить, только проявив себя в качестве передовика, особенно остро переживается драма конформизма. Как бёллевский герой Фред Богнер не получает отдельное жилье, потому что ему не дала хорошую характеристику хозяйка квартиры, так и советский человек целиком зависит от характеристик, от отношений с вышестоящими.

Вот почему так сработала эта штука. Почему и книжку-то не страшно издать: смотрите, дескать, а там еще хуже. Но там еще и церковь поддерживает реставративную политику. У Бёлля ведь интересный персонаж. Он же не войной ушибленный, а тем, что война ничего не изменила. Вот как были несправедливость, богатство, бедность, христианство, которое не исповедует нестяжательство, а наоборот, всячески проповедует достижительство, так все и осталось, даже еще хуже стало. А еще это накладывается на критику общества потребления, «нового экономического чуда» — это все тоже не наш путь. Вот почему нам оказывается социально близок Бёлль, вот что мы в нем увидели.

Но мы читаем его весьма односторонне. Скажем, мы совсем не отдаем себе отчет в том, что католицизм в этот момент переживает острейшую внутреннюю борьбу, что внутри церкви борются реставративные тенденции и прогрессивные, те, что приведут вскоре к созыву Второго Ватиканского собора. Церковь там у него такой, можно сказать, концерн, она лоббирует свои интересы, в том числе поддерживает политику «нового экономического чуда». Есть там и позитивные персонажи среди священников, но тоже отнюдь не ратоборцы за Второй Ватиканский собор. Неправильно переводится и трактуется вся тематика церкви, а почему? Потому что, в отличие от квартирного вопроса, где все ясно, остро переживается, накладывается на нашу ситуацию, эта тема для переводчика не в фокусе.

Но и это не все. Вот складывающееся новое общество потребления, у которого в романе есть свой символ, прямо-таки настоящий апофеоз буржуазности. В переводе эта фигура названа аптекарем. Что, Бёлль против аптекарей? Да нет, конечно.

У него аптекаря вообще нет. В книге drogist, и это существенно. Что такое drogerie, опора этой самой политики «нового экономического чуда»? Это магазин непродовольственных товаров: бытовая химия, косметика, нерецептурные препараты. Чтобы держать такую лавочку, не нужно ни образования, ни специальных условий хранения — идеальная экономическая модель для скоробогатчиков. Плюс вся эта важная для читателей Бёлля символика нового быта, нового дома, частного строительства, нулевых ипотек — все, из чего складывается новый немецкий быт 1950-х. И drogist — ключевая фигура этой новой экономики. Перевести его на русский словом «аптекарь» — просто убить весь смысл.

Аптекарь — никакой не скоробогатчик: на фармацевта сперва нужно выучиться, а дальше появляются профессиональная этика, профессиональные организации. В романе же одновременно идут ярмарка новых товаров («выставка» в русском переводе, тоже нехорошо) и съезд этих самых дрогистов. Почему вдруг Бёлль клеймит их съезд? Да потому, что это съезд предпринимателей. Никогда бы он не сказал дурного слова о профсоюзе тех же аптекарей. Но съезд предпринимателей — это лоббистский орган, что-то там в свою пользу они выторговывают. Их, в понимании Бёлля, можно и нужно разоблачать.

А на улицах там, в романе, все это время висят рекламные плакаты — «Vertrau dich deinem Drogisten an» («Доверься своему дрогисту»). Обыгрывается как раз церковная формула, то, что каждый католик слышит на катехизации: «Vertrau dich deinem Priester an» («Доверься своему священнику»). Что же мы видим в русском тексте? Многократно повторенное «Доверяй своему аптекарю». Бессмыслица, в общем, получается.

Нет у переводчика этого ощущения тематической стройности, которое потом расходится вплоть до таких художественно-символических деталей. Из-за того, что эта реальность не переживается как драматическая, как с квартирным вопросом, все эти смыслы улетучиваются. И роман, выходит, не прочитан до сих пор. А ведь роман интереснейший — первый роман, где Бёлль так внятно выступает как антимодернист. Да, он решительно против модерна, против модерного культа конкуренции, спешки, успеха. Скорее уж Бёлль здесь за первохристианство, за реформирование жизни на других началах. Больше того, он оказывается выразителем тех, кто за модерном сильно не поспевает. Вот таких неприспособленных людей вроде этого Фреда Богнера, из которого ни до войны, ни после ничего не получилось — фотограф не получился, библиотекарь не получился. Нам, конечно, проще всего понять его как выразителя интеллигенции. Да, и у интеллигенции достижительство не очень сильно развито.

— Давайте скажем о мировоззренческом основании этой бёллевской философии — ведь и оно, это основание, слабо осмыслено российскими читателями.

— Бёлль всю жизнь находился под исключительным влиянием Леона Блуа, французского католического теолога. Прямо-таки был травмирован им. Мы говорим, что все о Бёлле знаем, но главный труд Блуа, «Кровь бедняка», появился по-русски только в 2005 году, и только в 2012-м у нас напечатана единственная серьезная статья [1] на тему «Генрих Бёлль и Леон Блуа» авторства Наталии Бакши. Для большинства же, даже для тех, кто знает Блуа, это все по-прежнему оторвано от Бёлля.

Он прочел эту книгу в девятнадцать лет, в 1936 году. Откуда у него эта тема нестяжательства и ее вариант — недостижительство, отказ от борьбы за жизненные блага, на чем модерн-то построен? Именно отсюда, из Блуа. Бедность как высшая степень добродетели — вот теология Блуа.

А рядом с бедностью рука об руку идет тема плотской любви. Это и есть две бёллевские сквозные темы, но ни то, ни другое у нас не вычитывалось. Или замазывалось, потому что на это не были готовы согласиться переводчики и читатели. Нестяжательство, апофеоз бедности — не для нас это. Да, страдать от бедности мы вполне умеем, особенно интеллигенция, но так, чтобы возводить ее в какое-то достоинство, — нет. И плотская любовь — тоже об этом надо уметь писать, переживать все это в слове, тоже не совсем наша тема.

Пара слов о самом Блуа. У него было много женщин, при этом он оставался убежденным католиком. Такая вот вера через страдание, через принятие греха. Особенно долгая связь у него была с проституткой, что очень важно: снова бёллевская тема. Четверо детей, из которых двое умирают от голода. Появляются другие женщины, снова грех и страдание, и все это в мистическом таком переживании излагается. А кто герои романа «И не сказал ни единого слова»? Женщина с тремя детьми (на самом деле с четырьмя), которая ходит вынужденно в эти часовые отели, но не к клиенту, а к собственному мужу, и сам Богнер, с трудом находящий деньги, чтобы оплатить встречу с собственной женой. Это просто биография Леона Блуа, только в трансформации послевоенной Германии.

— Немецкий читатель понимал и понимает эту связь?

— Ключевые мыслители в поколении Бёлля, прежде всего, мыслители правого толка — Эрнст Юнгер, Карл Шмидт — это все поклонники Леона Блуа. Сам Бёлль Блуа пропагандировал чрезвычайно, писал предисловия к новым переводам. В 1952 году, когда работа над романом «И не сказал ни единого слова» была в разгаре, Бёлль написал большое эссе о послевоенных немецких изданиях Блуа. Стоит ли добавлять, что и оно по-русски до сих пор не опубликовано?

А уж прямых и скрытых цитат из Блуа просто море у него. Да, и это тоже часть того контекста, которым мы не владеем.

В Бёлле вообще, знаете, уживалось многое, он был очень непрост. Вот он, скажем, сыграл такую значительную роль в судьбе Солженицына, об этом мы кое-что знаем, а потом сильно разошелся с ним, когда Солженицын жил на Западе. Не сказать, чтобы сам Бёлль был таким уж стопроцентным социал-демократом, скорее, там многое было замешено на личных отношениях с Вилли Брандтом, но все-таки социал-демократом — ладно, пускай сторонником — он был. Не был членом партии, в отличие от Грасса, но участвовал в избирательных кампаниях, в разного рода акциях, отнюдь не пустых и не ритуальных. Они были разными людьми с Грассом, но что их точно объединяло — они умели быть солидарными там, где требовалось общественно значимое действие. В 1974 году придумали журнал, он назывался сначала L-76, потом они переименовали его в L-80. Не сказать, что антидиссидентский, но в диссидентском движении они поддерживали определенную линию, ради этого все и затевалось. В пику «Континенту» максимовскому, в пику «Граням».

Идеологические расхождения с правым течением в русской эмиграции у Бёлля действительно были довольно существенные. Он как раз очень серьезно относился к журналу, много там публиковал, сам писал, что уже было для него обременительно. Но вместе с тем он как-то не враждовал с этими людьми. Но это уже просто бёллевский характер. Как-то он умел совмещать идеологические расхождения, весьма недвусмысленно высказанные, с человеческой приязнью. Вот как в случае с Солженицыным.

Генрих Белль с Гюнтером Грассом и Вилли Брандтом, 1970© DPA / East News

Генрих Белль с Гюнтером Грассом и Вилли Брандтом, 1970© DPA / East News— Германия — единственная страна, где архив политической полиции, Штази, в полном объеме доступен любому человеку, а уж исследователю и переводчику и подавно. Что в этом архиве есть на Бёлля?

— Это досье действительно вполне доступно, но оно не издано, в отличие, скажем, от дела Грасса, который сам инициировал эту публикацию, так что пухлый том с комментариями появился еще при его жизни. Бёлль был интересен и ЦРУ, и Штази, и КГБ — прежде всего, как источник информации о диссидентах. Думаю, он прекрасно это понимал.

У наших властей почему был к нему интерес? Потому что через него мы надеялись попасть в ПЕН-клуб. Зачем он нам нужен — разговор другой. Но это политика: ПЕН-клуб — правозащитная организация, не литературная. С этим, кстати, были большие проблемы в 2000 году, когда Грасс приехал сюда. У нас уже Путин, идет чеченская война, и Путин ее ведет. Началось сильное давление на Андрея Битова, на весь Русский ПЕН-центр: вы, мол, занимайтесь литературой, никто в вашу писательскую кухню не вмешивается, но политика — не ваше дело. И вроде российская организация к этой версии более-менее склонилась. А Грасс — почетный президент Международного ПЕН-клуба, ему не накинешь платок на роток. Он выступил здесь, конечно, с разгромной речью насчет чеченской войны — что мы не будем молчать, что ни одна война больше без нашего осуждения не может идти и далее в том же духе. Надо сказать, на него здесь здорово ополчились, все было довольно жестко. Василий Аксенов просто говорил: чего это, мол, прусский фельдфебель здесь командует, сами разберемся, что нам делать, пошел вон — до серьезного скандала чуть не дошло.

Но это мы отвлеклись, а насчет Бёлля и Штази еще такой любопытный имеется эпизод. Вот я держу том полного собрания сочинений со всеми материалами о романе «Глазами клоуна»: здесь история написания, черновые редакции, первые отклики — все, чему положено быть в академическом издании. И вот что любопытно: клоун Шнир в первоначальной версии — агент Штази, который простреливает себе руку и через границу перебирается в ФРГ. Основные главы пишутся здесь, в Советском Союзе. Но и этого тоже мы не знаем. И вот прошел юбилей, и вот начался следующий год, и ни одной публикации на эту тему — не говорю уже о новых переводах крупных произведений — не появилось. Никому у нас неинтересно?

— «Глазами клоуна» — тот почти исключительный случай, когда на русском языке почти одновременно появились сразу два перевода, Риты Райт-Ковалевой и Людмилы Черной. Здесь, кажется, можно сравнить — и весьма наглядно — эту глубину погружения в контекст.

— Анекдотический случай, да. Один перевод заказан журналом, другой — издательством. Два разных ведомства, а значит, два разных цензора. И получилось, что цензура выкинула разные места, так что, если прочесть две книжки, можно получить более-менее полное представление о тексте. Вот такие парадоксы советской действительности.

А если всерьез — да, стилистическая разница есть. Ее можно констатировать, анализировать, наслаждаться одним переводом и бранить другой. Но по существу никакой разницы нет. Вот, скажем, есть в романе антагонист главного героя, тот, за кого его девушка собирается замуж. По-русски его должность звучит смешно: он — секретарь Центрального комитета католиков. Но ЦК католиков в самом деле существовал и существует. Это было очень интересное движение мирян за активное участие в самоуправлении церковных общин. В том числе за подотчетность и открытое расходование средств, которыми владеет община, — а это немало, если учесть церковный налог и иные доходы. Плюс в те же годы появляются так называемые католические и протестантские академии, которые Рудольф Аугштайн, основатель еженедельника «Шпигель», убежденный атеист и критик церкви, назвал лучшим, что сделали немецкие церкви после 1945 года. Бёлль и сам был активным участником этого движения. Кто что об этом знает у нас? А ведь это то, чего совсем не было раньше, — теология освобождения, теология диалога, теология гостеприимства. Вот так и получается, что антагониста главного героя в романе «Глазами клоуна» мы воспринимаем слишком плоско. В моем понимании это именно так.

Откуда это упрощение в переводе? Для самого переводчика эта тема абсолютно на периферии сознания. А раз на периферии сознания, ошибки неизбежны: буквальный перевод, кажется, что это не так важно, можно оставить, скажем, как название улицы. Это не находится в фокусе внимания. Да, это очень связано и с конвенциональностью, с этими самыми читательскими ожиданиями, с читательским запросом.

А запроса-то нет: прошел, повторю, юбилей, и ни одного нового издания Бёлля не появилось. У нас ведь до сих пор второй перевод — исключительный случай. Мы привыкли, что книги переводятся один раз и навсегда. Издатель рассуждает так: есть канонический перевод, он сам уже артефакт, зачем ему создавать конкуренцию? Разве что пробудить всю эту грибницу, обнажить конвенциональную природу переводного текста. Или остается учинить скандал. Но скандал все упрощает. И получится: Черная — плохой переводчик, Райт-Ковалева — плохой переводчик, Апт — плохой переводчик. Да ничего подобного! Мы — плохие читатели. Переводчик реагирует на читательские ожидания, на читательскую культуру. И если с 1950-х или с 1970-х наше знание другой страны, Германии в частности, изменилось, рано или поздно на это не смогут не отреагировать издатели и переводчики. Сами читатели поведут разговор о книге совершенно в другом ключе. Но пока, как видим, этот сдвиг не произошел.

Вообще я считаю, что наша генеральная задача — провести ревизию и заново перевести как минимум канон литературы XX века. Переиздать все, что нуждается в новом осмыслении.

— Но проблема культурного фона все равно останется, каким бы ответственным ни стал читатель переводной книги. Как восполнить эти пробелы, где универсальный рецепт?

— Нет универсального рецепта ни у кого. Что это должно быть — развернутый комментарий? Реальный комментарий? Проблемная статья — не о самой книге, а, скорее, как раз о контексте, в который она попадает? Предисловием или послесловием никого не удивишь, они и в советское время были. Правда, тогда они больше спасали книгу — снимали, скажем, остроту того же квартирного вопроса, а по существу не говорили ничего. Каждый переводчик с каждой книгой решает этот вопрос заново. Есть задача — вот и выходишь из нее всякий раз как умеешь.

[1] Наталия Бакши. Мистерия бедности: Генрих Бёлль и Леон Блуа.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости