Ирина Кристи: «Я антисоветчица, извините, буквально с рождения»

COLTA.RU завершает проект «Диссиденты»

© Colta.ru

© Colta.ruИрина Григорьевна Кристи (25 мая 1937 г., Москва) — математик. Окончила механико-математический факультет МГУ в 1959 году, в 1959—1968 годах — младший научный сотрудник Института теоретической и экспериментальной физики, инженер-вычислитель. В 1965 году участвовала в «митинге гласности». Участница петиционной кампании вокруг «процесса четырех» (1967—1968), один из инициаторов и сборщик подписей под «письмом девяноста девяти» (1968) в защиту А.С. Есенина-Вольпина. В 1984 году посетила в ссылке А.Д. Сахарова и предала международной огласке факт его голодовки. Подвергалась принудительным госпитализациям (декабрь 1965 г. — февраль 1966 г., ПБ им. Кащенко; 1972), увольнениям с работы (1968, 1976), обыску и допросу по делу «Хроники текущих событий» (1972), «официальному предостережению» КГБ (1974), домашним арестам (1977 г., 1980 г., май—сентябрь 1984 г., после задержания в Горьком). В 1985 году эмигрировала в США, преподавала математику в Бостонском и Саффолкском университетах. Живет в Бостоне.

— 5 декабря 1965 года вы принимали участие в знаменитой первой демонстрации в защиту прав человека на Пушкинской площади...

— Если говорить о себе, то началом я считаю все-таки не 1965-й, а 1956 год. Причем я не могу сказать, что я тогда активно участвовала, но в чем-то я, безусловно, участвовала, потому что это были события у нас в Московском университете. В 1956 году у нас исключали студентов за так называемую политику — ну, за то, что тогда называлось политикой. За стенную газету. Это было начало, это как раз совпало с годом, когда Хрущев развенчал культ личности Сталина на ХХ съезде.

Я была помоложе, те студенты, которые это устроили, были старше, их имена известны. Был Вадим Янков, он есть и сейчас, он жив, в Москве живет. Был и есть Михаил Иванович Белецкий. И вот их просто исключили из университета, они на мехмате учились. У них была газета «Литературный бюллетень», посвященная тогдашним литературным новинкам.

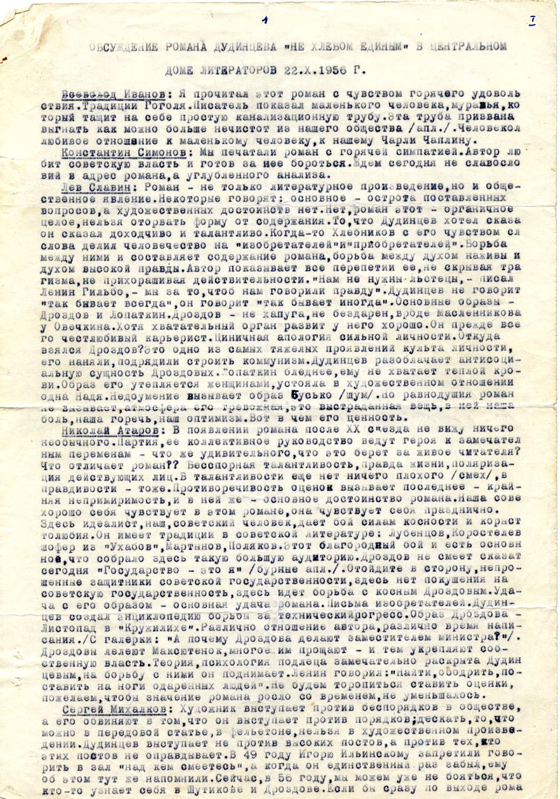

Из первого номера «Литературного бюллетеня»© Архив Международного Мемориала

Из первого номера «Литературного бюллетеня»© Архив Международного МемориалаТам было, во-первых, про [роман Владимира] Дудинцева. Из него сделали своего рода знамя оттепели, [22 октября 1956 года] было обсуждение «Не хлебом единым» в Центральном доме литераторов, и там отличился Паустовский, который вдруг выступил и что-то такое сказал, по тем временам совершенно неприемлемое: что у нас создалась каста партийных работников, мерзавцев и антисемитов, и как они смеют говорить от имени народа… Он никогда так раньше не выступал, а тут, в Доме литераторов, выступил, и ребята в этой газете привели выступление Паустовского. И им вменялось в вину, в частности, то, что они в этой стенной газете поместили это обсуждение «Не хлебом единым» и выбрали только два выступления, резких, «за». Это были Паустовский и еще кто-то — не помню [1].

И меня тогда потрясло, что это были мои друзья, а их просто представили к исключению. Такого не происходило на других факультетах. Вернее, на физфаке что-то было похожее, но не столь яркое. А на биофаке за несколько месяцев до этого вообще за кружок формальной генетики выгоняли ребят просто! И грустно, что это тоже с одобрения студентов. И все наши великие ученые, тогда на мехмате их было много — меня потрясло еще, как они себя вели. Эти великие ученые, среди них академик [Андрей] Колмогоров, который тогда [в 1954—1958 годах] был деканом, все очень испугались, растерялись и вели себя так себе. Из преподавателей было только одно интересное выступление в защиту, это [Роланд] Добрушин такой был. Покойный сейчас, к сожалению, а тогда молодой преподаватель. И главное другое — сама атмосфера на мехмате. Может быть, потому что по роду профессии они не были так связаны с идеологией и там кое-кто еще что-то соображал.

Ирина Кристи, начало 1960-х

Ирина Кристи, начало 1960-х Нас собрали в аудитории фактически их судить. А многие эту газету не читали, потому что повесили на стенку, а потом быстро сняли, и они сказали: а мы не будем судить, потому что мы не читали, позвольте нам прочесть. Но им сказали: нет, это мы не можем, она где-то заперта, далеко лежит. На что они сказали: а ничего, мы подождем. И вот наши студенты проголосовали за то, чтобы газету принесли и прочли. И принесли, и прочли. А там еще была статья Белецкого о Марке Щеглове, она вызвала аплодисменты просто.

То есть им вменялась публикация выступлений литераторов в ЦДЛ, потом статья о Марке Щеглове, где тоже, казалось бы, ничего особенного, но там Белецкий довольно мрачно писал о нашей литературе. И, может быть, он сделал из Марка Щеглова большего идеолога, чем тот был на самом деле, сделал из него политическую фигуру, которой он не был. Эдик Стоцкий, ныне покойный, примерно того же возраста, друг Белецкого, написал о Джоне Риде, что тот заявляет, будто только Троцкий и Ленин верили, что революция продержится больше скольких-то дней, была там такая цитата. И вот за эту цитату их тоже…

Это было событие! Важно само обсуждение и поведение наших великих — без шуток я говорю — ученых. Колмогоров был просто гений, но он был тогда нашим деканом, и, конечно, он не очень жаждал исключения студентов, но как-то не очень за них и боролся. Он считал, что они сами виноваты, особенно некоторые из них. Когда мы узнали о том, что они представлены к исключению, мы поехали небольшой группой на дачу к Колмогорову и там это услышали. Их через месяц только исключили, и в течение этого месяца [23 ноября 1956 года] было еще выдающееся собрание так называемого актива. Это был комсомольский актив, но весь актовый зал был забит, и желающих пускали, правда, сопротивляясь. Собрали студентов, а на сцене сидели все выдающиеся люди, включая ректора университета [Ивана] Петровского, математика. И это был такой скандал, и насколько они все перетрухали! Из преподавателей в защиту студентов выступил один Добрушин. Факультет тогда просто лихорадило, и преподаватели понимали, что мы не учимся, а только бегаем по кабинетам и обсуждаем, что случилось. И вот на наш курс пришел сам Колмогоров кое с кем из провинившихся. А провинившиеся — это были Белецкий, Янков, вообще считавшийся отпетым, [Михаил] Вайнштейн, которого привлекли тогда, потому что он был редактором газеты, и ему это повредило сильно, но к исключению его все-таки не представляли, вернее, представили, а потом отбили. И вот Колмогоров хотел взять кого-то из провинившихся. И он взял одного из редакции этой газеты — Володю Тихомирова. Колмогорову нужно было привести кого-то из бюллетеня, кто признает ошибки. Вот Колмогоров взял его с собой, но в качестве оппонента там был некий Соколовский, он преподавал нам политэкономию. А Соколовский, как я понимаю, был первым, кто увидел эту газету на стене, пришел в ужас и потребовал ее снять. Колмогоров говорил, в чем они виноваты. Кстати, для меня главным в газете были даже не эти статьи, а то, что газета эта была к 7 ноября, а там был нарисован какой-то символ, типа — пролетарий стоит на земле, разрывает цепи, и на знамени — колокол. То есть это, с одной стороны, к 7 ноября, а с другой стороны, «вы же понимаете, что они имели в виду». Ну вот, начали обсуждать, и Соколовский, с которого все это фактически началось, сказал, что это вроде как нехорошо. Соколовский сказал это, и вдруг Колмогоров наш, который понимал, что чем-то придется пожертвовать, говорит: «Было решено на партбюро это не обсуждать» — то есть прервал его. И все обрадовались, что он это сказал, а Соколовский говорит: «Андрей Николаевич, что же вы человека обижаете?» То есть он его прерывал просто, не дал говорить. И собрание было закрыто. Мы обрадовались, думали, что у Колмогорова в сознании переворот произошел, но на следующий день на собрании комсомольского актива, где это обсуждалось уже подробно, он не то что поддерживал ребят, но держался нейтрально…

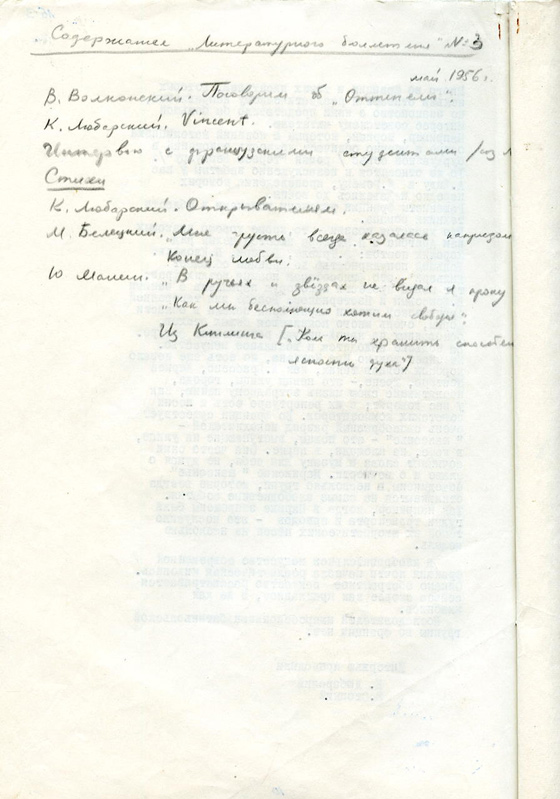

Содержание 3-го номера «Литературного бюллетеня»© Архив Международного Мемориала

Содержание 3-го номера «Литературного бюллетеня»© Архив Международного МемориалаИнтересно, что Петровский, ректор университета, выступал довольно либерально. Он сказал: «Это все ужасно! Куда мы несемся? Если провести касательную к кривой, по которой мы идем, куда же мы можем уйти…» — надо сказать, что вот эту его фразу я до сих пор не понимаю, хотя я математик все-таки…

И тогда же были венгерские события, было выступление Хрущева, когда он сказал, что пусть лучше студенты идут работать… Мы больше любили Мишу Белецкого, а Янков был такой… более академический, что ли, он и сейчас такой. Он, кстати, до этого объявил бойкот столовой в университете, в том же 1956 году, весной, что тоже невероятно было, за то, что плохо кормят. И тогда его тоже обсуждали и хотели исключить, но все-таки за него преподаватели вступились, потому что он был способный человек. Ну, Колмогоров всегда был за способных студентов. То есть Янков постоянно был в каких-то контрах с администрацией, от него надо было избавляться. Да, еще осенью он заявил, что выходит из комсомола. Белецкий никогда в комсомоле не был, а этот, значит, заявил, что не хочет быть в комсомоле больше. Это почти одновременно с историей с газетой. Поэтому в зале во время обсуждения исключения и об этом спрашивали. Он, конечно, был не очень хороший оратор, что-то мямлил, в общем, сказал, что ему комсомол не нужен. Можете представить, что это было по тем временам.

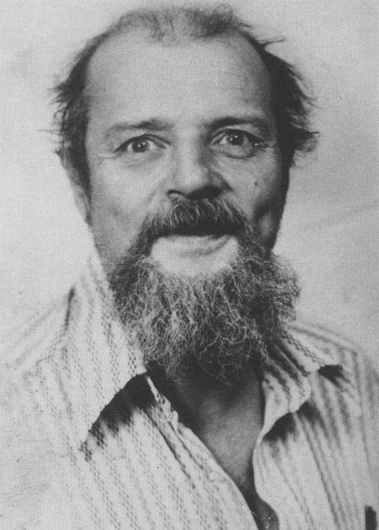

Михаил Белецкий на 1-м курсе. 1952 г.

Михаил Белецкий на 1-м курсе. 1952 г.Кончилось это тем, что Белецкого исключили, он уехал в Ереван, позже вернулся в Москву, потом был участником правозащитного движения на Украине. Янков и сейчас в Москве, и он — один из выдающихся людей этого времени. В этой же компании был тогда Кронид Любарский, он очень дружил с Белецким, но он на год раньше окончил МГУ и уехал. Он был астрономом, и он тогда уже был в Ашхабаде, думаю, только поэтому его это не коснулось.

Тут еще одна интересная вещь: до этого еще, в 1955 году, у нас была небольшая новогодняя вечеринка, которые у нас всегда были невероятно целомудренные, особенно никто не выпивал… Мы просто пошли погулять, у нас была манера — ночью гулять, шляться. А тогда уже стали появляться все эти туристские песни. Окуджавы еще не было, Галича тем более, но такие песни по тем временам тоже не всем нравились. И мы пошли гулять, и в эту же новогоднюю ночь мы повстречали трех представителей класса-гегемона. Нас было 13 человек. И Мишка Белецкий, он был старше на курс и просто к нам пришел. Было 7 мальчишек, 7 девчонок, и нам навстречу шли три представителя класса-гегемона; в результате ножевые ранения получили я и Белецкий. Я — в спину. Вот такая история была. Но из-за этого Белецкий потом пропустил год учебы.

Все произошло между Малой Бронной и Маяковской. Драка случилась просто ни из-за чего. Один из этих трех схватил нашу девчонку за руку, а наш сказал: «Отойдите». А я там вертелась, я понимала, что толку от меня никакого, но отходить нельзя, и я около него вертелась. Я к нему нарочно развернулась вот так, и он ударил меня в правую лопатку. Я поняла, что это не просто так удар рукой, я отбежала к стене и говорю: «Посмотрите, не порезана ли у меня шуба?» А ребята решили меня не волновать и сказали: «Нет». Но у меня потекла кровь, и я поняла, что, конечно, задели. Но я тогда испугалась еще, думаю: что они могут сделать с нашими мальчишками, если они меня так… И тут ко мне подходит Роксана Софроницкая, эмигрантка потом, она тогда диссиденткой не была, но у нее было элементарное чувство справедливости. Вот она подошла и говорит: «Миша не может встать». Ну, тут уже люди прибежали, там были прохожие, надо «скорую» вызывать. Так «скорая» не хотела брать, но тут уже толпа вокруг, и я сказала, что человек умрет сейчас и это под вашу ответственность, и тогда они сказали: «Ладно». И вот они нас отвезли в Склифосовского. А наших ребят, других, потом узнали, потому что они продолжали так же идти по Садовому кольцу, считая, что ничего особенного не сделали. Фамилия того, кто ударил, была Никитин, как сейчас помню, и судили его в феврале или в марте. Он не отрицал, что это он, и поскольку он ничего не отрицал, ему дали три года.

У меня было легкое ранение, но я все равно пошла на первую свою сессию, стремилась побыстрее экзамены сдать, а Миша мог не брать академический отпуск, он был уже на 4-м курсе, но он его взял, и из-за этого получилось через два года ровно то, что я вам рассказываю. А если бы он его не взял, он бы окончил, наверное, и все. Вот такая история. И вот на том собрании политическом обсуждали его «человеческое лицо» и спрашивали, кто может сказать о Белецком что-нибудь хорошее, а там всем было известно про эту драку, и говорили, что он на улице Горького защищал девушку, но уже к собранию тем не менее все это старались как-то замазать.

— Что вы делали после окончания университета?

— Ну, жили как-то, как все советские люди жили (смеется). Я работала у [Александра] Кронрода. Кстати, это тоже был довольно известный математик. Я работала и принимать участие в движении, можно считать, начала уже в 1965 году. Ну, тогда возвращались люди, уже отсидевшие, а у меня всегда был нездоровый интерес к этому. Я думаю, это какой-то семейный бэкграунд.

— У вас в семье кто-то был репрессирован?

— Нет, никто не был. Но у меня были дворянские родственники, меня даже крестил Джунковский.

— Владимир Федорович? Бывший московский губернатор и товарищ министра внутренних дел?

— Да-да, он меня крестил. Я родилась в 1937 году. Дело в том, что он был очень близок к семье моего отца, а у меня Трубецкие со стороны отца были… Но я этим не хвастаюсь, это как раз публика в среднем не очень интересная. Со стороны матери предки мои — разночинцы, которыми я больше горжусь. То есть я антисоветчица, извините, буквально с рождения. И мне довелось слышать то, что, может быть, не каждому советскому человеку было дано слышать. Вот меня Джунковский крестил, а через год его расстреляли. Но это со стороны отца, родители мои были уже разведены к тому времени, а жила я в семье матери. И в семье матери у меня был дед-разночинец, и он просто нес всякую антисоветчину в те времена. Сергей Николаевич Иванов, русский, беспартийный.

— Не любил советскую власть?

— Не то слово! Он сам был социалистом в свое время, поэтому был особенно разочарован тем, что с этим всем случилось. Потом, его очень беспокоила проблема сельского населения, что сделали с колхозниками, что делают со страной вообще. Но его не трогали. Хотя, я помню, он и в начале войны говорил правду-матку, причем кому попало. Это выглядело как некое чудачество.

Дед умер в 1958 году. Я помню, когда Сталин умер, вот многие рассказывают, как они там радовались, но это неправда. Большинство советских людей проливали слезы.

— А вы?

— Я, может быть, в какой-то момент растерялась, такая двойственность была. С одной стороны, все плакали… Дед мой сначала говорил: «Все кончено!» — передавали же до этого, что Сталин заболел. Но при этом он очень нервничал. Потому что понятно, что в России любые перемены — может быть, к худшему. А я еще тогда не осознавала до конца, какой мрачный тип был этот Иосиф, хотя я это все слышала, дед говорил, дома, после похорон, стал рассказывать. Но он вообще много чего рассказывал, что не в каждой семье можно было услышать. Помню, что Калинин умер, и дед тогда говорил, что Михаил Иванович Калинин как-то приехал в колхоз… А он это все знал, потому что к нему в больницу, где он работал, приходили пациенты еще и из деревни, поэтому он ни одного колхозника не пропускал, спрашивал, сколько платят за трудодень, а потом всем рассказывал, какой там ужас. И вот он мне говорит, что Михаил Иванович Калинин приехал в какую-то деревню и ему сказали: «Михаил Иванович, лошадей нет, пахать не на чем». А он говорит: «На бабах пашите» (смеется). Так что я имела некоторую информацию. С Иосифом Виссарионовичем, конечно, у меня потихонечку потом утрамбовалось. И бабушка у меня тоже была такой чудаковатой. Она не была такой интеллектуальной, как дед, но она мне тоже говорила: «Надевай свой пионерский ошейник!» А я так ляпнула в школе, в пятом классе, и это 1947 год. Что самое интересное, тут же одна моя подруга, очень способная армянская девка, пошла и доложила старшей пионервожатой об этом. Но бабушка как-то, в отличие от деда, говорила стихийно. Дед понимал, что за это могут не похвалить, но не мог удержаться, а у нее это просто так было, естественно. И вот подруга моя доложила, и меня тут же отвели к этой пионервожатой. Но странно, что тогда это как-то спустили на тормозах, потому что я, видимо, нравилась этой пионервожатой, и она мне просто сказала: «Сделай доклад о галстуке».

Юрий Айхенвальд, 60-е годы© Архив Международного Мемориала

Юрий Айхенвальд, 60-е годы© Архив Международного МемориалаУ меня родителей не расстреляли, но я всегда сочувствовала репрессированным. Всегда был моим близким другом Григорий Сергеевич Подъяпольский, он был мой дядя двоюродный, и он с детства не любил советскую власть. Он был дядя, но на самом деле он мне был как брат старший, потому что он 1926 года рождения, а я 1937-го, и был момент, когда он был как дядя, а потом как старший брат. И потом, когда я подружилась с [Юрием и Валерией] Айхенвальдами, я и его с ними познакомила, и он просто вошел к нам. А потом он, к сожалению, уже пошел так быстро, что мне не угнаться, и он просто, по-моему, загубил себя. Он умер в 1976-м, когда его в командировку послали с работы, и у него случился инсульт, потому что он ехал с сослуживцами, он был геолог. И вот с ним ехали сослуживцы, которые в поезде завели разговор, что, мол, все вы лезете, диссиденты, чтобы компенсировать свою научную неполноценность, он завелся на эту тему, и у него инсульт случился сразу же. Его отвезли в Саратов, он там умирал, и потом были грандиозные похороны. Он уже был членом Сахаровского комитета [по правам человека], но мне кажется, что он был достаточно уникальным сам по себе и ему не обязательно было вступать в Сахаровский комитет. Он же молодой совсем, ему было 49 лет, когда он умер. Вот мои близкие люди — Подъяпольский, Айхенвальды и Есенин-Вольпин, конечно, куда от него денешься.

Григорий Подъяпольский, начало 70-х© Архив Международного Мемориала

Григорий Подъяпольский, начало 70-х© Архив Международного Мемориала— Расскажите про Александра Сергеевича Есенина-Вольпина; как вы познакомились?

— Я работала у Кронрода много лет. А тогда появилась мода устраивать всякие физматшколы, где детей учили по особой программе, детей математического склада. Наверное, вы слышали — 2-я школа [Израиля] Гельфанда была, 7-я, которая фактически называлась Кронрода, и был Колмогоровский интернат, где Юлий Ким, кстати, работал. Его оттуда выперли, потому что Колмогоров считал, что диссидентство все-таки мешает. Так вот, я пошла работать не в известную школу, но тоже в физмат. А ушла я туда, чтобы помочь Мише Белецкому, тому самому, который вернулся из Еревана, уже потом был даже в аспирантуре тут, но поскольку у него всегда были такие завихрения, что математик он, может, никакой, а что-то в социальном плане он не мог перенести, то у него какие-то были метания. Ему диссертацию надо писать, а он взял часы в школе, то есть он считал, что лучше быть хорошим учителем, чем плохим ученым. Он взял на себя какие-то классы, это была 1000-я школа, и она была выше уровнем, чем обычная. Но он потом не рад был, что взял это на себя, потому что понял, что одновременно заниматься наукой и работать в школе трудновато. А эта школа одновременно была подшефной Института теоретической физики, где я работала, то есть некоторые желающие могли пойти и в эту школу тоже, и это им не то что засчитывалось, а им разрешали. Я пошла в эту школу отчасти из-за того, чтобы ему помочь, и мы поделили классы. А директор был такой обыкновенный бандит советский, по-моему, но мы ему почему-то очень понравились, особенно Михаил Иванович, но я тоже ему понравилась поначалу. И у нас все силы стали уходить на эту школу, потому что мы заинтересовались и преподавали ребятам так, как считали нужным. Тогда еще происходила какая-то реформа в образовании, если вы помните. И там были разные силы, в основном простые советские учителя. Там было очень много красивых женщин, директор был осетин, он их набирал. Потом там был еще математик в параллельном классе, который вкалывал просто, чуть не 30 часов в неделю имел, что немыслимая нагрузка, но он был практически послабее нас, он мехмат не кончал. Но дело не в этом, а в том, что он был при этом еще парторг там. И как-то он нас сразу невзлюбил, и меня, и Мишку. Может быть, он чувствовал, что мы пограмотнее его математически… Там были разные лица. Там был Николай Иванович Вербицкий, тоже известный учитель, который что-то в свое время писал в газете, когда была какая-то кампания против Эренбурга, что-то такое, и он выступил далеко не за Эренбурга, а наоборот. И как-то я сижу в учительской, и в учительскую входит такая немолодая, старше нас, дама, такая активистка, как мне показалось на первый взгляд, передовая учительница. Это была Валерия Михайловна Герлин, я ничего о ней тогда не знала. Там еще Лева Малкин был в этой компании, [Юрий] Гастев, но я с ними уже отдельно была знакома в это время. И меня всегда интересовали биографии таких людей, которые отсидели ни за что ни про что. А про нее я даже не сразу поняла, что она отсидела, не сразу поняла, с кем я имею дело. А Миша Белецкий сразу понял.

Валерия Герлин, Александр Асаркан, Юрий Айхенвальд

Валерия Герлин, Александр Асаркан, Юрий АйхенвальдНу, ее обожали, конечно, ее ученики! А ее мужа, Юрия Александровича [Айхенвальда], тоже обожали, он в другой школе работал. Он как-то их воспитывал немножко не по-советски, назовем это так. И я с ней подружилась, пришла к ним в дом. А это были истоки правозащитного движения — их открытый дом.

И вот там я встретила Есенина-Вольпина. Есенин-Вольпин там читал стихи, это был 1964 год, 24 сентября. Я о нем раньше слышала, но лично не знала. И когда я увидела это все, меня поразило, что это был такой открытый дом, сумасшедший дом, как они сами говорили, там кто стоял, кто сидел, и когда Есенина-Вольпина стали просить читать стихи, он читал подряд, не останавливаясь. Его не надо было уговаривать, в отличие от Юрия Александровича, который тоже очень хороший поэт. А Есенину-Вольпину было совершенно наплевать, слушают его или нет. Вот там я его увидела, и он тоже увидел меня, как потом говорил, и, что называется, глаз положил, но это ничего не значило, мы долго просто дружили. Потом была демонстрация в 1965 году, которую он устроил. Моя биография диссидентская началась с этого момента.

— Расскажите, пожалуйста, о подготовке к этой акции.

— Мы дружили, общались. Когда посадили Синявского и Даниэля, мы об этом все знали, и это была его идея, он сказал, что надо устраивать демонстрацию. Причем старая гвардия — а среди них много вполне смелых людей, Юрий Гастев, например, — все они не поддерживали. Слава Грабарь не сидел, но это тоже был очень достойный человек из этой компании. Юрий Айхенвальд, Коля Вильямс. Они все сначала были против и в ужасе, а он упорно говорил, что ничего особенного. Где в законе написано, что нельзя? Все это можно! И многие из старой гвардии старались его отговорить, но некоторые ему помогали, не совсем из старой гвардии, а другие люди. И когда у него позже брали интервью, он говорил, что «наша деятельность не представляла никакой опасности». Но кто ему помогал тогда, он забыл. А он никогда в жизни не мог бы не то что плакат сделать, а даже воззвание на нем написать. Юрий Киселев привез его на площадь, инвалид у нас был такой, без двух ног. И он на своей инвалидной коляске его привез. А то бы он точно сам не дошел.

На квартире Юрия Айхенвальда и Валерии Герлин, Москва, ул. Сайкина, д. 1/2. 1970-е гг.© Мемориал

На квартире Юрия Айхенвальда и Валерии Герлин, Москва, ул. Сайкина, д. 1/2. 1970-е гг.© Мемориал— То есть Александр Сергеевич был своего рода чудак?

— Не то слово! Он совершенно заформализован, не способен на сопереживание. Ему море по колено! Он не способен сопереживать, понять, что чувствуют простые люди. Он считает — ерунда. И когда он поначалу считал, что никому ничего не будет, он только один мог так считать, все остальные понимали, что, может, на площадь и надо пойти, но это опасно…

— А он искренне считал, что никому ничего не будет, или считал, что не должно быть?

— Вот Есенин-Вольпин написал памятку, как вести себя на допросах, и она написана в привычной ему недоступной форме. И если многие думают, что эта памятка на них так повлияла, я думаю, что они ошибаются и на них повлияло что-то другое, общая атмосфера. С того, что он начал, началось правозащитное движение, и помимо всех этих памяток было просто живое общение между собой людей, не слишком трусливых. И меня потом вызывали на допросы всюду, и Юрий Айхенвальд, который сам сидел, чуть ли не по ролям со мной допросы разыгрывал. А памятка… Есть статья, что можно отказаться от дачи показаний, — правильно, хорошая статья, и этому он нас учил. Но за это тоже могли судить. А вот врать нельзя. То есть ты отказываешься отвечать, но есть вероятность, что за это тебя привлекут к ответственности; так и было на суде Синявского и Даниэля. Это вопрос сложный, и до этого надо дозреть еще. Про себя я сразу поняла, что пусть лучше меня посадят, но я не хочу давать ни на кого показания. Но во многом он был прав, и демонстрация у него получилась, потому что они просто не знали, что с нами делать. Потом они уже ввели статью, по которой за демонстрацию можно было судить.

— В 1968 году вам уже пришлось организовывать общественную кампанию в защиту Есенина-Вольпина...

— Это я лично организовывала, это моих рук дело. Начиная с 1956 года я участвовала как-то в движении, но я была их моложе и еще не созрела для того, чтобы писать какие-то открытые протесты. Но 1956 год на меня так повлиял, что я знала, что на мехмате нужно делать, потому что там было много хороших людей, и я понимала, что я лучше всех могу это сделать, потому что я уже тогда видела расслоение от полных мерзавцев до таких героев типа Вольпина, там есть разные люди, которые постепенно до чего-то дозревали. Для меня был важен этот эксперимент, я понимала, что я с ним справлюсь, и я справилась как никто другой.

Меня пугала напуганная публика именно на мехмате, для меня мехмат был дорог, и я решила, что за это возьмусь. А реально, когда мы узнали, что Алека [Есенина-Вольпина в феврале 1968 года] посадили в спецпсихбольницу, надо было это организовать. Я и Алек уже были близкими друзьями, он меня привечал. Он тогда был женат на Вике Хаютиной. И Вика пыталась его как-то удержать. Ну, естественно, когда клуша живет с орлом, она пытается его удержать. С Викой у меня тоже были прекрасные отношения, неважно. Но на меня он глаз положил. Тем не менее я не была его любовницей. И я взялась за это письмо. Текст писал Айхенвальд, он выглядел даже мягким, но важен был сам факт, что ученые в это вмешались. И все равно у Алека, по-моему, невероятный иммунитет, и на его месте я бы никуда не уезжала. По-моему, ему вообще из России уезжать не надо было, хотя несколько поздновато об этом говорить.

— Он уехал по своей инициативе или его все-таки выдавили?

— И то и другое. Перед этим он еще ухитрился со мной расписаться, о чем я жалею.

— То есть он уехал, будучи формально вашим мужем?

— Да. И он поставил условие тогда, что не уедет, если не выпустят жену.

— А почему вы тогда не уехали?

— А я не хотела уезжать! Во всяком случае, таким образом мне не нужно было уезжать. Есенин-Вольпин, конечно, великий человек, но в моей жизни он сыграл, скорее, отрицательную роль. И я долго не хотела уезжать и потом уехала все-таки не к нему, а у меня уже был брак с Сергеем Генкиным, у нас ребенок уже родился.

— Вы же в 1985-м уехали?

— Да. И тогда тоже были причины для выталкивания нас. Но Сергей Генкин, конечно, не Алек Вольпин, он способен все-таки на какие-то сопереживания. А Есенин-Вольпин — более чем своеобразная фигура!

Александр Есенин-Вольпин

Александр Есенин-Вольпин— А как это формально разрешилось — он уехал, будучи вашим мужем…

— А я потом развелась с ним, здесь. Но это было опасно, конечно, потому что он несколько лет кричал на каждом шагу: «Что это Ирочка не едет?» А на самом деле люди поумнее понимали, что он не должен был себя так вести, потому что не для этого этот брак создавался. Просто меня научили мои друзья, Айхенвальды, мне советовали на всякий случай. Потому что я сама была активисткой, со мной могло что-то случиться. И я поддалась на эти уговоры, о чем до сих пор жалею. Тот же Подъяпольский, который тоже был под угрозой, абсолютно это не одобрял, потому что он понимал, что меня эта история поставит в такую странную зависимость.

— Он знал, что вы не хотите уезжать?

— Конечно, знал! Подъяпольский был мне ближе Айхенвальдов.

— А Есенин-Вольпин знал?

— Конечно, знал! Он давно сам хотел уехать, Алек. Но после «письма девяноста девяти», когда была целая кампания, людей начали тягать. Когда его выпустили, у меня было тяжелым камнем на душе то, что хотя подписывали люди сами, но все-таки очень многие из-за этого организованного мною письма пострадали. А у него эта идея была давно, он еще в 40-е годы написал стихотворение, которое кончалось так: «…чтоб от праха моего хоть России не досталось ничего!» Не у всех была такая точка зрения. Его лучший друг Слава Грабарь говорил: «Нет, я никуда не уеду!» Причем умный человек. Алек не понимал эмоций простых людей, что у них могут быть семьи и для человека трагедия, если он поедет, а семья нет, а для Алека не было никакой трагедии, он Вике заявил: «Я уеду». Она сказала: «Я никуда не поеду». И это его нисколько не останавливало.

Виктория Вольпин, 60-е годы© Архив Международного Мемориала

Виктория Вольпин, 60-е годы© Архив Международного МемориалаНо Вика была Вика, а я — я. Для нее было честью вступить в брак с таким человеком. Понимаете, это все-таки сын Есенина. Потом, у него же была мать — выдающаяся переводчица [Надежда Вольпин], она переводила Гете, она была очень самостоятельная, союзписательская такая дама. Она умерла в 1998 году, прожила 98 лет.

Вот его спрашивали: «А на что вы жили в ссылке?» Ведь этот человек мог в ссылке подойти к кому угодно на улице и сказать: «Смерть фашистскому палачу Сталину и бандитскому Политбюро!» Еще Сталин был жив. А они все были ссыльные, снимали жилье, а он мог прийти к ним и устроить такое. И когда его спрашивали, на что он там жил, он отвечал: «Не знаю… Мама присылала деньги». То есть мама, богатая союзписательская дама, посылала деньги взрослому уже сыну в Караганду. Но там же жили все остальные, и все где-то работали, даже Вава [Герлин-Айхенвальд], такая вполне тонкая женщина.

— Насколько выдающимся математиком он был?

— Это до сих пор осталось спорным. Спросите что-нибудь полегче. Он считает, что доказал, что арифметика противоречива вообще, что до сих пор спорно. И этого, по-моему, никто не понимает по всему миру, на весь мир, может быть, полтора человека понимают. Но просто для Алека был хороший период здесь, и я считаю, что Россия дала ему больше, чем Америка, Америка ему ни черта не дала. Потому что здесь были люди, которые понимали, что с ним надо считаться, и, будучи натурой противоречивой, он здесь занимался математической логикой. Здесь, в России, он работал в ВИНИТИ [Всесоюзном институте научной и технической информации АН СССР], куда его та же советская власть как-то устроила, и та же советская власть была заинтересована в том, чтобы он лучше был в научном советском институте, чем так болтался. Все ученые его знали, логики тоже, они не очень понимали его труды, но все-таки он варился в этой атмосфере и профессионально как-то развивался. Он в чем-то уникальный, поймите, и он перевел [Стивена] Клини, «Введение в метаматематику» [Москва: Издательство иностранной литературы, 1957]; это американский математик, он перевел его, находясь в Москве. И за работу в ВИНИТИ ему еще платили зарплату все-таки. Он мог в институт раз в неделю ходить, но должен был ходить, и это, мне кажется, важно было, потому что он общался в этом кругу, даже если коллеги его не понимали.

— А в Америке было не так? Как сложилась там его карьера?

— Не так! Из его работ ничего не поняли. По-моему, у меня карьера больше сложилась, чем у него. Ну, у него было все-таки имя ученого, были опубликованы его работы.

— Но больше все-таки это было имя ученого или диссидента?

— Да нет, если говорить по научной части, мы совершенно не пересекались в этом смысле с Америкой. Америке было совершенно наплевать, кто там диссидент, а здесь у него было и то и другое, безусловно. И до поры до времени он занимался не математической логикой, а топологией. Диссертацию он писал тут, в России, у [академика Павла] Александрова. Топология — тоже сложная наука, и он действительно там что-то сделал.

— Но вы сказали, что у него было имя. Диссертации пишут миллионы людей…

— Да, потому что он перевел «Введение в метаматематику», и это серьезная книга по логике американского ученого. Но перевел он ее здесь, в России.

— Но перевод — это все-таки не совсем вклад в науку.

— Не вклад в науку, но эта книга была настолько сложная, что один ее перевод — это подвиг! И он написал к ней комментарий. С какого-то момента он перестал заниматься топологией и стал заниматься математической логикой. Когда здесь в 1968 году был съезд, он уже был диссидентом, он был на этом съезде и выступал. Я просто слышала, что он говорил. И там был ленинградский математик — [Николай] Шанин, ныне покойный, который нарочно публично сказал, что работы Есенина-Вольпина непонятны, и просил, чтобы каждое его слово переводили. И это было воспринято многими людьми, идиотами, извините, вроде как подкоп под него советской власти. А я думаю, что советская власть тут совсем ни при чем, а это было действительно недоступно никому. И Шанин просил его переводить. Так что этот вопрос остается открытым, и при самом доброжелательном к нему отношении этот вопрос был всегда очень трудным. Он написал какие-то работы уже позже, когда уехал, и тот же Витя Финн говорил, что в этих работах он нашел ошибки, когда ему их сюда передали. И очень может быть, потому что Алек всегда говорил, что он варится в собственном соку. Он вообще не понимал, что такое сотрудничать (и это действительно иногда сложно) с коллегами. И он в полном одиночестве продолжал там писать. Он не был так уж известен в Америке, но на основании этих работ его кто-то пригласил. Но если в Америке приглашают, это не значит, что ему тут же обеспечена какая-то невероятная слава и карьера; это не так. Он должен показать свои труды, доказать, что в университет взяли не просто преподавателя. Ему дали просто преподавать, потому что некоторые его работы были известны, пригласили в Университет Баффало. Но на самом деле эти труды в любом университете можно докладывать только избранному кругу на семинаре, а в университет люди приходят учиться. В этом смысле американские университеты в миллион раз хуже русских, и подготовка американцев, такая обычная, математическая, совершенно никуда не годится, даже сейчас, по сравнению с Россией. Я просто знаю, я там преподавала, работала. Ему дали сначала возможность почитать спецкурс, но его спецкурс никак не мог быть рядовым курсом для студентов, и ему дали другой курс — какой-то рядовой, курс математического анализа, который мог быть где угодно. И это он читал, но его потом оттуда поперли, потому что студенты жаловались, что они платят огромные деньги, а ничего непонятно. Он сам об этом писал с черным юмором, очень мило: «Я обладал возмутительной человечностью. Я не продолжал лекций, когда в аудитории, кроме меня, не оказалось ни одного человека».

Александр Есенин-Вольпин

Александр Есенин-Вольпин— На что же он жил в Америке?

— А вы не дослушали еще, на что он жил в Караганде. Не только на мамины деньги. Он же считал, что преподавание — это не работа. А он там преподавал в вечерней школе. Вы представляете, что такое вечерняя школа, да еще в Караганде? Вот пришел странный преподаватель, вечерние студенты в Караганде там в карты играют на уроках и его слушают. А он говорит: «Это не важно. Кому надо, те поймут». Вот можете себе представить, что там кто понимал. И он девочке из «Мемориала», когда она к нему приходила, рассказывал, как работал в Америке, и говорит: «А потом они меня почему-то лишили этой работы. Я до сих пор не знаю почему». Я говорю: «Зато я знаю. Потому что ты никакой преподаватель. Ты устраивал им какие-то контрольные, зачеты?» — «Да, устраивал постоянно зачеты». — «И что было на зачете?» — «Если девочка хорошенькая, я ей ставил пятерку, если не очень хорошенькая, я ей ставил четверку…» Но ведь могли быть и мальчики, вы же понимаете.

Когда он работал в вечерней школе в Караганде, ему все-таки платили. Потом, правда, перестали, но мама посылала деньги. А в Америке, конечно, мама не посылала, но в Америке, если человек не может работать, платят пособие по безработице, а потом есть всеобщее такое пособие. Там с голоду умереть никому не дают. То есть он получал это пособие для бедных. Но поскольку он хоть как-то работал, он мог бы оформить себе social security, и потом он мог быть на старости лет получать немножко больше, чем просто пособие. Однако он не сумел это все оформить.

— Числился ли он хотя бы формально в университете? Или его просто выгнали и все?

— Да там никто не выгоняет, это называется — не продлили контракт. Он после этого в Бостонском университете работал. И я в Бостон приехала потом. Вот когда я туда приехала, он уже не работал. И это была его позиция такая, потому что главным для него была не эта работа, а то, что он писал все время.

Но он сам не придавал бедности никакого значения. Кстати, многим старым людям в Америке даже дают квартиры такие программные со скидкой. Так что там иногда даже работать не так выгодно, потому что тогда не дадут чего-то. Он это хорошо понял. А когда я уезжала, я тогда еще работала в институте, и я переживала, что подвожу людей, потому что у меня были другие представления о моих обязательствах, а он мне говорил: «Ну ты же прекрасно понимаешь, что это не работа! Кого ты там подводишь?» То есть тут культ Есенина-Вольпина, и все думают, что он всегда прав, а он не всегда прав. Вот такие дела.

Если возвращаться к тому, как он уезжал: во-первых, он давно хотел уехать. Во-вторых, хотя он все время мне объяснялся в любви, он был женат на Вике. Но когда он получил вызов из Израиля (тогда еще была мода — ехать в Израиль, даже не мода, а иначе было невозможно выехать, можно было выехать в Израиль, а потом ехать куда угодно), Вика, хотя она стопроцентная еврейка, сказала: «Я никуда не поеду!» Она занималась русской стариной, всякими там прялочками, ездила на Север, ей нечего было совершенно делать ни в какой Америке, и то, что она не поехала, она сделала совершенно правильно. Но когда ему жена, любимая или нелюбимая, с которой он ухитрился прожить десять лет, говорит, что «я никуда не поеду», для любого другого человека это было бы трагедией, а для него не было никакой трагедии. И он ей сказал: «А я все равно поеду». Сейчас мы с Викой дружны, и она мне рассказывала, что он еще считал так, что спасать надо русских, поскольку я не еврейка нисколько, именно таких надо спасать, а еврейка сама выедет. И он это даже недавно написал в мемуарах, я после его смерти, уже сейчас, прочла. При желании можно их издать.

— А многое не издано?

— Кое-что не издано. Он никогда не заботился об издании того, что писал. Нужно было, чтобы кто-то это сделал. У него были замечательные стихи, которые он здесь еще написал, и была книжка издана, но вы знаете, какой кровью эта книжка далась! Потому что он передал это на Запад, и фактически за это его посадили в психушку. Эти книжки есть, они изданы — его стихи. Потом, есть книжка о нем, которую сделал «Мемориал». Его классические стихи очень хороши, мы все их очень любим, и он некоторые из них издал путем передачи на Запад.

Так вот, русских надо спасать, а евреи и так выедут — он об этом кричал на каждом шагу. Я воспринимала это как треп. Я не очень хотела уезжать, но просто когда он своей любовью меня уже тут допекал, а Вика ему сказала: «Я не поеду, и все!» — он ей сказал: «Тогда я женюсь на Ирочке и ее вывезу». И Вика мне признавалась потом, что это ее доконало. Но забыли спросить саму Ирочку. А он об этом везде говорил, и даже сохранилось его заявление в ОВИР, где он написал, что выедет, только если разрешат вывезти научные статьи, их было много, он от руки их писал. И ему разрешили и даже выделили человека, который фильтровал его рукописи, не вывозит ли он что-то антисоветское. Нет, он вывозил только научные рукописи. И если бы даже не я была, а кому-то еще приспичило, он мог бы так же жениться, просто немедленно, чтобы спасти. К сожалению, я не была стопроцентно уверена, и тут меня еще Айхенвальды сбивали, у них были опасения, что меня тоже могут посадить, потому что были допросы и всякие эти дела, были у меня обыски, поэтому я все-таки поддалась на эти уговоры. Но я ему тогда сказала, что приеду с вероятностью два процента и еще меньше при этом вероятность, что мы будем вместе. Он сказал: «Это много, меня это устраивает». И мы подписали вместе эту бумагу. Но когда он выехал, он это забыл, потому что он всегда помнил только то, что ему хотелось, и поэтому несколько лет еще он портил мне отношения, говоря: «Почему Ирочка не едет…» — получалось, что я ему морочу голову. Ну, те, кто поумнее, знали, в чем было дело, и они считали, что меня надо вывозить, иначе меня посадят. Я с ним разводилась отсюда. А потом приехала туда уже с мужем и с ребенком, с далеко не молодым мужем, который был уже болен. В общем, это человек более чем оригинальный!

Ирина Кристи

Ирина Кристи— Вы хорошо знали Андрея Дмитриевича Сахарова...

— Сахарова я, конечно, знала! Он появился первый раз у нас в 1970 году, когда судили Револьта Пименова, это тоже был известный человек, весьма своеобразная личность, но не настолько своеобразная, как Алек. Это были его слова, что где бы Алек ни находился, он кончит тем, что в аудитории не останется ни одного человека. Он был тоже математиком, занимался своеобразной довольно областью и был очень заметным правозащитником, садился два раза, между прочим. И умудрялся еще так садиться, что за собой тащил сына, его тоже сажали. И еще друга, Бориса Вайля… Так вот, Сахаров пришел к нам как правозащитник только в 1970-м. А до этого он писал трактат [«Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе»], мы о нем слышали, знали, но он не выходил буквально на нашу арену. Потом появилась идея, что есть сочувствующие великие ученые, а мы ходили на открытые суды, на которые нас не пускали, мы стояли под дверьми, нас еще там всячески третировали, и была идея, что эти ученые могут пойти в суд и их могут пустить. Но Сахаров долго дозревал до этого. Сахарову, извините, до Вольпина как до Луны, так же как и до многих наших нормальных активистов. Были еще братья Яглом, довольно известные математики, Акива Моисеевич и Исаак Моисеевич, они тоже друзья Алека, и они старались для него что-то сделать. Особенно Акива Моисеевич мне тогда понравился, он был более смелый, Исаак был трусливее, поэтому его покарали еще больше, когда пришли за ними. Вот эти братья Яглом Сахарова знали тоже давным-давно… Акива жил потом в Бостоне, мы с ним дружили. И их очень наказали, кстати, за это «письмо девяноста девяти». Значит, Сахаров пришел к нам, когда был суд над Револьтом Пименовым, уже в такой роли — почти как свой парень, хотя до этого не был никаким своим парнем. И вот Яглом рассказывал, что они были с Сахаровым друзья и был такой разговор у них. Сахаров спросил: «Когда ты понял, что у нас не все в порядке, в каком году?» — «С самого начала, еще в 30-е». А он говорит: «А я сильно позже». То есть он в 30-е годы не понимал, что не все в порядке. Это было сильно позже, и его прозрение выразилось в том, что он написал трактат. А нашим активистом он стал именно в связи с судом над Пименовым.

У нас был еще Валерий Чалидзе, который был потолковее в правовых делах. Это был тоже очень интересный диссидент, ставивший такие же эксперименты, как Вольпин какое-то время. Только он это делал сознательно, а Вольпин — бессознательно. Именно Чалидзе организовал Комитет прав человека. Чалидзе организовал комитет, куда вошли он, Сахаров и Твердохлебов. Причем Сахаров был тогда совершенный мальчик, а те были опытные люди. Сахаров просто появился, и идея была такая — втянуть ученых в такое дело. Но при этом Сахаров, конечно, никакие вопросы не мог решать сам, он все делал под руководством Чалидзе. И, может быть, даже как консультанта использовал Вольпина, потому что у Вольпина были какие-то познания, а Сахаров никакой не правовед, он просто боролся за справедливость. Чалидзе понимал, что он будет просто писать законы, а Сахаров — имя, которое будет это поддерживать, и под этим именем комитет просуществует. Вольпина он поставил консультантом. И там был еще Эрнст Орловский, были такие чудаки, был еще [Борис] Цукерман, который в Израиль уехал, именно правовики, теоретически увлекавшиеся такими экспериментами. Например, Орловский писал письма еще при Хрущеве, которые заведомо не доходили. Он писал: «Никита Сергеевич, вы говорите, что у нас нет политзаключенных, а что вы на это скажете…» — и отправлял письмо заказным. Письмо не доходило, и потом он требовал за это компенсацию. Чалидзе во все это вздумалось вовлечь ученых, и там не только Сахаров, а еще [Игорь] Шафаревич был, известный наш ученый, математик. Их туда приклеили как имена, а потом они кончили плохо.

Поскольку суд над Пименовым был в Калуге, мы понимали, что придется туда поехать, и далеко не все отважились поехать туда. Я с Револьтом просто дружила, и для меня всегда были важны личные связи. Мы все приехали, и нас, конечно, никого не пустили. А Сахарова все-таки пустили. А в Калуге в суде был еще узкий коридорчик, и Револьта вели прямо мимо нас; для нас это был подарок, что он нас видел, мы могли его ударить по плечу там и так далее. И он потом рассказывал, что для него это была колоссальная поддержка. Так вот, его проводили мимо нас, потом явился Сахаров, а Чалидзе пытался его сопровождать. Его спросили, как его фамилия, а он сказал: «Я академик Сахаров, хочу присутствовать». Все легально вполне, тут еще была такая игра в легальность. А Чалидзе сказали, что нет, сопровождать нельзя, но Сахарова пустили. И он там сидел и записывал. Ему сказали: «Академик Сахаров, вы не должны это делать». А он говорит: «А что здесь такого? Я ложь не пишу!» — «Зачем вам нужно, чтобы ваше имя трепали западные радиостанции?» На это он тоже им что-то там достойно ответил. Конечно, он очень светлая личность, и потом он тоже набрался опыта, когда стал с нами совершенно «своим парнем».

Юра Айхенвальд потом создал поэму «Листопад в Калуге», где все это в какой-то мере отражено, в том числе и наши все портреты. И Сергея Ковалева, помню, я первый раз там увидела. И Револьт, когда его проводили мимо нас, успел мне пожать руку и крикнул: «Айхенвальда позови!» — «Зачем?» — «По поводу Литвинова—Богораз». А уже до этого было обращение Литвинова—Богораз, и Айхенвальдов потом за эти подписи выгоняли с работы, нас всех выгоняли за подписантство, потом их все-таки восстановили, случилось такое чудо. Потому что Вава, его жена, быстренько все это записала и тут же запустили в самиздат, и в книге [Айхенвальда «По грани острой» (Мюнхен, 1972)] это хорошо описано, «Как нас увольняли» называется. И Револьт понял так, что раз они подписывали письмо Литвинова—Богораз и их все-таки восстановили, получается, что ему нельзя ставить в обвинение это письмо. А ему ставили в обвинение текст этого письма тоже, распространение. Идея была бл*дская, простите, напоминающая: а почему этому ничего не было, а его за это… То есть он был не всегда этичен, у Револьта Пименова с этикой было так себе, поймите тонкости этого дела. Айхенвальды сказали, что не ехать нельзя, раз Револьт зовет, а им совершенно не хотелось ехать, особенно Юре. Юра умирал от страха.

И дальше на этом суде была такая история, что Револьт умудрился через конвой передавать как-то записки, а Виля, его жена, ее тоже пускали в суд… или чуть ли не ей он как-то сунул… Короче говоря, мы стоим в коридоре, жена Пименова — а она была нервная такая женщина — выходит и говорит: «Ах, какой ужас! Там пропали какие-то документы, я боюсь, что у Револьта будут неприятности, ах, папка…» Какой-то странный душок актерства был в ней, я ее знала не такой раньше, то есть она явно переигрывала. Я сразу поняла, что тут что-то не то. И тут наши мужчины встали на ее защиту, [Юрий] Шиханович, Ковалев, мол, отстаньте от бедной женщины. Но ей объяснили, что хуже ее мужу не будет, чем то, что уже произошло. И Люська Боннэр там стояла и тоже ей это объясняла. А я ее тоже немножко встряхнула, говорю: «Как тебе не стыдно, держи себя в руках!» А она мне говорит: «Дура, я притворяюсь». Потом еще пропустили нашего, пошел Ковалев. Возвращается и говорит: «Надо пойти поискать Андрея Дмитриевича. Они там затеяли какую-то липу, я боюсь, что кончится все обысками». А мы там все с портфелями, у кого что там. А суд уже кончился, это было уже после объявления приговора, но еще их не вывели. Мы хотели их дождаться, чтобы еще раз на них посмотреть, если будет возможность. А Андрей Дмитриевич вышел до этого, и Чалидзе так за него боялся, что еще ему выделил телохранителя, какой-то парень с бицепсами рядом с ними стоял, и они отдельно снимали там номер в Калуге. А мы все ездили в Калугу. Они раньше нас ушли, и мы даже не спросили, куда он идет. И Люся Боннэр с Ковалевым пошли искать Сахарова. Мы стояли там, ждали, а Ковалев нам сказал, что лучше, наверное, уйти, потому что могут быть провокации. По дороге я сказала Шихановичу: «По-моему, они там действительно что-то стащили, судя по тому, что Виля мне сказала…» И когда мы были уже в поезде, Ковалев нам сказал просто: он знал, что они нечаянно, по ошибке — хотя это, я уверена, не по ошибке было, — увели папку из суда, Андрей Сахаров по профессорской рассеянности ее унес. А на самом деле эту папку Револьт передал академику. И он потом уже уехал, позвонил и сказал: «Извините, я по рассеянности забрал у вас папку».

Потом папку вернули. Но там были записки Револьта, которых в ней уже не было. Вот это первый был такой поступок Сахарова, когда мы увидели уже, что вроде как это свой парень оказался.

Елена Боннэр и Андрей Сахаров в Горьком

Елена Боннэр и Андрей Сахаров в Горьком— А что за история с вашей поездкой в Горький? Это уже 1984 год.

— Это уже совсем другое. Сахаров же за свою жену был горой, он из-за нее голодал, а она хотела выехать в Европу. И ее один раз даже пускали, а потом еще раз надо было пустить. Был момент, когда он был арестован и в Горьком, а ее пускали [за границу]. Был момент, когда к нему даже в Горький кое-кого пускали. То есть нам, простым людям, иногда удавалось увидеть Сахарова. Вот Марья Подъяпольская, еще кто-то ездил. Но тогда было так, что он был охраняем, а она свободно могла ездить как жена. Это было до поры до времени, до 1984 года. И мы, диссиденты, ходили к ней, когда она приезжала в Москву. У нее у двери тоже стоял конвой, но мы этому конвою показывали документы, и они нас пускали внутрь. И она рассказывала, как там все происходит. Против нее велась кампания, всякие гадости писали. И мы поняли, что что-то происходит. И те, кто ходил к Сахарову, — я, Маша Подъяпольская, Борис Биргер, художник, Лена Копелева, которая, кстати, никогда ничего не боялась, жена Славы Грабаря, потом Руфь Григорьевна еще была здесь, мать [Елены Боннэр], — ну вот нас было несколько человек, которые следили все время за тем, что происходит, уже по-родственному так. Вот тогда мы поняли, что с ней тоже что-то случилось, может быть, даже посадили ее вместе с ним. И я, недолго думая, решила, что я поеду. Я знаю, что, если надо, я могу пройти сквозь стену, и решила ехать. Я понимала, что если и Люську там задержали, все намного хуже, но я верила в себя. А у меня был уже маленький ребенок, я была замужем за Сережей, и этот бедный Сережа не решился мне возражать. А моей матери, которая начала кричать сразу, я тоже сказала, что еду, но без подробностей. Ко мне пришла тогда Машка и нарисовала мне схему, как пройти, потому что я в Горький ехала впервые. Я знала, что у меня получится, но какой ценой…

Маша мне нарисовала, как доехать, и говорит: «Они там выходят на балкон, и ты сможешь их увидеть, может быть, успеешь даже что-то сказать». Я сказала еще Юре Айхенвальду, и он был в таком ужасе: «Я так боюсь за тебя! Они сейчас такие злые…» В общем, он потом и общаться со мной боялся, не мог это все пережить. И я купила билет на поезд и поехала.

Я вышла, и я все равно считаю, что везучая, потому что не всегда просто было их увидеть, и мы не знали точно, что с Люсей. Я пошла по этому плану Марьи Гавриловны, вижу этот балкон и вижу издали уже, что на балконе стоит Люся, она очень представительная дама была, очень заметная внешне, вроде как цветочки сажает на балконе. Это был второй этаж, по-моему.

— Первый.

— А около Люси какой-то провинциал, как мне показалось, топчется. И вижу — кто-то топчется возле балкона, разговаривает, а она на балконе. Я потом уже поняла, что это академик, когда прибавила шагу. А я еще для виду купила цветы для них. И они мне успели сказать все, что надо было в этой ситуации сказать. Я, значит, подхожу и говорю: «Люся, что с тобой?» Она говорит: «Мне предъявлена статья 190-я». А академик сказал мне, глядя прямо в глаза (и я ему верила даже больше, чем ей): «Я буду голодать, пока ее не отпустят». Главное, что они все это сказали. И Люся мне еще сказала: «Передай Машке и Ленке, у них ключи, чтобы они мои цветы поливали, еще что-то, чтобы взяли у меня брюки в шкафу…» Она начала тратить время именно на это. Я говорю: «Люсенька, я постараюсь. Но, по-моему, уже никого не пускают в твою квартиру». — «Как, мои цветы никто не поливает?» Она очаровательная женщина, ничего не скажешь! А Сахаров сказал: «Держись от нас подальше» — когда я уже подошла к ним на глазах у милиции. И она мне говорит: «Ну вот, сейчас уже идут тебя арестовывать…» Я говорю: «Хорошо». Подходит мильтон и даже так с участием говорит: «Пройдемте». А я даже не думала сопротивляться, говорю: «Хорошо, пройдемте». У них там было здание типа опорного пункта, я пошла туда и там долго сидела. А потом пришел специальный уполномоченный, который за ними наблюдал, фамилия у него была Снежневский, и он начал меня спрашивать, а я и говорю: «Я просто в гости приехала». Он: «А где вы работаете?» — что-то еще стал спрашивать. Я в этот момент была уволена, давала уроки на дому, и я говорю: «Я не работаю. У меня инвалидность, 29 рублей получаю». Он говорит: «Хорошо живете на 29 рублей — ездите, путешествуете… Сейчас сделаем вам досмотр, запишем все». И они меня посадили в КПЗ, как пьяных там сажают, проституток на сколько-то суток. Он сказал, что утром будет суд за хулиганство. И он объяснил почему: «Когда вас забирали, вы милиционеру кричали: “Уберите руки!”» А я говорю: «Ничего подобного не было!» — «Вы на меня голос не повышайте. Вы нарушили, конечно. Будем вас судить, разбираться». Я сказала, что у меня ребенок вообще-то, трех лет. А он говорит: «Ничего, с соседкой побудет…» — «И что вы собираетесь мне за это дать?» — «Ну, может, 10 или 15 суток». Это он мне так неофициально сообщил. Пришла женщина, сделала мне личный досмотр, догола меня раздели, ничего у меня не нашли, естественно. Меня отвели в КПЗ. И как они мне хамили, обращались грубо! Привели меня в камеру, там параша, ведро с водой… Он думал, что я здесь заскучаю, если мне дадут 15 суток, а я думала, что отдохну как раз здесь. На другой день меня отвели в суд, я понимала, что все решено, но я сказала, что это мои хорошие знакомые, я приехала просто повидать их и все такое, в квартиру я не входила… А там было написано, что я ломилась в квартиру, даже свидетель нашелся, и кричала: «Лена, Лена!» И судья претендовал на такую культурность, он говорит: «Но вы же умный, взрослый человек, не могли не знать, на каком положении находятся ваши хорошие знакомые». Я говорю: «Ну и что? А что я, собственно, сделала? Я просто их увидела на улице». Это был их недосмотр, видимо, что я смогла подойти. Ему сказать было нечего, короче говоря, и все. А потом приходит ко мне снова Снежневский и говорит: «Вам присудили штраф — 29 рублей». Который я до сих пор не отдала (смеется).

Он меня спросил, что я собираюсь делать дальше. Я сказала, что собираюсь ехать домой, у меня ребенок… А он говорит: «Хорошо, а вы не собираетесь к Сахарову еще заходить?» И я ему совершенно честно сказала: «Нет, не собираюсь». А зачем? Я уже и так все поняла, и мне нужно было с этой информацией доехать до Москвы, я считала, это моя цель. Я так и сделала. И когда меня отпустили, я еще из автомата пыталась дозвониться в Москву если не домой, то Юре Айхенвальду, который матерился, весь дрожал, но хотел все знать при этом. Но все автоматы были перекрыты, то есть он меня слышал, я его — нет. Кто их знает, они все могли сделать… Я приехала в Москву без всяких препятствий, и оказалось, что моя мать устроила панику там, она уже решила, что тут что-то не то. Айхенвальды приехали и ее успокоили. И Сережка мой был в панике, он опасался худшего исхода. Я потом спрашивала: «Какого худшего исхода? Ареста, что ли?» Он говорит: «Да». Мне потом Маша сказала: «Наверное, он думал, что тебя убили». Я говорю: «Нет, он не такой дурак, ясно, что меня не убьют». Это, конечно, и Айхенвальды понимали тоже. Но была жуткая паника. И когда я приехала и рассказала это все бедному Сережке, я понимала, что нужно это сразу объявить, и он даже сказал, что надо объявить, но как это сделать — нужно подумать еще. И он сказал: «Нужна ли тебе эта мировая слава — неизвестно. Ты тогда уроки не сможешь давать».

В общем, я поехала к Марье Гавриловне, я ждала гостей вечером, потому что я всем нашим сказала, что смогу все рассказать, когда придут гости. Сережа на работу пошел, он не знал подробностей. Я приехала к Маше, все это написала, Копелевой все это написали, и она сказала: «Сейчас попробую передать Биргеру, тому, сему…» А я Машу слушалась, когда надо принять какой-то политический шаг. Там был еще [Борис] Альтшулер, но его я не так знала, а с Машей я была близка. И она мне сказала: «Просто сейчас же напиши, мы прямо сейчас пойдем, звони в посольство из автомата». Я звоню в посольство, Роберт Колман, американец, подошел. Я пыталась говорить по-английски, довольно хреново, и он мне говорит: «Можете говорить по-русски?» — «Могу. У меня сведения о Сахарове, довольно срочные. Можете прийти вечером?» И он правильно среагировал, он говорит: «А нельзя ли прямо сейчас?» — «Да, можно». И мы с Машкой взяли такси, моего сына взяли, сели в такси и поехали ко мне домой. На Малой Грузинской у меня была квартира. И буквально мы приехали — уже телефон был отключен, но еще не пришли, охраны еще не было, я вошла в свою квартиру свободно. И эти ребята успели ко мне приехать, это были [корреспондент Associated Press] Сергей Шмеман и Роберт Колман из посольства. Я им это все рассказала, они меня даже сфотографировали, я сказала: «Только без сына». И посольством, конечно, это было тут же объявлено, но тогда так глушили, что кое-что было не объявлено поэтому. Да, они сфотографировали меня. Они спросили, конфиденциальная ли это информация. Я сказал, что нет, можно все публиковать от моего имени. И они сказали: «Если что-то с вами случится, сообщите». Я ответила: «Насколько могу, сообщу». После чего, буквально при них еще, приходит бедный Сережа… и он растерялся. Хотя он был к этому готов, но он не понял, что все произойдет так быстро. Но я сама не знала, я думала, что придут гости, я им просто расскажу. Ну, я была наивная, но мы сделали все правильно, и Марья Гавриловна больше всех мне помогла. И тут Машка тоже сидит, заходит Сережа и мне говорит: «Что делать? Я не знал, я пригласил ученицу». А ученики часто у нас были с улицы. А Маша говорит: «Ничего не будет». Но просто Сережа очень боялся… Я думала, что у меня еще есть время, это было лето, вечером придут гости, а было четыре часа дня: я выйду, куплю в магазине что-нибудь сладкое к чаю... Пошла, купила сладкое, а возвращаюсь обратно и вижу — у моих дверей уже стоит пост, парень или двое. И он говорит: «Извините, но сюда нельзя». Я говорю: «Как так нельзя? Я здесь живу!» Он говорит: «Документы». Я показываю паспорт, он говорит: «Извините, пожалуйста» — и пропускает. Я вхожу, там сидит Машка, Сережа дает урок. И когда я сказала, Сережа, конечно, очень испугался за девочку просто, как она выйдет отсюда, ученица, совершенно с улицы. А Машка мне говорит: «Ну, вы сделали все вовремя». Потом девочка прекрасно вышла, а гостей, конечно, ко мне не пустили и даже все сумочки у них обыскали, все такое. Машка тоже вышла благополучно. А мы сидели в своей квартире, но все-таки могли выходить первые два дня. Это было 6 мая, а мы еще в День Победы могли выйти на улицу, пошли вместе с ребенком. А моя мать, дуреха, еще решила, что уже все в порядке, раз я вернулась, она отправилась в квартиру Сережи и в депрессии валялась, даже не отвечала на звонки. Но потом ей все же дозвонились, когда мы уже были под арестом. А она уже думала, что все кончено, раз я вернулась.

— То есть вас выпустили 9 мая погулять…

— Да, но пост все стоял. А потом я попыталась выйти из квартиры — нельзя вообще. А там уже знали, что я выходила 5 декабря, потом 10 декабря, у нас это были регулярные уже выходы на площадь. Как смеялся Айхенвальд — «митинг гласности молчаньем». То есть молча мы приходили к Пушкину, снимали шапки, но ничего другого не предпринимали. Мне такое и раньше устраивали — такой домашний арест, но всего на один день. Я решила, что это опять домашний арест, только он оказался на четыре месяца.

— Четыре месяца вас не выпускали из квартиры?

— Да, меня не выпускали из квартиры, но настоящий домашний арест начался после 9 мая. Причем главным злом была я, поэтому мне разрешали выйти, погулять с ребенком, в магазин, но эти «кавалеры» меня всюду сопровождали. Они там жили круглые сутки.

— И они как-то объяснили свое поведение?

— Конечно, нет! Это же просто исполнители. К тому же они говорят, что они из милиции, а на самом деле нет.

— А какие-то формальные обвинения вам предъявили?

— Нет, что вы! И нас так продержали четыре месяца. А потом сняли. Когда Люську Боннэр осудили, тогда нас отпустили. Мы были в таком режиме. А Сережа бедный ведь работал, и он сам явился ко мне, они про него не знали, что у меня муж есть. Но вот Сережа сказал: «Я сам пришел в тюрьму». Он им сказал: «Я муж хозяйки дома». А они ничего не знали, проверили его паспорт, и он так со мной вместе и сел. Но у него был более щадящий режим. Он говорил: «Мне на работу». И его отпускали на работу, но сопровождали каждый раз туда и обратно. Самое интересное, что работа у него была такая, институт, что он мог оттуда звонить, что угодно. Но Сережа, по-моему, все это перенес хуже, чем я. Он потом заболел рассеянным склерозом, и мне кажется, что началось все с этого. А я как раз легко переносила это. И он, уходя, тогда даже сказал: «Я не знаю, вернусь ли я». А я сказала: «Ты, конечно, вернешься, но они тебя тоже будут держать». Но я просто была плохая подсудимая, а он получше. Или он им сообщал: «Я хочу вместе с сыном прогуляться, пойти в гости к тетушке, которая меня воспитывала, когда мой отец был расстрелян». Нет, они его отпускали — к тетушке, еще куда-то.

— И когда Елену Георгиевну осудили, они ушли?

— Я не знала, осудили ли Елену Георгиевну, но я догадывалась, а потом узнала, что да. Тогда мы могли только догадываться. Меня друзья учили, Айхенвальды те же, не вступать в разговоры, и я с этими охранниками не разговаривала особенно, тем более эти не совсем гэбэшники были, а из милиции. Когда они за мной ходили, я по-разному вела себя, но держала с ними дистанцию. Но все-таки, когда они ходят со мной и со мной еще ребенок, трудно совсем ничего не говорить. Я писала письма наружу, выходила, спрятав конверт, а мне не разрешалось, я должна была им показывать. Но я скорее умру, чем покажу. И вот иду с одним, который, помню, претендовал на то, что он такой интеллигентный человек, цитировал Анатоля Франса… Ну, они разные были! Так вот, мы шли, и я письмо прятала, а потом так бегу и раз — письмо опускаю. А у них было такое требование, чтобы я письмо, прежде чем опустить, показывала им. Я опустила, а он мне говорит: «Что это вы с нами не посоветовались?» А я говорю: «А почему это я должна с вами советоваться? Вы меня, пожалуйста, не путайте со своими сотрудниками, я у вас не работаю». На что этот дурак мне говорит: «Чтобы у нас работать, это надо еще заслужить». И я ему говорю: «Чтобы быть бандитом, тоже еще надо заслужить». И он так обиделся и сказал: «Дура набитая!» (смеется). У нас с ним идеологии были разные. Там были разные, и с некоторыми Сережа даже беседовал, рассказал, что у него отца расстреляли в 30-е годы. А они ему говорят: «Если бы сейчас были 30-е годы, вас бы в живых уже не было». А Сережа говорит: «Кстати, вас тоже» (смеется).

Нас посещали. К нам не пускали, но были отдельные исключения, когда они разрешали поговорить в их присутствии. Причем были очень известные посетители, такие, как Лена Копелева, Марья Гавриловна Подъяпольская, которую знали просто настолько хорошо… Они слушали просто наши разговоры. Бывало, что они кого-то выпроваживали. Был случай, когда не пустили внутрь даже Сережиного брата, который приехал из другого города. Был случай, когда я не стала ничего просить, а Сережа сказал: «У Иры сегодня день смерти отца, он похоронен в Перхушкове, и она туда ездит». И они говорят: «Пожалуйста». А им было скучно сидеть все время так, и они там резались в домино. И они сказали, что будут меня сопровождать. Они ехали со мной, но думали, что это будет на машине, а я на машине доехала до Перхушкова, а там еще пешком шла, он похоронен там на деревенском кладбище. Они, бедные, так и шли со мной всю дорогу. И на кладбище какая-то женщина говорит: «Это что, ребята с вами?» Я говорю: «Нет». А я никогда не говорила, что они со мной. Они же не мои приятели, я их не приглашала. Вот Илья Бурмистрович — тоже наш друг, сидел за самиздат — если приходил к нам на площадку, мы ему даже чай на площадку подавали, раз его не пускали, при них. А я его еще просила починить что-то, а так сама чинила всю технику в доме, и когда я говорила, что мне надо туда-то, меня обычно пускали.

— В общем, через четыре месяца они ушли и вскоре после этого вы уехали?

— Когда нас отпустили, мы уехали сначала в Коктебель, просто отдохнуть на месяц. Даже с ребенком. Осенью мы отдохнули. Но я уже понимала, что будет какое-то предложение, потому что тогда звонили некоторым, кто был в отказе до того, предлагали уехать.

— Вы ходили в отказе?

— Мы один раз подавали на выезд, но нам отказали. А тут никакой подачи не было, мне просто позвонили и сказали: «Мы готовы вас отпустить». Вот буквально по телефону из ОВИРа. Это очень мало кому так звонили, единицам до этого.

— А задолго до этого вы подавали, в каком году?

— Мы вообще подавали года за два до этого, и нам отказали. И когда они звонили, это был просто предлог такой. Было просто несколько людей, которые им надоели, и они считали, что эти люди должны уехать. А Люся Боннэр считала, что это Сахаров мне свободу подарил (смеется).

[1] Имеется в виду выступление филолога-германиста Грейнема Ратгауза на обсуждении романа Дудинцева на филфаке МГУ. — Г.М.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости