Вера Лашкова: «У нас не было желания увидеть зарю свободы»

Участница «процесса четырех» о страхе, достоинстве и политике

© из архива Веры Лашковой

© из архива Веры ЛашковойВера Иосифовна Лашкова (род. 18 июня 1944 года в Москве) в 1965—1967 годах училась на режиссерском факультете Московского института культуры (вечернее отделение) и работала машинисткой. Была дружна с участниками литературной группы СМОГ, неформальным образом собиравшимися в 1965—1966 годах у нее в комнате.

В 1966 году занималась перепечаткой самиздатовских сборников «Белая книга» (материалы дела Синявского и Даниэля, собранные Александром Гинзбургом) и «Феникс-66» (составитель Юрий Галансков). В связи с этим 17 января 1967 года арестована, провела год в предварительном заключении и 8—12 января 1968 года на «процессе четырех» (Ю. Галансков, А. Гинзбург, А. Добровольский, В. Лашкова) осуждена Мосгорсудом к одному году тюрьмы (освобождена с зачетом уже проведенного в СИЗО времени).

После освобождения в 1968—1972 годах регулярно перепечатывала «Хронику текущих событий» (начиная со второго выпуска), затем — составлявшийся Зоей Крахмальниковой христианский альманах «Надежда» и другие материалы самиздата. Составительница (вместе с Ариной Гинзбург) самиздатовского сборника «Калуга, июль 1978» о процессе над А. Гинзбургом. Участница Фонда помощи политзаключенным (1974—1982). Была свидетельницей защиты на процессе по делу А.Э. Краснова-Левитина в 1971 году. Подвергалась преследованиям: обыск (1980), «беседы» в милиции и райисполкоме (1982). В 1983 году была выслана из Москвы.

С 1990 года вновь живет в Москве, пенсионерка.

— В интервью Ярославу Горбаневскому вы говорите, что основным фактором, повлиявшим на ваш жизненный путь, были ваши друзья, общение с ними. Кто были эти люди, с кем вы общались в середине 1960-х? И как это общение привело вас в политику?

— Жизнь — это такая непрерывная вещь, такой непрерывный процесс, который все время не контролируешь с точки зрения того, что во что и как переходит. Поэтому трудно сказать… Я познакомилась со всеми моими будущими друзьями почти сразу, окончив школу. Это было связано с Ленинской библиотекой. Потому что моя очень близкая подруга Нина Серебрякова — мы с ней родились и выросли в одной квартире на Кропоткинской, ныне Пречистенке, — когда окончила школу, пошла работать в Ленинку. И через Ленинскую библиотеку возникла масса знакомств. Я стала туда без конца ходить и читала. Я была постоянной читательницей Ленинки.

— Но в Ленинку не пускали без высшего образования.

— А мы ходили в юношеский зал, сбоку, со Знаменки. И я очень хорошо запомнила, например, знакомство с Анатолием Эммануиловичем [Красновым-]Левитиным, который был для меня просто столпом и утверждением истины во всех смыслах. Он и сам по себе, конечно, был блестящий, замечательный человек, эрудированный. Он вообще педагог был по призванию и по сути своей. Он очень нас всех любил, можно сказать, наверное, какой-то отеческой любовью, не педагогической. Он как-то привлекал к себе тем, что все знал. Мне казалось, что он все знал о литературе, о театре, которым я тогда очень увлекалась. Анатолий Эммануилович — один из главных людей в моей жизни. Он сидел, вы знаете, тогда [в 1949—1956 годах]. Он был публицистом, писал о проблемах церкви. А я в то время уже научилась печатать.

Майя Копелева, Аида Тапешкина, Елена Галанскова и А. Э. Краснов-Левитин. Начало 1970-х© Из архива Веры Лашковой

Майя Копелева, Аида Тапешкина, Елена Галанскова и А. Э. Краснов-Левитин. Начало 1970-х© Из архива Веры Лашковой— Вы говорили, что у вас была религиозная семья. Вам эта тематика была не чужда?

— Совсем не чужда. У нас была сложная семья — мы с мамой жили в Москве, а мой отец не жил с нами, потому что не хотел переезжать в Москву, и жил в Смоленске. Он был традиционно верующим человеком. Он был воцерковлен, для него это было главным в жизни. Например, у него был замечательный голос, он всю жизнь пел в Смоленском соборе, но в любительском хоре, конечно, не в профессиональном. Никогда этого не скрывал, никогда от этого не отрекался и просто жил этим. Наверное, я что-то от отца переняла. Помню, мы к нему ездили, он к нам приезжал. В конце жизни они стали жить вместе, мама и папа, и мама в конце концов уехала к нему, выходила его после инфаркта и осталась жить там. А я-то вот как раз осталась жить одна. Что и явилось залогом, так сказать, всех моих дальнейших дружб. Потому что у меня можно было собираться, я была одна, никто меня не контролировал.

— У вас была отдельная квартира?

— Комната в коммуналке! Тогда ни у кого не было отдельных, у меня не было таких друзей. А поскольку какие-то корни ребенок впитывает… Я помню, когда мы жили у отца в Смоленске, первое, что я видела, когда открывала глаза, — у папы был красный угол, и я видела спину отца, который стоял и молился. И так как-то что-то прививается. Хотя потом отступает, ослабевает, тем не менее.

Когда я познакомилась с Анатолием Эммануиловичем, был просто поток его эрудиции, все было страшно интересно, все, что он рассказывал. Он рассказывал, например, что слушал Троцкого мальчишкой, и он ярко очень это все рассказывал, и хотя Троцкий мне как-то не нравился, но все равно это было очень интересно! Он о театре рассказывал… Кстати, о своих сидениях не помню, чтобы много рассказывал. Но обо всех, с кем он имел какие-то встречи, дружбу, и это все было очень интересно. Очень!

Я могла его слушать без конца, просто открыв рот. Потому что все, о чем он говорил, я не знала, это было необычайно. Он рассказывал о Мейерхольде, его можно было спросить обо всем! И он обо всем насыщенно и ярко рассказывал. Вообще он сам по себе был человеком чрезвычайно интересным. Нам он казался довольно пожилым, а потом я поняла, что он был тогда еще совсем не старым человеком, ему было около пятидесяти. Вокруг него собирались Женя Кушев, Люда Кац, ставшая потом Жениной женой, и многие, потом ставшие церковными деятелями, Володя Бороздинов, например.

Анатолий Эммануилович жил в крохотной части избушечки, это сейчас метро «Рязанский проспект», а тогда не помню, как район назывался… У него была длинненькая комнатеночка, где стояли его кровать, стол, где он работал и писал, и в проходе можно было поставить раскладушку, и если ты к нему приедешь, он всегда тебя оставлял ночевать. Потому что добираться до него было очень трудно. Он всегда заботился и всегда как-то ухаживал за нами. Вообще очень трогательно это все было. Наверное, у него манеры какие-то были старомодные, учтивость какая-то была. В общем, мы его любили, и он нас любил. Вот он, конечно, очень-очень на меня повлиял. Потому что он повернул мои мозги не просто на какое-то плавание в чем-то, а все-таки на какую-то, можно сказать, конкретику. При том что тогда церковных людей было мало, вот таких традиционно церковных людей. И что-то на что-то наложилось… Потом я стала его машинисткой постоянной.

— А что вы печатали?

— Все. Он писал, это была церковная публицистика. Он очень много писал! Чистый самиздат. Впрочем, его иногда печатали — в журнале «Наука и религия»... Он преподавал в школе рабочей молодежи, но его выгоняли без конца, потому что он был очень неординарным человеком. Он не мог ни примазываться, ни методики какие-то соблюдать, но его очень любили. Я знаю, что его любили все ученики, с большим почтением к нему относились. А писал он без конца церковную публицистику, все время на что-то откликался.

— Современный читатель уже с трудом понимает, как происходило тогда хождение этих рукописей. Сколько экземпляров вы печатали, как дальше они распространялись?

— Экземпляров пять, я думаю, я уж не помню. Кажется, я на его машинке печатала, у меня ведь не было своей. Тогда же не было машинок ни у кого, и купить так просто нельзя было. Распространял он сам, конечно. Нерв его писания, собственно, заключался в том, что эти годы были годами открытого гонения на Церковь, то есть церкви закрывали. Это хрущевское и послехрущевское время. Конечно, он нигде это публиковать не мог, но это расходилось в каком-то кругу. Отец Глеб Якунин из его же… не учеников, но из близких очень людей. А распространялось… Давали друг другу — только так и распространялось. Что касается западного радио, не знаю, по-моему, там тогда ничего не читалось.

Вот, и я стала его постоянной машинисткой. А почерк у него, надо сказать… Может быть, я единственным человеком на свете была, кто мог его почерк разбирать. В общем, мы стали с ним близкими друзьями, я к нему ездила очень часто. Я его просто как главного ставлю, он действительно был в начале моей жизни чрезвычайно важным. А мои молодые друзья… знаете, сколько я ни пыталась вспомнить, где конкретно я со всем СМОГом познакомилась, я не помню. Мне кажется, на каких-то чтениях, тогда без конца поэты стихи читали. Например, с Юрой Галансковым, я помню, мы познакомились, когда Вознесенский читал в Комаудитории — это на экономическом факультете, в старом здании университета. Так мы знакомились все довольно быстро — на стихах. Тогда много довольно читали, по библиотекам какие-то были читки, выступления. На танцы мы не ходили… ну, как это называется, когда вот топчутся…

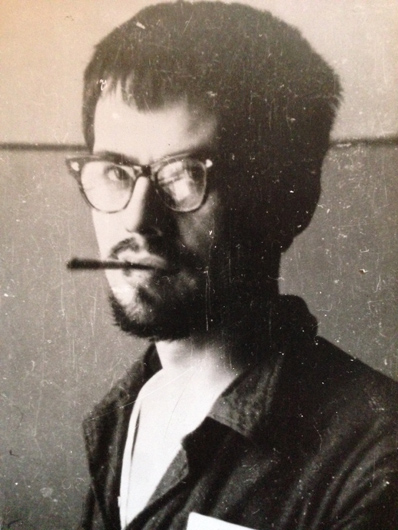

Юрий Галансков. 1966© Из архива Веры Лашковой

Юрий Галансков. 1966© Из архива Веры Лашковой— На дискотеки.

— Нет-нет, тогда и слова такого не было. Самым близким у меня был Ленька Губанов, мы с ним действительно очень близко дружили. Мы дружили как два пацана, можно сказать. Вот как-то так у нас это было. Потому что Леня был очень замечательный. Весь СМОГ собирался у меня, без конца читали стихи. Одна бутылка вина на сто человек выпивалась, все были абсолютно нищие… Ну, как нищие, кто-то где-то работал, получал какие-то маленькие денежки, какие-то супчики варились. Все это было вполне дружественно, очень дружественно.

А как это все перешло в политику?.. Я это все списываю на Лешку Добровольского. Как он появился, я не помню. Он был старше нас, он сидел [в 1958—1961 годах]. Но был и Володя Буковский, который был моим соседом. Володя был, конечно, политизирован. То есть он со школы еще осознанно протестовал против основ режима и против всяческой лжи. Он вообще был вожак по задаткам, настоящий вожак. Он был рожден таким. И хотя он был старше нас, может быть, всего на два-три года, но как-то он был и старше, и мужественнее, и крепче, и определеннее. В общем, была оппозиционность, безусловно. Не формулируемая ясно, в смысле определенных политических взглядов, этого не было. Потому что вся эта братия, пишущая и рисующая, была, на самом деле, довольно стихийна. Осознанного протеста не было. Но было, знаете, как у молодых, желание справедливости. Я помню, мы очень увлекались декабристами. И я перечитала просто все, что можно было. Мы ходили и без конца о них говорили, применялись к ним с точки зрения одобрения, конечно, их позиции, их мужества, их попытки противостоять власти. Они были для нас героями. А первые по-настоящему протестные настроения появились после демонстрации на Маяковке, когда наших побили очень.

— Расскажите!

— У памятника Маяковскому сколько-то человек — может быть, десятка два-три — читали стихи…

— А когда читали стихи, это было, говоря нынешним языком, санкционированное действие?

— Сначала да. Но потом их всех посадили. Володю Осипова, Илюшу Бокштейна посадили по 70-й уже тогда [в 1962 году] за антисоветскую агитацию и пропаганду, приписав им подготовку покушения [на Хрущева]. Как раз Володя Буковский организовывал на Маяковке как бы их охрану — своими силами, естественно. И Володя же Буковский, насколько я помню, пытался организовать какую-то официальную платформу, он с горкомом комсомола пытался договориться, чтобы давали площадку какую-то людям, которые хотят что-то читать. А читали-то что, Глеб? Читали-то официальную поэзию. Когда смогисты предприняли попытку там читать, заварилась какая-то каша. То ли их поколотили… [Владимира] Батшева точно кто-то стукнул. Но это был уже какой-то осознанный выход. Наше отношение к властям было такое, как… если вы были когда-нибудь в Израиле, то там это твердо: есть они [арабы], и есть мы [евреи] — это данность, и не существует точек соприкосновения. Так же и мы себя ощущали: есть мы, а есть они, и они — это власть, это КГБ. У нас была очень популярна песня: «Эх, романтика, сизый дым, обгорелое сердце Данки. Сколько крови и сколько воды утекло в подземелья Лубянки…» Хорошая была песня (смеется). Я даже не знаю, чья она. В общем, была внутренняя жесткая оппозиционность.

Он ко мне подошел как-то сбоку и сзади, положил мне руку на плечо и сказал: «Нет, Вера, мы вас врагу не отдадим».

— Возникает ощущение, что это взаимное ожесточение и отчуждение росло из-за бескомпромиссности власти, которая во второй половине 1960-х приняла решение «давить и не пущать». Одновременно нарастала и ваша оппозиционность. Ведь когда начиналось то, что станет диссидентством, — оно начиналось в молодежном кругу и с ощущения каких-то частных несправедливостей, лжи, но мало кто мыслил в терминах уничтожения или смены политического режима.

— Нет, ни о каких восстаниях, ни о каком вооруженном сопротивлении и речи не было, просто не было и в замыслах. У нас точно не было. Но были репрессированные, почти каждый имел в семье этот опыт своих родителей, родственников. У меня дедушка был репрессированный, я об этом знала. Я знала, что он замечательный человек. То есть какие-то семена были, и это очень важный момент.

Вы сказали, что власть хотела давить. Она хотела давить, но у нее была идея и беседовать с нами. Потому что мы совсем молодые были ребята. И я помню, что на первом допросе в связи с задуманной, как я думаю, Лешей Добровольским демонстрацией… Тогда же начиналось уже возрождение культа Сталина, и интеллигенция выступала против этого, были открытые письма. Я их печатала, и мы бросали их в почтовые ящики. Тогда же подъезды были совершенно доступны, мы могли войти в любой и опустить, и мы это делали. Мы оставляли эти письма и в будках автоматов. И вот была попытка протестовать 5 марта, в день смерти Сталина. Это был 1965 год. Мы должны были приготовить листовки, кто текст составлял — я не знаю, я должна была его только размножить, и был какой-то план действий. Это было как-то с Красной площадью связано… К сожалению, на свою память я уже не могу рассчитывать… Во всяком случае, мы это все обсуждали, кто, что и как. Нам это казалось не смешно, вполне серьезно все было, мне это все очень нравилось, и я осознанно в этом участвовала. Не просто пришла, послушала — ну ладно, сделаю… Нет, вполне посыл был, желание какое-то. И я помню, что машинки не было и мы с Людой Кушевой вырезали из газет буковки и клеили, всю ночь этим занимались. Это небольшой был текст, может быть, пол-листа, а кто его писал, я не знаю. Возможно, Леша Добровольский. Но среди нас оказался человек, который все рассказал органам.

— Стукач?

— Он не стукач был, он был студент, учился на биофаке, то ли из Воронежа, то ли из Саратова… я даже забыла, как его зовут. В КГБ его просто распластали… ну, знаете, это нетрудно было сделать, они это как-то умели. Не били, нет, не подвешивали, но разговорили его как-то, и все. Они как-то вычленяют более слабого человека, у них огромный все-таки опыт, нельзя этого не учитывать, они большие специалисты. И когда нас всех привезли на Лубянку, я первый раз там оказалась, масса впечатлений! Все эти коридоры, и я вспомнила «сколько крови, сколько воды», конечно…

И вот, возвращаясь к стратегии власти в отношении нас, — со мной беседовал тогда достаточно крупный чин. Звали его Иван Павлович Абрамов, он позже [в 1983 году] стал начальником Пятого идеологического управления КГБ. Так вот, он тогда пытался говорить со мной очень по-отечески, очень! Не гнул и не ломал совершенно. И даже не шибко пытался узнать что-то — они и так знали достаточно, ему важно было выйти на контакт. Не узнать, кто что говорил, а втянуть тебя в разговор.

— Обвиняли вас в том, что вы пытались изготовить листовки против Сталина?

— Да.

— А что в этом было криминального? Форма — листовки?

— Да, листовки, наше желание выйти на Красную площадь. Но что меня тогда поразило — его тон беседы со мной. Он стал меня спрашивать, какая у меня семья, какие корни, были ли репрессированные в роду. Ну, я, надо сказать, с ним разговаривала. Потому что, знаете, Глеб, мне трудно держать позицию «я тебя не знаю, я к тебе задом повернусь», я не так воспитана, может быть. Во всяком случае, я с ним беседовала, но держалась все время, так сказать, оппозиционно по отношению к нему. Для меня это уже было четко разделено: ты — начальник КГБ, а я — привезенная сюда с руками назад. Хотя это буквально так не было. И в какой-то момент он мне сказал: «Вера, вы же очень молодой человек, вы талантливая, вам надо учиться, подумайте, во что вы вляпались. Вы же не сами, есть старшие…» Ну, что-то в таком отеческом, я бы сказала, тоне. И в какой-то момент он ко мне подошел, а я все время в окно смотрела — напротив костел был виден, Малая Лубянка. Он ко мне подошел как-то сбоку и сзади, положил мне руку на плечо и сказал: «Нет, Вера, мы вас врагу не отдадим» (смеется). Это действительно смешно! Вот эта театральность, с одной стороны, а с другой стороны, он как-то это довольно натурально сказал, естественно. Но этим меня было не прошибить. Я удержалась, чтобы не засмеяться, ну, все-таки неприлично смеяться в лицо человеку, в общем, я не засмеялась, но эта фраза — «нет, Вера, мы вас врагу не отдадим» — была такова, что я внутри просто умирала от смеха! В общем, никакого сближения у нас не произошло. Нас тогда отпустили. А дальше я познакомилась с Юрой Галансковым, который уже тогда делал «Феникс-66».

Юрий Галансков. 1967© Из архива Веры Лашковой

Юрий Галансков. 1967© Из архива Веры Лашковой— Что представлял собой «Феникс-66»?

— «Феникс» — это был машинописный журнал довольно большого объема, куда составитель пытался включить интересные, нигде не печатавшиеся материалы.

— Это был литературный журнал типа «Синтаксиса»?

— Нет, «Синтаксис» был поэтическим, маленьким журнальчиком. Смогисты тоже выпускали такие сборники, «Чу!» и другие. А «Феникс» был уже объемным изданием, форматом с машинописную страницу, на папиросной бумаге, конечно, но там много было материалов. Там было «Откровение Виктора Вельского», неизвестно кем написанное — следствие так и не установило автора, было открытое письмо Эрнста Генри Эренбургу, были как раз материалы, которые мне вменялись в вину: это описание событий в Почаевской лавре [в 1961—1965 годах] — на монахов же были тогда настоящие гонения, причем довольно кровавые. Они приезжали в Москву, и я составила это описание с их слов. Это были три монаха, они приезжали к Анатолию Эммануиловичу. Объем у «Феникса» был приличный. Главное было — найти машинку, бумагу и человека, который это напечатает. Но помимо «Феникса» у меня было обвинение в перепечатке «Белой книги» по делу Синявского и Даниэля.

— На следствии вам ставилось в вину то, что вы перепечатали материалы «Феникса» и «Белой книги»?

— Не весь объем, а лишь несколько текстов. Из всей «Белой книги» лишь два материала — листовка, подписанная «Сопротивление», и «Письмо старому другу» Шаламова, данное анонимно, — были признаны криминальными. Вот эти два материала были признаны антисоветскими. Часть текстов была признана и в «Фениксе». Сначала ведь проходила бесконечная экспертиза, литературоведческая и всякая. И вот эти два материала были признаны криминальными, мне приписывали их перепечатку, а Алику [Гинзбургу], соответственно, изготовление.

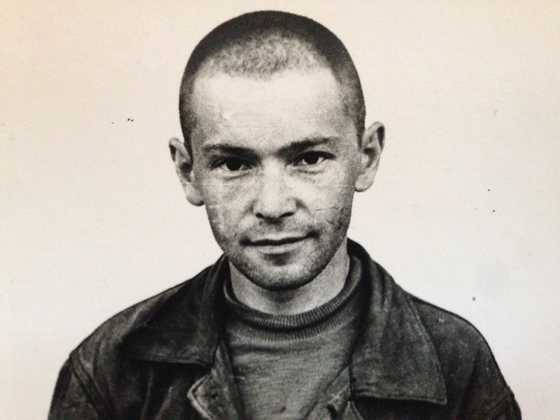

Александр Гинзбург в лагере. Конец 1960-х© Из архива Веры Лашковой

Александр Гинзбург в лагере. Конец 1960-х© Из архива Веры Лашковой— Представляли ли вы себе после первых «отеческих» бесед в КГБ связанную с вашей работой степень риска, то, что за этим последует уже непосредственно тюрьма?

— Да, конечно, безусловно. Ну, конкретно тюрьма не мыслилась, но очень предполагалась. Это воспринималось как нормальное явление: если уж ты решился, то тогда не жалуйся.

— Почему вас так долго держали в тюрьме до суда в январе 1968 года? Со времени вашего ареста прошел год.

— Они все время пытались слепить что-то такое одиозно-грандиозное, я бы сказала. КГБ сделал ставку на нашу связь с Н[ародно-]Т[рудовым]С[оюзом], а тогда одиознее этих трех букв не было ничего.

— А была у вас связь с НТС?

— У меня — нет. И меня в этом не обвиняли. В этом обвиняли Юру Галанскова, который получил самый большой срок. Я думаю (но это мое предположение и догадки), что у Юры действительно были связи с НТС — приезжало оттуда несколько человек — и они были у Леши Добровольского. Но что значит — связи? Я знаю, что они помогали множительной техникой, оттуда ее привозили, но тогда это было очень страшно. Это все звучало чуть ли не как убийство. Это было очень страшно — обвинить в связи с НТС.

— Потому что НТС открыто ставил своей целью свержение советской власти?

— Видимо, да. Но вообще это темная организация. Я потом уже это поняла. И КГБ довольно долго искал убедительный сценарий, искали этого [Николая] Брокса-Соколова или они его сделали…

— А кто такой был Брокс-Соколов?

— Самая главная гэбистская фишка была в том, что посреди суда вдруг встал прокурор и сказал: «Сейчас мы заслушаем показания человека, приехавшего в СССР со специальным заданием, тайными шифрами, тайными явками. Его фамилия Брокс-Соколов, и он приехал для связи с нашими подсудимыми».

— Вы его не знали?

— (смеется) Да нет, конечно. Кто же его знал… Никто. Адвокаты, конечно, завопили: «Нет! Вы не имеете права! Его показаний нет на предварительном следствии». Тем не менее явился этот Брокс-Соколов, скромненький, хорошенький весь из себя, совершенно не изможденный, и стал рассказывать, как он должен был связаться и прочее. Это было, конечно, смешно, с одной стороны…

— Это была чистая провокация, фикция?

— Абсолютно! Они все время искали его, все время ждали, они без конца откладывали суд. Нам все время говорили: мы уже закрыли дело, все подписали — нет суда и нет, просто так сидели. По сценарию, видимо, какой-то талантливый человек решил прислать связника, настоящего, опоясанного нелегальщиной… Да-да, он это все показывал, это демонстрировали, и листовки, которые он привез. В общем, это очень смешно было. Тем не менее суд-то был очень серьезный! И вел его тот же [председатель Верховного суда СССР] Лев Смирнов, который перед этим осудил Синявского и Даниэля.

— Слушания были публичные, можно было прийти публике?

— Нет, конечно. Формально заседание было открытым. Огромный зал Мосгорсуда на Каланчевке. Но в зале была их публика, как всегда. Только еще наши родные. И свидетелей они обязаны были оставлять по закону, после дачи показаний свидетель имел право остаться, если хотел, но всех буквально пинками выпихивали. Безобразничали ужасно.

— Но ваш процесс смогли документировать?

— Да, тогда же, кстати, НТС издал этот процесс, «Процесс четырех». Все было записано. Это же все начала Фрида Вигдорова, она первая записала процесс Бродского.

Никто, конечно, тогда никакой техники не имел, поэтому все близкие — родители, мужья, жены — старались запомнить услышанное.

— Вигдорова стенографировала, сидя в зале.

— Вигдорова сидела и записывала рукой, она была известным писателем, публицистом, и ей, в общем, никто особенно не мешал. Хотя и пытались. Она открыла эту традицию, почему Алик и посвятил «Белую книгу» ей, там написано: «Посвящаю Фриде Абрамовне Вигдоровой». После нее люди стали записывать, запоминать. Например, когда судили Володю Буковского — его в один день судили [5 января 1972 года], с утра до вечера, — там сидели его сестра Ольга, его мама Нина Ивановна и один человек из свидетелей, который оказался дружественным нам. Немедленно по выходе эти люди садились и тут же все записывали по памяти. В зале суда невозможно было все это писать. Я ночью это все перепечатала, за одну ночь. И мы изготовили стенограмму этого процесса очень быстро. Нигде, кстати, я потом не видела ее. Жалко. Но мы его передали.

В перерывах гэбисты пытались даже обыскивать слушателей. Мама Юры Галанскова была очень простой, неграмотной почти женщиной, она ничего не могла записывать, но те, кто это исподтишка делал, клали свои записи ей в валенки. Был страшный мороз тогда, когда нас судили. И ее не посмели обыскать. А так вообще обыскивали, выгоняли. Они уже тогда не делали вид, что они интеллигентные, воспитанные, они уже показали, что у них есть клыки и они вполне могут вцепиться. Они это и делали. Ударили Елену Георгиевну [Боннэр] на суде у Юры Орлова. Ее же ударили просто, и Андрей Дмитриевич [Сахаров] бросился на них, при мне все это было. В общем, все шло по нарастающей.

— Но это уже 1978 год.

— Это потом уже было, да. Ну, вот так это все возникало. И информация была все время, корреспонденты стояли неотлучно просто. Западные, конечно. И наши сидели, были же официозные журналисты, которые писали из зала суда, уже не помню их фамилий. Это все огромные были подвалы в газетах! То есть они общественность информировали о нашем процессе… Смотрите, наполовину «Белая книга» Алика состоит из стенограмм суда и из газетных публикаций. Но плюс к нашим газетным публикациям он поместил туда еще очень большую часть западных, в переводах. Конечно, Алька блестящий был журналист, просто талантливейший человек. Он один это все делал. Один! При этом работая, ухаживая за своей невестой, ну, живя, так сказать, просто. Конечно, были помощники, но это не штат же работал редакции, вы же понимаете. Он это все провернул, замечательно причем, он имел мужество подписаться, написать свой адрес, подлинное имя и отнести это в КГБ. Он мне об этом тогда сказал, и я сразу поняла, что надо ждать ареста. Потому что это было вызовом.

— Но сознательным вызовом.

— Конечно! У него была установка: а почему он должен был скрывать? Это его позиция была. Вы лжете в газетах, вот, пожалуйста, статья ваша, а вот еще показания. Да, это его осознанная позиция, журналистская, гражданская и, конечно, человеческая. Кто ему были Синявский и Даниэль? Никто! Просто никто. Это же не были его друзья или кореша. Алику вообще надо бюстик поставить во дворе на Полянке, потому что он, безусловно, человек, достойный увековечивания его памяти. А для вас-то, журналистов, особенно. И никто, Глеб, за это денежек не получал, учтите, никому ни за что не платили. Никто никому ни за что не платил. Хотя, когда мы с Аликом оговаривали возможный арест и прочее, Алик сказал: «Ты должна будешь говорить, что ты работала как машинистка у меня». Он меня, конечно, хотел уберечь. Я говорю: «Нет, Алик, я не соглашусь на это. Что значит — я у тебя работала как машинистка? Я не как машинистка работала, я работала как твоя, так сказать, единомышленница, и все…» Но все-таки он меня убедил, что надо так говорить, хотя мне было это очень неприятно. Потому что не было никакой оплаты.

— Если говорить о денежной помощи, то после 1974 года она уже началась — через Солженицынский фонд…

— Фонд тоже ведь Алик начал!

— Поэтому я и вспомнил об этом.

— Да, началась помощь.

— Вы как-то в этом участвовали?

— Да, участвовала. Но что значит — участвовать в фонде? Это сейчас бытует представление о том, что в СССР происходили какие-то «процессы», а это была просто жизнь. Например, я знала, что к такому-то заключенному в Мордовии ездит жена, ей не с кем детей оставить, и вот ты сидишь с этими детьми, читаешь им сказки… Я помню, когда Лара [Богораз] поехала к Толе Марченко, [их сын] Пашка был очень маленьким. Он был очень трудным ребенком и мало с кем хотел оставаться, а у меня, слава богу, был с ним какой-то контакт. Лара уехала, и мы с ним три дня занимались замечательной игрой. Я из пластилина склеила каток асфальтовый, и мы асфальтировали щели в полу. Там был паркет, старый-старый, рассохшийся, и мы все заасфальтировали пластилином. Но зато у нас была совершенно идеальная тишина (смеется). Или, например, надо было кого-то встретить на вокзале, опять же украинцев много ездило, из Прибалтики, все ездили через Москву. Они все здесь могли получить какую-то, во-первых, денежную помощь, во-вторых, продукты. Тогда это было очень важно! Не было ни фуа-гра, ни прочих деликатесов. Очень помогали западные корры — шоколад, колбаса какая-то, еще что-то. И у каждого в холодильнике — это у кого еще был холодильник! — слева лежали свои продукты, а справа — для зэков. И дети маленькие никогда не позволяли себе их взять. Знали, даже маленькие, что это — заключенному папе, и не было даже поползновений. Или проводить кого в лагерь, рюкзак несешь… Потому что, если ехали на личное свидание, рассчитывали на трое суток, значит, его кормить и самой как-то немножко питаться. Никогда трое суток не давали, давали, как правило, сутки, но все равно перли, так сказать, уже на всех. Вот это и была помощь. Вот что такое — участвовать в фонде помощи. Это не расценивалось как какая-то работа в фонде. Кто-то деньги собирал, кто-то продукты... Но начал это все Алик.

Анатолий Марченко и его сын Павел. Середина 1970-х© Из архива Веры Лашковой

Анатолий Марченко и его сын Павел. Середина 1970-х© Из архива Веры Лашковой— За что, собственно, и получил свой третий срок в 1978-м…

— За это и за Хельсинки, конечно. Он же был одним из основателей Московской Хельсинкской группы [в 1976 году]. Но и за это, да. Это было главное, что бесило КГБ! Что в огромной стране, которую они нагнули… А, к глубочайшему моему сожалению и боли моей, они нагнули этот народ. Я жила в деревне и видела это все. По-моему, они сумели не просто сломать ему хребет, а изменить сущность человеческую. И вот в этой огромной стране, которая страшно жила и мучилась, существовала кучка людей — их, вообще говоря, можно было бы передавить за один день, но они осмеливались этим уродам, этим, как они говорили, отщепенцам помогать. Как бесились, я помню, вертухаи, когда начинали досматривать то, что привозили в лагерь тем, кого они охраняли, кого они, между прочим, презирали и ненавидели! Они просто скрежетали. Ну чем они там питались? Ужас, конечно! А тут такие яства! И — этим! Такая злоба у них возникала!.. Их можно, быть может, понять. Мне это трудно, но, думаю, их бесило сопротивление — и, главное, открытое сопротивление. Мы в подполье-то не сидели. Вот эта помощь, вот эта солидарность. Они-то понимали, что это самоубийственно. Главное было не в деньгах фонда — главное было в посыле тепла и участия, чисто человеческого. Мы все дружили — все зэчьи жены, — и до сих пор, уже старые, уцелевшие, мы переписываемся.

Праздник для детей политзаключенных. Сидят: Алла Бахмина, Виктор Дзядко, Вера Лашкова. Вторая половина 1970-х© Из архива Веры Лашковой

Праздник для детей политзаключенных. Сидят: Алла Бахмина, Виктор Дзядко, Вера Лашкова. Вторая половина 1970-х© Из архива Веры Лашковой— Вы, насколько я знаю, были близки к Надежде Яковлевне Мандельштам.

— Я любила ее очень, да.

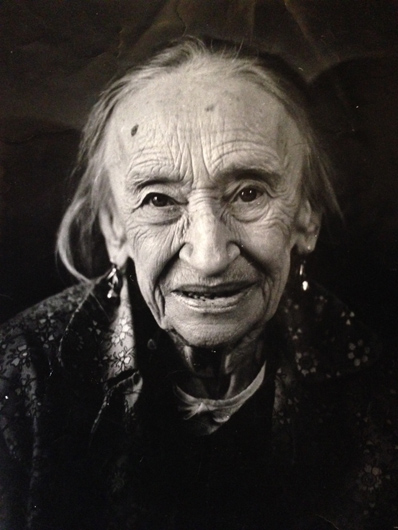

Н. Я. Мандельштам. Конец 1970-х© Из архива Веры Лашковой

Н. Я. Мандельштам. Конец 1970-х© Из архива Веры Лашковой— История вашего общения как-то пересекалась с диссидентской линией вашей биографии? Или это, так сказать, отдельная глава?

— Да, отдельная. Надежда Яковлевна никак не участвовала в диссидентском движении, а просто она сама по себе была, по-моему, глубочайшей диссиденткой. Потому что она всю свою многострадальную жизнь стояла прямо. Она ужасную жизнь прожила! Я понимаю, как ее гоняли, не брали на работу, и за что? За то, что она была вдовой Мандельштама. Она не делала никаких демонстраций. Но под конец она уже, конечно, оттянулась по полной, написав свои первую и вторую книги, совершенно блестящие! За «Вторую книгу» я бы лично ей поставила памятник. Потому что она написала о людях то, что они хотели о себе забыть.

— Как вы познакомились?

— Меня с ней познакомила Наталия Ивановна Столярова, которая была у нас свидетелем на суде, она была секретарем Эренбурга, со своей судьбой. Александр Исаевич [Солженицын] о ней замечательно написал в «Невидимках»! Она меня с ней познакомила, потому что она как-то помогала Надежде Яковлевне. Тогда был вечер Мандельштама, в 1965 году, по-моему, в университете. Замечательный был вечер, там выступал Димка Борисов, уже умерший наш друг, замечательный человек, это тоже отдельная история и судьба. И когда Надежда Яковлевна тогда, так сказать, вышла на люди, ей устроили овацию. Мандельштам уже тогда стал ходить в списках. Я сама, помню, впервые Мандельштама прочитала на папиросных листочках — и все, я его полюбила на всю жизнь сразу же, он стал моим любимым поэтом. Я его стихи сразу запоминала, вот просто сразу — прочитала и запомнила. И вокруг Надежды Яковлевны создался кружок довольно молодых людей, филологов, художников. Женя Левитин тогда к ней ходил. Белла Ахмадулина приходила, я помню. Надежда Яковлевна, конечно, была тот еще перец! Она обладала замечательным характером: была очень независимая, довольно едкая, желчная, но не злая, не злобная, как тогда говорили. Мне она просто очень нравилась, и хотелось как-то ей помочь. Она после выхода книг [за границей] уже стала получать какие-то денежки из-за границы, тогда это были не деньги, а такие бумажки, они назывались сертификаты. И поскольку я была такая мобильная, то она частенько просила меня: «А ну-ка, Верка, съезди купи сама знаешь чего». Она джин любила, а это — [валютный магазин] «Березка».

Н. И. Столярова и Вера Лашкова. Начало 1970-х© Из архива Веры Лашковой

Н. И. Столярова и Вера Лашкова. Начало 1970-х© Из архива Веры ЛашковойМеня она страшно подробно расспрашивала о тюрьме. Она ведь все время жила с ним, все время рядом с ним. Я не могу вам это объяснить, это не мистика, нет, но это, видимо, у нее вера была такая. Она была крещена отцом Александром Менем, и она, конечно, веровала, безусловно. Мне это понять было невозможно, но она все время с ним была. Она о нем говорила и как-то видела его рядом с собой. Я не знаю, что это. Это не безумие было, нет, но он был рядом с ней, он был частью ее жизни, а она — его. И она все время расспрашивала меня про тюрьму, про заключение.

— А в какой тюрьме вы сидели?

— Я в Лефортовской. Но другой же и не было тогда для политических.

Я помню, как-то пришла к ней, мы пили чай, и она говорит: «Почему ты так опускаешь ресницы и смотришь в кружку?» Я говорю: «Надежда Яковлевна, это у меня тюремная привычка — там же зеркала нет, а так в кружке себя увидеть можно» (смеется). Вот про какие-то такие вещи она расспрашивала, про пайки, еще про что-то. Она, конечно, все время думала о нем. Тогда появлялись какие-то люди, которые якобы лежали с Мандельштамом на нарах. И она пыталась как-то это все узнать, представить.

Поразительно — она перед смертью сказала: «Я его скоро увижу»… Она ведь умерла просто у меня на руках, можно сказать. Я одна была тогда с ней. И она уходила к нему. Меня это потрясло! Это, конечно, была любовь, которая сильнее смерти.

— В последнее десятилетие жизни Надежды Яковлевны, сравнительно благополучное, сохранился ли у нее страх перед властью? Или она понимала, что фактически уже неприкосновенна?

— Да, десятилетие было более благополучное. Ей дали квартиру, [Алексей] Сурков добился. Пошли западные гонорары. Но все-таки она боялась. Она мне это говорила, и я тогда думала, что это игра. Но нет. Вбили. Знаете, Глеб, они вбивают страх, и в миллионы наших с вами соотечественников они этот страх вбили. Например, в моих родителей. Мама боялась, потому что она была маленькой — и их выбросили из дома, когда забрали ее отца, моего дедушку. И она мне часто говорила: «Вера, неужели ты их не боишься?» Для меня это было очень странно. Я говорила: «Мама, я их совсем не боюсь». Но это не было моим достоинством. А они боялись. Знаете, как страх вбивают? Кровью! Вот в вашей семье уничтожили из 10 человек 9 — будешь бояться.

Может быть, Надежда Яковлевна это все и понимала, но, по моему ощущению, она боялась. Мне даже это казалось сначала позой, но нет, она не была вообще позеркой, и у нее был этот страх. Ее прогнали через такое, что она действительно боялась. И вообще она имела основания. Потому что, когда она умерла, я вызвала «скорую помощь», приехала «скорая», причем очень быстро, пришла какая-то женщина в шинели, посмотрела и сказала: «А, бабулька… Недавно умерла, да?» И выписала свидетельство. Это вообще поразительно! Ведь я ей была никто. И они уехали. Я сразу, конечно, всем позвонила, все быстро приехали. Надежда Яковлевна лежала на своих рукописях. Это все быстро увезли, но через час пришли гэбисты, с ними был участковый, и они стали ее буквально выбрасывать из квартиры. Потом они полы там вскрывали, между прочим! Искали. А тогда они не давали нам ее оставить в квартире. Наши сразу привезли гроб, все заказали, масса народу приехала, так они не хотели, они хотели поскорее ее в машину и в морг… Это же под Новый год было, они собирали трупы по улицам, бездомных, и хотели и ее туда запихнуть. Мне сказали: «Вы никто! А она — одинокая старуха, все, ее надо в морг». И они увезли ее в морг, мы смогли настоять только на том, чтобы все-таки в гробу. Они и мертвую ее прокатили по этим рельсам. Так что она боялась не напрасно. Они глумились над ней даже над умершей, глумились! Так что это не просто так — страх. Она была очень мужественным человеком, но они ее и не сломали, а бояться она боялась. Но это не стыдно, не стыдно…

Андрей Дмитриевич был твердо убежден — и это была правда, он вообще никогда не рисовался, у него позы не было, — что умрет в Горьком и там его похоронят.

— Было ли у вас к началу 80-х ощущение, что вся более чем десятилетняя работа ни к чему не привела, что она полностью разрушена?

— Нет. Не было никаких определенных задач. Не было задачи — через десять лет построить то-то и то-то. Была каждодневная жизнь, без рисовки и без позы. Но только с сохранением своих нравственных обязательств, устоев. Александр Исаевич уже позднее сформулировал — «жить не по лжи». Тогда не было этого лозунга, он, кстати, и не стал лозунгом ни для кого. У него было написано: не голосовать, не участвовать… Но мы так и жили, это было нравственной установкой, только нравственной. У кого хотите спросите. Вот Наташа Горбаневская покойная — у нее во всех интервью это есть. У любого просто! Алик Гинзбург вам то же самое сказал бы, хотя он ничего не оставил после себя, я вам за него это говорю. Это было нравственной установкой. Не было желания увидеть зарю свободы, вот этого у нас точно не было. У декабристов, возможно, и было.

У дома Гинзбургов, Таруса, середина 1970-х. На первом плане «Москвич» А. И. Солженицына, оставленный Фонду помощи политзаключенным© Из архива Веры Лашковой

У дома Гинзбургов, Таруса, середина 1970-х. На первом плане «Москвич» А. И. Солженицына, оставленный Фонду помощи политзаключенным© Из архива Веры Лашковой— То есть цели были скорее этические, чем политические.

— Только! Политические цели — у нас их не было. Они появились впервые на моей памяти у Вити Красина. Он, может быть, даже придумал «диссидентов», не помню.

— Как термин?

— Как термин, да. И вообще как, так сказать, способ жить. Вот у него это было, да, он это формулировал. Но у него не было единомышленников. Он мне сказал, когда мы с ним увиделись случайно перед его отъездом: «Ты напрасно на меня обижаешься, я играл шахматную партию». И это правда, он играл шахматную партию. Но он был один такой. Он не был нутряным, я бы сказала, коренным нашим, я его таковым не считала, по крайней мере. Он как-то и не пользовался особой любовью, между прочим. Вот Петя Якир, несмотря на всю свою жуткую расхлябанность, несмотря на свою трепучесть и все что угодно, тем не менее был как-то покрепче Вити. А Витя был игрок, и он, может быть, видел какие-то перспективы, я не знаю.

У нас никаких мыслей о крушении советской власти не было. Вот Андрей Амальрик в это верил, между прочим. Бог не дал ему дожить. Я, например, могу сказать, что Андрей Дмитриевич был твердо убежден — и это была правда, он вообще никогда не рисовался, у него позы не было, — что умрет в Горьком и там его похоронят. И Люся [Боннэр] была в этом убеждена. Хотя она была уж такая реалистка… Я была уверена, что я в деревне [в ссылке] умру. Так это и виделось: надо прожить остаток жизни в своем, так сказать, достоинстве.

— Чем вызвано ваше столь позднее возвращение в Москву из ссылки? Вы вернулись в 1990 году, уже все были на свободе…

— Поздно, да, уже все вышли. Но, знаете, надо же было через суд проходить, меня же судом выселили из Москвы. Тогда был такой смешной закон, что человек, шесть месяцев не проживающий на своей площади, ее лишается. И вот они устроили суд, где два совершенно никому не известных человека сказали, что они никогда меня не видели в моей квартире. Все было очень быстро. И все.

— Это была неправда?

— Конечно (смеется)! Они это сделали потому, что в течение трех суток я обязана была где-то получить прописку… Где? А если нет, тогда меня возьмут за бродяжничество, была такая статья — «Бродяжничество, попрошайничество», и все, ты идешь по этапу. Ну, и прокатить по всем этим горкам лишний раз. И все, я тогда пошла бы по этапу в уголовную зону, и там бы пошло дальше, все что угодно можно было сделать. Вот они выбрали такой нетривиальный путь, хотя мне было что накрутить спокойно — и на 70-ю, и на 64-ю [статьи УК]. Но я в течение трех суток все-таки прописалась в деревне Дмитровка Калининской области, где прожила потом несколько лет, работая в колхозе шофером. Потом, в 1987-м, я в Калинин уехала, там уже жили Сережа Ковалев, Слава Бахмин. И когда все стали возвращаться, надо было через суд проходить, чтобы то решение было отменено и новое решение — вернуть мне площадь — принято. И такой суд был, и судья зачитал: то отменить, вернуть Лашковой квартиру такую-то на такой-то улице… Восторжествовали, так сказать, закон и справедливость. И тут среди нас встает какой-то затреханный мужичонка и говорит: «Гражданин судья, а я-то где буду жить?» А его вселили в мою квартиру, из которой меня выселили, и он вообще ни сном ни духом. И я поняла, что он нигде не будет жить, он будет жить на помойке, потому что ему никто никогда ничего не даст. И он остался жить в моей квартире. А я отказалась от претензий на нее.

— А вы куда пошли?

— А я пошла к Елене Георгиевне Боннэр, она стукнула кулачком перед Лужковым, который к ней тогда ходил, и сказала: «Вера Иосифовна — заведующая архивом Андрея Дмитриевича, дайте ей квартиру». И он дал мне вот эту [однокомнатную] квартиру [в Филях]. Вот так.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости