Марина Шемаханская: «Издевательство шло до конца жизни»

Вдова Андрея Кистяковского, последнего распорядителя Фонда помощи политзаключенным, рассказывает о своем муже и о конце деятельности фонда в СССР

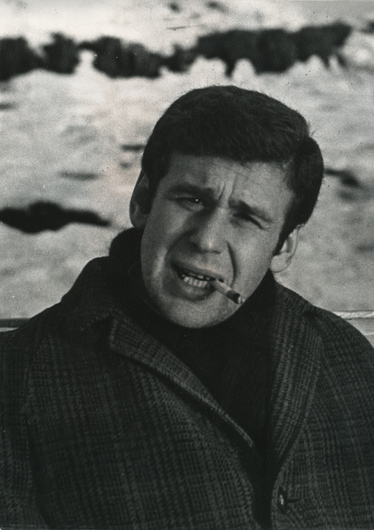

Андрей Кистяковский, начало 80-ых© Из архива Марины Шемаханской

Андрей Кистяковский, начало 80-ых© Из архива Марины ШемаханскойАндрей Андреевич Кистяковский (11.10.1936, Москва — 30.06.1987, Москва) — переводчик. Учился в Московском автомеханическом институте. В 1971 году окончил романо-германское отделение филологического факультета МГУ по специальности «английский язык и литература». Публиковался с 1967 года. После окончания университета работал переводчиком художественной литературы с английского (в СССР были опубликованы его переводы рассказов У. Фолкнера, Р. Данкена, Ч.П. Сноу, Ф. О'Коннор и др.).

В 1960-е сблизился с кругом художников-нонконформистов «Лианозовской школы». В 1974—1976 годах перевел на русский роман Артура Кестлера «Слепящая тьма» (перевод издан в Нью-Йорке в 1978 году; в СССР вышел в 1988 году).

С конца 1970-х стал участвовать в работе основанного в 1974 году А.И. Солженицыным на гонорары от издания «Архипелага ГУЛАГ» Русского общественного фонда помощи политзаключенным и их семьям, распорядителем которого в СССР с 1977 года был С.Д. Ходорович. После ареста в апреле 1983 года Ходорович назначил Кистяковского своим преемником. 18 мая 1983 года Кистяковский объявил о том, что вступил в распоряжение фондом. Подвергся обыскам, угрозам и избиению.

Последние годы жизни тяжело болел, но успел завершить перевод книги Дж.Р.Р. Толкина «Хранители».

Марина Сергеевна Шемаханская (род. 08.02.1937, Москва) — реставратор. Окончила Институт стали и сплавов. Ныне ведущий научный сотрудник Отдела реставрации металла Государственного научно-исследовательского института реставрации, заслуженный деятель искусств РФ. В 1966—1987 годах — замужем за А.А. Кистяковским.

— В биографии Андрея Андреевича Кистяковского рубежным шагом стала публикация перевода романа Артура Кестлера «Слепящая тьма» за границей, в нью-йоркском Издательстве имени Чехова, в 1978 году. Это было им сделано под своим именем.

— Да. Он никогда ни за что и ни за кого не прятался. Никогда!

— Это был по тогдашним временам смелый шаг. Ведь Кистяковский вел жизнь официального советского переводчика, зарабатывал публикациями. Как он на это решился?

— Вы знаете, в чеховском издании есть предисловие переводчика, датированное 25 апреля 1976 года, там Андрей счел необходимым сказать, что им двигало. «Время, лишенное прошлого, превратилось в безвременье. Сейчас попытка осмыслить себя и свой мир не обязательно оборачивается мучительной гибелью, но зыбучая трясина безвременья глушит живую мысль, и люди, отказываясь думать, интересуются в лучшем случае лишь фактами истории — а разве могут разрозненные факты объяснить коренную основу прошлого, неизменно чреватого будущим? <...> Что же касается до меня, то я взялся за перевод, пытаясь освободиться от полукорыстной лжи “добросовестного служения своему делу”, которое слишком часто приспосабливают себе на потребу те, кто заключил прошлое в тайные архивы».

Марина Шемаханская

Марина Шемаханская— Выход перевода на Западе как-то изменил вашу тогдашнюю жизнь?

— В чем-то изменил: Андрей оказался как бы «под колпаком». Делать из него откровенного диссидента было, видимо, для них невыгодно. Поэтому его продолжали иногда печатать. Но в «друзьях» появился Гога Анджапаридзе из издательства «Радуга», который при абсолютной внешней доброжелательности (приходил даже в гости) присматривал за тем, над чем Андрей работает. Андрей не придавал этому большого значения, так как он всегда сам выбирал, что переводить. В переводческой среде (Р.Е. Облонская, М.Ф. Лорие, М. Кан и другие) он пользовался авторитетом и любовью.

Первая публикация романа Кестлера в России была в журнале «Нева» в 1988 году, уже после смерти Андрея. Перед публикацией ко мне приезжал главный редактор журнала Борис Никольский, который боялся, нет ли чего-нибудь в архивах «за пазухой» (любимое выражение Андрея) антисоветского. Кажется, я его успокоила, и роман был опубликован, спасибо за это замечательному питерскому литератору Самуилу Лурье, сотруднику журнала «Нева».

— Каков был круг ваших знакомых в середине 1970-х?

— Самый близкий круг — это друзья, с которыми велись нескончаемые умные разговоры: Алеша Чанцев, Миша Ерёмин, Виль Мириманов, Саша Морозов, Володя Муравьев, Аркадий Штейнберг, Толя Балтрукевич (одноклассник), Роберт Сурис. И их жены, конечно. В более широкий круг входили художники: Борис Козлов, Борис Петрович Свешников, Василий Ситников… у нас был портрет Андрея, нарисованный Ситниковым, но на него как-то пролилась вода, и он пропал. Жили насыщенно и весело. Потом появилась настоящая диссидентская среда. Юра Шиханович, Татьяна Сергеевна Ходорович и ее окружение. И как раз из среды Ходоровичей перевод романа и ушел туда, на Запад. Андрей радовался: по меньшей мере 20 человек знали о переводе, и ни один не «стукнул».

— Вы дружили с Сергеем Ходоровичем, который после эмиграции Татьяны Сергеевны Ходорович осенью 1977 года стал распорядителем солженицынского Фонда помощи политзаключенным и их семьям?

— Да. Андрей очень любил Сережу и восхищался им, ему было интересно с ним. Сережа был эрудированным человеком со своим особым мнением и на литературу. А сейчас… я с ним вижусь в скайпе. Вот он и сейчас у меня в скайпе (смеется)…

— А как он появился у вас в доме?

— Это мы появились у него. Кто нас познакомил, я уже не помню.

— Но Андрей тогда, в отличие от Ходоровича, не был погружен с головой с правозащитную деятельность...

— Нет, он занимался переводами…

— Что заставило его возглавить Солженицынский фонд?

— Всем было понятно, и Сереже тоже, что его арестуют. Андрей с Сережей договорились, что после ареста продолжать заниматься фондом будет Андрей. Кандидатуру Андрея предложили Солженицыну. Он одобрил.

— Андрей был знаком с Солженицыным до его высылки?

— Нет, не был. Когда Сережу посадили [7 апреля 1983 года] и Андрей стал распорядителем фонда, он посчитал правильным заявить об этом громко и ни от властей, ни от кого не скрывать, что он распорядитель. Он не считал такую деятельность политической, а исключительно милосердной, христианской. Это не было политической позицией, это было исключительно этически-нравственным убеждением. Исключительно! В этой среде не было никакой политики. Это я утверждаю. Солженицын объявил по западному радио о новом распорядителе фонда. Я была рядовым участником. И то, как этим занимались, — а это было у меня на глазах — было, конечно, совершенно невероятно. У каждого из участников, помощников фонда были свои подопечные по России, которым пересылались вещи, деньги. Было участие в жизни семей политзаключенных. Знали даже дни рождения членов семей, чтобы ко дню рождения что-то им присылать. Знали, когда свидания в лагере или в тюрьме, и присылали к этим датам деньги. Знали даже размеры одежды. Поэтому помощь была очень человеческая.

У нас был очередной обыск. Перетряхивали все. Они не знали, что ищут. Дочь не пустили в школу, я сидела и вязала шарф, который ношу до сих пор.

— Как поступали деньги?

— Этого я не должна была знать (смеется).

— То есть Андрей держал какие-то вещи в полной тайне?

— Да. Но я знала, например, что деньги хранились у разных абсолютно надежных людей. Что была очень строгая отчетность перед Солженицыными, и я видела, как ее готовил Андрей — на тонкой папиросной бумаге.

Всему этому, конечно, сопутствовали всякие неприятные жизненные, бытовые ситуации, постоянное напряжение. В общем, вся жизнь была окрашена этим.

— Расскажите об этом подробнее, пожалуйста.

— Мы жили в коммунальной квартире на улице Чехова, у нас было две комнаты. И вскоре после того, как Андрей стал распорядителем, мне соседи из квартиры, расположенной под нами, говорят: «Как странно, у нас сосед получил квартиру, хотя не просил». — «И что, эта комната пустует?» — «Кто-то иногда приходит». Стало понятно, что нас слушают. И поэтому все разговоры мы вели на лестнице, дома ни о чем, связанном с фондом, не говорили.

У нас был очередной обыск. Перетряхивали все. Они не знали, что ищут. Дочь не пустили в школу, я сидела и вязала шарф, который ношу до сих пор.

— Сколько лет было дочери?

— Она была в последнем классе. Тогда у нас забрали пишущую машинку и деньги, совсем небольшую сумму, но это были наши деньги, деньги фонда у нас никогда не хранились. В какой-то момент дочь спросила: «Я наконец могу идти в школу?» Они говорят: «Можешь, девочка». Тогда она положила в ранец все зарубежные издания, тамиздат, и вынесла (смеется). Забавно было, что во время обыска они, например, меня спрашивали: «А если вы увидите нас на улице, вы поздороваетесь с нами?» То есть с комплексами они были! Я сказала, что здороваюсь только со знакомыми людьми.

— Их волновало ваше к ним отношение?

— Да, волновало.

У Андрея была еще комната, в которой он работал, писал и переводил. И вот они хотели, чтобы я их отвезла на ту квартиру. Я сказала, что не повезу, потому что у них нет ордера на это. Они созвонились со своим управлением; наконец им привезли ордер. А у меня (да и у нас всех) от постоянного напряжения и ожидания опасности развилась просто звериная интуиция. И когда они привезли ордер на обыск, я уже поняла, что Андрея там нет, и я их туда повезла. Они по дороге со мной о Достоевском пытались разговаривать.

А звериная интуиция — это до удивления было! Однажды Андрей с приятелем решили поехать в Питер на пару дней передохнуть. Он чувствовал, что скоро его должны забрать. Вот и собрался к друзьям в Питер. Сложил стопкой вещи, которые должен был взять с собой. И вдруг утром, в семь часов, звонок в нашу коммунальную квартиру. И первое, что я сделала, — я разбросала эту кучку вещей. То есть я понимала, что скорее всего идут с обыском и если они увидят приготовленные вещи, то поймут, что он уезжает, и что-нибудь с ним сделают. Понимаете, мы жили в такой атмосфере, которая держала нас в постоянном напряжении.

Но при этом жили мы весело. Вот, например, вызвали меня в прокуратуру по делу Сережи Ходоровича. Была знаменитая книжка [Владимира] Альбрехта «Как вести себя на допросе». И на допросе я четко следовала его советам. При обыске, как я говорила, у нас забрали пишущую машинку и деньги. Я сказала: давайте только письменно — вы пишете мне вопрос, я вам письменно даю ответ. Он мне пишет какой-то вопрос, подвигает ко мне протокол, и я ему отвечаю: «До тех пор, пока не будет восстановлена справедливость и не будут возвращены пишущая машинка, которая является орудием труда моего мужа, профессионального переводчика, и деньги, такая-то сумма, которые отложены на обучение английскому языку нашей дочери, я давать ответ на ваш вопрос не буду».

Он, ничего не подозревая, пишет следующий вопрос и подвигает мне, и я опять долго пишу слово в слово этот ответ. И так два часа. Он говорит: «И дальше так будет?» Я говорю: «Да». — «Так вы отказываетесь давать показания?» — «Нет, я не отказываюсь давать показания, но до тех пор, пока не будет…» (смеется). Следователь, который вызывал меня, имел фамилию Бескишков. И в результате Бескишкова-то сняли!

А о механике работы фонда — понимаете, меня Андрей не посвящал в это в принципе.

Андрей Кистяковский, конец 60-ых© Из архива Марины Шемаханской

Андрей Кистяковский, конец 60-ых© Из архива Марины Шемаханской— Андрея так и не арестовали. И занимался он фондом недолго.

— Недолго. Он заболел. Заболел раком. Ему сделали операцию. После операции Андрей чувствовал себя хорошо, его отношение к жизни не изменилось. И вот тогда-то произошел случай, который сломал фонд и сократил жизнь Андрея. Об этом случае никто не знает, кроме меня. Вам первому рассказываю.

Среди близких нам людей был Боря Михайлов. Он несколько раз хотел возглавить фонд, но его почему-то не утверждали [Солженицыны]. И вот после операции, когда Андрей уже вернулся к нормальной жизни и продолжал работать в фонде, однажды приходит Боря, звонит, я открываю дверь и выхожу на лестницу (Андрея дома не было), понимая, что надо о чем-то поговорить, раз он пришел. Он берет меня за руку и, буквально чеканя шаг, вводит в комнату, в которой мы, как я уже рассказывала, никогда не разговаривали. И начинает говорить о том, что он берет на себя распоряжение фондом. Потому что вот Андрей заболел и так далее… Я ему говорю: «Боря, вы сошли с ума, нельзя здесь говорить!» — и тащу его на лестницу. Но нет, он упорно договорил все, что он хотел, в комнате и после этого сразу ушел. Мы были с ним до этого в очень хороших отношениях и с семьей его общались, он был верующим человеком. Михайлов передал это свое заявление Солженицыну. И они [в Вермонте] заявили, что Андрей отказался от руководства фондом из-за болезни и теперь руководитель фонда — Борис Михайлов. У него вскоре был обыск, а через несколько дней он отказался быть распорядителем, сказав, что его духовник ему запретил, дескать, фонд — дело греховное. Так фонд был переломан.

После этого мы с Борей Михайловым уже не общались.

— Как вы интерпретировали тогда эту последовательность действий, зачем он настойчиво говорил в прослушиваемой комнате?

— Зачем он говорил? Потом человек, который работал вместе с ним в [музее] Останкино, сказал мне вне связи с фондом: «Неужели вы не знаете, что он общается с органами?» Затем мы узнали, что письма за границу, которые он брался переправлять, за последний год не доходили до адресатов. Позже от Натальи Дмитриевны [Солженицыной] пришло сообщение, что она извиняется за то, что они слишком быстро дали сообщение о смене руководства фонда и, главное, не связались с Андреем, не проверили информацию.

Андрей Кистяковский, конец 70-ых© Из архива Марины Шемаханской

Андрей Кистяковский, конец 70-ых© Из архива Марины Шемаханской— То есть Андрей не отказывался быть распорядителем?

— Ни в коем случае! У него и в мыслях этого не было! Михайлов сделал это все волевым образом, а после — отказался. Как хотите интерпретируйте [1].

Потом я еще раз с ним встретилась. Была выставка в Библиотеке иностранной литературы, Никита Алексеевич Струве привез книги, мне он прислал пригласительный билет, и я там была. Было много народу, вдруг я вижу — идет Михайлов. Увидел меня, подходит: «Марина!» И тут — уже не знаю, как это произошло, но я влепила ему пощечину. Это видели многие. Он ничего не сказал, развернулся и ушел. Он не спросил, что, почему, вообще ничего.

Всей этой истории не знает никто. Знаю только я. Это было очень тяжело, Андрей безумно переживал! И, видимо, на фоне всех этих переживаний у него начался второй рак. Но его выкинули из больницы, не стали лечить после операции. Это было на Каширке. Когда я пришла навещать его после операции, меня вызывает ординатор, очень милый молодой человек из Абхазии. Выводит меня на улицу. И говорит: «К нам приходили люди из органов и запретили лечить вашего мужа. И его выписывают из больницы. Но лечить его обязательно надо! Нужно ему сделать химиотерапию…» В общем, я нашла достойных людей, которые сделали ему курс химиотерапии, но без наблюдения врачей. Об этой истории я в свое время подробно написала в «Континенте» [1989, № 61, с. 372—375].

КГБ не оставлял Андрея своей «милостью». С ним, например, была такая история. Он шел от знакомого, и к нему пристали два молодых человека и девушка, девушка стала кричать. А Андрей, когда он стал распорядителем, выработал для себя правило — в разговорах с незнакомыми людьми держать руки за спиной… Потому что врезать он вообще-то мог. И вот, значит, парни останавливают его, девушка кричит, он — руки за спину. К нему тут же подходит милиционер и уводит в отделение. И на него заводят уголовное дело за нападение на девушку. И это дело не было закрыто вплоть до его смерти. Причем он лежит умирающий, а мне звонят из органов и говорят: «А вы знаете, дело-то еще не закрыто…» То есть издевательство шло до конца жизни.

— Андрей умер летом 1987 года, после освобождения уже и Сахарова, и первой группы политзаключенных из лагерей.

— Да, 30 июня 1987 года.

— То есть он застал все-таки начало перестройки, увидел, что ситуация меняется?

— Да. Он говорил, что в это поверит, когда выпустят Сережу Ходоровича. Но когда он умер, мне, например, не давали места на кладбище. Нет места, и все! И мне тогда позвонил Сережа [Ходорович], уже из Парижа, и я ему по телефону через все границы говорю: «Я его похороню во дворе! Мне негде его хоронить!» После этого мне дали место.

К сожалению, история диссидентства до сих пор еще не написана. И главное, забывается многое и теряется у людей эмоциональная память… Да и многое не сохранилось. Ведь, например, у нас был принцип — никаких писем, ни записок, ничего не сохранять. Поэтому и письма Солженицына тут же уничтожались. А было еще письмо от Кестлера. Андрей послал ему перевод и получил ответ. В ответе было что-то вроде «я сейчас уже плохо знаю русский язык, прошло много времени, но я одобряю перевод и название тоже. Вот мой адрес, пишите мне». Письмо мы уничтожили, но адрес мне так жалко было выбрасывать, что я записала его на обратной стороне выдвижного ящика секретера (смеется). Этот секретер и сейчас цел. Когда-то я отдала его Диме Баку, теперешнему директору Литературного музея. С адресом Кестлера.

[1] В справочно-мемуарных документах по истории Русского общественного фонда помощи политзаключенным и их семьям имя Бориса Михайлова в списке распорядителей не значится. В книге Джейн Эллис «Русская православная церковь: согласие и инакомыслие» (Лондон, 1990) изложена следующая версия событий 1983—1984 годов: «Андрей Кистяковский был распорядителем Русского общественного фонда короткое время в 1983 г., но в октябре отказался по состоянию здоровья. После этого Борис Михайлов объявил о своем вступлении в должность распорядителя, но вскоре отказался из-за нажима, которому он подвергался. К февралю 1984 г. у фонда не было официального распорядителя». В документах «Мемориала», посвященных лицам, в разные годы сотрудничавшим с фондом, сказано, что Б.Б. Михайлов «взял на себя руководство Фондом помощи политзаключенным (1983 г., не согласовал это решение с распорядителем фонда А.А. Кистяковским, через неделю отказался)», а также упоминается о прекращении в 1984 году ранее возбужденного против Михайлова уголовного дела (заменено «предупреждением»). В рамках данного цикла мы планируем опубликовать беседу с Б.Б. Михайловым (Прим. ред.).

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости