Сергей Ковалев: «Это была нравственная несовместимость с советским варварством»

Часть вторая. Арест, тюрьма и лагерь. О психологии бывших сотрудников КГБ

© Митя Алешковский / ТАСС

© Митя Алешковский / ТАССОкончание. Начало здесь.

— Это важный вопрос, я хотел об этом спросить. В какой момент вы поняли, что самоуважение требует отказа от научной карьеры? Я имею в виду, что самоуважение и вытекающая из него правозащитная деятельность будут превалировать над вашей научной деятельностью, что нужно отдать предпочтение этому в ущерб тому?

— Самоуважение требует не отказа от науки, а готовности сесть. Это первое письмо и разговор с Семеновым были для меня неким шагом. Эти шаги заставили меня вспоминать Аркадия. Но поначалу эти шаги я не рассматривал как рискованные. Просто приятно чувствовать себя честным человеком.

Стало важно, что есть достойная позиция, состоящая не в том, чтобы преследовать какой-то результат. Борьба за результат часто вовсе не достойна. Желание же остаться самим собой и не скрывать этого — вот внутренняя свобода. Что бы ни было вокруг, ты свободен, пока говоришь прямо то, что считаешь нужным. Другой свободы не бывает.

Вопрос о том, что за эту свободу придется дорого платить, возник передо мною где-то в середине 69-го. Ответ печальный, но единственный. Ты же знал, что делаешь, и считал нужным делать? Ну так убедись, что ты мужик!

Мой скепсис относительно результата всегда помогал мне. Многих — я имею в виду не близких моих друзей, а других очень хороших людей, прекрасных ученых — неудача протестов и заступничества приводила к надлому. Дескать, я писал-писал, а теперь меня таскают всюду. И я вынужден говорить, что не отказываюсь от своей точки зрения, но не ожидал, что она будет использована антисоветской западной пропагандой. Это были умные люди, эти слова они еле выдавливали из себя. И это, конечно, надлом.

Очень важное для моей судьбы событие — Чехословакия и суд над демонстрантами на Красной площади. Я попал бы в число демонстрантов, если бы заранее знал. А я не знал.

Прямо с суда, то есть с октября 1968 года, у меня возникло много новых связей, новых знакомых, вскоре ставших друзьями.

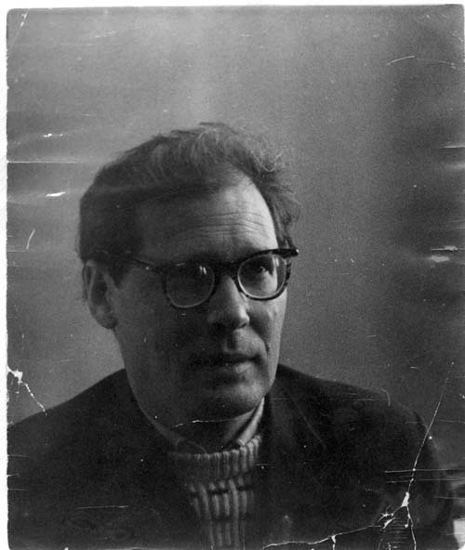

Перед арестом, около 1968–1969 г.© семейный архив

Перед арестом, около 1968–1969 г.© семейный архив— А что значит «прямо с суда»? Вы пришли на суд?

— Придти-то я пришел, да не пустили, разумеется. В суде были только родственники. Из подсудимых я знал Павла Литвинова, об остальных только слышал. Да и с Павлом был едва знаком, а вот с его родителями, Флорой и Мишей, сестрой Ниной и ее мужем, Генькой Сыроечковским, был дружен. Флора Павловна Ясиновская, как и я, была ученицей Михаила Егоровича Удельнова.

Как водится, зал был заполнен специально привезенными с разных предприятий советскими патриотами. Их пропускали через служебный вход.

— То есть суд над демонстрантами в вашей биографии был первым случаем, когда репрессии коснулись уже ваших знакомых непосредственно?

— Я бы сказал, ближний круг был затронут через родственников Павла, с ним самим, повторяю, я был поверхностно знаком. Конечно, слышал о Ларе Богораз, Наташе Горбаневской, Косте Бабицком — с ними были общие знакомые. Потом мы близко сошлись. С Павлом мы сблизились, когда я навестил его в ссылке, в Верх-Усуглях. Нас таких было мало, и мы сходились быстро.

Повторяю, я был бы на Красной площади, если б знал. Но я рад, что там не был. Почему рад? Мне рано было садиться или даже ехать в ссылку. Моя нравственная позиция обнаружилась и дальше не менялась, а вот школьный еще интерес к праву и истории, вновь давший о себе знать, не был удовлетворен. Да поди-ка удовлетвори его в СССР! Мировоззрение дается трудом и мучительными размышлениями. И общением, разумеется. Вот после суда на Котельнической набережной было много бесценного общения с Сахаровым, Боннэр, Есениным-Вольпиным, Софьей Васильевной Каллистратовой, Юрием Орловым, Твердохлебовым, Чалидзе, Цукерманом, Якобсоном. Я знал, что имею какой-то потенциал, но без этих связей он совсем не осуществился бы. Это был внутренне очень важный для меня период.

Возле суда я приобрел многих знакомых, а потом и близких друзей. Там я познакомился с Юлием Кимом, Петром Григорьевичем Григоренко, Юрием Айхенвальдом, Таней Великановой, Татьяной Сергеевной Ходорович; кого там только не было.

В ссылке с дочерью Варей© семейный архив

В ссылке с дочерью Варей© семейный архив— Андрей Амальрик?

— Андрей Амальрик там был. Я с ним практически не знаком. Он всегда был сам по себе. У него были друзья из этого круга, но это были сугубо личные отношения.

— Павел Литвинов с ним дружил довольно близко?

— Кажется, да.

В толпе возле суда, естественно, бродили члены так называемого Студенческого оперотряда МГУ. Ну и оперативники КГБ, понятно.

На моих глазах произошел смешной и гадкий эпизод. По рукам ходил текст протеста относительно суда. Желающие читали и подписывали. Там, где подписывали, крутился какой-то маленький человечек неопределенного возраста. Он тоже взял текст почитать. И все, растворился. Как не бывало. Шумят, ищут. А он вынырнул за пределами толпы, уже подбегая к служебному входу. Высочайший уголовный класс. В КГБ попал заведомо из карманников.

Во время перерыва в судебном заседании нас с Петром Григорьевичем Григоренко делегировали попытаться встретиться с судьей. Ну, генерал — понятно. А почему меня избрали, ума не приложу. Как ни странно, нас принял какой-то судейский чин. Понятно, мы спросили, кто и когда незаметно заполнил зал. Судят наших друзей, и мы хотим присутствовать в открытом процессе. Услышали: «В зале просто граждане. Это самый большой наш зал. Что ж вам, в Лужниках суд проводить? Читайте газетные отчеты».

Вот такой дурацкий разговор.

— То есть это была ваша персональная точка вхождения уже в круг правозащитников?

— У нас с Сашей Лавутом оказалось много знакомых среди собравшихся у суда. Но, в общем, да. Новый круг складывался вне профессиональных научных связей.

Фото из уголовного дела© семейный архив

Фото из уголовного дела© семейный архив— Как эта дружба и деятельность, связанная с этой дружбой, стали занимать в вашей жизни больше места, нежели деятельность научная?

— Я вовсе не хотел расставаться с наукой. Хотел совмещать, пока позволят. Думаю, моя самооценка была верной. Я не считал себя ни огромным талантом, ни поденщиком. Я не занимал чужого места в науке, но и не был незаменим.

Тут важна жесткая оценка обстоятельств. Для закрепившегося в списке антисоветчиков выбор невелик. Или ты пойдешь в грязь, спасая свою свободу и научную работу лживым покаянием, или ты пойдешь в тюрьму. По-моему, достойное решение одно — я ведь искал права на самоуважение? Но это я уже говорил.

Ситуация вполне определилась еще за некоторое время до того, как я стал редактором «Хроники текущих событий». Незадолго.

Я не торопил события. Я просто знал, что будет, и знал, что момент выбираю не я. Ну, если уж ты хорошо знаешь, что посадят, и продолжаешь то, за что посадят, то ясно — ты выбрал, наука уже не на первом месте. Увы, не только наука. А семья, дети? Я успокаивал себя тем, что, когда выйду из тюрьмы, мне не стыдно будет смотреть им в глаза.

Все это время было участие во многих протестах, потом Инициативная группа — первая независимая гражданская организация, впервые обратившаяся в ООН с жалобой на свое правительство.

Весной 1969-го, когда создалась ИГ, я еще «Хронику текущих событий» не редактировал, хотя временами какое-то участие в ней принимал. Тогда у диссидентов сам собою сложился замечательный обычай: не нужно знать того, что тебя прямо не касается. Я и не хотел знать подробностей о «Хронике», которую читал. Но догадывался, как попадают туда сведения, и пользовался этим (увы, и КГБ догадывался). Понятно, все знали, что Наташу Горбаневскую взяли прямо за работой над 11-м выпуском, но это уж знание постфактум. Конечно, для узкого круга лиц имена последующих работников — например, Толи Якобсона, Гарика Суперфина — секрет Полишинеля. Не стремились знать, но знали. А многие и не знали.

Потом пришла моя очередь, и я получил почетную кликуху «Редактор» в моем оперативном деле. Первый мой выпуск мы делали вместе с Юрой Шихановичем. Потом его посадили. А «Директором издательства» была Таня Великанова. Тогда она категорически отказывалась от участия в редактировании, но как точно, полно и вовремя обеспечивала работу!

Итак, то, что я делал, делалось исключительно для себя, а не «для Отечества». Так жил не я один — не все, но многие мои друзья. Это была нравственная несовместимость с происходившим вокруг. Но, разумеется, мы понимали, что в истории ничто не остается бесследным, все находит свое место. Увы, нескоро, не доживешь, конечно. Но — декабристы разбудили ж Герцена. Может, и мы когда-нибудь кого-нибудь разбудим.

Вот яркий эпизод на этот счет.

Однажды Израиль Моисеевич Гельфанд сказал мне: «Вот Анатолий Якобсон, замечательный учитель, какие лекции читает во 2-й школе. (Тогда ходила в самиздате замечательная Тошкина лекция о поэзии 1920-х годов. Это не наука, скорее, публицистика, но какая публицистика!) Вот чем ему надо заниматься. А он какие-то воззвания пишет». Я говорю: «А как вы думаете, если бы он не подписывал протесты, он бы прочитал такую лекцию?» — «Бросьте, Сережа, прочитал бы. Я понимаю, она острая, но ведь это для школьников. Для них это много значит. А то, что вы делаете, бессмысленно». Я говорю: «Если даже только для себя, уже не бессмысленно. А можете ли вы точно предсказать результаты человеческих поступков?» Он отвечает: «Приведу вам исторический пример. Вот Византия. Всем умным ее современникам было ясно, что это загнивающее государство, вот-вот сгниет. Но она “гнила” еще 300 лет. Это Вас не наталкивает на размышления? Вы встречаетесь с очень умным человеком, Борисом Исааковичем Цукерманом. Передайте ему мои соображения и сомнения. Мне интересно его мнение».

Цукерман был учеником Гельфанда, тот его очень ценил. А кроме того, он был одним из самых талантливых авторов самиздата, незаслуженно забытых.

Встретились мы с ним, я пересказал Гельфанда. Борис Исаакович, как всегда, взял паузу, пожевал губами, сказал: «Ну что ж, 300 лет меня вполне устраивают». Как вы знаете, история пошла по-другому, микробунт 60—80-х сказался раньше.

Вот еще в близком направлении — о том, что слабые возмущения могут иметь гигантские последствия. Знаменитое сахаровское интервью. Известный западный корреспондент, не помню кто, спросил Андрея Дмитриевича, ожидает ли он каких-то перемен в Советском Союзе. Подумав, А.Д. ответил: «В обозримое время не будет». «Зачем же вы делаете то, что вы делаете?» — спросил корреспондент. — «А что умеет интеллигенция? Только строить идеал. Пусть каждый делает что умеет». Потом он подумал и сказал: «Впрочем, крот истории роет незаметно».

Думаю, в отличие от Амальрика, Сахаров сказал это ради научной аккуратности. Он полагал маловероятным, что этот крот вот-вот вылезет наружу. Но сказал не случайно, понимая, что малые возмущения к чему-то могут привести. А Андрей Амальрик угадал год, но это литературная реминисценция, он использовал название романа Оруэлла, «1984». Он был очень одаренный человек, анализировал точно и правильно. Но определенных сроков из его анализа не вытекало. Становилось понятно, что какие уж 300 лет, эта телега и 50-то вряд ли проскрипит.

Демонстрация в защиту Ковалева и Твердохлебова (предположительно в Нью-Йорке), 1975 г.© семейный архив

Демонстрация в защиту Ковалева и Твердохлебова (предположительно в Нью-Йорке), 1975 г.© семейный архивОткуда безумная, казалось бы, надежда, что «строительство идеала» ничтожной кучкой людей, разбросанных по земному шару, сможет повлиять на «крота истории»?

Посмотрим вокруг себя. Окружающая нас природа битком набита малыми возмущениями с гигантскими последствиями.

Вот фазовые переходы. Бросим в переохлажденную воду (чуть ниже нуля градусов) мельчайший кристаллик льда. За доли секунды сразу во всем сосуде жидкость превращается в твердое тело — это уже лед. Вот триггерные, пороговые процессы (триггер — переключатель, курок, спусковой крючок). Вы делаете маленькое движение пальцем, а дробь летит с огромной силой. Но это может быть и полутонный снаряд, и атомная бомба, какая уж тут дробь.

Кстати, о бомбе. Чтобы произошел ядерный взрыв, нужна критическая масса ядерного вещества. Ее получают, плотно сдвинув разведенные части заряда. Прижатые друг к другу, они дают взрыв, уничтожающий крупный город. Что значит подвинуть несколько сот грамм на несколько десятков сантиметров?

Однако возможны ли такие процессы в социуме? По-видимому, да. Чтобы остаться в пределах хорошо известных примеров — вот мировые религии. Как они завоевали мир?

Оставим в стороне утверждение о Божественном озарении или о стремлении наших предков объяснить мир. Здесь мне годятся обе гипотезы.

Как религии овладевали народами? Ведь речь не идет о массовом озарении либо массовом наблюдении. Нет. В истоке, например, передававшийся из уст в уста рассказ о воскресении казненного человека, ранее того объявившего себя Сыном Божьим. О том, что Он явился своим ученикам после смерти и Фома вложил персты в раны Его. В Евангелиях, не говоря уж о Ветхом Завете, много противоречий. То есть ничто документально и достоверно не установлено. Но из этого рассказа возникло христианство с его замечательными идеями и заповедями, перевернувшими традиционную мораль, представление о том, что хорошо, что плохо и как надо жить. Уже более 2000 лет заповеди играют важную роль в нашей жизни и в истории.

Ясно, что инквизиция, индульгенции, крестовые походы, кровавые распри братьев во Христе, все грехи христианства не отменяют этой роли.

Так же обстоит дело с рождением ислама.

Не очень здоровый человек, проснувшись, рассказывал о своих видениях. Это записывали. Так был создан Коран. Теперь эту религию исповедует полмира. Разные толкования Корана и слепая страсть их последователей повлекли кровавые распри среди мусульман. Но этого мало. В отличие от раннего Средневековья, в мусульманском мире крепнет тенденция диктовать остальным. Фанатизм, культивируемая узость взглядов приводят к фальсификациям собственной религии, спекуляции идеологических мошенников на полуграмотности большой части мусульманского населения. К господству принципа «Все средства хороши». И к господству лидеров, у которых за душой ничего, кроме злобы. Результаты — варварское уничтожение памятников культуры, «Талибан», «Аль-Каида», ИГИЛ.

Некоторые говорят о запоздалом повторении инквизиции и охоты на ведьм, за которым последует реабилитация. Дай-то Бог.

А начиналось все со сновидений.

Я думаю, что Андрей Дмитриевич в своих соображениях обращался к идее о больших последствиях малых изменений. Не могу этого доказать, но почти уверен в этом. Это так естественно для гениального физика, создателя инженерных конструкций и теоретических идей. Не случайно любимый его афоризм — делай что должно, и будь что будет. Это религиозное изречение, а он не был верующим. Я бы сказал, он был своеобразным агностиком. В нашем разговоре он как-то сказал: «Кто может поручиться, может быть, что-то там и есть». Ясно, он имел в виду уж точно не «рай», не «ад» и не Вседержителя, ежеминутно занятого каждым из нас.

Думаю, он считал, что упрямая правдивость, упрямая доброжелательность, уважение к другим, которое невозможно без самоуважения, могут что-то изменить. Даже если они не станут вдруг общенародным свойством. Что люди способны поверить меньшинству.

В ссылке© семейный архив

В ссылке© семейный архив— А как вы познакомились с Андреем Дмитриевичем?

— Тут воспоминания Сахарова, Саши Лавута и мои расходятся. Поэтому я точно ответить не могу. Расскажу как помню. В Москве проходил международный съезд генетиков. Это был 1969 или 1970 год.

Кончился доклад, последним перед перерывом к доске вышел высокий сутуловатый человек и говорит: «Я — академик Сахаров. Вашего коллегу Жореса Александровича Медведева насильно поместили в психиатрическую больницу. Мотивы задержания политические. Я напишу на доске мой адрес и телефон. Может быть, кого-то это затрагивает». Все знали о знаменитой первой гражданской публикации Андрея Дмитриевича, вышедшей летом 68-го и прогремевшей на весь мир. Я не был на съезде, но услышал о происшедшем в тот же день. Мы с моим другом Гориком Дворкиным (оба мы знали Жореса) пошли к Сахарову, так и познакомились. Поговорили о Медведеве, подписали некий протест.

Саша Лавут полагает, что мы вместе с ним еще осенью 68-го говорили Сахарову об Олеге Мельникове, студенте-заочнике, одновременно лаборанте биофака. Его прогнали из МГУ, заметив возле упомянутого суда над демонстрантами. А сам Андрей Дмитриевич в своей книге датирует наше знакомство Калужским судом, что и понятно — это было настоящее знакомство, скоро перешедшее в дружбу.

Судили Револьта Пименова, Борю Вайля и некую Зиновьеву. Это было ярким, теплым сентябрем 1970 года. Мы с Пименовым тогда не были знакомы. Бориса же до суда не арестовали, мы жили в гостинице, там и познакомились. На этом суде Андрея Дмитриевича пустили в зал, а остальных приехавших, разумеется, нет. Приехали многие.

Очередное дело по самиздату. Зиновьева, третья подсудимая, была аспиранткой и жила в общежитии научного городка в Обнинске. Пименов надавал ей книг и распечаток на папиросной бумаге. Как она утверждала, она никому их не показывала, а держала в чемоданчике в шкафу. Официальная легенда о начале дела: был сильный дождь. Крыша в общежитии текла, и в комнате Зиновьевой образовалась лужа. Уборщица убирала лужу, а тут случайно открылся шкаф, с верхней полки выпал чемоданчик, от удара раскрылся, и из него выскочили разные листочки и книжки. Уборщица стала все собирать, но видит — что-то не то. Доложила куда следует. Эти легенды писали на раз, не раздумывая.

Наш трижды Герой [Социалистического Труда] сидит в зале. А нас не пускают.

Очень тепло. Окна в суде открыты. И во дворе все слышно! Но тут появляется автомобиль и три человека. Эти трое открывают капот, мотор гремит вовсю, а они в нем ковыряются, но не выключают. Ну, больше не слышно. Понятно, зал набит определенной публикой, душно, окна не закроешь. От рева мотора и в зале плохо слышно, что поделаешь. Итак, среди мобилизованных патриотов только Сахаров и жены Револьта и Бори.

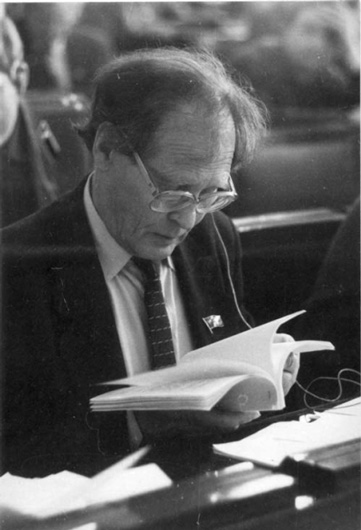

С Андреем Сахаровым за составлением списка политзаключенных, 1988 г.© Татьяна Янкелевич

С Андреем Сахаровым за составлением списка политзаключенных, 1988 г.© Татьяна ЯнкелевичПоследний день, оглашен приговор (героям ссылка, не помню, кажется, по три года; девушке год условно). Первым выходит Андрей Дмитриевич, ни с кем не заговаривает, кивает головой и быстро — на выход и в сторону вокзала. Все удивляются немножко. А тут валят «мобилизованные». И жены выходят — обеспокоенные и скованные какие-то. И вдруг выходит офицер, ищет глазами кого-то. Останавливается на мне и говорит: «Можно вас на минутку?» — «Пожалуйста». — «Знаете, произошла беда, пропали бумаги Револьта Ивановича, его записи. Кто-нибудь нечаянно вынес». Я говорю: «Да, и что же вы хотите?» — «Понимаете, это большая неприятность, Револьта Ивановича ведь не примут в тюрьму». Я говорю: «Да, это трагедия. Ну что ж, устроим его как-нибудь» (смеется). — «Вы смеетесь, а у начальника конвоя будут крупные неприятности. Потеряно много записей, выступление Пименова, его замечания по делу. Это должно быть в деле». — «А почему вы ко мне обращаетесь?» — «Мне показалось, вы свой человек в этом кругу; может, найдете того, кто случайно забрал бумаги? Вы готовы помочь Револьту Ивановичу и ни в чем неповинному офицеру? Вас хотят увидеть прокурор и судья». Я думаю: не нужно отказываться. Но портфель у меня, надо сказать, не совсем безопасный. Я тогда отдал его Люсе Боннэр. С ней мы были уже знакомы. «Люсь, ты не подождешь меня?» — «Конечно, подожду». — «Так, что я буду таскать портфель. Подержи».

Приводят меня в кабинет, там двое — судья и прокурор. Начались невнятные тары-бары. Мол, мы уверены, что бумаги найдутся, что вы в состоянии нам помочь. «Может быть, кто-то их случайно прихватил? Вы, может быть, нам не верите? Пусть Револьт Иванович скажет».

Повели меня в камеру. По дороге я говорю: «Вы же закон нарушаете. Вы же не должны давать мне неоформленное свидание». — «Да ладно!»

Вошли. Сидят там соединившиеся подельники — Револьт и Боря. Оба такие улыбчивые. Там я с Револьтом и познакомился. И он поставленным голосом говорит: «Мне очень жалко начальника конвоя. Он славный человек, не грубый, нормальный милицейский офицер. У него будут крупные неприятности. Если можно, постарайтесь, чтобы эти записи вернулись в надлежащее место». Он говорит тоном недоумения. Необъяснимое, мол, и неприятное недоразумение. Но ясно, что природу этого недоразумения он понимает. «Ладно, — говорю, — сделаю что смогу». Тащат меня снова в кабинет. Я говорю: «Если вы хотите, чтобы я у кого-то спрашивал об этих бумагах, отпустите меня скорее. Последняя электричка уходит, бегом надо бежать». — «Бегите, бегите».

Могли бы, сукины дети, машину дать. Ну, уж это нет. Встречает меня Люся. «Опаздываем!» Слава богу, от остановки отошел троллейбус с открытыми дверями, мы вскочили в него. Две остановки до вокзала. Поезд стоит. Вскакиваем в последний вагон и идем вперед. Нашли тех, кто был с нами. Несколько хороших знакомых, и Андрей Дмитриевич тут. Он вдруг говорит: «Полез в карман и обнаружил какие-то бумаги. Кажется, они имеют отношение к суду. Как они там оказались, ума не приложу. Что же теперь делать?» Кто-то говорит: «Андрей Дмитриевич, вы не хотите, надеюсь, дернуть за стоп-кран и возвращаться пешком в эту Калугу? Вернем, в конце концов». «Да, надо вернуть. Но до того прочитать внимательно», — говорит Сахаров.

C Андреем Сахаровым в Нью-Йорке, в Академии наук, 1988 г.© семейный архив

C Андреем Сахаровым в Нью-Йорке, в Академии наук, 1988 г.© семейный архивВ суде дело было так. Скамья подсудимых, перед ней столик, на нем бумаги. Все толпятся, конвой хлопочет, суматоха. Тут Виля, жена Револьта, говорит: «У меня шоколадка, хочу ее мужу дать, пустите меня, видите, шоколадка, ничего больше нет». Начинается женский базар, ее в конце концов пускают, она сует Револьту шоколадку, а сама берет эти бумаги. Отходит и наталкивается на Сахарова. «Андрей Дмитриевич, спрячьте, вас не будут обыскивать». Он берет и сует в карман. Потому он так быстро и убежал.

Это и было наше настоящее знакомство и происшествие, которое мы часто вспоминали.

— Вас арестовали в Москве, но судили в Вильнюсе. Зачем они вас в Вильнюс отослали?

— Очень просто. Было две кардинальные причины для этого. Первая — ожидался скандальный процесс, каким он и вышел. Преимущество Вильнюса перед Москвой и другими городами состояло в том, что в Вильнюсе не были аккредитованы иностранные корреспонденты. А интерес к суду ожидался большой — и потому, что А.Д. [Сахаров] энергично отреагировал на мой арест, намеревался поехать и поехал на него. И потому еще, что ему присудили Нобелевскую премию. Да и я к тому времени был не то чтобы уж совсем незаметной фигурой. Это одна причина.

Но была и вторая. Был в «Хронике» раздел «События в Литве» — переизложение, а иногда перепечатка материалов «Хроники Литовской католической церкви» — не то чтобы нашего дочернего, но вдохновленного нашим примером издания. Разумеется, с прямыми ссылками на источник. Мы стремились заниматься грамотной журналистикой. Не упоминалось только то, что могло способствовать оперативникам.

Я был тем, кто получал из Литвы сведения и все выпуски литовской «Хроники». Мои прямые и интенсивные связи с Литвой — отдельная песня. Для меня она важна и эмоционально насыщена, но не помещается в это интервью. В двух словах — опять все началось с науки. Коллеги, научные связи, замечательные студенты-дипломники (не в обиду другим, упомяну лишь Аримантаса Рашкиниса). Ребята были приятно удивлены дружеской откровенностью вненаучного общения в лаборатории. Ну и пошло — лиха беда начало. Потом и в лагере литовцы были для меня как родные.

Итак, вторая причина моей передачи в руки литовского правосудия — оперативные данные о моих связях с Литвой.

Ну, была к тому же и надежда найти там свидетелей обвинения. С этим в политических делах был дефицит. Не то что в благословенные 30-е годы. Стали уже привыкать к тому, что в таких процессах потенциальные свидетели занимают нравственную позицию. Бывали, конечно, и более покладистые. Но большинство, пожалуй, давали подсудимому хорошую характеристику. И никаких деталей. А то и вообще отказывались участвовать в следствии.

Ввиду моих обширных связей в Литве рассчитывали найти кого-нибудь. Но не нашли. Я этим горжусь, думаю, что и литовцы могут гордиться.

Был единственный, особый в этом смысле, случай. В «Хронике Литовской католической церкви» появилась заметка об обыске у некоего Гудаса и побоях, сопровождавших этот обыск. Заметка была переизложена в нашей «Хронике», разумеется, со ссылкой. У Гудаса нашли «Эру». Это предшественница нынешнего ксерокса. У нас таких не было, множительную технику КГБ стерег как зеницу ока. А литовцы собирали «Эры» из списанных деталей и печатали на них самиздат.

Гудас был крестьянин, жил на хуторе, на отшибе.

Следствие поддержало позицию, занятую Гудасом. Дескать, он понятия не имел, что было в оставленных у него чемоданах. Просто проезжие попросили его сохранить поклажу, за которой вернутся на днях. Мол, им не с руки возить на машине тяжелую кладь — сейчас их маршрут не туда, куда ее нужно доставить. Обыск-то и обнаружил в чемоданах «Эру». Обыск был, а побоев будто бы не было.

Следователи хитроумно согласились с Гудасом. Он был на фиг им не нужен. Им нужны были «доказательства» лжи в литовской и нашей «Хрониках». Эта логика рушилась как карточный домик. На суде я спросил: «Почему он просто не показал следователям оставленные чемоданы, зачем обыск? И где же хранил он чемоданы?» Судья немедленно отвел вопрос как не относящийся к делу.

А чемоданы-то Гудас закопал в огромной куче песка посреди двора. Песок был для какой-то постройки. Интересное место для хранения случайной, безобидной клади. Следователи знали, что ищут. Не нашли, припугнули хозяина, поколотили — «Эра» и нашлась.

Вот единственный случай, ничего больше в Литве они на меня не накопали.

Не могу не вспомнить дорогих мне литовцев, с которыми дружил до тюрьмы, в тюрьме и после нее. Пятрас Плумпа, Йонас Каджионис, его преосвященство Сигитас Тамкявичюс, Ниеле Садунайте, Йонас Шеркшнис, наши студенты и многие другие.

Детальные воспоминания — о «технических» приемах, об отношениях, о мотивации решений — составили бы добрую половину солидной книги.

В общем, диссиденты жили как жили, а иначе не могли.

1992 г.© семейный архив

1992 г.© семейный архив— Почему же, как вы сказали, диссидентство работало так и не могло иначе?

— Да просто потому, что это была нравственная несовместимость с советским варварством, пропитанным злобой и враньем. Попытаюсь основать это обвинение на краткой характеристике нашей судебной системы. Примеры из собственного дела.

Моя позиция, заявленная на первом же допросе за несколько дней до ареста, — я не участвую в следствии. Причина — я подробно знаю многие судебные дела этого рода. В каждом из них приговор грубо фальсифицирован. Гарантированная конституцией свобода слова и убеждений представлена как преступное посягательство на законную власть. Процесс не имеет ничего общего с состязательным судом, право на защиту и равенство сторон — жалкая имитация. Суд всецело подчинен политической власти. Я не желаю участвовать в издевательстве над Правом.

Протокол допросов выглядел так. Вопрос — ответ. Отказался отвечать. Изредка я дописывал в протоколе, что отказываюсь не только отвечать на данный вопрос, но и вообще участвовать в следствии. По ходу следствия мои претензии стали опираться на конкретные обстоятельства моего конкретного дела.

Вот моя логика. Обвинение квалифицирует «Хронику» как клеветническое, антисоветское издание. Согласно логике и требованию закона, надлежит, прежде всего, установить событие преступления. Для этого необходимо: 1) установить, что сообщения «Хроники» не соответствуют действительности; 2) эти сообщения — результат вымысла, ведь неверные сведения могли бы оказаться и добросовестным заблуждением; 3) показать, что они носят клеветнический характер, то есть порочат кого-то или что-то сознательно и целенаправленно.

Вот тогда остается 4) — показать, что клевета имеет антигосударственный умысел, это не злобные сплетни, а преступное намерение свергнуть законно избранную власть, по меньшей мере, нанести ей существенный ущерб.

Лишь сочетание этих признаков позволило бы отнести предполагаемые деяния подозреваемого (обвиняемого) к «особо опасным государственным преступлениям» и вменить ему ст. 70 из этого раздела УК РСФСР.

А до того разнообразные вопросы (участвовал ли, с кем участвовал, кто доставлял сведения, кто перепечатывал, как распространяли и т.п.) не просто бессмысленны, но даже неприличны. Не ваше это дело. «Хроника» — анонимное издание, и это не запрещено. Отчего анонимное? Да вот в попытке минимально защититься от вашего наглого произвола. Что тут непонятного?

Ну, это моя логика. А логика следствия была совсем иной. Что за сомнения в том, что событие преступления налицо? Человек, не скрываясь, нагло утверждает: советская власть чинит произвол, суды принимают неправосудные решения, законы плохи, да и те нарушаются. Что еще тут доказывать? Как не клевета? Как не особо опасная?

Словом, в их убогом умишке навеки застрял марксистский тезис: «Право — это воля господствующего класса, выраженная в форме закона». Несколько упрощенный. Но не искаженный.

Депутатские годы© семейный архив

Депутатские годы© семейный архивТеперь о следствии. Довольно долго моя позиция меня никак не затрудняла. Не участвую, и баста. А что вы там пишете — ваша забота.

И вдруг, в конце уже следствия, Истомин (он был командирован из Перми и фактически возглавлял следствие) заявил, что, вняв моей критике, они проверяют теперь достоверность сообщений «Хроники». Я страшно перепугался. Я отрезан от мира, а у них в руках полный набор фальсификаций. Подделают любой документ, состряпают любые показания. Как я могу их разоблачить?

Но ведь я сам поучал их — прежде всего, извольте проверить достоверность сообщений «Хроники». Вот, с запозданием, но взялись. Если требуешь честности от других, будь сам честен. Промучившись ночь, я заявил: «Я меняю свою позицию; готов обсуждать вашу проверку, тем самым участвуя в следствии».

Я зря трусил. Эти ленивые кретины (в следственной бригаде их было 12 человек!) даже врать правдоподобно и то не научились. Я скрупулезно исследовал следственную проверку двух с половиной сообщений «Хроники». И не оставил от этой проверки камня на камне. Жаль, что я не могу втиснуть в интервью хоть один из этих примеров. Они были переполнены нелепостями. Допросы каких-то безграмотных уголовников, сидевших вместе с политзэками, ментов, не понимающих сути вопросов, бессмысленные справки и выводы из них, не относящиеся к делу. Мой подробнейший анализ продолжался несколько дней (и даже ночей. Небывалый случай — мне отдавали бумаги в камеру, разрешивши не гасить свет!).

Почему два с половиной эпизода? Истомин увидел, что выносить дискуссию о достоверности «Хроники» на суд невыгодно, и прервал мою работу. Дескать, сроки проходят, вернемся к анализу, если останется время. «Ну что ж. Значит, возвращаемся в исходную позицию. Я опять не участвую в следствии».

Приведу все-таки хоть беглую характеристику «проверки». Посылается т.н. отдельное поручение в другой следственный орган. Он обязан поручение выполнить. Вот схема запроса: «В таком-то выпуске на такой-то странице антисоветского клеветнического издания (курсив мой) “Хроника текущих событий” излагается … (приводится текст сообщения)… Прошу вас тщательно проверить…»

Это ведь только еще запрос. Дескать, нет ли неправды в тексте? Но уже в запросе черным по белому — «антисоветское клеветническое». Каков вопрос, таков ответ: «…относительно размещенного в антисоветском клеветническом издании… сообщения… можем сообщить: сообщение клеветнического антисоветского издания… в основном соответствует действительности». Вот тебе на! И таких ответов очень много!

Ну, правда, много и других, с голословным отрицанием: не было такого, да и все тут! Либо же подтверждение или опровержение сообщения заменяется описанием беспросветного прошлого и отвратительного облика упомянутых в нем персонажей.

Но и при «соответствии действительности» находились опровергающие обстоятельства. Вот, например, голодовка в зоне. Да, была объявлена, но… «есть сведения (!)», что голодающие «употребляли продукты питания».

Встречались и очень изысканные аргументы в пользу позиции, прямо заказанной запросом и прямо внедряемой официальной пропагандой, например: заключенный Я.М. Сусленский не мог участвовать в голодовке, поскольку Я.М. Сусленский в списках учреждения ЖХ (номер не помню) не числится. Впрочем, есть з/к Сусленский Я.М., но он, «по сведениям», принимал пищу.

Я не понимал, что это значит, и несколько дней приставал к Истомину. Тот угрюмо отмалчивался — «Полноте, Сергей Адамович, ну что вы с мелочами?» Наконец объяснил: «Надо писать “Л.И. Брежнев”, а вас так нельзя, вы — Ковалев С.А» (смеется).

В Чистопольской тюрьме, 1992 г. Отсюда Ковалев уходил этапом в ссылку© Иван Ковалев

В Чистопольской тюрьме, 1992 г. Отсюда Ковалев уходил этапом в ссылку© Иван Ковалев— Потом, когда советская власть уже пала, вам, наверное, приходилось общаться с бывшими кагэбэшниками?

— Еще бы. И с бывшим моим следователем, Анатолием Александровичем Истоминым. И со многими — с Крючковым, например.

— Было ли у них какое-то чувство вины или, наоборот, идейная убежденность? Какая мотивировка у них преобладала?

— Нет, ни того, ни другого. Естественно, прямее всего эти темы затрагивались в разговоре с Истоминым. Но впечатление от всех встреч общее и прочное. Была имитация сожаления о велениях времени и службы. Знаете поговорку уголовников? «Это не мы такие, это жизнь такая».

Попервоначалу чувствовался страх. Кто знает, чем завершатся перемены? Может, будет люстрация, а может, судебные дела. Почему бы и нет?

Они же понимали, что совершали тяжкие преступления даже по советским законам. Это же юристы по образованию, чудовищному советскому образованию, но — юридическому. Им ведь читали теорию доказательств и мягко объяснили, что Вышинский не совсем прав. Они видели в УК раздел «Преступления против правосудия» и знали, какой срок стоит за статьей о фальсификации обвинения.

Но ведь велено же посадить, например, этого Ковалева. А как его посадишь, не вменив фальшак, фуфло. Суд, конечно, свой, но и ты должен суду помочь с приговором. Вы же одна система.

Вот и Ельцин включил суд в правоохранительные органы. А ведь настоящий суд не вмешивается ни в политическую, ни в социальную жизнь государства и населения, не дай бог! Он только выслушивает и оценивает позиции сторон в состязательном процессе. Как раз именно в этом состоит его огромная роль в цивилизованном государстве. Ну как это понять советскому человеку?

Разумеется, упомянутый страх быстро прошел. А теперь возродилась хамская самоуверенность: набольший-то — свой пацан, чекист. И покатило все назад. Еще не так страшно, но уже гаже.

А вот простонародное понятие о законе. Я приехал однажды в Пермь-36, где сидел прежде, где знаменитый, недавно уничтоженный, музей. Там немцы-волонтеры помогали реставрации. Они расспрашивают нас (мы втроем приехали). А потом позвали Ивана Кукушкина, бывшего мента. Он помнит меня в зоне, и я его помню. Он был неплохой мент. Хороший мент — это ленивый мент. Он не напишет на тебя рапорт без приказа. Вот он после зоны (да еще отсидев короткий срок за драку) стал работать в музее, сперва на пилораме, а потом в охране. Привычное дело — сидит, охраняет, только уже не зэков, а территорию.

Пришел Иван. «Здравствуйте». — «Здравствуйте». Он тянет руку, я ее пожал. Немцы наседают с вопросами, каждый из нас что-то рассказывает. И вот наконец кто-то из немцев: «Как же вы, господин Кукушкин, позволяли себе нарушать закон?» «Этого не было, — говорит Ваня и показывает на меня, — им жилось здесь, конечно, несладко, но закон мы не нарушали». Я ему говорю: «А за что в ШИЗО таскали?» Он отвечает: «Какое же нарушение закона? Вот зам по режиму майор Федоров вызывает меня, спрашивает, написал ли я рапорт на Ковалева. Не написал, я не заметил, чтобы он что-то нарушал. “Иван, тебя не спрашивают, что ты заметил, — говорит Федоров, — тебе велели рапорт написать — вот и пиши, а про что напишешь — это уже твое дело”. Как же вы считаете, что я закон нарушал? Начальник приказал, я должен делать». Он искренен в этой логике. Советское представление о том, что закон, а что не закон.

Конечно, Истомин был образован, а поведение точно такое же. Сказали посадить — значит, посадить.

Офицеры МВД поближе к Кукушкину. Меня привезли в зону в начале января 1976 года, через год с днями после ареста. Поселили в бараке номер 1. Щелястый, чудовищный барак. А на дворе то 40, то 45 мороза. Было и 50, но это пару дней. Обычная там температура в самые холодные полтора месяца — 35—40 градусов. Щели заткнуты старыми обрывками бушлатов. Если вы вынете бушлат, то через эту щель вы не свет увидите, вы узнаете человека, который проходит.

Висят два градусника, один в так называемой спальне, другой в коридоре, где умывальник. Я подхожу с блокнотом к этим градусникам и пишу: дата, время, температура там, температура там. На следующий день то же самое. Подходит ДПНК (дежурный помощник начальника колонии): «Гражданин Ковалев, что вы тут делаете?» — «Я тут живу, гражданин ДПНК». — «Нет, а что вы сейчас делаете?» — «Я температуру записываю». — «А зачем вы ее записываете?» — «А зачем вы градусники повесили?»

А в этом «жилом помещении» температура плюс 6, плюс 8, иногда 9 градусов Цельсия. Барак № 2 потеплее, там в эти холода было около 10 градусов, доходило и до 12.

«Так, зачем вы это делаете?» — «Для памяти, гражданин начальник». — «Вы кому-то хотите это сообщить?» — «Сейчас мне некому сообщать. Вы сами видите, мои соседи тоже сами видят». — «Но если будет возможность, вы это сообщите куда-то?» Я говорю: «Непременно сообщу. Всюду, где только смогу». — «Это, Ковалев, и есть клевета, вы не встали на путь исправления». Я говорю: «Так значит, по-вашему, я встану на путь исправления, если вместо плюс 6 будут писать плюс 16? По-моему, это и будет неправда, а может, и клевета. А я пишу что есть. Какая клевета?» — «Клевета, потому что вы хотите куда-то передать, а мы знаем куда».

А вот прокурор по надзору. Приехал и говорит заключенным, писавшим в прокуратуру жалобы и заявления: «Я не буду рассматривать жалобы, где есть ссылки на конституцию». — «Почему, гражданин начальник?» — «Потому что конституция писана не для вас, она писана для американских негров, чтобы они знали, как хорошо живут в Советском Союзе трудящиеся».

Если бы это была наглая издевка! Боюсь, он был искренен, так и считал, что, мол, конституции для того и пишутся.

Таких эпизодов хватило бы на том. Вся страна жила так. И живет.

Понравился материал? Помоги сайту!

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости