Злословие vs проклятие белого пальто

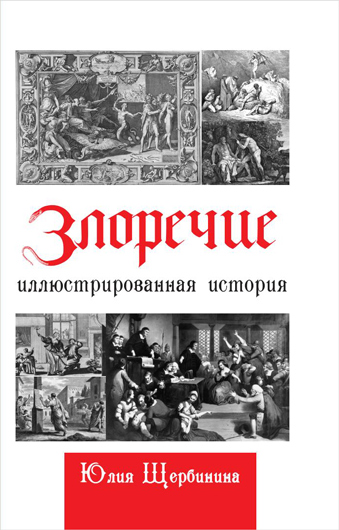

Евгения Пищикова поговорила с Юлией Щербининой, автором книги «Злоречие: иллюстрированная история»

Алексей Бельский. Не делай зла и не досаждай никому. Из серии нравоучительных картин-панно, исполненных для украшения Смольного института. Холст, масло. 1771

Алексей Бельский. Не делай зла и не досаждай никому. Из серии нравоучительных картин-панно, исполненных для украшения Смольного института. Холст, масло. 1771Книга Юлии Щербининой «Злоречие: иллюстрированная история», выпущенная в этом году издательством «Неолит» и попавшая в лонг-лист премии «Просветитель», вызывает интерес уже одной постановкой темы: это многостраничный труд, полный чрезвычайно любопытных примеров и деталей, в нем есть редкие источниковедческие находки, он увлекает: злоречие — не только языковая пропасть, но и часть смеховой культуры, и без аттической соли дело не обошлось.

Но автор еще и предпринимает попытку решить нравственную задачу — найти ядро злоречия, основу, на которой в человеческом характере и общественном устройстве самозарождается злое слово. Кроме того, мы можем с большой долей вероятности посчитать, что это первый труд на русском языке, в котором создана авторская классификация всех возможных случаев «обидного». И иллюстрации — важная часть издания: перед нами редкий визуальный ряд, позволяющий нам следить, как менялись лицо и поза злословия.

О книге с Юлией Щербининой — доктором педагогических наук, профессором кафедры риторики и культуры речи МПГУ, специалистом по проблемам деструктивной коммуникации — поговорила Евгения Пищикова.

Юлия Щербинина: Когда я начинала работать над книгой, то поняла важную вещь: двадцать лет я занималась речевой агрессией и ничего о ней не знала. В 2002 году я защитила диссертацию «Вербальная агрессия в школьной речевой среде», потом докторскую — «Гармонизация педагогического дискурса»: это более широкая тема, там агрессии была посвящена одна глава…

Но меня не оставляло желание писать о злоречии, используя инструменты культурологии. Я собирала источники — живопись, фольклор, литературу — и видела, что нужно делать свою классификацию. Когда разрабатываешь феномен речевой агрессии, то обычно используешь теорию жанров: жанр оскорбления, угрозы, насмешки. Этот подход доминирует. Но речевая агрессия — не синоним злоречия, потому что, допустим, сплетни и сквернословие — это не всегда агрессия. Ну, знаете, русский человек матом не ругается, он на нем разговаривает.

Евгения Пищикова: А сколько жанров агрессии? Сколько этих словесных грехов?

Щербинина: Оскорбление. Угроза. Насмешка. Враждебное замечание — допустим, «я тебя ненавижу, ты меня достал». Более скрытые — сплетни, клевета, донос, жалоба. Ссора — это гипержанр, который включает в себя всё сразу.

Но если мы разбираем злоречие во всей его полноте, то я предлагаю говорить о заметных, базовых феноменах, которые просматриваются в исторической ретроспективе: клевета, хамство, богохульство. Кстати, нужно заметить, что хамство не всегда агрессивно, оно может быть замаскировано под похвалу и заботу.

Пищикова: Это дериваты слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами, которые совпадают с ласкательно-уничижительными? Типа «сделайте это, милочка»?

Щербинина: Именно. И, чтобы учесть все варианты, приходилось по ходу работы выращивать классификацию. Каждую конкретную ситуацию следовало отнести к определенному блоку — буквально с учетом прецедентов. Так же, как работает лингвистическая экспертиза. Элементарный пример: сказать писателю: «Ты глупец» — это оскорбление. А «ты написал глупый роман» — по жанру это «враждебное замечание». То есть при жанровом подходе «оскорбление» и «сквернословие» смыкаются. Но с помощью обсценной лексики мы можем выразить радость, грусть или удивление.

Пищикова: О да.

Щербинина: В моем понимании «оскорбление» — это то, что обладает агрессивным посылом, это в чистом виде намерение оскорбить, унизить. А «сквернословие» — это то, что по-научному называется не «инвектива», а «эксплетива», то есть инвектива, лишенная агрессивного намерения.

© «Неолит». 2019

© «Неолит». 2019Пищикова: А как вы определяете жанр самой книги?

Щербинина: Это научно-популярная, просветительская книга, ни в коем случае не научный труд: максимально доступно, понятно и иллюстративно.

Пищикова: Вы не берете на себя функцию открыть новое?

Щербинина: Почему? Есть два способа открыть новое: по принципу Колумба и по принципу Менделеева. Мой способ — свести все в таблицу и понять. Разумеется, я оцениваю свою классификацию скромно. И огромная была работа с иллюстрациями. Меня это очень увлекает — визуальный образ злоречия.

Пищикова: Какой раздел в книге вы полюбили больше других? Где была самая пылкая работа и было больше всего неожиданностей?

Щербинина: «Клевета». Потому что я вдруг поняла, что это ядро зла. Вот все можно как-то или простить, или понять и гармонизировать. А клевета — это страшно. Это слово, которое становится материальным, физическим действием, это сломанные судьбы и искалеченные жизни.

В визуальном плане хороши «Сплетни и слухи». Там очень сильный изобразительный материал. И потом, сплетни — это весело, это «не ужасно».

А вот, например, глава «Глумление» далась мне тяжело — трудно было читать источники и писать тоже. Я отталкивалась от самой евангельской истории. Прообраз любого глумления — это глумление над Христом. Когда мы глумимся над кем-то — и неважно, кто это: жертва или виновник, — в страданиях человека просматривается христологическая парадигма. Для меня глумление — это не просто демонстрация неуважения или дискредитация личности: это расчеловечивание. Это для меня разделы темной материи языка.

Анри де Гро. Глумление над Золя. Холст, масло. 1898

Анри де Гро. Глумление над Золя. Холст, масло. 1898Пищикова: Вы ищете объяснения? И скажите: актуализируете ли вы эту историю? Вы пишете про глумление, но обдумываете ли события вокруг Майдана, скажем? Победа, радость, но происходит ряд событий, которым я тоже искала объяснения. Торжество добродетели, но при этом на какой-то короткий период возвращается дремучее: враг должен ползти на коленях, проворовавшийся чиновник возим по городу в мусорке.

Щербинина: У меня описана эта практика, гораздо более древняя, — называется «катание в тачке». Я не приводила примеров политических — но, безусловно, актуализировала многие архаичные вещи, видя в них параллели с сегодняшним днем.

Пожалуй, в наших черных смартфонных зеркалах мы можем увидеть много традиционных средневековых практик. И шутовская маротта — «антискипетр», жезл, на конце которого вырезана голова паяца или шута, — так похожая на нашу палку для селфи, только напоминает, что наши буллинги и хейтерство далеко не новой природы.

Кстати, у меня нет аккаунта в социальных сетях. Вообще. За исключением аккаунта в LinkedIn, которым я пользуюсь для установления научных связей.

Пищикова: Специалист по актуальным коммуникациям не имеет выхода в сеть? Это ваша принципиальная позиция?

Щербинина: Я бы не стала так говорить, потому что тогда это сразу поза. Я не выступаю против, я активно изучаю это пространство как специалист — но не являюсь его участником.

Пищикова: Вам кажется, это место, где растет злоречие?

Щербинина: Да, и я не хочу его умножать.

Пищикова: Я понимаю, что нет и никак не может быть одной причины для практик злоречия. Но вы говорили о том, что вычленили своего рода эмоциональное ядро злословия. Переживание, которое сопутствует практически всем его видам. Это обида? Благородное негодование?

Щербинина: Это понятие, о котором писал Ницше: ресентимент, зависть — но зависть социальная. Своего рода мучительное сравнивание себя со всем окружающим миром, постоянное осознание своего места и вечное жадное отслеживание «порядка» на иерархической лестнице — чтобы условный сосед не начал «воображать о себе». Это важное переживание и блистательное объяснение очень многих феноменов. Ресентимент мне видится кодом к злоречию, одним из ключей к его пониманию. Из этого рода зависти чаще всего растет клевета — а уже из нее произрастает вообще все остальное. Дьявол-то — он же ведь клеветник. И, кстати, тут как раз очень много мистики. Злоречие само по себе чрезвычайно мистифицировано. В принципе, злоречие для меня — род социальной магии, потому что оно действительно меняет конфигурацию общества и линию судьбы.

Меня часто спрашивают на лекциях, стало ли злоречия больше, так скажем, в мире. Или меньше? Его количество подвижно? Я считаю, что уровень приблизительно один и тот же. Потому что природа человека, на мой взгляд, неизменна: он таким был при императоре Нероне, таким и остался. Другое дело, что злоречие модифицируется, обрастает новыми формами, видами, проявлениями.

Пищикова: Меняется социальный договор, разве нет? Безусловно, в данный момент мы находимся в ситуации, когда градус злословия и нелюбви несколько искусственно возгоняется.

Щербинина: Это так. Мне кажется, собранные мной материалы позволяют увидеть картину в целом, своего рода ретроспективу и «возгонки», и смягчения нравов. И да: мы больше не водим детей на казни. Но, с другой стороны, общий градус хейтерства чрезвычайно высок. Разумеется, мы ненавидим во имя высокой цели — но когда это было по-другому? Интеллигентное сообщество — но стоит, например, разгореться какой-то, ну, ничтожной ссоре… Меня, если честно, ужасает накал злоречия. Вот, например, в бой вступают два уважаемых критика. Дамы — и посты их открытые, не подзамочные, и ох какую они используют пылающую лексику. У меня просто шуба заворачивается!

Пищикова: Шуба заворачивается! Какой прекрасный образ. Вы москвичка?

Щербинина: Да. Просто такое просторечие, а я, как вы понимаете, теперь большой знаток самых причудливых выражений. Собственно, у меня был личный опыт сетевого столкновения. Допустим, критики, академические работники, литературные энтузиасты, ответили на открытое письмо в «Литературную газету», которое я написала в 2015 году. Собственно, я писала именно о недопустимости употребления обсценной лексики в литературной полемике. Меня возмущало и возмущает, предположим, наличие оскорбительных выражений и обсценной лексики в отзывах экспертов и членов жюри «Нацбеста». Разумеется, меня сочли моралистом и даже чуть ли не доносчиком.

Пищикова: Но, когда вы пишете такого рода открытое письмо, вы так или иначе все же становитесь в моралистическую позу?

Щербинина: Я поняла, что сделала ошибку, допустив приписку в конце письма, в которой говорится, что я оставляю за собой право «обращаться в вышестоящие инстанции», то есть искать некоего заступничества. Я подразумевала Минкульт, скажем. Меня привычнейшим образом обвинили в доносительстве, и больше уже никто не обратил внимания на сам смысл претензии. Я затыкаю рот, я наступаю на свободу слова, должна согласиться с тем, что словесный произвол и свобода слова — это синонимы. Даже те, кто поддерживал меня, за кого я заступалась, говорили: «Нет, все же это зря, это ребячество, смешно…» То есть я заступаюсь за обиженных, а они: «Не надо, нам нормально!» Но меня-то почему не могут возмущать акты открытой речевой агрессии в рамках предположительно интеллектуальной дискуссии?

Я тогда достаточно активно занималась агентской деятельностью, и у меня был ряд подопечных писателей, назовем их так. Я все-таки представляю интересы автора — в том числе защищаю его репутацию. Что ж: я сказала свое слово, взяла на себя ответственность, выступила публично. И теперь я могу только размахивать своей книгой. Можно считать, что это мой ответ. И да, разумеется, художественный текст может быть хорош даже при наличии в нем любой обсценной лексики — но литературная критика? Она может быть острой, хлесткой, разгромной. Но — писатель воспроизводит необходимую ему языковую среду и никого не обижает. А я выступаю против личного, персонального и адресного оскорбления одних людей другими.

Пищикова: Писатель по нынешним временам своим матерком очень даже может кого-то оскорбить. Но мы понимаем: ваша «оскорбленность» оказалась не одобренной профессиональным сообществом. Интересное размышление — почему? В принципе, вы имеете право на главное завоевание нашей новой экономики драмы — вы имеете право обидеться. И в книге вы же пишете об экономике обиженных. Вы проводили исторические исследования — не обнаружилась ли похожая на современную эпоха «чрезвычайной обидчивости»?

Щербинина: Дуэльный кодекс. О полном совпадении говорить не имеет смысла: дуэльный кодекс делал злоречие в прямом смысле опасным для жизни, а в сегодняшней культуре обидчивости злоречие — как раз в отдельных случаях инструмент выживаемости. Но потерять репутацию (опять же напомню — жизнь) из-за одного неловкого слова можно было тогда, можно и сейчас.

Пищикова: Вы имеете в виду «эффект Гальяно», когда из-за нескольких необдуманных слов можно потерять карьеру?

Щербинина: Я пишу как раз в главе «Оскорбление» о болезненной охране границ, о случаях гиперопеки в языке, когда оскорбительным начинает считаться слово «инвалид», ему ищутся корректные заменители (скажем, «человек с ограниченными возможностями»). И, как ни парадоксально, это приводит к эскалации агрессии, потому что мы стремительно сужаем поле безопасного. Выстраивая искусственные нормы, мы увеличиваем количество слов, которые могут считаться инструментами оскорбления.

Пищикова: Можно ли сказать, что превращение обиды в ценность, а обиженного человека в часть культуры добродетели — это нечто новое, еще не прожитый этап развития социальных отношений?

Щербинина: Этим феноменом нужно заниматься, наверное, отдельно — и это работа профессиональных антропологов. Я осторожно позволю себе высказать интуитивное суждение: возможно, да, это новое. Да. Но это общественное новое не ограждает нас от злоречия. Оно его трансформирует и увеличивает поле «обидного». Так что впереди у нас еще долгий путь — до настоящего белого пальто.

Юлия Щербинина. Злоречие: иллюстрированная история. — М.: Неолит, 2019

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости