Евгений Анисимов: «Усиление репрессий — это следствие отрыва власти от народа и в этом смысле ее нелегитимности»

Арнольд Хачатуров поговорил с автором книги «Держава и топор» об истории политического сыска в России

Книга Евгения Анисимова «Держава и топор: царская власть, политический сыск и русское общество в XVIII веке» вошла в шорт-лист премии «Просветитель» этого года.

— Ваша книга посвящена политическому сыску в Российской империи, который при Петре I стал одним из важнейших институтов самодержавной власти. Исторические корни тайной полиции вы видите в опричнине Ивана Грозного?

— Примерно так, хотя после Ивана Грозного была эпоха, когда политический сыск не играл значимой роли в жизни страны. После Смуты в стране на длительное время возникло некое единство, когда русский царь был выбран Земским собором. Государство тогда было достаточно слабым. Поэтому, чтобы удовлетворить его нужды, царь и окружение часто обращались к собору — если так можно сказать, тогдашнему парламенту. В него входили представители разных районов и политических группировок, включая крестьянство. К ним выходил царь и говорил: «Господа Земский собор, пожалуйста, обложите людей налогами сами». Люди разъезжались по своим уездам, объясняли народу, что нужны деньги, например, на создание шести полков. То есть была достигнута определенная гармония в отношениях с народом.

Но по мере своего усиления государство все меньше считалось с людьми. Просто присылали указ — собрать такие-то деньги. Народ, конечно, ничего не платил. В России платить налоги сразу будет только дурак — а что, если государь умрет или долги простят. Власть, чтобы добиться от народа того, что он добровольно давал во времена Земских соборов, начала давить людей. А так как они не возражали, то появились Тайная канцелярия и прочие учреждения. Одним словом, образовалась трещина между народом и властью, которая все время углублялась.

Так что, с одной стороны, связь между резким усилением самодержавной власти и развитием политического сыска совершенно очевидна. С другой, здесь есть очень важный момент: в стране усиливается политический сыск, когда происходит колоссальный разрыв между властью и народом. То, что раньше называлось «землей», то есть собрание (в том числе высших должностных лиц), в XVIII веке стало называться «генералитетом». Само исчезновение слова «земля» говорило об изменении природы власти.

А в петровское время наступила диктатура — появилась система самовластия, в которой политический сыск стал играть очень важную роль.

— Раздутый политический сыск связан с диктатурой, но, с другой стороны, это симптом слабости государства, которое не обладает более эффективными инструментами управления.

— Да, это, к сожалению, так. Из-за того что перестала работать представительская система, которая действовала после Смуты, даже контроль за исполнением законов стал осуществляться с помощью политического сыска. Сыск начал с какого-то времени работать как всеобщий контролер. А доносительство стало функцией, обеспечивающей исполнение законов, хотя вообще-то это нонсенс. Но у власти не было никаких других механизмов контроля за ворами и государственными преступниками — только с помощью доносительства и сыска.

— То есть практики сыска начали вытеснять состязательную судебную систему, которая в этот же период укреплялась в европейских странах?

— Более того, в допетровское время российский суд при всех его недостатках был похож на английский, у людей была возможность отстоять свои интересы. Ходоки по делам даже напоминали адвокатов, которые помогали в суде. Петр это все закрыл, что вообще очень на него похоже. Петровская реформа, в сущности, привела к созданию военно-полевого суда вместо нормального.

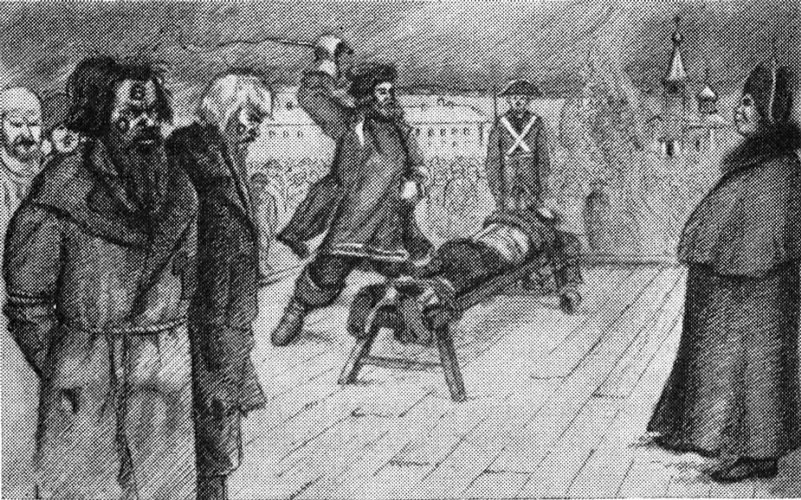

Да, существовали законы, но политический сыск почти всегда действовал вне закона. Он защищал не закон, а саму власть и был готов нарушить даже те традиции, которые считались неизменными. Например, то, что жена не может давать показания по делу мужа. Или то, что нельзя задним числом оформлять судебные дела. Все это было брошено. Была традиция, что обвиняемого пытают трижды: если человек на последней пытке все еще стоит на прежних показаниях, то он кровью доказал свою невиновность. Но если нужно было «утопить» человека, то можно было пытать его пять, шесть раз и больше.

© Новое литературное обозрение. 2019

© Новое литературное обозрение. 2019— Откуда в Российской империи появилась идея, что признание под пыткой — высшее доказательство виновности человека? Это наследие средневековых ордалий?

— Эта идея была не только в России, вспомните инквизицию. Знание под пыткой считалось истиной с давних времен. Считалось, что, мученически выдерживая боль, человек говорит правду. Вышинский, который говорил, что «признание — царица доказательств», в этом смысле повторял традицию XVIII века. И только где-то в XIX веке ко многим стала приходить мысль, что пытка все-таки заставляет человека признаваться поневоле, отказываться от собственной защиты под страхом боли.

Так что в XVII веке это была беззаконная власть под прикрытием закона. При полном отсутствии парламента и уничтоженной системе местного самоуправления политический суд полностью распоясался. Относительно того, что было в XX веке, это была ничтожная масса репрессированных. Но слух был очень большой, люди боялись государства. По мере того как усиливается политический сыск в XVIII веке, свободно продохнуть становится невозможно. Каждый третий — доносчик.

— От каких именно угроз защищал царя политический сыск?

— Мне встречалась масса немотивированных дел, где никто никого не собирался свергать (заговоров в то время практически не было). Вы знаете, что при господстве политического сыска до эпохи Александра II русские цари свободно ходили по городу, с кем-то или даже в одиночку. Александр II погиб, потому что на него было совершено шесть покушений, ему каждый раз говорили: «Вам нужно ходить с охраной». А он отвечал: «Какая охрана, я петербуржец, офицер, это моя столица — где хочу, там и хожу». До появления идейных террористов никаких реальных угроз власти не было, были только дворцовые заговоры, но это другое дело.

Сыск — это форма защиты власти, институция, которая нагоняет страх на людей. Никакой реальной физической угрозы не было, но контролировать людей можно было только с помощью страха. Политический сыск фактически не имел под собой реальных преступлений, он как бы сам их создавал.

То же самое продолжалось в последующие века. Есть замечательная книжка о декабристах, где видно, что следователи сами придумывали аргументацию декабристов. Люди соглашались со следователем в том, что они обсуждали, как свергнуть власть. И этот сговор со следователями привел к образованию феномена «декабристских организаций». Хотя на самом деле это была просто попытка дворцового переворота, которых было много.

— Но, по крайней мере, от дворцовых переворотов сыск защищал? Вы сами пишете в книге, что Петр III решился ослабить репрессивную машину и почти сразу потерял власть.

— Нет, Петра III ничто бы не спасло, потому что он просто вел безумную политику, чем воспользовалась его жена Екатерина II.

— Внушение страха подданным было возведено в ранг государственной политики именно Петром I?

— Да. За сказанное слово любой мог оказаться за решеткой. Человек все равно не выдерживает психологического давления власти и в какой-то момент «отлетает». Допустим, выпив от огорчения, он начинает говорить вещи, за которые его точно сошлют или даже казнят, но удержаться невозможно. Есть много примеров, когда людей отправляли на каторгу за то, что они ругали царя. Есть пример, как человек «обнажил естество свое и угрожал им Белозерской провинциальной канцелярии», за что потом сильно пострадал. Потому что в этом сама природа человека, в основе ее лежит свобода. В этом смысле в XVIII веке эта свобода прорывалась в таких, казалось бы, дурацких поступках.

Здесь важно отметить, что во многом политический сыск исходил из того, что слово — это есть дело. Если ты говоришь: «Я бы этого царя убил», — то ты домысливаешь убийство. Или насылаешь какие-то неприятности на царя при помощи слов. Это магическое отношение к человеческому слову. Известны многочисленные случаи, когда преступнику вырезали язык, потому что это орган, которым посланы эти слова. Это похоже на то, как карали людей, которые ударили палкой в икону, — их привязывали и сжигали им руку, которой они наносили удар. Это отношение к слову во многом сохранилось в XX веке, когда говорить что-то тоже значило наносить государству ущерб. Здесь важно, что свобода — это, в первую очередь, свобода слова. Политический сыск никогда свободы не терпел, потому что это была и есть для него главная угроза.

— Интересно, что все русские цари активно участвовали в работе следователей: присутствовали за ширмой во время дознания, писали рекомендации для следователей.

— Дело в том, что руководитель политического сыска лично докладывал самодержцу обо всех событиях. И в основном это была всякая грязь: истории, связанные с мелкими преступлениями, воровством, сексуальным делами. Представляете, вы — самодержец, вам кланяется известный генерал, а вы думаете: «А жена-то у него…» Была такая, условно говоря, дружба между руководителями сыска и самодержцами. В частности, один из следователей при Екатерине II приходил ночью в ее спальню — просто рассказывал истории, которые получил от агентов. Это было увлекательно — перебирать чужое белье.

— Другие институты власти тоже активно участвовали в политических репрессиях. Например, вы описываете, как Синод заставили оценивать, насколько искренним было раскаяние людей под пытками.

— Кроме того, для Синода важной была борьба со старообрядцами. Старообрядчество было верой широких народных масс. Насильственное подавление этой веры официальной православной церковью было единственным способом контролировать общество.

Совершались страшные вещи: мужчин обязали носить на спине красный квадрат, а женщин — головной убор с рогами, чтобы каждый видел, что это старообрядец, и следил за его поведением. Им запрещалось состоять в выборных учреждениях, иметь книги, учиться грамоте. Делались вещи немыслимые: например, в Петропавловской крепости старообрядцев душили и спускали под лед, чтобы не было даже могилы. За ними охотились по лесам, а они сжигали себя, чтобы не попасть во власть дьявола: для них выход на эшафот был Голгофой. Это был настоящий геноцид значительной части народа. Власть вела себя как разбойник, и все для того, чтобы лишить старообрядцев влияния в народе.

А политический сыск был главным помощником церкви: было даже создано специальное сыскное ведомство по старообрядцам в Москве, где были жуткие пытки и издевательства. Поэтому сотрудничество с сыском для церкви было традиционным: она боролась за свое выживание против конкурирующей народной церкви. Если бы не помощь сыска и государства, церковь сейчас была бы другой.

Современная РПЦ не сделала очень важного: не извинилась перед обществом и старообрядцами за столетия гонений православных людей. Вообще если бы было старообрядчество, то у нас было бы другое общество. В основном это были люди работоспособные, нравственные, очень похожие на протестантов по своей природе. А правящая церковь стала таким идеологическим развратом.

— Вы говорили, что каждый третий был доносчиком…

— Понимаете, государство своей политикой ставило людей в безвыходное положение: если не донести, то донесут на тебя. Особенно это характерно было для священников, которым было предписано открывать тайну исповеди. Во время исповеди человек как бы признается перед Богом, но если в его признании был элемент государственного преступления, то священник обязан был донести на него. Он давал соответствующую подписку, и ему угрожало такое же наказание, как за само преступление, если он скрывал информацию. Всегда был страх того, что следователи узнают об этой исповеди и тогда священника притянут. Огромная масса людей очень боялась оказаться в руках у доносчика. Есть масса историй, когда люди сбегали со свадьбы, потому что кто-то из гостей сказал крамолу.

Но, конечно, были и энтузиасты, которые доносили добровольно. Их люди знали и страшно боялись. Есть известная история одного доносчика, который добровольно шел в Сибирь вместе с приговоренными к каторге и по ходу этого движения доносил на них. Оказавшись в Сибири, он узнал о преступлениях Тобольской провинциальной канцелярии и донес на нее. 20 лет разбирали это дело!

В принципе, доносительство было очень распространенным явлением. Екатерина II писала, что страна наполнена доносчиками. Но самое важное, что государство активно материально покровительствовало этим практикам. Если ты донес на помещика, который укрывается от службы, можешь получить 1/4 имения. Если ты — холоп и услышал что-то запретное от помещика, то получишь свободу. Если просто донесешь, то получишь премию, и она сокращается в зависимости от того, как долго ты не доносил.

Покровительствуя доносам, власть способствовала нравственной деградации. Люди прекрасно понимали, что это Иудин грех, и тем не менее шли доносить, потому что им говорили, что государство это поддерживает.

— А что с палачами — для них тоже был важен материальный стимул?

— С палачами интересная история. Если вам в Москве встречается фамилия Бархатов, то это фамилия потомственных палачей. Они были изгоями, их все боялись, но при этом были мануальными терапевтами — очень хорошо знали устройство человеческого тела и даже лечили от болезней. Екатерина II писала в мемуарах, как французский палач исправлял ей неправильный изгиб тела. А либеральность общества в XIX веке привела к тому, что, когда начались массовые казни в 1905 году, власти не могли найти палачей. Поэтому ими работали уголовники за получение свободы.

На чем строится психология палача? Мы знаем, что в XVIII веке свои обязанности, как правило, они исполняли в пьяном виде. Все-таки лишение другого человека жизни — это сильное испытание, как бы отдаление собственной души. Это довольно трудно перенести нормальному человеку. Бывали и продажные палачи. Представьте, что вы всходите на эшафот и держите в руках дорогие часы. Вы можете эти часы передать палачу, а он вам за это отрежет не весь язык, а только кончик — это называлось «пустить кровь». Или будет бить кнутом по вашему поясу, не нанося страшной боли. Замах может быть сильный, а удар слабый. В этом смысле палачи — это люди, с которыми можно работать (смеется).

— И при этом они не стремились к анонимности, в отличие от нынешних правоохранителей?

— Нет, они были всем известны. В XIX веке даже долгое время не было казней, потому что палач объезжал несколько городов. В одном из них на лбу преступника он выжег раскаленными буквами слово «вор», но надпись оказалась перевернута вверх ногами. Чиновник его страшно ругал, говорил: «Эх, пьяная морда, куда ты вообще смотрел».

— Одна из особенностей XVIII века в России состояла в том, что 74 года страной управляли женщины. Это сыграло какую-то особую роль с точки зрения сыска?

— Все императрицы были более гуманными. Например, при Елизавете Петровне была отменена смертная казнь, что для всей Европы на тот момент было необыкновенной вещью. И Екатерина II отличалась необыкновенной гуманностью. Когда подавляли восстание Пугачева, она стремилась ограничить казни, писала, чтобы строили поменьше виселиц, а то на Западе будут думать о ней как об Иване Грозном. Так что вообще женское начало гуманизирует общество.

— Ваша книга написана 20 лет назад и вышла в том же издательстве «НЛО» в 1999 году под названием «Кнут и дыба». Ее переиздание, конечно, читается сегодня совсем по-новому.

— Нынешний интерес к моей книге непосредственно связан с политической обстановкой в современной России. Есть исследования, еще дореволюционные, которые показывают, что власть в России почти никогда не следовала букве закона. Вплоть до Великих реформ Александра II судебная система действовала ровно так, как было угодно власти. Во второй половине XIX века с появлением института присяжных сущность суда в России снова изменилась, но власть полностью вывела из этой системы все дела о политике.

Судьбы людей и России в целом решали капризы первых лиц. Одному государю нужно было срочно построить совершенно ненужные стране корабли в гигантском количестве. Другой государыне было нужно, чтобы самые модные наряды везли из Парижа. Власть капризна по своей природе, потому что она безответственна.

И недавние московские процессы феноменально показывают, насколько суды до сих пор неправосудны и подчиняются только власти. У судей должно быть какое-то понятие о профессиональной чести. Но, если власти нужно, политический сыск не считается ни с традицией, ни с законом.

— Аналогий с сегодняшним днем в книге очень много. Возьмем закон об оскорблении власти. Ведь это же и есть магическое отношение к слову, Петр вполне мог бы такое написать.

— Да, это чистое повторение закона о защите чести государственных учреждений.

— Или недавний инцидент с якутским шаманом, который шел изгонять Путина, а силовики в ответ устроили на него вооруженную облаву, как будто это особо опасный преступник.

— Вообще если говорить об отношении политического сыска к различного рода магическим действиям, то сыск лишен всякого оттенка магии. Если человек приходил и говорил, что ему Богородица приснилась и сказала, где построить храм, то в сыске это игнорировали и спрашивали, кто и зачем ему это сказал на самом деле. Всякая власть цинична, потому что рассматривает человека лишь в негативном смысле, как сосуд греха, который хочет для себя чего-то добиться. Любопытно, что Петр совершенно не доверял разного рода магическим проявлениям. Например, когда болел, он пил минеральную воду и не пил святой.

По поводу шамана — я сам не могу понять, в чем здесь угроза. Наверное, он может прийти и навести порчу на Путина. А Росгвардия должна спасти президента. Это очень смешно, потому что вообще-то цивилизованный человек может общаться с другими людьми, представителями своего вида, без ущерба для себя и для них, если, конечно, он не заражен чумой.

— Были же еще истории про российских генералов, которые читали мысли Мадлен Олбрайт...

— Это несколько про другое — про сверхвозможности. Помните, когда были острые матчи чемпионата мира по шахматам в 1970-е, якобы спецслужбы из зала воздействовали на игроков? Не знаю, лично я — материалист, и мне все это кажется очень странным.

Но вообще я эту книгу писал не из каких-то высших поэтических целей, а для того, чтобы понять антропологию сыска. У меня даже есть статья, посвященная страхам маленького человека, который попадает в репрессивную систему. Это меня особенно привлекало, потому что я хотел изжить страх, который был у меня, когда я это писал в СССР. Если вы читали Кафку, там есть это ощущение того, как человек втягивается внутрь репрессивной машины, которая начинает молоть его, а потом выбрасывает на эшафот или в канаву. Это и была моя главная задача. Для меня эта книга была попыткой понять, как система устроена, чего именно я боюсь. И, мне кажется, она очень этому способствовала. А функционирование сыскной машины с этим, конечно, тоже связано. Она вообще в определенном смысле бессмертна — если вы помните, как директор ФСБ в 2017 году отмечал столетие ВЧК и какие слова при этом произносил.

Вообще в России не очень часто извлекают уроки из прошлого. Меня как советского человека, например, страшно поражают гигантские очереди, чтобы поцеловать какие-то мощи… В нашем обществе стоит такой туман из ладана, а за этим туманом — топот силовиков.

Но мы в 1991 году вступили в новую эпоху. Я в этом смысле очень люблю Горбачева, который дал нам возможность почувствовать, что мы — люди. Каждый год 21 августа я отмечаю праздник, который удаляет нас все дальше от этого страшного, бесчеловечного режима. Мне в этом смысле повезло, я во многом освободился от страха, хотя у людей моего возраста он еще жив. Люди говорят: «Несомненно, это все вернется». А я принадлежу к разряду фатальных оптимистов и считаю, что Россия будет свободной страной, это неизбежно.

Я думаю, все это рассеется, потому что сейчас совершенно другая эпоха. Раньше изъяли у вас пишущую машинку — и тем самым заткнули рот. А теперь бессмысленно пытаться повесить намордник на интернет. Уже не надо расклеивать листовки, можно просто написать в Фейсбуке.

— Сама власть тоже, кажется, растеряна и не очень понимает, как управлять страной без вездесущего страха.

— Да, я думаю, что они в этом смысле понимают свое бессилие и не знают, что делать. К прежнему уже не вернуться, а новое — это значит пойти на собственное ослабление, при котором сразу все всплывет на поверхность. Как и в XVII веке, усиление репрессий — это следствие отрыва власти от народа и в этом смысле ее нелегитимности. Политический сыск тоже уже не будет таким, как в XIX и XX веках. Я в этом смысле — оптимист, и моя книжка — это попытка рассмотреть прошлый институт, который уже навсегда погиб.

Евгений Анисимов. Держава и топор: царская власть, политический сыск и русское общество в XVIII веке. — М.: Новое литературное обозрение, 2019

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости