Чуть ниже радаров

Введение в самоорганизацию. Полина Патимова говорит с социологом Эллой Панеях об истории идеи, о сложных отношениях горизонтали с вертикалью и о том, как самоорганизация работала в России — до войны

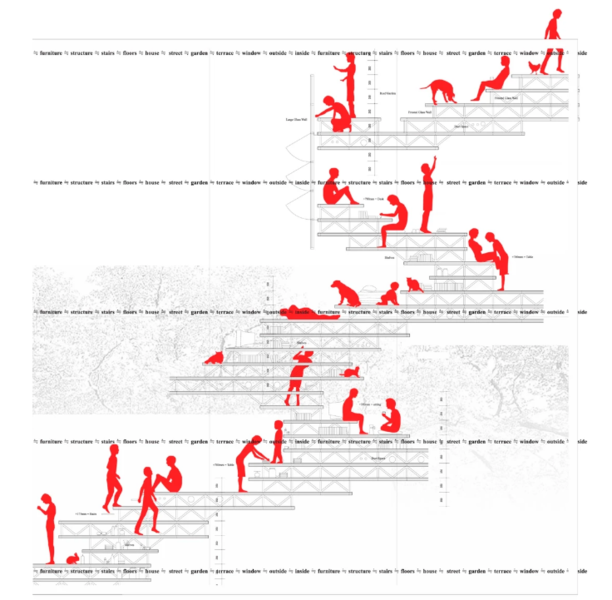

Primitive Future House© Sou Fujimoto, 2008

Primitive Future House© Sou Fujimoto, 2008Перед вами первый текст из большого проекта редакции Colta «Вокруг горизонтали» — про феномен самоорганизации: идею и практику горизонтальности в ее стереоскопии и конкретные сообщества. Мы будем смотреть на горизонтальность с разных сторон: экономической, политической, практической и даже философской.

Мы начали готовить этот проект еще в прошлом году, потом он встал на паузу (как и Colta после блокировки Роскомнадзором в марте 2022 года).

Тем не менее мы решили его возродить — сегодня эта тема приобрела такую остроту, какой никто не ожидал. Старый лозунг «проживем без государства» сейчас еще более необходим всем, кто продолжает жить и работать внутри страны, но хочет делать это максимально самостоятельно, не сливаясь с системой, с которой не согласен. Практики самоорганизации важны и для людей, покинувших Россию, но часто существующих разрозненно.

И, конечно, мы очень благодарны syg.ma, которая в эти нелегкие, да что там, трагические времена дает этому проекту прибежище на своих страницах, пока Colta не возобновила работу.

Мы начинаем с интервью известного социолога Эллы Панеях с максимально широким тематическим замахом: это введение в тему. Когда и почему горизонтальное стало укрепляться по отношению к государственной и экономической власти? Какие преимущества предлагает самоорганизация? В чем сила и слабость горизонтальных коллективов? По каким векторам горизонтальное росло в России?

Полина Патимова сделала этот текст в феврале, еще до войны. Понятно, что он не мог оставаться прежним. Поэтому он начинается с короткого введения Эллы Панеях и завершается ее комментариями к собственному интервью, сделанными с позиций уже сегодняшнего дня.

Это интервью у меня взяли еще в условно мирное время (в середине февраля 2022 года). И когда редакция Colta решила к нему вернуться, мне показалось неправильным выпустить его без комментариев из сегодняшнего дня. На многое пришлось посмотреть с другого ракурса, многие оговорки, которые тогда не казались необходимыми, сейчас приходится делать. Но в целом мы постарались сохранить этот текст таким, каким он был тогда — о чем мы думали и говорили до войны.

— Любая горизонтальность — это альтернативный ответ на иерархии, вертикали. Давайте начнем сначала: можем ли мы утверждать, что стремление к иерархии — это культурная константа, которая свойственна любым человеческим обществам?

Иерархия — это самый лобовой и примитивный способ скоординировать большое количество людей. Там, где два или три человека что-то делают вместе, еще не обязательна иерархия — можно договориться между собой. Но для того, чтобы скоординировать большое количество людей, хотя бы десяток, нужны механизмы, и самый простой — выбрать начальника и подначальников, которые будут распоряжаться этим малым сообществом. Так возникают зачатки иерархии. Дело не в том, что иерархия — константа. Дело в том, что иерархические способы управления обществом возникают первыми, если не делать ничего другого.

Но это совершенно не значит, что они единственные или лучшие. Они просто самые очевидные. Но постепенно люди обогащали арсенал своих способов взаимодействовать с большими группами.

Сама идея необходимости иерархии — то есть институциональной структуры, управляющей всем обществом, — древняя как мир. Но в мало-мальски современном виде, то есть как тезис о необходимости иерархически устроенного государства, ее сформулировал Гоббс, современник Тридцатилетней войны (1618–1648), Английской революции, фронды во Франции — в общем, всеобщего смутного времени (с точки зрения современников-европейцев), которое привело, в частности, к тому, что в 1649 г. королю Карлу I отрубили на площади голову.

Гоббс воспринял то, что он увидел, как базовое — естественное — состояние людей: исчезает твердая власть, рушится порядок, люди предоставлены сами себе — и смотрите, что происходит. И сделал логичный вывод: нужно обуздать естественную агрессивность, а именно — создать Левиафана: объединить народ в одно тело и на его вершину посадить голову — суверена (это не обязательно должен быть король, головой может быть и парламент). Под головой работают другие органы — институты и сословия, связанные законами-нервами. То есть современное представление о ценности централизации восходит к идее, созданной человеком, перепуганным насмерть. (1)

Обратная идея, что все люди равны, появилась в европейской традиции в XVIII веке и принадлежит Руссо, хотя мы представляем себе сейчас «естественное состояние» человека иначе, если о нем вообще можно говорить.

Эпоха Руссо — это период, когда современная наука только формируется и в головах мыслителей рождается надежда, что с помощью разума и объективного описания природных законов можно и в обществе устроить всё на более справедливый, на сообразный природе лад.

Появляется идея, что Левиафан, без которого единое тело обязательно распадется — это не единственный сценарий. Можно связать людей иначе.

Руссо создает модель естественного человека, который жил в мире, в котором не начали еще делить собственность. Именно эта дележка приводит, по Руссо, к применению силы: люди хотят что-то друг у друга отнять и к чему-то принудить. Руссо не боится уже потрясений, он живет в относительно благополучное время и хочет изменить существующий порядок на более справедливый (в отличие от Гоббса, который столкнулся с беспорядком и только жаждет порядка). По мнению Руссо, общество нужно вернуть к «естественному» состоянию до раздела собственности, но не погружая его в дикость, а пользуясь всеми существующими разумными способами управления, производства благ и их распределения.

Так что обе идеи прямо отражают реалии жизни их авторов. (2)

— И как централизация повлияла на развитие государств?

Когда мы сейчас говорим о конфликте иерархии и горизонтальности, мы говорим о преодолении сверхцентрализации, которую принесло государство Нового времени, сначала абсолютистское, а затем наследующие ему современные территориальные государства — чаще республики, чем монархии. Когда-то эта сверхцентрализация позволила абсолютистской монархии оказаться самой эффективной в войнах, удержать контроль над своими территориями. Мы не знаем, были ли сообщества другого типа способны к более гуманным способам координации больших масс, потому что их съели: самыми успешными хищниками оказались именно государства.

Затем на смену пришло современное государство эпохи модерна, по-прежнему территориально централизованное, но теперь еще зависящее от индустриального уклада в экономике, почти имитирующее этот уклад в управлении обществом. Это система, которая в пределе всё превращает в конвейер: образование, медицину, помощь бедным, налоги, правоохрану и даже суд.

— Как конкретно работает иерархическая структура такого типа?

Есть такая константа — число Данбара: это максимальное количество людей, с которыми человек может не просто быть знакомым, но и постоянно поддерживать отношения, оно составляет от 50 до 150 человек. Примерно при этом количестве можно жить замкнутым сообществом, в котором все знают всех. Но крайне редко договориться о чём-то — и с чужаками тоже.

А государство объединяет огромное количество людей — на много порядков больше. В рационально-бюрократических иерархиях с этажа на этаж передаются управляющие сигналы и происходит классификация людей и явлений. Каждый человек, болезнь или, скажем, продукт (если речь идет о производстве) упрощается, раскладывается по нескольким ячейкам, систематизируется. Чтобы классифицировать и уместить в клетки социальной номенклатуры, людей нужно переписать — перечислить главные характеристики, как в современных социологических опросах: мужчина или женщина, сколько лет, какое образование, живет в деревне или в городе. И тогда мы узнаем о человеке практически всё, что надо. Вернее, так нам кажется — но долгое время это упрощение, сводящее человека к набору простых характеристик, оказывалось очень эффективным, слишком эффективным, чтобы отказаться от него из–за его бесчеловечности.

Методы управления обществом, основанные на таком упрощении, затачивают человека под эту форму. Людей учат состыковываться друг с другом: тоже классифицировать других, сортировать их, обладать некоторым количеством языков для общения между ячейками. У людей вместо пятидесяти или ста индивидуальных знакомств формируется набор коммуникативных режимов: они классифицируют людей и потом с ними общаются, то есть меньше боятся незнакомцев.

Способность человека выстраивать коммуникацию вообще очень выросла оттого, что на общество надели эту сетку: она происходит в рамках правил и институтов, которые произведены для всех. Они не для всех одинаковы, но сделаны так, чтобы в них регулировалось поведение каждого, кем бы в этом наборе иерархий он ни был.

Государства стремятся сделать всех более похожими, чтобы все говорили более-менее на одном государственном языке, получали хоть какое-то образование, умели читать и писать. И горе тем, кто не вписывается в заданные рамки.

Но государственной власти, конечно, необходимы при этом история и идеология, чтобы объяснить, почему разные люди, которые не знают друг друга и, возможно, говорят на разных языках, все–таки принадлежат к одному сообществу.

— Как дальше действует государство с готовыми классификациями?

Дальше рационально вырабатывается решение, что с этим расписанным по категориям обществом теперь делать. Оно спускается вниз, но на каждой ступеньке претерпевает искажения. Вверх по иерархии теоретически должна подниматься обратная связь. Но с этим большие проблемы, потому что обратная связь тоже искажается. Чем больше иерархия, тем больше искажений, на каждой ступени сидят не категории, а живые люди, которые не только ошибаются, но и заботятся о своих интересах. Например, когда ты что-то сообщаешь начальству, ты думаешь часто о том, как оно к тебе отнесется, а не о том, чтобы осведомить его наилучшим образом.

Но несмотря на все искажения, централизация создала институциональную среду для взаимодействия с незнакомцами. Скажем, полиция и суд — это безличные институциональные способы защиты одного гражданина от нечестного поведения другого. То, что в традиционном обществе было обеспечено простым знакомством, общиной, здесь налаживает внешняя институциональная среда, различные институты. Это называется «безличным институциональным доверием».

Кроме того, централизация дала иерархические институты координации: всем

приказали, план спустили, к конвейеру поставили — и все участвуют в производстве чего-то сложного. Никому ни с кем договариваться не надо, всё решит начальник. (3)

Бюрократическая иерархия выигрывала у домодерных методов координации. Но она очень сильно стала проигрывать современным постиндустриальным методам взаимодействия людей, основанным на том, что было утрачено в ходе построения эффективных машин модерна: новые методы учитывают обмен не только экономическими ресурсами, но и социальным капиталом, и это часто win-win коммуникации, из которых каждый выходит обогащенным не только экономически, но и культурно, приобретая социальный капитал — то есть связи, позволяющие лучше строить отношения с другими и укреплять репутацию. Это как раз сетевые, горизонтальные взаимодействия. Взаимодействия, которые меньше боятся разнообразия. (4)

Итак, унификация сверху очень сильно повысила способность людей к горизонтальной самоорганизации, потому что обучила их одинаковости: навыкам, языкам, сходным представлениям о мире. И именно потому, что люди так хорошо скоординированы, им часто не нужна уже внешняя сетка, стоящая на монополии насилия.

Смотрите, какой парадокс: если вы уже умеете быть одинаковым, вы можете позволить быть себе разным.

Например, если у вас есть общий язык с собеседником — скажем, английский, — неважно, что он иностранец, вы друг друга поймете. Вам не надо искать соотечественника-партнера, скажем, по бизнесу. Вот и с другими, менее очевидными социальными навыками это так. (5)

Социальная иерархия и страшно упрощает, и страшно усложняет структуру общества. Она позволяет людям осуществлять координацию очень сложным образом, но одновременно изживает саму себя: нам теперь не нужно обращаться к государству за рамками для коммуникации — мы можем взаимодействовать напрямую с незнакомцем. Если в соцсетях у нас с кем-то 50 общих знакомых, это лучше гарантирует его лояльность, чем полицейская сила, к которой можно обратиться, если этот самый кто-то поведет себя дурным образом. Теперь с незнакомыми людьми мы стыкуемся через интернет, который копит репутацию.

Это не значит, что внутри новых сетей не возникает своей иерархии. У кого-то больше социального капитала. Кто-то будет обладать ресурсами, например, нанимать, а не быть нанимаемым. У кого-то подмоченная репутация, а кто-то занимает в сети центральную позицию — связывает много разных людей и получает с этого бонусы.

Например, и такие бонусы, как возможность подмочить репутацию конкуренту. Сеть не то чтобы обязательно честнее и добрее иерархии. Но она намного умнее и, да, — разнообразнее.

Да и в целом сеть не противоположна иерархии. Это аналитическое разделение: иерархия — это тоже сеть, просто сильно формализованная и вертикализированная. Более того, внутри любой бюрократической структуры существует своя сеть неформальных отношений, без которых она просто не работает. Именно неформальные связи позволяют людям справляться со всеми тяготами пребывания внутри бюрократической системы.

— Но почему у людей вообще возникает потребность в децентрализации?

Я бы сказала, потому, что снижается потребность в централизации. На пике развития индустриального общества она работала на экономическое развитие, на рост благосостояния. Но одновременно росла военная мощь, случались всё более кошмарные войны.

— Новые институты и новые социальные нормы вырабатываются на пересечении централизованной структуры с горизонтальными инициативами?

Нет, они вырабатываются там, где горизонтальным структурам удается сделать что-то лучше — например, создать свои внутренние правила, которые предпочтительнее обращения к централизованным структурам.

Люди придумывают инновации, которые работают как функциональные заменители существующих институтов. Где люди раньше искали защиту от мошенничества? Только в полиции. Где люди сейчас находят защиту от мошенничества? Сейчас можно погуглить человека или найти его прошлого работодателя и попросить рекомендацию. С моей точки зрения, новые социальные нормы вырабатываются, потому что получается что-то, что работает лучше старых.

С одной стороны, централизация как бы не оставляет людям особого простора, чтобы вообще даже мечтать о децентрализации. И децентрализованная жизнь существует где-то в лакунах. Но даже в матером модерне таких лакун много, да и общество тоже влияет на государство. Это не абсолютно идеальный тоталитаризм: чем дальше, тем больше появляется областей, где у людей возникают более выгодные или приятные альтернативы.

Например, есть централизованное образование, но теперь у нас так много интересов и есть столько вещей, про которые мы хотим узнать, — но за многим глупо идти в стандартизированную школу, это можно узнать из обучающих роликов или на платных курсах. А там, где возникают новые возможности, люди их берут.

Причем те, у которых ресурсов больше — берут больше и берут первыми. У философа Зигмунта Баумана есть мысль, что в современности, то есть постмодерности — у него есть термин Liquid Modernity, «текучая современность», — иерархические, зависимые от государства структуры становятся прибежищем для тех, кто просто не может позволить себе ничего другого. Если у вас нет денег, вы пойдете лечиться в государственную больницу, если есть — к частному врачу. Если у вас есть ресурсы, вы учитесь в частной школе. Если нет — вы в системе государственного образования

И такая схема работает везде, где люди выбирают сами. И в современном мире они могут позволять себе всё больше выборов, и от этого появляется спрос на децентрализацию. (6)

Правда, частично люди все равно продолжают опираться на внешние институты. Если они делают вместе что-то независимое, а потом внутри группы происходит ужасное мошенничество, они все равно идут в суд. То есть присутствие государства на периферии самоорганизовавшегося сообщества продолжает частично обеспечивать его деятельность.

Но чем больше развивается общество — точнее, тот конкретный сегмент общества, на который мы смотрим, — тем меньше его устраивают та справедливость и тот порядок, которые может предложить государство.

У людей внутри более продвинутых сообществ более высокие требования и к методам, и к результатам правоохранительной деятельности. И выясняется, что лучше скинуться, поставить видеокамеру и кодовый замок на подъезд, чем надеяться на полицию, которая нагрубит, наорет и отлупит невиновного. Да хоть бы и виновного — нам уже и это не по душе. Конкретно российское государство такой отказ от своих услуг, такую новую автономию воспринимает как угрозу. А классифицирует — как преступные намерения.

С другой стороны, доверие к иерархическим централизованным структурам в мире падает, а в России оно вообще изначально ниже. Оно меняется из–за прозрачности: горизонтальные структуры, кроме прочего, делают людей гораздо более прозрачными друг для друга. Это не всегда приятно. С моей персональной точки зрения, то есть человека, выросшего еще в советское время, мы друг про друга знаем сейчас многовато. Это неуютно. Я бы предпочла не знать многого из того, что до меня доходит по соцсетям.

В модерне человек прозрачен для государства, но непрозрачен для соседа. Это и есть приватная сфера. Сейчас, в постмодерне, каждый человек становится более прозрачным: про него можно узнать в соцсетях, он оставляет кучу записей в государственных и коммерческих регистрах, о нем можно навести справки в гораздо большем количестве мест. И при этом появляются новые способы разрешать конфликты, более гуманные и разумные, чем может предложить государство в нынешнем его виде.

Например, бум благотворительности в России быстро порождает множество скандалов и дискуссий вокруг того, как обеспечить прозрачность и открытость в подотчетности благотворительных организаций. Это выглядит так, что люди обвиняют в чем-то друг друга, разоблачают, выносят конфликты наружу — неприятно. Но в этих дискуссиях вырабатываются институты, правила игры и умение не доходить до конфликтов или решать эти конфликты так, чтобы организация выжила, не потеряла общественного доверия, то есть — стала лучше. В результате на глазах вырабатывается система обеспечения прозрачности и доверия внутри организации, в данном случае — между организацией и людьми, которые жертвуют ей деньги. Иногда что-то заимствуется из зарубежных образцов, но многое придумывается по ситуации заново.

Но прозрачность увеличивается не только для рядового человека, но и для людей, которые участвуют в управлении — и государственными, и частными структурами. Им, конечно, проще от этого защищаться, но на них смотрит больше глаз, поэтому в сумме люди видят, как устроена и приватная жизнь руководителей, и внутренняя жизнь организаций, которыми они руководят. Люди видят, как ошибаются руководители государства, и перестают доверять им как чему-то высшему — как сакральной силе, олицетворяющей гоббсовского Левиафана. Кроме того, сокращается разрыв в образовании и кругозоре между управляющими и управляемыми. В отличие от домодерных обществ, люди не стоят теперь перед лицом такой огромной социальной дистанции, чтобы продолжать считать, что некий человек наделен правом управлять миллионами таких же, как они.

— Какие новые формы самоорганизации в России кажутся вам самыми массовыми?

Сейчас самые быстрые процессы самоорганизации идут в не самых прогрессивных слоях — те уже в значительной степени отстрелялись.

На первое место по важности я бы поставила бум благотворительности: она стала массовым явлением. В Советском Союзе не было частной благотворительности вообще. В 1990-е были отдельные точечные проекты, которые вели 10 энтузиастов, собирая смешные суммы. Сейчас это очень быстро стало массовым процессом.

На верхушке этого процесса находятся люди, которые пытаются менять отношение к раковым больным, изменять законодательство об обезболивающих, внедрять другие практики обращения с людьми в ПНИ. Но низовая часть — это совершенно обычные люди, которые посылают по 100 рублей на больного ребенка, прочитав про него в интернете или услышав по телевизору. Это самая дикарская форма благотворительности, но и самая массовая. Мне кажется, это очень позитивный процесс, потому что люди привыкают в этом участвовать. (7)

Второе по массовости и успешности движение за последние годы — антиваксерское, хотя мне самой неприятно это говорить. Оно самоорганизовалось практически с нуля, хотя его повестку нельзя назвать конструктивной. Но массовость невозможно не оценить. Оно совершенно не стимулируется сверху — это не фейковое, а натуральное низовое движение, которое стало влиятельным всего за несколько месяцев, а так бывает редко. И участникам этого движения удалось реально отстоять свою точку зрения и сработать на вялость эпидемических мер.

Еще одна сфера, которая прямо расцвела в режиме самоорганизации, намного мне ближе — это просветительские проекты и, шире, горизонтальные структуры распространения знаний и умений: бесплатное и платное обучение, обучающие видео. Теперь если мы не знаем, как что-то сделать, мы гуглим и всегда находим какую-то обучалку.

Я не хочу называть политические проекты, потому что тут очень трудно отделить неуспех от слишком активного противодействия со стороны властей. Хотя если говорить, например, про политическую децентрализацию, то и здесь есть запрос на разнообразие, менее зависимое от квалифицирующих иерархий. Люди хотят, например, чтобы в разных частях страны были разные порядки — не нравится, скажем, в Краснодаре, переехал в Питер. Люди с нетипичными культурными потребностями не хотят подчиняться унифицирующей силе центра, которая намерена управлять Волгоградом, Махачкалой и Калининградом, как будто это одинаковые сообщества. Такие вещи лечатся предоставлением большего самоуправления.

Хотя, заметим, что не всякая децентрализация — это обязательно самоуправление. Если какие-то функции отдают, например, губернаторам регионов, то самоуправления от этого больше не становится, хотя это децентрализация. Скажем, губернаторам в начале эпидемии Covid-19 дали вдруг огромное количество полномочий по принятию мер на своей территории. Это типичный децентрализаторский шаг, но низового самоуправления больше не стало, просто право принятия решений было спущено на уровень ниже.

Но по-настоящему успешны те, кто действует чуть ниже радаров, на которых власти определяют политическую деятельность. У благотворителей получается действовать чуть ниже радаров, у антиваксеров — тоже. (8)

— А сейчас внутри России люди существуют в русле тотальной централизации? Или мы где-то на нейтральной отметке?

Мне трудно судить. Навскидку хочется сразу сказать: «Да, конечно, у нас сейчас пик централизации». Мы находимся в ситуации противоречивых тенденций, из которых, наверное, централизаторская сейчас сильнее, но низовая децентрализаторская — перспективнее.

При этом в последние два ковидных года прозрачность, про которую мы говорили, очень сильно упала у самого общества. И я сейчас затрудняюсь ответить на очень многие вопросы, на которые бы два года назад отвечала уверенно.

Например, уходит ли больше людей в теневой сектор? С одной стороны, вроде бы да: общая экономическая ситуация не очень хороша, доходы падают, поэтому должны бы уходить. С другой стороны, налоговое администрирование физических лиц бурно совершенствуется, так что не факт, что многих выпустят в теневой сектор.

Хотя, конечно, пандемия создала очень много синеворотничковых рабочих мест с хорошей оплатой. Очевидный пример — курьеры. Но это не имеет отношения к децентрализации — это просто экономическое движение между формальным и неформальным секторами экономики.

— Говорят, что ускользать от всевидящего ока государства — довольно типично для России. Насколько эта стратегия конструктивна сейчас?

Я не верю оценкам Кордонского, когда он считает, что 30–40 процентов населения работает в отходнических и гаражных бизнесах — я думаю, это слишком много. Но я доверяю эмпирическим описаниям, которые делают люди из этой команды.

Другое дело, я не вижу самого процесса ускользания. Люди не прячутся. Они, в конце концов, делают что-то не в подпольях, а на глазах у соседей. Об этом знает участковый, какая-нибудь местная администрация самого низкого уровня.

И при этом люди выстраивают стратегии взаимодействия с агентами власти. Иногда самостоятельно, иногда через сообщества. Например, у гаражных сообществ есть неформальные лидеры, которые договариваются с представителями властей. Сообщества платят если не ренту, то натуральную дань — к ним можно обратиться, чтобы они починили чего-нибудь неформальным образом из, скажем, муниципальной техники. Они делают переводы через банковскую систему. Это не ускользание, это существование, включающее в себя такие взаимодействия.

То же самое можно сказать и про обычный бизнес: он выстраивает стратегии взаимодействия со всеми агентами власти, до которых он только может дотянуться.

Мне кажется, для совсем полного ускользания нужно быть совершенно незаметным: зарабатывать мало и жить в глубинке. Если вы не заняты чем-то похожим на бизнес, не так много агентов власти, с которыми вы постоянно взаимодействуете.

— Где лучше работают горизонтальные инициативы и структуры, а где — вертикальная иерархия?

Горизонтальность — там, где будущее (9). Иерархия — там, где прошлое. Везде, где что-то продвинутое, новенькое, чего в модерне не было, где развиваются новые технологии, внедряются технические и социальные инновации — там горизонтальность выигрывает.

Горизонтально — там, где вы хотите что-то делать вместе с равными себе. Вертикально — там, где вы хотите пристроиться к государству.

Например, вертикальная иерархия эффективнее работает там, где вы пытаетесь отстроить что-то для пожилых людей (хотя есть прекрасные низовые инициативы для пожилых — но они охватывают лишь немногих). Или если хотите сделать что-нибудь для людей не очень образованных, для тех, кто слабо владеет интернетом, у кого кнопочные телефоны. Там, где нужно создать что-то нужное, но простое при участии большого количества людей, то есть где людям всё еще надо быть одинаковыми. То есть там, где вы хотите построить что-то напоминающее больше завод или армию, а не сетевой университет.

— Какие преимущества и недостатки у самоорганизованного сообщества?

Самоорганизованное сообщество решает максимум вопросов внутри себя, формирует сложные системы и поддерживает уровень разнообразия за счет того, что обладает большим количеством социального капитала. Это значит, что оно защищено от ненасильственного вторжения извне — от формальных иерархических структур, которые попытались бы его регулировать. Но происходит это только до тех пор, пока иерархические структуры не возьмут в руки лом: пока государство не наедет на общественную организацию, а большая корпорация не захочет задавить стартап.

Но если до применения силы не доходит, сеть кроет иерархию. Сеть умнее, гибче и быстрее, потому что в ней думают все участники: у сети столько мозгов, сколько участников — плюс синергия, потому что они коммуницируют между собой. Напротив, у иерархии есть столько мозгов, сколько есть у ее начальника — минус мозги всех подчиненных, которые думают, как его надуть. Иерархия глупее своего начальника. Сеть намного умнее каждого из своих участников.

1. Вот легко же мне было иронизировать тогда над человеком, чей мир зашатался и рухнул из–за войны, однако. Теперь бы так не ехидничала.

2. К добру, честно скажем, не привела ни одна идеология, ни другая. Идеями Гоббса до сих пор оправдывают разнообразные тирании, последователи Руссо в своем стремлении к безудержному добру доигрались до революции еще более кровавой, чем та, которая так впечатлила Гоббса.

3. Проблема этих прекрасных эффективных механизмов в том — и об этом много написано, — что они замечательно снимают ответственность с рядового исполнителя. И даже с нерядового, с серединки иерархии. Поэтому с той же эффективностью можно с их помощью учить детей грамоте, а можно — тренировать будущих солдат. Совместить это, кстати, тоже совсем не сложно. Можно строить завод по производству мороженок, а можно — концлагерь.

4. Разнообразия консерваторы боятся не зря. Разнообразие представляет из себя угрозу: с теми, кто не похож, намного легче поссориться; не стоит сбрасывать со счетов и страх проиграть конкуренцию. Разнообразие — это нагрузка, эмоциональная, умственная, она требует постоянной адаптации. Но в разнообразии полно ресурсов. Поэтому важно не добиваться разнообразия любой ценой, а строить социальные среды, которые к нему устойчивы, которые его выдерживают.

5. Например, в социальных сетях сейчас стало попросту невозможно существовать. Люди, знакомые и незнакомые, проклинают друг друга, стыдят, винят, все чего-то друг от друга требуют, разрываются старые отношения, на каждое мало-мальски нагруженное высказывание гарантированно набегают хейтеры. Но нужно отдавать себе отчет, что в сети сейчас встречаются люди, которые раньше в военное время попросту бы не встретились, у них было ноль шансов услышать друг друга — хотя бы так, во всех этих претензиях, проклятиях и крике. Люди выясняют отношения через натуральную линию фронта. Люди в самых разных — и часто критических! — жизненных ситуациях. Или люди, с одной и той же стартовой точки выбравшие противоположные стратегии, — уехавшие и оставшиеся, к примеру. Было бы очень странно, если бы эти люди разговаривали мирно и спокойно — но они разговаривают, заметьте.

6. Тут мне к каждому абзацу хочется приписать дисклеймер: «пока государство не увидит в этом опасность и не придет с ломом разносить ваши распрекрасные горизонтальные структуры».

7. В феврале база благотворительности в России в одночасье сжалась примерно вдвое.

8. Радары, к сожалению, с тех пор опустились почти на уровень земли — не просочишься, разве что ползком, и то если ты не очень большой и заметный.

9. Но с будущим у нас теперь надолго проблемы. Ждем следующего круга.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

14:53Из фонда V-A-C уходит художественный директор Франческо Манакорда

12:33Уволился замдиректора Пушкинского музея

11:29Принято решение о ликвидации «Эха Москвы»

2 марта 2022

18:26«Фабрика» предоставит площадку оставшимся без работы художникам и кураторам

Все новости