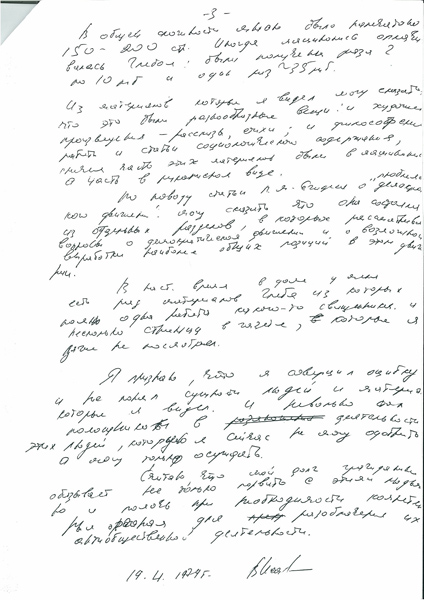

Глеб Павловский: «Идея заняться политикой диалога в Бутырке была плохая»

Политический опыт 1960—1980-х: от одесского студенческого кружка до московского самиздатского журнала

© Павел Кассин/Коммерсантъ

© Павел Кассин/КоммерсантъГлеб Олегович Павловский (род. 5 марта 1951 года, Одесса) — российский политолог и политтехнолог. В 1968 году поступил на исторический факультет Одесского университета, который окончил в 1973 году. В 1974 году за распространение книги Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» попал в поле зрения КГБ и лишился работы, после чего переехал в Москву, где с 1977 года подрабатывал столяром, маляром и лесорубом. В том же году он присоединился к московскому демократическому подполью, сблизившись с историком Михаилом Гефтером.

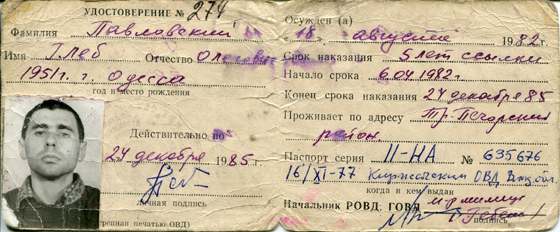

С 1978 по 1980 год Павловский был членом редакционной коллегии самиздатского журнала «Поиски». Арестован 6 апреля 1982 года. На суде признал свою вину, приговорен к пяти годам ссылки.

В 1986 году поступил на работу в ежемесячник «Век XX и мир». В 1987 году стал соучредителем и заместителем председателя правления информационной службы «Факт», в 1989 году создал на основе «Факта» первое частное информационное агентство «Постфактум» и до 1993 года был его директором. Основатель, директор и совладелец Фонда эффективной политики с 1995 года. В 1997—2013 годах — главный редактор «Русского журнала». В 1999—2011 годах — сотрудник Администрации Президента РФ. С 2012 года — главный редактор интернет-журнала «Гефтер.ру».

— Учась в Одесском университете во второй половине 1960-х, вы участвовали в неофициальном студенческом кружке. Насколько вы были информированы о происходившем в Москве, о начале того движения, которое позднее назовут диссидентским? Доходил ли до вас самиздат?

— Я был информирован, но ведь дело не в информации, а в личной установке. Прежде всего, должен сказать, что, хотя я знал об инакомыслящих в Москве, меня это не заводило. Откуда знал? Были западные радиостанции — их слушал отец и соответственно я. Я слушал скорее из любопытства и чтоб с ним спорить. Я был крайне антикапиталистическим молодым человеком, и в радиоголосах меня интересовало больше всего чтение книг, запрещенных в СССР. Чтения из Маркузе и [Ивана] Иллича были мне интереснее всего. Но многие вещи помню до сих пор. Скажем, как Георгий Иванов ледяным тоном читает свое «Хорошо, что нет царя...» или задушевный голос Анатолия Максимовича Гольдберга по ВВС. С другой стороны, из среды фанатов фантастики и от учителей доходили тексты, которые для меня тогда не были «самиздатом». Среди всего, что я бы сейчас определил как литературу new age, наряду с «Дхаммападой» я впервые прочел эссе [Григория] Померанца. Вся волна нью-эйдж вращалась вокруг вопросов расширения возможностей человека и его свободы, а это легко накладывалось на задачу сопротивления.

К концу 60-х я был «ньюэйджирован», в том числе смесью Стругацких, Лема и Брэдбери с фэнтезийным романтизмом украинца Олеся Бердника. Я в юности был его поклонником и ради него выучил украинский язык. Бердник после сам окажется диссидентом.

Но все, что было в университете, шло по колее уже сделанного в школе выбора, который можно назвать выбором политической судьбы. Хотя я называл это для себя «революцией» и другими громкими словами. Если отжать лишнее, уже с последних классов школы я был гиперполитизированный юноша, решивший про себя, что буду действовать в политике, невзирая ни на что.

— Но ведь тогда занятие политикой предполагало два пути, и очень разных. Или ты идешь в комсомол, партию и так далее... Или это не рассматривалось?

— Встроиться в систему — для верившего в «революцию духа» это была не политика. И такое не рассматривалось вообще. Я называл это вариантом intra muros — жить замурованным «в стенах» системы — и начисто отвергал.

— Тогда — нелегальщина?

— Но и та мне не была интересна. Понимаете, внутри богатого тогда вариантами советского мира, на пересечении магий научной революции и революционной истории, простые «анти» меня не соблазняли. Бороться с начальниками, то есть с какими-то, на мой взгляд, старичками-мещанами? Это казалось мелким. Я хотел большего. Думалось: да, может так выйти, что придется однажды и пострелять, но сперва надо разобраться — в кого. А может, и не придется. То есть не здесь был выбор. Выбором было — перестать быть реципиентом, пассивным зрителем происходящего, вернуть советскую повседневность в историю. И в этом выборе тоже были коммунистические основания, но другие, идейные. В 1968 году, когда все это происходило, в коммунизме в последний раз активизировался его исходный всемирный импульс. Даже в официозной идеологии, где он было подавлен, след его оставался. Мы ведь не жили в какой-то локальной стране — мы, советские, жили в мире. Это очень важно! Советский Союз — это был глобус универсального проекта. Выехать из него нельзя, зато глобус всегда у тебя дома, под рукой. И поздний Лем, и Стругацкие учили, что главные проблемы надо решать дома, а я и хотел решать главные.

Сегодня сложился миф о КГБ как Всевидящем Оке. Но «контора» состояла из банальных людей, она просто следила за всем, что движется.

В университете на втором курсе возникла коммуна. Она сложилась из нескольких человек, и не я был инициатором. Но я стал тем, кто толкал в сторону неомарксизма, так как искал язык, на котором можно строить большие проекты. Тяжело побившись о свой дилетантский буддизм, «Дхаммападу», Рериха и лотмановские сборники, я выбрел на диалектику деятельности. И всю коммуну засадил за чтение молодого Маркса, Грамши и Генриха Батищева. А это подсказывало, кого нам искать в Москве, при ясном понимании того, что наш «младомарксизм» карьерно бесперспективен. В Одессе это было яснее, чем в Москве. В Москве 70-х ты мог быть гуссерлианцем и при этом комсомольцем и студентом философского факультета. А на Украине уровень личного маневра был меньше. Поставив на активистскую диалектику, ты знал, что покидаешь общество и выходишь в какое-то Зазеркалье, где будешь жить. То есть нашей коммуне было предопределено наткнуться, с одной стороны, на одесский Комитет [государственной безопасности СССР], а с другой — на кого-то из диссидентов.

И это довольно быстро случилось. С диссидентством мы столкнулись в лице [Вячеслава] Игрунова, который был в Одессе самиздатским бароном. Он распространял самиздат, и у него был свой кружок, но другого типа, не левый совершенно. Что-то типа артели из романов Чернышевского. Они зарабатывали неплохие деньги, делая деревянные поделки для туристов. На эти деньги покупали у москвичей запрещенную литературу по спискам. Я видел один такой список, довольно смешной, Орвелл там стоял в соседстве с «Камасутрой» и «Новым классом» Джиласа. Библиотека у них была большая, и мы бросились читать все подряд. На «Хронике текущих событий», «Большом терроре» Конквеста, трактате [Андрея] Амальрика [«Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?»] и нобелевской речи Камю моя участь самиздатчика окончательно определилась для меня самого. Я не стал антисоветчиком, но выбрал для себя быть, как я это назвал тогда в своей первой статье для самиздата 1972 года, «координатором контркультуры».

Но уже тогда наш круг был под наблюдением КГБ. Оно началось почти сразу, как я съездил в Москву. Только надо правильно понимать, что это значит. Сегодня сложился миф о КГБ как Всевидящем Оке. Но «контора» состояла из банальных людей, она просто следила за всем, что движется. Этот политический Госплан был такой же малоэффективный, как экономический, он с трудом фокусировался на действительно важных вещах.

— Первое открытое столкновение с КГБ произошло в университете или после?

— Столкновение произошло в университете, но сперва я не знал, кто за этим стоит. Дело в том, что мы довольно быстро вышли на искомых московских гуру. Сперва это были люди в Институте философии, круг Генриха Батищева, [Эвальда] Ильенкова, [Владимира] Библера. И [Михаила] Гефтера. А Гефтер, как я узнал сильно позднее, почему-то считался в КГБ очень опасной фигурой. Одно время даже решали, арестовать его или нет. Он был под особым наблюдением, и его квартира числилась «узлом» Демократического движения. Где-то уже тогда наша коммуна в Одесском университете попала под наблюдение. Мне не дали толком окончить университет и распределили работать в отдаленную сельскую школу без диплома. Со справкой, что «прослушал полный курс, но не сдал экзамен по истории КПСС». Это уже была работа одесского Комитета, о чем я тогда не знал, полагая, что дело только в декане истфака. А персонально Комитет вышел на меня лишь год спустя, в 1974-м, уже в деле с «Архипелагом ГУЛАГ».

Это не была просто очередная история с самиздатской книжкой. Шло лето 1974 года, солженицынский «ГУЛАГ» тогда только начинал распространяться в СССР. На Украине поменялось партруководство, ушел Петро Шелест, его последние годы украинские диссиденты вспоминали как сравнительно вегетарианские. Пришел «чистильщиком» [Владимир] Щербицкий, сменилось руководство одесского КГБ, их стали трясти. Нужна была демонстрация закручивания гаек. Они давно подбирались к игруновской библиотеке и теперь решили с ней покончить. Это было большое предприятие, Одесса маленькая, а читателей много, и я думаю, что какой-то процент стучал. У меня было сильно развито культуртрегерское начало, и я дал почитать «ГУЛАГ» профессору Владимиру Сергеевичу Алексееву-Попову, историку Просвещения, с которым у меня были очень теплые отношения.

Три человека – руководство одесской коммуны СИД («Субъект Исторического Действия»), справа — Павловский. 1969 год© Из архива Глеба Павловского

Три человека – руководство одесской коммуны СИД («Субъект Исторического Действия»), справа — Павловский. 1969 год© Из архива Глеба Павловского— Это была книжка, перепечатка?

— Это был основной тип местного самиздата — фотографии разворотов книги. Основная игруновская техника. Когда ко мне пришли, я сперва повел себя нагло, будучи уверен, что дом чист и у меня все в порядке. Почему-то я исключал, что они могли выйти сперва на Владимира Сергеевича. Не знаю почему, но это не пришло мне в голову. А они явились к нему и забрали Солженицына, книга была уже у них. Я до сих пор не знаю точно и, честно говоря, не пытался понять, как это произошло. Алексеев-Попов называл мне одного своего подозрительного знакомого, который мог видеть у него книгу... Думаю, он просто никогда не выпадал из поля зрения Комитета — он же старая одесская мишень, с большими связями в культурной среде. Его еще во время борьбы с космополитизмом пытались изгнать из университета. Короче, мне был поставлен такой детский мат, что стыдно рассказывать. Пока я с апломбом умничал [с КГБ], они меня вдруг срезали, достав из стола мой «Архипелаг» — которого у них быть не могло! И тут внутри меня очень нехорошо защелкнуло на Игрунова, которому я сказал про Попова: ага, вот кто меня выдал! В таких случаях из человека лезет тайный неадекват, и у меня он был — недоверие левого по отношению к антикоммунисту Игрунову. С моей тогдашней точки зрения, антикоммунист запросто мог сдать. И они меня на этом раскрутили, я им все расписал и дал совершенно омерзительные показания обо всем, что я у Игрунова брал.

Тут комитетские страшно обрадовались. И сделали ошибку, поскольку тут же захотели меня повести дальше. Почувствовав мою наклонность к игре, соблазняли большой игрой вокруг библиотеки самиздата, чтобы, превратив меня в свою фигуру, внедрить к Игрунову. Но это же Одесское ГБ, одесситы — банальные люди. Начиная с того, что совершенно по-булгаковски один из них представлялся «Александром Сергеевичем», другой — «Николаем Васильевичем». Впрочем, один из них потом действительно оказался Александром Сергеевичем, про другого не знаю (смеется). Сатанизм в одесском исполнении и их казенные коридоры у меня вызвали тайный смешок. И вдруг я почувствовал во всем такой дух ЖЭКа, такой советский коммунхоз, что потерял к игре с ними всякий интерес. Кончилось дело тем, что я пошел к Игрунову, а они, отследив это, испугались и назавтра устроили у него обыск. Забрали до фигища самиздата — а у него его всегда было много — и стали варить большое одесское дело. Мне вынесли официальное предостережение по указу, на бумаге под подпись. Профилактировали, так это тогда называлось.

Через полгода Игрунова арестовали и посадили. Я должен был стать одним из главных свидетелей, ведь мои показания у них были, но этого не получилось. К тому времени я уже не собирался иметь с ними дело, а за арест Вячека страшно рассердился. И на суде я просто забрал свои показания в КГБ — причем в той форме, которая помешала им включить их в приговор. Как мне объяснила Татьяна Ходорович, просто отрицать прежние показания нельзя — если меняешь показания, суд сам решит, какие выбрать. Надо было тупо повторять, что отказываешься от любых показаний вообще, ничего не оспаривая и не подтверждая. Что довольно трудно. Они меня долго держали в зале суда, зачитывали и говорили: «Это же ваши показания! Это же вы писали? Что за подпись внизу стоит?» — а я тупо повторял, что от показаний отказываюсь. Да, мол, там написано «Павловский», но я отказываюсь от показаний... В итоге суд вынес постановление о привлечении меня за отказ от дачи показаний, но из приговора Игрунову мои показания сняли. Игрунов получил смешной приговор — его признали невменяемым, но приговорили к лечению в обычной больнице общего типа, куда всем можно ходить. И он провел на Слободке, где все его посещали, несколько месяцев, потом его выпустили. Шел зенит «детанта», 1976 год.

Но благодаря делу Игрунова КГБ меня окончательно втащил в Движение, как мы его с большой буквы писали. Я даже переселился к нему, чтобы сжечь все мосты. Снимал такую одесскую пристроечку во дворе, где есть окно, печка, стул, стол и кровать, больше там ничего не может в принципе поместиться.

— Это очень важный момент — «силовой контакт», как сейчас бы выразились, с КГБ определял причастность человека к Движению.

— Не определял, а заставлял определиться: либо — либо. Они сами меня заставили сделать выбор. Я ведь как раньше думал — что буду жить, займусь наукой, буду читать книжки, а выбора делать не стану. А мои фантазии о революции были бы просто темой эссе да бесед с московскими интеллектуалами. Но КГБ всю эту двойную конструкцию развалил, и я вдруг оказался видным одесским диссидентом. Что в свете киевских нравов было очень опасно, как показывал пример такого местного протестанта, как Леня Тымчук. Он выковырял из стены микрофон прослушки, а ему сделали липовое дело с изнасилованием. Это украинский стиль, в Москве тогда такого еще не было. Просто подъезжает «рафик» с мнимой жертвой и двумя лжесвидетелями, втаскивают тебя и везут в отделение, где составляют протокол об изнасиловании. И поехал на зону. Украинские комитетчики славились в СССР отмороженностью.

Тогда я уже решил сбежать в Москву. Там жил Гефтер, с которым мы познакомились в 1970 году и с 1972—1973 года дружили. Приезжая в Москву, я останавливался у него или у Генриха Батищева. И когда меня выгнали из университета, я в Москве искал работу и жил у него.

— А как тогда это было возможно? Вы переехали из Одессы в Москву, а прописка? Как это решалось?

— Никакой прописки не было у меня вовсе. Когда мы начали ездить в Москву, то спали чаще всего на Ярославском вокзале. На втором этаже там было милое и опрятное место, скамьи удобные из гнутой фанеры, милиция гуманно не мешала спать на скамьях с 12 до 6. После шести утра будила, и можно было спать только сидя. А я сбежал из села, где преподавал, и сбежал, естественно, без трудовой книжки. Работать было нельзя. Свою первую трудовую книжку я получил в Москве, вовсе не имея прописки.

Трудовая книжка© Из архива Глеба Павловского

Трудовая книжка© Из архива Глеба Павловского— И как это удалось?

— Запросто. Я был дружен с Леном Карпинским, очень сильным политическим мыслителем, в этом качестве сегодня совсем неизвестным. В прошлом он был чуть ли не секретарь ЦК комсомола. В это время он уже был отовсюду изгнан, но «шестидесятники» были настоящей мафией, очень крепкой, в отличие от «семидесятников». Лен просто снял трубку и позвонил старому другу — ректору Высшей комсомольской школы в Вешняках. А тогда это было закрытое режимное заведение, где учились всякие латиноамериканские подпольщики. И тот меня оформил временно на полставки. Я два месяца там проработал лаборантом, потом, конечно, вылетел, зато уже с книжкой. У меня первая запись в трудовой книжке стоит из московской ВКШ. И это было в период, когда в Одессе меня с собаками искали, а я себе жил у Гефтера, работая в Высшей комсомольской школе. Система была очень неоднородной, дырявой. В тот период я был близок с кругом Вени Ерофеева, даже в сквоте одно время жил вместе с ним.

В 1976 году я окончательно уехал [из Одессы]. Я пошел на тотальный разрыв с системой, дауншифтинг, как бы теперь сказали. Я уже был женат, у меня был сын, и надо было работать. Но как только я куда-нибудь устраивался учителем, КГБ меня начинал выжимать. В какой-то момент я понял, что так ничего не выйдет. Семья моя к этому времени распалась. В 1976 году одновременно, в один месяц, я развелся с женой, устроил скандал на суде Игрунова, бросил преподавание, вышел из комсомола и выучился на столяра, решив, что никогда больше не стану зависеть от государства. Наконец, уехал из Одессы под Москву, в Киржач, где устроился работать на стройке. Это было очень романтическое время. Я даже побродил с хиппи. И в 1977 году женился в Москве.

Но за зиму, пока я работал в Киржаче, я написал хороший разбор конституции. Знаете, есть такое отстойное подпольное занятие — писать конституции. Тогда как раз была принята новая Конституция СССР, брежневская, сильно хуже сталинской, на которую любили ссылаться правозащитники. И я поставил себе задачу как-то деконструировать — расколоть ее текст, как хакер ставит задачу расколоть программу. Вот отвратительный официальный текст, ни с какой стороны к нему не подойдешь, но даром, что ли, я Маркса читал и беседы Мамардашвили с Пятигорским о метатеории сознания? И я решил, что его расколю. За зиму на стройке я написал статью. Там много избыточных слов, но я был доволен. Это была неплохая для того времени герменевтика в стиле Карла Шмитта, дискурс новой конституции как государственно-правовой вещи. Статья понравилась людям в Москве, в частности, Гефтеру, [Валерию] Абрамкину и [Александру] Даниэлю, который ее пустил дальше. Короче говоря, текст попал в круги, где проектировались журналы. А кругов было несколько. Тогда одновременно готовилось несколько самиздатских журналов. Абрамкин начал свой журнал «Воскресенье», Раиса Лерт и еще живой тогда Элькон Георгиевич Лейкин, старый зэк со времени партоппозиции, вместе с [Петром Абовиным-] Егидесом готовили журнал левых социалистов в пику Рою Медведеву. Одновременно в Одессе Игрунов готовил культурный оппозиционный журнал. В какой-то момент столы были сдвинуты — и все в итоге вылилось в журнал «Поиски». Введение — манифест для него — написал Гефтер, я его отредактировал.

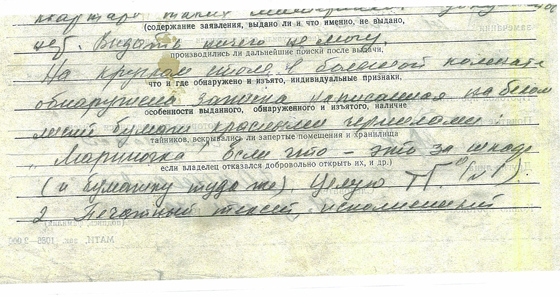

Страница из доноса человека, печатавшего для «Поисков» и расписка для ГБ к ней© Из архива Глеба Павловского

Страница из доноса человека, печатавшего для «Поисков» и расписка для ГБ к ней© Из архива Глеба Павловского— «Поиски» родились сразу как платформа для объединения?

— Да, скорее площадка поиска договоренности в Движении, чем просто толстый самиздатский журнал. Это было время после нескольких крахов и нескольких взлетов. В Москве начала 1970-х я застал самый конец эпохи Демократического движения. Внутри него существовал Комитет прав человека, но движение еще не называлось правозащитным. Права человека рассматривались тогда как часть общедемократической и культурной повестки.

— Кем это персонально было представлено?

— Для Запада в первую очередь представлено такими людьми, как [Петр] Якир, [Виктор] Красин, [Павел] Литвинов, [Валерий] Чалидзе и так далее.

— Но это потерпело крах в 1973 году?

— На деле Якира—Красина общелиберальный фронт раскололся. Когда я появился в Москве впервые в начале 70-х, якировское дело как раз развертывалось, сотню людей таскали на допросы, и либеральная профессура проклинала свою недавнюю оппозиционность. Даже Генриха Батищева таскали на допросы по делу Якира, а уж, казалось бы, где Гегель и где Якир... Демократическое движение 1960-х не считало себя политическим, оно было культурно-общественным, и в него легко включались самые разные люди. Это была типа сеть, большая и открытая, «диссидентством» это еще не называлось. Был очень вольготный культурный круг, в котором было почти безопасно участвовать. Очень колоритное время — йоги, поэты, коммунары, буддисты, — и мне это все ужасно нравилось! Нравилось, что такое широкое поле действия, которое я понимал тогда как поле для конструирования параллельных структур. Но я застал уже раскол советского либерализма. Уже шел погром.

Напряжение на советско-китайской границе росло. Повисло общее ощущение апокалипсиса. А уже осенью стало определенно ясно, что Якир и Красин дают показания.

Первыми в 1969—1970-м смяли «Новый мир» Твардовского и Институт истории, затем левадовский Институт конкретных социальных исследований (ИКСИ). Институты грохнули так, что даже названия изменили. Чтобы задавить Институт истории, где ЦК сопротивлялась даже партийная организация, его поделили на два института, которые есть и сейчас. Прежде был один Институт истории — стал отдельно Институт отечественной истории и отдельно — всеобщей. Это сделали, чтобы разбить сообщество историков, которое не оправилось от этого по сей день. И ИКСИ был на оккупационном положении. Когда я туда зашел в 1972 году, в холле висела стенгазета с постановлениями нового партбюро. Им руководил присланный в роли гауляйтера партидеолог [Михаил] Руткевич, и, помнится, последний пункт был такой: «Тираж такой-то брошюры полностью уничтожить».

Все худшее в старом Демократическом движении произошло в 1972-м. Шло знаменитое дымное лето 1972-го. Москва долго помнила его, даже в романах Трифонова действие часто происходит летом 1972 года. Напряжение на советско-китайской границе росло. Повисло общее ощущение апокалипсиса. А уже осенью стало определенно ясно, что Якир и Красин дают показания.

Власти считали, что нанесли фатальный удар по Движению, но он стал стимулом для нового взлета диссидентства. Раскол либеральной среды породил последний всплеск публичного советского активизма. Осень 1973-го я помню уже как время подъема. У меня было совершенно ясное понимание, что кремлевская стена шатается. Тогда для радикальных перемен чуть-чуть не хватило политического импульса. В центр событий теперь выдвинулись Сахаров и Солженицын с принципом личного противостояния. Все начало склеиваться по-другому, и склейка состоялась осенью 1973 года. Как я понимаю, в Кремле началась некая метафизическая паника. Только в панике они могли пойти на такое экзотическое дело, как высылка Солженицына. Ведь все мы еще в школе учили, что из СССР выслали Троцкого!

Тогда вообще шло несколько инновационных процессов. Режим прибегал к инновациям, которые нельзя было легитимизировать по правилам того же режима. Например, выезд для евреев в Израиль. Что такое выезд из СССР, откуда никому не было выезда вообще? Раз выезд есть для некоторых, значит, и стены уже нет. Мы росли в уверенности, что отсюда можно выехать, только если ты моряк или если ты Евтушенко (смеется). Ну, кто-то переплывал Черное море до Турции, но это для любителей экстрима. А тут вдруг легальное окно на границе. И затем высылка Солженицына. Они сами устроили из этого колоссальное мировое шоу.

— Вспомните свои ощущения февраля 1974 года. Для вас высылка Солженицына была неожиданностью?

— Не столько неожиданностью, сколько историческим событием. Высылка была огромным потрясением, огромным! Но специфическим. Это было единоборство. Солженицын — очень талантливый режиссер, и он сделал из высылки великолепное шоу. Самолет ему подал КГБ, но в центре был он один. И очень верно все это разыграл. Собственно говоря, с декабря [1973-го] по февраль [1974-го] они с Сахаровым раскачали систему так, что к февралю их обсуждали люди, которые вообще о диссидентах прежде не знали. Противостояние вышло в массы. Собственно, здесь и начинается недолгий взлет диссидентства. Которое иногда именовали «Противостоянием».

— А какие варианты действий по отношению к Солженицыну вы себе могли представить? Так сказать, мнение человека, причастного к Движению, но не понимающего кремлевскую кухню.

— Здесь нужно сделать сноску, что для меня в это время уже не существовало давления советской системы в ее банальном смысле. Она стала для меня объектом воздействия. Я не смотрел телевизор, бросил читать советские газеты, хотя со школы был «крейзи» в смысле международных дел. Читал только самиздат, «Хронику текущих событий», слушал западное радио, но даже не это главное — я жил в мире, где испарился советский режим как давящая сила. Да, он сильный, конечно, и я мог бы объяснить, как он устроен, но теперь он для меня был только устарелой моделью, реликтом сбоя в советском проекте, и мне он не мешал, в сущности. Он был, как сказал бы Владимир Соломонович Библер, неким идеальным объектом, идеальным предметом, и я с ним экспериментировал. Среди других, действующих как я. Отчасти, действуя интеллектуально, открыто, публичным образом, мы возвращаем делам управляемость, вот в чем дело. СССР, некогда возникший как проект, опять становится управляемым политическим проектом.

Поэтому я наслаждался зрелищем того, как Солженицын управляет не им созданной политической ситуацией. В каком-то смысле он переигрывал тех, кто решал, как с ним быть, он создавал для них очень узкий коридор. Он свел их с ума, Политбюро чуть не потеряло тогда управление ситуацией.

Я хорошо понимал, что посадить им его легко, но одновременно и невозможно по правилам брежневской системы. Посадить человека за Солженицына легко, а самого Солженицына — нельзя. Потому что он принадлежит к тому слою, который Хрущев легитимизировал как сливки советского. Сахаров, Капица, Чуковский, Солженицын, Королев, Твардовский — это были советские нобили.

— В данном случае даже в буквальном смысле — «нобéли» (смеются).

— Да! Посадить Солженицына нельзя, для него придется строить отдельную тюрьму или сослать в Шушенское. Но это значило бы превратить его в воскресшего Ленина! Недаром после высылки его первой книгой станет «Ленин в Цюрихе». Я понимал, что это не значит, будто власть ничего не сделает. Он подводил их к немыслимой ситуации «политического дзэна», когда уже ничего сделать нельзя, ни одна из прежних стратегий расправы не подходит. Но и ничего не делать тоже нельзя. Облаяли во всех газетах, изгнали из всех советских организаций, назвали литературным власовцем, а дальше что? Тут харизма всемогущей власти вдруг испаряется, и все это видят.

Зимой 1973—1974-го система власти ненадолго полурасплавилась, пришла в «полужидкое» состояние. Многие считали, что раз нельзя посадить, то ничего и не сделают, но я знал, что так не бывает, что система в муках родит какой-то третий вариант. Им оказалась высылка, сразу придавшая диссидентству мировой масштаб. У советского противостояния возникло глобальное «плечо» в виде мировой поддержки. Это было грандиозно, но Движение при этом схлопнулось. Противостояние дальше шло внутри более узкой среды, на порядок более узкой, чем Демократическое движение.

— Вы сказали, что ваше окончательное обустройство в Москве совпало с крахом одних течений и взлетом других…

— Да, к 1974-му исчерпалось, закончилось старое Демократическое движение. И закончилось оно во многом потому, что от него бежали тогдашние либералы — те, кто работал в институтах, в журналах, часто партийные, кто подписывал коллективные письма протеста… А тут ситуация, что подписал письмо — и милости просим вон из партии, а заодно с работы... Совсем другие наценки на личный поступок. Соответственно отслоилась бóльшая часть этой московской публики. Теперь говорят о «шестидесятниках», но это был, в общем-то, советский образованный класс. Солженицын нашел ему имя — «образованщина», адекватное, если его не понимать как ругательство. Вот она, образованщина, повернулась к нам спиной. Движение уже не могло остаться прежним.

Возникает новое, второе Движение, которое, собственно говоря, и является диссидентством. Оно не сразу, но очень быстро приняло это название, которое, конечно, было заимствовано из западной прессы. Я его не любил, но деваться некуда, ведь надо было дистанцироваться теперь и от «шестидесятников». Диссидент означало несогласный не только с властью, но и с лояльными ей силами. Вот в диссиденты я и попал.

Эпоха диссидентства была короткой, десятилетие с 1973-го до смерти Брежнева в 1982-м. «Поиски» пришли под занавес ее, тогда еще не понятый нами как финал. «Поиски» обдумывались и планировались в 1977-м, вышли в мае 1978 года, когда все уже шло под горку.

— Одновременно с судом над Юрием Орловым, который означал разгром Московской Хельсинкской группы.

— Да. Но Хельсинкская группа не мыслилась как единственная и ею не была. В Движении вообще никогда не было ставки на одну какую-то группу или одного лидера. Солженицына могли выслать на Запад, но не было и мысли, что можно выслать Сахарова. Тем более на Запад — по соображениям секретности. Главное, работала инерция двадцатилетней непрерывности Движения. Она создавалась не лидерами или организациями, а кадровой подпиткой снизу через самиздат. Как действовал «моральный карбюратор», подававший в Движение горючую смесь молодых кадров? Человека сажают, его друзей трясут по его «делу», и те начинают помогать арестованному. А тем самым мобилизуются в Движение. На место одного приходят двое-трое, потом арестованный откидывается по концу срока и опять включается в дело. Так ведь было и со мной.

1937 год в брежневской системе был невозможен, масштабные репрессии ее догмой были исключены — это все ясно понимали. Значит, будет действовать механизм мобилизации новичков. Поскольку я сам для себя был примером работы этого механизма, он мне казался естественным. Этот механизм работал с конца 60-х, и, несмотря на постепенно усиливающиеся репрессии, казалось, что это вечный двигатель. Только разрешение выезжать из СССР по израильской визе сломало эту механику, сбив мотивацию. Но, будучи внутри, я не видел, как полынья смерзается.

— Это очень интересно, потому что современный читатель (условно говоря, я сам), читая «Хронику текущих событий», ощущает по мере чтения, к концу 1970-х, кромешный ужас. Все, что он видит, — нарастающий вал арестов, отъездов, разгром всех проектов и инициатив. И вдруг возникают «Поиски». На что вы рассчитывали?

— Но вся «Хроника» с 1968 года была про вал обысков да арестов, и это мотивировало, а не расхолаживало. Парадокс в том, что все это вы читаете в «Хронике», которую сами получили от кого-то, далее размножили и распространяете. Из нее читатель узнавал, что в стране происходит нечто нечистое, чему не место в «передовом обществе». Самиздат и был основным сетевым механизмом мобилизации новичков в диссидентство. Но тут неизбежна — это и в большой политике бывает — иллюзия близости. Ведь изнутри тебе не видны края того поля, внутри которого сам действуешь. Для меня тогда все выглядело наоборот — шла интенсификация диссидентства. К середине 1970-х я уже сильно дистанцировался от моей первой московской среды вокруг Института философии. Владимир Соломонович Библер говорил мне несколько раз, что политика — прекрасная вещь, но это не логика. Это привело меня к тому, что я перестал ходить к нему на семинар. Батищев и Мамардашвили говорили примерно то же, я стал их избегать. Политически для меня это звучало как дискурс измены: полезли на рожон — выпутывайтесь как знаете.

Гефтер же, наоборот, шел в обратную сторону и этим был мне все ближе. Он ведь до разгрома Института истории и его сектора методологии был очень этаблированный человек. Он себе и позволял больше многих, будучи другом гуманитарных академиков, [бывшего главного редактора «Правды» и вице-президента АН СССР, члена Президиума АН СССР Алексея] Румянцева и других, позволял себе дерзить [заведующему Отделом науки и учебных заведений ЦК КПСС Сергею] Трапезникову, чего уже не смели другие. В то же время, еще в 1960-х, к нему ходил советоваться Григорий Соломонович [Померанц] перед выступлениями по политическим вопросам. Гефтер долго был фигурой «на грани легального», но теперь он радикализовался. Нас с ним сближали и реакции на тогдашние дела. В частности, он тоже недолюбливал столичную либеральную публику. К которой сам принадлежал. В либеральной среде была раздраженная реакция на публицистику Солженицына. И реакция Гефтера была совсем иной, нежели у, условно говоря, «новомирской» публики. Он сразу принял радикальный критицизм Солженицына. «Образованщина» и мною, и им была принята полностью. В порядке самокритики, так сказать. Он даже более, чем я, жестко относился к [Рою] Медведеву. В споре Сахарова с Солженицыным, при его личной близости к Сахарову, Гефтер все же был идейно на стороне второго. У нас был целый ряд очень близких реакций.

— Что, казалось бы, парадоксально в связи с вашей левой ориентированностью.

— Дело в том, что я был слишком радикален для того, чтобы меня всерьез заинтересовали социалисты. Они были скучны, как троцкисты. Я был, с моей точки зрения, радикальнее тех и других. Но это, я бы сказал, был философский экстремизм. Я не хотел ни строить в СССР социал-демократию, ни возвращаться к «ленинским основам». Я искал инструменты управления системой. Марксизм был для меня проектной технологией. И на пункте, что марксизм теперь обязан стать «постсолженицынским», а все прочие умеренные его варианты неинтересны, мы спелись с Гефтером полностью. Я и в самиздате эту тему проводил еще с Одессы, и в «Поисках».

— Когда вам стало понятно, что «Поиски» раздавят?

— Странно, конечно, но я об этом почти до конца не думал. К тому же мне казалось, что мы опережаем неповоротливую систему и выиграем на опережении. Надо понимать, что в «Поисках», да и в Движении я был довольно странной фигурой. Мне была интересна практика открытого альтернативного действия. Поэтому мне был ближе отчаянно радикальный Валерий Абрамкин. А социал-демократические статьи Петра Марковича Егидеса я по возможности саботировал, опираясь на литературный вкус Раисы Борисовны Лерт — социалистки «по Оскару Уйальду». Зато я организовывал движение материалов, впервые стал редактировать и вошел во вкус, и мне понравился сам процесс редактирования. Я и мыслил себя как практика, техника, если хотите. Мне нравилось перепечатывать, издавать… Ведь я одновременно еще работал в подпольной дизайнерской фирме в это же самое время. И они [в КГБ] так и не нашли, не отловили этот момент.

У моего очень старого друга, одного из первых людей, с которыми я в Москве познакомился, была дизайнерская фирма. Сам он на волне «нью-эйдж» конца 1960-х, защитив докторскую по физике, ушел сперва в театр, потом в йоги… Теперь он известный психотерапевт, а тогда у него была фирма для таких аутсайдеров, как я. Она очень интересно работала, на разовых работах. Если тебе надо вдруг заработать, прямо сейчас нужны деньги — приходишь к нему, называешь, когда и в какое время ты можешь поработать, и он начинает обзванивать Москву. Допустим, на окружной железной дороге надо выкосить бурьян или выкрасить тупичок. Или полы где-то отциклевать. Скосил бурьян, получил свою десятку в день на руки — и доволен. Или красишь крыши. Вот я красил мост под Юхновом, это было тоже сильное переживание в моей жизни.

— То есть к нему стекались заказы.

— Да, он был сам шеф и сам логистический диспетчер. Естественно, ему бы не поздоровилось, если б его поймали. И он же создал дизайнерскую фирму, которая делала интерьеры разным жилкомхозовским людям, а те за это давали ключи от квартир в пустующих арбатских домах. Такие расселенные под капремонт дома стояли годами пустые, с горячей водой, с телефоном и мебелью старых хозяев, сейчас сказали бы — антикварной; впрочем, тогда не ценили антикварную мебель. Я получил возможность жить в Староконюшенном переулке, и в доме, где теперь камбоджийское посольство, у меня была столярная мастерская. Там же я держал «Поиски», там редактировал и тиражировал их. Поэтому ни при одном из многочисленных обысков журнала у меня так и не нашли.

— Какой был тираж?

— Трудно сказать, ведь это самиздат. Тиражей делалось несколько кроме моего. Соня Сорокина делала тираж, [Юрий] Гримм делал тираж, [Владимир] Гершуни делал тираж, Лев Копелев, насколько я знаю, тоже. Не было номинального тиража. Микротираж — это одна закладка, 15 штук на папиросной бумаге. Посчитать все вместе трудно, но, я думаю, в целом не больше 150 экземпляров по Москве — до переиздания журнала на Западе.

— Почему вы появились там под псевдонимом Прыжов сначала?

— Потому что я вообще прежде писал в самиздате под псевдонимом. Но, собственно говоря, псевдонимной была только статья о конституции в первом номере. Со второго я псевдоним снял и печатался уже под своей фамилией. Это уже был политический проект, а не журнальный. Кстати, думаю, что в целом демонстративная публичность редакции была нашей ошибкой — хороший журнал в самиздате так делать долго невозможно.

— В этом смысле, может быть, становится понятно то ожесточение, с которым КГБ боролся с ним.

— С 1979 года КГБ вообще приступил к фронтальной ликвидации Движения. У них была своя тактика, теперь она известна, но ее надо рассматривать отдельно. Для КГБ «Поиски» были просто еще одним центром оппозиционной мобилизации. Отчасти они правы: проект был в том, чтобы склеить расходившиеся сектора диссидентства — а те реально расходились. Основная линия раскола шла по национальным секторам, но были другие. Легальность-подпольность, самиздат-тамиздат, правые и левые.. За всем этим стояли еще и поколенческие различия. Укреплялись группы, ориентированные в первую очередь на тамиздат. Скажем, «Метрóполь» с самого начала делался для печатания на Западе. Его выход в самиздате (в виде большого фолианта in octavo) был просто арт-объектом. Распространялся он в таком виде только внутри писательского дома у метро «Аэропорт».

Я тогда очень тесно сотрудничал с прекрасными людьми — Копелевым и Раей Орловой, их квартира была, можно сказать, тогда одной из наших опорных точек. Они реально помогали, много и охотно, и никогда не отказывали. Потому что интеллигентный человек умеет легко уклониться, если хочет. Копелевы были «шлюзами» между нами и той средой, которая переориентировалась на тамиздат и в целом далее, на отъезд. Надо понимать, что тамиздат к началу 80-х невольно обессмыслил самиздат: инопечатные издания расходились шире, но они перестали включать читающего в Движение.

Через Копелевых пришел [Фазиль] Искандер, [Владимир] Войнович. Войнович тоже присылал нам каких-то писателей. Я горжусь тем, что я первый в СССР напечатал Игоря Померанцева, два его эссе, — в «Поисках». Юрий Домбровский дал нам свой самый мрачный рассказ и стихи. Он умер почти сразу, еще при начале «Поисков». Нас с ним свел скульптор Федот Сучков. Померанца я нашел, работая в ИНИОНе, вот еще любопытный пример ячеистой структуры советского общества. ИНИОН ведь был абсолютно закрытой организацией. Она издавала литературу под номерами для номенклатуры, и там жестокий режим пропуска. Но я пришел с улицы в хозотдел, нанялся в качестве столяра-краснодеревщика и стал царем по всем дверям и замкам. У меня была гигантская мастерская в подвале, с отдельным ходом на улицу. После конца рабочего дня весь ИНИОН был моим. И там же тогда работал Григорий Соломонович, которого я затащил в «Поиски». И его участие тоже было открытым. Раньше он делал вид, как все, что тексты сами уходят в самиздат, а теперь уже просто открыто писал нам. Впервые это было его эссе о Толстом и «Сон о справедливом возмездии» — большой текст спора с Солженицыным.

Я укреплялся в идее создать рычаг давления одновременно и на Кремль, и на Движение. Смешно, но я еще и намеревался в этом качестве интегрироваться в советскую систему.

У меня была страсть к изданию журнала. Она долго, 40 лет, меня мучила, эта страсть, исторически свойственная людям, которые хотели что-то менять в России. У нас ведь с XIX века считалось, что политика начинается с создания журнала. С другой стороны, мне технологически интересно было построить механизм влияния на страну, создать независимый от власти коммуникатор.

Первые обыски у нас были в январе 1979-го. И хоть Абрамкина еще не посадили, но уже стало заметно, что на место старых новые люди в Движение не придут. Рубежом была середина 1979 года, когда развернулись предолимпийские чистки. За каждым ходила и ездила «наружка», практически работать стало трудно. После первых обысков наблюдение уже было непрерывным. Первые четыре номера «Поисков» мы успели издать, проскочили, а тираж пятого забрали у Сорокиных, и началось «дело “Поисков”». Было понятно, что журнал забрел в какой-то пятый угол. Ведь издание журнала — это работа с авторами, поиск и заказ новых текстов, а как это делать, когда за тобой ездит по две-три машины наблюдения? Даже когда мы работали в лесу на порубках, и там была слежка. Было видно, как «грибники» ходят по двое, по трое, фотографируют. Когда уже и в лесу следят (смеется), ясно, к чему идет.

Собственно, для «Поисков» начался их последний, «экзистенциальный», период, самый отчаянный в человеческом смысле. С конца 1979-го была масса драм. Их запустил арест Абрамкина [4 декабря 1979 года], но еще раньше возникла ситуация шантажа КГБ: остановите журнал или посадим Абрамкина. Абрамкин решил для себя не принимать условия КГБ: еще один номер — и его арест. Впрочем, его арестовали все равно. А когда его арестовали, был ряд драматических споров и обсуждений в редакции. Егидес решил уезжать, Гефтер, я и [Виктор] Сокирко выступали за то, чтобы сделать паузу в издании. Старики — в первую очередь Егидес и Володя Гершуни, возможно, еще Юра Гримм, сейчас не скажу точно — выступали с непримиримыми заявлениями о том, что мы не подчинимся давлению. Но реально продолжать редакционную работу все равно было нельзя.

Кончилось тем, что Гефтер написал заявление о том, что редакция идет на «паузу». Однако я сам вовсе не собирался на нее идти и втайне готовил следующие номера. Потом был еще один удар: арест Вити Сорокина и Вити Сокирко 22 января [1980 года] — в день, когда высылали Сахарова в Горький. У меня был тогда очень долгий обыск, но журнала опять не нашли. Хотя записку жене, где было написано «брось за шкаф», они тщательно скопировали в протокол, но сами за шкаф не заглянули. Привезли меня на Лубянку. Какой-то генерал, возможно, [Филипп] Бобков, не знаю, орал: «Сирот плодите!» Требовали капитулировать и разоружиться. Я отказался, они вызвали машину [везти в тюрьму], я сказал: «Пожалуйста». Но потом, минут через 10, предложили уехать из страны. Я согласился, думаю, просто чтобы получить лишнее время для дальнейшей игры.

Страница из протокола обыска, на котором они скопировали записку жене, но за шкаф не поглядели – а там были «Поиски»© Из архива Глеба Павловского

Страница из протокола обыска, на котором они скопировали записку жене, но за шкаф не поглядели – а там были «Поиски»© Из архива Глеба ПавловскогоЯ написал под их диктовку бумагу, что «обязуюсь покинуть пределы Советского Союза в течение 30 дней» — без каких-либо уточнений. Потом они заставили дописать туда еще строчку, что я обязуюсь за рубежом не наносить вреда СССР, я гордо сказал — нет, напишу «народам России». Меня отпустили, велели идти в ОВИР.

Подумав, я в конце концов решил не уезжать. Сперва просто не пошел искать ОВИР. Я лентяй и в Москве, как одессит, плохо ориентировался, я не любил ходить в места, которых не знаю. Сперва я просто тянул, советовался с друзьями, Гефтер, естественно, все это переживал драматически, но говорил — надо ехать. Копелевы тоже говорили, что надо уезжать: «в эмиграции очень нужны либеральные почвенники». У них и Синявского тогда шла война с группой «Континента», с [Владимиром] Максимовым.

Важен был разговор с Сеней Рогинским. Мы долго ходили и обсуждали мой вопрос. И, в общем, сошлись на выводе, что, уезжая, человек рискует потерять внутреннюю мотивацию. Сеня назвал это «иголочки» — если тебя перестают покалывать советские иголочки, хрен знает, что будешь делать. Это был очень важный разговор, и я по сей день благодарен Сене за тот «разбор кейса». Были, конечно, и личные причины не ехать. Но главное, думаю, — вера, что мой предмет деятельности здесь, внутри: это страна. Короче говоря, я решил не уезжать.

— Как вся эта история закончилась тем, что на суде вы признали себя виновным и согласились с обвинением?

— Нет, это еще было задолго до ареста в 1982 году — на Лубянку меня привезли 22 января 1980 года. Через месяц я им сказал, что решил не ехать. После этого мы долго согласовывали договоренность об условиях моего неотъезда и жизни в СССР. Составили бумагу на двух страницах. Главным в ней была формула, что «я отказываюсь от всех видов политической деятельности, как официальной, так и неофициальной». Смешной квазидипломатический протокол, которым я тогда очень гордился. Впрочем, немедленно после этого я его нарушил. В течение 1980 года подготовил еще три номера «Поисков» и вопреки только что подписанному протоколу их выпустил. А потом был суд над Абрамкиным, где в припадке слепого бешенства я запустил кирпичом в окно Мосгорсуда, тогда он был на Каланчевке, где теперь Басманный, кажется. Убегая по крышам, сломал ногу. Если бы меня поймали тогда, наверное, посадили бы по злостной хулиганке, и все. Но меня не поймали, а когда стемнело, Виктор Томачинский с Линой Горган меня вытащили оттуда и отвезли в Склиф к знакомому врачу.

Ворота Мосгорсуда на Каланчевке в день суда над В. Абрамкиным. На заднем плане – крыша гаража, с которой Г. Павловский бросил кирпич© Из архива Глеба Павловского

Ворота Мосгорсуда на Каланчевке в день суда над В. Абрамкиным. На заднем плане – крыша гаража, с которой Г. Павловский бросил кирпич© Из архива Глеба Павловского— А в КГБ узнали, что кирпич бросили вы?

— Не сразу. Но многое потом было связано именно с тем, что узнали. Меня положили в Склиф под чужой фамилией, с чужим паспортом, и там полулегально сделали операцию. Отчего я так потом и не вынул из ноги железо, иначе заложил бы хозяина паспорта. Но уже в начале 1981-го в КГБ узнали, кто кинул кирпич. Вызвали меня, я со сломанной ногой к ним пришел, на костылях, ногу-то не спрячешь. Сказали: Глеб Олегович, зачем же вы нас дурачили? Теперь пеняйте сами на себя.

Но они так и не смогли доказать этот эпизод… Попытались снять отпечатки с пыльного кирпича и не смогли. Тем более по хулиганке надо брать на месте преступления. Короче, не посадили меня тогда.

Пока я лежал в Склифосовском, я окончательно разочаровался в идее противостояния и в диссидентстве. Отчасти под влиянием тогдашних польских и чешских дебатов о Хартии-77 и пределах компромисса и я стал сторонником диалога с властью. В Польше и Чехословакии шли дебаты об этом, я кое-что из них поместил в последнем номере «Поисков». И стал в тогдашней манере писать обращения в самиздате, призывая искать путь взаимодействия с властью. Открытое письмо Софье Васильевне Каллистратовой, открытое письмо Сокирко, Игрунову…. Я считал, что диссидентство должно от противостояния перейти к поиску компромисса с властью. Но не понимал, что для этого надо быть силой.

Я никогда прежде не писал писем властям и не подписывал их, а тут вдруг начал забрасывать Политбюро письмами… Писал Брежневу, писал Андропову. Возникла целая большая переписка, правда, она была односторонней. Мне писали положенные отписки — «получено, передано». Все это был политический дилетантизм. Как-то мне сказали, что в окружении Брежнева усиливается Черненко, и я Черненко написал тоже. Трудно представить что-то глупее, чем писать Черненко, будучи под надзором у его врага Андропова! Тогда же я много читал по кибернетике, системному подходу и теории управления, стал большим поклонником модели Римского клуба. Его создатель Аурелио Печчеи меня, можно сказать, всего перепахал, как Ленина Чернышевский. Книга Печчеи «Человеческие качества» как раз вышла в 1981 году в русском переводе. И я думал: вот ведь какую крутую штуку, переворот в политике, может залудить один-единственный человек! Я укреплялся в идее создать рычаг давления одновременно и на Кремль, и на Движение. Смешно, но я еще и намеревался в этом качестве интегрироваться в советскую систему.

Стал думать, чем дальше играть, но играть особо было нечем, и в этом состоянии я наконец въехал в тюрьму… Меня просто включили в очередной эшелон на посадку. В день, когда меня арестовали [6 апреля 1982 года], арестовали еще кучу народу из самых разных групп. Там были и националисты, и левая группа «Вариант». Впервые был большой обыск у Гефтера, когда уже и Гефтер сам ждал ареста.

Мне в это время уже стало неинтересно диссидентство как таковое, хотелось заниматься политикой диалога ради спасения СССР. Но идея заняться политикой диалога в Бутырке была плохая. Я, как полный идиот, не понял: чтобы тебя признавали за политическую силу, ты не должен сдаваться, наоборот — надо упорствовать. Особенно когда хочешь вести умеренную линию, следует лично вести себя более твердо. Следствие хотело от меня, естественно, показаний на друзей, а я, естественно, показания давал любые, кроме тех, что им было надо. Когда мне сказал адвокат, что [Виктор и Соня] Сорокины уехали на Запад, я и их добавил в показания. Меня много допрашивали по разным делам — и по Томачинскому, и по Смирнову, и по Абрамкину. Ни на кого из действующих лиц я компрометирующих показаний не дал, это для меня был важный момент того, что я считал тогда основой «новой позиции». Но, конечно, позиции в этом не было, а была сделка.

Комитетские это сразу поняли и говорят: «Вы что, с нами опять играть решили? Играть не получится. Тогда, если хотите смягчения приговора, для вас остается политическое раскаяние». И в Бутырке гэбэшник, который курировал дело — формально оно шло через Московскую прокуратуру, — написал мне четыре пункта: признать себя виновным, осудить «Поиски», осудить Егидеса, осудить издание «Поисков» на Западе — там возникло уже что-то типа комитета, и сын Григоренко переиздавал там продолжение журнала. Я так и сделал. На суде признал себя виновным, приведя софистический аргумент: поскольку меня признают виновным, то я соответственно и виновен в рамках этой статьи. Естественно, выпускать меня, как Витю Сокирко [осужденного в 1980 году условно], они не стали, признав «смягчающие обстоятельства», но отправили меня в ссылку. Я просил ссылку в Одессу, как Пушкин, но меня отправили в Коми АССР.

Глеб Павловский с Гефтером за неделю до ареста, конец марта 1982© Из архива Глеба Павловского

Глеб Павловский с Гефтером за неделю до ареста, конец марта 1982© Из архива Глеба Павловского— А почему выпустили Сокирко?

— Сокирко занял компромиссную позицию, причем в более вегетарианское время — годом раньше. И то из-за него разгорелась ужасная диссидентская склока. Собственно, последние дебаты вокруг «Поисков» были связаны с так называемым делом Сокирко. В чем поучаствовала и отчасти перессорилась масса народу — Софья Каллистратова, Гефтер, Раиса Лерт, Померанц: имел Сокирко право или не имел [написать покаянное заявление] и так далее. Я тогда, еще будучи на свободе, резко выступал в защиту его позиции. Сокирко уж точно никогда не был этическим радикалом, у него даже псевдоним был «Буржуадемов». Он призывал к диалогу диссидентов с «народными сталинистами». Собственно, и открытое письмо Каллистратовой, резко антидиссидентское, я писал по поводу Сокирко, в его защиту. Та история отвратила меня от диссидентской концепции противостояния властям.

Но должен сказать, что для нашего круга «раскаяние Павловского» на суде в августе 1982-го было нешуточным горем. Как бы я тогда ни обосновывал свои действия (а мои обоснования были еще хуже моих действий), я сознавал, что отступничеством ломаю дорогих мне людей. Потому что «Поиски» были общиной внутри тесного, сужавшегося под ударами человеческого круга. Саня Даниэль после говорил мне: «Ты же еще прежде свою позицию заявил как “государственник” и сторонник компромисса, я ничему не удивился» — но все прочие были законно возмущены. Члены редакции и близкие мне люди, даже Гефтер. У нас с ним настал глубокий кризис отношений. И хотя тогда мы перешли на «ты», ему своим падением я нанес реальный удар, он такого не ждал. Потом уже я узнал, что вокруг проекта моего освобождения Игрунов вел сложную политическую интригу с КГБ. Он думал построить вокруг моего казуса модель компромисса с государством, обсуждавшуюся нами ранее в переписке. То есть они меня выпускают на определенных условиях, эти условия мной далее соблюдаются и превращаются в прецедент смены политики в отношении Движения. Но я ничего такого не знал, а моя сдача все эти переговоры сломала.

И после начинаются главные последствия, они же психологические. Ты же сознаешь, что преступил некое табу. Все-таки диссидентство было племенем внутри советского мира и имело свои внутренние табу. Не только нравственные запреты в обычном смысле, а нечто более глубокое. Одни табу — скажем, на выдачу людей — я сохранил и за это держался, но табу на признание себя виновным я нарушил! А это табу было связано с основой личной идентичности как независимой легальности. Императив, позволявший жить в советском обществе вне рубрики «советский/антисоветский», разработанный еще Есениным-Вольпиным и Чалидзе в 60-е годы. Я чувствовал себя туземцем, который, нарушив табу своего племени, обязан лечь и умереть в слезах. Первый год в ссылке был для меня внутренне страшен. К тому же в 1983-м в лагере умер мой близкий друг Витя Томачинский, фактически необъявленный сотрудник редакции «Поисков». Но далее я оклемался, в значительной степени благодаря письмам Абрамкина и Гефтера. Еще вытягивала работа с гефтеровскими бумагами — заочная, естественно.

Тюремное фото, сделанное в Бутырке в день ареста 6 апреля 1982© Из архива Глеба Павловского

Тюремное фото, сделанное в Бутырке в день ареста 6 апреля 1982© Из архива Глеба Павловского— Какой приговор вы получили?

— Пять лет ссылки, по смягчающим обстоятельствам. Но перед этим около года провел в Бутырке, а день тюрьмы идет за три дня ссылки, и мне оставалось три года в Коми. В ссылку я поехал в день, когда умер Брежнев, — в этот день я поехал на этап. Когда камеры вели на прогулку, каждую встречал замначальника тюрьмы и говорил шепотом: «Товарищи, тише — Леонид Ильич умер». Естественно, вся Бутырка — а она, можно сказать, посреди Москвы — орала: «Ура!» На пересылке я от ментов хлебнул лиха, но в общем Бог миловал. И рецидивисты защищали. Я был вроде как политический, и меня полосатики так называемые в обиду не давали. А на пересылке принимали менты с деревянными молотками-киянками, пока бежал через коридор. Длинный такой коридор, почти бежишь быстро-быстро, а вертухаи тебя — кияночками… Наконец довезли до места и выпустили.

Смешной момент был на дороге к Ухте. Везли меня на зэковозке в «стакане» в Троицко-Печорск, был гололед, и машина съехала с дороги. Менты выгнали зэков наружу, и мы все вместе с ними толкали, вытаскивали эту падлу из кювета. Она была очень тяжелой и ледяной, а для меня это был важный инсайт советской жизни — вертухаи с зэками толкают машину, и никто не сбежал! А там серьезные ребята вообще-то ехали, один я был с мягкой статьей. В Троицко-Печорске я провел все три года до конца срока (25 декабря 1985 года). Там еще тогда жили в ссылке из политических старый украинский национал Иван Гель и диссидент Валера Репин из Ленинграда. А под конец добавился еврокоммунист-подпольщик Аркадий Цурков с женой Ирой.

Удостоверение ссыльного© Из архива Глеба Павловского

Удостоверение ссыльного© Из архива Глеба Павловского— У вас потом был «минус», наверное?

— Да. Прежде «минус» был неформальный, но при Горбачеве приняли специальный указ, летом 1985 года. Теперь политическим законодательно запрещалось жить в крупных городах. До того долго «минуса» не было как законодательной нормы, после Сталина не существовало. Она была возвращена при Горбачеве, в 1985 году.

— Тем не менее вы вернулись в Москву.

— Да, я вернулся в Москву. Сперва как не уволившийся, номинально работающий и прописанный в Коми. У меня три месяца отпуска накопились, и формально я был в положняке — с пропиской. Но с лета 1986-го стали меня ловить, и у меня было уже два оформленных протокола о нарушении режима. Однако в то же самое время я стал членом первого в Москве политического «Клуба социальных инициатив», который мы тогда, в сентябре 1986-го, создали. Началось парадоксальное время взлета «неформалов», когда, с одной стороны, домой шли повестки из милиции, а с другой, я в составе «Клуба социальных инициатив» требовал от властей помещений для клуба. И нас опасливо принимали в райкоме. Время для всех стало непонятное, и пошло по-новому.

Я написал письмо Ельцину с протестом против выталкивания меня из Москвы. Большое политическое письмо, Сеня Рогинский, раньше вернувшийся из лагеря, мне помогал его править, вычеркивая слишком громкие слова. Шел 1986 год. Я направил письмо двумя путями — официальным и неофициальным. По официальному довольно быстро получил отказ, но был еще второй путь — через того же Лена Карпинского. 1986 год вообще был ничуть не либеральный, плохой. Знающие люди (в отличие от меня, я-то по-настоящему пайки не ломал) говорят, что 1985—1986 годы в зоне были тяжелые. Собственно, [Анатолий] Марченко умер в декабре 1986 года.

Глеб Павловский и ссыльный политзэк, ленинградец Аркадий Цурков в ссылке, в вагончике Павловского. Декабрь 1985 г.© Из архива Глеба Павловского

Глеб Павловский и ссыльный политзэк, ленинградец Аркадий Цурков в ссылке, в вагончике Павловского. Декабрь 1985 г.© Из архива Глеба Павловского— За две недели до освобождения Сахарова.

— Ситуация начинает меняться только после смерти Марченко и отчасти в результате ее. В зоне ГУЛАГа никакого либерализма не было.

Письмо, отправленное через Лена, дошло Ельцину в руки. В этом еще как-то участвовал знакомый Ельцина из Свердловска, но вроде не из тех, кого он забрал в Москву. И потом была встреча не встреча — скорее, смотрины, где меня показали Борису Николаевичу. Дело было на Николиной Горе, на даче, но не у Лена. Он не сказал мне, чья это дача, большая дача. И меня, так сказать, привели в гости к неизвестному мне хозяину. Но не узнать Ельцина было трудно, хотя он ни слова не сказал, просто сидел и смотрел. А Лен чего-то в своем стиле говорил хозяину. Все они еще для меня были тогда на одно лицо как «старики», хотя, думаю, многие были помоложе меня нынешнего (смеется). А мне они казались старцами.

Лен рассказывал, какой я хороший, толковый парень и какой «государственный». Мне было, честно говоря, неприятно, и я ждал, чем все закончится.

Тем не менее в результате этой интриги я в конце декабря 1986 года получил бумагу, с которой пошел в милицию, и меня тут же прописали в Москве — временно. И потом я продлевал прописку каждые полгода, временная прописка у меня оставалась еще долго, несколько лет. На амнистию для политических я подавать не захотел. Уже давно работал в «Веке ХХ и мире», был директором ИА Postfactum, а у меня все еще была временная прописка. Но это совсем другая история, другие люди и журналы.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости