Лев Тимофеев: «Мой внутренний цензор был убит чтением “Архипелага ГУЛАГ”»

Судьба «последнего диссидента» СССР

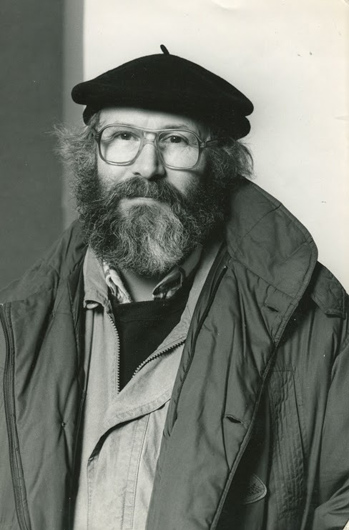

© Из архива Льва Тимофеева

© Из архива Льва ТимофееваЛев Михайлович Тимофеев родился 8 сентября 1936 года в Ленинграде в семье инженера, с 1943 года живет в Москве. В 1958 году окончил Московский институт внешней торговли. Экономист. Работал в системе Министерства внешней торговли в Москве (Совфрахт), в портах Новороссийска и Находки. В 1961—1962 годах служил в армии в качестве военного переводчика с английского языка. По увольнении из армии занимался литературной работой. Публиковался в журналах «Новый мир», «Юность», «Дружба народов» и др. В 1973—1978 годах работал в редакции журнала «Молодой коммунист». В 1978—1980 годах — в журнале «В мире книг».

С конца 1970-х произведения Льва Тимофеева начинают циркулировать в самиздате и с 1980 года регулярно появляются в зарубежной русской периодике («Русское возрождение», «Грани», «Посев», «Время и мы»). В 1981 году в США выходит его книга «Технология черного рынка, или Крестьянское искусство голодать», в 1985 году — «Последняя надежда выжить». 19 марта 1985 года арестован и обвинен в антисоветской деятельности. От участия в следствии и суде отказался. 19 сентября 1985 года приговорен к 6 годам лагеря строгого режима и 5 годам ссылки. Освобожден 2 февраля 1987 года.

Лауреат парижской литературной премии имени Вл. Даля (1988).

В 1989—1994 годах — сопредседатель Московской Хельсинкской группы, член исполкома Международной Хельсинкской федерации. В те же годы — издатель и главный редактор неподцензурного журнала «Референдум». Член Союза писателей, член исполкома Русского ПЕН-центра (вышел из Русского ПЕН-центра в марте 2015 года в знак протеста против официальной позиции руководства ПЕН-центра в текущей политической ситуации). В 1999—2013 годах — директор Центра по изучению нелегальной экономической деятельности РГГУ.

Живет в Суздальском районе Владимирской области.

— Лев Михайлович, ваш биографический сюжет, связанный с диссидентством, достаточно уникален. Будучи известным автором антисоветских текстов, широко издававшихся за рубежом, вы в Москве фактически до самого ареста в 1985 году находились вне диссидентского круга. Каково было ваше представление о диссидентстве в 1970-х годах, в то время, когда вы еще были сотрудником «Молодого коммуниста» и «В мире книг»?

— О диссидентстве мы узнавали, слушая голоса, сквозь глушилки. Само по себе занятие достаточно любопытное — иногда, размышляя, куда бы поехать летом, мы думали: а хорошо ли там слышно голоса? Я знал только то, что доносилось из передач «Радио Свобода», «Голоса Америки» и Би-би-си. И представления были, конечно, самые поверхностные, нереальные. Помню, как нам с приятелями пришла в голову идея — а не сходить ли к Сахарову?! Все восприняли это как шутку — ну куда ты пойдешь? Там небось на лестничной площадке сидит гэбэшник, и тебя сразу возьмут. Такие у нас были представления.

— Были ли вам помимо голосов доступны журналы, выходившие в эмиграции или в самиздате в СССР?

— Самиздатские журналы в то время мне в руки не попадались. Хотя мои-то работы как раз в самиздате ходили. А вот с Запада журналы приходили. Приятели, знакомые давали почитать. Вообще это зависело от круга общения. Мне чаще всего в руки попадал «Вестник РХД». Там были очень важные и интересные материалы. Я, например, помню, что именно там я прочитал замечательную работу [Алена] Безансона о Советском Союзе как государстве логократии, это введенный Безансоном термин. И какие-то другие вещи ходили. Конечно, совершеннейшим открытием, откровением было, когда в руки попали томики «Архипелага ГУЛАГ», имковского карманного издания. Ходили какие-то книги и журналы, нечасто попадали в руки, но время от времени, случайно. В этом не было закономерности, случайно кто-то приносил, оставлял.

Лев Тимофеев. Не позднее 1985 г.© из архива Международного Мемориала

Лев Тимофеев. Не позднее 1985 г.© из архива Международного Мемориала— Вы сказали, что это — попадание в руки того или иного тамиздата — зависело от круга общения. Я обратил внимание, что вы публиковались в таком, в общем, достаточно экзотическом эмигрантском издании, как «Русское возрождение». Не связано ли это с тем, что едва ли не единственным близким к диссидентам человеком, с которым вы общались в 1970-х годах, был Игорь Николаевич Хохлушкин, и именно переданный через него на Запад текст вашей «Технологии черного рынка» появился в «Русском возрождении»? А Хохлушкин в 1970-е был связан с «русской партией» в диссидентстве, и именно он познакомил вас с одним из ее неформальных лидеров Игорем Шафаревичем.

— Да, вы мне напомнили сейчас, как раз через него в этот христианский журнал это и попало. Потом и книжечкой тоненькой такой, зеленой, эта работа впервые вышла в каком-то зарубежном товариществе... Да, это было через Хохлушкина, потому это и попало в руки такого рода эмиграции. Но потом то, что попадало за границу по другим каналам, печаталось в других изданиях — во «Время и мы», в «Гранях». Ведь не было одного четкого канала передачи на Запад. Я часто вообще не знал, как попадают эти вещи на Запад, и для меня радостно было, когда мне вдруг говорили: «Слушай, по радио читают твои работы» или «Ты знаешь, вышла твоя книга». Не так, как теперь, когда все это согласовывается и авторские права соблюдаются. Я за тексты, которые ходили в самиздате, а потом появились на Западе, ни копейки не получил! Хотя потом в советских газетах появились статьи, где говорили о том, что кто-то из моих знакомых или родственников на Западе требовал для меня гонораров. Все это были, конечно, домыслы гэбэшные.

Лев Тимофеев с дочерью Катей и женой Натальей. Москва, 1984© Архив Льва Тимофеева

Лев Тимофеев с дочерью Катей и женой Натальей. Москва, 1984© Архив Льва Тимофеева— Действительно, ваша библиография демонстрирует удивительно широкий идеологический разброс. Это еще раз подтверждает случайность попадания ваших текстов в ту или иную эмигрантскую редакцию.

— Абсолютно!

— Говоря об «Архипелаге», вы в своих воспоминаниях пишете, что вам дал его Андрей Амальрик. Сама встреча с ним — и вся приведшая к ней цепочка почти пастернаковских, в духе его романа, совпадений — была ведь совершенно случайной и в каком-то смысле провиденциальной.

— Действительно, все в руках Господних. Оказалось, что в том же подъезде в Теплом Стане, где мы жили, поселился у наших знакомых Амальрик, который после всех арестов и посадок собирался уезжать. И он со своей замечательной женой Гюзель скрывались. Вряд ли так уж и скрывались, тем не менее это было некоторое укрытие, и оказалось, что это в нашем подъезде. Я, разумеется, об этом ничего не знал. Ну, какие-то люди ходят, здороваются по-соседски. И однажды моя жена увидела Гюзель, сидящую на лестничной площадке в слезах, спросила, в чем дело, и Гюзель ей сказала, что она то ли захлопнула дверь, то ли где-то потеряла ключи, в общем, не может попасть домой. И моя жена пригласила ее: «Да пойдемте к нам, попьете чайку, пока муж придет…»

Здание средней школы в Рязани, где преподавал А.И.Солженицын© Архив Льва Тимофеева

Здание средней школы в Рязани, где преподавал А.И.Солженицын© Архив Льва Тимофеева— Лев Михайлович, не могу не упомянуть здесь о письме вашей жены Солженицыну с описанием всей этой удивительной истории, которое вы приводите в книге «Я — особо опасный преступник». Давайте приведем его и в тексте нашей беседы.

— Конечно!

Уважаемый Александр Исаевич!

Очень давно, в 1958 году, я училась в Рязани, в 10 классе, во 2-й средней школе. В нашем классе Вы преподавали астрономию.

Я помню, как Вы в первый раз вошли в наш класс в сопровождении директора школы.

Я слышала, конечно, до этого, что в школе появился новый учитель «из лагерей», но для меня значение этого было так смутно, что, пожалуй, я была готова к появлению где-то в коридорах школы человека в полосатой одежде немецких концлагерей. И когда Вы вошли в класс, то на этом и кончилось то смутное дурацкое ожидание встречи. И то, что вы «из лагерей» — это сведение осталось как-то ни к чему. Жили мы с мамой вдвоем, переезжали из города в город, из театра в театр, все связи с родными были потеряны, и хоть мама и говорила, что кто-то из родных «сидел» и кто-то из знакомых «сидел», но понять хоть что-то из ее рассказа было невозможно — ни понять, ни почувствовать — поэтому личной боли, личной тайны не было, не было и желания знать, вопросов не было (да и кто бы ответил на эти вопросы?)

Потом меня расспрашивали, какой Вы?

Я рассказывала, как Вы впервые вошли в наш класс… Малость моего рассказа смущала слушателей: за ним ничего нет — учитель и плохая ученица. Спрашивали, что рассказывали Вы нам о лагере и что читали нам из своих произведений (?!!) Раздражала слушателей моя тупость — мне говорили: «Как вы могли плохо учиться у такого человека? Как можно было не понять, не почувствовать, у кого учишься?» Видимо, если бы я была отличницей по астрономии, то это бы хоть как-то уравновешивало ожидания.

Смущало и несоответствие судьбы: ведь дано же было это знакомство — ну и что? Это раздражало. Отзвука как бы не было. Я и сама думала: зачем же это было, если нет отзвука? Для чего было?

И вот как аукнулось.

Мой муж, Тимофеев Лев Михайлович, написал большой очерк о жизни русской деревни и пытался его опубликовать. Очерк вроде бы нравился, но его не брали, не взяли в одном толстом журнале, в другом. Лева показал очерк в тонком журнале, там тоже понравился, сказали сократить. Лева сократил. Не взяли. Показал в газете — там собирались сделать большую публикацию на два номера. Не пошло. Сказали сократить. Сокращал, сокращал. Осталось тезисов два столбца. Это все тянулось долго невозможно. Каждое сокращение через Левины муки. Я возмутилась, увидев, что в результате у него осталось. Но он сказал, что я ничего не понимаю, что важно опубликовать хоть два столбца, а потом, зацепившись за них, пройдет весь очерк, что два столбца — это очень важно, хоть ему еще не все ясно в самой проблеме.

Столбцы набрали, но уже из номера сняли, а Леве объяснили, что «наверху» кто-то сказал, что если «это» напечатать, тогда за что же редакция получает зарплату?

Лева работал в журнале «Молодой коммунист». И вот в этот момент появилась идея, что ему надо вступить в партию — он долго работал в журнале, и вроде бы неудобно уже было работать и не быть самому коммунистом — это была сторонняя идея, но он все больше и больше принимал ее — это как-то связывалось с его очерком — тогда напечатают, и вообще больше возможностей что-то сделать.

Его приняли в кандидаты. Кто-то из знакомых перестал звонить и заходить, кто-то сочувствовал, как больному, кто-то утешал — куда денешься? Кто-то ободрял — теперь больше возможностей что-то делать; были и официальные идиотские разговоры, «разговоры по душам», «партийно-искренний» тон, как с посвященным, — и Лева искренне удивлялся, что такие вообще могут быть.

А очерк все его мучил, и какие-то проблемы, затронутые в очерке, но не решенные еще, не продуманные, все возвращали его к нему. И он замучил меня экономическими разговорами. И даже купил мне учебник политэкономии, чтобы я хоть что-то смыслила.

Ему казалось, что идеи эти носятся в воздухе, что где-то кем-то они уже высказаны, он сомневался, «не изобрел ли он велосипед».

И вот только-только его приняли в кандидаты, только стали утихать разговоры об этом, споры, полное неприятие или недоумение одних, уверенность других… К нам вдруг зашла соседка по дому — она захлопнула свою дверь, ей некуда было деваться, и она попросилась посидеть у нас.

Мы недавно жили в этой квартире, никого в доме еще не знали, ни с кем не были знакомы, но эта милая соседка как-то на улице подошла к нам — ей понравилась моя маленькая Сонька, вернее, не сама Соня, а ее имя, — оказалось, что у нашей соседки ее младшая любимая сестра Соня была неизлечимо больна… Потом у нас в семье отсчет времени так и значился: «Когда Гюзель захлопнула дверь».

Тогда все и аукнулось.

Поговорили о чем-то, я звала ее заходить еще, но она сказала грустно, что они с мужем буквально на днях уезжают совсем… Тогда многие уезжали, и мне всегда это было больно. Гюзель сказала, что уезжать они не хотят, но вынуждены, но почему вынуждены, она говорить не хотела, разговор прекратила и заторопилась уходить. Я не отставала: «Почему вынуждены?» Она сердито спросила, хоть слышала ли я, что Солженицына выслали? Но продолжать не стала и сказала, чтобы отделаться: «Я вам потом расскажу». Когда? Если через неделю они уедут? И почти вдогонку я ей сказала, что я у Вас училась. И тут все повернулось.

У нее лицо стало другим, и она сказала, что ее муж — Андрей Амальрик.

Я слышала о нем. Один знакомый рассказывал о гнусном фильме об Амальрике. Что там было? «Да все скрытой камерой, видно плохо, все смазано, тускло, но гнусно ужасно». И после этого фильма, а его показывали в каком-то институте, мой знакомый очень хотел прочесть, что же такого написал Амальрик, что за ним охотились со скрытой камерой.

Почему я тут же стала просить Гюзель познакомить Леву с Андреем? Почему я решила, что это необходимо для Левы? Не знаю. Знала — необходимо. Она отговаривалась занятостью, сборами, отъездом. Потом пообещала зайти вечером и ушла… Когда пришел Лева и я рассказала ему неожиданную новость, он страшно испугался. Сказал, что никуда не пойдет и ни с кем знакомиться не будет, что это провокация. Все подстроено. «Это не может быть, — говорил он каким-то угасшим голосом, — как ты не понимаешь, что это элементарная провокация». — «Для чего?» Я ревела, и было очень стыдно, я видела, что он действительно не пойдет, не сдвинется, так и будет сидеть и повторять, что это провокация. И свет в комнате был какой-то тусклый, и струганые доски лежали на полу — Лева собирался строить стеллаж в пустой пока квартире, и тоска такая была…

Почему я знала, что надо идти? Почему он так испугался?

Заглянула заплаканная Гюзель.

Лева сказал мне: «Только на десять минут». И пошли. Мы пробыли долго.

Это была их тайная квартира — они ее наняли по случаю у каких-то незнакомых людей и приезжали сюда, только убедившись, что нет слежки. Здесь они были уверены, что к ним не нагрянут «с визитом», не поставят скрытую камеру.

Андрей никак не мог понять, почему Гюзель сказала мне, кто они такие. Почему? После их-то жизни, после такого опыта, после всего? Как она могла сказать совершенно незнакомым людям? Ей сильно попало. Но ведь она и не мне сказала, она просто откликнулась на Ваше имя.

Ни Амальрику, ни потом, когда перед их отъездом мы познакомились у них с Юрием Орловым — ни ему идеи Левы не показались так уж интересны. Или идеи эти были еще не продуманы до теперешней их ясности. Но дело было не в одобрении. Здесь оказался просто важен факт знакомства, факт общения — понимания того, что вот ведь есть люди, которые позволяют себе жить и думать свободно, независимо, — вот они, с ними можно поговорить, до них можно дотронуться. Но самое главное было то, что Амальрик подарил нам «Архипелаг ГУЛАГ». Так уж вовремя случился этот подарок, который и совсем освободил Леву.

Вот так все аукнулось.

И Лева начал работать над «Технологией черного рынка». Теперь он додумал все до конца. Проблема была ясна, ясен механизм «черного рынка», ясен механизм советской экономики. Но его еще долго мучило сомнение, не изобрел ли он велосипед, казалось тогда, что идеи эти должны носиться в воздухе и когда-то где-то должны быть уже высказаны. Но кому бы он ни показывал свою работу, об этом, главном, не говорили, предлагали свои какие-то идеи, которые казались им важнее, и советы давали от этих своих идей и словно не замечали проблем самой «Технологии…»

Муж очень нервничал. «Неужели непонятно? Не ясно?» А советы все шли и шли — от каждого свои — наболевшие, но никакого отношения к работе не имеющие. Он уже отчаялся получить адекватный отзыв… И вдруг он от кого-то узнал о Вашем очень добром, очень взволнованном отзыве о «Технологии черного рынка» — кому-то в частном письме пришел отзыв — это был самый счастливый день. Странно, но и здесь отзывы после этого изменились, словно всем что-то стало известно, — работу стали понимать и советов уже не давали.

Для меня это было неожиданно, но после «Технологии», только закончив работу, Лева принял таинство крещения.

Вот так все аукнулось… И спасибо, что б ы л о м н е д а н о быть на тех уроках астрономии, чтобы я просто помнила Вас и могла сказать, что помню.

Вот и все. Получилось так длинно, а я просто хотела сказать Вам, что помню Вас и что имя Ваше очень много значит в нашей жизни.

С уважением,

Наталья Экслер

— С Андреем мы всего пару раз встречались. Я в то время был достаточно зажатый человек, для меня это общение было немного напряженным. Потому что я в диссиденты не собирался. И не собирался заниматься никакой диссидентской деятельностью. Я писал, и я считаю, что это мое дело. Я писал и рад был, что люди это читают. Нет! Тогда, в момент встречи с Андреем, я только думал писать. Я что-то только писал из того, что хотел опубликовать в легальной печати. Я вообще тогда в «Молодом коммунисте» еще работал. Именно встреча с Амальриком изменила все. Во-первых, из виртуального некоего образа диссидент как-то материализовался, а во-вторых, он мне дал «Архипелаг ГУЛАГ», который совершенно перевернул мое представление о возможном, о том, что можно писать, а чего нельзя. Это же был внутренний цензор! И вот этот внутренний цензор был убит чтением «Архипелага ГУЛАГ». И вот тогда я стал писать. Вот как это было!

Андрей запомнился мне молодым, подтянутым, крепким, жизнерадостным, целеустремленным, очень-очень-очень вдохновляющим, я бы сказал, человеком. Совершенно не задавленным. Ведь вокруг было такое... Он был не советский человек, это было совершенно очевидно. Внутренне абсолютно свободный человек — и в поведении, и в речи, и в уверенности, при том что прошел и через лагеря, через тюрьмы и преследования. Надо сказать, что для образа советского диссидента, если делать такой психологический портрет, я думаю, Амальрик был бы очень хорош. Абсолютно без какой-то претензии на сделку с обстоятельствами, с советской властью. Я думаю, если с кем-то еще его рядом ставить, такого типа людьми, то Владимир Буковский — такого же типа человек. Абсолютно внутренне свободный. Вот Буковскому выпало дожить до наших дней, а Амальрик, как вы знаете, трагически погиб.

— В документальной повести «Последний диссидент» вы вспоминаете, что Амальрик познакомил вас с другим важнейшим для диссидентского движения человеком, с Юрием Орловым. И, насколько я понимаю, это ваше с ними общение, пусть непродолжительное и эпизодическое, как раз совпало с важнейшим для диссидентского движения временем, как мы сейчас ретроспективно понимаем, — с моментом образования Московской Хельсинкской группы.

— Да, это была весна 1976 года. Конечно! Я не могу сказать, что с Юрием Орловым это было тогда полноценное знакомство, но да, я зашел к Амальрику, когда там был Юрий Орлов, мы поговорили, мы даже успели о чем-то поспорить, дружески так, какая-то легкая, быстрая полемика возникла, но не более того. Я там побыл, может быть, 15—20 минут. После этого я несколько лет... да нет, не несколько лет, а просто до лагеря, до ареста ни с кем из диссидентов и не виделся. Хохлушкин да, был, но я не могу сказать, что это диссидентское направление — Хохлушкин, Шафаревич...

— А как бы вы определили разницу между, условно говоря, Московской Хельсинкской группой и кругом Шафаревича?

— В свое время была такая публикация в каком-то американском журнале — о расстановке политических сил в российском истеблишменте. Очень интересная статья, рассматривавшая разные сегменты этих сил, от военно-националистических до западно-либеральных. Так вот, диссиденты — они, скорее, были ориентированы на западные ценности: права человека, Хельсинкские соглашения... Это были для них своего рода документы-идеалы, которые если не всегда обсуждались, то, по крайней мере, имелись в виду как некая идеологическая основа движения. Именно правовая направленность. Речь шла о праве в тех или иных аспектах и терминах.

В разговорах с Хохлушкиным и Шафаревичем совершенно иная была лексика, и речь шла о каких-то национальных ценностях, в иных документах — с прямым противопоставлением западным, с некоторым если не прямым указанием и декларацией антисемитизма, то, по крайней мере, с некоей подразумевавшейся шовинистической направленностью. Вот такая, я думаю, была разница. Недаром мое общение с Хохлушкиным быстро прекратилось, потому что мне это было совершенно не близко. Я-то из поздних, понимаете, я в конце 70-х общался с этими людьми, и уже диссидентское движение было в некотором смысле на излете, потому что в 1978 году пересажали людей из Хельсинкской группы и дальше стали сажать и высылать, так сказать, младодиссидентов типа Вани Ковалева, Леши Смирнова, Володи Тольца. Их уже пересажали. Это уже был излет диссидентского движения. И, начав писать что-то, я не имел никаких контактов и возможностей, а уж дальше и вовсе негде было взять... Ведь эти посадки действуют не только напрямую, они действуют и на окружающих — люди бояться начинают. Одна моя очень близкая в то время знакомая, прочитав «Технологию черного рынка» — а она была среди первых, кто ее прочитал, — сказала: «Немедленно уничтожь! Что ты, немедленно уничтожь!» Не факт, что такая же реакция была бы в середине 70-х, когда диссидентское движение было, так сказать, на подъеме и соответствующие настроения были среди московской интеллигенции. А вот к началу 80-х все эти аресты уже вселяли страх, конечно.

На Багринском озере. Алексей Панин и его жена Людмила, Соня, Лев Тимофеев. 1980© Архив Льва Тимофеева

На Багринском озере. Алексей Панин и его жена Людмила, Соня, Лев Тимофеев. 1980© Архив Льва Тимофеева— Ваша публикационная деятельность на Западе совпала с последними, я бы сказал, диссидентско-гуманитарными московскими проектами вроде журнала «Поиски». Группа, связанная с «Поисками», никак на вас не выходила?

— Нет-нет, никак. Вы знаете, среди тех людей, с кем я тогда общался, — а вокруг «Молодого коммуниста» образовалась некая компания: Игорь Клямкин, Володя Глотов, Лен Карпинский, который приходил к нам, — происходило некоторое движение в сторону диссидентства. Диссидентами никто из них не стал — их вовремя прикрыли. С некоторыми из них мы до сих пор дружим, с Игорем Клямкиным мы потом книгу большую написали. Но тогда они мне были чужды, потому что я жуткий уже тогда был либерал, и антисоветчик, и антикоммунист, а они же все были левые коммунисты. И поэтому я по радио, конечно, слышал и о Глебе Павловском, и о [Михаиле] Гефтере, но это все мне было не близко. Я в то время был по своей жизненной позиции, по своему темпераменту ну решительным антикоммунистом! Революционер и борец из меня никакой, но что касается идеологической непримиримости, она была и до сих пор остается. И, конечно, я считаю, что коммунистическая идеология — это просто... Ну, если уж говорить языком религиозных истин, то это просто абсолютное бесовство! Тут нет у меня никаких сомнений. А эти ребята были склонны искать где-то в этом направлении — в направлении социалистических идей, социальной справедливости, вот это мне совершенно чуждо. Потом, в годы перестройки, в начальные годы после освобождения [из лагеря] были какие-то контакты у меня с ними, но так мы и не поняли друг друга.

— Лев Михайлович, выходит так, что настоящих диссидентов и в большом количестве вы увидели только в лагере.

— Ну конечно, да. И в лагере тоже, знаете, особо видных людей не было. Были ребята очень мужественные, очень хорошо... Знаете, в тех кругах, диссидентских, важное понятие было — «он хорошо себя вел в лагере». Это очень важно было, потому что это говорило о личности, о каких-то личностных качествах. Так вот, я сидел с людьми, которые прекрасно вели себя в лагере в основном.

В лагере, где я сидел, до меня были люди, с которыми я лишь потом познакомился... Сергей Адамович Ковалев, с ним мы до сих пор в хороших отношениях и могли бы встретиться в лагере, но не встретились. До меня был там и Анатолий Щаранский, с которым я хотел бы, конечно, встретиться и пообщаться, но, увы, я с ним даже не знаком. Но были ребята замечательные! Знаете, когда входишь в надзорную зону, чувствуешь себя несколько растерянным, потому что совершенно другая после тюрьмы картинка визуальная перед глазами: эти стриженые головы, серый антураж вокруг и в одежде. Ну, привыкаешь к этому, конечно, потом. Меня на первых порах очень поддержал опытный лагерник — Миша Кукобака. Замечательный человек! Из рабочих, решительный антисоветчик. Алексей Смирнов… Кирилл Попов, замечательный человек тоже, ну, много, много народу, не все живы, кого-то уже и нету.

Проводы в эмиграцию о. Альфонсаса Сваринскаса. Август 1988 г. Слева направо: Альфонсас Сваринскас, Лев Тимофеев, Алексей Смирнов© из архива Международного Мемориала

Проводы в эмиграцию о. Альфонсаса Сваринскаса. Август 1988 г. Слева направо: Альфонсас Сваринскас, Лев Тимофеев, Алексей Смирнов© из архива Международного Мемориала— По счастью, вам сидеть пришлось не очень долго...

— Да, совсем недолго, чуть больше года я в лагере, собственно, провел. До этого я провел, по-моему, 9 месяцев, с марта по декабрь [1985 года], в «Лефортово».

— А почему так долго длилось следствие? При том что вы совершенно, я бы сказал, героически наотрез отказались участвовать и в следствии, и в суде.

— (Смеется.) Может быть, поэтому и долго. А это очень смешно вообще — наблюдать за их потугами создать видимость правопорядка. Понимаете, они это абсолютно, изначально беззаконное действо — арест, следствие по поводу опубликованных текстов — пытались ввести в некоторое русло правового порядка, обставить это пусть демагогически, но с соблюдением некоторых норм типа видеозаписей допросов, обязательного протокола... Ну, молчит подследственный, но все равно мы должны задать ему все вопросы, пусть он молчит. И вот они полгода задавали вопросы, потом, на мое счастье, отправили меня на экспертизу в Институт Сербского, где я провел замечательный месяц, как в доме отдыха. Стояла солнечная погода, кормят лучше, чем в тюрьме, сосиски даже давали, выводили гулять... Ну и не тюремные все-таки условия. Моего собеседника по Институту Сербского, он тоже по 70-й статье шел, по-моему, так до лагеря и не довезли, не помню сейчас его фамилию. Потом я его в Америке, в Нью-Йорке, встретил, вспоминали наши беседы в психушке. В Сербского со мной замечательный человек был, который взорвал своего директора шахты. Он ему в кабинете подложил взрывное устройство, возмущенный коррупцией, но не его взорвал, мерзавец, а секретаршу — пришла секретарша, включила рефлектор отопительный, и он ей оторвал ноги, этот взрыв. Человек замечательно талантливый — взрывник этот! Замечательно талантливый художник, написал наши портреты там. Вот такие тюремные побасенки…

Огромное количество лагерных побасенок знает Сергей Адамович Ковалев. Я очень жалею, что я все подбивал его, да так и не подбил на то, чтобы мы вместе сделали книжку, где бы я его расколол на такие побасенки. Как-то мы уже в новейшие времена были в лагере Пермь-36… Сейчас близкая дорога, час, наверное, езды от Перми, а тогда надо было ехать окружным путем, и ехали мы часа четыре с лишним. Какое-то мероприятие там было, кино снимали какое-то, не помню уже, где-то в конце 90-х годов. И Сережа в течение четырех часов рассказывал эти побасенки. Это, конечно, была бы потрясающе интересная книга! Незабываемые образы возникали его солагерников, совершенно замечательных.

Встреча солагерников по 36-й пермской зоне. Верхний ряд слева направо: Игорь Ивахненко, Наталья Экслер, Норик Григорян, о. Альфонсас Сваринскас, о. Георгий Эдельштейн, Виктор Московцев, Лев Тимофеев. Нижний ряд: Алексей Смирнов, Николай Муратов В центре Кирилл Попов. Москва, август, 1988© Из архива Николая Муратова

Встреча солагерников по 36-й пермской зоне. Верхний ряд слева направо: Игорь Ивахненко, Наталья Экслер, Норик Григорян, о. Альфонсас Сваринскас, о. Георгий Эдельштейн, Виктор Московцев, Лев Тимофеев. Нижний ряд: Алексей Смирнов, Николай Муратов В центре Кирилл Попов. Москва, август, 1988© Из архива Николая Муратова— Вы упомянули своего соседа по Институту Сербского, сказав, что его не довели до лагеря. А почему довели до лагеря вас? Хотя это уже был 1985 год. Что вообще послужило стимулом к вашему аресту и этому громкому делу, когда уже явно все шло к развалу и распаду системы?

— А громкого дела не было. Здесь никто не знал.

— Вы были человеком, который не принимал участия в системной диссидентской деятельности, вы были просто писателем, а КГБ с таким остервенением набросился на человека, который, в общем, писал только тексты. В чем была причина?

— Ну, тоже, знаете, тексты стали широко известны, их стали читать на радио, и это самое главное для них было. Знаете, когда включают радио сквозь глушилку и по «Радио Свобода» читают одну книгу Тимофеева, по «Голосу Америки» читают другую книгу Тимофеева, а там ведь читали каждый день просто — в определенный час, по полчаса или по 40 минут, и книги явно антисоветские… Ну, это для них явно, я-то не считаю, что сами книги уж такие антисоветские, скорее это социология такая политическая. А что-то и беллетристика, «Ловушка», скажем. Ну что вы — оставить такого человека на свободе было невозможно! Но они и так уже поздно чухнулись, потому что в самиздате стали ходить мои работы году в 1980-м, наверное, или в 1981-м, и на Западе первые издания, а меня арестовали только в 1985-м. Пять лет все-таки достаточно большой срок. Мой следователь придурялся: «О, мы вас долго вычисляли, искали…» Но это все бредятина, конечно! Ничего не вычисляли, не искали…

— Обычно в таких случаях КГБ прибегал сначала к превентивным мерам — к вызову на беседу, предупреждению, а потом уже к аресту, если человек не менял свою линию поведения. С вами же никаких контактов до ареста не было?

— Нет, ничего не было. Мне кажется, что они держали меня на крючке. Есть у меня некоторые соображения, каким образом они получали информацию о моей жизни, о моих намерениях. Это связано с некоторыми моими знакомыми, друзьями, и мне об этом не очень хочется говорить.

Лев Тимофеев с семьей после освобождения из лагеря, Москва, 1987© Архив Льва Тимофеева

Лев Тимофеев с семьей после освобождения из лагеря, Москва, 1987© Архив Льва Тимофеева— Вы вернулись в Москву после «горбачевской» амнистии и стали одним из участников того краткого периода расцвета неподцензурной печати, до появления уже независимой печати институциональной, советской и постсоветской. Этот период между 1987 и 1989 годами, который был ознаменован расцветом самиздата, был связан и с вашим журналом «Референдум», и с вашим участием в журнале Сергея Григорьянца «Гласность»...

— Это как раз я совсем недавно и довольно подробно описал в том, что я сделал год назад: повесть в документах «Последний диссидент». Там описаны мотивы и этих общественных движений, и движений моих личных. Возникла ситуация, когда это стало возможно. Наверное, мне Бог дал такой общественный темперамент, что я чувствую всегда, что надо было бы сейчас делать в смысле достижения некоторой общественной гармонии. Гармонии не в положительном смысле, а в смысле исторической музыки момента: что надо делать для того, чтобы этот исторический момент был гармоничен. Вот в то время надо было говорить. Ну, говорить надо во все времена, но в то время была возможность и была необходимость говорить. После многих лет неразрешенного, после многих лет запрета возникла возможность широкого обращения. Сейчас никто не поймет этих слов, потому что сейчас хоть кричи. Вот очень точно в свое время Александр Исаевич Солженицын сказал о разнице в смысле говорения между Советским Союзом и Западом. Он сказал, что в России, в Советском Союзе вязкая среда, каждое движение, каждое слово, как вязкое тесто, тянется, не дает широкого движения. А на Западе хоть пропеллером крутись — и никто тебя не увидит и не услышит. Вот сейчас хоть пропеллером крутись — услышат тебя десять человек. В сетях, конечно, разойдется, но эффекта не имеет или имеет значительно меньше, чем те же тексты, которые ходили в самиздате в считанных экземплярах, потом передавались на радио…

С тех времен, когда я взял в руки томик «Архипелага», на меня ничто не произвело такого впечатления, ничто не имело такого влияния на мое сознание. Я думаю, что вот это ощущение необходимости говорения — оно и возникло в начале горбачевской перестройки, когда была декларирована гласность, а гласности не было. Но я всегда считался профессиональным литератором, и если моя профессия — писать, и возникает возможность писать, и возникает возможность говорить — ну, вот надо было это сделать. Хотя никто не отменял ни статей Уголовного кодекса, ни опасности КГБ, который ходил за нами как приклеенный, и все эти прослушки, проглядки — все это работало на полную мощность, но это не важно было. Начиная это дело, мы прекрасно… по крайней мере, когда мы с Григорьянцем начинали, мы прекрасно понимали, что если мы выпустим три номера, то это вообще колоссально. Да хоть один, а три — это вообще классно! А если пять, так это победа просто! Пока не загадывали, что и «Гласность» будет таким успешным проектом. И потом, начиная «Референдум», я тоже думал, что вот выпущу три-пять номеров — и это прецедент, этого не было никогда, прецедент важный. И то, что потом удалось 37 номеров «Референдума» выпустить и что потом тиражи были в тысячи экземпляров, — это говорит о том, что мы в правильном направлении начали это делать. А «Референдум» я прекратил, когда вообще был расцвет свободной печати, скажем так. Просто я никогда не собирался издавать свой широкомасштабный журнал, это просто была попытка воспользоваться ситуацией, попытка реализовать свободу слова. А когда эта свобода слова уже была реализована, я занялся другими делами.

Лев Тимофеев, Москва, 1989© Архив Льва Тимофеева

Лев Тимофеев, Москва, 1989© Архив Льва Тимофеева— Лев Михайлович, вопрос, связанный с отношением диссидентов, условно говоря, к области «политического». Многие виднейшие деятели диссидентского движения определяют его не как политическое движение, а как движение этическое. С этим связано и то, что очень мало представителей диссидентства как-то реализовались в политической жизни постсоветской России. Какова была ваша позиция в этом противостоянии политики и этики и каково было отношение к деятельному участию в госструктурах новой России?

— Я не знаю, мне это никогда не было интересно. Знаете, для меня важна и тогда, и сейчас прежде всего декларация неучастия. В значительной степени то, что я писал, это… как сказать… Вот я начал писать, скажем, «Технологию черного рынка» совсем не потому, что я хотел изменить систему. Я хотел — и меня это тревожило, мучило — я хотел предъявить доминирующую тогда ложь, я хотел сказать, что это не так, как вы говорите, на самом деле это неправда — то, что вы говорите, а правда вот это. Вот она, правда! Это я всегда видел своей задачей, когда садился писать такого рода вещи. У беллетристики немножко иная задача, а это публицистика. Но когда человек занимает такую позицию, это совершенно не значит, что он говорит: дайте мне бразды правления, и я покажу, как надо. У меня только один раз в жизни был такой случай. Когда-то я написал, еще в своей журналистской молодой практике, какой-то очерк для «Нового мира», что ли, с неприглядными картинами сельской жизни, а я тогда проживал в Шацком районе Рязанской губернии, у меня дом даже там был в то время, ну, такая развалюха деревенская, и меня попросили зайти к секретарю райкома. И секретарь райкома, симпатичный, на первый взгляд, мужик, сказал: «Ну вот вы пишете, а где взять председателей? Вот вы пойдете председателем?» Я говорю: «А чего… Давайте!» Он: «Пишите заявление!» И я написал заявление: «Прошу назначить меня директором совхоза» (или «председателем колхоза», не помню). Это, конечно, никакого продолжения не имело, но это единственный момент был, когда я посягнул на административную должность. Неинтересно это мне, неинтересно было. Знаете, когда человек в жизни понимает, что его дело — писать, у него как-то определенный взгляд на мир. Я думаю, что для многих диссидентов это было так. По крайней мере, мы одно время очень дружили с Ларисой Иосифовной Богораз, в последние годы ее жизни; вот какая там административная или политическая задача? Это был человек с обостренным чувством справедливости, она не могла мириться с ложью! Обостренное чувство правды даже, а не справедливости. Потому что справедливость — это понятие не весьма четкое. А если ты понимаешь, что есть ложь, что есть демагогия, что есть корыстные, пропагандистские формулы, то просто душа восстает против этого, хочется сказать: вранье все это! И — не хочу я в этом участвовать — это тоже очень важно. Знаете, декларация неучастия — это очень важная декларация!

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости