О странном месте религии в современном искусстве. Пять историй

Глава из книги историка искусства Джеймса Элкинса о его опыте преподавания художникам в Чикаго. Впервые на русском

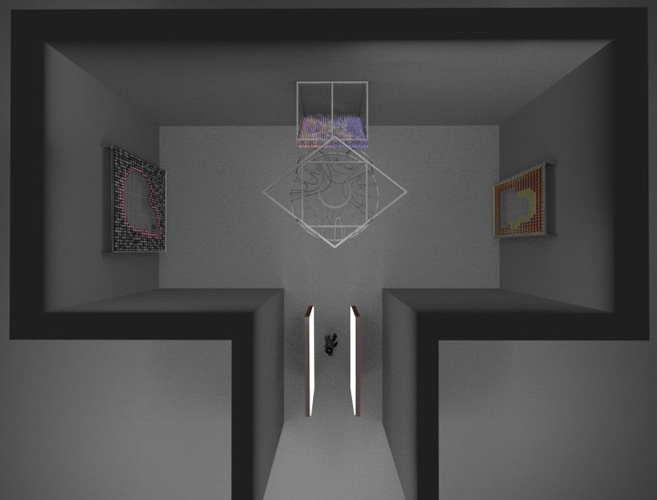

Олег Кулик. «Рамы». Галерея «Риджина», 2013

Олег Кулик. «Рамы». Галерея «Риджина», 2013В своей книге «О странном месте религии в современном искусстве» Джеймс Элкинс анализирует расторжение брака между искусством и религией — и неудачи их встреч в современном мире. Лекцию Элкинса по той же теме можно прочесть здесь. Глава «Пять историй», хотя и почти не содержит теоретических рассуждений, задает структуру всей книги.

Школа Чикагского института искусств — одна из крупнейших художественных школ, и мы привержены новейшему искусству. Студенты не поступают к нам, если их искусство старомодно или консервативно. Приемные комиссии больших отделений, таких, как отделение живописи, кино, видео, новых медиа и скульптурных практик, обычно не принимают тех, кто слишком серьезно реагирует на «Обмоченного Христа» Андреса Серрано или порнографические фотографии Джеффа Кунса.

И все же у нас есть религиозные студенты и даже Ассоциация христианских студентов. Эти студенты не часто делают открыто религиозное искусство. Или они находят способ совмещать современное искусство со своей верой, или поступают на более прикладные отделения вроде отделений исторической консервации, визуальных коммуникаций или моды, где они могут более-менее оставить свое религиозное искусство при себе и обучаться практическим навыкам.

Ким

Edward Boccia. Omophogenous Eye

Edward Boccia. Omophogenous EyeЗа год лишь немногие студенты совершают попытки делать открыто религиозные работы — очень немногие, возможно, двое-трое из двух тысяч. По моему опыту, они предпочитают не приносить религиозные работы на занятия — особенно в высшей школе. Наши преподаватели не страдают предрассудками, но религиозное содержание искусства просто не подлежит критике. Религиозный смысл работы игнорируется или списывается как нечто настолько личное, что нет смысла о нем говорить. Так что очень немногие религиозные студенты делают работы для школы, предпочитая хранить их в тайне.

Поскольку я являюсь преподавателем истории искусства, а не руководителем мастерской, я порой вижу тайные работы, которые не показывают мастерам. Моя первая история — о Ким, корейской студентке, которая делала большие абстрактные шелкографии и литографии. Однажды она спросила меня, не хочу ли я посмотреть на ее «настоящие» работы.

Дело было на факультете печатной графики, под конец воскресного дня, когда вокруг не было ни души. Она вынесла большую литографию, где-то два фута в высоту и фут в ширину. Литография имела схематически-рекламный вид. Внизу была изображена планета Земля, а над ней — черно-синий космос. На Земле Ким изобразила сотню маленьких фигурок, тянущих руки вверх. Руки были преувеличены, а тела, наоборот, уменьшены, так что планета выглядела как свернувшийся ежик. Ладони их были воздеты, как в молитве, но не соединены. Вверху изображения помещалась светящаяся сфера, напечатанная чистым белым, от нее к Земле тянулась одна гигантская рука.

Ким была стеснительной и не очень хорошо говорила по-английски.

«Ну как?» — спросила она.

Сначала я ничего не хотел говорить о планете с кучей молящихся фигур и большом НЛО с протянутой рукой. «Очень красивая литография, — сказал я. — Прекрасный синий цвет».

«А рука?» — спросила она.

«Да, рука тоже прекрасно нарисована».

Наши корейские студенты часто превосходно рисуют. Благодаря национальной системе художественного образования, которая основана на академическом искусстве XIX века, в рисунке они превосходят большинство американских и европейских студентов с большим отрывом и часто об этом хорошо осведомлены. Но одновременно они немного стесняются своих умений, потому что понимают, что западным студентам это совершенно безразлично. Большая божественная рука Ким была прямо как с картины Леонардо.

«А как вам по содержанию?» — спросила она. Теперь разговора было не избежать.

«Ну, для тебя она хороша. Но я согласен, что не надо показывать это мастерам. Они не поймут».

Она кивнула и спросила: «Почему нет?»

Ким посещала мои семинары по постмодернизму. Ясно было, что она не вполне справляется с заданными для чтения текстами, хотя и старается. Я знал, что она не понимает классные обсуждения.

Я читала Ролана Барта, Клемента Гринберга и Мишеля Фуко. Я понимаю их идеи. Но я счастлива, как эта рыбка.

«Ну, если говорить в категориях, которые мы обсуждали на занятиях, это будет китч, люди сочтут это слишком сентиментальным».

Ким ничего не сказала. Я же думал, понимает ли она концепты китча и сентиментальности.

«Я думаю, сентиментальность прекрасна, — сказала она. — Она связана с чувствами и эмоциями».

Она показала мне картинку, которую сделала в начале курса по литографии. На ней рисованная рыбка радостно плескалась на рисованных волнах. В небе сияло солнце. От него исходили маленькие лучики. Солнце окружали три одинаковых облака, каждое из которых было плоским снизу и пышным сверху.

«Это автопортрет», — сказала она.

«Не может быть — он слишком счастливый».

Я посмотрел на картинку внимательнее, пытаясь обнаружить признаки автопортрета. Рыбка была такой, как обычно рисуют дети: по форме она напоминала слезу, один плавник был сверху, другой снизу, большой круглый глаз и улыбающийся рот, который завершался чертой, напоминающей скобку.

«Я счастлива».

«Ты всегда счастлива? Ты никогда не грустишь или не бываешь немного озабочена?»

«Не в моем искусстве».

Я решил развить этот момент. «Помнишь, на занятиях мы говорили про двусмысленность и сложность и про то, что постмодернистское искусство обычно очень сложное?»

«Да, — сказала Ким и, как прилежная ученица, перечислила авторов, которых мы читали. — Я читала Ролана Барта, Клемента Гринберга и Мишеля Фуко. Я понимаю их идеи. Но я счастлива, как эта рыбка».

Я сдался.

«Я бы сказал, что если ты хочешь делать искусство для себя, то это прекрасная работа. Но если ты хочешь выставить ее на Западе или заниматься современным искусством, тогда ты не можешь делать такие сентиментальные, счастливые работы, как эта. И, как ты понимаешь, ты не можешь делать религиозное искусство, по крайней мере, настолько очевидно религиозное, как это».

«Почему нет?»

С точки зрения Ким, такие идеи, как сложность, двусмысленность, трудность для понимания, отсутствие веры и недостаток чувства, были всего лишь идеями западной критики и нужно было сделать возможным производство такого искусства, которое было бы одновременно религиозным и оптимистическим. Я не мог подобрать правильные слова, чтобы объяснить, что сложность и все остальное и есть постмодернизм, что они и есть современное искусство.

«Просто модернизм — он такой» — вот и все, что я смог выдавить из себя.

Реема

Шанзия Сикандер. Столбы удовольствия. 2001

Шанзия Сикандер. Столбы удовольствия. 2001В детстве, как и у многих мальчиков моего возраста, у меня был вышитый бисером пояс, который продавался как настоящее индейское искусство. Тот факт, что у моих родителей на стене в застекленных рамках висели две индейские вышивки XIX века, меня не беспокоил — в том возрасте я думал, что такие же пояса у индейцев, которых я видел по телевизору, и когда я надевал его, то чувствовал себя Тонто.

Это воспоминание никак не помогло мне с Реемой, студенткой старших курсов отделения ткацких искусств, которая пригласила меня к себе в мастерскую. Она делала скульптуры, украшенные бисером. Она показала мне набор небольших шкатулок, также полностью покрытых бисером. Внутри них помещались небольшие объекты: маленькие фигурки и миниатюрные фотографии, вышитые по краям. Реема также «писала» бисером, и ее крупной работой, которую она делала весь зимний семестр, была икона — натянутый холст размером с русскую икону, с заостренным верхом. В центре, где полагалось быть фигуре святого, помещался контур Виллендорфской Венеры, по которому она «писала», заполняя его бисерной вышивкой. Законченный фрагмент выглядел как мозаика. Золотой бисер, выбранный в качестве фона, напомнил мне сусальное золото, а коричневый бисер по краям отсылал к деревянной раме. Сама «Венера» была вышита ярко-розовым и оранжевым.

Реема была взрослой женщиной, на тридцать лет старше своих однокурсников, и ее идеи об искусстве уже твердо сформировались.

«Это икона женственности, — сказала она. — Я делаю эту вещь для себя и своих друзей».

Я спросил, на каких художников она ориентировалась.

«Не столько на художников, сколько на писателей». Она указала на книжную полку с десятками книг — больше, чем обычно бывает в мастерской нормального студента-живописца. Я заметил несколько книг Кастанеды и одну книгу Джозефа Кэмпбелла.

«Как тебе пришло в голову сделать это в виде вышивки?» — спросил я. Я думал, она могла видеть несколько бисерных коробочек Лукаса Самараса.

«Это предложила мой педагог по ткачеству как упражнение на уроке. После того как я прочитала текст Линды Ноклин “Почему не было великих художниц?”, мне не хотелось писать картину обычным способом».

«А как ты выбрала Виллендорфскую Венеру?»

«Я нашла ее в книге о доисторической Европе. Я читала о доисторической жизни, и фигурки Венер были частью матриархата, это были богини, существовавшие до мужских богов, до Одина, Тора и кельтских божеств».

Я размышлял, как бы вызнать, почему она выбрала для доисторического образа форму русской иконы, но Реема пошла в другой конец мастерской и вынула из папки рентгеновский снимок. Она подняла его на свет, чтобы я мог его рассмотреть.

«Это моя грудь, — сказала она, и я обратил внимание на ее имя в углу снимка. — Я делала маммограмму и подумала, что могу сделать из этого еще одну икону».

В первые годы в школе искусств студенты научили меня большему, чем я их. Реема дала мне почитать несколько книг, о которых я и не слышал, — о богинях древней Европы, о важности женских символов и женского искусства. Тогда я так и не решился спросить, зачем она смешала православие с древним матриархатом и планировала ли она поместить свои иконы в алтарь.

Брайан

Андрес Серрано. Христос в моче. 1987

Андрес Серрано. Христос в моче. 1987Брайан уселся на стул в моем кабинете. Он работал на ночной работе менеджером клуба, а все оставшиеся силы тратил на занятия в школе искусств. На нем были обтягивающая футболка цвета индиго, черные штаны и черные ботинки чудовищного размера, а также дешевые красные носки. Один из дюжины вариантов униформы арт-мира.

«Последнее время я делаю большие фотографии», — сказал он.

Папки при нем не было.

«Я оставил их в холле, здесь они не поместятся».

Мы пошли в приемную, где он оставил сверток гигантских цибахромов. Я придерживал рулон, пока он его разворачивал. Цвета и разрешение поражали — признак дорогой пленки и бумаги.

«Они великолепны, — сказал я. — Печать, должно быть, стоила целое состояние».

«Шестьсот долларов каждая большая фотография и по три сотни за шестифутовые. Я снял их на камеру 8х10, чтобы разрешение выдержало такое увеличение».

Фотографии почти заполнили приемную факультета. Когда он полностью развернул первую, мне пришлось прижаться к стене между стульев. Это было изображение Элвиса на кресте.

На коленях у Мадонны сидел плюшевый мишка с закрытыми глазами.

«Позировал друг, он — профессиональная модель», — сказал Брайан, как будто меня это должно было впечатлить. На Элвисе была набедренная повязка, а сам он был окружен развевающимися ленточками, цветными кусочками пластика и обрывками фольги. Рождественские огоньки сияли сквозь переливающуюся оберточную бумагу. Элвис выглядел так, как будто поет песню «Heartbreak Hotel».

На следующей фотографии была запечатлена женщина, позирующая в качестве Мадонны — и певицы, и настоящей Мадонны. У нее на коленях сидел плюшевый мишка с закрытыми глазами. Снимок сиял сиреневым, красным и желтым цветами. Одна из ленточек была украшена отпечатками свастики.

«Это Пьета», — сказал я.

«Я сделал так, чтобы фон отклонялся назад и вся картинка была в фокусе. Видите искажение?»

Тело Мадонны было расположено под сильным углом, но все детали были видны потрясающе резко. Брайан использовал ту же технику, что и Энсел Адамс в его фотографиях альпийских лугов, чтобы все цветы на поверхности луга были одинаково в фокусе.

Я знал, что разговоры о Христах и Мадоннах никуда не ведут, но все же попытался:

«И как на них реагируют? Кто-то оскорбился?»

«Ну… — сказал Брайан после паузы, которую сделал то ли от усталости, то ли потому, что ему надо было подумать. — Один парень заинтересовался моей камерой, потому что она такая дорогая. Еще спрашивали, где я достал такую фольгу».

Он оперся о стену одной рукой. «Думаю, на следующей съемке буду использовать только просвечивающую фольгу. Мне нравится, как с ней получаются странные голубые и оранжевые цвета, особенно если брать флуоресцентные краски и софиты».

Смысла говорить о религии и идеях не было, Брайан явно устал. Он начал сворачивать фотографии.

История эта произошла, когда я только начал преподавать в Школе Чикагского института искусств. Если вы не принадлежите к арт-миру, вас может удивить, что художник может делать антирелигиозное искусство, не имея ничего против религии или даже склоняясь к религиозности. Но религия так плохо совместима с искусством, что может случиться всякое.

Позже Брайан начал фотографировать обнаженных моделей, и его снимки стали еще более огромными и откровенными. Последние фотографии, которые я видел, были очень резкими и сексуальными. О них он говорил с большим удовольствием. Они были достаточно хороши для показа в галерее, и в них не было ни следа религии.

Риа

Анатолий Осмоловский. Поклонение. 2008

Анатолий Осмоловский. Поклонение. 2008Моя четвертая история — о Рии, студентке скульптурного отделения, которая пригласила меня посмотреть свою керамическую скульптуру, посвященную четырнадцати остановкам Крестного пути. В католицизме остановки традиционно отмечают моменты шествия Христа на Голгофу. Обычно они представлены в росписях внутри церквей, и верующие обходят их, ненадолго останавливаясь у каждой. У некоторых церквей располагаются своего рода тропинки, вдоль них расположены скульптурные группы, каждая из которых представляет одну остановку. Я не мог себе представить, как может выглядеть скульптура, изображающая все четырнадцать остановок сразу.

Работа Рии оказалась большой керамической церковью, где-то в два с половиной фута в высоту. Она была сделана из глины вручную, и здание казалось шатким, как будто сделанным из полурастаявшего желе. Это был большой неуклюжий объект, который напомнил мне викторианский особняк — с угловыми башнями, фронтонами и круговыми обходами. Он был облит серой и белой глазурью, которая стекала с него, как сахарная глазурь с торта. Я обошел его вокруг, заглядывая в маленькие дверцы и оконца. Четырнадцати остановок нигде не было видно.

Моя мать была очень религиозна. Но я во все это больше не верю — в сутаны, священников, церковь и в то, что папа римский всегда прав.

«Я их убрала», — сказала Риа.

Я заглянул в чердачное окно. Обожженная глина на полу внутри домика была неровной, как будто от нее что-то отодрали.

«Так что, там внутри были фигурки?»

«И надписи, все, что обычно бывает».

«А где были надписи?»

«Снаружи. Теперь они закрыты глазурью».

«Так теперь это не изображение четырнадцати остановок? — предположил я. — Это просто большой пряничный домик, как в сказке?»

Рии эта версия не понравилась: «Для меня это четырнадцать остановок».

«Ты из католической семьи?» — спросил я, хотя и так знал ответ.

«Да, моя мать была очень религиозна. Но я во все это больше не верю — в сутаны, священников, церковь и в то, что папа римский всегда прав».

«А четырнадцать остановок?»

«Что-то в них есть, не знаю. Я хочу добиться ощущения, что-то в этом роде».

«Но теперь от них ничего не осталось».

«Я надеюсь, что они все же являются реальным элементом работы».

Я подумал: реальная глазурь, реальная глина и вода, никаких персонажей в черных сутанах.

Она благоговейно удалила из своей работы религиозные символы, рассчитывая, что оставшееся сохранит в себе то, что действительно ей важно.

Джоэль

Джеффри Вэллэнс. Дева Гваделупы. 2000

Джеффри Вэллэнс. Дева Гваделупы. 2000Когда я пришел в мастерскую Джоэля на живописном отделении, все ее стены были покрыты изображениями некоего объекта в форме сердца. Он напоминал помесь сердечка, какие дарят на День святого Валентина, и керамической чашки или упрощенную анатомическую схему с одним сосудом слева и с другим, обрезанным, сосудом сверху. Я спросил, откуда у него эта идея.

«Не знаю, я просто начал рисовать их в прошлом году». Джоэль выглядел весьма скромно. Он носил жидкую юношескую бородку, волосы его были всклокочены.

«Но вообще это сердце?»

«Вообще да, но оно означает много всего». Он взял блокнот и открыл на странице, изрисованной символами. Он передал его мне, и я стал его листать. Страницы были испещрены символами и заметками. Блокнот мог принадлежать скорее ученому, нежели художнику.

Я дошел до страницы, где символы располагались в виде таблицы. «В прошлом году я посещал группу юнгианского анализа сновидений», — сказал Джоэль.

Я вернул ему блокнот, и он открыл его ближе к концу, где все было заполнено повторяющимися сердцеобразными символами. «Нам сказали записывать все, что мы видели во сне, и эта форма была одной из таких вещей».

На одной из стен мастерской Джоэль приколол 50 или 75 карандашных рисунков сердца либо нескольких сердец. Некоторые из этих форм были вытянутыми, другие сплющенными. Один рисунок был выполнен точечками, наподобие атмосферных рисунков Сёра. Другой был выполнен мягким карандашом с помощью отрывочных зигзагообразных линий, как если бы Джоэль практиковался в подражании немецкому экспрессионизму. На задней стене он повесил картинки, написанные масляной пастелью на картоне. Они были толще, пастознее и ярче, со смазанными неясными фонами. Очевидно, это были вариации той же формы.

Он также приколотил к стене кусочки дерева, которые служили полочками для маленьких керамических версий сердец. Как и живописные сердца, керамические были полными, объемными и блестящими.

«Ты видел работы Джима Дайна?» — спросил я. Сердца Дайна — вероятно, самые известные примеры использования этой формы.

«Да, я их видел».

«Твоя юнгианская группа обсуждала с тобой значение этих сердец?»

«Я больше на нее не хожу. Я точно не знаю, что значат эти сердца. Я просто хочу еще с ними поработать».

«Что они, по-твоему, значат? У тебя есть идеи об их смысле?»

«Ну, сердце — это универсальный символ любви, верности и чувств», — говорил он неуверенно и равнодушно, как ученик, которого просят проспрягать глагол. «Некоторые из них напоминают искусственные сердца…» — добавил он.

«Так что, они имеют отношение к любви?»

«Ну да, наверное».

Я стал сомневаться, есть ли ему вообще дело до того, чем он занимается. В арт-школах нередко можно встретить студентов, которые делают одно и то же, при этом не особо интересуясь этим.

«Дело в том, что мне очень нравится рисовать эту форму. Я о ней много думаю, но говорить об этом не очень люблю».

Это прозвучало искренне и немного смущенно. Я обошел мастерскую. У входа были приколоты открытки с картинами Шардена, Бена Николсона (английского художника середины XX века) и почти абстрактного натюрмортиста Джорджо Моранди. Рюкзак в углу был открыт, в нем виднелся недоеденный сэндвич. Пол был усеян бумажками и очистками от пастельных карандашей. Очевидно, все это и была его жизнь.

«То есть они имеют некое личное значение, — сказал я, — хотя ты и не выяснил пока, какое именно».

«Для меня — да».

«И оно не юнгианское».

«Я вышел из группы».

«Но значение сердец не имеет отношения к работам Дайна, Моранди или Шардена?»

«Я надеюсь, что имеет, но, наверное, все же нет».

Джоэль продолжал делать картины и скульптуры с этим сердечным мотивом до конца учебы. Я с тех пор с ним не общался, но полагаю, что он не продвинулся в искусстве. Его работа была слишком личной и не имела в основе своей отношения к современному искусству. Кажется, его все же волновало, хороши ли его картины, но не уверен, что критика, которую он мог получить в школе, могла его тронуть. Значение имела форма сердца, а также то, что никто не мог объяснить ему ее значение.

Остаток этой книги я посвящу исследованию и объяснению идей Брайана, Ким, Реемы, Рии и Джоэля. Они представляют пять главных подходов к проблеме производства религиозного искусства. Если вкратце:

Ким: традиционное религиозное искусство;

Брайан: искусство, критически настроенное к религии;

Реема: искусство, которое хочет основать новую веру;

Риа: искусство, которое порывает со всем, что ложно в религии;

Джоэль: искусство, которое создает новую веру, но делает это бессознательно.

Думаю, я могу показать, что буквально все попытки соединить искусство и религию, по крайней мере, с конца международного модернизма, который случился около 1945 года, подпадают под одну из этих пяти категорий. Каждая из пяти имеет свою историю, сильные и слабые стороны — и каждая из них подтверждает мою пессимистичную уверенность в том, что совместить искусство и религию нельзя.

Перевод с английского Александры Новоженовой