Святой андроид и диалектика биомассы

Игорь Гулин о материалистических чудесах и религиозном коммунизме позднесоветской фантастики

Подвиг Нийи. «Через тернии к звездам»

Подвиг Нийи. «Через тернии к звездам» Сразу оговорюсь: я не являюсь ни поклонником, ни знатоком научной фантастики. В отличие от многих моих сверстников и большинства людей чуть старше, я не смотрел в детстве фильмы Ричарда Викторова — «Москва — Кассиопея» (1973), «Отроки во Вселенной» (1974) и «Через тернии к звездам» (1980). Я увидел их только сейчас и оказался этими картинами очарован. Отталкиваясь от фильмов Викторова, я решил записать несколько предварительных мыслей о социальной роли фантастического кино и религиозном ренессансе в застойном СССР.

В фильмах Викторова пленяет многое. Их наивность и одновременно близость с классическими западными образцами жанра. Сочетание рукодельности с технической виртуозностью. Игрушечный авангардизм, барочная эксцентрика дизайна, андрогинная эротика и прочие guilty pleasures. Но главное — странное мистическое ощущение, которое вызывают эти фильмы. Кажется, это не сбой моего восприятия. Люди, с которыми я обсуждал «Через тернии к звездам», говорят, что в детстве испытывали от него чувство религиозного восторга.

Фантастические фильмы Викторова похожи на мистерии. Однако эти мистерии разворачиваются на материале политических сюжетов, важных для сознания человека 1970-х годов.

Это свойственно жанру. Как формулирует в своей классической статье Фредрик Джеймисон, фантастика «не предлагает нам образы будущего, скорее, остраняет и реконструирует опыт нашего собственного настоящего» — опыт, недоступный прямому восприятию. Научная фантастика — один из способов, которыми эпоха мыслит свою принадлежность к истории. Ее цель — представить кажущееся застывшим, вечным настоящее — как прошлое для некоего возможного будущего. Утопия прогресса или картины катастроф здесь одинаково пригодны. Иначе говоря, фантастика обещает, предупреждает, пугает, но главное — заверяет само течение времени [1].

История перестает быть пространством политических действий и изменений, но становится областью возвышенного.

Однако фильмы Викторова действуют иначе. На первый взгляд, они касаются типичного для жанра круга вопросов: тоталитарный контроль и симуляция всеобщего счастья vs свобода личности и индивидуальный выбор, разрушительное загрязнение планеты, отношения государства и капитала. В них принимаются политические решения, меняется общественный строй. Но все это происходит как бы вне времени. Хотя формально они и сохраняют апелляцию к будущему, эти фильмы не утопичны и не дистопичны. Фантастическое здесь — не пространство надежд и страхов. Оно не способствует рефлексии социальных коллизий, но разыгрывает их в своего рода ритуале.

В этом смысле механика этих фильмов близка к другому интересующему меня жанру советского кино — картинам о революции и Гражданской войне, в которых раз за разом проигрывается идеальное героическое прошлое.

В одной из главных книг о застойном СССР «Это было навсегда, пока не кончилось» Алексей Юрчак вводит идею об авторитетном языке советской политической риторики. Автоматизированные формулы этого языка не требовали от его носителей жизни согласно заветам коммунистической идеологии. Однако через постоянное воспроизводство, ритуальное согласие с этими формулами всего населения страны они скрепляли всю советскую действительность. Функционирование авторитетного языка вымывало из него реальное политическое содержание, однако моральные основы строя вовсе не подвергались его носителями сомнению. Одновременно такое согласие не противоречило и распространению частных практик, абсолютно не соответствующих советской идеологии (от увлечения самиздатом до поиска джинсов). Напротив, это ритуальное согласие и позволяло им появиться. Юрчак называет это «пространством вненаходимости» [2].

В качестве подобных ритуалов Юрчак анализирует комсомольские собрания, партийные съезды, демонстрации и прочие явления политической жизни, но с некоторыми оговорками эта логика может быть перенесена и в сферу искусства. Особенно такого искусства, каким было советское кино. Кажется, что его устройство во многом напоминало исследуемое Юрчаком пространство вненаходимости. Производители советских фильмов не могли и не хотели покинуть сферу видимой, наполненной официальной идеологией жизни (не уходили в андеграунд, в отличие от художников и писателей). Однако их работа, конечно же, не была циничным выполнением идеологического заказа — они развивали собственные языки, говорили о проблемах частных и, что важнее, приватизировали проблематику общественную. Ритуальная функция, однако, давала такого рода произведениям состояться — не только на уровне оппортунистского соглашения с условиями производства, но и на уровне интериоризации идеологии, закрепляющей принадлежность авторов и зрителей-читателей ко всему советскому обществу с его общими ценностями, идеалами [3].

Научная фантастика как ритуал. «Отроки во Вселенной»

Научная фантастика как ритуал. «Отроки во Вселенной»Чтобы прояснить различие в ритуальных функциях двух интересующих меня феноменов позднесоветской культуры, можно обратиться к структуралистской традиции. В ней ритуал соседствует с двумя жанрами — мифом и сказкой. Если нарративы о революции были мифом, скрепляющим законсервировавшееся позднесоветское общество, историей о великих предках-основателях, то фантастика играла в нем роль, близкую к сказке — жанру игры и дидактики.

Здесь есть иллюзия парадокса: расцвет фантастики в послесталинском СССР был следствием научно-технического прогресса, связанного с ним культа познания, рационалистической утопии. Тем не менее рефлексия о своей сказочной природе, кажется, началась в этом жанре еще на исходе оттепели. Так, в середине 1960-х главные интеллектуалы советской фантастики Аркадий и Борис Стругацкие пишут «Понедельник начинается в субботу» — книгу, построенную на противоречии научного мировоззрения и феноменов мистических, сказочных. Научное все еще удерживает иррациональное, доминирует над ним. Но эта иерархия ненадежна, колеблется на глазах.

Позднесоветская фантастика диалектически оборачивает эту двусмысленность и одновременно затушевывает ее. Это видно на примере фильмов «Москва — Кассиопея» (1973) и «Отроки во Вселенной» (1974). Сюжетно дилогия Ричарда Викторова воспроизводит схему, характерную для тех же Стругацких: земляне из беспроблемного социалистического общества оказываются на другой планете, чей образ существования представляет собой гротескную аллегорию реальных земных противоречий.

Главная особенность дилогии в том, что экипажем космического корабля становятся подростки. Но есть и еще одна: в сюжете фигурирует странный для научной фантастики персонаж, обладающий магическими способностями, волшебник («Исполняющий Особые Обязанности»). Он выполняет функцию deus ex machina, но помимо того — обращается к зрителям. Именно волшебник задает нарративную рамку, через его фигуру природа событий в фильмах прочитывается не как научная, а как сказочная. Таким образом, разрешение политического конфликта, революционное действие, которое разворачивается в дилогии Викторова, также получает рамку сказки — жанра, не требующего от зрителя веры в возможность описываемых событий. Скорее — в заложенные в сюжете идеологические и моральные постулаты [4].

Волшебник и роботы. «Отроки во Вселенной»

Волшебник и роботы. «Отроки во Вселенной»Можно, конечно, заметить, что «Москва — Кассиопея» и «Отроки во Вселенной» — детское кино, в котором главное — увлекательные приключения. Смешно залезать в них с такого рода анализом. Однако подобные вещи происходят и в других застойных фантастических фильмах. К примеру, идентичная фигура ученого-волшебника появляется в абсолютно взрослой экранизации повести Кира Булычева «Бросок, или Все началось в субботу» Серика Райбаева (1976), фаустианской истории, героем которой становится рядовой советский архитектор.

В другой экранизации Булычева — фильме Александра Майорова «Шанс» (1984) разыгрывается типичный сказочный сюжет о людях, достойно и недостойно распоряжающихся волшебным даром — эликсиром молодости. Схема эта привита к реальности позднего застоя с его узнаваемыми типажами (накопившая незаконное богатство хамоватая продавщица, одинокая интеллигентная женщина с разбитой судьбой, комический руководитель стройконторы). Необычен тут источник происхождения «живой воды»: ее подарил атаману войска Степана Разина потерпевший в XVII веке крушение инопланетянин. Источником фантастического становится не будущее, но глубокое прошлое. Утопией оказывается остановка самого течения времени: в награду за личные добродетели герои возвращаются назад, становятся юными. Сам атаман формулирует природу происходящего так: «теперь для этого слова подобрали — “научная фантастика”, раньше это сказками называли».

Кир Булычев был одним из самых популярных авторов в постоттепельном поколении советских фантастов. Именно в его текстах и их многочисленных экранизациях сказочный поворот становится отчетливо ощутимым феноменом. По сценарию Булычева снят и третий фантастический фильм Викторова — его шедевр «Через тернии к звездам» (1980).

Опишу вкратце его сюжет. Земной корабль находит дрейфующее в космосе инопланетное судно с единственным выжившим членом экипажа — бессловесной девушкой Нийей. В фильме не дается определения для ее статуса. Однако на языке западной культуры она — андроид, искусственный человек, клонированный и усовершенствованный при помощи высших технологий, созданный с определенной целью — как репликанты из вышедшей на год позже картины «Бегущий по лезвию».

Нийя в нимбе науки. «Через тернии к звездам»

Нийя в нимбе науки. «Через тернии к звездам»Героиня не хочет быть функциональным объектом, мучается своей неполноценностью по сравнению с «настоящими людьми». Однако если роботы из фильма Ридли Скотта произведены на свет, чтобы служить, Нийя создана, чтобы совершить подвиг. В конце она примет свое предназначение — осознает именно его как высшее проявление человечности.

Таким образом, фигура искусственной женщины выражает вовсе не тревогу о размывающемся в технологическом мире статусе человека и свободе машины. Напротив, она снимает эти противоречия, плавит их в совершенном деянии — становится святой, подобием Христа.

Родина Нийи, планета Десса, напоминает о другом фантастическом фильме начала 1980-х — американской «Дюне» (1984). Десса — пустынное пространство, мир экологический катастрофы и победившего неолиберализма. Остатки необходимых для жизни ресурсов, а также производство противогазов на планете контролирует капиталистическое меньшинство во главе с эксцентричным карликом Туранчоксом. Катастрофа им на руку, бизнесмены эксплуатируют население при попустительстве слабых властей. Помочь жителям Дессы отправляется земная экспедиция. Нийя пробирается на корабль тайком. Тем самым она меняет всю логику жанра.

Кабинет Туранчокса. «Через тернии к звездам»

Кабинет Туранчокса. «Через тернии к звездам»«Через тернии к звездам» затеян по все той же модели: земляне из светлого будущего отправляются на планету, где гротескным образом представлены земные проблемы настоящего [5].

Однако вопреки жанровым ожиданиям Дессу спасает не оснащенная продвинутыми технологиями и верной идеологией земная экспедиция, а искусственная девушка Нийя. Возвращаясь на родную планету — как пребывавший в сокрытии мессия или сказочный герой, отлежавшийся на печи, — она совершает чудо. Накладывая руки на уже готовую поглотить все вокруг «биомассу», Нийя превращает ее в живительное тесто, закваску, для возвращения планете жизни. Начинает идти дождь, из мертвой почвы пробиваются ростки. Наука в объяснении этого феномена бессильна.

Эта биомасса представляет собой любопытный пример диалектики. Бесформенное нечто, созданное ученым с Дессы для спасения планеты, но пожирающее все на своем пути, пока к нему не привито правильное направление. Тем самым она полностью принимает на себя функцию народной массы в повествованиях о революции.

Снаружи — образец футуристический архитектуры, но изнутри — бревенчатая изба. Роботы выглядят в ней домовыми, научные эксперименты — колдовством.

Взять на себя руководящую функцию Нийе позволяет не идеологическая подкованность, но любовь. Именно способность чувствовать, которой ее научили земные друзья — прежде всего, юноша Степан, — делает Нийю способной на чудеса.

Хотя чудо, которое совершает Нийя, — мистическое, а пространство его разворачивания — политическое, само происхождение такого преображения через любовь кажется сказочным, напоминает о сюжетах вроде «Аленького цветочка». Этот контекст подсказывает и визуальный ряд картины Викторова, во многом напоминающий эстетику советских киносказок, перенесенную на почву научной фантастики [6].

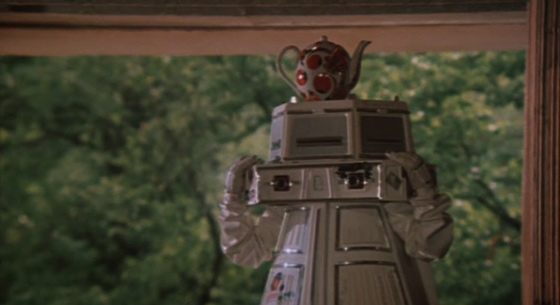

Это касается и жителей других планет, костюмов и аппаратов, но один из самых любопытных образов фильма — земной дом семьи ученых Лебедевых, в котором Нийя учится говорить и любить, обретает сознание, переходит от состояния недочеловека (робота, клона) к сверхчеловеку (святому, герою). Иначе говоря — проходит инициацию. Это довольно причудливое строение. Снаружи — образец футуристический архитектуры, но изнутри — бревенчатая изба. Роботы выглядят в ней домовыми, научные эксперименты — колдовством.

Глаша — один из обитателей футуристической избы — разливает чай. «Через тернии к звездам»

Глаша — один из обитателей футуристической избы — разливает чай. «Через тернии к звездам»Впрочем, весь этот сказочный антураж в третьем фантастическом фильме Викторова — скорее инструмент, чем признак жанра. Если в своей дилогии он брал схему и идеологию советской научной фантастики — и низводил, понижал до сказки, то в «Терниях» Викторов совершает шаг, гораздо более радикальный. Он разъедает утопические структуры фантастики при помощи сказочного аппарата и разворачивает на их руинах религиозную мистерию, историю о чуде.

Чудо оказывается в фильме Викторова единственным средством восстановления социальной гармонии. Тем самым разрешение конфликта удаляется из сферы истории [7]. Однако этот поворот вовсе не ставит под вопрос заложенные в сюжете ценности — он переводит их в другой регистр. Жанр фантастической мистерии превращает политическое и историческое — в этическое и возвышенное.

Этическое здесь можно понимать во вполне будничном смысле — соответствия принятым в обществе нормам (как в фильме «Шанс»), но также и в терминологии Алена Бадью — как верность событиям, создавшим это общество.

Встреча казака и пришельца. «Шанс»

Встреча казака и пришельца. «Шанс»Позднесоветское общество покинуло исторический процесс, зародивший его идеологию, и остро чувствовало это. Оно нуждалось в постоянной апелляции к самой идее вовлеченности в Историю. Именно в таком напоминании и состоит интересующая меня ритуальная функция кинематографа.

Научная фантастика больше не способна гарантировать принадлежность текущего момента к Истории (исчезает двойная перспектива утопии и катастрофы). Вместо того она манифестирует верность самой идее Истории. Так История перестает быть пространством политических действий и изменений, но становится областью возвышенного.

Произведения, проигрывающие ритуальное «прошлое» и «будущее», скрепляли общество — подобно авторитетному языку Юрчака, но на более глубинном уровне. На уровне идеалов. Именно в пространстве идеала этическое совпадает с возвышенным.

Достаточно взглянуть на панно «Тебе, человечество!» (1961) Таира Салахова, чтобы увидеть рождение космоса как третьей области советского возвышенного наряду с революцией и войной. Постепенно, с концом оттепели, в космос, как и в социализм, переставали верить как в реальное обещание счастья. Тем не менее функция пространства возвышенного за ним осталась. Это видно на самых разных примерах — от лубочного культа Гагарина до истерической теологии картины «Солярис» Андрея Тарковского (1972) [8].

В фильме Викторова именно космос становится пространством, где автоматизировавшаяся, уже потерявшая остроту политическая безысходность может быть сублимирована в духовную мистерию.

Впрочем, метаморфозы фантастического жанра — далеко не единственная сфера пересечения научного и религиозного. Как кажется, вся позднесоветская культура была пронизана этим парадоксальным союзом. И часто — в гораздо более ярком виде.

Математиками, кибернетиками, физиками были многие из наиболее духовных деятелей советского литературного и философского подполья. Можно вспомнить здесь своеобразное рационализированное православие отца Александра Меня, невероятно влиятельного среди как гуманитарной, так и научно-технической интеллигенции и представлявшего разные религиозные и научные теории как взаимодополняющие способы раскрытия одной и той же истины [9]. Или искусство Вадима Сидура, Эрнста Неизвестного, Владимира Янкилевского, позднего Юрия Злотникова и других андеграундных и полуандеграундных художников, соединявших христианство, восточный мистицизм и внимание к языку точных наук. Работы некоторых из этих авторов украшали технические вузы и НИИ и были крайне востребованы в научной среде. Или можно вспомнить множество возникавших в позднем СССР полунаучных-полумистических учений, включая курьезы вроде «новой хронологии» академика Фоменко [10]. Примеров может быть еще множество. Я сознательно перечисляю здесь вещи из самых разных областей, чтобы зафиксировать сам феномен — именно научная среда была одним из главных пространств распространения позднесоветской духовности.

Раньше советским интеллектуалам, как эллинам, было достаточно мудрости познания, теперь им, как иудеям, нужны были чудеса.

Я рискну сделать здесь предположение о природе этой духовности, используя скорее в качестве аналогии, чем доказательства, логику философа Квентина Мейясу.

В недавно переведенной книге «После конечности» он размышляет о расцвете разного рода сект и форм нестандартной религиозности, странным образом сочетающемся с общим мнением о том, что мир становится все более рациональным, пронизанным наукой и досконально исследованным. Мейясу склонен винить в этом парадоксальном положении западную философию, наложившую на науку запрет на любые высказывания об истине, о том, что есть на самом деле. Философия Нового времени делала это, чтобы освободить науку от сферы влияния религии. Однако истина оказалась тем самым полностью передана в распоряжение веры. Вера же может быть сколь угодно абсурдной, но находится вне пределов критики, так как не претендует на объективное высказывание. Именно так научный расцвет совпадает с расцветом религиозности.

Не так важно, доверять ли рассуждениям Мейясу и его попыткам вернуть науке власть над действительностью, но его логика, безусловно, рифмуется с интересующим меня вопросом. Почему советская религиозность была так тесно связана с научным сознанием, возникала именно на его базе?

Моя догадка такова: наука в принципе неспособна производить высказывания об истинном положении вещей. Ее существование возможно только при поддержке некоей «истинностной» идеологии, заверяющей исследуемую наукой «действительность». Таковой в Советском Союзе была коммунистическая прогрессистская утопия (частью которой был и диалектический материализм с его законами). «Познание» в этом мировоззрении выдавалось за самоцель, но было на самом деле синонимом прогресса, возможности построить идеальное общество. Без этой цели познание, а следовательно, и само знание не имело бы смысла.

В 1960-х утопическая энергия начала иссякать. Распад социалистической идеологии для многих был относительно комфортным, для других — желанным. Однако именно в научной среде этот распад образовывал сильнейшую нехватку истинностного дискурса. Именно эту нехватку и заполняла новая религиозность [11].

Как кажется, советская религиозность не просто вырастала на месте рационалистической утопии и замещала ее, но во многом вырастала из нее. Можно сказать, что такая вера по своему происхождению не вполне трансцендентна, хотя и дает метафизические гарантии. Она была необходима для того, чтобы удерживать от распада материю, ценность и плотность которой больше не заверяла никакая телеология [12].

Иными словами, раньше советским интеллектуалам, как эллинам, было достаточно мудрости познания, теперь им, как иудеям, нужны были чудеса. Но чудеса эти были материалистическими — их содержанием были само наличие и развитие материи. «Естественное», а не «противоестественное».

Преображение биомассы. «Через тернии к звездам»

Преображение биомассы. «Через тернии к звездам»«Обычные» чудеса были нужны как метафоры. Пример их — преображение биомассы в фильме Викторова. Однако более точный образ можно найти в уже упоминавшемся «Солярисе» (1972). Среди других возможных трактовок можно сказать, что фильм Андрея Тарковского — о сопротивлении воплотившегося в странной материальности планеты-океана Бога, Бога-материи, познанию. Вместо научного диалога, о котором грезят герои-ученые, Господь-Солярис вступает с ними в совсем другие, этические отношения. В качестве подарка-наказания главному герою он восстанавливает из мертвых его покойную жену Хари. Являет и удерживает ее, воссозданную вопреки законам физики не из атомов, а из нейтрино, распадающихся в обычных условиях. Совершает материалистическое чудо.

Впрочем, Тарковский — конечно же, человек другой культуры, с самого начала увлеченный религиозной проблематикой. За фантастический фильм в начале 1970-х он взялся, вероятно, именно потому, что почувствовал появившийся в этом жанре духовный потенциал.

Совсем другое дело — Викторов. Его наивный фильм «Через тернии к звездам» удивителен тем, что в нем можно увидеть, как метаморфоза, менявшая советское общество на протяжении нескольких десятилетий, разворачивается на глазах.

В этом фильме накладываются друг на друга сразу два кризиса. В нем ломаются канонические формы оттепельной научной фантастики, и в этом сломе политическое превращается в возвышенное. Это возвышенное — мирское, секулярное, собрано из обломков оттепельной коммунистической идеологии. Оно — руина. Однако Викторов догадывается, как его спасти. Не размышляя, видимо, о научных проблемах и не будучи человеком научной среды, он, как и положено фантасту, оказался чутким к происходившим в ней процессам. В его фильме мы можем наблюдать, как уже обреченное секулярное возвышенное наполняется действительно религиозным содержанием. Некоторая неловкость викторовского фильма и делает эту перемену видимой. Можно сказать, что — пусть и в немного комичной форме — здесь происходит обретение веры.

Игорь Гулин — обозреватель журнала «Коммерсантъ-Weekend»

[1] См.: Фредрик Джеймисон. Прогресс versus утопия, или Можем ли мы вообразить будущее? // Фантастическое кино. Эпизод первый. — М., НЛО, 2006.

[2] См. подробнее: Алексей Юрчак. Это было навсегда, пока не кончилось. — М., НЛО, 2014.

[3] Советская печатная литература в этом смысле находилась в схожих с кинематографом условиях. О сходном методе интериоризации, присвоения официальной идеологии братьями Стругацкими пишет Ирина Каспэ.

[4] Сценаристами дилогии были Авенир Зак и Исай Кузнецов. Предыдущей работой этого тандема забавным образом было «Достояние республики» (1971) — сходное, но более ловкое доведение до сказочной абстракции жанра фильма о Гражданской войне. Сценарий Зака и Кузнецова попал к Викторову, до того снимавшему абсолютно реалистическое кино, почти случайно. Фантастика заинтересовала его, прежде всего, именно своим дидактическим потенциалом. Об этом пишет в своих воспоминаниях о режиссере писатель Кир Булычев.

[5] Можно заметить отчетливо колониальную природу этой схемы. Если продолжать сравнивать фантастику с дискурсом о революции, образец здесь — нарративы о героях, экспортирующих коммунизм народам Средней Азии.

[6] Во многом это — заслуга художника викторовских фильмов Константина Загорского, помимо них, работавшего именно над «Аленьким цветочком», «Русалочкой», «Волшебной лампой Аладдина» и пр. Еще один забавный момент: исполнитель роли злодея Туранчокса Владимир Федоров известен, прежде всего, как Черномор в экранизации «Руслана и Людмилы» Александра Птушко.

[7] Если еще раз обратиться к сравнению с «Дюной», можно заметить, что фильм Дэвида Линча также переполнен мессианскими мотивами. Однако там герой-мессия совершает настоящую политическую революцию. Я не знаю, знакомы ли были Булычев и Викторов с оригинальным романом Фрэнка Герберта 1965 года. Однако если допустить, что он был одним из источников вдохновения, поворот к мистерии, который делают советские авторы, тем более любопытен.

[8] Кризис оттепельного научного утопизма активнее всего в фантастике рефлексировали братья Стругацкие. Об этом пишет Илья Кукулин. См. также текст Алексея Цветкова, описывающий эволюцию творчества братьев как постепенный переход от коммунистической утопии к парадоксальному советскому гностицизму.

На мой взгляд, один из любопытных переходных случаев — фильм «Туманность Андромеды» Евгения Шерстобитова (1967). Экранизация влиятельной советской фантастической утопии — романа Ивана Ефремова 1957 года, фильм этот — неудачный с точки зрения жанровой логики и одновременно завораживающий. В конце 1960-х сверхрационалистическая одиссея полубогов-космонавтов будущего все еще волновала, но могла быть показана только как грандиозный бредовый сон, напоминающий фрагменты утерянного античного эпоса, с распадающимися сюжетными связями и бесконтрольными всполохами героических образов.

[9] Достаточно прочитать замечательно виртуозный текст, в котором Мень на нескольких страницах играючи разворачивает доказательство бытия Божьего, используя язык кибернетики и ядерной физики.

[10] Эта фигура связана и с основным сюжетом моего текста. В 1988 году режиссер Владимир Тарасов снял мультфильм «Перевал» — экранизацию первой части повести «Поселок» все того же Кира Булычева. Главным аттракционом в ней стали анимированные рисунки Анатолия Фоменко. Благодаря им типичный сюжет о приключениях на другой планете превратился в танец геометрических сущностей под баховские хоралы. Математик выступает здесь как фигура, не фундирующая фантастический сюжет в науке, а напротив, переводящая его в область метафизики.

[11] Это сюжет, требующий отдельного разговора, однако полностью обойти его было бы неправильно. В окончательном «исчезновении» реальности из пространства философского и научного обсуждения Мейясу склонен винить постмодернистскую философию и постмодернистское мышление, которые, конечно, не были распространены в застойном СССР. Однако распад социалистической идеологии образовывал своего рода стихийный постмодернизм (к которому относятся и процессы, описываемые Юрчаком). Именно на нем основывали свое искусство московские концептуалисты. Их вроде бы игровые и критические практики также часто проникнуты особой духовностью и находятся в непростых отношениях с интересующей меня советской религиозностью. (Я имею в виду, прежде всего, Илью Кабакова, Эрика Булатова, Андрея Монастырского, но в целом почти всех старших концептуалистов.)

[12] Такая гарантия цели, конечно же, адресована человеку, связана с коммунистической идеологией прогресса-познания, однако законы диалектического материализма переносят телеологическую логику на само существование материи, делают ее зависимой от утопии. Тем самым рационалистическое сознание как бы само готовит возможность метафизического поворота. Как это происходит, можно увидеть, например, в «Космологии духа» одного из самых значительных советских теоретиков марксизма Эвальда Ильенкова. Сюжет этого трактата, перемежающего цитаты из Энгельса с данными ядерной физики, — экстатическое самоубийство, которое совершает в космосе бессубъектная мыслящая материя ради соблюдения законов диалектики. Текст этот абсолютно фундирован в марксистской традиции, но разворачивает на ее базе своего рода материалистический апокалипсис.