«Термин “авангард” — больше из военной, чем из художественной лексики»

Надежда Подземская о своем научном пути и о работе над двухтомником Кандинского

© Маша Касьян

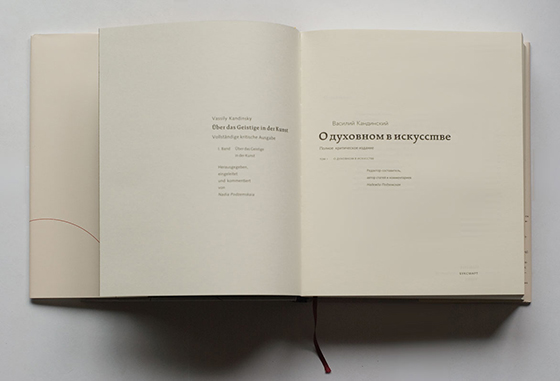

© Маша КасьянДвухтомник «Василий Кандинский. О духовном в искусстве» (М.: БуксМАрт, 2020) стал важным научным и художественным событием прошлого года, которое в суете пандемии оказалось несколько в тени. В этот четверг, 2 декабря, в рамках программы Международной ярмарки интеллектуальной литературы non/fictio№23 при поддержке Центра франко-российских исследований в Москве и Французского института в России пройдет презентация издания. В ней примут участие автор-составитель книги Надежда Подземская — сотрудник Французского национального центра научных исследований и Института современных текстов и рукописей в Париже, дизайнер книги Кирилл Ильющенко, искусствовед и куратор Сергей Фофанов (Отдел новейших течений ГТГ) и главный редактор издательства Анна Герасимова.

Надя Плунгян поговорила с Надеждой Подземской о ее пути искусствоведа, о том, как получилось, что она начала работать с материалами наследия Василия Кандинского не в России, а в Европе, насколько книгу можно считать окончательным итогом 25-летнего труда — и о значении Кандинского для современного российского искусства.

© Кирилл Ильющенко

© Кирилл Ильющенко— Как вы стали впервые заниматься Кандинским?

— После окончания классического отделения филологического факультета университета я поступила в аспирантуру Института мировой литературы. Предполагалось, что я буду заниматься латинскими текстами итальянских гуманистов. Однако мне хотелось соединить академические занятия с живописью, которая еще в школьные годы была моей главной страстью, и я предложила Руфу Игоревичу Хлодовскому свою тему диссертации — по «Жизнеописаниям» Вазари. Но разве положено было филологу в академическом институте заниматься текстом, о котором пристало писать искусствоведам? Нашли компромисс — остановились на «Жизни» Бенвенуто Челлини, универсально признанной еще со времен Гете литературным памятником. Ею я благополучно и занималась, но к концу аспирантуры мне захотелось бросить наскучившее литературоведение и вдохнуть воздух свободы. И я придумала для себя новую тему по трактату «О живописи» Альберти, написала заявку на стипендию в Высшую нормальную школу в Пизе и поступила туда. Работать я должна была под руководством Паолы Барокки, с чьими изданиями трактатов итальянских маньеристов я была хорошо знакома.

В начале 1991 года я приехала в Пизу. Никогда не забуду мою первую встречу с Паолой Барокки. Рассказывая ей о своих научных планах, я незаметно для самой себя перевела разговор с Альберти на Кандинского, творчеством которого была тогда увлечена. Его первая советская ретроспектива в Третьяковской галерее произвела на меня сильнейшее впечатление, и в Пизу я взяла с собой французский перевод «О духовном в искусстве» в карманном издании Филиппа Серса, которое купила за год до того, когда впервые по «гостевой» визе приехала в Париж. В результате этого разговора Барокки предложила мне подумать об изменении темы диссертации. Это было неожиданно. В Москве меня тянуло заниматься европейскими темами, далекими от сегодняшнего дня, — от античности до позднего западного Средневековья и далее до итальянского Возрождения и маньеризма. Ни Россия, ни уж тем более ХХ век не входили в круг моих академических интересов. Это была сфера моих личных пристрастий, и в своей советской жизни я привыкла отделять ее от работы, а тут — предложение сделать мой частный интерес предметом академических занятий!

Так я оказалась вовлечена в изучение истории русского искусства. Семинары, которые я посещала в Пизе, сразу окунули меня в мир искусствоведческого знания высочайшего уровня, которое соответствовало глубине художественной культуры Италии. И знание это было вполне конкретное и материальное. Большое внимание уделялось изучению рисунков, эскизов и других подготовительных этапов творческого процесса, а также библиотек художников, их дневников, художественных коллекций... Как это отличалось от того представления об искусствоведении, которое я себе (пусть и издалека) составила в Москве!

В первое время для меня было проблемой то, что я стала заниматься Кандинским, живя в Италии, — вопросы, которые я перед собой ставила, неминуемо отсылали меня обратно в Россию. Я регулярно бывала в Москве, но моим преимуществом стала работа с европейскими коллекциями: школа всячески помогала, отправляя своих стипендиатов в научные поездки. При первой же возможности я отправилась в Мюнхен и Париж, чтобы познакомиться с работами Кандинского в музейных залах и запасниках, с его архивами и личной библиотекой. Для поездок на поезде из Пизы в Мюнхен или Париж были тогда необходимы множество виз, в том числе транзитных, и это было источником увлекательных путешествий по Италии — за несколько лет я побывала в Риме, Флоренции, Милане, Генуе и Неаполе.

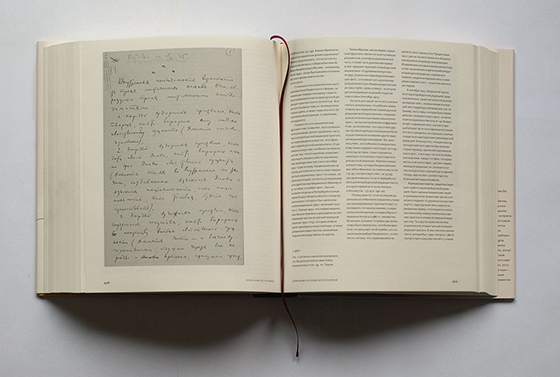

А в начале 1994 года произошло событие, ставшее для меня судьбоносным. Сальваторе Сеттис, который тогда только что стал директором Научного института Гетти, пригласил меня в Лос-Анджелес для изучения хранящихся там русских рукописей «О духовном в искусстве». Я и предположить не могла, что обнаружу что-то важное, но разве от такого предложения отказываются? В июне 1994 года я поехала в Америку. Так началась моя работа над историей «О духовном в искусстве», которая растянулась на 25 лет.

© Кирилл Ильющенко

© Кирилл Ильющенко— Что изменилось в исследованиях Кандинского с конца 80-х — начала 90-х?

— В 1960-е — 1970-е главными центрами изучения Кандинского были мастерская в парижском предместье Нейи, где жила вдова художника, и мюнхенский Ленбаххауз, куда Габриэле Мюнтер передала сохраненное ею наследие, свое и Кандинского, периода до Первой мировой войны. В Ленбаххаузе работал прекрасный знаток творчества Кандинского Ганс Конрад Рëтель, автор научных каталогов его печатной графики и масляной живописи. Вместе с Еленой Халь он подготовил замечательное научное издание автобиографических сочинений Кандинского, которое планировалось как первый из восьми томов полного собрания сочинений на немецком языке. А в середине 1980-х годов на авансцену вышло Общество Кандинского — созданное еще Ниной Кандинской объединение кураторов основных западных музейных хранилищ творчества художника (Центр Помпиду в Париже, Ленбаххауз в Мюнхене и Музей Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке), которое стало проводить централизованную политику освоения его наследия.

В 1990-е годы, когда я только начинала заниматься творчеством Кандинского, оно очень интенсивно изучалось в разных странах, и каждая новая выставка, каждое новое исследование были подлинным откровением. Таким событием была выставка в 1995–1996 годах «Пестрая жизнь в Ленбаххаузе». Тогда мюнхенский Музей вынул из запасников все, что у них было, в том числе всю серию рисунков и эскизов к «Композиции VII», которые были показаны вместе с самой Композицией, впервые привезенной из Москвы. Выставка была подготовлена куратором Музея Соломона Гуггенхайма Вивиан Барнетт. Лучший в то время знаток творчества Кандинского, в 1992–1994 годах она опубликовала два тома научного каталога его акварелей и работала над каталогом рисунков. Я познакомилась с ней летом 1994 года в графическом отделе Городской галереи в Ленбаххаузе, и мы с ней вместе провели много времени в музеях и на выставках. Несколько лет она была моим ангелом-хранителем в мире кандинсковедов.

Централизованная политика Общества Кандинского давала замечательные результаты, когда речь шла о выставках, каталогах и экспертизах, но она буксовала, как только дело касалось публикации письменного наследия художника. Ведь составление каталогов и издание теоретических и литературных текстов — две очень разные вещи, а Общество Кандинского предпочитало обходиться собственными силами и чужих к себе близко не подпускать. В результате в первые пятнадцать лет нашего столетия сочинения Кандинского о театре, теоретические фрагменты мюнхенского периода и подготовительные записи для занятий в Баухаузе оказались опубликованы в красивых и роскошных книгах, но в недостаточно проработанной и откомментированной форме.

Советская гуманитарная наука была замкнутой системой, ориентированной только на себя.

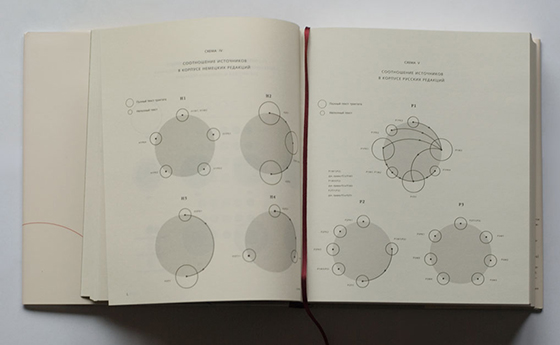

С главным теоретическим сочинением Кандинского, «О духовном в искусстве», дела обстояли всего сложнее. После ознакомления с архивом Гетти мне стало ясно, что вышедшие при жизни художника немецкие книги 1911–1912 годов и русский доклад 1910 года (изданный в 1914 году) были на самом деле лишь фрагментами длительного процесса работы. Подготовительные материалы 1908–1911 годов и более поздние редакции 1914–1921 годов оставались неизвестными и были рассеяны в архивах Германии, Франции и США. Так в 1994–1995 годах у меня сложился проект полного издания трактата и восстановления всей истории его написания. Исследовательская работа нередко превращалась в настоящий детектив, и это поддерживало во мне азарт, необходимый для того, чтобы не опускать руки и упорствовать в достижении поставленной мною цели. Помогало мне также понимание того, что реконструкция этого многослойного двуязычного текста дает уникальную возможность проследить на большом отрезке времени логику развития творческой мысли художника на фоне параллельной консолидации его живописного языка.

Несмотря на международный характер Общества Кандинского, каждый музей продолжал заниматься преимущественно своими материалами и соответствующим им отрезком истории, а по сути — собственным Кандинским, которых в результате оказывалось несколько: мюнхенский и периода Баухауза, французский, русский дореволюционный и послереволюционный. Что касается русского Кандинского, к нему, как и вообще к русскому авангарду и к открывшейся наконец миру России, интерес как в Европе, так и в Америке был в те годы, конечно, чрезвычайный.

Можно охарактеризовать весь этот период конца ХХ — начала ХХI века как бурную и очень динамичную эпоху открытий, в которую удалось накопить огромный и очень разнообразный материал. Но при постоянной гонке за первенством не было возможности остановиться и осмыслить все эти открытия и публикации, собрать вместе эти «кусочки» разных Кандинских и выстроить единую творческую эволюцию художника. Это удавалось показать главным образом на материале его биографии.

Теперь же времена принципиально изменились и страсти улеглись, ибо наследие Кандинского стало всеобщим достоянием, а многие исследователи, определявшие динамику изучения его творчества на рубеже веков, больше этим не занимаются. И множество документов, за которыми ранее приходилось в буквальном смысле охотиться годами, теперь в открытом доступе.

© Кирилл Ильющенко

© Кирилл Ильющенко— Как на вашу работу отреагировали коллеги во Франции?

— Во Франции, конечно, были разочарованы, увидев мою долгожданную книгу на русском языке. И теперь хотят, чтобы я подготовила французское издание. Я этим и занимаюсь в сотрудничестве с Библиотекой Кандинского в Центре Помпиду. Но оно не будет «просто» переводом двух огромных фолиантов. Одно дело — публиковать все четыре редакции «О духовном в искусстве» на языках, на которых они были написаны, чтобы дать возможность читателю самому проследить во всех деталях движение мысли художника, другое — готовить перевод на третий язык. Меньше будет комментарий. Ведь в мое русское издание я последовательно включала множество различных фрагментов из всевозможных текстов Кандинского, каждый раз переводя их, чтобы сделать доступным русскому читателю наибольший объем текстов художника. Поэтому русская книга имеет энциклопедический характер, не нужный переводу.

Мне, наверное, было бы и скучно снова браться за тот же текст, если бы не идея, поддержанная в Центре Помпиду, — издать «О духовном в искусстве» вместе с незавершенным проектом «О материальном в искусстве» 1914 года. Это дает возможность представить мысль Кандинского в сбалансированной динамике, как сам он любил говорить: … «и наоборот». Причем если я отказалась когда-то публиковать сразу в английском переводе «О духовном в искусстве», настаивая на необходимости начать с издания на немецком и русском языках, то о публикации «О материальном в искусстве» я думаю иначе. Наверное, с годами я стала прагматичнее, да и речь идет о текстах скорее «технического» характера.

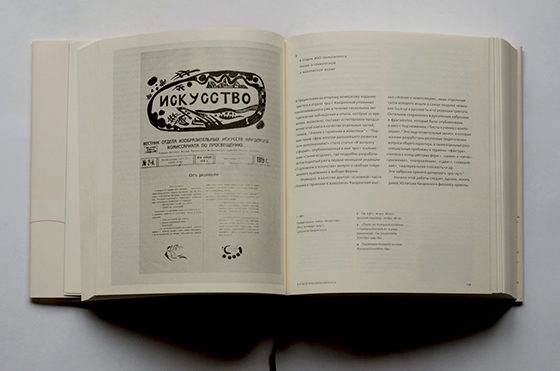

Во Франции большой интерес теперь, как и раньше, вызывает художественная ситуация в России после революции. В этой области много делается в рамках программы Библиотеки Кандинского совместно с фондом Потанина. Так что есть безусловный интерес к текстам Кандинского 1919–1921 годов, связанным с его деятельностью в МЖК, ИНХУКе и РАХН, которые я опубликовала во втором томе.

© Кирилл Ильющенко

© Кирилл Ильющенко— На московской презентации двухтомника прошла дискуссия о Кандинском во ВХУТЕМАСе. Что вы сами сейчас думаете об их конфликте с Родченко? Отразился ли он, на ваш взгляд, на российском художественном образовании?

— Я с удовольствием снова посмотрела запись дискуссии на Фабрике. Совершенно очевидно, что в последние годы начинает наконец-то переосмысляться послереволюционный период, на который так долго смотрели лишь в соответствии с конструктивистско-производственной вульгатой. Ведь создавалось впечатление, будто в первые советские годы в Наркомпросе служили одни авангардисты, которые и провели все реформы того времени. А ситуация была много сложнее и интереснее: в Наркомпросе кто только ни служил, и никакой ясной художественной линии партии в те времена еще не было. Да и сам термин «авангард» больше мешает, чем помогает понять реальность художественной жизни вообще и положение Кандинского в частности. Он из лексики военной и политической, а не художественной. Всегда в связи с ним я вспоминаю Глеба Геннадиевича Поспелова, который старался обходиться без этого термина.

Сегодня усилиями прежде всего молодого поколения исследователей ведется огромная работа по восстановлению истории русского искусства 1930–1950-х годов, это подлинное возвращение забытых имен и реконструкция самых разнообразных линий художественной преемственности. Выставка «ВХУТЕМАС 100» и деятельность Центра авангарда на Шаболовке меня очень радуют. Совсем недавно на месте русского искусства тех лет была большая дыра, которая наконец начинает заполняться. Мне кажутся очень перспективными поиски присутствия Кандинского в русском искусстве, и не только у проекционистов или — неожиданно — у Александра Лабаса. И даже не только непосредственное воздействие его живописи и его идей, а просто именно его присутствие, подобно элементам орнамента, сохранившимся в подъезде его дома в Долгом переулке. Ведь до самого последнего времени писали о том, что Кандинский в России не имел единомышленников и что в основной своей массе художники пошли за Малевичем. В последнем есть своя правда, и дело даже не только в их искусстве. Видно, и личность, и менталитет Малевича как лидера больше импонируют русскому человеку.

Что же касается самого конфликта между Кандинским и Родченко, то его природа (я в этом убеждаюсь все больше и больше) — не столько художественная, сколько политическая. В ИЗО Наркомпроса в 1920 году в рамках реформы Государственных мастерских шла разработка единого метода преподавания, в чем центральную роль сыграли Родченко и Степанова. Кандинский был от этого далек. Йозеф Альберс, вспоминая об эпохе Баухауза, говорил, что они с Кандинским были обо всем разных мнений (когда один говорил «да», другой — «нет», и наоборот), но это не мешало им быть ближайшими друзьями и прекрасно понимать друг друга. В Москве же все отношения были отравлены политикой и бесконечными мелкими дрязгами.

Думаю, что конфликт Кандинского и Родченко был чрезвычайно важен для судеб российского художественного образования. Линия Кандинского — это линия развития самостоятельного художественного мышления и свободных поисков собственного пути. Советская же художественная школа поставила во главу угла обучение профессиональным навыкам и умениям.

© Кирилл Ильющенко

© Кирилл Ильющенко— Есть ли у вас научная поддержка, круг близких исследователей, и как вы воспринимаете свою работу между странами?

— В Москве на классическом отделении у нас была замечательная группа — с моими однокурсниками говорить можно было обо всем, и это всегда было безумно интересно. В Пизе мой круг расширился, там были люди из самых разных стран, они занимались самыми разными гуманитарными дисциплинами, а также естественными и точными науками. Это давало возможность посмотреть на свои собственные штудии со стороны.

Ответ на сложные вопросы часто приходит, откуда его не ждешь. Так, решающую роль в моем решении о том, как наилучшим образом представить в издании четыре редакции «О духовном в искусстве», сыграл профессор из Пизы, историк философии Паоло Кристофолини. В 1990-е годы он работал над изданием «Новой науки» Джамбаттисты Вико, которую в конце концов опубликовал в трех отдельных книгах. Позднее, уже в Париже, мы обсуждали эти вопросы с филологами из парижского Института современных текстов и рукописей и в Москве с Евгением Пермяковым, главным редактором издательства ОГИ, который поддержал тогда мой проект.

В первые десять лет после моего отъезда из Москвы я мало сотрудничала с российскими коллегами и лишь со второй половины 2000-х, благодаря прежде всего Центру франко-российских исследований и нашему с Николаем Плотниковым проекту о ГАХН, стала обрастать новыми знакомствами в России. Междисциплинарность стала теперь академической модой и часто понимается довольно формально, но работать в формально организуемых проектах мне не нравится, я предпочитаю сама их придумывать и работать с теми, с кем мне интересно.

Совершенно замечательной была моя встреча с директором Библиотеки Леонардо да Винчи, философом Романо Нанни. Несколько лет очень интенсивной совместной работы были подарком судьбы. Романо мечтал организовать в Винчи выставку, посвященную рисункам и теории Кандинского. Он не дожил до выхода моего издания. Надеюсь, что этот проект можно будет осуществить в другом музее.

Многолетняя работа над книгой была источником самых разнообразных знакомств, и ее выход в свет, несмотря на всемирный локдаун, свел меня с новыми людьми. А поскольку теперь географические границы стали виртуальными, то и пространство этих знакомств и новых проектов существенно расширилось.

Что же, наконец, касается работы с разными языками и в разных национальных культурах, то это особая история, и у каждого это получается по-своему. В 1990-е годы мне почти не приходилось писать по-русски, и когда я принялась писать книгу, мне это поначалу давалась очень трудно. Сейчас я более или менее научилась работать одновременно на разных языках, но каждый язык диктует что-то свое.

© Кирилл Ильющенко

© Кирилл Ильющенко— Что еще не открыто о Кандинском, а должно бы?

— Что совершенно не известно — это период Первой мировой войны, но боюсь, что тут мы вряд ли что-то откроем в обозримом будущем. Хотелось бы узнать больше о преподавании Кандинского в Свободных государственных мастерских и во ВХУТЕМАСе, о его учениках. И еще важнее — расширить и разнообразить контекст освещения его творчества. Ведь если отношение к нему живописцев было в России непростым, то музыканты всегда им интересовались. И тут есть еще много неизведанного и неосмысленного, — стоит больше прислушаться к музыковедам. Думаю, что и театральные и поэтические опыты Кандинского могли бы иначе зазвучать в более широком контексте.

Но самое главное, на мой взгляд, — нужно учитывать не только свой российский опыт, но и чужой, стараясь интегрировать разные точки зрения на творчество и фигуру Кандинского. Советская гуманитарная наука была замкнутой системой, ориентированной только на себя. Возможно, в отношении каких-то явлений это и было оправдано, но Кандинского так не понять: он был человеком мира и его творчество шире узко понятых национальных культурных контекстов, а его фигура, безусловно, уникальна для первой половины ХХ века. Среди художников той эпохи трудно найти вторую фигуру такого масштаба, которая была бы на протяжении столь длительного времени столь глубоко и активно связана как минимум с двумя национальными культурами. Кандинский в этом смысле становится скорее нашим современником.

В Германии недавно вышла книга о «русском Кандинском», где рассматривается, как русское происхождение художника повлияло на его рецепцию в Германии. Подобного рода исследование о восприятии Кандинского в России было бы вполне своевременно. Построенное как последовательная деконструкция различных наслоившихся друг на друга мифов оно даже более, чем Кандинского, поможет нам понять самих себя.

Этот раздел мы делаем вместе с проектом She is an expert — первой базой женщин-эксперток в России. Цель проекта — сделать видимыми в публичном пространстве мнения женщин, которые производят знание и готовы делиться опытом.

Ищите здесь эксперток для ваших событий.

Регистрируйтесь и становитесь экспертками.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости