«Как я слажу c Ходорковским, как мне превратить его в действующее лицо?»

Иван Сколов поговорил с Катрин Лове, автором «Потешного русского романа», швейцарская героиня которого отправляется на поиски Ходорковского и России

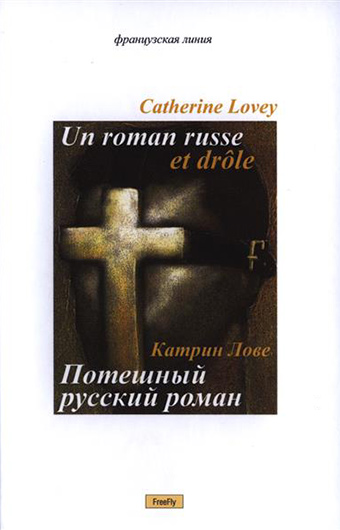

© Bertrand Cottet

© Bertrand CottetВ «Потешном русском романе» писательницы Катрин Лове, который она представила в рамках большой швейцарской программы на Красноярской ярмарке книжной культуры, главная героиня отправляется в Россию на поиски Ходорковского. Иван Сколов поговорил с Катрин Лове о России времен перестройки, о путешествии по Сибири и о судьбах русской классики.

— Катрин, скажите, почему вдруг Россия? Для вас она представляет какой-то личный интерес или скорее сказывается общее беспокойство Запада по отношению к России?

— Если честно, меня ничто не связывает с вашей страной напрямую. У меня нет ни русской бабушки, ни более далеких родственников из России. Мой интерес к России связан с моим личным опытом: когда я впервые приехала сюда, мне было двадцать, это было в 1987 году, я еще застала Советский Союз. Я изучала политологию, и нас занимал тогда следующий вопрос: вот экономика восточноевропейских стран, она не работает как надо — каким же будет ее переход к другой модели? Мы, разумеется, не ожидали, что этот переход случится так скоро, — но именно это интересовало меня, моих учителей и однокурсников. Среди прочего я посещала курс лекций по марксизму, самый базовый, что-то вроде «Введения в марксизм», и преподаватель как-то объявил нам, что есть возможность съездить в СССР. Нас было десять человек, совсем молодые студенты, которые попали в СССР только благодаря этому преподавателю. Сперва мы приехали в Киев, потом посетили еще несколько городов. Но, что самое важное, организаторы помогли нам познакомиться с молодыми людьми отсюда, такими же студентами, как и мы. Я довольно быстро приноровилась к жизни в России, почти инстинктивно. С тех пор я приезжала еще много раз, но уже частным образом. Русским друзьям было не так просто оформить приглашение для меня, но они помогали мне, и я приезжала и погружалась в русский стиль жизни — вполне сумасшедший, все-таки я была студентка. Я жила в общежитии, еды было немного, к родителям так просто не уедешь, так что приходилось выживать — мы торговали всякой всячиной на черном рынке. В чемоданах я привозила не только доллары, но еще и одежду, ее можно было обменять на что-то другое. Еще привозила сигареты «Мальборо», здесь продавались только подделки, поэтому настоящие сигареты можно было обменять тоже выгодно.

Когда мне, как швейцарке, говорят: «Ну все, сейчас уже пойдем», — то это очень конкретное предложение, это значит, что я встаю, одеваюсь. Поначалу я делала так, как привыкла, одевалась и потом ждала в прихожей, вся взмокшая, злая.

— Вы прямо стояли на улице и торговали фарцой? Не страшно было?

— Это была не совсем торговля, в обмен на одежду можно было достать сыр, более качественный хлеб или еще какую-то еду. Но я сама, конечно, на рынке не стояла — все-таки в то время я совсем не знала языка, ни единого слова. Я ничего не понимала из того, что мне говорили, но я могла наблюдать — и глаза меня не подводили. Я наблюдала — и пыталась понять все, что вижу. Одежду я отдавала друзьям, которые знали, где можно достать то, что я искала. Мы шли вместе в какое-то место, где, как они знали, можно было найти сыр, — я могла только стоять рядом и смотреть, как они торгуются. Торг не всегда был успешен, иногда обмен не удавался. С этими друзьями я общалась по-английски и могла им доверять. Так я знакомилась с образом жизни и удовлетворяла свое любопытство политолога и экономиста. Друзья водили меня в новые места, рестораны и кафе, пиццерии. Мы пришли однажды в пиццерию, нам принесли меню, где было много разных вариантов. Мы долго пытались решить, что же хотим заказать, и в итоге называли официанту разные виды пиццы, но он только разводил руками: «Такой пиццы у нас сегодня нет». Конечно, мы ходили на танцы в клубы — с громкой музыкой, настоящей музыкой восьмидесятых, духом свободы…

— А можно мы вернемся к Марксу? Мне казалось, среди вашего круга в те годы он уже не должен был быть популярен — или я ошибаюсь?

— Нет, конечно, мы — в отличие от поколения 1968 года — хорошо понимали, что экономически эта модель не работает. Но вот вы знаете, я из Швейцарии, страны достаточно состоятельной как в политике, так и в экономике. Совсем не рай, конечно, в Швейцарии хватает своих проблем, но все-таки основной экономический принцип функционирует успешно, система основана на точности. Приехав в первый раз в Россию, я увидела совершенно противоположный пример, полнейшее отсутствие точности — и у многих иностранцев это вызывало отрицательную реакцию. Мне тоже было страшно, я тоже сомневалась во многом, но для меня было важно сохранить как бы вторую сторону картинки. Я должна была быть беспристрастной, чтобы понять, как устроена здешняя жизнь. Когда мне, как швейцарке, говорят: «Ну все, сейчас уже пойдем», — то это очень конкретное предложение, это значит, что я встаю, одеваюсь и ухожу вместе со своими друзьями. Но в России «сейчас» — это очень широкое понятие. Поначалу я делала так, как привыкла, одевалась и потом ждала в прихожей, вся взмокшая, злая. Но впоследствии я поняла, что даже самые конкретные вещи могут для других людей быть очень абстрактными. Очень многому учишься, когда наблюдаешь за собой в такой ситуации: а как ты среагируешь на это абстрактное предложение, а как другие люди это делают. Это многое открывает тебе в тебе самом.

— Какими вы запомнили местных людей — их семьи, быт?

— Я практически всегда жила в семье у кого-то, потому что для меня было важно почувствовать местную жизнь «напрямую». Подолгу гостить у меня не получалось, но обычно я приезжала на месяц, это тоже немалый срок. Ты общаешься с ребятами твоего возраста, наблюдаешь, как они учатся, как проводят досуг, как ищут работу. Впоследствии я поддерживала контакты с ними по почте, это было еще до интернета, мы посылали друг другу бумажные письма.

В чемоданах я привозила не только доллары, но еще и одежду, ее можно было обменять. Еще привозила сигареты «Мальборо», здесь продавались только подделки.

— То есть прежде всего вас интересовала молодежь?

— С тех пор прошло много времени. Общаясь с людьми, видишь, как меняется их жизнь, как взрослеют они сами, как стареют их родители. Кого-то из моих друзей, тех, с кем я познакомилась тогда, уже нет. У мужчин моего поколения в России не самый продолжительный срок жизни. Вы знаете, меня вообще очень интересуют человеческие судьбы. Не только судьбы знаменитостей, но и судьбы простых людей.

— Как и Алексиевич, не так ли?

— Да, я была очень рада, что она получила Нобелевскую премию. Ее книги — настоящее открытие для меня. Но она сама из Белоруссии, она говорит на одном языке со своими респондентами — я же не говорю по-русски. Я могла только наблюдать — и, как и любой наблюдатель, я смотрела на происходящее со стороны. Но — что крайне важно для меня — я не просто смотрела на местную жизнь, я здесь жила.

— Застали ли вы Россию нулевых?

— Между моими поездками был длинный промежуток. Я постоянно приезжала сюда с 1987-го по 1995-й, но на протяжении следующих десяти лет у меня не было такой возможности, я была со своей семьей, погрузилась в работу… Но с русскими друзьями связей не порвала: мы перезванивались, иногда даже встречались в Европе — в это время у них уже у самих появилась возможность выезжать за границу. В следующий раз я приехала в Россию в 2005 году — сразу после того, что случилось с Ходорковским. Осенью того года я узнала из новостей, что его приговорили и отправили в заключение в Сибирь. Для всей Европы эта новость была настоящим шоком. Я очень скучала по России, но понимала, что у меня своя жизнь, семья и у меня скорее всего не будет возможности вернуться. В тот момент я была на гастролях, мы с моей издательницей представляли мой первый роман, и я сказала ей: «Слушай, как все-таки странно: Россия так бурно развивается, а вот человека посадили и отправляют в Сибирь. Это же удивительная судьба. Такое ощущение, что все вернулось на много лет назад, в России будто ожило ее прошлое. Если бы у меня было свободное время, если бы мне хватило мужества и сил, я бы написала роман о России — “русский роман”. Но сейчас, конечно, это невозможно — придется подождать, возможно, пройдет сколько-то лет, прежде чем я смогу это осуществить». Вы знаете, что она мне ответила? «Нечего ждать». Понимаете? Если ты хочешь написать «русский роман» и если ты способна это сделать, нечего ждать.

© Флюид ФриФлай

© Флюид ФриФлай— Что вы понимаете под «русским романом»?

— Прочитайте мою книгу и узнаете. Моя книга и есть попытка написать «русский роман» нашего времени.

— «Русский роман» — в смысле, как у Толстого?

— Нет, почему обязательно у Толстого. Во французской культуре «русский роман» — это абстрактный термин. Когда мы говорим: «Ah, c'est un roman russe», — то мы имеем в виду, что в этой книге куча персонажей, читатель обязательно потеряется где-то в середине романа, запутается в бесконечных Аннах Петровнах и т.п. В «русском романе» обязательно должна быть и любовная линия, хотя и не совсем обычная, и где-то, хотя бы фоном, в нем должна быть война. Меня зацепило тогда в истории Ходорковского какое-то странное несоответствие. Россия вроде как стала так называемой капиталистической страной, оставаясь при этом довольно дикой. И вот самый богатый человек в России — тогда Ходорковский был самым богатым во всех рейтингах — попадает в тюрьму. Умный, образованный человек, в чьем поведении есть что-то не совсем обычное: человека вот-вот отправят в Сибирь, а он по собственной воле возвращается на родину из США. Зачем он это сделал, спрашивала я себя. Понимаете, я не знаю Ходорковского лично, меня не интересовала документальная, биографическая сторона вопроса. Я могла бы связаться с ним, взять у него интервью, но я этого не сделала: меня интересовал не сам Ходорковский, а его судьба. С этим ведь связан целый ряд вопросов: если у этого человека такая судьба, то что это говорит нам о времени, в котором мы живем, о нас самих? Я сразу почувствовала, что он может быть персонажем моего романа — не как воплощение реального прототипа, но как способ задать вопросы.

В истории Ходорковского нет черного и белого, это скорее какая-то серая зона истории, куда вдруг попадает человек с такой судьбой.

— Да, наверно, это и задевает читателя в первую очередь. При всей неоднозначности этой политической фигуры — как она может быть персонажем художественной литературы?

— Я прекрасно понимаю, что вы имеете в виду. Но ведь Ходорковский действительно был не похож на других олигархов. Остальные олигархи наслаждались комфортной жизнью за рубежом, у него тоже была такая возможность — почему же он отказался от нее? Его проекты в России, связанные с книжной культурой, со строительством новых зданий, были направлены на развитие гражданского общества. У меня нет, разумеется, полной информации, но, в отличие от остальных олигархов, Ходорковский даже не был замешан в скандалах с женщинами, он не спускал миллионы по заграницам, ничего такого. Даже если это все и имело место, об этом не писали в прессе — а обо всех остальных еще как писали. У него были и власть, и деньги, не было ни одной причины отличаться от других олигархов нравственно, и при этом он был на них не похож. У него была совершенно реальная возможность избежать тюрьмы — и он не воспользовался ею. Вот это меня и поразило. Другое важное качество — это чувство собственного достоинства. На протяжении первого срока он периодически что-то публиковал, интервью, статьи по вопросам бизнеса и финансов — но после второго приговора замолчал. Стало понятно, что теперь его беспокоят другие мысли, куда более тяжелые. Этот приговор был огромным событием для международной прессы, конечно. И для меня тоже. Я и представить не могла, что Ходорковского так неожиданно амнистируют. И для меня, как для писателя, это был серьезный вызов. С одной стороны, это невероятно интересно, ведь противоречивость в персонажах привлекает больше всего. С другой — как я с ним слажу, как мне превратить его в действующее лицо? Ведь есть большая опасность просто «запачкать» роман. Понимаете, что я имею в виду, да? Запачкать его всей этой грязью политических сенсаций. На эти серьезные вопросы у меня тогда не было ответов.

— Почему случай Ходорковского показался вам настолько знаковым?

— Ну, для меня он в каком-то смысле «герой нашего времени». Мне действительно кажется, что его история приоткрывает нам что-то важное о нас самих. Она интересна тем, что в ней нет черного и белого, это скорее какая-то серая зона истории, куда вдруг попадает человек с такой судьбой. Эта серая зона, по-моему, и есть то, чем должна заниматься литература. Именно поэтому я и не стала следовать канонам журналистского ремесла. Мне было интересно то, что́ его история говорит нам о современной России. Что это за страна, которая посылает такого человека в Сибирь? За этим я и вернулась. Я встретилась с друзьями, со старыми знакомыми, чтобы увидеть, кем они стали за эти годы. А затем отправилась в Сибирь, впервые. Как и тогда, я жила в семьях, гостила у кого-то, кого нашла через друзей. Именно так ощущаешь некий дух местности — и дух Сибири действительно отличается от Москвы.

Когда мы говорим: «Ah, c'est un roman russe», — то мы имеем в виду, что в этой книге куча персонажей, читатель обязательно потеряется где-то в середине романа. В «русском романе» должна быть и любовная линия, должна быть война.

— Чем же, по-вашему, так специфичны сибиряки?

— Они куда более независимы. Не обязательно в политическом смысле слова, просто Москва и Европа слишком далеки от них. Дело не в каком-то местечковом патриотизме, а в том, что они смотрят на мир куда шире. Я приехала в Сибирь, чтобы увидеть ту «зону» в обоих смыслах слова, куда попал Ходорковский, зону, в которой человек теряется и пропадает. И еще, конечно, чтобы узнать о том, как сибиряки относятся к Китаю. Здесь ведь, вы знаете, не смотрят на то, что происходит в Европе. Открываешь газету — ни одного упоминания о Европе вообще. Здесь все глаза обращены в сторону Китая, люди едут в Китай, чтобы провести там отпуск. Наверное, из-за этого у меня и возникло тогда ощущение, будто я совершенно дезориентирована в пространстве. Это было второй раз в моей жизни, впервые я испытала это, когда приехала в Россию в самый первый раз.

— В том, что вы описываете, меня несколько беспокоит такой колониалистский взгляд извне. Вот экзотическая территории, сейчас я, житель культурной метрополии, опишу ее курьезы, и это очертит границы моей собственной идентичности.

— Нет-нет, у меня совсем нет этого взгляда извне. Я всегда старалась понять, именно поэтому я не езжу на такси и не останавливаюсь в отелях, но пытаюсь приобщиться к быту местных людей. Почему — потому что это может раскрыть мне что-то обо мне самой. Я же писательница, а писатели смотрят в других людей как в зеркала, пытаясь разглядеть в них что-то о самих себе. В то же время, конечно, писателей интересуют не только они сами, их сочинения должны говорить со всеми. Для меня очень важно мнение моих читателей, в том числе и русских, которые чувствуют, что в моем романе нет карикатур и клише. Я всегда старалась избегать упрощений, я не пишу о том, сколько эти русские пьют и т.д.

Я приехала в Сибирь, чтобы увидеть ту «зону» в обоих смыслах слова, куда попал Ходорковский, зону, в которой человек теряется и пропадает.

— То есть вы отличаетесь от маркиза де Кюстина.

— Да, конечно. Знаете, швейцарцы много путешествуют, в том числе и в Россию. Один швейцарский врач был педагогом и наставником детей последнего русского царя, он даже доехал с ними до Екатеринбурга, провожая царскую семью в последний путь. Впоследствии он много писал о России, и его описания увлекательны и беспристрастны. Там нет этого отношения «я лучше, я знаю, как надо, и вот как я смотрю на дикарей». Наверное, этим швейцарцы обязаны своему свободному духу путешественников. Другой пример — книги Николя Бувье, очень важные тексты, описывающие философию путешествия: что это значит, кто ты такой, когда путешествуешь, какова феноменология этого процесса. Его работы сейчас становятся все более и более известными. Я тоже из Швейцарии, и мне свойственно такое же, более открытое, отношение к другим народам. В конце концов, может быть, это связано с тем, что моя страна никогда не была столь могущественной державой — мы не стремимся самоутвердиться за счет других. Может быть, швейцарцы путешествуют просто ради самого путешествия.

— Однако если вы все-таки говорите о том, что чужая страна — это зеркало, то что видит в русском зеркале швейцарский читатель?

— В моем романе три части, действие происходит в Швейцарии, Москве и Сибири. Все персонажи блуждают, погруженные каждый в свои поиски. Я думаю, это и есть такой способ задать вопросы — и посмотреть на судьбы людей вместо ответов. Главная героиня романа — это не совсем я, это такое романное «я» — встречается и с русскими, и со швейцарскими друзьями и рассказывает им о судьбе Ходорковского, а они все ей говорят: ой, да ну что ты прицепилась, это совсем неинтересно, своих забот хватает. Мне кажется, такие вопросы и ответы многое приоткрывают. До того как пала Берлинская стена, мы были полны надежд — и где эти надежды сегодня? Посмотришь на те же страны сегодня — не только на Россию, на все страны, — и окажется, что все мечты куда-то улетучились. Куда?.. Конечно, сегодняшняя ситуация изменилась еще сильнее по сравнению с концом нулевых. Никто не мог ожидать, что все повернется именно так.

— Напоследок я хотел спросить у вас о ваших связях с русской литературой. «Русский роман» оказался крайне важен для вас даже как стереотип. Где примерно вы видите свой роман, если говорить о русскоязычной литературной традиции?

— Вы знаете, мне очень сложно говорить о литературной традиции — хотя бы уже потому, что, когда я пишу, у меня никогда нет в голове готового плана. Я никогда не знаю, что произойдет в следующей главе, — и полностью убеждена, что если мне это известно, то можно перестать писать. Единственное, что действительно помогало мне на пути написания романа, — это русские писатели. В своем романе я «подмигиваю» многим русским писателям.

Как я слажу c Ходорковским, как мне превратить его в действующее лицо? Ведь есть большая опасность просто «запачкать» роман. Понимаете, что я имею в виду, да? Запачкать его всей этой грязью политических сенсаций.

— Да, ваш роман ведь открывается эпиграфом из «Острова Сахалина». Почему именно этот текст?

— Я, конечно, понимаю, что этот текст не из тех, которые «на все времена», и его немного сложно читать из-за «научного» подхода, но он ведь одновременно и очень смешной!

— Как удивительно, что вы это говорите. «Остров Сахалин» сегодня считается скорее идеальным образцом великой прозы, возможно, одним из лучших текстов XX века из написанных по-русски.

— Да, конечно, это шедевр, но для меня все-таки важнее его короткая проза. В «Сахалине» интересно, что Чехов как бы постоянно спрашивает себя: кто я, где я, зачем я всем этим занимаюсь? Его подход был ведь совсем неожиданным для того времени, весь этот интерес к заключенным — тогда это никого не волновало, как, впрочем, и сегодня. И еще для меня очень важно ощущение абсолютной потерянности, того, что человек теряется и исчезает в этом пространстве. Чехов в каком-то смысле помог мне «взойти на танцпол». Я тоже в своих странствиях испытывала похожее чувство, и «Остров Сахалин» как бы указал мне на возможность описать это. В других главах я обращаюсь к другим писателям, вы найдете там Достоевского и Мандельштама, но кроме них есть и много других.

— То, о чем вы говорите, для меня скорее сближает ваш роман с чем-то, что, например, делает сегодня — и вообще в последние годы — Улицкая.

— Да, конечно. Но в первую очередь я должна была опираться на то, что прочитала еще в молодости, на русскую классику. Это важно, так как это составляет фундамент моего романа. Друзья, с которыми я познакомилась в России, хорошо знали Гоголя, Достоевского, и мы подолгу обсуждали их тогда. Я обратилась к «русскому роману» не потому, что это правильно с точки зрения концепции, но потому, что без него я просто не могу писать. Я, конечно, немного шучу на этот счет в романе: мол, знаете, в моем романе не так много героев, как в «русском», и он не такой толстый — ну, в конце концов, сегодня все стараются быть стройнее, slim fit, вот я тоже решила, что лучше пусть мой «русский роман» будет a slim novel. Моя задача была как раз сочинить современный «русский роман». Вполне возможно, что у меня это не вышло. Ну, я честно попыталась.