Илья Будрайтскис: «Важным в опыте диссидентов было серьезное отношение к чужим идеям»

Разговор о полезных уроках советского диссидентства, о конфликте между этикой убеждения и этикой ответственности и о том, почему нельзя относиться к людям, поддерживающим СВО, как к роботам или зомби

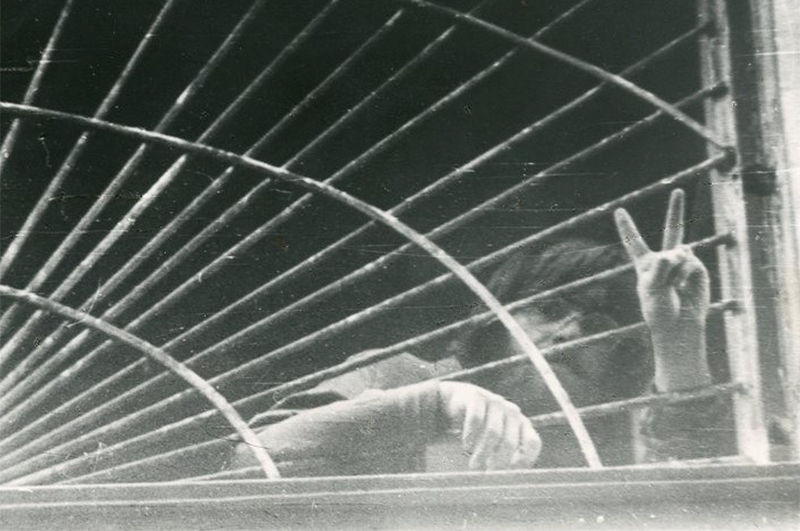

Московский художник-диссидент Сергей Батоврин, 1982© Сахаровский центр (признан в России НКО-иноагентом)

Московский художник-диссидент Сергей Батоврин, 1982© Сахаровский центр (признан в России НКО-иноагентом)Кольта продолжает писать о феномене самоорганизации с самых разных ее сторон — в проекте «Вокруг горизонтали».

Этот разговор с активистом и публицистом Ильей Будрайтскисом, автором книги «Диссиденты среди диссидентов», построен вокруг разного опыта сопротивления внутри репрессивного государства.

Было ли советское диссидентство горизонтальным движением? Как его сила могла обернуться его слабостью? Что важное было утрачено и почему?

Какие разные логики поведения возникали прежде и продолжают возникать сейчас, во время войны? Что делать со старым национальным представлением об «интеллигенции»? И почему нельзя отмахиваться на автомате от ультраправых идей и от людей, которые выступают за СВО?

Редакции Кольты по-прежнему (и сейчас особенно) нужна ваша помощь. Поддержать работу сайта можно вот здесь.

— Наш проект посвящен теории и практике самоорганизации. С одной стороны, у вас как у активиста серьезный опыт горизонтальных объединений, с другой — вы занимались историей советского диссидентства. Нам хотелось бы соединить в разговоре обе темы. Это тем более актуально при разговоре о горизонтали сегодня, внутри репрессивного государства. Для начала — можно ли смотреть на диссидентство как на горизонтальное движение?

— Безусловно. Диссидентство в Советском Союзе никогда не было формализовано. Попытки создать единую структуру с общей программой никогда не приводили к успеху. Это было связано в первую очередь с тем, что диссидентство определяло себя негативно, то есть через несогласие с существующим политическим порядком, с государством. И на уровне альтернатив этому государству диссиденты развивали самые разные идеи, которые часто находились в жестком, непримиримом конфликте друг с другом.

На рубеже 60-х — 70-х большинство участников диссидентского движения сосредоточились на защите гражданских прав, базовых свобод человека, а не на попытках изменения существующего порядка, то есть практически отказались от политической программы. Можно сказать, что диссидентское движение в большей степени было не политическим движением, а тем, что называют сегодня «гражданским обществом». И внутри этого «гражданского общества» в миниатюре работали самые разные практики взаимодействия: взаимоподдержка, распространение самиздата (причем сообщество выстраивало себя именно через самиздатскую сеть) и т.д. Эти практики важны и сегодня, несмотря на то что социальный и политический контекст и сами формы коммуникации по сравнению с советским временем серьезно изменились.

— Один из принципов горизонтали — антииерархичность. В диссидентстве это тоже было так?

— Да, но горизонтальные формы самоорганизации в диссидентстве родились не сразу, а из определенного опыта. В первый период диссидентского движения, на рубеже 50-х — 60-х, политические диссиденты создавали подпольные организации. Но довольно быстро выяснилось, что эта форма чрезвычайно уязвима в условиях репрессивного государства. Оказалось, что властям это только и нужно: найти формальную структуру, у которой есть руководство, лидеры. Участников этой структуры можно было арестовать, а саму ее представить в качестве состоявшейся антисоветской группы.

На основании этого негативного опыта к концу 60-х многие диссиденты пришли к формам, которые, с одной стороны, были внутренне более демократичны, то есть учитывали разнообразие взглядов, но с другой — менее уязвимы для государственного давления. Например, правозащитное движение принципиально придерживалось публичной деятельности: пресс-конференции, подписные кампании. Правозащитники говорили, что не заняты подпольной работой и что не требуют от государства ничего, кроме того, что декларирует само государство, и поэтому в их деятельности нет ничего криминального.

И практика публичной правозащитной деятельности, действительно, была эффективна, но до определенного момента, а именно до начала войны в Афганистане. С этого времени процесс международной «разрядки» был практически заморожен, и одновременно все практики диссидентской публичной деятельности перестали работать, поскольку реакция Запада потеряла значение для советского руководства. После этого движение было разгромлено. К рубежу 70-х — 80-х от горизонтальных структур, которые были достаточно действенны в предыдущее десятилетие, практически ничего не осталось.

Так что формы организации зависят не от идеальной модели, которую мы для них находим, а от того, насколько они целесообразны в рамках текущей ситуации. И, если говорить о сегодняшнем дне, необходимо искать те формы, которые соответствуют моменту.

— Например?

— Есть хороший пример издания Doxa, где горизонтальная структура помогла нейтрализовать некоторые проблемы: сначала нашли как бы лидеров, которые помещены под домашний арест, но журнал довольно успешно продолжил работу именно благодаря своей горизонтальной, «включающей» форме.

— В нашем проекте было интервью с Григорием Юдиным, в котором обсуждалась «сила слабых», или «оружие слабых» — известный термин Джеймса Скотта. Применим ли он к советскому диссидентству?

— Скотт понимал под «оружием слабых» те практики сопротивления, которые не принимают выраженных политических форм. В этом смысле диссидентское движение не было «оружием слабых» в значении Скотта, а скорее — «силой бессильных» в значении Вацлава Гавела, у которого есть известная работа с таким названием.

Гавел считал, что диссидентская практика публичной речи, диссидентский этос — это «сила бессильных» в прямом смысле: у нас нет оружия, чтобы противостоять политическому аппарату государства, поэтому мы противопоставляем ему правду и мораль. Примерно о том же писал Солженицын в своем знаменитом эссе «Жить не по лжи» — в этом и есть «сила бессильных».

С понятием Скотта все сложнее. Для него «оружие слабых» — это практики (прежде всего, у крестьян), которые часто вообще не опознаются самим государством как протест. Такая сила слабых — это больше сила уклонения, чем публичной критики и открытого противостояния.

Часто к такого рода стихийному, неполитическому сопротивлению относят, например, дезертирство или уклонение от участия в боевых действиях. Как показывает история, в значительной части войн в Новое время это уклонение происходило в основном во внеполитических формах. Грубо говоря, люди не произносили антивоенных деклараций, после чего складывали оружие или сдавались в плен. Это происходило через самые разнообразные практики уклонения.

— В вашей книге «Диссиденты среди диссидентов» есть описание идеологической фигуры «буржуазных пережитков» в СССР, для которых характерны «постоянное переодевание, бесконечная смена масок, способность просачиваться в любые трещины прогрессивного единства народа и правительства…». Можно ли такие тактики тоже понимать как «силу слабых»? И в СССР, и в сегодняшней России?

— Советский дискурс интерпретировал как буржуазные пережитки то, что определялось как частнособственнические инстинкты, стремление к рыночному обмену, к монетизации отношений. И действительно, в Советском Союзе, особенно в позднем, проникновение теневых рыночных отношений приобрело огромные масштабы. И была большая дискуссия о том, что это: такая форма несогласия или она встроена в советскую систему и никак не мешает ей функционировать?

В начале 80-х диссидент Лев Тимофеев написал интересную книгу о теневой экономике в Советском Союзе, в которой пришел именно ко второму выводу. Он показал, что для правящей советской элиты распространение рыночных отношений, не переходящих в открытую политическую плоскость, не только не было проблемой, но в значительной степени, напротив, оставалось фактором стабильности. Когда к власти пришел Андропов, главный борец с диссидентским движением, сторонник жестокого подавления любого политического несогласия, он вынашивал планы экономической реформы, которая бы могла легализовать часть скрытых рыночных практик. И посмотрим теперь, например, на современный Китай. И отчасти — на сегодняшнюю Россию.

— То есть в сегодняшней России государство обращает «силу слабых», уклонение от государства, себе на пользу?

— Сложно сказать. Я думаю, конечно, что любое уклонение проблематично, поскольку подрывает дисциплину, авторитет, особенно если речь идет об армии и силовых структурах. Но практики уклонения не носят публичного характера, за ними не стоит идея. Грубо говоря, человек не предлагает другим поступать как он, а просто говорит: «Лично для меня подойдет вариант уклонения от военной службы, а другие пусть решают за себя». И в этом смысле да, такое отношение отчасти подтверждает деполитизированное состояние в России.

— Отвлекаясь на время от диссидентов: а не может ли связь государства и самоорганизации быть вообще прочнее, чем кажется? Не необходима ли сильная центральная власть, чтобы обеспечить возможность тех же практик самоорганизации? Может ли роль государства быть, например, в том, чтобы навязать демократию в экономике: скажем, обязать предприятия внедрять демократические практики?

— А что такое сильная центральная власть? Это государство, которое исходит из интересов общего блага, или сильная воля какой-то клики?

— Разумеется, первое.

— В России существует явное смешение этих понятий. С одной стороны, люди уважают государство. С другой, они вообще никак не связывают его с идеей общего блага. Государство — это просто инстанция, которая все время от человека чего-то требует. Поэтому там, где можно от нее уклониться, люди уклоняются, но в целом легитимность этой силы не оспаривают — но не потому, что доверяют ей или видят в ней представителя коллективных интересов, а потому, что боятся того, что она может раздавить любого.

И в этом смысле государство в России в течение последних десятилетий оказалось существенно дискредитировано. Государству никто не верит, его никто не рассматривает в качестве, как сказал один английский лейборист, «руки помощи» (helping hand) — наоборот, это всегда только «железный кулак» (iron fist). Я помню, какое огромное удивление вызывала у российской аудитории раздача так называемых вертолетных денег в период пандемии в некоторых западных странах: как государство может так масштабно помогать людям, в чем его «собственный интерес», почему оно так поступает?

Но вообще любое государство никогда не будет принимать само социально ответственные очертания, для этого всегда нужно давление снизу. Любые формы учета интересов наемных работников в разных странах выросли из опыта профсоюзной борьбы, а не из создания правильных институтов сверху. Все наоборот: это институты трансформировались, усложнялись и менялись под давлением снизу.

— В своей книге вы рассказываете о левых, социалистических диссидентах, чьи взгляды отличались от того, что принято считать диссидентским мейнстримом.

— Моя работа посвящена диссидентам-социалистам, тем, кто критиковал Советский Союз не справа, а слева за отсутствие как раз настоящей демократии, демократии трудящихся, которая не ограничивается, например, только свободными выборами, но связана с участием людей в управлении их собственной жизнью, теми предприятиями, где они работают. И идея рабочего контроля получила массовое распространение в перестройку — можно вспомнить забастовки шахтеров 89-го — 90-х годов, одно из самых важных массовых движений этого периода. Не начальники, не бюрократы должны говорить нам, как организовать производство, а мы сами в состоянии это сделать, мы сами можем распоряжаться своими рабочими местами, своей жизнью.

Так что то, что отстаивали диссиденты левых взглядов, в принципе, имело достаточно серьезный потенциал в позднесоветском обществе, но было утрачено.

— Почему?

— В первую очередь — в результате радикальных рыночных реформ, массовой приватизации и шире — масштабного разрушения общества в 90-е.

Кроме того, на уровне публичной политики левые идеи и демократия оказались фатально разделены. Если мы посмотрим на то, что большая часть людей в России понимает сегодня под левыми взглядами, это примерно то, что отстаивает теперешнее руководство КПРФ и многие коммунисты за ее пределами. Это идея сильной власти, патерналистского распределения социальных благ сверху, исходя из интересов не людей, а государства, патриархальная консервативная мораль, жесткий национализм, шовинизм и поклонение Сталину. Демократия в рамках этой модели опознается как что-то враждебное. Демократия — это не левая ценность, с точки зрения этих людей.

— Может ли идея рабочей демократии, «горизонтали» на предприятиях как-то возродиться в России сегодня или в ближайшие годы? При том что такого пункта нет в декларациях даже большой части оппозиции, которая фактически настроена прокапиталистически.

— Я думаю, что сейчас, конечно, это бóльшая проблема, чем в позднем Советском Союзе, где были большие предприятия, постоянные слаженные коллективы со своими традициями взаимопомощи. Сейчас структура занятости, сама композиция наемных работников в России изменилась. Практически абсолютное их большинство воспринимает свое рабочее место как временное и случайное. Никакой большой связи со своим предприятием, коллективом, в отличие от советского времени, у большинства людей в России нет, поэтому они не обладают никакими представлениями о самоорганизации. Так что все выглядит еще более проблемным, чем тридцать лет назад.

— К тому же, с точки зрения прокапиталистически настроенного наблюдателя, иерархические формы организации в экономике выигрывают конкуренцию у горизонтальных — они эффективнее.

— Если понимать экономику как саморегулируемую систему, которая определяет все остальные сферы человеческой жизни, то нужно признать, что все сторонники этих аргументов правы. Если смысл человеческой жизни в том, чтобы выигрывать конкуренцию у другого, тогда да, нужно использовать любые формы, которые помогают вам увеличить конкурентное преимущество. Если мы исходим из другой установки, согласно которой один человек для другого должен быть не средством, а целью, тогда экономика должна не диктовать свои законы обществу, а наоборот — соответствовать его интересам.

Сейчас мы живем в такое время, когда идея экономического роста как абсолютного блага подвергается сомнению и легитимной критике. Стоит ли экономический рост того, чтобы подвергать планету серьезным экологическим вызовам? Действительно ли экономический рост соответствует подлинным человеческим потребностям? Если он не соответствует главной потребности человека в воспроизводстве его жизни и среды обитания, а становится угрозой для жизни, значит, его не стоит рассматривать как абсолютную ценность.

Но возвращаясь к вашему вопросу о перспективах горизонтали в России: мне кажется, у этих идей есть огромный потенциал. Что бы ни говорили о российском обществе, как бы мы ни фиксировали его атомизацию, деполитизацию, все равно у большого числа людей есть очень глубокий, хотя подавленный и вытесненный, запрос на демократию. И не просто в смысле формальных институтов либеральной демократии, а в смысле голоса: люди хотят быть услышанными.

— А должна ли у демократически настроенных несогласных быть своя институциональная программа? Не просто что-то стихийно возникло, люди самоорганизовались, чего-то добились и разошлись, а стремление к реализации определенных институтов. В каком отношении должны находиться институты и самоорганизация?

— Безусловно, чтобы самоорганизация была возможна, должны существовать институты, которые хотя бы не уничтожают ее на корню. Если в стране воля верховного правителя и людей из его окружения полностью подменяет выборы, разделение властей, независимую роль парламента, свободу слова, то, естественно, это серьезно препятствует укреплению традиций самоорганизации.

Более того, я думаю, в последние десять лет мы видели, в особенности в России, — если использовать термин Карла Поланьи — «двойное движение». С одной стороны, у значительной части общества росла потребность в самоорганизации в разных формах: кампании против коррупции, движение за местное самоуправление, экологические, феминистские инициативы и т.д. С другой, росла сила наступления правящих групп на любые институты, которые давали возможность для роста и развития этих движений. Результатом битвы этих двух тенденций стало то, что произошло в начале года, когда организованная часть общества потерпела поражение, а власть одержала победу.

Но я не думаю, что эта победа фатальна. Люди, которые участвовали во всех этих движениях, никуда не делись. Кто-то временно уехал из страны, кто-то временно отказался от публичной деятельности. Но, мне кажется, они скажут еще свое слово.

— Не становятся ли препятствием для самоорганизации два популярных страха перед идеями «горизонтальности»? Первый, как известно, заключается в том, что отсутствие жестких иерархий может обернуться «войной всех против всех». Недавно в этой связи вы упоминали книгу Ишая Ланды «Фашизм и массы».

— Сначала про книгу Ланды. Действительно, это важная для фашизма, для ультраправых идеологий идея о том, что главная проблема заключается во власти масс. В начале XX века, в момент возникновения фашизма, все большее количество людей получало доступ к участию в общественной жизни. Это вызывало страх у элит и сформировало целый набор идей, которые рационализировали этот страх перед тем, что огромное количество людей врывается на арену истории и начинает участвовать в принятии решений или хотя бы влиять на их принятие. Тогда же формируется представление о массе как о чем-то, подверженном манипуляции, бесформенном и угрожающем. И мы видим, что эти фигуры остаются сегодня важной компонентой разных правых авторитарных идеологий.

— Но есть и другой страх — перед «тиранией большинства». Если все равны, то это не позволяет развиваться ничему уникальному, новому, потому что масса все поглотит…

— Да, основная идея «Демократии в Америке» Токвиля в том, что есть некое необратимое движение к равенству, которое является главной движущей силой Нового времени. А равенство приводит к усреднению, к тому, что на месте богатой культуры, основанной на различиях, возникает низкий социальный стандарт. Люди становятся похожи друг на друга, соответственно, измельчаются их чувства, выражение их индивидуальности. Эта идея была очень важна для консервативной мысли, в том числе русской. Достаточно вспомнить Константина Леонтьева и его инвективы против равенства в защиту того, что он называл «цветущей сложностью» — сословным, иерархическим обществом, основанным на различиях.

Но и Токвиль, и Леонтьев писали в XIX веке, когда эти границы между высшими и низшими сословиями еще сохранялись, хотя, как отмечал Токвиль, и подвергались все большей эрозии. Сейчас мы живем в мире, где серьезных культурных различий между условными элитами и массами нет. Никто не может сказать, что Евгений Пригожин или Игорь Сечин представляют рыцарское сословие, у которого более высокие культурные стандарты, чем у среднего жителя российской провинции. Поэтому консервативный аргумент «цветущей сложности» не особо работает.

Но в целом в правой критике смешиваются эти два мотива — страх перед массовым политическим участием и мотив культуры. Этот мотив культуры можно описать так: есть высшие, традиционные ценности, и если они не защищены авторитетом сверху, если массы не держатся в узде, то эти ценности находятся под угрозой постоянного переопределения, переоценки со стороны масс. Масса, которую никто не сдерживает, всегда склонна осуществлять свои желания, и они носят характер разрушения любых устойчивых форм — например, свергать правительство, менять модель патриархальной семьи, гендерные роли и т.д.

Все эти сентенции, которые мы слышим со стороны представителей российской власти, напрямую связаны с идеей контроля над людьми, которые, освободившись от него, моментально начнут воплощать самые безумные желания в жизнь. И к тому же, если людей спустить с поводка, они начнут резать друг другу глотку. Поэтому нужна сильная авторитарная власть, которая будет удерживать людей от реализации их собственного злого начала.

Идея о том, что человек зол по своей природе, совсем не новая. Она есть и у Гоббса, и у консервативных мыслителей прошлого, но в условиях сегодняшней России она накладывается на опыт фундаментального недоверия друг к другу. С одной стороны, всем приятно слушать про особые ценности России, высокие идеалы, превосходство духовного над материальным, как сказано в последних программных документах российского правительства. С другой, все на уровне самоочевидности знают, что угроза может исходить в России от любого: от соседа, коллеги, прохожего на улице, поэтому люди верят, что необходимо постоянно всех сдерживать сверху.

Но мне кажется, что именно через практики самоорганизации, горизонтального взаимодействия это фундаментальное недоверие, которое становится фундаментом для авторитарной власти, и может преодолеваться.

— Но нет ли и в самом деле возможных внутренних опасностей внутри самой идеи горизонтальной организации? Нет ли необходимости пересобирать, перековывать себя в «человека демократического», «человека-республиканца», постоянно вовлеченного в самоуправление, участвующего в коллективной жизни, менять свою индивидуальность так, чтобы личность сливалась в гармонии с коллективом? А что, если человек хочет жить частной жизнью?

— Участие в коллективной жизни — это не моральная максима, которая противопоставляется жизни приватной. Наоборот, участие в коллективной жизни может быть естественным продолжением частной. Проблема в том, что у большинства стоит совершенно непробиваемая стена между одним и другим, и она связана с ощущением подлинности: частная жизнь — это как бы настоящая жизнь, это то, что касается меня, это то, где я реализуюсь как человек, а общество — это как бы абстракция, что-то лживое, где меня всегда обманут, где мои благие начинания наткнутся на всеобщие равнодушие, коварство и подлость. Вопрос в том, как эту стену демонтировать, потому что это искусственное разделение.

И это должно быть связано с изменением институтов, с наполнением их другим содержанием. Например, есть распространенное представление о том, что выборы ничего не решают. И оно основано на реальном опыте: люди действительно наблюдали большое количество выборов, где их голос никакого значения не имел. А что, если перед глазами будет другой пример, способен ли он повлиять на их поведение?

То же самое с участием в общественной жизни или в коллективном протесте: они ни к чему не приводят, кроме проблем, поэтому я участвовать не буду. Но что, если мое участие действительно привело к улучшению условий жизни — не лично моих, а меня как части сообщества, скажем, населения района или жителей дома? Естественно, такой опыт может очень сильно трансформировать те установки, которые нам сегодня кажутся незыблемыми.

Что было главным для российских властей в их отношениях с обществом в последние двадцать лет? Не дать ни одной истории успеха, ни одного примера, как в результате уличной акции или протестной кампании можно изменить что-то к лучшему. Люди, которые находятся наверху, очень хорошо понимают, как это устроено. Нельзя создавать прецеденты, потому что за одним последуют десятки других, так что все это нужно давить в зародыше. И, в принципе, такой метод оказался очень эффективным. Мы видим, к чему он привел сегодня.

— Давайте вернемся к диссидентам. В вашей книге вы противопоставляете этическую и политическую мотивации и говорите, что у советской и постсоветской интеллигенции этическое доминировало над политическим. В чем противоречие между этими мотивациями и совместимы ли они?

— Есть известное противоречие, которое Макс Вебер определил как различие между этикой ответственности и этикой убеждения. Этика убеждения — это индивидуальная моральная позиция, которая исходит из представления об ответственности за себя, за свои поступки, которые должны быть правильными. А этика ответственности — это политическая этика, и она исходит из ответственности за других. И эти два типа, как объяснял Вебер, всегда в конфликте, потому что ради других вы можете и должны иногда сделать что-то, что не выглядит моральным с точки зрения ответственности перед самим собой.

До определенного момента внутри диссидентства больших противоречий в его деятельности не было. Линии конфликта были ясны: есть государство, есть люди, чьи права нарушаются и которых нужно защищать, более-менее понятно, что делать, что морально, а что аморально. В такой ситуации более-менее застывшей политической, социальной реальности эта этическая линия очень хорошо работала.

Но когда ситуация пришла в движение, началась перестройка, а за ней постсоветская политическая реальность, все линии, которые раньше казались незыблемыми, стали подвижными. Нужно было постоянно переопределять, что хорошо, что плохо, с кем можно, а с кем нельзя заключать союзы. И все настройки сбились.

К сожалению, диссидентское поколение не сыграло значительной политической роли в этот период, что, на самом деле, прискорбно. И во многом, как мне кажется, именно по причине диктата морального над политическим, что было усвоено диссидентами из практики 60-х — 80-х годов.

При этом никто не говорит, что этику ответственности нужно поставить на место этики убеждения. Речь о том, как то и другое сочетать. И вот эти пропорции постоянно определяются внешней ситуацией. С этим связан и вопрос организационных форм, о котором мы говорили. Что хорошо: когда есть лидер, когда нет лидера, когда горизонтальная форма, когда иерархическая — все это во многом определяется целями.

Если говорить о сегодняшнем дне, то, например, этика убеждения постоянно подталкивает вас к неучастию, к устранению, к тому, чтобы возводить барьеры. Например, у многих, выступающих против СВО, небезупречная биография, личная или политическая. Можно ли с ними взаимодействовать? Или — наверняка существуют такие люди в «элите», которые внутренне несогласны с происходящим. При определенном стечении обстоятельств они изменят свою позицию. Как к этому надо будет относиться?

Это все большие вопросы, которые ставит перед людьми напряжение, возникающее между моральной этикой убеждения и политической этикой ответственности.

— Вы сказали: прискорбно, что диссиденты не сыграли более широкую роль в России. Почему прискорбно?

— То, что диссиденты не сыграли большой роли в постсоветской политике, отчасти связано с их личными качествами, с их верностью своим убеждениям. Это люди, для которых политическая деятельность была основана на принципах. Несмотря на то что эти принципы могли быть разными, сама идея принципиальной политики была утрачена в России в 90-е годы, и это стало важным элементом той массовой деполитизации, о которой мы говорим применительно к последнему двадцатилетию. Эта деполитизация основана на убеждении, что политика — это всегда грязная игра, она касается небольшой группы людей, которые обладают властью и деньгами и всегда преследуют собственные меркантильные интересы. Другое представление о политике — основанной на принципах — могли бы привнести как раз люди, вышедшие из различных диссидентских групп.

— Вы писали, что интеллигенция объявлялась авангардом, который формирует идеологию. Нужна ли сегодняшним несогласным какая-то интеллигенция, которая сформирует теперь их собственную идеологию? Или они должны выработать ее сами?

— В России под «интеллигенцией» традиционно понимали людей, которые не только профессионально занимаются знанием, но и обладают определенной этической миссией, выступают как «моральный барометр», «совесть нации». У такого представления очень давние корни, оно сложилось в России в XIX веке и в значительной степени воспроизводится и сейчас. Но есть и другое представление: интеллигент — это человек, который профессионально занимается идеями, осмыслением мира. И это не особый дар, а его место в обществе, в социальной структуре.

Мне кажется, традиционную русскую идею об интеллигенции как «моральном барометре» нужно «заземлить», связать со вторым пониманием интеллигенции. Это позволит людям, которые профессионально занимаются мышлением, больше рефлексировать над своим собственным местом. А рефлексия позволит понять им в том числе и ту группу людей, которую моральные призывы «интеллигенции», к сожалению, никак не трогают.

Я хочу сказать, что интеллигенция не должна быть догматичной. Она не должна рассматривать свои установки и представления о мире как самоочевидные и бесспорные. Она должна постоянно пытаться понять, насколько эти установки социально ограничены и определяются положением в обществе, во многом привилегированным.

Я совершенно не против морали, и, конечно, внутренний диалог с собой — это неотъемлемое необходимое качество интеллигента и в принципе любого человека. Но обладание этим внутренним чувством не должно выливаться в морализацию по отношению к окружающим.

— Какие еще практики диссидентского движения могут быть актуальны сегодня?

— Мне кажется, важным в опыте диссидентов было их серьезное отношение к идеям. Огромное значение имела содержательная дискуссия о том, что это за государство, что оно представляет собой в настоящий момент, об альтернативных путях развития для страны. Буквально каждый значительный программный текст, который появлялся в самиздате, вызывал полемику, на него реагировали диссиденты с противоположными взглядами. Наследие диссидентского движения — это в значительной степени наследие этих дискуссий, в которых было возможно столкновение очень разных позиций. Мне кажется, что эта культура дискуссии, к сожалению, сейчас практически утрачена.

— Утрачена, потому что все перешло в интернет, где тексты выходят каждый день и появление очередного не становится событием?

— Полностью изменилась структура коммуникации. С другой стороны, это связано еще и с изменениями в политической культуре, оппозиции в том числе. В Советском Союзе несогласие начиналось с личного опыта, но в большей степени — с чтения книг, а потом попытки критически оценить прочитанное. В этом смысле все диссиденты были продуктами советской культуры массового чтения.

Мне кажется, сегодняшние активисты слишком многие серьезные вещи считают как бы самоочевидными. Считается, что они не нуждаются ни в каких уточнениях и что лучше сосредоточиться на текущих острых проблемах. В диссидентском движении таких самоочевидных вещей было гораздо меньше и гораздо больше было желания поставить под вопрос, отрефлексировать ту или иную точку зрения.

— И что могло бы такое «серьезное отношение к идеям» изменить сегодня?

— Прежде всего, надо сказать, что я понимаю под «серьезным отношением к идеям». Я считаю, что это в первую очередь серьезное отношение к чужим идеям, которые нам кажутся неприемлемыми и недопустимыми. Чтобы понять, как мы очутились в сегодняшней ситуации, необходимо уметь прислушаться к оппоненту и понять его мотивацию. Только уловив структуру мышления Другого, мы можем этому Другому эффективно оппонировать.

Например, я очень серьезно отношусь к консервативным или ультраправым идеям. Мне совершенно не кажется, что это белый шум и абсурд, в который не стоит погружаться. Мы видим, что эти идеи очень влиятельны, причем не только в России, но и в мире. Соответственно, мы должны понять, что за ними стоит, почему они так легко усваиваются, ложатся на опыт большого количества людей. И такое внимание в диссидентском движении было развито гораздо лучше, чем сегодня.

Сегодня мы находимся, как писал социолог Зигмунт Бауман, в ситуации нового трайбализма, когда люди инкапсулированы в своих лагерях — политических, смысловых — и для них полностью блокируется возможность понимания чужой для них структуры сознания. Мне кажется, с этим связана и большая проблема спора с теми, кто сегодня в России поддерживает СВО. Их воспринимают как людей с отравленным сознанием, как роботов или зомби, хотя это живые люди, часть общества, и необходимо понять, почему ими усваиваются те объяснительные структуры, которые нам кажутся ужасными, бесчеловечными.

— В эссе к столетию Октябрьской революции вы писали, что для революции недостаточно было просто «динамики классовой борьбы». Требовалось еще «автономное обстоятельство» — моральное убеждение, в соответствии с которым действовали революционеры. Если говорить о сегодняшней ситуации, значит ли это, что для большого коллективного действия тоже требуется моральное убеждение? Но в чем? В каком-то политическом идеале?

— В основе массового революционного действия лежат не идеалы, а ощущение невыносимости той реальности, которая есть сейчас. На самом деле невыносимость — это тоже форма морального убеждения. Если все время приспосабливаться к обстоятельствам, никаких лимитов невыносимого не существует, можно приспособиться к чему угодно. Поэтому само убеждение в невыносимости — это тоже моральный момент революции и вообще всех больших массовых движений. В значительной степени такой была эмоция участников революции 1917 года или, например, людей конца 80-х: мы не знаем, куда двигаться, какое общество должно прийти на смену, но мы знаем, что дальше так жить нельзя.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

14:53Из фонда V-A-C уходит художественный директор Франческо Манакорда

12:33Уволился замдиректора Пушкинского музея

11:29Принято решение о ликвидации «Эха Москвы»

2 марта 2022

18:26«Фабрика» предоставит площадку оставшимся без работы художникам и кураторам

Все новости