Дар бедняка

Александра Новоженова о том, что дарение — брешь в системе капитализма, через которую может пробраться искусство

Анастасия Рябова. Случай стука по чужому столу. Реэнактмент. 2016© Григорий Поляковский

Анастасия Рябова. Случай стука по чужому столу. Реэнактмент. 2016© Григорий Поляковский«Произведение искусства» — провидческий рассказ Антона Чехова, в котором он описывает функцию объекта искусства как неудобного дара. Спасенный доктором от опасной болезни бедный молодой человек, не имея возможности заплатить деньгами, в благодарность дарит ему бронзовый канделябр, причем приносит его обернутым в газету «Биржевые ведомости». Канделябр c обнаженными женскими фигурами настолько непристоен, что доктор с говорящей фамилией Кошельков, будучи семейным человеком, не решается оставить его у себя и пытается избавиться от него, передарив приятелю. Переходя от одного владельца к другому, в конце рассказа «произведение искусства» снова настигает доктора.

Уже в деталях — в фамилии Кошельков и в «Биржевых ведомостях», которые служат оберткой для произведения искусства, — видно противопоставление рыночного обмена товаров и услуг, так же как финансовых операций, акту дарения, который выпадает за их пределы и скандальным образом нарушает их пристойный деловой ход.

В рассказе Чехова произведение искусства — это то, что получатель, существующий в мире ни к чему не обязывающих деловых сношений, вынужден принять, не имея возможности отказаться, но не может и просто оставить у себя: дар вынуждает принимающую сторону приспосабливать условия своего существования к этому новому объекту либо придумывать способ избавиться от него, что — как показано в рассказе — не так уж и просто.

Непринятие дара равносильно объявлению войны.

В рассказе «Преданный друг», написанном в 1888-м, на два года позже «Произведения искусства», Оскар Уайльд описывает другой вид дара — дара благотворительного. Богатый мельник Хуго дарит бедному Гансу свою старую тачку. Постоянно напоминая о своей щедрости, мельник бесконечно пользуется услугами своего приятеля, который в конце концов гибнет, оказывая мельнику очередную любезность. Мельник расценивает его смерть как неблагодарность. Ничтожный дар богача становится способом взять у бедняка многократно больше, чем было пожертвовано. В этой социалистической притче Уайльд обнажает грехи благотворительности, которую он презирал. В тексте «Душа человека при социализме» он писал о своем отвращении к ней уже без метафор: «Нам часто говорят, что бедные благодарны за милосердие. Некоторые из них безусловно — да, но лучшие среди бедных — нет. Они неблагодарны, недовольны, непослушны и мятежны. И они совершенно правы. Милосердие они считают неуклюжей попыткой возместить ущербность своего существования сентиментальным откупом, обычно сопровождаемым наглым вмешательством в их личную жизнь».

Эти две истории, возникшие одновременно, — про дар бедняка и дар богача — задают арку отношений, существующих одновременно с превращением человеческой жизни в тотальный рынок, которое часто считают основной проблемой капитализма. Вслед за Марселем Моссом с его «Очерком о даре» и опираясь на него, Дэвид Гребер в своей книге о долге («Долг: первые 5000 лет истории») пишет, что чистых отношений натурального обмена товаров и благ никогда не существовало. Натуральный обмен — своего рода миф о происхождении, историческая затравка, которая позволяет Марксу перейти к тому, как функционирует современный Капитал. На самом же деле любой товарный, а вслед за ним товарно-денежный обмен переплетен с системами долга, обязательств, принуждения и благодарности, которые позволяют существовать обществу как системе отношений, в том числе отношений неравенства, — как бы ни казалось, что современный человек отчужден и полностью одинок в бесконечно тавтологических отношениях обмена времени на зарплату и зарплаты на потребительские товары.

Откуда бы иначе взялась идея благодарности работодателю за «рабочие места» и «возможность делать свое дело»? Такое личное отношение к капиталисту было бы лишним, если бы достаточно было простого обмена труда на деньги, когда работники выполняют свою работу, а капиталист платит работникам за труд лишь чуть меньше, чем этот труд стоит, ровно настолько, чтобы прибавочной стоимости хватало на поддержание и расширение предприятия и на создание новых рабочих мест. Благодарность выходит за рамки такого якобы почти равноценного обмена: это отношение, которое позволяет взять больше труда, чем за этот труд заплатить, и даже больше, чем нужно на создание новых рабочих мест. Она нужна, чтобы взять неизмеримо больше. В этом смысл дара богача бедняку — для этого существуют системные патронаж и благотворительность. Они и есть та самая старая тачка.

Дар вынуждает принимающую сторону приспосабливать условия своего существования к этому новому объекту.

В «Очерке о даре» Марсель Мосс показывает, что в «примитивных» обществах обмен дарами дружелюбен только по видимости, являясь сублимированным эквивалентом агрессивных сопернических действий. Непринятие дара равносильно объявлению войны. Дар обязывает. Дарение — акт доминирования, приводящий к моментальному дисбалансу в отношениях сторон, требующему ответной реакции. Совершая акт благотворительности, богач низвергает бедняка в бездну неоплатного долга и бесконечной благодарности. Может ли бедняк подарить что-то богачу так, чтобы перевернуть этот дисбаланс? Не для того, чтобы вызвать благодарность богача, но для того, чтобы в отношениях возник тот груз, который начал бы смещать баланс в противоположную сторону? На это отвечает произведение-искусства-как-неудобный-дар. Дар как мстительная плата и скрытый акт неблагодарности.

* * *

Вместе с закреплением «принципиальной дистрибутивности» как родовой черты постконцептуального, то есть вообще современного, искусства в его глобализованном виде (об этом много пишет Питер Осборн) критика отношений обмена, лежащая в основе большей части художественных реакций на сложившуюся ситуацию, явно испытывает проблемы.

Воображаемая абстракция капитала, в котором все — в том числе искусство — сводится к меновой стоимости, дополнительно накручивающейся по загадочным законам финансовых спекуляций (см. работы Голдина+Сеннеби), раз за разом приводит художников в тупик. Критика по формуле «искусство → деньги → искусство (→ деньги)» (тут можно вставить еще дополнительный черный ящик каких-нибудь загадочных финансовых и символических факторов и получить в цепи дополнительное звено) больше не дает интересных результатов. Так же как не дает интересных результатов перевод рисунка в фотографию, фотографии в звуковую дорожку, звуковой дорожки в двоичный код, двоичного кода в какие-нибудь вибрации и так далее — что тот же Осборн называет эквивалентностью медиумов, объединенных концептом, и чем бесконечно развлекаются студенты факультетов медиаискусства.

Художники делают проект, в котором в очередной раз меняют деньги на деньги, не создавая никакого дефицита.

Принципиальная конвертируемость медиумов, помноженная на демонстративное превращение всего на свете в то же самое — то есть в деньги, — это и есть то, что Витгенштейн, критикуя тавтологичность формальной логики, называл «тривиальным и неинтересным». После «Трактата» Витгенштейн пересмотрел свой взгляд на язык. Суждения формальной логики, подразумевающие, что истинное высказывание просто дает верную проекцию (тавтологическую эквивалентность) некоего существующего положения дел, теперь казались ему недостаточными.

Выражение «тривиальный и неинтересный» как нельзя лучше показывает предел мышления концептуалистов, которые от камерного существования в интимных сообществах, где обмен был способом демократизации и интернационализации кураторской и художественной практики, а также ликвидации притворно-сентиментального психологизма искусства, перешли в разряд признанных крупными институциями авторов.

The Hugo Boss Prize 2010: Hans-Peter Feldmann

The Hugo Boss Prize 2010: Hans-Peter FeldmannПо природе своего метода они вынуждены остранять и конвертировать уже ситуацию пребывания в крупных институциях и опыт своего столкновения с капиталом в лице корпоративного или иного патронажа и других экономических систем поддержки современного искусства. Это приводит к максимально неинтересным результатам. Художники делают проект, в котором в очередной раз меняют деньги на деньги, не создавая никакого дефицита и не обременяя институцию никаким грузом обязательств. Пример такой исполнительной неинтересности — работа Ханса-Петера Фельдмана. Получив в 2010 году приз Hugo Boss в $100 000 и сольную выставку в Гуггенхайме, он выставил свои $100 000 в виде однодолларовых бумажек, покрывших стены выставочного пространства, еще раз воспроизведя и так известную формулу обмена и не вступив ни в какие проблематические отношения с фондом, который вручил ему премию. Про работу просто написали, что она продолжает его многолетнее увлечение «игрой одинаковости и различия». Ирония не помогла ему не остаться в долгу. «Дискурс искусства как конфликт интересов встроен в собственную институциональную историю и кураторскую практику Гуггенхайма — в музее денежные и эстетические ценности постоянно соревнуются друг с другом» (Дэвид Хики) — так что можно было даже не пытаться.

Двусмысленная шутка обращения дара в товар в этом обмене, естественно, угасает.

* * *

В отличие от обмена, который исключает завязывание отношений с человеком и с институцией и лежит в основе проектной деятельности, дар ангажирует закон иным способом. В этом смысле в отношениях музея и художника музей становится богачом, а художник — бедняком. В случае капиталистической институции как она существует в сегодняшнем виде художник-бедняк и художник-работник — разные вещи: художник-работник может сделать проект для институции и таким образом выполнить свою работу, музей может выплатить этому художнику гонорар — на этом их отношения закончатся, если только не возникло несправедливости в оплате. Музей может принять или приобрести произведение в собрание. На это художник влиять уже не может. Другое дело — дар.

* * *

В правилах принятия даров музея Метрополитен описаны все виды и процедуры дарения. Так, к видам даров, которые сделать проще всего, относятся денежные и другие дары, которые легко конвертировать в деньги (недвижимость, акции и прочее, но только после того, как юрист оценивает прибыльность и простоту их конвертации в деньги).

Можно подарить музею наличные, ценные бумаги или страховые выплаты после собственной смерти. Для этого существует целый ряд официальных лиц, которые авторизованы принимать дары. Все это небескорыстные дары, поскольку являются важной формой приумножения символического капитала. Это не дар бедняка богачу, а дар богача богачу — дар того, кто накопил, тому, кто сохранит. Сулят дары и другие выгоды вроде налоговых льгот и рекламы брендов: тогда дар — это дар капиталиста капиталисту, и речь уже идет о перекрестном умножении капиталов. Дары варьируются по размеру, и особенно щедрые дарители могут рассчитывать на то, что их имя будет запечатлено на стенах того или иного зала или корпуса музея.

Дары искусства музей рассматривает куда более придирчиво, поскольку меньше всего хочет оказаться в положении доктора Кошелькова. Решение об их принятии выносит целая кураторская комиссия. Ведь эти дары, в отличие от временных проектов, уже придется взять в коллекцию — их нельзя непосредственно конвертировать в деньги. Дар искусства должен быть принят и сохранен в качестве такового. А один неверный дар может обесценить все, что уже есть в хранилище. Поэтому музей стремится принимать в себя лишь те дары, которые не создают напряжения в его основном законе.

Фальсификатор Марк Лэндис

Фальсификатор Марк ЛэндисНесколько лет назад стала известна история фальсификатора Марка Лэндиса. Он подделывал в основном модернистскую графику, но не торговал ею, а приносил ее в дар — например, под предлогом того, что он раздаривает коллекцию своей покойной матушки. Иногда он просто высылал свои подделки по почте. Многие американские музеи с поразительным легкомыслием принимали его дары и даже включали их в свои экспозиции. В одном музее ради одной из его подделок пришлось снять с экспозиции Ренуара. Когда история раскрылась, Лэндису ничего не грозило — он не нанес музеям финансового ущерба и, в сущности, не был мошенником. Ничто не мешало ему продолжать свою практику дарения — достаточно было только не приходить в музеи лично. Но люди в системе искусства чувствовали, что этот случай нельзя оставить так. Тогда они решили собрать максимальное число его подделок и устроить его выставку, что и было осуществлено в музее Университета Цинциннати. Сделать из него художника казалось способом обезвредить его и заделать брешь, внезапно образовавшуюся в стене, которой музеи огораживаются от неудобных даров, — все начинало представать своего рода проектом. Другое дело, что сам Лэндис (в личной истории которого были, например, такие вещи, как эпизод кататонии и период, когда он жил на пособие по инвалидности) хотел только одного — чтобы где-то на музейной стене или хотя бы на странице в Википедии было зафиксировано, что Марк Лэндис — известный филантроп и даритель. Признание в качестве художника его не интересовало. Его интересовал дар бедняка богачу.

* * *

Художники, работавшие в период первого, исторического, концептуализма, принесли в искусство личные связи как объект — отношения взаимовлияния и дружбы, даже любви, саму материю жизни они остранили и сделали объектом и моделью обмена.

Ян Млчох. Воспоминания. 1975

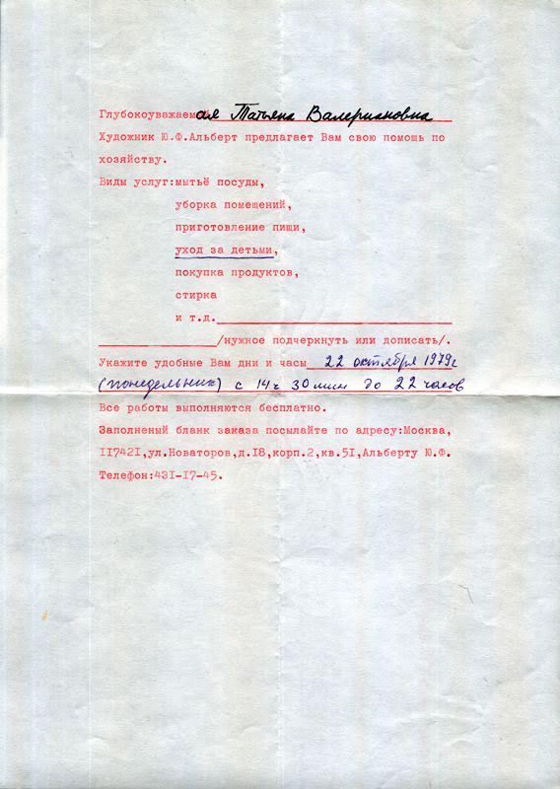

Ян Млчох. Воспоминания. 1975Это была огромная демократическая революция, с другой стороны, все это выглядело шуткой, которая не разрушала самой этой жизненной материи. Но благодаря бюрократизации и выставлению на рынок то, что было в личных отношениях даром, хотя и выглядело шутливо, в итоге начинало приносить прибавочную стоимость: когда 7 октября 1975 года на рынке в Кракове Ян Млчох в течение часа продавал памятные объекты, принадлежавшие его близким, или когда Юрий Альберт 22 октября 1979 года предоставлял услуги по хозяйству, сам акт бюрократического документирования, конечно, и был механизмом выяснения меновой стоимости личных даров (будь то услуги или дорогие сердцу воспоминания) при их конвертации в объект искусства.

Юрий Альберт. Помощь по хозяйству. 1979

Юрий Альберт. Помощь по хозяйству. 1979Можно сказать, что Мэри Келли, которая занималась остранением первых даров своего ребенка, испачканных подгузников и слюнявчиков, составляя их в карту отношений матери и младенца, занималась тем же самым. В этом был огромный критический запал, одновременно это была впечатляющая художественная драма, хотя и весьма хладнокровная на вид.

Юрий Альберт. Помощь по хозяйству. 1979

Юрий Альберт. Помощь по хозяйству. 1979Вместе с распадом соцблока и по мере институционализации горизонтальных международных концептуализмов личные связи превращаются в тривиальный объект искусства, участвующий в глобальном проектном обмене. Двусмысленная шутка обращения дара в товар в этом обмене, естественно, угасает. Личное было объективировано в качестве искусства, дар — в качестве товара — демократичность обернулась глобализацией и той самой принципиальной дистрибутивностью произведения, которое не имеет больше веса — не в банальном смысле вещественной дематериализации, а в том смысле, что оно не смещает баланс отношений: примером этого служит описанная выше работа Ханса-Петера Фельдмана. Дематериализацию нужно понимать именно в смысле невесомости и беспроблемности объекта искусства: если дар бросает вызов и создает перевес, на который, чтобы избежать конфликта, должен быть дан ответ, то дематериализованные сети отношений конвертации личного в художественное обеспечивают гладкое скольжение проектно-обменной деятельности художников с институциями.

* * *

В своей пока еще незаконченной работе «Случай “стука по чужому столу”», сделанной в 2016 году для Московского музея современного искусства, Анастасия Рябова пытается осуществить то, что сама она называет «неудобным даром». Специально для передачи в дар музею Рябова сконструировала (в ее терминах) «проблематичный артефакт», которым является стук по чужому столу. Этот артефакт принципиально нематериален — его проблематичность и весомость заключаются не в его вещественных свойствах (в таком чисто материальном смысле неудобными дарами являются работы Ирины Кориной, которые разрушаются из-за того, что почти ни один российский музей не способен принять их даже бесплатно из-за технического неудобства), но в самой его символической конструкции. Он намеренно сконструирован так (звук, кулак, чужой (то есть какой именно?) стол), чтобы принятие его музеем в себя создавало напряжение в Законе музея. Закон музея — инструкция по хранению 1984 года, изученная Рябовой, — не может справиться с принятием этого артефакта. Таким образом, чтобы запустить процесс передачи проблематичного артефакта в дар музею, музей должен пересмотреть свое законодательство (всего около 15 документов). Так художник пытается совершить законотворческий процесс.

Специально для передачи в дар музею Рябова сконструировала «проблематичный артефакт», которым является стук по чужому столу.

На самой выставке была представлена документация юридически продуманного реэнактмента передачи стука по чужому столу в присутствии нотариуса и свидетелей (сама передача еще не состоялась) и проведен «Экспресс-конгресс» с участием музейных сотрудников, юристов и теоретиков. По итогам конгресса музей, как предполагалось, должен был расшифровать и выставить в том же помещении документацию, на основании которой Рябова собиралась вынести резолюцию. Эта резолюция, в свою очередь, должна была лечь в основу совместно составленных Рябовой и музеем рекомендаций для Министерства культуры по изменению принятой инструкции музейного хранения. Эти шаги сделали бы возможным запуск передачи в дар музею «Стука по чужому столу».

ММСИ — муниципальный, а не частный музей, хотя по западной модели он и пытается привлекать корпоративных спонсоров. Еще с советского времени сохраняется связанность музея с общегосударственным законодательством — хранение и принятие объектов регулируются обязательной для всех музеев инструкцией. Таким образом, к закону этого музея легче подобраться, и он куда более универсален и всеохватен, чем законы частных музеев, но его труднее зацепить, поскольку сложно понять, чье именно желание за ним стоит: музей просто унаследовал свой закон от забытого всеми порядка и пытается растягивать его для своих нужд, но никак не изменять — это потребовало бы обращения к слишком опасным, но и слишком равнодушным стоящим вверху инстанциям, и кто знает, как повлиял бы пересмотр инструкции на все музеи России. С другой стороны, работа с этим законом не осложняется мотивами благодарности меценату, то есть частному лицу, устанавливающему свой закон с личной жесткостью — то есть по праву завоевателя благ и благотворителя.

Судьба «Стука» складывается пока драматично. Реэнактмент и конференция были сделаны для новой версии постоянной экспозиции MМСИ, которую делала куратор Елена Яичникова под названием «Взаимодействие: взгляд современных художников на коллекцию ММСИ» и в которой современные художники, в основном достаточно молодые, должны были совершить проектную работу с вещами, находившимися в собрании.

Не глупо ли требовать от институции любви?

Уже название — «Взаимодействие» — отсылает к той практике обмена, что описывается как постконцептуальная. Противопоставление тех, кто делает проектную работу, вступая с куратором в отношения субподрядчиков на музейной площадке, и объектов, находящихся внутри музейного закона, внутри коллекции, как и сам термин «взаимодействие», предполагает то самое невесомое проскальзывание проектно-меновой деятельности — сеть без обязательств, личное как объект.

С помощью дара Рябова пыталась развернуть эту ситуацию в сторону художника как бедняка, который обязывает богача, но музей пока оказался не вполне готов принять ее неудобный дар. Реэнактмент и документация были выставлены, конгресс проведен, но дальнейшие шаги музей совершать не торопился. Он был готов выставить временный и как будто партиципаторный «проект» и, конечно, организовать в его связи яркое событие («Экспресс-конгресс»), но этот проект интересовал его лишь как видимость, то есть буквально как артефакт — но не как проблематичный артефакт. Музей не готов был начать работать над своим законом. Расшифровка конференции и видеодокументация запаздывали — у музея были другие дела, а «работа» уже была выставлена.

«Халатность» музея в отношении ее неудобного дара — вероятно, музей тогда не понял еще, что непринятие дара равносильно объявлению войны, — заставила Рябову совершить непозволительный с точки зрения деловых отношений художника и институции акт. Она лично сняла работу из экспозиции. Есть обидчивые любовники, которые после разрыва забирают все, что они дарили. Вместо того чтобы делать личное объектом искусства, Рябова поступила так, как будто исключительно личным был объект искусства, произведение искусства как неудобный дар, который все же нельзя не принять, если любишь. Не глупо ли требовать от институции любви? Конечно, дар Рябовой был изначально даром с обременением — тем обременением, что выходит за рамки простого «взаимодействия» и проектной видимости. Но принять на себя весь неудобный вес ответственности, содержащийся в даре, — еще открытая перспектива для музея, которому все же нужно оставить шанс восстановить разорванные отношения с искусством.

Все тексты Александры Новоженовой на COLTA.RU