Советский термидор?

Дёготь, Гройс, Янковская, Селиванова, Никулин, Ролдугина, Резник, Щербакова, Плунгян о «сталинизме». Большой опрос историков и искусствоведов

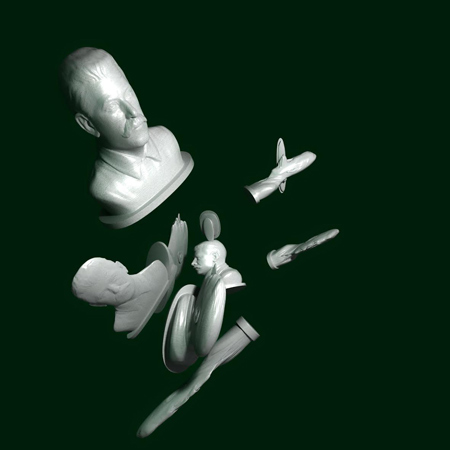

Роман Минаев. Из серии «Вожди в интерьере». 2013

Роман Минаев. Из серии «Вожди в интерьере». 2013Нескольким российским историкам и искусствоведам было предложено ответить на следующие вопросы о понятии «сталинизм».

Вопросы для историков:

Насколько удачен термин «сталинизм» для описания определенного политического режима? Социально-политического порядка? Экономической модели? Суммы идеологических представлений?

Если сталинизм существует, то из чего он состоит? Какие политические и экономические элементы составляют его структуру?

Каковы временные границы и поворотные моменты истории сталинизма?

Как связан сталинизм с революцией? Как вы относитесь к идее о том, что сталинизм был предопределен однопартийной системой или самим событием революции?

Насколько обоснованно сравнение Троцким сталинского режима с термидором Великой французской революции?

Вопросы для искусствоведов:

Насколько удачен термин «сталинизм» для описания определенного периода в истории искусства и архитектуры?

Если сталинизм в искусстве и архитектуре существует, то из чего он состоит?

Каковы временные границы и поворотные моменты истории искусства и архитектуры сталинизма?

Как понятие «сталинизм» относится к понятию «соцреализм»? Как «сталинизм» относится к «авангарду»? Как вы относитесь к идее о том, что сталинизм (соцреализм) в искусстве и архитектуре был следствием авангарда? Как вы относитесь к идее о том, что сталинизм стал разрывом с авангардом?

Александр Никулин

Галина Янковская

Александра Селиванова

Ира Ролдугина

Ирина Щербакова

Надя Плунгян

Александр Резник

Екатерина Дёготь

Борис Гройс

Роман Минаев. Из серии «Вожди в интерьере». 2013

Роман Минаев. Из серии «Вожди в интерьере». 2013Александр Никулин

социолог, директор Центра аграрных исследований РАНХиГС

На мой взгляд, термин «сталинизм» достаточно удачен. Подобного рода термины — «бонапартизм», «цезаризм» — состоят из двух частей. Это авторитаризм и личностная составляющая, запечатленная в нашем случае фамилией человека, с которого начинается «-изм». В чем сущностные характеристики сталинизма?

Мне довелось писать развернутую рецензию на монографию Роберта Сервиса о Сталине. Сервис отмечает, что Сталин был чрезвычайно многолик, многопланов. Это вообще, я бы сказал, касается великих политиков — они все замечательные лицедеи. Сервис через запятую перечисляет пару десятков образов, которые Сталин, как никто иной, умел объединять, дробить, менять, и в этом было свое жуткое очарование. Размышляя над списком этих образов, я попробовал его как-то обобщить. У меня получился перечень из трех с половиной признаков: три — так вышло — на букву «Б» и еще один, половинчатый, — на «П».

Коба с Кавказа, и многие критически настроенные биографы говорят, что на заре туманной юности он занимался экспроприациями. Есть те, кто отрицает это, но, по крайней мере, Джугашвили из тех мест — а мы должны учитывать личностное происхождение, — где культ бандита был героизирован и процветал в начале XX века, в годы молодости и юности Иосифа Сталина. Но не только это важно.

Важно, что революция, когда она свершается, дает карт-бланш всякого рода атаманам, бандитам, полевым командирам. И русская революция продемонстрировала широчайшую палитру подобного рода вождей. Между прочим, сам Сталин начинает свою карьеру военачальника под Царицыном в 1918 году. Там ведут бои разномастные части Красной армии. И здесь возникает первый конфликт Сталина с Троцким. На какой почве? Троцкий требует дисциплины регулярной Красной армии, признания авторитета военспецов, а Сталин и Ворошилов в пику ему, скорее, предпочитают дух красной партизанщины. Поэтому изначальная «Б» — это бандитизм.

А дальше происходит нечто, отрицающее бандитизм. Когда Коба оказался в центральном аппарате партии, заведовал наркоматом национальностей, занимался Рабоче-крестьянской инспекцией, контролировал кадровые вопросы в ЦК, вдруг оказалось что он не только талантливый бандит, но и очень эффективный, аккуратный, точный бюрократ. Бюрократ, который безжалостно расправляется с бандитами, наводит порядок, проводит укрепление нового централизованного государства. Интрига между регулярностью и партизанщиной, регулярностью и бандитизмом является одной из главных черт любой революции. Это вот вторая «Б» — бюрократизм, выкорчевывающий бандитизм, вторая составляющая сталинизма.

Сталин ловко манипулирует тремя разными составляющими — бандитизмом, бюрократизмом, большевизмом.

И третья «Б» — большевизм, что бы ни говорили, критикуя Сталина, что он предал революцию, большевизм, партию Ленина. Если попробовать дать определение, то большевизм есть любознательный авантюризм форсированной модернизации жизни от имени марксистской доктрины. Любознательный авантюризм: а давай попробуем устроить октябрьский переворот? Все вокруг говорят, что это авантюра, никто не говорит о революции, сами участники октябрьских событий называют случившееся переворотом. Авантюризм — это «сначала ввязаться, а там посмотрим».

Повторяю, очень важный аспект — любознательность. Бывают довольно тупые авантюристы, но большевики — чрезвычайно любознательные ребята! И отсюда их страсть к культурной революции, образованию, науке.

В этом отношении Коба — любознательный авантюрист, интеллектуал-самоучка, который всю жизнь интересовался всем чем угодно — сочинениями по древней истории, русской и зарубежной классической литературой, науками, искусствами, авиацией. Это человек, который шел на невероятные эксперименты. Опять же в силу собственного дилетантизма он часто оказывался в плену шарлатанов, как в случае с Лысенко, например, но главное — авантюрист не боится ошибиться. Авантюризм говорит: давай попробуем рискнуть! А тем более во имя науки, просвещения, революции! По духу радикально любознательного эксперимента, конечно, Сталин был тоже большевиком.

Уточню при этом: Сталин еще страстно уважал марксистскую и вообще обществоведческую теорию (философию, политэкономию), любил ею заниматься, но у него здесь не было теоретического чутья, так же как у некоторых любителей музыки не бывает музыкального слуха.

И вот что получается: Сталин очень ловко манипулирует тремя разными составляющими — бандитизмом, бюрократизмом, большевизмом. Сначала Сталин — один из лихих бандитов. Потом он, как бюрократ, этих бандитов пускает в расход. Потом от имени же бюрократизма расправляется с большевиками. Но при всем этом и бюрократам при Сталине живется страшно неуютно, и бюрократов он все время шантажирует анархической критикой народных масс снизу. Играя на этих трех составляющих в зависимости от времени и обстоятельств, Сталин практически всегда оказывается победителем, оставляя в недоумении и бандитов, и большевиков, и бюрократов.

Унылая бюрократия нашла своего гения.

Я говорил о трех составляющих с половиной. Есть три «Б» и одно «П» — паранойя. Многие, кто занимался исследованием творчества, политического поведения Иосифа Сталина, приходили к выводу, что это психически больная криминальная натура. Тот же Роберт Сервис пишет, что у Сталина было много образов, но мы должны признать, что, прежде всего, Сталин был патологический убийца, серийный киллер. Его нельзя недооценивать, нельзя выставлять кровавым дурачком, который по недоразумению всех облапошил. Да, это патологически криминальная личность, личность дьявольских глубин, и этим персонажем должны заниматься криминальные психологи и следователи.

Очень популярна либерально-консервативная версия, что из события 25 октября 1917 года непосредственно вытекают и 1929 год, и 1937 год и так далее. Я не сторонник детерминистского видения истории ни в случае 25 октября 1917 года, ни в каких других случаях. Я полагаю, что могло бы победить другое течение революции, другой политический лидер.

Но у победы сталинизма есть мощные социальные предпосылки. Сталин опирался на массовый слой низовой бюрократии, жаждавшей большой власти. Когда Троцкий дает Сталину определение «гениальная посредственность», давайте все-таки сделаем акцент на прилагательном «гениальная». Есть гении у поэтов, художников, музыкантов. А вот сбылась мечта политических посредственностей всех времен и народов — наконец-то и они обрели своего гения! Унылая бюрократия нашла своего гения, который ее понимает, чувствует этот массовый слой партийных бюрократов, прозябавших в 1920-е годы и мечтавших о карьере. Из них Сталин сделал «орден меченосцев» — повелевающий «винтиками», партийную иерархию невиданной номенклатуры. Вот одна из причин, почему Сталин победил. Это тот самый случай, когда, как в футболе, порядок бьет класс. Троцкий — яркий политический игрок, команда у него классная, но Сталин — играющий тренер чрезвычайно сплоченной и громадной команды пусть менее одаренных, но очень дисциплинированных игроков.

12-летние крестьянские дети видели, как пороли их отцов за то, что они бунтовали и жгли помещичьи усадьбы.

Несколько слов о поворотных моментах в истории сталинизма. Здесь имеется определенная цикличность. Вот 1917 год — Сталин приходит к власти вместе со всеми революционерами. Проходит 12 лет — 1929 год — год Великого перелома, год форсированной коллективизации. Проходит еще 12 лет — 1941 год — война. Проходит еще 12 лет — в 1953 году Сталин умирает. Эти даты — 1917-й, 1929-й, 1941-й, 1953-й — очень значимы для нашей страны, но они также значимы и для Сталина. И где-то посредине этих отрезков — также судьбоносные события. 1924 год — смерть Ленина. Середина 30-х годов — 1934 и 1937 годы. После 1941-го смотрим — там 1945—1947 годы.

12 лет — это демографический цикл, за который вырастает новое поколение политических активистов. Если мы возьмем концепцию Теодора Шанина, то одна из причин революции 1917 года — это полузабытая крестьянская революция 1905 года. 12-летние крестьянские дети видели, как пороли их отцов за то, что они бунтовали и жгли помещичьи усадьбы, но вот прошло 12 лет — они же, молодые люди, с винтовками пришли с фронта и отомстили сполна старому режиму. Если брать следующий цикл — 1929 год. К этому времени ленинская гвардия почти сошла на нет, истощенная нечеловеческим напряжением Гражданской войны. Да, многие видные большевики еще находятся во власти, но, как отмечал Моше Левин, анализируя партийные картотеки, именно в середине — второй половине 1920-х годов приходит к власти новое поколение тех самых молодых и тусклых партийных бюрократов. И они обеспечивают победу Сталина в 1929 году.

Ленинская когорта окончательно перебита во второй половине 30-х годов. Это знаменитые чистки 1934, 1937, 1938 годов, одна из целей которых, как писал Шаламов, — переписать историю и вытравить из памяти, как на самом деле шла революция и кто в ней был кем. И действительно, к концу 1930-х годов в стране опять в значительной степени новое руководство. Потом война, страшные людские потери, и после войны — новые кадровые перетасовки.

Сталин периодически кардинально сменял поколения руководителей, и эти смены вписываются в 12-летние поколенческие циклы, причем пики избиения кадров приходятся на середину — вторую половину цикла. Это опять же из области криминальной психиатрии. Тот же Моше Левин утверждал, что у Сталина были времена особой озлобленности, агрессии и тревоги — они как раз и выпадают, например, на вторую половину 1930-х годов. И были времена просветления, когда паранойя, кажется, утихала, не мешая принимать достаточно адекватные, взвешенные решения. Например, Левин считал, что на позднем этапе Великой Отечественной Сталин был во вполне здоровой психической форме. Потом опять можно говорить о новом приступе паранойи — конец 1940-х и 1950-е. Сталин ушел из жизни, пообещав, но не успев расправиться с Микояном, Молотовым, со своими ближайшими соратниками, не успев устроить новые депортации.

Роман Минаев. Из серии «Вожди в интерьере». 2013

Роман Минаев. Из серии «Вожди в интерьере». 2013Галина Янковская

Пермский государственный национальный исследовательский университет, профессор кафедры новейшей истории России, руководитель отдела научных исследований Музея современного искусства PERMM

Сталинизм — полезная категория для анализа политического режима и социальных процессов. Поскольку рефлексия об искусстве и архитектуре (как и о прочих видах художественного творчества) включает и социальную историю, то этой характеристикой вполне можно пользоваться. Но любой термин конвенционален, и вот здесь начинаются серьезные разногласия в том, какое содержание мы вкладываем в эту теоретическую рамку.

Крайне сложно удержать невероятно различные явления визуальной культуры эпохи сталинизма под одним содержательным зонтиком эстетического или идеологического термина. В этой культуре «советский импрессионизм» соседствует с «советским академизмом», наглядная агитация — с эротикой, документальность — с визионерством, культ вождя и церемониальные монументалки — с ценностями статусного потребления и повседневным бытом «маленького» человека.

Слишком много аналогий обнаруживается в тематике, стилистике и риторике изобразительного искусства 1930—1950-х гг. в СССР и многих странах Запада, а не только тех, где функционировали авторитарные политические режимы. Можно, конечно, считать определяющими чертами сталинизма в искусстве радикальные методы продвижения актуальной повестки, завернутой в тоги традиций прошлых эпох (самого разного свойства), или втягивание искусства в политическую пропаганду, или превращение его в мобилизационную машину, производящую образы отсутствующей реальности. Но схожие процессы проходили и в других странах, и они не проясняют, почему художественная жизнь в СССР протекала именно так.

Сталинизм в культуре — явление, в первую очередь, институционального и экономического порядка.

Соблазнительно видеть прямую преемственность художественной практики эпохи сталинизма с манифестами русского авангарда. Да, это питательная среда, тот полемический фон, тот контекст, в котором разворачиваются публичные дебаты, идут идеологические кампании, реализуется изополитика. Но мы также можем обнаружить содержательное родство, повторяющиеся сюжеты и проблемы в повестках других художественных течений, в приоритетах других художественных поколений. Скажем, много общего в тематике дискуссий первых дореволюционных съездов российских художников, дебатов о статусе советского художника в канун первой пятилетки и I Всесоюзного съезда советских художников в 1957 году.

Вот почему суть сталинизма в искусстве, на мой взгляд, заявляет о себе не столько в плане эстетического содержания, не столько в эклектичной визуальной культуре того времени (в которой легко обнаружить проекции авангардных теорий, народничества или эгалитарные идеалы), сколько в дизайне институтов, формальных и неформальных правилах игры и экономике мира искусств. Сталинизм в культуре — это явление, в первую очередь, институционального и экономического порядка, это уникальные именно для того периода институциональные игры корпоративных организаций, государственных структур, системы художественного образования, представителей творческих профессий и критики, управленцев, рядовых зрителей, работников художественной промышленности, цензуры, политического контроля и прочих действующих лиц.

В хронологических рамках политического сталинизма (конец 1920-х — 1953 г.) сформировались фундаментальные основания советского искусства: плановая и мелочно регламентированная государством артистическая деятельность, государственное финансирование художника через систему авансированной контрактации, многоступенчатая цензура, массовое производство и легитимация копий как полноценных произведений искусства, бригадное творчество, репрессии как инструмент разрешения эстетических разногласий. И, конечно, властная бюрократическая анархия единообразного Союза художников, профсоюза работников искусств, Комитета по делам искусств, Художественного фонда, Главреперткома etc.

Сталинизм в искусстве транслирует визуальные сценарии власти (и это не только образы «вождя народов»), формирует визуальный лексикон и репертуар визуальных впечатлений советского человека через тематическое планирование и массовое тиражирование. А избыточное давление содержательно неопределенной и постоянно меняющейся идеологемы социалистического реализма порождает профессиональный цинизм, характерный для жизненных стратегий многих художников того времени.

Государственное финансирование художника, многоступенчатая цензура, массовое производство и легитимация копий как полноценных произведений искусства, бригадный метод.

Наверное, стартовым моментом в сталинизации мира искусств были события 1928—1930 годов. Именно тогда, во-первых, вводится в действие закон об основах авторского права, во-вторых, рождается забытый сегодня, но ключевой для истории советского искусства Всероссийский союз кооперативов профессиональных художников «Всекохудожник». Хронологические границы существования Всекохудожника и политического режима сталинизма полностью совпадают. В рамках этой институции были впервые опробованы те самые принципы, на которых потом строилась модель изоискусства советского периода (например, изыскание средств на нерентабельную тематическую картину за счет производства художественных товаров широкого потребления). Наконец, в 1930 году принимается постановление правительства «О мерах к созданию благоприятных условий работы художников», которое обозначило программный поворот в изополитике к государственному финансированию изобразительного искусства. С этого момента можно говорить о стратегическом союзе сталинского руководства и художественного сообщества.

Конечно, ключевыми моментами в формировании сталинской институциональной ситуации в искусстве были и постановление 1932 года о перестройке литературно-художественных организаций, и дискуссии о формализме, и «дискуссия о натурализме» 1948 года, и многие другие более или менее масштабные события и решения.

Но необходимо обратить внимание на еще один рубеж в сталинизации сферы «изо»: появление в июне 1939 года Оргкомитета СХ СССР, после которого на вершине властной вертикали утвердились Александр Герасимов и ряд других художников, превратившихся в сталинскую арт-элиту, которая заняла все доминирующие позиции в поле искусства. Наши суждения о соцреализме часто определяются действиями, текстами, художественными произведениями, связанными с этой персоносферой. Здесь я соглашусь с Борисом Гройсом в предположении, что сталинский соцреализм — это явление, ограниченное не только временными рамками, но и очень небольшим числом определявших его фигур.

Сталинская модель системы искусств не была цельно сформулирована в каком-то документе, не устанавливалась неким решением в какой-то определенный момент; ее принципы кристаллизовывались на протяжении 1930-х годов. Это был период институциональных импровизаций и быстрого реагирования на меняющийся внеэстетический контекст внутренней социально-экономической и политической ситуации. Доктрины жизненного переустройства и репрезентация утопии в произведениях соцреализма имеют мало общего с повседневными реалиями мира искусств эпохи сталинизма, который во всей полноте своих институциональных свойств сложился ко второй половине 1940-х годов.

Роман Минаев. Из серии «Вожди в интерьере». 2013

Роман Минаев. Из серии «Вожди в интерьере». 2013Александра Селиванова

историк архитектуры, куратор Центра авангарда на Шаболовке

Мне кажутся несколько ущербными искусствоведческие термины, основывающиеся на именах правителей конкретной эпохи. Это часто встречается, но выглядит чуть неловко, иногда — как что-то эпизодическое и маргинальное («елизаветинское барокко»). Если брать ХХ век, то здесь есть масса сложностей и с терминологией, и с нашим общим по-прежнему очень эмоциональным отношением к наследию той эпохи. Устоявшихся терминов практически нет, и потому сам акт называния становится предъявлением позиции.

В быту «хрущевки» и «маленковки» вполне приемлемы, но, говоря о «сталинизме» на другом уровне, мы автоматически занимаем позицию Дмитрия Хмельницкого с его книгой «Зодчий Сталин». В действительности же все сложнее. Можно ли назвать проект Дворца Советов Бориса Иофана архитектурой сталинизма? Несмотря на несомненное личное участие Сталина в проектировании здания, я бы не рискнула давать такое определение. В Дворце Советов есть и американский «ребристый стиль», и отечественный постконструктивизм, и личное иофановское пиранезианство, и влияние его учителя Бразини, и символический романтизм, и неоклассика Щуко.

Если взять период 1930—1950-х годов, туда войдут постконструктивизм, палладианство Жолтовского, абсолютно американские «сталинские высотки», национальная или неоклассическая эклектика Щусева, визионерские проекты Руднева, Павлова и других авторов времен Великой Отечественной войны. Что из этого можно назвать сталинизмом? Если говорить о живописи, ситуация проще — есть метод соцреализма. Что бы под ним ни подразумевали, у произведений, созданных под этой вывеской, есть стилистическое единство. Эту живопись привычно называть соцреалистической. Встречаются попытки привязать к ней название «русский импрессионизм», но это уже, скорее, относится к области коммерции.

В итоге термин «сталинизм» предполагает очень грубую периодизацию: 1932—1954 (1956) годы, против которой я — безуспешно — стараюсь выступать. Внутри этого промежутка были разные течения, концепции и даже директивы — раз уж разговор об установках сверху. Если говорить о более тонкой периодизации, то в архитектуре я бы предложила такие отрезки: 1932—1936 годы (приспособление аналитического метода к «освоению наследия», постконструктивизм), 1937—1941 годы (советская эклектика, неоклассика), 1942—1945 годы (монументальный неосимволизм, визионерская архитектура), 1946—1954 годы (период, в который входят и так называемый сталинский ампир, и неонациональный романтизм, и прочее). Что касается изобразительного искусства, то все-таки и здесь выделяются довоенный, военный и послевоенный периоды. Соцреализм немного меняет тональность, хотя в целом общая рыхлость композиции и техники, монументальность и нарративность сохраняются.

Модернизм, нацеленный на создание нового — мира, пространств, человека, — уходит в личную зону эксперимента отдельных художников, работавших в стол.

Есть еще один важный аспект, который, как мне кажется, делает сомнительным употребление этого термина. «Сталинизм» как бы вычеркивает роль авторов — архитекторов, художников, предполагая одного творца, что в корне неверно. Вопреки столь привлекательной точке зрения о роли личного вкуса Сталина преувеличивать его не стоит. Достаточно почитать нагруженные абстракциями или обывательскими суждениями редакционные статьи «Правды», «Архитектурной газеты» или «Искусства» и сопоставить их с тем, что в действительности в то время создавалось. Из рассуждений о «бодрости вертикали», «красоте» и демагогической теории «правды» и «искренности», которая тем не менее не должна служить «буквальным отображением реальности», не рождалось общего архитектурного или художественного языка.

Мне кажется проблемной предлагаемая Борисом Гройсом концепция развития идей авангарда в искусстве и архитектуре следующей эпохи, то есть соцреализма. На мой взгляд, преемственности здесь нет. Связь была уничтожена, хотя и не сразу — не вместе с лозунгами и пластическими характеристиками стиля (в 1931—1933 годах), как до последнего времени принято было считать в отечественном искусствоведении, а чуть позднее, с искоренением аналитического метода (в 1936—1937 годах). Здесь следует оговориться, что я пользуюсь термином Габричевского, который наиболее внятно определил специфику искусства 1920-х. Пришедший ему на смену метод социалистического реализма, на мой взгляд, нельзя ни в коей мере считать модернистским проектом. Он слишком «непроектен», беспомощен и безличен для этого.

Уничтожение аналитического метода — зачастую физическое, вместе с его носителями — истребило и проектный подход к искусству, где роль конструктора отводилась художнику, архитектору. Следующая эпоха предложила ему роль переводчика и транслятора вербально выраженных проектов власти. И хотя авторского, личного здесь по-прежнему оставалось много (например, в выборе инструментов для интерпретации), расстановка сил полностью поменялась. Модернизм, нацеленный на создание нового — мира, пространств, человека, — уходит в личную зону эксперимента отдельных художников, работавших в стол. В публичное же поле культуры подобные задачи не выносятся. Потому, на мой взгляд, соцреализм Герасимова, Лактионова и близких им художников никоим образом нельзя вписывать в рамку «модернизма». Они выпадают из эпохи в какое-то другое измерение.

Роман Минаев. Из серии «Вожди в интерьере». 2013

Роман Минаев. Из серии «Вожди в интерьере». 2013Ира Ролдугина

историк

На мой взгляд, «сталинизм» — гораздо менее проблемный термин, чем «тоталитаризм» и весь концептуальный аппарат, который за ним стоит, применительно к истории СССР. Судя по историографии, «сталинизм» как утилитарный термин устраивает более-менее всех, в том числе людей, чьи взгляды и методы между собой не имеют ничего общего. Этим термином пользуются в своих трудах и Шейла Фицпатрик, и Алексей Юрчак — ученый, в высшей степени рефлексивный к языку. Научные конференции со словом «сталинизм» в названии — обыденность. В 2000 году был опубликован весомый сборник под редакцией Фицпатрик «Stalinism. New Directions» («Сталинизм. Новые направления»). В прошлом году в Вышке проходила конференция «Сталинизм и война».

Конечно, больше всего для популяризации и легитимации термина сделали Стивен Коткин и его книга «Magnetic Mountain: Stalinism as a Civilization» («Магнитная гора: сталинизм как цивилизация»), изданная в 1995 году и посвященная Мишелю Фуко. Автор причастен к созданию одной из самых известных исследовательских теорий сталинизма. По Коткину, сталинизм не исчерпывается деспотической политической системой и не ограничивается фактом единоличной власти невысокого человека с рябым лицом. Сталинизм представляет собой форму организации жизни советского общества на протяжении более двадцати лет. Под это понятие подпадают социальная структура, быт, язык, политическая практика. Иными словами, сталинизм как образ жизни, как социальная идентичность, как система ценностей. К этому подходу примыкает, например, история субъектности в контексте сталинизма, которую разрабатывал Йохан Хелльбек. В ней также присутствуют фукодианские обертоны. Хелльбек рассматривает индивидуальную субъектность как конструирующий элемент сталинской системы, который ей же сформирован. Для такой субъектности не существует частной или публичной сферы, где она могла бы быть «правдива» или «лицемерна». В такой перспективе сталинизм предстает процессом бесконечной интериоризации советских ценностей. В этом смысле интересен вопрос, где все-таки сталинизм кончается.

Без Сталина коллективизация в том виде, в каком она произошла, — с каннибализмом, массовым голодом и миллионами погибших — не случилась бы.

И Олег Хлевнюк в замечательной биографии «Сталин. Жизнь одного вождя», и Шейла Фицпатрик в недавних выступлениях, на которых она представляла книгу «On Stalin's Team: The Years of Living Dangerously in Soviet Politics», крайне любопытно освещают поведение Сталина в первые дни войны. Хлевнюк пишет о нерешительности, растерянности и подавленности. Фицпатрик подводит к мысли: Сталин ждал, что ближайший круг ему не простит недальновидности и это его последние дни на посту генсека (Фицпатрик ссылается на мемуары Микояна). Не исключаю, что так и было. Но вопрос в другом: что было бы со «сталинизмом»? Говорили бы мы вообще о «сталинизме», если бы Сталин не пережил войны? В какой хронологической точке или промежутке власть Сталина превращается в «сталинизм»?

Коткин, например, считает начало единоличной власти Сталина «третьей революцией». В недавно опубликованном первом томе из запланированной трехтомной биографии Сталина он вполне убедительно показывает, что без Сталина коллективизация в том виде, в каком она произошла, — с каннибализмом, массовым голодом и миллионами погибших — не случилась бы. А коллективизация, на мой взгляд, — это хребет сталинизма, точка опоры. То, что убедило Сталина в реализуемости всего, что предполагала его программа построения социализма без компромиссов (или того, что он считал социализмом).

Каждый исследователь определяет свои отношения со сталинизмом и очерчивает его конструирующие элементы через конкретный источниковый материал, на котором он работает. Я пишу книгу, посвященную гомосексуальной субъектности в позднеимперское и раннесоветское время. К сожалению, пока у нее есть название только на английском: «Vernacular queer and shifting power in Russia: from the late Imperial era up to the 1940's». Хронологически повествование доходит до 1940-х годов, до войны, когда проблема с источниками становится наиболее тяжелой и пока неразрешимой. Кроме того, интимный человеческий опыт в условиях войны заслуживает отдельного анализа.

Если вкратце, то на моем материале «сталинизм» высвечивается как насильственная гетеронормативная матрица, возникающая с начала 1930-х годов и форматирующая ненормативную гендерную субъектность. Что это значит? Я показываю, что в 1920-е годы в условиях депенализации мужского однополого секса и в контексте революционного цикла в целом гомосексуальность перестает быть функцией тела и превращается в артикулированную гражданскую повестку, опирающуюся на социалистическую риторику. Самым поразительным в моем исследовании оказалась возможность проследить появление раннесоветских квиров, а затем их уничтожение в 1930-х, по крайней мере, на уровне дискурса (а заодно и самого дискурса сексуальности). По крайней мере — потому что сроки, которые они получили в 1933—1934 годах, оставляли некоторую надежду на выживание, хотя их судьбы во время Большого террора еще предстоит выяснить.

В 1920-е годы гомосексуальность перестает быть функцией тела и превращается в артикулированную гражданскую повестку, опирающуюся на социалистическую риторику.

Приведу пример. Мужчина-гомосексуал — крестьянин-самоучка — в середине 1920-х демонстрировал столь изобретательную самоадвокацию, что я стала подозревать, не стилизация ли это. Несмотря на массу фактов, изложенных в нарративе, не хватало подписи, и это затрудняло атрибуцию источника. Однако, листая многотомное уголовное дело в отношении 200 гомосексуалов Ленинграда, начатое в 1933 году, я наткнулась на допрос человека, который повторяет все вехи биографии красноречивого крестьянина-самоучки. Выясняется, что, без всяких сомнений, это один и тот же человек, только теперь он называет себя «посетителем педерастического притона» и горячим симпатизантом фашизма.

В 1934 году принимается статья, рекриминализующая мужской однополый секс. Впрочем, судя по обрывкам статистики, по ней осуждали довольно редко. До 1960 года она известна эпизодически. В этом специфичность российской ситуации, в отличие, скажем, от национал-социалистической Германии: сталинизм не был заинтересован в систематическом преследовании гомосексуалов. Так, например, я нашла секретную переписку между Вышинским, Молотовым и еще несколькими деятелями о возможности организации двух показательных процессов над группами московских и ленинградских гомосексуалов в 1940 году. «Хозяин» добро не дал.

Одним из специфических элементов сталинизма, который его пережил, является фасадная асексуальная нормативность, балансирующая на грани репрессий и дискурсивной зачистки. Это, впрочем, не означает того, что пенализация уничтожила гомосексуальные субкультуры, появившиеся в крупных городах еще в конце XIX века. Они сохранились, но уже не столь открытые и визуально доступные.

Роман Минаев. Этюды к серии «Вожди в интерьере»

Роман Минаев. Этюды к серии «Вожди в интерьере»Ирина Щербакова

историк, руководитель образовательных программ общества «Мемориал»

Сложность в том, что мы до сих пор затрудняемся придумать обозначение советскому периоду и поэтому постоянно возвращаемся к термину «тоталитаризм». Так было в 1990-е годы, когда у нас освоили наконец работы Ханны Арендт. Но, мне кажется, применительно к сталинской эпохе это чрезмерное спрямление ситуации. Использование этого термина не дает нам ответа на вопрос, что же с нами такое было и как это назвать. И в том числе не позволяет отличить этот период от национал-социализма, который во многих аспектах был устроен иначе.

Если же говорить о термине «сталинизм», то он мне кажется анахронизмом. Он возник с положительной коннотацией, по аналогии с «ленинизмом», и эта коннотация в нем сидит — как историк и филолог я ее слышу. Марксизм — это теория, ленинизм — все-таки теория, пусть в вульгарном виде, а у Сталина теории нет. Скорее, я бы говорила о сталинской диктатуре.

Советский период начинается с вооруженного захвата власти, быстро вспыхнувшей Гражданской войны и введения диктатуры — военного коммунизма. Ну а после 1927 года, когда покончено с Троцким и всякой оппозицией, когда сделан курс на ультрамобилизационную экономику, мы можем говорить об «острой форме» сталинской диктатуры, которая длится до 1953 года. Сталинская диктатура в значительной степени предопределена событиями октября 1917 года. Ее предпосылки — сам характер партии, пришедшей к власти, способ захвата власти, объявление диктатуры, развязывание Гражданской войны.

Марксизм — это теория, ленинизм — все-таки теория, пусть в вульгарном виде, а у Сталина теории нет.

Травма Гражданской войны колоссальна. Человеческая жизнь утратила всякую цену, и это обесценивание продолжилось при сталинской диктатуре. Человек — ничто, лагерная пыль, песчинка, винтик. Двадцать лет — не слишком большой срок, и если представить себе, что 1917-й и 1937-й разделяет двадцать лет, то понимаешь, что после братоубийственного кровопролития введение «троек» не воспринималось людьми как нечто невозможное.

Уникальное достижение Сталина — это аппарат, который он начинает создавать уже в начале 1920-х. Постепенно происходит слияние управленческих органов всех сфер в одну колоду карт, которую он умело тасовал. И его система приобретала все более «секретарский» характер: она выбрасывает людей, которые стилистически в нее не вписываются, — пламенных ораторов, революционеров. Чиновник, бюрократ, аппаратчик не должны быть яркими фигурами. Для работы с бумажками нужны совсем другие качества. Бумага — душа сталинской системы, а бумага любит секретность. Власть окружает себя секретностью. Все решения принимаются втайне, тайна питает слухи и теории заговоров.

Сталин сломал хребет крестьянской России — полностью порушил аграрную систему, и это разрушение сопровождалось жестокостью, которой не было ни до, ни после. И создал организованный культ вождя как отца народов, отвечающего за всю страну и за каждого человека в ней. Конечно, культ взошел на благодатной почве. В царской России гражданские институты только намечались. Короткий период Государственной думы оказался недостаточен, чтобы люди стали себя осознавать гражданами. Фактически, поскольку Россия была на 80% крестьянской, это было во многом еще сознание людей, рожденных при крепостном праве.

Бумага — душа сталинской системы, а бумага любит секретность.

Наконец, при Сталине главным инструментом власти стал беспрецедентный массовый террор. И как высшая точка — так называемый Большой террор: 14 месяцев 1937—1938 годов, которые навсегда связаны с его именем. Суть Большого террора — невероятная интенсивность арестов и расстрелов, плановость, создание внесудебных органов — троек, массовое применение пыток.

И мне по-прежнему кажется, что очень точно сказал о Сталине Василий Гроссман в повести «Все течет»: «С помощью Сталина унаследованные от Ленина революционные категории диктатуры, террора, борьбы с буржуазными свободами, казавшиеся Ленину категориями временными, — были перенесены в основу, в фундамент, в суть, слились с традиционной, национальной тысячелетней русской несвободой. С помощью Сталина эти категории и сделались содержанием государства, а социал-демократические пережитки были изгнаны в форму, в театральную декорацию. Все черты не ведающей жалости к людям крепостной России собрал в себе характер Сталина».

А потом… Как это назвать? Что такое «оттепель»? Слишком мягкое слово, будто у нас и вправду потеплело и закапало. Да, спадает мобилизационный градус, слабеет монолитность системы, которая является сущностно важным признаком сталинской диктатуры. Система отказывается от массового террора. Но что остается? Наследие, которое мы не можем преодолеть по сей день: бюрократический аппарат, выстроенный Сталиным. Вероятно, именно эту черту хотел выделить Гавриил Попов, когда в конце 1980-х предлагал говорить о советской системе как о системе прежде всего командно-административной. И здесь сталинская Россия оказалась гораздо крепче России николаевской.

Роман Минаев. Из серии «Вожди в интерьере». 2013

Роман Минаев. Из серии «Вожди в интерьере». 2013Надя Плунгян

историк искусства

Мне нравится идея пересмотра рамки для советского искусства 1930—1950-х гг., но неясно, для чего вводить в оборот однозначно оценочный термин «сталинизм» и фантазировать о его бытовании.

На мой взгляд, имеет значение, что этот термин не просто оценочный, а с долей негативного заострения — не случайно он противопоставлен такому же громкому и затертому термину «авангард». Авангард и сталинизм — два броских лейбла, за которыми, очевидно, нет конкретно-исторического содержания. Их новаторство осыпалось еще в 1980-е, мы не можем находиться на этой стадии. Мы не можем жить в бинарном пространстве и бесконечно торговать заемным лексиконом двадцатого века, пускай даже это и есть несомненная точка схода неомарксизма и постмодернизма. Я не отношу себя к пост- или неотечениям, придерживаюсь других взглядов на проблему и скоро вполне разверну свои позиции в нескольких изданиях.

«Удачен ли» термин «сталинизм» для обозначения «периода» (так в вопросе: период, а не, скажем, определенное направление)? Очевидно, нет, так как сталинист — это идентичность. Осип Мандельштам или Александр Древин не были представителями сталинизма, так же как Эль Лисицкий или Казимир Малевич не были ленинцами в искусстве, а Александр Пушкин не был представителем аракчеевщины. Мы можем сказать, что они жили в сталинскую, ленинскую или аракчеевскую эпоху, в то время как граф Аракчеев vice versa жил в эпоху романтизма, а Ленин — в эпоху конструктивизма и супрематизма. Если же говорить терминологически, то понятие «сталинизм» обозначает политическую систему, режим, сформированный Иосифом Сталиным. У этого режима есть сторонники, представляющие определенный дискурс: сталинисты, неосталинисты. Художника корректно называть сталинистом, если он лично поддерживал Сталина и это чем-то важно для истории искусств. Например, Александр Герасимов в середине 1950-х был сталинистом и ненавидел Хрущева. Это ярко характеризовало его как личность. Однако отличалась ли его живопись от основной массы советской живописной продукции пятидесятых, которую создавали вовсе не только сталинисты? Другой пример. Дмитрий Налбандян писал Сталина, потом стал писать Хрущева. Изменилась его манера? Нет. На оба вопроса ответ «нет», так как политика государства в отношении изобразительного искусства, как показывает Юрий Герчук («Кровоизлияние в МОСХ»), после выставки в Манеже осталась на прежних позициях.

Авангард и сталинизм — два броских лейбла, за которыми нет конкретно-исторического содержания.

Используя слово «сталинизм» для обозначения конкретного отрезка в истории искусства (периода, когда у власти в СССР находился Иосиф Сталин), мы допускаем фактическую ошибку. Сталинизму как политической идеологии многие художники сохраняли лояльность и в брежневское время, а многие и в 1930-е были лояльны Сталину фрагментарно или нелояльны вовсе. Границы понятия «авангард» проблематичны по тем же причинам. Вот, например, Константин Рождественский. Его фигуративные вещи — это авангард или уже арьергард? А Павел Басманов? А Антонина Софронова? А поздний Басманов и поздняя Софронова? Впрочем, по хронологии может выходить, что они все сталинисты. Сталинист ли Павел Филонов, написавший портрет Сталина? Нет. Как художник, некоторое время он жил в сталинскую эпоху и высказался о ней.

Если что и можно назвать подлинным проявлением сталинизма в художественной политике, так это создание феномена управляемого профсоюза — Союза художников СССР, который существует и сейчас почти в неизменном виде и продолжает свою работу. Другими словами, в российском искусстве не демонтирована и не отрефлексирована основная институция, наследующая сталинской эпохе. Да, в постмодернистский период она стала двоиться, возможно, и троиться — появилось несколько управляемых сверху структур, несколько рынков (союз + «современное/актуальное искусство» + «ярмарки мастеров»). Но принцип оставался прежним: художники утратили собственное представительство. За ними до сих пор нет профсоюза, независимого от государства или частных институций, — только знакомая вертикаль, кураторы, дилеры, корпорации. Атрофирована также историческая память сообщества, художникам сложно осознать место искусства советского периода в их собственной работе, так как у них крайне мало информации. Никто не знает, куда деть сороковые годы, потому что это не «авангард», никто не пытается всерьез соотнести западные процессы с советскими. Российское искусство проживает глубокую травму игнорирования, стирания истории, и потому оно не понимает свои возможности. История советского искусства бесконечно замылена и идеологизирована. Новые идеологические заглушки («авангард против сталинизма») усугубляют наше отчуждение от проблемы.

За художниками до сих пор нет профсоюза, независимого от государства или частных институций.

Думаю, нужно исследовать советское искусство в его полноте, в его интернациональных контекстах, а не отстраняться от фактов с помощью ярлыков. Как известно, таким ярлыком был хрущевский термин «культ личности». Он разделил тридцатые и шестидесятые, символизируя полное несходство двух режимов. Но зачем он современным историкам? Вместо этого имеет смысл признать факты давления и директивного управления искусством на всем протяжении советского периода и описать их разнообразие, затем выделить множество разных художественных течений и по архивным материалам заново описать их взаимодействие, конкуренцию и кризисы. Очевидно, никакая советская или постсоветская самомифологизация, включая работы Гройса, этому не содействует, и не стоит искать в ней действующую методологию или научный аппарат — это новая прогулка в трех соснах антимодернистских дебатов.

Роман Минаев. Из серии «Вожди в интерьере». 2013

Роман Минаев. Из серии «Вожди в интерьере». 2013Александр Резник

историк, Университет Базеля

Удачный или нет, в академическом контексте термин «сталинизм» уже обрел устойчивость и популярность. Конечно, споры о «границах» сталинизма продолжаются. Джон Гетти в своей недавней книге «Практикуя сталинизм» проводит, на мой взгляд, неудачные, но показательные параллели между боярством и «новой большевистской знатью». Неудачные потому, что это сравнение несравнимого, показательные в своем стремлении «удревнить» современные феномены и подчеркнуть (нео)традиционный характер режима. Как бы то ни было, сталинизм охватывает комплекс модерных идеологических установок («национал-большевизм», культ вождей и т.д.) и политических практик контроля, массовой мобилизации и насилия, составлявших государственное устройство не менее четверти XX века.

Большинство историков сходятся в том, что отсчетная точка сталинизма — 1928—1929 годы. К тому времени в партии были разгромлены оппозиции и установилась полицейская дисциплина, сталинская фракция развязала себе руки для форсированной индустриализации и сплошной коллективизации. Тогда многие бывшие оппозиционеры включились в «социалистическое» строительство, искренне и не очень поддерживая иллюзию того, что все это — на благо революции. Воспользовавшись трудом этих «спецов» и «капитулянтов», Сталин отправил их на гильотину и после нескольких волн чисток и террора получил целиком верные ему кадры. Сталинизм имел свою динамику развития, но, наверное, только после войны он получил свое завершение. В 1953 году, со смертью диктатора, система «высокого сталинизма» начала распадаться. Иначе быть и не могло, если учитывать степень персонификации власти.

Поддержание современного мифа о живучести и актуальности сталинизма выгодно самым разным силам, от «патриотов» до «либералов», в первую очередь, простотой идентификации «врагов». В этом смысле современный «сталинизм» — это идеологический продукт последней четверти века. В праволиберальном и консервативном дискурсах «десталинизация» идет в одном пакете с «декоммунизацией».

Реалии 1930-х годов подталкивали Троцкого ставить вопрос о социалистической многопартийности.

Глупо спорить о том, что сталинизм был продуктом конкретной исторической эпохи, безвозвратно ушедшей в прошлое. Сталинизм сопровождал этап модернизации, когда аграрное, в сущности, общество переходило в индустриальное, современное. В силу ряда причин ресурсом «сталинской» модернизации были социалистическая идеология, мифы «большевизма» и «ленинизма», а также партийная структура. Но, несмотря на убеждения многих сталинистов в том, что они делают правое дело по Марксу и Ленину, авторитарный или тоталитарный режим мог появиться в другой оболочке. В этом смысле сталинизм не был неизбежен. Классовый подход подталкивал многих оппозиционеров, включая Троцкого, к тому, чтобы видеть главную угрозу советской власти «справа», то есть со стороны буржуазных элементов. Альтернативы, предлагавшиеся внутрипартийными оппозициями, заключались в демократизации партии и борьбе с бюрократизмом при сохранении партийной монополии на власть, но реалии 1930-х годов подталкивали некоторых из них, в том числе и Троцкого, к тому, чтобы ставить вопрос о социалистической многопартийности.

Крайне сомнительна предопределенность сталинизма и даже однопартийной диктатуры, равно как и предопределенность революции в принципе. Однопартийность была важной чертой сталинского режима, но и партия образца 1917 года не узнала бы себя в 1937 году, хотя большевистская партия никогда не была чем-то гомогенным. 1914—1922 годы справедливо называют «эпохой войн и революций». Это было время смертельного риска, когда демократические режимы даже в Европе являлись исключением из общего правила. Для понимания случая сталинизма важнее этот контекст, чем поиск жесткой детерминистской связи.

Я бы сказал, что выражение Троцкого про «сталинский термидор» — отличная метафора и даже рабочая аналогия. Троцкий был не первым и не единственным, кто рассуждал в таком ключе (об этом много можно прочесть в книге венгерского историка Тамаша Крауса «Советский термидор»). Однако анализ Троцкого, при всем уважении к его проницательности и наблюдательности, далек от метода исторического сравнения. Троцкий был марксистским историком «русской революции» (как он назвал ее в своем главном историческом труде), но для полноценного сравнения с Великой французской революцией у него не хватало знаний. К тому же сравнивать надо родственные явления, а случаи Франции и России далеко не во всем сопоставимы.

Роман Минаев. Из серии «Вожди в интерьере». 2013

Роман Минаев. Из серии «Вожди в интерьере». 2013Екатерина Дёготь

историк искусства

Тут такой вопрос: а что мы будем иметь в виду, когда скажем «сталинизм» применительно к искусству? (А не «искусство сталинского времени» и не «искусство 1930-х — 1950-х годов», как оно называлось, когда я училась и когда еще было принято мыслить исторически, или не «поставангардный реализм», допустим, как я бы сейчас сказала.) Для меня в слове «сталинизм» слишком много Сталина. Современные исследователи подчиняются культу личности, когда описывают это время как его произведение или исключительно объект его контроля.

С другой стороны, в Германии, где я сейчас работаю, меня часто называют сталинисткой за мой интеллектуальный подход — я хочу всегда иметь общую картину прежде всего, а потом переходить к частностям. Если это сталинизм, то да, я сталинистка. Нам стоит задуматься о сталинизме не только как о негативном и трагическом факторе (репрессиях, например, о которых стоит говорить снова и снова), но и, например, как об особом типе диалектического мышления или других чисто дискурсивных факторах. Никакой ХХ съезд, скажем, не отменил работу «Марксизм и вопросы языкознания» (кем бы она ни была на самом деле написана) и ее тезис об относительной самостоятельности надстройки по отношению к базису. Я думаю, мы все вышли из этого тезиса и продолжаем еще выходить, и это не плохо, но требует осознания.

В слове «сталинизм» слишком много Сталина.

На самом деле я, конечно, понимаю, о чем вы спрашиваете — о той смене эстетической парадигмы, которая была описана Паперным как перелом от Культуры 1 к Культуре 2, Гройсом как логическое развитие идей авангарда в сторону «Gesamtkunstwerk Сталин» и Бенджамином Бухло как переход от фактуры к фактографии. Надо сказать, что переход к фактографии (фотографии, кино, репортажу) как-то еще приемлем для западных исследователей, но вот последовавший за этим переход к реализму и классике почти никто проглотить не может. Интересно, что только куратор, работающий строго постколониально (Оквуи Энвезор), только что без всяких колебаний и извинений выставил сталинский реализм как аутентичную традицию нашей территории (как бы эту территорию ни называть, СССР или Россия). Согласно современным представлениям о деколонизированных культурах, такие традиции не следует считать отсталыми относительно западного модернизма, а следует признать, что у них есть своя правда и оригинальность. Я с этим совершенно согласна, особенно когда это подкреплено оригинальностью экономического строя.

Моя позиция состоит в том, что в 1927—1931 примерно годах мы имеем дело с радикальной антибуржуазной эстетикой, антиформалистической, а потом она в результате еще более радикальной самокритики вытравляет из себя остатки формализма и движется к тому, что Лифшиц называл словом «классика». Можно трактовать первую тенденцию как троцкистскую, а вторую как сталинистскую, но, мне кажется, они обе сталинистские.

Интересна большая арка, захватывающая сталинский период: от Хармса к Ильенкову. От Клуциса к Комару и Меламиду. От Николая Марра к Борису Гройсу.

Но этот период, на самом деле, хорошо исследован. Вот что не исследовано и что меня интересует — это переход не от «авангарда» к «сталинизму» (пользуясь вашими терминами), а от «сталинизма» к «неоленинизму» 1960-х. Самые разные явления — поздние одинокие абстракции Родченко, ученики Филонова, эксперименты со звуком в суперсталинской «Колыбельной» Вертова, которые предвещают cinema verite, промграфика позднего авангарда, из которой вышли и Шварцман, и Кабаков. Бахтин тут — ключевая фигура, естественно, и Лифшиц тоже. Мне интересна эта большая арка, захватывающая сталинский период, но перекрывающая его. Условно говоря, от Хармса к Ильенкову. От Клуциса к Комару и Меламиду. От Николая Марра к Борису Гройсу. Что-то в этом роде.

Роман Минаев. Этюды к серии «Вожди в интерьере»

Роман Минаев. Этюды к серии «Вожди в интерьере»Борис Гройс

философ, историк искусства

Кажутся ли мне удачными термины «сталинизм», «сталинское искусство»?

Бессмысленно спорить с тем, что уже установилось. Поскольку люди пользуются этими терминами и находят с их помощью общий язык, то — о'кей. Сам бы я сказал, что употребляю их только в данном конкретном разговоре, потому что в последние десятилетия мне практически не приходилось говорить на эти темы.

Очень трудно сказать, написал бы я сегодня «Gesamtkunstwerk Сталин». Любые проекты диктуются временем, и, конечно, в те годы у меня было ощущение, что важно поговорить на эту тему. Не уверен, что у меня есть такое ощущение сейчас. Но я так же, как и тогда, считаю, что сталинская культура, если употреблять этот термин, продолжила жизнестроительный проект авангарда и понимала искусство не только как формирование индивидуальных произведений искусства, но и как формирование социальной среды, в которой живут люди.

Первая волна авангарда тесно связана с тем, что можно назвать дегуманизацией искусства, — исчезновением образа человека. Если смотреть на более поздний период — конец 1920-х и 1930-е годы, мы увидим массивное возвращение фигуры человека в искусство. И здесь сталинское искусство в формальном отношении не столь уж непохоже, например, на коллажи Клуциса и Родченко, работы Никритина. Конечно, это возвращение человека характерно не только для сталинизма, то есть для русской культуры. Это было характерно для мирового художественного процесса в целом.

Если вы посмотрите на Запад, то увидите такие авангардные объединения, как Баухаус и «Де Стейл», крайне близкие русскому конструктивизму. Вы увидите сюрреализм во Франции и футуризм в Италии, которые также стремились к преобразованию общественных отношений. Они блокировались с политическими силами, ставившими себе ту же цель, будь то фашистская партия, троцкизм, ортодоксальный сталинизм. Ориентируясь на тотальную трансформацию общества, они все пришли к необходимости заняться человеком. Потому что на пути преобразования любого общества главным препятствием является человек.

Я охотно цитирую один из лучших текстов мирового авангарда, «Рабочего» Эрнста Юнгера, где он среди прочего пишет пассаж, который очень напоминает раннего Кандинского времен текста «О духовном в искусстве». Юнгер пишет, что, прогуливаясь по улицам Берлина в воскресные дни, он всегда поражался, как отвратительно выглядят берлинцы, какое жалкое и неприятное зрелище они собой являют. В будние дни они замечательны, потому что в большинстве своем ходят в униформе и занимаются своими делами. Но по воскресеньям они являют свою человеческую сущность, одеваясь соответственно своему вкусу и ведя себя соответственно своей натуре. А это очень неприятное зрелище. Это замечание — совершенно верное, кстати сказать, — хорошо объясняет, почему авангардисты занялись человеком. А когда ты занимаешься человеком, то, естественно, используешь долгую традицию искусства, которое занималось человеком. Но это использование было инструментальным. Речь не о возвращении традиции, но об использовании этой традиции для достижения определенных идеологических и жизнестроительных целей.

Так было везде. Однако Советский Союз был единственной страной, ликвидировавшей частную собственность и, таким образом, ликвидировавшей рынок — в том числе художественный рынок. Если есть рынок, художник, чтобы продавать свои работы, должен их соотносить с частными вкусами людей. Никакой чистоты проекта в такой ситуации достичь, конечно, нельзя. Но в России рынок был ликвидирован, и потому все то, что в других странах выступало в сглаженном виде, в России выступало в очень четкой форме.

Тем не менее эта сглаженность очень относительна. Например, мексиканская живопись того периода вся шла по госзаказу. Я недавно ужинал в нью-йоркском ресторане, стены которого оформлены в 1930-е годы Хосе Ороско: там можно увидеть и Ленина, и Сталина, и Троцкого, и так далее. В другом ресторане, уже в Буэнос-Айресе, ты поднимаешься на второй этаж и видишь фреску в соцреалистическом духе, которая изображает жизнь рабочего класса. Это наследие идеалистического периода перонизма. Американская живопись рузвельтовского периода также шла по госзаказу. Если вы ездите по Америке, то в некоторых провинциальных городах часто можно увидеть серии фресок и мозаик 1930-х, изображающих в совершенно соцреалистическом духе трудовую жизнь рабочих и крестьян. Например, движение за воссоединение классовых интересов черного крестьянства Юга и белого рабочего класса Севера. То есть вы видите абсолютно то, что могли бы увидеть в то время в России. Иначе говоря, изымать культуру сталинского периода из мирового контекста наивно и антиисторично.

Антисталинистский аффект был только у бывших троцкистов, которые пришли к власти в художественных институциях США.

Разрыв между официальной советской культурой и западной культурой возник после Второй мировой войны. До войны они шли абсолютно синхронизированно. После войны Советский Союз продолжал настаивать на соцреализме, который, однако, утратил жизнестроительную энергию и стал шаблонным, серым. Эта рассинхронизация, несовпадение между развитием искусства в России и на Западе в послевоенную эпоху острее чувствуется вне России, чем в самой России. Китайские, индийские, вьетнамские художники, которые учились соцреализму у русских учителей и вынуждены теперь оперировать на международных рынках, оказались в сложной ситуации. Реакция на эту ситуацию бывает очень разной. Я был на конференциях в Китае, где люди, которые учились в Москве, утверждают, что продолжают традиции Энди Уорхола, — то есть выкручиваются как могут. Этот исторический курьез в России сложнее почувствовать.

До конца Второй мировой на Западе практически не было антирусского, антикоммунистического аффекта. Характерно, что философ Александр Кожев, который был тогда интеллектуальным кумиром Запада, утверждал, что он сталинист. Антисталинистский аффект был только у бывших троцкистов, пришедших к власти в художественных институциях США, например, у Клемента Гринберга. И именно они в сотрудничестве с ЦРУ и другими идеологическими организациями того времени противопоставили модернизм соцреализму, утверждая, что модернизм и авангард — это выражение субъективности индивидуума, противостоящее коллективизму традиционного реалистического искусства. Эта схема, взятая из «Авангарда и китча» Гринберга 1939 года, стала фактически главной позицией Запада.

С одной стороны, если мы посмотрим на фигуры, которые вели в то время идеологическую борьбу с Советским Союзом, мы увидим, что это либо бывшие троцкисты, либо бывшие сталинисты. Гринберг работал в «Партизан ревью», Бретон — на «Голосе Америки», Маркузе был офицером ЦРУ, Кестлер, Оруэлл, Мальро — все они, прежде чем сменить политическую ориентацию, долго работали в Коминтерне. Практически все они, кроме, конечно, Оруэлла, были связаны с радикальными левыми художественными кругами. С другой стороны, во Франции предпринимались попытки скомбинировать сюрреализм и соцреализм — этим занимались ведущие сюрреалистические поэты Арагон, Элюар, в какой-то мере Батай, про Сартра и говорить нечего. Словом, тенденции были разные.

Но мой тезис косвенно подтверждается тем фактом, что организаторы первых выставок в период американской оккупации Европы не разрешали показывать не только реалистические работы, но и жизнестроительные проекты авангарда. Конструктивизм был полностью под запретом, «Де Стейл» и Баухаус — практически под запретом. Возрождение интереса к ним связано с движением 1968 года. То есть искусство сталинского периода, соцреализм, маркировалось как антизападное вместе с тем, что мы называем авангардом. Иначе говоря, в те годы «наш» авангард рассматривался на Западе как форма коммунистической пропаганды и не более того. Как авангард рассматривались абстрактный экспрессионизм, экспрессионистические традиции, сюрреализм в духе Миро, то есть фантастические или абстрактные миры художественного индивидуализма. Любые попытки ввести организационный принцип, коллективную дисциплину, как в Баухаусе, например, отрицались как тоталитарные. То есть тот авангард, о котором я говорю, воспринимался на Западе как тоталитарный и часто продолжает, кстати, восприниматься так и сейчас.

Здесь интересно обратить внимание на различия в том, что называется русским и западным авангардом. Хотя русская душа считается особо тонкой, никаких ее проявлений в культуре того времени не видно. Если мы посмотрим на русскую культуру конца XIX — начала XX века, что мы увидим? Формализм, структурализм, конструктивизм, супрематизм — все базируется на математических моделях, очень формализовано и депсихологизировано. Достаточно сравнить русский авангард с немецким экспрессионизмом, чтобы заподозрить, что русская душа — это немецкая душа под русскими фамилиями (собственно говоря, таким Достоевский и являлся). В немецком экспрессионизме сплошной психологизм, надрыв, душевные драмы. Сюрреализм находится под мощнейшим влиянием Ницше, Фрейда, Лакана, Батая. Итальянский футуризм тоже психологизирован, как и западный авангард и модернизм в целом — если это не Сезанн и не кубизм. В русском искусстве душа играла малую роль или не играла никакой вовсе. Пусть парадоксальным образом, но душой начали заниматься при Сталине, чтобы привести ее в порядок — не в выразительных, а в инструментальных целях.

Откуда такая депсихологизация в русском авангарде? Видите ли, если вы хотите что-то перестроить, вы можете действовать двумя способами. Марксистским языком говоря, вы можете оперировать либо на уровне базиса, либо на уровне надстройки. Западная культура — это надстроечная культура. Она считает, что нужно изменить душу человека, его психологию, sensibility. Требуется «дерегуляция чувств», и тогда человек перестроит все остальное. В основе западной культуры лежит вера в то, что все в конечном счете движется человеком. Поэтому художественная деятельность носила характер месседжа, направленного от человека к человеку. В этом смысле она не очень далеко ушла от традиционных религиозных учений. Сюрреалисты, Лакан, Батай, Бретон — все они, по существу, католики.

Революция завершается только с предательством.

Русские пошли другим путем. После долгих попыток апеллировать к людям, хождения в народ они поняли, что человека ничем не проймешь, хоть кол на голове теши. Народ не врубался. Поэтому возникла другая идея — путем перестройки базиса поставить человека в другие условия, к которым он потом приспособится. «Привычка свыше нам дана, замена счастию она» — эта строчка стала программой вообще всего в России, начиная с авангарда и кончая сталинизмом. Надо изменить привычки, изменить среду, и человек уж точно аккомодируется. И действительно, человека можно приучить ко всему. В этом смысле марксистская точка зрения подтвердилась, в отличие от народнической.

Конечно, Троцкий был прав, когда говорил, что Сталин — это термидор революции. Революция завершается только с предательством. Ведь что такое революция? Это разрушение существовавшего порядка вещей и установление нового. Если вы идете против нового порядка, вы просто-напросто контрреволюционер, каким Троцкий и являлся. Идея перманентной революции — это идея перманентной контрреволюции, поскольку она каждый раз поднимает восстание против нового революционного порядка. Предательство революции является стабилизацией достижений революции. Любая стабилизация достижений революции является предательством революции, потому что оно не революционно, оно стабилизационно. И любая революция, включая, кстати, и события 1991 года, проходит путь от хаоса к бонапартизму. Роль термидора и в еще большей степени бонапартизма представляет собой стабилизацию завоеваний революции. Но эта стабилизация не может происходить иначе как путем подавления революционной компоненты. Если ты не подавляешь революционную компоненту, а развиваешь ее, то получается контрреволюция, и все рушится. Это то, на чем провалились очень много проектов в истории, не сумев запустить стабилизационные процессы.

В России эти процессы запустились. Сталинизм — это стабилизационное предательство революции, которое одновременно является ее завершением и, собственно, установлением революционного порядка. Потому что, конечно, установился социалистический порядок, который абсурдно сравнивать с нынешним капиталистическим порядком.

Здесь возникает вопрос: что означает быть верным революции? Все хотят быть верными революции — вот, например, Бадью. Это может означать только две вещи. Первая — предать эту революцию и продолжить революционный путь. Вторая — предать эту революцию и стабилизировать ее. Верность революции приводит к двум формам предательства, у каждой из которых есть свои плюсы и минусы. Других вариантов просто нет.

То же самое, конечно, в культурной или художественной революции. Либо вы говорите: хватит диктатуры авангарда, нам нужна революция против революции авангарда! Это предательство номер один. Иногда получалось, чаще нет. Либо вы говорите: давайте расширим сферу, интегрируем, например, корпоративный дизайн и сделаем его в авангардном духе. Это предательство номер два. Либо одно предательство идеалов, либо другое — иных вариантов я, честно говоря, в истории не наблюдал. И даже теоретически и логически не могу их представить.