Наш или турок?

Почему Третьяковка — не художественный музей: национальное против классового в музейной системе путинской эпохи

© Павел Лосевский / ТАСС

© Павел Лосевский / ТАСССтранная причуда — считать Государственную Третьяковскую галерею художественным музеем. ГТГ для России — прежде всего, национальный исторический музей, а уже потом — собрание искусства. С самого своего основания Третьяковка колеблется между двумя сходящимися и расходящимися измерениями — национального и демократического. Павел Третьяков собирал свою коллекцию в полном осознании того, что делает «великое дело для России», — и это великое дело осуществлялось на фоне националистических настроений, сопутствовавших, например, Русско-турецкой войне и колонизации Российской империей Средней Азии.

Русский реализм, который составляет костяк старой Третьяковки, вписан в до сих пор функционирующее идеологическое противоречие, сформулированное в XIX веке для многих стран, — противоречие национального и всеобщего. Общечеловеческое, наднациональное, то, что выше цивилизационных разногласий и солидарности по национальному признаку, представлено в рассказе друга многих русских реалистических живописцев, писателя и художественного критика Всеволода Гаршина «Четыре дня». Гаршин — любимый герой Ильи Репина, появляющийся на его картинах в разных ролях: в роли самого себя, молодого писателя, чрезмерно чуткого к страданиям угнетенных, в роли вернувшегося ссыльного в «Не ждали», в роли окровавленного царевича в «Иване Грозном». В рассказе «Четыре дня» Гаршин рассказывает о молодом человеке, ушедшем в порыве солидарности с братскими славянскими народами добровольцем на войну с Турцией, раненом на поле боя и проведшем четыре страшных дня возле разлагающегося трупа убитого им турка: «Это труп. Наш или турок? Ах, боже мой! Будто не все равно!»

Василий Верещагин. Представляют трофеи. 1872

Василий Верещагин. Представляют трофеи. 1872Рассказ Гаршина — изнанка любого, даже «прогрессивного», национализма, в том числе — национализма Третьякова, который, соревнуясь с царем, выкладывает капиталы за монументальные ультрареалистические военные серии Василия Верещагина — за его мастеровитое колониальное гиперзрение, удовлетворяющее любопытство метрополии к экзотическим ужасам войн, которые где-то далеко ведет империя с варварами. Третьяков, для которого «война против варварства» — «великое дело русского народа», собирает в своей галерее не только и не столько искусство, сколько героев, создавая до сих пор успешно функционирующий историцистский пантеон «оживляемых» художественным воображением исторических личностей (часто связанных с ключевыми моментами формирования российской государственности), таких, как Иван Грозный Антокольского и Репина, Петр Первый Ге и Сурикова, и среди них — главной исторической личности, по которой меряется значение других, — Христа (Антокольского, Иванова, Крамского и многих прочих). Важнейший кураторский проект Третьякова — галерея портретов великих деятелей русской культуры, живых, умерших или готовящихся умереть (на момент написания) бородатых мужей от Мусоргского до Толстого, от Некрасова до Глинки.

Михаил Нестеров. Видение отроку Варфоломею. 1889–1890

Михаил Нестеров. Видение отроку Варфоломею. 1889–1890Наднациональный, классовый демократизм критических реалистов, говорящих на международном художественном языке своего времени, встраивается в идеологическую рамку национального искусства, которую конструирует и поддерживает само собрание галереи как цельный организм. Стилистическая «русскость» каждого из эмблематических художников Третьяковки, если сравнивать их с западными аналогами, почти неуловима и поэтому до сих пор продвигается как некое имманентное, чисто художественное качество, которое знаток обязан чуять интуитивно.

Жюль Бастьен-Лепаж. Жанна д'Арк. 1879

Жюль Бастьен-Лепаж. Жанна д'Арк. 1879Иначе невозможно было бы сказать, почему Михаил Нестеров — более русский, чем его любимый Бастьен-Лепаж, а Верещагин — более русский, чем его учитель-ориенталист Жан-Леон Жером, как невозможно было бы в 2013 году назвать ретроспективу того же Нестерова «В поисках своей России».

Жан-Леон Жером. Головы восставших беев. 1866

Жан-Леон Жером. Головы восставших беев. 1866«Национальная» модель главного художественного музея была в обновленном виде переизобретена в конце 1930-х и в 1940-е, военные годы, когда классовые категории предшествующего периода ушли со сцены, а все культурное наследие переосмыслялось как «народное богатство», гордость великой нации, которая должна была противостоять агрессии фашистских захватчиков.

Способ, которым в эпоху путинского правления ГТГ встраивается в публичные нарративы, многим обязан именно сталинской модели военных лет. В обращении к народу в ноябре 1941 года Сталин ставил художников и композиторов на одну доску с полководцами, спасителями нации: «эти люди, лишенные совести и чести, люди с моралью животных имеют наглость призывать к уничтожению великой русской нации, нации Плеханова и Ленина, Белинского и Чернышевского, Пушкина и Толстого, Глинки и Чайковского, Горького и Чехова, Сеченова и Павлова, Репина и Сурикова, Суворова и Кутузова!»

Вслед за этой сталинской установкой искусствовед и автор экспериментальной марксистской экспозиции Третьяковки 1931 года Алексей Федоров-Давыдов в 1940-е — 1950-е вынужден был отойти от классовой интерпретации истории русского искусства, полностью переключившись на националистический нарратив. В 1920-е он писал, что искусство эпохи капитализма принципиально интернационально и что одинаковые процессы идут во всех национальных школах, но, скажем, в книге 1951 года «Великий художник Илья Ефимович Репин» он уже воспроизводит обязательную националистическую формулу: «в дни суровых испытаний, когда фашистские полчища приблизились к столице нашей Родины, наш великий вождь Сталин назвал имя Репина в числе тех выдающихся деятелей, которые составляют вершину культуры великой русской нации».

Опытная марксистская экспозиция в Третьяковской галерее, начало 1930-х

Опытная марксистская экспозиция в Третьяковской галерее, начало 1930-хЗаданная Третьяковым националистическая установка, совмещенная с демократическим, освободительным импульсом, в 1940-е была переосмыслена в государственно-националистическом духе, а уже в наши дни из сочетания демократического и имперского в дореволюционном искусстве репрезентируется только одна имперскость. Так была устроена прогремевшая только что юбилейная выставка Валентина Серова, которая — сколько ни говорили ценители о великолепном художественном мастерстве виртуоза — воспринималась именно как историко-бытовая и только во вторую очередь художественная (весь серовский модернизм, а заодно и политическая сатира были запрятаны на нижний затемненный этаж, чтобы «графика не выцветала»). Эта выставка стала блестящей галереей портретов распознаваемых по экспликациям царей и аристократок, с которыми желали соотнести себя зрители самых разных социальных слоев — «вельможи и простолюдины»; выставку приходили не смотреть, а читать, но читать, наслаждаясь глазами, не как сухой текст, а как великолепный цветник оживших исторических образов. Все разговоры об «уничтоженной национальной элите» и «генофонде нации», сопутствовавшие выставке, были поддержаны визитом Путина, который лично пожелал посмотреть на последних русских царей. Ну и на «как написано!», конечно.

* * *

Роль старой Третьяковки как центрального исторического музея нации, где особенно легко манипулировать воображением, выстраивая «художественные» образы в самоочевидные последовательности и не затрудняясь «достоверным» историческим комментированием, укрепляется на фоне умирания советских историко-бытовых и революционных музеев, построенных по классовой модели. Собственно, такой классовый музей еще в 1930-х годах умер внутри самой Третьяковки — это была та самая марксистская экспозиция Федорова-Давыдова, которая при всем своем новаторстве не могла не раздражать своим дидактизмом, отвлекающим от «собственно искусства». Каждый этап развития искусства в ней был снабжен навязчивым классово-детерминистским комментарием, связывающим художественные объекты с определенным состоянием производственных отношений. По сути, экспозиция строилась так же, как в музеях атеизма, где каждый объект культа сопровождался разъяснением его места в быте и представлениях определенного класса, — только материалистически разоблачалась не вера в Бога, а вера в искусство. В СССР программной частью атеистического воспитания считались и этнографические, антропологические, геологические, и все вообще нехудожественные, особенно естественнонаучные, музеи.

Почтовая марка, посвященная юбилею Третьяковской галереи

Почтовая марка, посвященная юбилею Третьяковской галереиНесмотря на сворачивание в СССР классового подхода в построении нарратива художественного музея, классовый подход существовал в исторических, историко-бытовых и краеведческих музеях. В 1920-х, когда встал вопрос о сохранении усадеб и особняков, была найдена форма музея-усадьбы, подразумевавшая сохранение не просто памятника архитектуры, а классового музея дворянского или боярского быта, который не идеализировался, не очернялся, но реконструировался и разъяснялся. Так был организован открытый в 1920-е и закрытый в 1930-е годы Бытовой музей 1840-х годов, в котором был представлен быт демократической дворянской интеллигенции этого периода (музей был растворен в фондах Государственного исторического музея).

До конца советского периода экспозиции краеведческих музеев строились не «безотносительно», а исходя из представления о позициях классов, находящихся друг с другом в антагонистических отношениях, — и некоторые из этих экспозиций дожили до наших дней. Скажем, в обновленной в 1980-х экспозиции Музея ситца в Иванове данные о владельцах и организаторах мануфактур сопоставлены со сведениями о рабочих волнениях и революционной борьбе за трудовые права. Точно так же через классовый анализ показаны археологические экспонаты в краеведческом музее Великого Новгорода. При этом быт фабрикантов или реалии Новгородской республики не осуждаются и не очерняются — через музейную реконструкцию повседневности и производства дана диалектическая картина отношений хозяев и работников. Та самая классовая диалектичность, которая, как сегодня считается, ни к чему в «чисто художественных» галереях портретов меценатов, а по совместительству владельцев фабрик, — например, на выставке Серова в ГТГ.

Экспозиция Музея ситца в Иванове

Экспозиция Музея ситца в ИвановеСамые радикальные из историко-бытовых музейных проектов просуществовали недолго и в основном не пережили сталинский консервативный поворот, связанный с возрождением национализма. С конца 1920-х и до конца 1940-х годов многие историко-бытовые музеи были закрыты или прикреплены к более крупным музеям, чтобы потом опять же быть ликвидированными, поддерживающие их структуры вроде Общества изучения русской усадьбы были расформированы, а их активные сотрудники — репрессированы. Тогда же пострадали и «художественные» музеи, в первую очередь Государственный музей нового западного искусства. Причина была та же: они не соответствовали утверждавшемуся сверху народно-националистическому подходу.

Те историко-бытовые музеи, что выжили после этой «большой чистки», оказались на периферии институциональной системы. В советское время их, конечно, поддерживали, но главными в музейной сфере СССР были вовсе не они, а художественные музеи-гиганты вроде Пушкинского, Третьяковки и Эрмитажа. Два последних вполне могли бы быть именно историко-бытовыми музеями, но были превращены в их противоположность — музеи изобразительного искусства. Позднесоветская «религия культуры», общая и для власти, и для диссидентов, позволила перенести эту музейную систему в постсоветское время, когда она естественным образом начала деградировать, попав в изменившиеся экономические условия, но принималась практически всеми без вопросов и не была подвергнута критическому переосмыслению. Но тут у старых музеев изобразительного искусства появился конкурент.

* * *

Заигрывая с «гордостью нации», в ХХI веке власть пользуется проверенными инструментами (будь то советская живопись или Репин с Серовым), но не прочь привлечь и современное искусство в его международном понимании — по определению наднациональное. Разрешение этого противоречия лежит на поверхности: какими бы космополитичными в культурном смысле ни были выставки, художники и аудитория — как институция музей является проводником «национального». Ни его архитектура, ни его начинка здесь ни при чем: оболочка так же подгоняется под мировые требования, как и содержимое. Музей как таковой, а вовсе не то, что в нем показывают, — инструмент пропаганды «национального».

Лоббирование руководством ГЦСИ своего музея современного искусства строилось на игре в «национальные достижения»; возможные манипуляции с бюджетом были вторым стимулом для чиновников от культуры. Мечта о федеральном музее превратилась в идею фикс. «Во всей России нет ни одного полноценного музея современного искусства, сопоставимого с основными зарубежными аналогами, и целесообразно строить его в первую очередь в Москве», — говорил Михаил Миндлин.

Экспозиция строилась так же, как в музеях атеизма, — только материалистически разоблачалась не вера в Бога, а вера в искусство.

В стране, где за 25 лет капитализма не построили «нормального» музея искусства ХХ века, фантазии о нем выдают желание соответствовать международным трендам в сфере национального воображаемого. Давно замечено, что постройка музея современного искусства — проявление своего рода карго-культа капиталистической современности. На Ближнем Востоке богатые нефтью государства строят свои музеи не только потому, что шейхи вкладывают в искусство деньги или любят шиковать (хотя верно и это). Главная идея мегамузеев — Гуггенхайма в Персидском заливе или различных центров искусств, носящих имена отцов восточных народов, — в монументальной форме воплотить национальную гордость. Это важно не только для «молодых наций» вроде ОАЭ и Катара, получивших независимость в 1970-х, но и для бывших республик Советского Союза, в том числе России, которая гордится своей тысячелетней историей. В постсоветский период поиск национальной идентичности активизировался, если не сказать «начался заново». Дежурные отсылки к прошлому не работают — изменились мировой контекст и содержание понятия «Россия», появились новые формы национализма. С прошлым работают и конструируют его так же, как настоящее.

В России огромные деньги выделяются на музей современного искусства не только потому, что это удачный повод их разворовать: по логике российского хозяйствования в каждый проект и так заложена статья на «распил». Но наивно считать, что несколько миллиардов было выделено только ради того, чтобы обогатились не самые близкие к верховной власти люди. В проекте музея современного искусства (повторимся: искусства наднационального) заложен именно национальный интерес.

За последние лет пятнадцать были опробованы разные инструменты национальной пропаганды — часть из них была признана менее эффективной. И Московская биеннале тоже создавалась как «большой проект для России». Пусть конкретному министру культуры искусство на биеннале кажется грудой кирпичей — важно, что, несмотря на «эстетические» разногласия, это площадка, через которую Россию можно транслировать как серьезный национальный проект. Так было и два года назад с «Манифестой» в Санкт-Петербурге, которая совпала с актуализацией дискурса «русского мира».

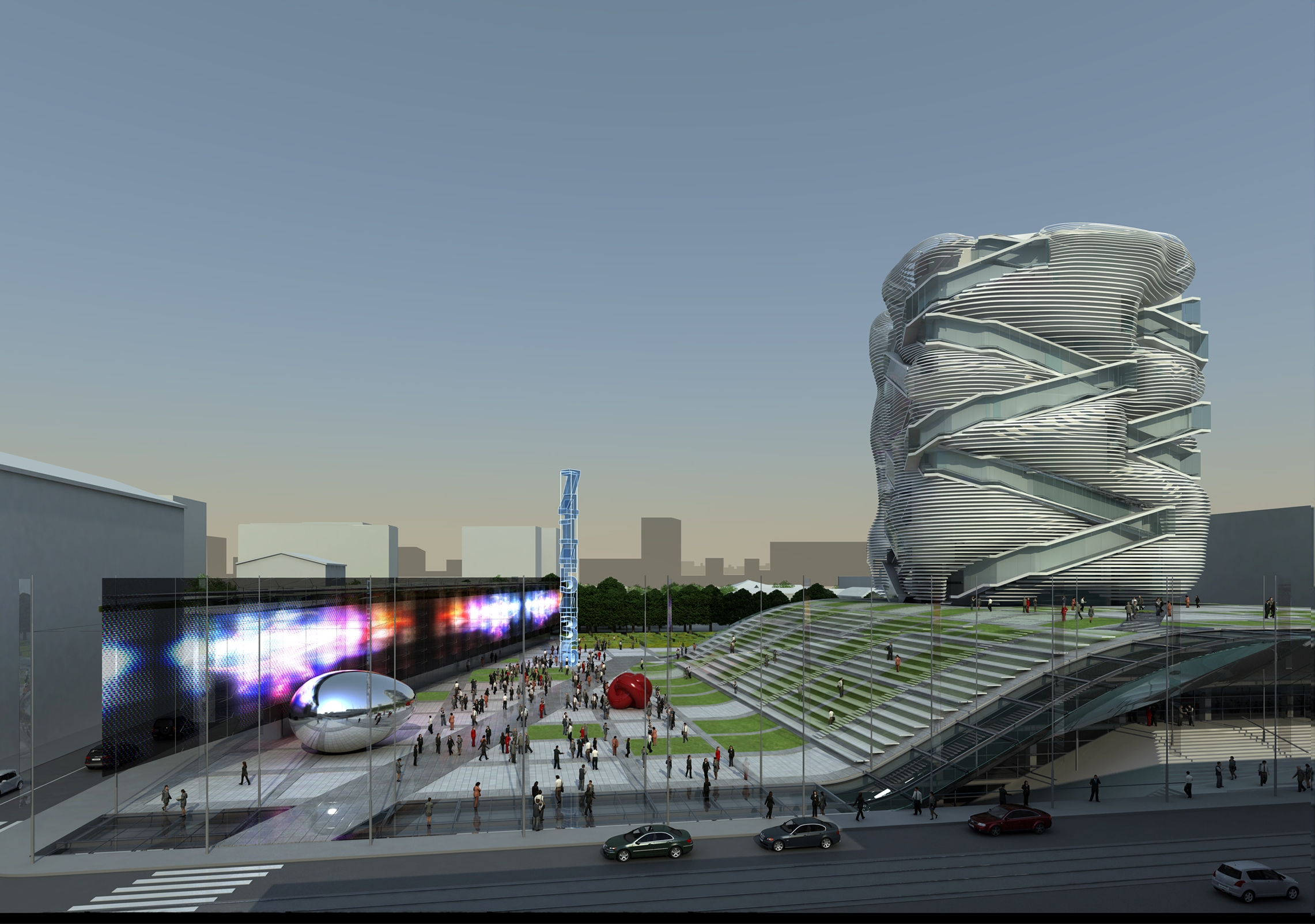

Один из проектов нового здания ГЦСИ в Москве

Один из проектов нового здания ГЦСИ в МосквеИ все же при всей своей затратности музей — более надежное вложение в «национальный» капитал. Конечно, в кризис стараются инвестировать во что-то более броское и народно-патриотическое, и потому проект музея, задуманного ГЦСИ, заморожен. Но не стоит исключать, что в будущем его разморозят или создадут его аналог.

На национальную логику музея современного искусства работало и художественное сообщество, даже та его часть, у которой сильна аллергия на националистические нарративы. Интеграция современного искусства через структуру мегамузея или мегасобытия — всегда политтехнология. Таким образом власти косвенно переманивают на свою сторону недовольных, а публика, настроенная условно прогрессистски, со скепсисом отнесется к выставкам типа «Романтического реализма» и тем более «Православной Руси», но в случае биеннале или музея современного искусства будет настроена благосклонно. Побольше «нового» и «неожиданного». Если все будет сделано как надо, то событие или институция будет выглядеть «как в лучших домах Лондона и Парижа», но смысловую рамку будет задавать тот, кто платит.

Предметом национальной гордости становится учреждение. Это логично и неизбежно в стране, где правит бюрократия, спаянная с бизнесом и криминалом. Единственно важная для властей составляющая такого музея — документооборот, подтверждающий его существование, и материалы в СМИ. Архитектура, выставки, коллекция и звездные кураторы — только инфоповоды. Важна еще только фигура директора, который должен быть «эффективным» управленцем и назначенцем с накопленным опытом серости. Эта фигура нужна опять же для СМИ, реальным директором обновленных музеев является российская бюрократия — коллективно. На эту логику указывают все музейные перестановки последнего времени.

Предметом национальной гордости становится учреждение.

Когда содержанием музея становится его учрежденческая сущность, в него можно больше не заглядывать — проще прочитать о его административной работе, посмотреть интервью с директором, изучить список выставок и упоминания в прессе. Музею интересна теперь медийная скандальность акционизма, пример чему — шумиха вокруг очереди на Серова. Идеал, к которому он стремится, — открытие Олимпиады в Сочи. Ярко о главном в нашей большой и богатой стране.

Выставлять в таком музее можно что угодно. Коллекция превращается в конструктор, из которого собираются все новые выставки: этому способствуют укрупнение музеев и программы межмузейного сотрудничества. Привозные выставки — будь то «Манифеста» или текущая выставка Кранахов — делаются ради того, чтобы сказать: наконец это можно увидеть в России. Так же гордятся на Ближнем Востоке, когда в только выстроенный пустой музей привозят импрессионистов. Такое отношение свойственно не только чиновникам, но и художественному сообществу: о проекте музея говорили в том духе, что хоть и плохонький — но главное, чтобы построили.

* * *

Государственная бюрократия и глобальный капитализм совместными усилиями будут воспроизводить описанный паттерн настолько долго, насколько им это позволят. Если первая стремится подчинить музеи как пропагандистское орудие, то второй все время повышает ставки в сфере коммерциализации выставочных пространств. Музеи могут, конечно, существовать практически вне государственного контроля. Не надо забывать, что Третьяков и Рокфеллеры — это локомотивы капиталистического национализма, и музеи, которые они создают, могут жить без бюджетных вливаний и «в свободном мире» — они готовы стать главными игроками на музейном поле, если государственная машина ослабеет. И фактор «национального» от этого не исчезнет, просто примет другие формы. Примеры всем известны.

Альтернатива может начать прорастать и через нынешнюю ситуацию, но не сможет оформиться до конца. Музеи будут постоянно сбивать с дороги, как в 1990-е и 2000-е, когда, например, в Иванове их оккупировали в частных интересах. Пример такого остановленного движения — музей «Пресня» в Москве, который стал было реальной площадкой для разговора о постсоветском через события 1905-го и — особенно — 1993 года. И тут же полетели головы сотрудников, а еще чуть погодя под удар попали экспозиция и в целом статус музея как музея революции.

Классово-конфликтный подход к экспонированию материала неумолимо уничтожается.

Музеи революции, так же как вообще классово-конфликтный подход к экспонированию материала, неумолимо уничтожаются. Классовое экспонирование сворачивается в пользу примиряюще-патриотического нарратива о великих представителях и сокровищах нации. В революционном Иванове — когда-то третьей промышленной столице России, где сегодня почти ничего не осталось от былого производства, — в 2000-е годы не только ставят памятники «фабрикантам и меценатам», но и музеям дают имена промышленников, чьи особняки были когда-то отданы под музеи.

В центральном для ивановской истории Музее ситца занимавший большую часть второго этажа раздел экспозиции, посвященный знаменитым агитационным тканям 1920-х годов, был демонтирован еще в 2007 году, чтобы дать место постоянной экспозиции моделей Славы Зайцева; ивановский Музей первого Совета используется как универсальный выставочный зал для коммерческих экспозиций. Панорама стачки на Талке — сердце этого музея — закрыта и разрушается: печальное отражение судьбы московского музея «Пресня» и его панорамы.

Краеведческий музей в городе Слободском, где хранится коллекция русского авангарда

Краеведческий музей в городе Слободском, где хранится коллекция русского авангардаИменно в провинции бросается в глаза параллель между ликвидацией проблемного классового экспонирования и гибелью музеев революции, с одной стороны, и с другой — шатким положением, в котором оказываются коллекции авангарда в местных художественных музеях, которые, как и краеведческие, борются за финансовое выживание. Как и Музей первого Совета или Музей ситца, Краеведческий музей города Слободской (Кировская область) вынужден ради заработка прятать ядро своей коллекции. Но только в данном случае это не историко-бытовая экспозиция, а несколько десятков первоклассных произведений авангарда, распределенных сюда в 1920-е годы Наркомпросом, — они убираются в запасники, чтобы, например, разместить коммерческую выставку тропических бабочек. Такая же история происходит в Петрозаводском художественном музее, где, чтобы показать заезжую выставку батика, в запасник прячутся не иконы и не второсортные «русские» пейзажи XIX века, а авангард, который в карельском Петрозаводске представлен работами филоновцев (Порет и Глебовой).

Иногда вытеснение авангарда в запасники или высылка из постоянных экспозиций на гастроли для заработка совпадает с эстетическими предпочтениями местного музейного руководства, но не это решающий фактор. Самим своим существованием эти музеи и их коллекции противоречат ситуации, в которой оказались, а потому их отдают на откуп коммерческим структурам, местным Союзам художников и, конечно, нуждам государственной пропаганды. Авангард провинциальных собраний, хоть к нему и прицепилось определение «русский», в большей степени, чем современное искусство, неудобен для националистической инструментализации. В нем могут быть национальные элементы, как, например, у Натальи Гончаровой, и крупные институции в России умеют этим пользоваться, но сам проект подобного искусства — так же как проект революционных и классово организованных историко-бытовых и краеведческих музеев — предполагает радикальное преодоление границ национального, чего не так много в сегодняшнем современном искусстве. Оно наднационально по факту своей миграции с биеннале на биеннале, из музея в кунстхалле — но внутри страны музейная система охотно принимает «национальное», не желая мыслить «классовое».

И, возможно, альтернативу националистической логике центрального художественного музея — будь то старая Третьяковка с искусством от икон до модерна, Новая Третьяковка с авангардом и соцреализмом или будущий Музей современного искусства — стоит искать именно в запасниках провинциальных краеведческих, художественных и революционных музеев, которые таят в себе вытесненное нынешней музейной системы.