Коренизация. Просвещение. Великорусский шовинизм

Чем все-таки была Средняя Азия для СССР и СССР для Средней Азии? И что происходит теперь? Большой опрос исследователей

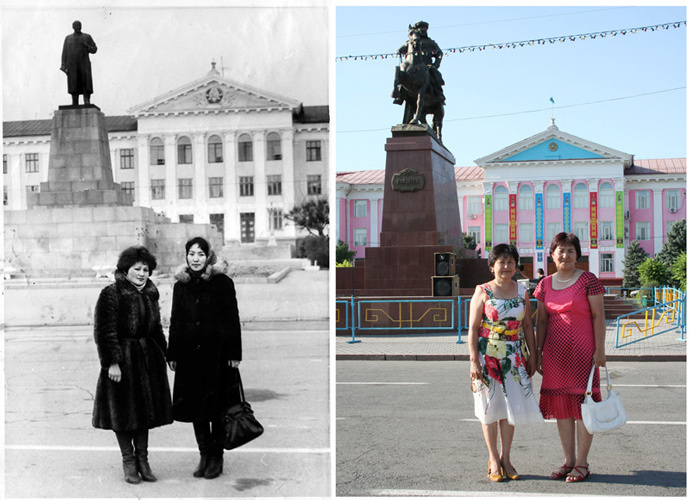

Ербосын Мельдибеков, Нурбосын Орис. Семейный альбом. 1989—2009

Ербосын Мельдибеков, Нурбосын Орис. Семейный альбом. 1989—2009Нескольким исследователям истории и современности стран Средней Азии было предложено ответить на следующие вопросы.

Говоря о советской культурной политике в национальных республиках, расставляют акценты очень по-разному: подчеркивая явления в диапазоне от империалистической колонизации до освобождающего интернационализма, от подавления локальной культуры до просвещения, от производства эгалитаризма до конструирования новой элиты. Какие бы вы предложили основные координаты (хронологические, политические, идеологические, культурные...), чтобы сориентироваться в этом сложном, неоднородном и противоречивом явлении? Какие примеры из среднеазиатской истории кажутся вам тут наиболее полемически яркими?

Как раннесоветская политика в отношении среднеазиатских народов соотносится с национальной политикой Российской империи перед революцией?

Какое наследие оставила нам позднесоветская национальная политика в Средней Азии? Что в этом наследии можно использовать сегодня как прогрессивное и вселяющее надежды, а что оказывается тяжелым и скорее репрессивным грузом прошлого?

Можно ли говорить о современном российском или каком-либо ином империализме в отношении Средней Азии?

Какие художественные практики в современной Средней Азии кажутся вам наиболее интересными? Чем? С какими проблемами постсоветской/постколониальной ситуации связано это искусство? Какие вопросы о производстве художественного высказывания оно ставит?

Какие основные проблемы вскрывает и ставит выезд населения Центральной Азии на заработки в Россию (трудовая миграция)?

Участники опроса:

Сергей Абашин

Георгий Мамедов и Оксана Шаталова

Мадина Тлостанова

Руфь Дженрбекова

Олжас Кожахмет

Первыми поставлены ответы, подробно анализирующие советскую историю региона (Сергей Абашин, Георгий Мамедов, Оксана Шаталова, Мадина Тлостанова), далее — ответы, посвященные прицельно проблематизации отношения к прошлому (Руфь Дженрбекова), в конце — ответы, акцентирующие современную политическую обстановку (Олжас Кожахмет).

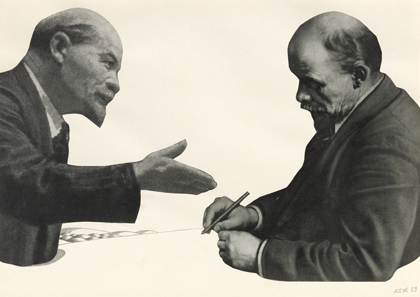

Вячеслав Ахунов. Лениниана. 1977—1982

Вячеслав Ахунов. Лениниана. 1977—1982Сергей Николаевич Абашин

доктор исторических наук, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, Россия

— Говоря о советской культурной политике в национальных республиках, расставляют акценты очень по-разному: подчеркивая явления в диапазоне от империалистической колонизации до освобождающего интернационализма, от подавления локальной культуры до просвещения, от производства эгалитаризма до конструирования новой элиты. Какие бы вы предложили основные координаты (хронологические, политические, идеологические, культурные...), чтобы сориентироваться в этом сложном, неоднородном и противоречивом явлении? Какие примеры из среднеазиатской истории кажутся вам тут наиболее полемически яркими?

Как раннесоветская политика в отношении среднеазиатских народов соотносится с национальной политикой Российской империи перед революцией?

— Хотя существует большая историография о национальной политике Советского Союза в Средней Азии в 1920-х годах, но о более позднем времени, 1930—1940-х, и уж тем более о периоде после Второй мировой войны публикаций очень мало. Отсюда у нас искаженное представление о советском времени и его последствиях. Мы больше говорим о 1920-х годах, о национальном размежевании, и меньше обращаем внимания на то, что происходило позже... Поэтому то, что я сейчас буду говорить, — это не какие-то установленные факты и представления, а, скорее, мои личные соображения, часто интуитивные, и здесь еще требуется большая исследовательская работа.

Российская империя пришла в Среднюю Азию довольно поздно, во второй половине XIX века, это одно из самых последних ее территориальных приобретений. Поэтому этот регион, с одной стороны, имел образ наиболее колониального: когда Российская империя его завоевывала, она уже во многом смотрела на имперский опыт Британии и Франции. А с другой стороны, этот регион был в составе империи так недолго, что эта колонизация особенно-то и не развернулась в своем классическом, скажем так, виде — по сравнению, допустим, с Британией в Индии или Францией в Северной Африке. Что касается национальной политики, то ее Российская империя сперва подчеркнуто обходила, стараясь не придавать административный статус национальностям. Например, в первой переписи Российской империи не было вопроса о национальностях, а был вопрос о языках — хотя потом, задним числом, этот вопрос переосмыслялся в вопрос о том, какие национальности существуют. В результате в Средней Азии национальные идентичности до прихода советской власти не были оформлены ни административно, ни идеологически, ни политически, они только-только начинали формироваться, и существовало много дискуссий, как должна выглядеть этнографическая, языковая и национальная картина региона.

Когда пришли большевики, первой их целью было установить контроль над регионом, удержать его в орбите нового советского государства. И это было непросто — в регионе преобладало местное мусульманское население, Москве не хватало сил, чтобы полностью диктовать здесь свои условия. Поэтому большевики скоро стали привлекать на свою сторону разные слои местных жителей, идти на уступки, заключать договоры с разными группами местной элиты. Недавно вышла книжка американского историка Адиба Халида, он рассказал о союзе большевиков с мусульманскими интеллектуалами, в частности, наиболее радикально мыслящими джадидами, которые были ориентированы на идею модернизации и чьи интересы отчасти совпадали с интересами большевиков. Именно такой союз позволил не только восстановить контроль центра над Средней Азией, но и приступить к более интенсивным реформам местного социального устройства.

Одним из первых результатов политики советской власти стало национальное размежевание 1924—1925 годов, когда возникли союзные республики Узбекистан и Туркменистан. В 1929 году статус союзной республики получил Таджикистан, в 1937-м — Казахстан и Кыргызстан. В этих новых образованиях, имевших атрибуты государственности, местная элита занимала важные политические должности. Это был совершенно иной, нежели в Российской империи, уровень взаимодействия центра и региона. Кремль вынужден был в той или иной степени согласовывать с местными элитами свои действия и решения, старался так или иначе учитывать интересы разных местных групп, быть арбитром между ними. В этом была отчасти и политика «разделяй и властвуй» тоже. Но не только. Была политика вовлечения местных элит в государственное управление, которая превратилась в целую кампанию «коренизации» в конце 1920-х — начале 1930-х годов.

Правда, в 1930-е годы те группы, с которыми были договоренности в 1920-е годы, постепенно были так или иначе удалены из власти, значительная часть их была репрессирована. И в 1930-х годах началось привлечение новых, уже советских, элит из числа местных жителей, которые были совершенно советизированы, думали и говорили совершенно большевистским идеологическим языком.

Национальные идентичности до прихода советской власти не были оформлены ни административно, ни идеологически, ни политически.

Когда мы говорим о сталинизме, то полагаем, что существовал жесткий контроль Сталина или Кремля над Средней Азией через инструменты репрессий и постоянной смены правящих групп в союзных республиках. Так и было. Но, несмотря на существование такого жесткого контроля, все-таки можно, на мой взгляд, говорить о том, что союз или договор центра с местными элитами продолжал сохраняться и воспроизводиться. Этот договор включал в себя два элемента. С одной стороны, у центральной власти была собственная сильная эмансипаторская, модернизаторская идеология, согласно которой нужно развивать отсталые регионы. С другой стороны, была идея, что эти регионы удаленные и опасные и нужно вести себя осторожно с ними, стараясь не доводить дело до открытых конфликтов. Свидетельства такой политики, которую я условно называю «переговорами», мы видим на протяжении всего послевоенного периода, когда практика репрессий стала менее значимой. Например, в 1950 году было создано Министерство хлопководства СССР. Оно фактически занималось Средней Азией, и во главе министерства стоял бывший руководитель Узбекистана. В 1957 году, при Хрущеве, представитель того же Узбекистана вошел даже в Президиум (Политбюро) ЦК КПСС, фактически высший орган власти в стране в целом. То есть уровень представительства региона в рамках всего СССР поднимался, и голос этих представителей, интересы населения Средней Азии так или иначе принимались во внимание.

Регион был стратегически важным из-за ресурсов: там был хлопок, уран, золото, нефть и газ… Регион был также важным с военно-стратегической точки зрения, так как соприкасался с Китаем, Ираном и Южной Азией. Все это Кремль учитывал, выстраивая свою среднеазиатскую политику. Но Москва была не очень уверена в том, что способна сама, без местной поддержки, контролировать Среднюю Азию, поэтому она все время привлекала местные элиты к выработке региональной стратегии и передавала им часть полномочий для решения многих вопросов. И мне кажется, что кульминацией этого «переговорного» процесса между центром и союзными республиками были 1970-е годы, когда значительная часть управленческих функций в регионах перешла фактически в руки местных чиновников. Республики, которые десятилетиями управлялись несменяемыми политиками, получили высокую степень автономии, обещая, конечно, взамен полную лояльность Москве и выполнение наиболее важных требований в экономике (тот же хлопок), в военной и некоторых других сферах.

Следствием этой ситуации стало опасение центра, что республики существуют уже сами по себе, и это вызвало события 1980-х годов, так называемое узбекское, или хлопковое, дело, когда Москва попыталась путем массированных уголовных преследований установить жесткий контроль над Узбекистаном. Но, мне кажется, это был, скорее, эксцесс, который показал не столько силу, сколько слабость центра: вместо одних он ставил других, но эти другие все равно сохраняли пугающую с кремлевской точки зрения автономность.

Итак, несмотря на то что советское время было периодом жесткой интервенции советской, коммунистической, социалистической, модернизационной идеологии и эта интервенция происходила порой с репрессиями, то есть Москва всегда пыталась определять всю политику, у нее никогда не было желаемой полноты контроля — регион, его население и элиты существовали в чем-то отдельно, в стороне, и центру приходилось искать компромиссы и пытаться учитывать местную специфику. Когда в 1991 году решался вопрос о судьбе СССР, новое руководство в Кремле, обсуждая будущее СССР, решило «сбросить» с себя Среднюю Азию как непонятную и тяжелую, как считалось, «ношу»: не местные среднеазиатские элиты разорвали сложившийся с центром договор, а сам центр односторонне вышел из этого договора.

Никаких масштабных экономических, социальных или культурных проектов у России для Средней Азии нет.

— Можно ли говорить о современном российском или каком-либо ином империализме в отношении Средней Азии?

— Если говорить об отношениях России и уже независимых среднеазиатских государств, здесь сохраняется двусмысленность. У России остались амбиции быть доминирующей силой на постсоветском пространстве, и среднеазиатские страны приглашаются во всякие интеграционные проекты: в ОДКБ, в Европейский экономический союз и так далее. При этом, собственно говоря, элита Кремля так и не может для себя сформулировать, зачем России Средняя Азия и зачем Средней Азии Россия. Обычно все сводится к идее, что надо поддерживать там стабильность, потому что это регион, который может потенциально быть опасным, — поэтому Москва предлагает гарантии безопасности и военную поддержку местным правительствам. Но никаких масштабных экономических, социальных или культурных проектов у России для Средней Азии нет — в том числе в силу экономических и финансовых сложностей в самой России. Однако при этом Кремль ревностно относится к тому, что местные элиты и местное население, видя, что Россия ничего особенно не может им дать, начинают обращаться за поддержкой к другим центрам силы — Китаю, Европе, США.

Такая двойственность политики России видна и в вопросе о миграции: с одной стороны, мы Среднюю Азию включаем во все союзы, с другой, значительная часть российского общества, СМИ и большинство политиков говорят, что нам здесь, в России, мигранты не нужны. Тут конфликт разных риторик и интересов налицо. Дискуссия о том, что же дает Россия, обостряется и в самих среднеазиатских обществах. Ответ толком никто не может сформулировать.

— Какое наследие оставила нам позднесоветская национальная политика в Средней Азии? Что в этом наследии можно использовать сегодня как прогрессивное и вселяющее надежды, а что оказывается тяжелым и скорее репрессивным грузом прошлого? Какие практики актуализации и критики кажутся вам тут наиболее уместными (в том числе, возможно, из тех, к которым вы сами причастны)? Или, напротив, спорными?

— Мы сейчас столкнулись с многоуровневым глобальным кризисом проектов эмансипации. Возможно, причина тут в ослаблении экономической мощи Европы и Запада, которые являлись главными двигателями проектов модернизации. Может быть, сама идея такой модернизации и эмансипации оказалась подорвана разного рода опасениями. Например, массовая миграция беженцев реконструирует консервативную идеологию в Европе, согласно которой нужно отгородиться от всего внешнего мира, чтобы сохранить свои ценности. А идея отгораживания противоположна идее модернизации и эмансипации.

Подобные кризисы происходят и на постсоветском пространстве, в частности, в Средней Азии. Ушла идеология советской модернизации и универсализма, и на ее место пришли национальные идеологии. Все они, конечно, так или иначе включили идею эмансипации. Допустим, в Казахстане эмансипация теперь понимается как включение в мировой рынок, в глобальное движение товаров, таможенные союзы и так далее. В Узбекистане — как максимальное закрытие от глобального рынка, привлечение инвестиций и протекционистские меры по поддержке собственной промышленности. Хотя это разные проекты, но отсылают к идее развития. Но в то же время эти проекты переосмысляются в национальном ключе, многие идеи советской модернизации отвергаются, например, пересматривается вопрос о роли женщины, изобретаются новые национальные традиции. Как к этому относиться? Можно понимать этот процесс как разнообразие модернизаций, каждая — со своими локальными особенностями. А может быть, мы видим новую форму архаизации и локализации, когда многие сферы не развиваются, а деградируют, начинают преобладать не универсальные проекты, а клановые и групповые интересы. И, увы, Россия тут не может предложить ничего такого, что бы показывало путь выхода из такой локализации, и, похоже, Запад и Китай тоже больше не хотят апеллировать к универсальным большим проектам вроде развития и модернизации, больше преследуя своим собственные эгоистические интересы.

Мы столкнулись с многоуровневым глобальным кризисом проектов эмансипации.

Если брать культурный срез процессов последнего времени, то тут господствует постколониальный эффект неразберихи: живы еще какие-то советские институты и представления, и в то же время уже существуют какие-то другие, национальные проекты. Постколониальный человек — человек, который не может разобраться, кто он и где он, в каких он координатах находится: немножко советский и немножко национальный, немножко глобальный и немножко локальный. Отсюда большое разнообразие субкультурных, местечковых проектов, часто связанных с какими-то группами интересов и никак не взаимодействующих в большом потоке, существующих отдельно друг от друга. Кризис универсальных идеологий привел к смерти и большие культурные формы.

— Какие основные проблемы вскрывает и ставит выезд населения Центральной Азии на заработки в Россию (трудовая миграция)?

— Миграция говорит об успехе эмансипации, которая совершилась в советское время, о том, что Средняя Азия вошла в глобальное пространство (в том числе через имперское и советское пространство, идеи, социальные связи и инфраструктуры). В то же время миграция говорит о том, что тип этой эмансипации сформировал много новых неравенств и зависимостей, которые советский проект не смог преодолеть и даже законсервировал. Миграция говорит также и о том, что имперские и советские связи трансформировались в какие-то новые связи, переговоры между центрами и перифериями, которые, как я говорил, шли в советское время, продолжаются и сейчас, хотя сейчас стороны не всегда хотят именоваться «центром» и «периферией».

Вот характерный пример преемственности и переосмысления инфраструктуры между Россией и Средней Азией — в том числе в аспекте трудовой миграции. Первая железная дорога в Средней Азии стала строиться в 1880 году от Каспия к южным границам нынешней Туркмении, лишь к 1888 году она достигла Бухары и Самарканда, а в 1899-м — Ташкента. Первоначально задача этой дороги, которая шла параллельно южным границам империи, заключалась в необходимости быстрой переброски войск на случай возможных военных действий в регионе, в том числе в Закавказье. Со временем военная задача дополнилась экономической: в Среднюю Азию стали ввозить мануфактуру и хлеб, а вывозить хлопок. По ней же двигались переселенцы. Причем люди и товары проделывали часть пути по Каспийскому морю от/до Астрахани. Лишь в 1900—1906 годах была построена новая прямая дорога Оренбург — Ташкент, которая стала основной и ускорила движение людей и товаров между Средней Азией и Центральной Россией (и далее Европой и Ближним Востоком). И в советское время дорога, которая дополнилась новыми ответвлениями, выполняла экономическую функцию прежде всего, но именно по ней двигались в регион войска для подавления басмачества, потом беженцы во время Великой Отечественной, потом войска в сторону Афганистана. И уже после распада СССР эта дорога стала одной из основных артерий движения трудовых мигрантов из Средней Азии в Россию.

Александр Угай. Из серии «Рабочие в пустоте». 2011

Александр Угай. Из серии «Рабочие в пустоте». 2011Георгий Мамедов и Оксана Шаталова

платформа ШТАБ, Бишкек, Киргизия

— Говоря о советской культурной политике в национальных республиках, расставляют акценты очень по-разному: подчеркивая явления в диапазоне от империалистической колонизации до освобождающего интернационализма, от подавления локальной культуры до просвещения, от производства эгалитаризма до конструирования новой элиты. Какие бы вы предложили основные координаты (хронологические, политические, идеологические, культурные...), чтобы сориентироваться в этом сложном, неоднородном и противоречивом явлении? Какие примеры из среднеазиатской истории кажутся вам тут наиболее полемически яркими?

Мамедов: Все это имело место — и угнетение, и освобождение. Даже на уровне риторики практически в любом советском тексте переплетается и то, и другое. Однако важно понимать, что всю советскую историю в Средней Азии нельзя свести к какому-то одному аспекту. Даже отношения центральной власти со Средней Азией с самого начала не были односторонними, далеко не все решалось в Москве. Интересный взгляд на раннюю советскую историю в Средней Азии предлагает американский историк Адиб Халид, который вообще считает, что роль Москвы, большевиков и революции в 1920-е годы была исключительно инструментальной для бухарских прогрессистских интеллектуалов — джадидов, которые именно благодаря революции и большевикам реализовали свои собственные задачи, сформулированные ими еще до революции. Джадиды мечтали построить современное национальное государство вместо феодального Бухарского эмирата. Фактически эта задача была ими воплощена в виде Узбекской ССР. Узбекская национальная идентичность и даже узбекский литературный язык — это, в общем-то, изобретения джадидов. Модернизация, национальное строительство, массовое просвещение — в этих аспектах цели и ценности большевиков и джадидов совпадали, но в случае Узбекистана именно джадиды играли ведущие роли на местах, и именно их представления о том, как эти задачи должны были решаться, имели ключевое значение. Во многом здесь полностью оказываются перевернутыми отношения центра и периферии — центр был использован условной периферией.

Амбиции джадидов по созданию национального узбекского государства в рамках СССР распространялись практически на всю территорию бывшего Туркестана, что, в свою очередь, задавало сложную динамику в межнациональных отношениях и распределении власти и ресурсов в регионе. Например, многие современные таджикские историки (и это практически официальная государственная позиция в сегодняшнем Таджикистане) исходят из того, что национально-территориальное размежевание в Средней Азии во многом было несправедливым по отношению к Таджикистану. Виновниками этой несправедливости видятся джадиды, ставшие в 1920-е главными агентами революции и большевиков в регионе, а так как джадиды сделали ставку на реализацию своих задач в рамках Узбекской ССР, то для сегодняшнего Таджикистана субъектом колониальных отношений выступает скорее Ташкент, а не Москва. На это накладывается и тот факт, что неравномерное распределение ресурсов и инфраструктуры (имевшее в советское время скорее символическое значение) в постсоветский период превратилось в реальный инструмент давления и доминирования. Например, в Таджикистане и Кыргызстане недостаточно собственных энергоресурсов, поэтому потребности этих республик в газе обеспечивались Узбекистаном. Для сегодняшнего Ташкента газовый вентиль в буквальном смысле — рычаг давления на соседей, которым власти Узбекистана активно пользуются. Так что невозможно свести всю сложность советской истории в Средней Азии к какой-то простой бинарной схеме.

Центр был использован условной периферией.

Одной из возможных периодизаций советской национальной политики в Средней Азии может быть та, которую предлагает другой американский историк Терри Мартин. Первый период — от революции до середины 1930-х, когда тон задавала так называемая ленинская национальная политика: вместе с культурной революцией стартует политика коренизации, кампания против великорусского шовинизма. Но в 1936 году появляется новая, сталинская, конституция, в которой снимается и классовая, и национально-освободительная повестка: борьба закончилась, проблема решена, единый советский народ, семья, дружба народов, Россия — старший брат и так далее… По мнению Мартина, этот отход от прогрессивной политики был скорее дискурсивным, то есть осуществленным на уровне текста, в то время как на уровне практики советская национальная политика продолжала осуществляться в логике позитивной дискриминации. Это довольно спорный взгляд, хотя бы потому, что в 1937—1938 годах по обвинениям в «буржуазном национализме» были расстреляны все ключевые фигуры прогрессивной национальной политики — те же бывшие джадиды в Узбекистане и другие среднеазиатские революционеры и коммунисты. Практически все руководители среднеазиатских республик 1920-х — начала 1930-х были расстреляны.

Со Второй мировой войной во многом появилось то общее, что цементировало разные этнические группы внутри СССР и чего не дала Средней Азии революция. Недаром среди самих большевиков в 1920-е годы ходила мысль, что революция в Средней Азии была колониальной — в том смысле, что она касалась только колонизаторов, которые жили на территории анклавов вроде Пишпека (так назывался Бишкек до 1926 года). Нужно было создать нарративы, объединяющие людей, а таких успешных нарративов было мало. Использовалось в таком качестве, например, антиколониальное предреволюционное среднеазиатское восстание 1916 года, которое советские историки стремились связывать в один комплекс с Октябрьской революцией. Но именно Вторая мировая война стала той «родовой травмой», которая объединила всех советских людей, в том числе через вынужденную индустриализацию Средней Азии, связанную с эвакуацией производств, и своего рода культурную революцию — ведь не только промышленность была перенесена, но и киностудии, многие вузы и т.п.

Практически все руководители среднеазиатских республик 1920-х — начала 1930-х были расстреляны.

В оттепель происходит программное возвращение послереволюционной повестки в связи уже с международным антиколониальным движением, которое Советский Союз в этот период активно поддерживает. Средняя Азия еще раньше, в 1920-х — начале 1930-х, воспринималась как витрина Коминтерна, как образец революционных преобразований на Востоке. Сюда отправлялись различные международные делегации, и многие приехавшие были вдохновлены происходившим как преодолением расизма традиционной колониальной политики. И вот в 1960-е в СССР происходит слабое возвращение всего революционного, в том числе и в национальной политике. Артемий Калиновский пишет о том, как в этот период глобальная антиколониальная политика Советского Союза использовалась республиканскими руководителями как аргумент для лоббирования модернизационных инфраструктурных проектов в своих республиках. Тот же Калиновский считает, что именно в этот период происходит окончательная деколонизация Средней Азии, начало которой положила революция.

Кроме того, в 1960-е появляется программная рефлексия по поводу конфликта между революцией и модернизацией, с одной стороны, и пассеизмом в отношении традиций, которые были утрачены, — с другой; происходит переосмысление бинарной ситуации «за нас или против нас» в культуре 1920-х — 1930-х годов. На момент революции европейская часть Российской империи имела гораздо более сложную социальную структуру, чем, скажем, Кыргызстан. В Кыргызстане было родоплеменное общество, где вся элита была связана с населением родовыми и прочими аффективными связями. Поэтому модернизационный разрыв, произведенный революцией, здесь проходил через семьи, роды и кланы, разрывая эти аффективные связи. Рефлексия этой ситуации в Центральной Азии появляется раньше, чем откровенно реакционные российские деревенщики 1970-х. В 1960-е идет диалектическая дискуссия, Чингиз Айтматов — яркий тому пример. Но в 1970-е тот же Айтматов от диалектики дрейфует в сторону почвенничества.

Вторая мировая война стала той «родовой травмой», которая объединила всех советских людей.

— Как раннесоветская политика в отношении среднеазиатских народов соотносится с национальной политикой Российской империи перед революцией?

Мамедов: Самоописание большевиков строилось на том, что произошел радикальный разрыв, что империя пала и началась эра освобождения. Но можно обратить внимание (как, например, сделала Франсин Хирш) на то, что экспертами большевиков по национальным вопросам продолжали оставаться имперские этнографы, что источниками, на которые они ссылались, продолжали оставаться источники имперские. Таким образом, многие имперские «паттерны» продолжали существовать в отношениях между Москвой и национальными республиками. Но, опять же, нельзя мыслить политику большевиков как односторонне-централистскую — она строилась на сложном взаимодействии с местными элитами.

— Какое наследие оставила нам позднесоветская национальная политика в Средней Азии? Что в этом наследии можно использовать сегодня как прогрессивное и вселяющее надежды, а что оказывается тяжелым и скорее репрессивным грузом прошлого?

Мамедов: Меня смущает само слово «наследие»: оно предполагает какую-то завершенность и отдельность от современности, а я не вижу никакого такого «советского наследия», отдельного от современной практики. Например, вопрос о национальном, столь актуальный в сегодняшней политике, неотделим от советской истории. В первоначальном варианте советской национальной политики считалось, что все сформированные национальные идентичности постепенно растворятся, отомрут, будут диалектически сняты — как будет преодолено и само государство. Отказ от такого марксистского взгляда и классового подхода произошел в сталинское время, когда национальное деление замораживается в идеологии дружбы народов. И потом продолжается искусственное воспроизводство и производство этих отдельных национальных идентичностей. Сергей Абашин показывает, например, что именно антимарксистская, эссенциалистская и изначально маргинальная концепция этноса, которая разрабатывалась в Институте этнографии Академии наук СССР с 1960-х, оказывается востребованной среднеазиатскими политическими лидерами и учеными в 1980-е годы и превращается в основу идеологических представлений о национальной идентичности в постсоветский период.

В 1970-е Чингиз Айтматов от диалектики дрейфует в сторону почвенничества.

— Какие практики актуализации и критики кажутся вам тут наиболее уместными (в том числе, возможно, из тех, к которым вы сами причастны)? Или, напротив, спорными?

Мамедов: Сейчас совершенно забыт антиколониальный аспект советской национальной политики 1920-х годов, который по своему пафосу сопоставим с постколониальным теоретическим дискурсом, появившимся только в 1970-е годы. Например, широкая кампания по борьбе с великорусским шовинизмом, когда русским постоянно напоминали, что они должны вытравливать из себя имперские комплексы, в прессе регулярно публиковалась критика бытового национализма, а слово «колонизатор» считалось оскорбительным. Сейчас нам сложно оценить жест, например, Семена Чуйкова, который в 1936 году организовал во Фрунзе антиколониальную выставку, посвященную восстанию 1916 года и рассматривавшую эти события с точки зрения восставших, — хотя сам он был этническим русским и мог вполне оказаться жертвой этого восстания, потому что оно носило откровенно межэтнический характер. Постепенно эту кампанию борьбы с великорусским шовинизмом свернули, и она оказалась стерта из коллективной памяти. Хотя могла бы стать основой для нового деколониального сознания.

Семен Чуйков. Киргизское восстание против царизма в 1916 году. 1936

Семен Чуйков. Киргизское восстание против царизма в 1916 году. 1936— Можно ли говорить о современном российском или каком-либо ином империализме в отношении Средней Азии?

Мамедов: Конечно же, Кыргызстан, как и любая другая страна глобальной периферии, является точкой пересечения разных империализмов — и американского, и российского, и китайского, и турецкого, и западноевропейского. Но так как это интервью будет опубликовано в российском издании, мне кажется наиболее уместным поговорить о российском империализме. И тут мне кажется важным даже не разговор о неоимперских амбициях путинского режима, «русском мире» или Евразийском союзе — это все вещи довольно очевидные, — а о специфическом российском имперском комплексе, который остается неотрефлексированным даже внутри прогрессивной и критической российской культуры. Насколько я понимаю, постколониальная теория сегодня становится популярной в поле вокруг современного искусства как язык, который привлекается для критики извечных отношений Россия/Запад. В этом контексте Россия предстает культурной колонией Запада. Собственная же имперская история России и современная постколониальная динамика на постсоветском пространстве в контексте постколониальной критики не рассматриваются. В то же время, когда критика российского империализма начинает формулироваться в бывших советских республиках, в России это зачастую вызывает истерику: как вы можете называть нас колонизаторами, когда мы построили вам тут заводы, фабрики… Будто не люди, которые здесь жили, строили все это, а якобы кто-то приехал и им тут все построил. В общем, это интересный комплекс, уникальный для российской имперской культуры: одновременно смотреть на условный Запад и ощущать себя по отношению к нему вторичным и подчиненным — и брать на себя роль просветителя и прогрессора по отношению к территориям, которые лежат восточнее (отрицая при этом колониальный характер этих отношений). На этом была построена, например, концепция евразийства: Россия — это такая переходная зона, и в посредничестве — ее миссия. К слову, и в Российской империи, и в раннем СССР были такие таблицы с иерархиями народностей по факту грамотности, в которых на первом месте были, по-моему, финны, потом поляки, потом прибалтийские народы, потом русские, и в самом низу этой таблицы были среднеазиатские народы, среди которых Россия воспринимала себя, исходя из этой иерархической логики, как несущую бремя «белого человека».

Ксенофобия начинается, когда москвичи снисходительно путают Пермь и Пензу.

Я, кажется, не встречал русского человека, который бы не был носителем великорусского шовинизма, с которым большевики вели борьбу в 1920—1930-е. Но ту также важно понимать, что этот имперский комплекс имеет не только этнонациональные характеристики, но и географические, так как в основе его лежит логика центра и периферии. Особенно он характерен для жителей Москвы, которая мыслится как точка отсчета, как центр империи. Доброжелательно-снисходительное отношение московских интеллектуалов к провинциалам или к выходцам из бывших советских республик, в общем-то, — оборотная сторона откровенного физического насилия против мигрантов. И, разумеется, часть той же картины мира — компенсаторный образ прогрессивного Запада, к которому нужно приобщиться. Современная российская ксенофобия начинается даже не тогда, когда кто-то обыденно называет людей «черными» или «хачами», а когда, например, москвичи снисходительно путают Пермь и Пензу, чему я сам был свидетелем.

Шаталова: Я бы совместила данный вопрос с вопросом про «позднесоветское наследие». Если выбирать акцент не в неком историографическом «объективном» модусе, а в свете современности, то наследие позднесоветской национальной политики — это наследие русского шовинизма. Как это «наследие» воспринимается сегодня? Очень по-разному, поскольку — здесь мы в очередной раз сталкиваемся со сложным комплексом — банализованный расизм совмещался в СССР с риторикой дружбы народов, с борьбой за интересы республик в экономической сфере, то есть не было тотальной гомогенной ситуации, было множество ситуаций. Отсюда — сегодня есть две тенденции работы с этим «наследием» со стороны людей, которые могли испытывать и испытывают сейчас опыт исключения по этническому и национальному признаку. Первая — идентификация с официальной риторикой «дружбы народов» («раньше дружно жили», «национальностей не замечали») — реактивное образование, если можно воспользоваться психоаналитической метафорой. Вторая — такая же известная посттравматическая реакция, повторение травмирующей ситуации: отождествление всего советского с имперским русским и отсюда нигилизм в адрес всего советского. Такая позиция сегодня активно подпитывается актуальной российской ксенофобией, воспринимаемой как «неизжитый совок». Хотя, конечно, тут корни не только в советском, но и в досоветском — что явно наблюдается и при изучении советского. Один пример: в Кыргызстане в 1963 году пышно отмечалось «добровольное присоединение Киргизии к России» 1863 года — благодаря этому празднованию во Фрунзе появились первые образцы монументального искусства. То есть имперские коннотации «дружбы народов» даже не скрывались. Протяженность «1863—1963» задавала континуум — от Российской империи до Советского Союза, и это утверждение века непрерывной дружбы маскировало разрывы событий, случившихся в период этого драматического столетия, в частности, антиколониальное восстание 1916 года.

Я не встречал русского человека, который бы не был носителем великорусского шовинизма, с которым большевики вели борьбу в 1920—1930-е.

Таким образом, два варианта рецепции «позднесоветского наследия» понятны как реакция на имперский шовинизм. Что не означает, что их не нужно критиковать. Хотя бы потому, что не только первая, но и вторая позиция не лишена признаков «идентификации с агрессором». Пример: публикуется исследование, авторка которого отрицает сознательность политического выбора людей из Центральной Азии — принявших советскую власть и нашедших в ней ресурс для выстраивания собственной субъектности. Мол, коммунистки, женщины из женотделов были «зомбированы» и прочее. Это тоже колонизирующий подход — когда людям априори отказывается в праве/возможности выбора позиции, они могут быть только «зомбированы», «обмануты»; такой взгляд инфантилизирует людей. Таким образом, как колонизаторы, так и их критики зачастую видят в людях из Центральной Азии лишь объекты политических экспериментов, но не акторов, не агентов влияния, не активных творцов собственной жизни — тогда как коллективная и персональная память, а также советские архивные материалы могут представить сотни и тысячи ярких примеров обратного (впрочем, сторонники второй позиции зачастую уверяют, что советские архивы сфальсифицированы: такой тотализирующе-паранойяльной позиции возражать невозможно).

На третьем симпозиуме ШТАБа «Понятия о советском в Центральной Азии» бишкекская исследовательница Нина Багдасарова предложила интересную формулу: анализируя либеральные интерпретации «страданий советского человека», она свела вместе понятия «отчуждения» и «приобщения» [1] и предположила, что если и существовало некое специфически советское «страдание», некая специфически советская негативная эмоция, то это страдание было связано именно с отчуждением от активной политической позиции, от «приобщения». То есть при непрестанном декларировании того, что каждый советский человек является строителем коммунизма и должен усвоить «кодекс строителя коммунизма», действительное политическое участие отчуждалось. Представители так называемых национальных окраин еще острее могли ощутить это отчуждение, к которому добавлялся элемент имперского обесценивания. Коренные жители республик строили не только «коммунизм», но и собственную идентичность «строителя коммунизма», вкладывая в это строительство свои творческие, интеллектуальные, эмоциональные ресурсы, — и одновременно так или иначе сталкивались с текстами про то, что «Россия цивилизовала отсталые окраины», «без русских тут была бы пустыня», «только русские работали на заводах»; такие тексты, которые являлись бытовым рефреном в советское время, не исчезли и сейчас. Неудивительно, что советское может трактоваться как «чужое», «привнесенное извне». «Истинное» может лишь «взрасти органично». Эта органическая, биологическая метафора сейчас очень популярна в Центральной Азии, в том числе среди интеллигенции. Она базируется на примордиалистском допущении, на аргументации, которая на шаг близка (и нередко этот шаг делается) к мотивам «ментальности» и «генетики». Это допущение о благе «эволюции, но не революции», то есть натурализации и биологизации истории. Тут, конечно, возникает вопрос о том, что такое «внешнее» и «внутреннее», вопрос о пресловутом «подлинном Я» — и о том, что такая эссенциализация субъектности ведет к сегрегациям и дискриминациям разной модальности, не только по этническому признаку.

Коренные жители республик выстраивали собственную идентичность «строителя коммунизма» — и одновременно сталкивались с текстами, что «Россия цивилизовала отсталые окраины».

Здесь полезным средством в понимании советского может быть работа с «приближающими линзами», внимательное изучение архивных источников. Метаобзор часто не улавливает чего-то важного и существенного, схватывая лишь контуры властных директив — но не схватывая того, как эти властные директивы «присваивались» людьми «на местах». Сейчас мы готовим книгу, один из материалов которой — публикация «товарищеской переписки» женотделовок Киргизии, которую подготовила и подробно прокомментировала Анара Молдошева, историк и гендерная исследовательница из Бишкека. Подобные тексты хорошо демонстрируют ограниченность и неэвристичность как первой, так и второй редуцирующих позиций.

Однако сказанное в большей степени относится к рецепции колониальных влияний внутри Центральной Азии. Как работают с таким «наследием» в России — большой вопрос. Имперское и колониальное в России проявляется во множестве форм. Достаточно просто съездить в Москву или Петербург, как на тебя сваливается такая богатая этнография, что, кажется, со времен Туркестанского генерал-губернаторства ничего не изменилось. Причем я имею в виду не неких вымышленных «необразованных людей», а интеллектуалов на конференциях и современных художников, которые ничтоже сумняшеся называют Кыргызстан «провинцией» (провинцией чего?) и искренне удивляются, что в Бишкек летают самолеты. Это бытовой уровень имперского солипсизма, который не осмысляется и просто существует. Но и в публичном интеллектуальном поле России я не вижу лавины публикаций на эти темы. Среди российских авторов, работа которых может быть действительно насущна для честного осмысления российской имперскости и такого же честного противостояния ей, могу назвать Сергея Абашина; его работы не редуцируют советское ни к «плюсам модернизации», ни к «минусам репрессий», но стараются выдерживать диалектическое напряжение.

Семен Чуйков. Мальчик с рыбой. 1929

Семен Чуйков. Мальчик с рыбой. 1929— Какие художественные практики в современной Средней Азии кажутся вам наиболее интересными? Чем? С какими проблемами постсоветской/постколониальной ситуации связано это искусство? Какие вопросы о производстве художественного высказывания оно ставит?

Шаталова: Для меня наиболее интересны в Центральной Азии практики Креольского культурного центра: это арт-группа в составе Руфи Дженрбековой и Марии Вильковиской из Алматы. Они осмысляют постколониальное сознание не как переходную ресентиментную травмированность, а как самостоятельную ценность. Они рефлексируют пересечение в постколониальных субъектах, с одной стороны, национализации, а с другой, советизации. Например, есть много людей в Центральной Азии, которые не идентифицируют себя как «русские», но говорят только по-русски. Дженрбекова и Вильковиская пытаются через такое залипание в неучтенной культурной зоне, в неучтенной субъективности осуществить авангардный жест искусства: они видят само искусство как креольский эксперимент, как гибридность. Недаром они называют свой центр иногда «Креольный», иногда «Креольский», подчеркивая такое раздвоение, мерцание, — то есть у этого «культурного центра» нет определенного названия, определенной идентичности. Мультимедийность, мультидисциплинарность, трансдисциплинарность для них поэтому принципиальны. Они одни из первых, кто в нашем культурном пространстве стал разрабатывать жанр музыкальной лекции-перформанса.

Они разрабатывают свою терминологию для описания нашего региона. Например, актуализировали слово «Трансоксиана» времен Александра Македонского: словосочетание «Центральная Азия» звучит слишком «геополитично», «Туркестан» — колониально. «Трансоксиану» можно понимать как территорию трансидентичности, трансфеминизма, трансгресии.

Мария Вильковиская, Руфь Дженрбекова. Перформанс на поэтическом фестивале «Between the Lines / Жолдар арасында / Между строк». 2015

Мадина Тлостанова

ординарный профессор постколониального феминизма, Отделение гендерных исследований, Линчёпингский университет, Линчёпинг, Швеция

— Говоря о советской культурной политике в национальных республиках, расставляют акценты очень по-разному: подчеркивая явления в диапазоне от империалистической колонизации до освобождающего интернационализма, от подавления локальной культуры до просвещения, от производства эгалитаризма до конструирования новой элиты. Какие бы вы предложили основные координаты (хронологические, политические, идеологические, культурные...), чтобы сориентироваться в этом сложном, неоднородном и противоречивом явлении? Какие примеры из среднеазиатской истории кажутся вам тут наиболее полемически яркими?

— Было и то, и другое — все, что перечислено в вашем вопросе. Но это не дихотомии, а формы выражения одного и того же — колониальности бытия, власти, знания, эстетики, гендера. Это светлая и темная стороны одной и той же советской модерности. Навязывание этой модерности, пусть и с самыми благими намерениями (хотя я лично не очень верю в их благость), — преступление. Например, насаждение одной «правильной» формы образования и просвещения за счет уничтожения других. Эгалитаризм и интернационализм — на бумаге и в риторике, циничная покупка местных элит или их вымуштровывание — в реальности. Ведь настоящие свои элиты были в основном уничтожены, а новые советские «нацкадры» созданы взамен буквально с пеленок. Известно, что во многих национальных республиках создавались даже специальные интернаты для местных детей, где они забывали родной язык и обычаи, отрывались от семьи, а потом избранные обучались в партшколах и академиях общественных наук — это такая, в сущности, классическая колониальная схема, и от продуктов такого искусственного отбора многие республики до сих пор не могут избавиться…

И все действительно зависит от акцентов, от прихотливой памяти или нежелания отказываться от мифов прогрессизма, от миссионерских синдромов насильственного облагодетельствования. Нельзя забывать, что, согласно одному безымянному поэту игбо, пока у львов нет своих историков (или, добавим, как в нашем случае, если их сгноили в тюрьме, расстреляли или изгнали из страны), истории об охоте будут всегда прославлять охотников. Все ключевые события во взаимоотношениях метрополии и национальных окраин, колоний, республик (называйте как хотите, это не меняет сути) представлены крайне неравномерно и несимметрично в официальной историографии и в устных историях, воспоминаниях, фольклоре и других неофициальных источниках другой половины. И в течение всего советского времени знать свою историю «львам» не позволялось. Учебники были написаны «охотниками» или прирученными «львами».

Да и самоощущение у людей может быть при одинаковых условиях очень разным. Потому что градус чувствительности к подавлению и попранию человеческого достоинства, национальной гордости и тому подобных очень, в сущности, условных и зыбких, но одновременно важных вещей у всех разный. Один человек искренне радовался советской политике театрального мультикультурализма и всерьез верил, что декады национальной культуры в Москве с ансамблями песен-плясок, придуманными народными костюмами, писателями — певцами родной Абхазии, Киргизии (далее подставляйте любую республику) — и тому подобными знаками негативной дискриминации — реальный путь к равенству и дружбе народов. А другой с детства осознавал свою ущемленность и униженность или же, наоборот, стремление насильственно ассимилировать в покровительственных патерналистских формах. Мне постоянно приходится с этим сталкиваться и в научной работе, и в собственном опыте.

Пока у львов нет своих историков, истории об охоте будут всегда прославлять охотников.

Большинство центральноазиатских и кавказских респондентов, с которыми я работаю, говорят о том же. Я вижу одно различие между позднесоветским и сегодняшним расизмом — первый был скрытым и не всегда осознаваемым, а второй откровенен и даже горд собой. Но оба связаны с дегуманизацией — в формах ориенталистских, демонизирующих или экзотизирующих — не важно. Тут я вижу скорее преемственность между царской колонизацией Туркестана (хотя во многом, если не брать чисто военные моменты, она была более чувствительной к различиям и даже пыталась поначалу не вмешиваться в местную жизнь), политикой большевиков, которые удачно манипулировали лозунгами, но все равно оставались колонизаторами и дегуманизировали местное население, и сегодняшним пост/неоколониальным состоянием, в котором вынуждены жить люди, чье будущее, по словам Франца Фанона, «под залогом».

Примеры такой преемственности вписываются в имперско-колониальные матрицы, но с советским идеологическим привкусом. Моноэкономические хлопковые и другие проклятья продолжают влиять на экономику этих стран. В советских национальных столицах существовала этносегрегация: местным не позволяли селиться в этих городах или же давали делать это только в специально отведенных местах — и это не в XIX веке, а вплоть до второй половины XX! Мои родители, например, были едва ли не единственными принадлежащими к местному населению учениками в ташкентской и нальчикской городских общеобразовательных школах в 1930—1940-х годах. Существовало религиозное и языковое ущемление. В Нальчике уже моего собственного детства 1970-х годов не было ни одной настоящей мечети, но были православная церковь и синагога, а мою двоюродную сестру в ташкентской школе хотели в это же время исключить из комсомола за посещение похорон собственной бабушки, поскольку они проходили по мусульманскому обряду, тогда как пасхальные куличи продавались в хлебном магазине совершенно свободно. Были установлены иерархии в номенклатуре: первый секретарь обкома был русский, а через какое-то время, когда сменилась всегда крайне противоречивая и непродуманная национальная политика, первый секретарь был поставлен уже местный, эдакий Ариэль из тех самых искусственно взращенных элит, а секретарем по идеологии стал русский. Та же ситуация была и в университете в национальной республике позднесоветского времени: ректор, как правило, местный, проректор по науке — русский. Вот вам колониальность знания в чистом виде. Это как известная крановщица Клава — символ советского гендерного равенства из старого учебника русского языка для иностранцев или крокодил Гена, работавший, как вы помните, крокодилом в зоопарке.

В Нальчике 1970-х годов не было ни одной настоящей мечети, но были православная церковь и синагога.

Я упрощаю, конечно, но для меня, как для человека изнанки советской модерности/колониальности, это важнее лозунгов и интернационалистских деклараций. Поскольку я занимаюсь незападным феминизмом, то важной вехой в истории советской национальной политики для меня является худжум — движение за освобождение женщин Востока. Крайне спорное движение и отнюдь не для всех освобождающее. Здесь важно учитывать классовые и сословные различия, что обычно не делают в силу того же застывшего гомогенизирующего ориентализма. В ранней советской истории важной была так называемая коренизация, привлечение к работе в государственных институциях республик представителей местных титульных национальностей, которая и стала одним из факторов, приведших к появлению проблематичных советских национальных элит. Кстати, эти элиты не были циничной «компрадорской буржуазией», в них попадались (во всяком случае, поначалу) истово верившие в коммунизм люди, которые при этом были патриотами малой родины и реально хотели способствовать ее процветанию. А уж потом все стало меняться, как стало оно меняться и в метрополии.

— Можно ли говорить о современном российском или каком-либо ином империализме в отношении Средней Азии?

— На мой взгляд, надо говорить не об империализме (это понятие, оставшееся в прошлом, во всяком случае, в его классических формах), а о колониальности как об особом качестве, о послевкусии, которое остается после того, как империализм и колониализм формально завершились. Это некий упорно воспроизводимый след в мышлении, восприятии, эстетических представлениях. В Центральной Азии эта аберрация модерности выражается в форме самоколонизации, саморасиализации, двойного сознания, культа общества потребления и массовой западной культуры и тому подобных аберраций. Россия воспринималась долгое время в Центральной Азии как агент модерности и модернизации, в зависимости от отношения людей к этой теме кто-то прославлял «старшего брата», пытался мимикрировать, кто-то под страхом репрессий осуществлял критику упрощения и разрушения этнонациональной культуры. Но эта эпоха трансляции модерности через Россию все же медленно, но уходит, и происходит переориентация на другие модерности — кстати, совершенно не обязательно западные.

Колониализм и империализм закончились, а колониальность, увы, осталась.

Здесь важно различать социальные классы и слои, потому что все очень неоднородно. Едущий в Россию на заработки гастарбайтер, чьей мечтой еще недавно было получить российское гражданство, и оппозиционный центральноазиатский интеллектуал в изгнании, к примеру, в Норвегии — это совершенно разные субъектности. В последние годы зарождаются какие-то иные коалиции, не основанные на российско-советском колониализме, но неожиданно апеллирующие к некогда существовавшим, а потом развалившимся экономико-хозяйственным и культурным отношениям и региональным связям. Иногда это может быть виртуально-культурный связующий фактор вроде новых изданий пантюркизма, иногда религиозный, хотя, на мой взгляд, говорить о какой-либо тотальной исламской угрозе в этом регионе, как и о попытках новой колонизации со стороны третьих сил, все же будет натяжкой. Мифологизация религиозной темы на руку опять-таки местным неоколониальным правителям, которые используют угрозу не одобряемых ими форм ислама как фактор закручивания гаек. Словом, колониализм и империализм закончились, а колониальность, увы, осталась. И въелась очень глубоко в самих жителей Центральной Азии.

— Какое наследие оставила нам позднесоветская национальная политика в Средней Азии? Что в этом наследии можно использовать сегодня как прогрессивное и вселяющее надежды, а что оказывается тяжелым и скорее репрессивным грузом прошлого? Какие практики актуализации и критики кажутся вам тут наиболее уместными (в том числе, возможно, из тех, к которым вы сами причастны)? Или, напротив, спорными?

— Мне кажется, что сами эти несколько десятилетий опыта советской модерности/колониальности — опыт коренизаций и русификаций, поддержки национальной культуры с целью ее ускоренного развития и отмирания, культивации маячащей впереди утопии создания советского человека как этно-расового метиса, воспитанного на русской культуре и в советской идеологии, но не имеющего национальности, — привели к возникновению в 1960—1980-е годы очень тонкого слоя местной интеллигенции. Эта интеллигенция ориентировалась и в русской, и в советской культуре, что-то знала о западной, в какой-то мере имела выходы на собственную полуразрушенную традицию. У них была множественная оптика видения мира и себя в нем. И все это интересно и плодотворно переплеталось и выражалось чаще всего в формах художественного иносказания, потому что ни в каких других формах этому бы просто не дали существовать. Как сказал карибский писатель Уилсон Харрис, в колониальных странах историография часто «погребена в искусстве воображения». Это касается театра, кино, литературы, изобразительного искусства. Вот это, мне кажется, произошло и в Центральной Азии, и на Кавказе. Но эти процессы не успели толком начаться, когда развалился СССР, и вместо сложного ренессанса переосмысленной национальной культуры, обогащенной мировыми обертонами, произошел откат во всякие лубочные эрзац-варианты национальной самобытности. Опять-таки обобщать здесь нельзя, в разных странах было по-разному, но я намечаю пунктиром некую тенденцию, которая мне кажется очень опасной и, увы, весьма реальной.

— Какие художественные практики в современной Средней Азии кажутся вам наиболее интересными? Чем? С какими проблемами постсоветской/постколониальной ситуации связано это искусство? Какие вопросы о производстве художественного высказывания оно ставит?

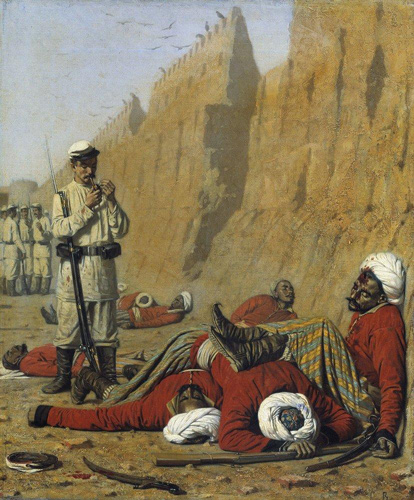

— Мне интересно — причем везде, а не только в Центральной Азии — деколониальное искусство, которое осознанно направлено на освобождение сознания, знания, бытия, восприятия от сковывающих элементов модерной/колониальной матрицы, возвращая людям достоинство, память о прошлом, давая силы бороться за более справедливый мир и себя в этом мире. Бывший колониальный Иной, инородец, художник с национальной окраины обретает голос и начинает говорить, писать, творить не в рамках орнаментального этноискусства и не пытаясь подражать бывшему или нынешнему хозяину, а так, что и самый крутой постмодернист оказывается неспособным проникнуть в его вселенную смыслов, потому что она замешена на полипространственной герменевтике. Такого рода искусство может быть современным, оперирующим самыми новыми тенденциями, приемами, веяниями, но при этом обращаться к космологическим основаниям своей культуры — с осознанием, конечно же, их условности, сконструированности и изменчивости. Мне интересны художники, которых можно назвать трикстерами, демистификаторами, иронистами, пограничными субъектами. Иными словами, такой художник — это не шаман как застывшая в вечности эмблема самого себя, а скорее шаман, окончивший академию изящных искусств, съездивший на стажировку в Европу или в США, но не порвавший при этом свои связи с шаманизмом и освободительным активизмом и рассматривающий национальную культуру не как архаику, а как живое и современное начало, находящееся в сложных отношениях с глобальной модерностью/колониальностью и с ее местными клонами. В эту модель вписывается ряд художников Центральной Азии, работающих с видеоартом, с инсталляциями, осуществляющих фальш-антропологические проекты и главным образом, конечно, обращающихся к акционизму: например, Вячеслав Ахунов, Вячеслав Усеинов, Саид Атабеков, Сауле Сулейменова и Куаныш Базаргалиев. Они заняты критическим осмыслением ориентализации и самоориентализации, ироническим обыгрыванием и поиском пересечений различных властных систем — российской, советской, западной, местной неоколониальной. Эти художники проблематизируют прокрустово ложе, ограничивающее современного художника коммерциализацией и цензурой, критикуют обесценивание человеческих жизней и воспроизводство немоты и бесправия при всех режимах, размышляют об условности навязываемых эстетических канонов и попытках их свержения, рефлексируют по поводу концептов национальной культуры, самобытности и подобных клише.

Василий Верещагин. После неудачи. Из туркестанского цикла. 1868

Василий Верещагин. После неудачи. Из туркестанского цикла. 1868Руфь Дженрбекова

Креольский культурный центр, Алма-Ата, Казахстан

Эпоха, которую мы называем модерностью, возникала по всему миру в различное время при различных обстоятельствах. В Центральную Азию эта эпоха пришла в виде советизации, и вопрос, вокруг которого главным образом вращается сегодняшняя дискуссия об оценках советского периода центральноазиатской культуры, состоит в том, насколько пассивным можно изображать местное население, чтобы говорить о нас как о пострадавшей, словно бы покоренной завоевателями, стороне.

На мой взгляд, советскую власть довольно сложно рассматривать как каким-то образом внешнюю по отношению к нам. Разве на Кубе, к примеру, принято считать коммунизм чем-то иноземным? В наших условиях советскую идентичность уместно было бы представить как неустранимо двойственную, гибридную, совмещающую в себе признаки колонизатора и колонизируемого [2]. Логика любой империи держится на производстве и поддержании этого различия между субъектом и объектом колонизации. Но в гомогенизированном обществе СССР такого различия не существовало. Лежащий в основе советской идеи эгалитаризм способствовал стиранию той колониальной культурной дистанции, которая до революции поддерживалась Российской империей и была необходимым условием ее экспансии в страну «туземцев». По этой причине крайне сложно говорить о Советском Союзе как о настоящей империи, ибо именно практики позитивной дискриминации и марксистское понимание национальных различий как в известной мере опосредованных и даже обусловленных классом позволили в короткое время преобразить «туземный» Туркестанский край в общество модернистского типа. Та культурная инфраструктура, что обеспечила возникновение местных национальных школ — живописи, архитектуры, театра, оперы и балета, литературы, симфонической музыки, — была создана совместными усилиями «периферии» и «центра», что в целом исключало ориентализацию союзных республик, универсализируя их по европейскому образцу. Хорошая или плохая, но эта ситуация противоположна описанной Эдвардом Саидом логике стереотипизирования Востока как места экзотики. Если классические империи использовали колониальные материалы и образы для создания собственной высокой культуры — не только искусства романтизма и раннего модернизма, но также философии и науки, — то в СССР дистрибуция знания с самого начала была скорее центробежной: интеллектуальная элита на местах производилась с использованием ресурсов «центра», чему служили и практики «коренизации», и национальные квоты в образовательных и культурных учреждениях, и общегосударственная риторика интернационализма.

Разве на Кубе, к примеру, принято считать коммунизм чем-то иноземным?

Обобщенно-негативная оценка советизации Центральной Азии в скрытом виде содержит эссенциалистскую идею о «природности» наций — как если бы национальное сознание наследовалось генетически или «впитывалось с молоком матери», а не создавалось властными институтами. Или как если бы идея пролетарской революции была российской в том же смысле, в каком идея мирового владычества Британии была именно британской. Дело, разумеется, вовсе не в том, чтобы как-то обелить Советский Союз с его террором, массовыми депортациями, «наказанными народами» и «пятой графой», а в том лишь, чтобы занять ответственную позицию по отношению к этому, совсем недавнему, прошлому — позицию, которая не нуждалась бы в (национально окрашенной) фигуре козла отпущения для невротической компенсации вытесненного чувства неполноценности. Критика СССР должна бы стать для нас самокритикой, имеющей прямое отношение к нашей современности.

Взгляд на советское как на «инокультурное», якобы органически чуждое местной «природе» (или даже «ментальности»), к сожалению, объединяет в современной Центральной Азии консервативную и либеральную мысли. В своей — во многих отношениях замечательной — книге «Искусство Казахстана» искусствовед Валерия Ибраева описывает культурную модернизацию Центральной Азии как процесс навязывания и принуждения, приведший к созданию «малоспособного к самостоятельному развитию общества» [3]. Не останавливаясь на этой оценке нашей способности к развитию, отметим характерную для подобной точки зрения проблему. С одной стороны, очевидный патернализм советской власти воспроизводит и сливается с традиционным патриархальным способом управления: «Советская тоталитарная схема управления идеально легла на родоплеменную организацию общества» [4]. С другой стороны, пролетарская культурная революция, насаждая европейские по происхождению образцы, вытаптывает местные формы культурной жизни, приводя к созданию «грандиозной фальшивки» [5] «национального по форме» соцреализма. Таким образом, Советы и поддерживают местный традиционный уклад через воспроизводство авторитарной власти патриархов, и одновременно разрушают его в том, что касается локальных культурных особенностей. Под всем этим просматривается неявное допущение, что Российская империя и сегодняшняя суверенная власть в Центральной Азии отличаются куда бо́льшим демократизмом и вниманием к разнообразию локальных отличий. Общий вывод всей главы можно сформулировать коротко: кто-то (?) насильственно пытался привить нам нечто чужеродное: «Процесс адаптации принципов европейской культуры был трудным путем усвоения другого видения мира…» [6] Но разве образование и просвещение (что и есть в конечном итоге модернизация) в принципе не являются этим самым «путем усвоения другого видения»? Именно такой путь проделали европейские империи, подчиняя, познавая и тем самым конструируя свой Восток [7]. Модерные трансформации Западной Европы, как и весь просвещенческий проект, точно так же были вызваны встречей с Другим, но только Европа выступала на этой встрече с доминирующих позиций, преобразуя свою собственную культуру с помощью политического и экономического, научного и художественного освоения огромного неевропейского мира.

Любой язык есть изначально язык Другого.

Модерность в любой части света имеет свою цену и свою темную сторону. Ее наступление связано с трансформацией сознания, а значит — с работой по переинтерпретации прошлого, осознанием вины и проговариванием травмы. Попытка выйти из ситуации в блеске моральной чистоты, переложив ответственность на «захватчиков», бесплодна, однако все еще, увы, привлекательна для многих. Подобно исследователям-колонизаторам XIX века, наделяющим своих заморских подданных субстанциональной нехваткой агентности и самостоятельности, наша интеллигенция часто склонна считать местных деятелей советской культуры подневольными, отчужденными от самих себя служителями идеологии, лишая их тем самым права на субъектность и представляя творческие и трудовые биографии тех времен в качестве неподлинных. При этом неясно, где искать ту самую аутентичность, в сравнении с которой советская культура Центральной Азии предстала бы подделкой: в дореволюционном прошлом? В настоящем?

Подобное обесценивание советского опыта культурного строительства воленс-ноленс воссоздает оппозицию между универсальной нормой и партикулярным отклонением от нее, увязывает подлинность с локальной герметичностью, дает пищу фантазиям об этнической чистоте и безусловной инаковости «туземцев», чья «самобытность» была якобы разрушена вторжением извне. По моему мнению, любая «самобытность» как раз и создается таким вторжением — как любой язык есть изначально язык Другого, как мысль всегда приходит откуда-то, чтобы стать нашей собственной. Полагать иначе означало бы не иметь даже потенциальной возможности отличить образование и просвещение от промывки мозгов и манипулятивной индоктринации (при том что такое различение порой действительно весьма проблематично).

Значение советского опыта сегодня постепенно проясняется по мере того, как становится очевидна степень происходящей демодернизации центральноазиатских государств, являющейся эффектом не менее изощренной, чем советская, идеологии, которую также можно с легкостью обвинить в том, что она лишает нас субъектности. Избавление от идентитарного эссенциализма и риторики подлинности позволило бы нам изменить эту тенденцию, увидев Центральную Азию равноправной частью глобального процесса межкультурных преобразований, вызванных к жизни исчезновением дистанций, — процесса объединения разнообразных регионов и культур под знаком трансмодерности [8]. Сегодня было бы как нельзя кстати увидеть наконец свою роль не в том, чтобы заученным еще в сталинское время образом разыгрывать костюмированное шоу «национальных особенностей», а в том, чтобы использовать свое уникальное прошлое для творческого самоконструирования, которым в конечном итоге и является человеческое познание.

Ербосын Мельдибеков. Мутации. 2007

Ербосын Мельдибеков. Мутации. 2007Олжас Кожахмет

участник Фонда Эбби Хоффмана, Алма-Ата, Казахстан

— Говоря о советской культурной политике в национальных республиках, расставляют акценты очень по-разному: подчеркивая явления в диапазоне от империалистической колонизации до освобождающего интернационализма, от подавления локальной культуры до просвещения, от производства эгалитаризма до конструирования новой элиты. Какие бы вы предложили основные координаты (хронологические, политические, идеологические, культурные...), чтобы сориентироваться в этом сложном, неоднородном и противоречивом явлении? Какие примеры из среднеазиатской истории кажутся вам тут наиболее полемически яркими?

— Подобный разброс оценок не только демонстрирует нам политическую актуальность вопроса, который остается одним из основных споров между разных оттенков левыми и правыми, но и отражает сложность и предельную противоречивость самого явления. Необходимо честно признать, что в реальности имели место буквально все перечисленные факты. Именно в этом уникальность первой в истории попытки построения бесклассового общества, где самые передовые практики оказались тесно переплетены с варварской жестокостью и архаикой. И туркестанские республики являют в этом смысле более чем показательный пример. Именно сталинская индустриализация осуществила по факту нацбилдинг (nation building), превратив родоплеменные группы и этнические общины в «воображаемые сообщества» современного типа, имеющие свою государственность (пусть и с весьма ограниченным суверенитетом), а также все сопутствующие институции и культурный аппарат. Процесс нациестроительства в рамках советской матрицы оказался незавершенным и деформированным. Общая экономическая отсталость региона, которому по-прежнему отводилась роль в большей степени сырьевого придатка, и политика жесткой русификации, с одной стороны, породили более высокий уровень культуры и социальных запросов, а с другой — пробудили к жизни местечковый шовинизм самого манкуртистского типа. Фрондирующая туркестанская бюрократия и прикормленная ею интеллигенция на полном серьезе стали представлять себя исключительно как жертв российской колонизаторской политики, демонстративно игнорируя все материально-технические достижения, которые не осуществлял в мировой истории ни один из известных империализмов. Эта ситуация стала одной из причин распада СССР, после которого процесс нацбилдинга продолжился на все той же советской материальной базе и гуманитарной подкладке (система образования, исторические концепции, произведения искусства), но под знаком зоологического антикоммунизма и безумной антисоветчины.

Я бы не стал сводить всю великодержавную и шовинистическую составляющую советского эксперимента исключительно к сталинскому термидору. Проблемы в национальном вопросе резко проявили себя буквально с первых дней существования нового государства. Полагаю, что оптимальным (в научном и политическом смыслах) вариантом было бы признать весь советский период осуществлением тех же процессов, что пережил Запад в XIX столетии: становление индустриального общества и нации как формы самосознания. Процессов, которые в силу ряда объективных и субъективных причин были вынуждены осуществлять убежденные противники капитализма и буржуазного общества. И они сами прекрасно осознавали, что дальше этого дело может и не пойти. Так и произошло. В следующий раз будем лучше стараться.

Постсоветские интеграционные процессы с Россией привели к упадку сельского хозяйства.

— Как раннесоветская политика в отношении среднеазиатских народов соотносится с национальной политикой Российской империи перед революцией?

— Расистские предрассудки многих рядовых большевиков и даже партийных руководителей по отношению к туркестанцам как грязным дикарям, которых можно цивилизовать только из-под палки, во многом были обусловлены их социальным опытом и многовековой традицией презрения к инородцам и нехристям, что и привело к целому ряду конфликтных ситуаций в первые годы советской власти. Однако говорить о полной преемственности, как это делают наши национал-демократы, означает производить антинаучную ложь.

— Какое наследие оставила нам позднесоветская национальная политика в Средней Азии? Что в этом наследии можно использовать сегодня как прогрессивное и вселяющее надежды, а что оказывается тяжелым и скорее репрессивным грузом прошлого? Какие практики актуализации и критики кажутся вам тут наиболее уместными (в том числе, возможно, из тех, к которым вы сами причастны)? Или, напротив, спорными?

— Сейчас главным позитивным достижением, которое необходимо сохранить в интересах культуры, качества жизни и ради соблюдения гражданских прав немалой части населения, является фактическое двуязычие — главная мишень казахстанских правоконсерваторов. Вытеснение русского языка, а также запланированный переход казахского алфавита на латиницу приведет к резкой деградации во всех областях жизни, окончательно низводя страну до уровня третьемирской колонии. Миллионы людей потеряют возможность приобщиться к знаниям, зато чудовищный размах обретут исламизация, архаичные родоплеменные традиции и примитивный этношовинизм. К сожалению, защита прав русскоязычных во многом апроприирована охранителями и теми, кого теперь называют «ватниками» (я предпочитаю термин «юнионисты»), поэтому особенно важно, чтобы люди эмансипаторных взглядов не стеснялись защищать свое (или чужое) право на родной язык. Только так можно будет убрать с этой темы стигму империалистического трояна.

Сомнительный выбор между пропутинским юнионизмом и прозападным национал-либерализмом.

— Можно ли говорить о современном российском или каком-либо ином империализме в отношении Средней Азии?

— Нужно. И поднимать вопрос о российском империализме необходимо в первую очередь. В экономическом отношении постсоветские интеграционные процессы с Россией привели к упадку сельского хозяйства, во многом поспособствовали обвалу национальной валюты и еще в дальнейшем ставят под сомнение вопрос о суверенитете страны. Несмотря на то что в последний год казахстанская администрация в значительной мере переориентировалась на китайских инвесторов, а роль мандаринского лобби в нашем «развитии неразвитости» трудно переоценить, именно неоколониальная политика российской буржуазии имеет надстройку в виде масс-медиа, под влиянием которых находится значительная часть населения страны. Пропаганда шовинизма, ксенофобии, милитаризма, казенной фолк-хистори, мракобесия и прочих духовных скреп оказывает огромное и разрушительное воздействие на интеллектуальный климат в стране и в значительной мере способствует консервации уже культурной и политической отсталости региона. «Оранжистская» оппозиция, в свою очередь, использует это обстоятельство для разжигания русофобии и как аргумент для вытеснения русского языка. Таким образом, большинству жителей Туркестана, которые ассоциируют себя с русской культурой или для которых русский попросту является родным языком, предоставляется крайне сомнительный выбор между пропутинским юнионизмом и прозападным национал-либерализмом.

— Какие художественные практики в современной Средней Азии кажутся вам наиболее интересными? Чем? С какими проблемами постсоветской/постколониальной ситуации связано это искусство? Какие вопросы о производстве художественного высказывания оно ставит?

— Большинство работ Ербола Мельдибекова посвящено осмыслению [пост]советского периода в Центральной Азии: это эмансипаторная трагедия индустриализации и слома кочевой жизни, изобретение традиций и конструирование идентичностей, распространение обскурантизма и деградация культуры под воздействием неолиберальных реформ, политическая коррупция, авторитарное насилие и социальная апатия большинства. Высоко оцененные за границей в сфере актуального искусства, его скульптуры, коллажи и видеоинсталляции вызывают лютую ненависть как у официозных традиционалистов, так и у большинства коллег по цеху, не чуждых симпатиям к почвенному мифу и боящихся любой «радикальности». Творчество Мельдибекова — это попытка делать искусство языком ангажированной политической публицистики в ситуации, когда даже художественное инакомыслие с каждым годом подвергается все более жесткой цензуре.

[1] Так можно перевести термин Дэвида Харви commoning — это политически активное отношение, обобществление-присваивание, «делание своим» как общим.

[2] См.: Илья Кукулин. «Внутренняя постколонизация»: формирование постколониального сознания в русской литературе 1970—2000 годов. Политическая концептология № 2, 2013, с. 149—185.

[3] Валерия Ибраева. Искусство Казахстана. Постсоветский период. — Алма-Ата: Тонкая грань, 2014, с. 15.

[4] Там же, с. 14.

[5] Там же, с. 21.

[6] Там же, с. 17.

[7] По выражению Виктора Сегалена, «сила экзотизма — не что иное, как сила мыслить иначе». См.: Victor Segalen, Essay on Exoticism: An Aesthetics of Diversity.

[8] О термине «трансмодерность» см., к примеру: Irena Ateljevic, Visions of Transmodernity: A New Renaissance of Our Human History? Integral Review, June 2013, Vol. 9, № 2, p. 200—219.