Современная музыка

Современная музыка«аминь». «Морячка»

© Colta.ru

© Colta.ruПисатель, поэт, публицист, критик, журналист, литературовед, теле- и радиоведущий, педагог, лектор — все это он, многогранный Дмитрий Быков. И все грани ярко блестят и заманчиво переливаются — такова природа его большого таланта и неуемного темперамента. Его эрудиция вызывает уважение, а то и зависть. Трудолюбие поражает — новые тексты появляются чуть не каждый день, и никаких признаков усталости не видно. Он знаменит, и по праву — его знают и любят тысячи, если не миллионы, читателей, зрителей и слушателей. Даже коллеги-писатели (редкий случай!) благоволят его творчеству: он — лауреат многих литературных премий, среди которых главные пока — «Национальный бестселлер» (дважды) и «Большая книга». Мало того, он еще и политический деятель — состоял членом Координационного совета оппозиции. Одним словом, он представляет собой целое явление — назовем его ДБ — неиссякаемый бурный поток на просторах российской культуры.

Но поток этот, увы, неглубок. Иначе, впрочем, и быть не может. Глубина потока, как учит школьный учебник физики, тем меньше, чем больше его поверхность, то есть, в случае ДБ, чем больше количество поводов, которые используются для самовыражения. Выбор велик — от поэзии куртуазного маньеризма до фантастической прозы, от популярного литературоведения до политических фельетонов в стихах. Если бы поток перестал расширяться, глубина его, быть может, и увеличилась бы; но тенденции к самоограничению у ДБ пока не заметно. Напротив, он постоянно осваивает новые области — например, чтение лекций по русской литературе в американских университетах. Что, разумеется, приносит ему еще большую — и вполне заслуженную — известность.

Казалось бы, все хорошо: книги ДБ выходят и раскупаются, лекции читаются, телезрители смотрят, слушатели слушают, стихотворные фельетоны смешат публику и расходятся по интернету — в чем, собственно, проблема? Подумаешь — поток мелкий. Зато широкий, а ведь больше/шире — это и есть лучше, верно? Разве количество уже не переходит в качество?

Попытка возражать такой точке зрения «в целом» будет слишком общей, а значит, неубедительной. Вместо этого попробуем на частном примере разобраться, почему метод бурного потока иногда дает сбой. Поэзии, прозы и вообще искусства касаться не стоит — здесь все мнения равноправны: кому нравится арбуз, а кому свиной хрящик. Зато в литературоведении — какая ни есть, а наука — более или менее объективная дискуссия все-таки возможна. Обратимся поэтому к литературоведческой деятельности ДБ, а еще конкретнее — к его суждениям о писателе Фридрихе Горенштейне.

© «Редакция Елены Шубиной»

© «Редакция Елены Шубиной»Литературная судьба Фридриха Горенштейна (1932, Киев — 2002, Берлин) сложилась так, что в СССР он был малоизвестен: лишь один его рассказ — «Дом с башенкой» — опубликовала «Юность» в 1964 году. Все остальные произведения (среди них — два больших романа «Место» и «Псалом») при советской власти остались лежать под спудом. Исключение составила повесть «Ступени», отданная им в бесцензурный альманах 1979 года «Метрополь». Но он успешно работал в кино: написал для Андрея Тарковского сценарий фильма «Солярис», а для Никиты Михалкова — фильма «Раба любви». С 1980 года Горенштейн жил в Германии; его книги публиковались по-русски в эмигрантских журналах и издательствах и — неоднократно — в немецких, французских и английских переводах. В начале девяностых в России был наконец выпущен трехтомник Горенштейна, и его произведения появились на страницах российских журналов. Тогда же несколько театров поставило его пьесу «Детоубийца». Потом Горенштейна в России снова забыли (две-три публикации не в счет), и лишь еще через двадцать лет началось его возвращение: одна за другой вышли восемь больших книг прозы, три кинофильма по его произведениям («У реки», «Искупление» и «Дом с башенкой»), спектакли по пьесам «Бердичев», «Волемир» и театральная инсценировка по «Дому с башенкой». Творчество Фридриха Горенштейна стало предметом литературоведческих исследований в России и за рубежом — в Германии, США (в том числе и автора этих строк), Франции, Швейцарии, Венгрии, Польше, Латвии. Многими он признан крупнейшим русским писателем последней трети ХХ века; некоторые ценители ставят Горенштейна вровень с Достоевским, Чеховым и Буниным.

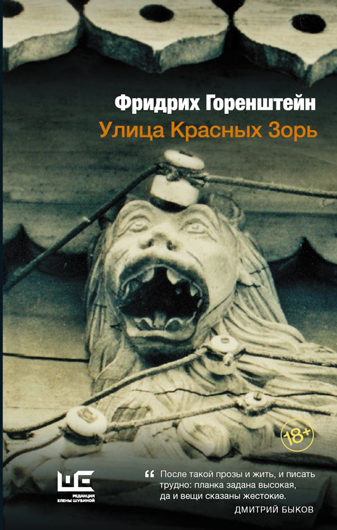

С большим уважением относится к Горенштейну и ДБ: «Он один из многих, кто на меня очень сильно влиял самим строем фразы, в особенности на “Оправдание”. Слава Богу, что никто этого не замечает, потому что мало кто читает Горенштейна». Высказывание это относится к 2015 году, когда Горенштейна читать в России уже начали. С тех пор о Горенштейне ДБ написал (или сказал в эфире) не так уж много. В основном это фрагменты программы «Один» на радио «Эхо Москвы» (мини-лекция «Горенштейн. Наказание человечества») и предисловие к только что вышедшему сборнику «Улица Красных Зорь» (М., АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2017).

Как принято, ДБ начинает с биографии писателя: «…у Горенштейна отца забрали, арестовали, мать умерла по дороге в эвакуацию, он жил у чужих людей, работал то инженером на шахте, то подёнщиком. Литературой он смог заниматься более или менее профессионально с 40 лет». Слушатель верит рассказчику безоговорочно; между тем мать Горенштейна умерла не по дороге в эвакуацию; подростком он жил не у чужих людей, а у сестер своей матери; после работы на шахте Фридрих работал прорабом, а не поденщиком; рассказ «Дом с башенкой» был напечатан, когда писателю было 32 года. (Впоследствии, в предисловии, ДБ все же уточнил: «…мать, директор детдома, умерла в 1943-м по дороге из эвакуации».) Конечно, это мелочи, однако для обсуждаемого метода они характерны — поток бежит, и проверять детали попросту некогда.

Или еще мелочи, относящиеся уже не к биографии, а к библиографии. ДБ сообщает: «…он дебютировал в подпольной литературе, в самиздате с огромным романом 1974 года “Место”», — но Горенштейн никогда ничего не отдавал в самиздат, он вообще мало кому показывал свои рукописи, отчего, в частности, и возникали легенды о его нелюдимости, также подхваченные ДБ впоследствии. О других произведениях Горенштейна ДБ рассказывает своим слушателям так: «…цикл рассказов, написанных в советское время: “С кошёлочкой”, “Искра”… Очень неплохой рассказ у него (забыл, как называется) про престарелых мать и дочь. По-моему, “Старушки”… Да, “Старушки”, так и называется. “Шампанское с желчью”, “Последнее лето на Волге”, “Яков Каша”, “Ступени” и вообще все рассказы и повести Горенштейна 70-х — начала 80-х годов». Названия верные, и датировка правильная (кроме «Старушек» — это 1964 год), но написано все перечисленное хоть формально и в советское время, но уже в эмиграции, в Берлине, на свободе; а такое обстоятельство, согласитесь, меняет литературоведческие акценты. Но и это — всего лишь досадные оговорки, не правда ли?

Пойдем дальше — посмотрим, как ДБ читает текст повести Горенштейна «Чок-чок»: «Там действительно есть такая точная метафора, что, когда подросток подглядывает за совокупляющимися родителями, он видит что-то грязное, отвратительное, что-то, похожее на чавкающее мясо». Метафора вполне фрейдистская, и, если бы такая сцена существовала, линия персонажа-подростка (а он — главный герой повести) была бы, надо полагать, хотя бы частично основана на реминисценциях эдипова комплекса — этой возможности Горенштейн не упустил бы. А на самом деле подросток Сережа случайно видит соитие полузнакомых людей, и, соответственно, его дальнейшее восприятие сексуальных проблем с образом родителей никак не связано. Со стороны литературоведа такая небрежность уже не мелочь — она может существенно исказить представление о повести. (Кстати, в предисловии к сборнику — а «Чок-чок» в него входит — о «метафоре» ни звука.)

Роман «Псалом», как верно отмечает ДБ, — ключевой в творчестве Горенштейна. Но вот как он трактуется: «Мир Горенштейна — это ад. В этом мире правит Дан, Аспид, Антихрист из его романа “Псалом”. Это каратель. Каратель идёт по земле, и наказывает человечество, и разрушает всё на своём пути». Что ад — допустим; что в этом аду правит Дан-Антихрист — с трудом, но кому-то может так показаться. Но Дан — каратель?

Дан, брат Иисуса, послан Господом в Россию, подверженную казням Господним, не судить (хотя его имя означает «судья»), а принести спасение гонимым, преследуемым. Он изо всех сил старается оставаться наблюдателем и вмешивается в дела людей, лишь когда не может сдержаться. Поскальзывается и разбивает голову неназванный антисемит из города Ржева; вышедшие из леса две медведицы останавливают насильника Павлова — от испуга он становится импотентом; немецкая рота охраны, бросившаяся на Дана на станции у села Брусяны, исходит кровавым поносом — вот, пожалуй, и все наказания, которые наложил Дан на человечество, разрушая все на своем пути. Полно, прочитал ли ДБ роман? Или опять было некогда?

Спешка и небрежность наказуемы в любой науке, даже и в литературоведении, поскольку они часто приводят к сомнительным выводам — особенно если подкрепляются легковерием. Вот как это получается. Много лет назад в одной литературной компании ДБ показали выклеенную из папье-маше маску Горенштейна: «Все захохотали и захлопали: точно, точно! У “бумажного Горенштейна” было выражение брюзгливое и даже, пожалуй, злое, но вместе с тем жалобное, почти умоляющее». Ранее ДБ не знал, как писатель выглядит, и утрированное изображение сохранилось в памяти — ведь другие подтвердили: точно, точно. Поверил он и рассказам (сплетням?) о том, что Горенштейн «…был неприятный человек, неприятный даже физически. Отталкивающей была его манера есть, говорить, его агрессия, его страшная обидчивость». К тому же Горенштейн был сиротой, а, по мнению ДБ, «не следует думать, что сироты обязательно бедные и добрые. Они хищные, иначе им не выжить; они памятливые и мстительные…» Такой ассоциативный ряд — брюзгливый, неприятный, обидчивый, хищный, мстительный — естественным образом приводит к весьма нелестной характеристике Горенштейна-человека: «В Горенштейне тоже ведь сидел этот вечный комплекс неудовлетворённого больного тщеславия, амбиций, желания быть “одним из”, поэтому он и был, может быть, так невыносим в общении». А когда это установлено, можно перейти и к характеристике Горенштейна-писателя: «Горенштейн — человек ниоткуда, и биография его — при внешней стандартности — нетипична. Всю жизнь он существовал не только вне поколения, вне любых институций, но и вне русской литературной традиции, которую принято называть гуманистической…»

Здесь надо сказать, что Горенштейн действительно заявлял: «Моя позиция, безусловно, отличается от позиции гуманистов. Я считаю, что в основе человека лежит не добро, а зло. В основе человека, несмотря на Божий замысел, лежит сатанинство, дьявольство, и поэтому нужно прикладывать такие большие усилия, чтобы удерживать человека от зла». Однако такой взгляд нельзя считать полностью противоречащим традициям русской литературы. Не больше ли зла, чем добра, в Германне, или в Арбенине (да и в Печорине), или в Городничем, или в Петруше Верховенском со Ставрогиным, или в персонажах «Котлована» и «Конармии»? Кого-то из этих персонажей их создатели любили, кого-то нет — но все они продолжают жить в русской классической литературе потому, что писатели — от Пушкина до Бабеля — не рассматривают их со стороны, а перевоплощаются в них. Вот эту традицию Горенштейн как раз продолжает. «Я в такой же степени Дан, как и девочка Сашенька в “Искуплении”. <…> Это перевоплощение. В то же время я пропадаю как человек», — говорил он о своих героях.

Спешка и небрежность наказуемы в любой науке, даже и в литературоведении, поскольку они часто приводят к сомнительным выводам — особенно если подкрепляются легковерием.

Но метод бурного потока продолжает отказывать Фридриху Горенштейну в литературной родословной: «Трудно вообще ответить, кто на него повлиял, он — как бы писатель без корня, без предшественника, потому что никто не бывал на его месте и не прошел по его адским кругам; пожалуй, он наряду с Окуджавой — чьи предшественники тоже неочевидны — мог бы назвать своим учителем фольклор». Об Окуджаве сейчас речь не идет; что же до предшественников Горенштейна, то поистине удивительно, что ДБ не заметил, по крайней мере, двоих — Чехова и Достоевского. У Горенштейна есть раннее эссе «Мой Чехов осени и зимы 1968 года», в котором он пишет: «…Чехов никогда не позволял себе жертвовать истиной, пусть во имя самого желанного и любимого, ибо у него было мужество к запретному, к тому, что не хотело принимать сердце и отказывался понимать разум». То же наблюдение справедливо и в отношении собственного творчества Горенштейна; уже одно оно могло бы выявить тесную связь между двумя писателями и даже определенную зависимость писателя Горенштейна от писателя Чехова. Могло бы — но для этого нужно остановиться и задуматься, а потоку надо бежать дальше.

О влиянии Достоевского на Горенштейна писали так часто — Ефим Эткинд, Вяч. Вс. Иванов, Жорж Нива, Лев Аннинский и другие, — что это утверждение уже можно считать общим местом. Сам Горенштейн называл Федора Михайловича своим «оппонентом» и написал целую пьесу «Споры о Достоевском», где некий литературовед пытается защитить диссертацию об атеизме Достоевского. Пьесу эту ДБ знает и сухо замечает о ней: «похуже, на мой взгляд» (по сравнению с другими пьесами Горенштейна), — но о преемственности между Достоевским и Горенштейном не говорит ни слова. Достаточно, однако, сопоставить восклицание Великого инквизитора, обращенное к Христу, — «Зачем же ты пришел нам мешать? Ибо ты пришел нам мешать и сам это знаешь» — и фразу из романа «Псалом» — «Так заговор апостолов против Христа превратился в заговор христианства против Христа», чтобы эту преемственность хотя бы заподозрить.

Для Достоевского главной книгой в Библии было Евангелие; для Горенштейна, судя по всему, Ветхий Завет. Он говорил в интервью: «…Библию я давно читаю, читаю ее внимательно и многому учусь у нее: не только стилю, но и той беспощадной смелости в обнажении человеческих пороков и самообнажении, в самообличении. Такой смелости нет ни в одном народном фольклоре. Отчасти потому фольклор еврейского народа и стал Библией, я думаю». Этот ли фольклор имел в виду ДБ и знал ли он об этом признании Горенштейна — неизвестно; но в его словаре прилагательное «ветхозаветный» имеет определенно негативную коннотацию: «Горенштейн — человек ветхозаветного, жестоковыйного, мстительного сознания, но это ветхозаветность без Родины, без корней; он — обреченный и одинокий представитель великого племени, законник и пророк, носимый ветром, иудей после Холокоста и после советского опыта, иудей-чернорабочий, постоялец общежитий, иудей-выживалец». А отсюда недалеко и до другого клейма: «Фридрих Горенштейн тоже самым искренним образом полагал, что все русские — тайные антисемиты, а еврей, живущий в России, предает кровь патриархов, в нем текущую». Комментарии к этому умозаключению, надо надеяться, излишни.

А вот о постояльцах общежитий и других — людях маленьких и ущербных — придется поговорить. Российский быт, описанный Горенштейном, — особенно послевоенный — труден и порой отвратителен. Мать девочки Сашеньки вынуждена воровать продукты, чтобы эту девочку прокормить, и проносит их через проходную, запрятав в сапоги. «Продовольственная старуха» Авдотьюшка весь смысл жизни видит в беготне по магазинам в поисках «чего сегодня выбросят» — в очередях ее и толкают, и обижают, и бьют (рассказ «С кошелочкой»). Постояльцем общежития Гошей Цвибышевым из романа «Место» («Это отвратительный персонаж», — считает ДБ) помыкает даже кошка, состоящая при вахтерше. Людям живется очень тяжело — голодно, грязно, неуютно, они унижены и оскорблены не менее, чем герои Достоевского. И Горенштейн, так же как и Достоевский, жалеет своих героев и сочувствует им (вспомним — он в них перевоплощается); правда, в отличие от Достоевского, он не прощает им грехи без искупления.

Но для ДБ (как и ранее для Виктора Ерофеева) описание быта заслоняет характеры людей, и отталкивающим кажется не быт, а сами люди: «…там есть довольно-таки отвратительная старуха, которая с этой своей кошёлочкой (Горенштейн же вообще большой мастер в описании отвратительного) ходит и там прикупит кусочек мяска, там — фаршик, там — рыбки, там — яичек, творожку. <…> Посмотрите, с каким омерзением там описаны вот эти клопы, которые ползают по Сашеньке, этот вонючий приблудившийся к ним инвалид, который и неплохой сам по себе человек, но как все там противны! Мать, которая протаскивает какую-то еду, вынося её с базы продовольственной. То есть омерзение Горенштейна к плоти мира и вообще ко всему вещественному просто не знает границ. И я думаю, что таково же было его отвращение к себе».

Такое непонимание уже нельзя объяснить небрежностью или невниманием к деталям — нет, беда именно в том, что поток неглубок. В предлагаемой интерпретации творчества Горенштейна не хватает главной компоненты — сочувствия к его героям. На такой подход литературовед, конечно, имеет право; но тогда он обречен видеть мир Горенштейна не изнутри, а только снаружи. Да, ДБ, как и большинству писателей и читателей его поколения, не пришлось, по счастью, ни голодать, ни мерзнуть в шахте или в строительном котловане, ни унижаться перед холуями начальства за койко-место. Но ведь и читатели Достоевского сами не носили кандалы в Мертвом доме и не отправляли своих дочерей на панель — и все же они были способны сочувствовать несчастьям людей, изображенных писателем. «Писать очень трудно», — говорили когда-то друг другу Серапионовы братья; читать, особенно таких писателей, как Горенштейн или Достоевский, тоже нелегко. Как честно признается ДБ, «Аксёнова читать и перечитывать приятно, а Горенштейна — нет». Что ж, и это его право. Еще и времени, как всегда, не хватает — а Горенштейна нужно читать медленно.

В результате портрет Фридриха Горенштейна, нарисованный методом бурного потока, выглядит так: человек, неприятный даже физически, с комплексом неудовлетворенного тщеславия; писатель без рода без племени в русской литературе и в самой России; отрицатель гуманизма; любитель описывать омерзительную плоть мира; брезгливый человеконенавистник; но зато писатель, по изобразительной силе не имеющий себе равных в поколении. Этот портрет нельзя даже назвать карикатурой — скорее, он напоминает описание той самой шутовской маски, виденной однажды в литературных гостях.

Разумеется, любой литературовед или литературный критик имеет полное право воссоздать образ писателя так, как он его видит. Горенштейн в статьях, скажем, Вяч. Вс. Иванова не похож на Горенштейна в работах Льва Аннинского или Корин Амашер, и невозможно сказать, какой из них «более правильный», — каждый автор приводит убедительные доводы в пользу своей точки зрения. Но в том-то и дело, что у метода бурного потока таких доводов нет, а те, которые есть, недостоверны в силу слишком уж поверхностного и поспешного знакомства с предметом. Этого недостаточно даже для того, чтобы судить о писателях теперешних — не будем называть имен, — не говоря уже о Горенштейне.

Пятьдесят лет тому назад, как раз в год рождения Дмитрия Быкова, на шестнадцатой странице «Литературной газеты» начал печататься «роман века» — слегка завуалированная насмешка над изделиями литературы соцреализма. Назывался он «Бурный поток» и пользовался огромной популярностью среди творческой интеллигенции. Тот «Бурный поток» был пародией; нынешний поток как метод литературоведческого исследования, похоже, воспринимается всерьез. В случае Фридриха Горенштейна он явно не сработал.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости Современная музыка

Современная музыка Искусство

Искусство Кино

Кино Кино

КиноДеревенские синефилы, футболистки из Карачаево-Черкесии, бродяги из Эль-Пасо и перековка шахтера

18 июня 2021219 Современная музыка

Современная музыкаПремьера «потерянного» арт-рок-альбома нижегородской группы, записанного в середине 1990-х

18 июня 2021181 Общество

ОбществоНатан Ингландер, прекрасный американский писатель, постоянный автор The New Yorker, был вынужден покинуть ставший родным Нью-Йорк и переехать в Канаду. В своем эссе он думает о том, что это значит — продолжать свою жизнь в другой стране

17 июня 2021152 Современная музыка

Современная музыка Современная музыка

Современная музыкаНе только Моргенштерн: фолк-джаз Settlers, блуждающий биоробот «Психеи», ответ Шабаке Хатчингсу из Воронежа и другие примечательные релизы месяца

16 июня 2021187 Современная музыка

Современная музыка Театр

Театр Литература

Литература Кино

Кино