Современная музыка

Современная музыкаКаспар Брёцман: «Главное — поймать правильный звук в нужный момент»

Немецкий гитарист-импровизатор, выступающий на фестивале «Джаз осенью», — о влиянии Ника Кейва и новом проекте Bass Totem

12 октября 2021164 © Syracuse University Press

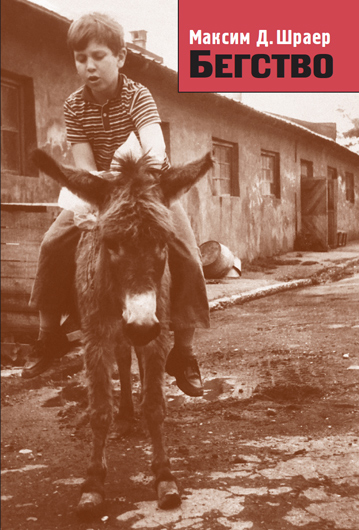

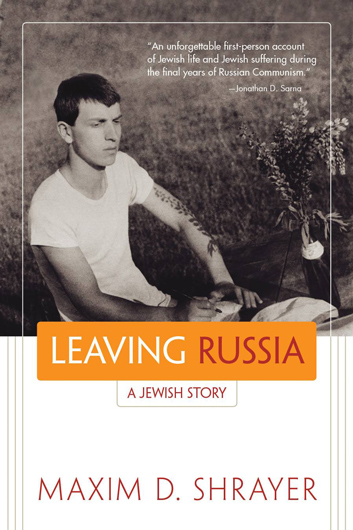

© Syracuse University PressВ Москве в издательстве «Три квадрата» выходит документальный роман русско-американского писателя Максима Д. Шраера (Maxim D. Shrayer) «Бегство» — о детстве и юности автора, которые прошли под знаком «отказа» и еврейской эмиграции из СССР. Предлагаем вниманию читателей отрывок из книги «Бегство», которую перевела с английского Вера Полищук совместно с автором.

Пока я пытался пристроить свои стихи в советскую периодику, меня не оставляла и другая идея фикс — издать их отдельной книгой. После возвращения в Москву с «картошки» в конце сентября 1986 года я вернулся к составлению сборника стихов. Сначала я назвал предполагаемый сборник «Конец августа». Первым делом, по логике вещей, я решил обратиться в издательство «Молодая гвардия», где был целый отдел по работе с молодыми авторами. Точнее было бы сказать «с молодыми и молодящимися», потому что в Советском Союзе литературную молодость определяли произвольно и порой она затягивалась надолго, так что литераторов за тридцать в некоторых случаях все еще причисляли к «молодым».

В октябре 1986 года я договорился о встрече со старшим редактором «Молодой гвардии» Галиной Рой, пышной дамой с тихим душистым голосом. Чуть ли не перед каждой фразой Рой с опаской оглядывалась. Она поинтересовалась, где я учусь, и, похоже, ей даже пришлось по душе, что перед ней не очередной «гуманитарий» и не питомец Литературного института, где пестовали (а чаще всего портили) будущих профессиональных литераторов. Рой забрала мою рукопись и отнесла ее куда-то наверх, чтобы ее «зарегистрировали», как полагалось в те времена. Она пообещала, что свяжется со мной через полтора-два месяца, когда будет готова внутренняя рецензия. Когда я уходил из редакции, какая-то часть моей души ликовала от надежд на близость публикации — та самая область души, которая и до сих пор отказывается верить мудрости коллективного опыта.

В начале января почтальонша, одетая в пеструю лыжную куртку с чужого плеча, принесла нам в квартиру большой конверт цвета болотной тины. Отдел «Молодой гвардии» по работе с молодыми авторами вернул мне рукопись книги с сопроводительной запиской от Галины Рой и ее начальника Святослава Рыбаса. Вторя отзыву внутреннего рецензента, который прилагался к рукописи, Рой и Рыбас советовали мне «осваивать традиции <…> великой русской культуры». Звучало это как пародия на ответ редактора, но говорилось всерьез. Внутренняя рецензия на целые три машинописные страницы не была написана зловещим тоном, но тем не менее содержала кодовые фразы и выражения. Основных идей в рецензии было три. Во-первых, автор «молод и неопытен», во-вторых, ему следует «учиться у мастеров слова». Поскольку мне было девятнадцать лет, этот пункт звучал до оскомины банально. Рецензент, имя и фамилия которого останутся за полями этой истории, был, судя по всему, старый советский служака от литературы, следовавший инструкциям и не особенно веривший в содержание своих отзывов. Он цитировал отдельные строки, вырывая их из контекста; с некоторыми конкретными замечаниями по тексту можно было согласиться. А вот «в-третьих» молодогвардейского рецензента уже попахивало идеологическими претензиями. Особенно хороша (как символ времени) была формулировочка про «полнейшее отсутствие морально-этического фундамента». Что-то в подколодной интонации рецензента напомнило мне статьи времен борьбы с космополитизмом.

© «Три квадрата», 2019

© «Три квадрата», 2019Еще не нарастив панцирь, без которого выжить в профессиональной литературе нелегко, я был уязвлен отказом. На следующий день я ворвался в издательство «Молодая гвардия», как разъяренный носорог. Промчавшись мимо кабинета Г. Рой, я влетел в приемную ее начальника, заведующего отделом по работе с молодыми авторами С. Рыбаса. Сочинитель романов и будущий биограф Сталина, Громыко, Столыпина и Шульгина, Святослав Рыбас был коренастым сорокалетним мужчиной с цепкой речью южнорусского помещика, высокими скулами и злыми искорками в стянутых у висков глазах. Рыбас принадлежал к типу славянских мужчин, которые, быть может, и не обделены судьбой, но ведут себя с какой-то свирепостью, особенно по отношению к интеллигентам и иноземцам, подчеркивая свою свирепость размашистыми жестами, хриплым голосом, рубленой речью.

— Я пришел подать официальную жалобу, — с порога заявил я, швырнув рукопись и внутреннюю рецензию Рыбасу на стол.

— На что жалуетесь? — с невозмутимым видом спросил Рыбас.

— На классический случай великорусского шовинизма, — выпалил я.

— Вы имеете в виду содержание своей рукописи? — ощерился Рыбас.

— Вы прекрасно знаете, Святослав Юрьевич, что я имею в виду, — отвечал я. — Вы ведь просто не хотите печатать евреев, так ведь? — голос у меня дрогнул от подступающих слез.

— Прекратите инсинуации! — рявкнул Рыбас. — Ничего подобного в отзыве нет. Я сам его читал. Но я готов в порядке исключения попросить Галину Рой, нашего самого опытного редактора, чтобы она поработала с вами над рукописью, помогла привести стихи в порядок, и тогда мы их рассмотрим по второму разу.

Рыбас попросил меня подождать в коридоре. Слышно было, что он звонил по телефону, что-то диктовал в трубку. Потом он вышел и направил меня в кабинет к Рой. Она была явно смущена, мямлила что-то про юность и дерзость, про «пастушью свирель» (на которой играет герой одного из стихотворений) и про готовность идти на компромисс. Рой пообещала отобрать что-нибудь для ежегодного сборника «Истоки», а также еще раз внимательно прочитать рукопись и обсудить ее со мной при «следующей встрече».

Миновало несколько дней. Я добавил в рукопись сборника новые стихи, напечатал на новом титульном листе название «Табун над лугом» и повез машинопись переименованного сборника стихов в редакцию издательства «Современник». Зачем я вообще тратил время и силы на издательство, которое славилось националистической ориентацией и служило пристанищем молодых провинциальных поэтов крестьянско-деревенского направления? На поверхности был очевидный факт: в издательстве «Современник» издавалось множество дебютных поэтических сборников, существовала (презираемая многими) серия «Первая книга в столице». Я отчасти понимал, что ломлюсь в закрытую дверь, но одновременно желал бросить вызов всей подлой системе. Вообразите: молодой еврейско-русский поэт из семьи отказников приносит машинопись книги в советское издательство с ксенофобской репутацией, и издательство это обязано рассмотреть книгу и дать официальный ответ — письменный отзыв и мотивированный отказ. В стране начинались перемены, и поэтому свой поход в издательство «Современник» я воспринял как одну из стычек в рамках новой «культурной войны».

В редакции «Современника» я имел дело с младшим редактором из отдела поэзии. Эта востроносая девушка с жидкими волосами, недавняя выпускница (кажется, Литературного, но может быть, Библиотечного) института, уже опубликовала несколько стихотворений в периодике. Поздней осенью — зимой 1986—1987 года я несколько раз видел ее на литературных мероприятиях. Мы несколько минут проговорили о московских поэтах, имена которых тогда впервые появились в печати, и она похвасталась, что ее собственная рукопись лежит в издательстве «на рассмотрении». Звучало это почти как «на сохранении».

— Ваша рукопись будет рассматриваться для издания в серии «Первая книга в столице», — сказала младший редактор и упрятала мою рукопись в картонную папку с веревочными завязочками.

Здесь я должен нарушить хронологическую последовательность и кое-что пояснить. К тому времени, как я получил отзыв (по сути — отказ) из «Молодой гвардии» и отнес расширенный вариант рукописи в «Современник», я успел пройти отбор для участия в серии из трех или четырех литературных вечеров, которые проводились под эгидой комиссии по работе с молодыми авторами Московской организации Союза писателей. Чтения должны были проходить в декабре и январе в Малом зале Центрального дома литераторов (ЦДЛ). В паруса советской культуры подул ветерок перемен — скорее, не ветерок, а кислое дыхание паллиативных реформаторов из ЦК, — и организаторы вечеров надеялись оживить традиции хрущевской оттепели. В конце 1950-х — начале 1960-х проходили открытые поэтические турниры, устроенные так, что победителей выбирали сами слушатели путем прямого голосования или продолжающихся аплодисментов. (В Ленинграде было еще немало литераторов и любителей поэзии, помнивших о турнире, который когда-то выиграл мой двадцатидвухлетний отец.) Кроме того, организаторы взяли на вооружение хрестоматийный пример знаменитых вечеров в московском Политехническом музее, на которых когда-то блистали звезды молодой поэзии 60-х годов вместе с поэтами фронтового поколения. (Тогдашняя популярность поэтов и поэзии запечатлена для истории в известном фильме Марлена Хуциева.)

Для участия в вечерах в Малом зале ЦДЛ нужно было принести рукопись стихов в кабинет в бельэтаже старого дома в переулке, упиравшемся в Новый Арбат, и оставить ее отборочной комиссии, состоявшей из двух литературных аппаратчиков лет тридцати пяти. Эти угрюмые, небрежно одетые надзиратели, напоминавшие вузовских экзаменаторов в приемном отделении, задали мне несколько вопросов, добавили мою подборку к дюжинам других и сказали, что свяжутся со мной, если я пройду «отбор». Откровенно говоря, я даже не надеялся, что меня возьмут просто с улицы, по стихам. Тем не менее через неделю после собеседования мне позвонили из комиссии по работе с молодыми литераторами и сообщили, что я попал в список поэтов, которым предстояло выступать на январских чтениях. А еще через неделю по почте пришло несколько экземпляров приглашения, и выглядело это приглашение так, будто его отпечатали то ли на старинном печатном станке, то ли на издыхающем ксероксе. Один такой листочек покинул Россию в составе нашего эмигрантского багажа в фотоальбоме вместе с семейными фотографиями. На приглашении обозначена дата (14 января 1987 года) и напечатан следующий текст: «Поэтическая среда (второе заседание). Молодые поэты приглашаются принять участие в зимнем турнире. Ведущий — Валентин Устинов. Начало в 19:00 в Малом зале ЦДЛ». Имена выступающих не приведены, поэтому может создаться ощущение, что это приглашение к «открытому микрофону». На самом деле список участников был заранее определен и утвержден.

© Syracuse University Press

© Syracuse University PressВалентин Устинов, с которым мне предстояло познакомиться на вечере в ЦДЛ, курировал поэтические турниры со своего насеста в Союзе писателей. В конце 70-х он перебрался в Москву из Петрозаводска, где заведовал отделом поэзии в умеренно-почвенническом журнале «Север», и пошел вверх по служебной лестнице советской культуры. Переехав в Москву, Устинов какое-то время работал заместителем редактора журнала «Наш современник» — флагмана русского национал-патриотического крыла в советской литературе, — а потом поднялся до поста секретаря Московской организации Союза писателей. На зоологического шовиниста Устинов не походил, но примыкал к правому крылу, работая под выходца из русской глубинки, под писателя от сохи. Он сочинял баллады и поминальные речи в стихах, оплакивая изуродованное кем-то, но все еще прекрасное наследие «святой матушки-Руси». Но, в отличие от многих своих литературных собратьев, хотя бы не уточнял, кого же винить в семидесяти годах советского ига. Устинов был однофамильцем разных знаменитостей — советского министра обороны маршала Дмитрия Устинова, а также Питера Устинова, британского актера русского происхождения, и это родство фамилий придавало ему некоторую ходульность. Внешностью и повадками он напоминал директора уездного Дома культуры, партийца и провинциала по умолчанию. Он говорил с приметным северным оканьем, и лихая усмешка светилась в его прищуренных глазах.

Итак, уточним обстоятельства времени и места. На турнир в Доме литераторов я шел, уже зная, что моя рукопись отвергнута «Молодой гвардией» и что в «Современнике» ее тоже наверняка вскоре завернут. В тот вечер в ЦДЛ выступало двенадцать поэтов. В свои девятнадцать я был самым молодым и одним из двух выступающих с заметными еврейскими корнями. Далеко не все участники вечера были москвичами, и некоторые были старше меня чуть ли не на целое поколение. Компания подобралась разношерстная. Были среди этой дюжины поэтов и те, кто уже выпустил первую книгу и профессионализировался, и те, кто уже достиг тридцатилетнего рубежа, так и не сумев пробиться. Как раз в 1985—1987 годах я насмотрелся на самых разных «молодых» и «начинающих» литераторов на разных чтениях и литературных семинарах, и официальных, и несанкционированных, и были среди них уже совсем немолодые, которые никак не могли опубликоваться на родине. В те годы жизнь сводила меня и с литераторами, ставшими координатами современной литературной жизни, и с очень одаренными сочинителями, канувшими в чернильную постсоветскую Лету и не оставившими типографского следа.

Перед вечером я нервничал, и не только потому, что это было мое первое публичное выступление на официальной «площадке», но еще и потому, что ощущал волнение отца, который не был в ЦДЛ уже много лет — со времени изгнания из Союза писателей. Некоторые стихи отложились в памяти, но зрительно из всех выступавших запомнилась лишь Наталья Богатова, статная молодая женщина с длинными распущенными волосами. Богатова получила на турнире не то второе, не то третье место, и мой друг Максим Муссель метко окрестил ее «Богатова-Нерадова». Листочек с бледно отпечатанным приглашением помогает мне точнее восстановить события того вечера. На оборотной стороне моя мама своим решительным почерком записала имена и фамилии всех выступавших в порядке появления у микрофона. Позволю себе воспроизвести весь список и снабдить его (в скобках) короткими замечаниями о постсоветской судьбе этих литераторов.

1. Вячеслав Ананьев (это имя порой попадается в печати, но нечасто).

2. Вячеслав Саблуков (приспешник Вадима Кожинова, «серого кардинала» русского национал-почвеннического крыла культуры; изредка появляется в печати).

3. Владимир Аристов (математик и поэт, заметный и успешный в обеих своих ипостасях).

4. Александр Левин (компьютерщик, ставший поэтом и известным автором-песенником).

5. Вечеслав Казакевич (активно печатается, живет и работает в Японии).

6. Наталья Богатова (ее имя лишь порой появляется в печати).

7. Иван Бессонов (сведений не обнаружено).

8. Ольга Гречко (в 1990-е мне попадались публикации ее стихов, пронизанных фольклорным духом; позже я узнал, что она умерла в 1998 году на сорок втором году жизни).

9. Леонид Володарский (сейчас больше всего известен как русский теософ и автор эзотерических трудов как в стихах, так и в прозе).

10. Максим Давыдов (след теряется).

11. Юсуф Созаруков (двуязычный поэт, писал на русском и карачаевском языках; уже после его смерти в 2008 году, проверяя сведения об участниках вечера, узнал, что Созаруков написал слова гимна Карачаево-Черкесии).

12. Игорь Бойко (окончил Литературный институт, время от времени пишет стихи и прозу, а также выступает как автор киносценариев; живет в Мурманске).

Вернемся к вечеру-турниру. Правила требовали, чтобы каждый поэт читал не больше пяти минут. В конце вечера каждый слушатель получал возможность открыто проголосовать за трех из выступавших. Три поэта, набравших наибольшее количество голосов, выходили в следующий тур; кажется, их стихи отбирали для публикации в сборнике. Публики в Малом зале собралось человек сто пятьдесят; довольно разношерстное собрание слушателей — от профессиональных литераторов старшего возраста до гитаристов-рокеров. Через проход от меня сидел Семен Бабаевский, улыбчивый восьмидесятилетний старец с сияющей лысиной, автор послевоенного сталинского бестселлера «Кавалер Золотой звезды». Когда началось голосование, он кокетливым жестом поднимал пухлую руку и голосовал за каждого из двенадцати поэтов.

Стоя перед микрофоном, я ощущал себя удилищем, которое вот-вот сломается, не выдержит сопротивления рыбины. На мне были джинсы и шерстяной свитер. Читал я по памяти и все поглядывал в дальний конец зала, где слева от прохода сидели родители и друзья. Кроме Макса Мусселя на вечер пришли наш общий друг, мой соавтор, пианист и композитор Дима Ковалев (теперь известен под именем «Димитрий Перец» и развивает направление «соул-фанк») и его сокурсник по Мерзляковке, гитарист Миша Веников.

Я прочитал стихотворение, написанное по следам тебердинских впечатлений. В нем описывалось любовное свидание на мосту через горную реку в Карачаево-Черкесии. Судьбе было угодно, чтобы среди выступавших 14 января оказался Юсуф Созаруков, карачаевец. Он читал слабые по форме, гневные стихи о коллективном наказании — депортации — карачаевского народа в 1943 году. Когда закончился подсчет голосов, оказалось, что я занял четвертое место. Третье место получил Созаруков. В русской поэзии, как и в любой области советской жизни, национальная политика не преминула напомнить о себе.

Давид Шраер-Петров, Эмилия Шраер, Максим Шраер. Москва, зима 1985 года

Давид Шраер-Петров, Эмилия Шраер, Максим Шраер. Москва, зима 1985 годаПосле поэтического турнира не прошло и месяца, как я получил отказ из издательства «Современник» с вложенным в конверт отзывом. По сравнению с этим открыто враждебным текстом отзыв молодогвардейского рецензента казался беззубым и вялым. Автором внутренней рецензии был литератор по имени Виктор Лапшин. Он был родом из Костромской области, лет на двадцать старше меня, и его первая книга стихов вышла в «Молодой гвардии» с предисловием уже упомянутого идеолога «русской партии» Вадима Кожинова, а вторая только появилась в издательстве «Современник». Рецензия содержала приговор: «Печатать книгу Максима Давыдова нельзя». Такого рода конструкции использовали для табличек в общественных местах. Рецензент открытым текстом говорил о моей рукописи как о «вредной» для русской поэзии. Тут не было даже попыток отклонить идейно и эстетически чуждого автора, пользуясь картонными формулами из справочника агитатора и пропагандиста. В словах Лапшина клокотало предубеждение.

Я прочел рецензию, тотчас позвонил в секретариат Московской организации Союза писателей и записался на прием к Валентину Устинову. Через несколько дней он принял меня в кабинете за двойными дверями (внутренняя — желтая, лакированная, наружная — обитая пухлым дерматином, звуконепроницаемая). Устинов усадил меня и спросил:

— Что вас ко мне привело?

Поначалу он обращался ко мне как старший коллега и обходился без того канцелярита вперемешку с зашифрованными формулировками, которого было впору ждать от аппаратчика, пусть даже поэта-аппаратчика. Я немного расслабился, опустил забрало и рассказал ему прямым текстом, как пытаюсь пробиться и сталкиваюсь с антисемитизмом.

— Вот на днях мы принимали в Союз писателей Ваню Жданова, — задумчиво произнес Устинов. Потом он вздохнул, точно старый свинарь, завидевший на горизонте грозовые тучи, и добавил:

— Нехорошо, знаете, получается с вашей рукописью.

Устинов развел руками и продолжал, все еще говоря доверительным тоном:

— Мне эта история не по душе, и рецензия мне тоже не нравится. Вы — поэт одаренный и пишете хорошие стихи. Не в моем вкусе, но талантливые и интересные. А рецензия нехорошая, недоброжелательная. Тут я с вами согласен.

Он замедлил ход, будто тщательно выбирал слова. Я ждал и угрюмо молчал.

— Все это так. Но я ничего не могу для вас сделать, — наконец вымолвил Устинов, отводя глаза.

Я смотрел на него в немом изумлении.

— Скажу вам откровенно, по собственному опыту — и русским писателем быть у нас порой трудно.

Трудная доля русского писателя? Это о чем Устинов говорил? Не о толстовских ли экзистенциальных императивах? О моральном долге русского писателя — долге бороться с несправедливостью? Не думаю, непохоже. Скорее всего, говоря со мной достаточно откровенно, хоть и не прямым текстом, Устинов обращался к еврею, пишущему на русском языке. Под «русским писателем» Устинов подразумевал русского по этническому происхождению в противоположность русскоязычному литератору, который в условиях огромной многонациональной страны мог быть какого угодно происхождения.

У меня не осталось ощущения, что Устинов — нутряной антисемит, каких среди его собратьев было немало. Думаю, однако, что он впитал русский национальный вариант антиеврейской мифологии, бытовавшей в некоторых кругах советской культуры уже в поздние 1940-е годы и широко распространившейся в СССР в 1970-е годы. В этих мифах утверждалось, что русские евреи заполонили советские средства массовой информации, контролировали переводческую индустрию, прибрали к рукам театр и кино, а также захватили литературную критику и что евреи душат малейшее выражение национально-религиозных чувств у кровных русских авторов. В советской истории эти мифы восходили к 1930-м годам, а открытое выражение получили в конце 1940-х — начале 1950-х, в разгар сталинской антиеврейской паранойи. К 1980-м весь этот мифологический эрзац уже был старой новостью, и тем не менее я был неприятно поражен, когда безобидный русский литературный функционер вдруг начал выплескивать свои затаенные обиды на меня — еврейского юношу без имени, связей и статуса, пришедшего к нему за помощью.

Анализируя разговор с Валентином Устиновым, я действительно не могу поверить, что он — взрослый человек, поэт, ровесник моего отца — говорил все это мне, мальчишке, без тени смущения и стыда. И без дистанции, которую всякий мыслящий человек, будь он даже националист, должен создавать между собой и политической риторикой. В ранние десятилетия советского режима на высоких постах в литературных журналах, в газетах, в издательствах, да и в аппарате культуры было немало русских писателей еврейского происхождения. Уже к началу 1950-х годов начальственные посты и позиции советской литературы были практически очищены от евреев. А к 1980-м годам евреев, родившихся в 1910-е — 1930-е годы и еще обладавших ощутимым влиянием или властью в советской литературе, оставались считанные единицы. Такие «официальные евреи», как поэтесса Маргарита Алигер или прозаик Анатолий Рыбаков, ко времени описываемых здесь событий уже были динозаврами советской культуры, а не ее активными создателями. Относительная доля евреев в официальном аппарате советской культуры была к тому времени мала — и особенно мала среди тех, кто (как сам Валентин Устинов) управлял русской поэзией.

— Вы разве не видите, что происходит? — спросил я у Устинова. — Ведь вы же толкаете нас к эмиграции. Вы что, хотите, чтобы в русской литературе не осталось евреев? Тогда почему же вы нас не выпускаете из страны, держите в заточении?

К открытому обсуждению еврейского вопроса Устинов был явно не готов. Кстати, строго придерживаясь негласного чиновничьего кода, он вообще ни разу не произнес слова «еврей». Он ведь как-никак был чиновником, функционером.

Я встал, чтобы уйти.

— Погодите, — сказал Устинов, — вот для вас информация. Есть одно начинание, то ли журнал, то ли издательство, под названием «Апрель». Они к таким, как вы, относятся с симпатией. Желаю удачи.

На самом деле, я уже слышал о зарождении писательского движения «Апрель». За ним стояла группа официальных советских либералов, и среди них были евреи. Зимой-весной 1987 года поговаривали о создании издательства или печатного органа, где не будет цензуры, или же о писательском кооперативе. Позже из этого начинания вырастет ассоциация писателей в поддержку перестройки. Свою первую антологию, «Апрель», им удастся выпустить лишь в 1989 году. На самом деле, вся инициатива «Апреля» устраивала «русскую партию», потому что евреев таким образом выдавливали из общего литературного процесса и планомерно загоняли в официально дозволенную резервацию. Кроме того, от «Апреля» веяло недосовершившейся хрущевской оттепелью, несбывшимися обещаниями постсталинских лет, компромиссом слабых.

После откровенной беседы с Валентином Устиновым я, пожалуй, излечился от последних иллюзий. Обходы редакций прекратились. (Через полгода до меня в Америке долетела вырезка из выпуска «Московского комсомольца» от 1 сентября 1987 года. В публикации были мое стихотворение «Весна в провинциальном городе» и верлибры Арво Метса. Насколько мне известно, эта публикация так и осталась моей единственной в Советском Союзе и единственной под псевдонимом «Максим Давыдов». Хотя на рубеже 1987—1988 годов в СССР могли выйти и другие стихи, оставленные у редакторов московских журналов, а также статья о плохой «молодой» поэзии, написанная по заказу популярного тогда журнала «Собеседник».) Весной 1987-го я много сочинял, пробовал переводить с русского на английский, написал несколько рассказов, но больше не пытался пристроить публикации в советских изданиях.

Только в июне 1987 года, уже за границей, я возобновил попытки опубликоваться. Из Италии в Нью-Йорк я отправил подборку стихов. Там, в Нью-Йорке, в те годы был центр эмигрантского книгопечатания, четыре раза в год выходил старейший эмигрантский журнал, прямой наследник парижских «Современных записок». Конверт со стихами был адресован Роману Гулю, бывшему белому офицеру и участнику Ледяного похода, ставшему в эмиграции писателем. Гуль жил в Берлине и во Франции, а после войны перебрался в Нью-Йорк и стал главным редактором ведущего эмигрантского ежеквартальника. К подборке я приложил письмо, обращенное к Гулю, в котором были прочувственные слова: «кто, как не Вы, поймете чувства молодого поэта, который только что оставил позади весь свой мир…» Я понятия не имел, что девяностолетний Гуль скончался летом 1986 года. Представьте мое удивление, когда в сентябре 1987 года, уже новоиспеченным американским студентом, уже иммигрантом, я просматривал в университетской библиотеке новые номера журналов и обнаружил в них два стихотворения, подписанных уже не бессмысленным псевдонимом, а моей настоящей фамилией. Тогда-то и выяснилось, что Гуль уже перебрался в надмирную редакцию и оттуда выбрал два моих стихотворения. С этой публикации и началась моя литературная жизнь в эмиграции.

Перевод с английского Веры Полищук и автора

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости Современная музыка

Современная музыкаНемецкий гитарист-импровизатор, выступающий на фестивале «Джаз осенью», — о влиянии Ника Кейва и новом проекте Bass Totem

12 октября 2021164 Академическая музыка

Академическая музыка Искусство

ИскусствоПрирода между пустотами, шахтами и цифровым взглядом в главном проекте Ярославской биеннале

12 октября 2021212 Литература

Литература Colta Specials

Colta SpecialsИсторик — о том, как в Беларуси сменяли друг друга четыре версии будущего, и о том, что это значит для сегодняшнего дня

12 октября 2021245 Современная музыка

Современная музыкаЛидер Tequilajazzz о новом альбоме «Камни», выступлении в легендарном рок-клубе CBGB и кинопробах у Алексея Германа-старшего

11 октября 2021389 Академическая музыка

Академическая музыкаВладимир Тарнопольский об открывающемся сегодня в консерватории фестивале современной музыки «Московский форум»

11 октября 20211672 Литература

Литература Литература

ЛитератураГалина Бабак и Александр Дмитриев о становлении формального метода в Украине 1920-х — 1930-х годов

8 октября 2021376 Академическая музыка

Академическая музыка Литература

Литература Общество

Общество