Четырехлистник успеха

Александра Новоженова и Анастасия Рябова объясняют: художником можно быть только временно

Главный редактор «Разногласий» Глеб Напреенко встретился с искусствоведом Александрой Новоженовой и художницей Анастасией Рябовой, чтобы узнать у них, что приводит людей в искусство, что выбрасывает из него и что возвращает снова и снова — и есть ли успех на этом безнадежном пути.

Глеб Напреенко: Саша и Настя, вы обе интересуетесь тем, как художники и критики действуют в социальном поле, какие субъективные траектории в этом поле им доступны. Вы пытаетесь работать с этими вопросами перформативно, то есть, во-первых, действуя сами по правилам поля художественного производства, во-вторых, превращая разговор об этих правилах в художественную практику. Вы рассказывали мне, что разработали в своих штудиях некий четырех- или даже пятилистник успеха. Что это такое?

Александра Новоженова: Известно, что, если вы в поле находите четырехлистный клевер, вам является гном с горшочком золота.

Анастасия Рябова: А клевер с пятью листиками считается еще круче.

Напреенко: И кто же этот гном — куратор? Галерист?

Рябова: В легенде это не уточняется, но мы действительно начали разрабатывать формулу. Когда мы опишем ее тебе до конца, ты, может быть, поймешь, кто такой этот гном.

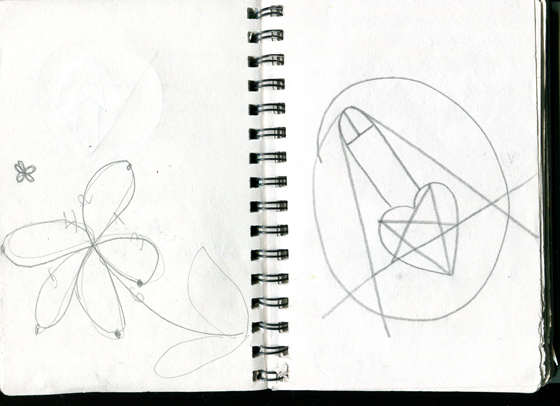

(Рябова рисует схему.)

Новоженова: Четырехлистник или пятилистник — это социально-пространственная модель возможной траектории входа и выхода в существование в качестве художника…

© Анастасия Рябова

© Анастасия РябоваНапреенко: То есть вас интересует пограничье социального поля искусства с полем общества вообще… А как и почему можно войти в искусство и выйти из него?

Новоженова: Искусство — точка, в которой можно задержаться, но которую можно и проскочить. Поэтому четырехлистник — динамическая модель.

Рябова: Она нестабильна.

Напреенко: То есть бытие в искусстве нестабильно.

Рябова: Ну, бытие вообще нестабильно! (Смеются.)

Новоженова: Иногда художниками становятся на одну выставку, на год. Есть художники, о которых с сожалением говорят, что они художниками быть перестали. У производственников в 1920-е годы была идея, что перестать быть художником нужно ради более масштабной цели. Сейчас перестать быть художником— жалкий удел. Но, может, нужно пересмотреть это отношение и рассматривать искусство как полустанок, а не как конечную цель. Ведь в зависимости от того, откуда люди в искусство попадают и куда из него движутся, варьируется их отношение к тому, что они в нем делают.

Рябова: Но сегодня тоже порой осуществляется движение из искусства в пространство, где возможно действие, в активизм или документалистику.

Напреенко: Иногда титул искусства выступает прикрытием или оправданием для иных практик.

Рябова: «Искусство» не имеет окончательного определения.

Напреенко: Выходит, то, чем является для тебя искусство, зависит от того, с какой стороны ты в него вошел?

Новоженова: В этом и смысл, что нет такой вещи, как художник, а есть человек, заходящий на эту территорию с той или иной стороны — и этим входом территорию переопределяющий.

Рябова: Под траекторией на нашей схеме, напоминающей сейчас пятилистный клевер, понимается линия движения из крайней точки лепестка через центр соцветия в направлении крайней точки противоположного лепестка.

Напреенко: И на схеме я читаю: «Траектория 1: бегство в непрофессиональное пространство»...

Рябова: Мы заметили, что некоторые молодые люди, в том числе мы сами, совершили переход из прежней профессии в профессию в сфере искусства. У меня, например, непрофильное образование — как и первое образование у вас.

Новоженова: Еще более острая ситуация — когда бегство в искусство из прежней профессии связано не только с образованием, но и с трудовым опытом. Обычно это опыт отчуждения, когда люди понимают, что задачи, ставящиеся перед ними, — не те, которые они бы сами сформулировали. Часто это работа в околохудожественной индустрии производства образов.

Рябова: И есть представление об идеальном пространстве искусства, в котором происходит неотчуждаемая деятельность, где ты работаешь на себя. «Работаешь» в кавычках, ведь предполагается, что ты тусуешься и занимаешься чем-то, что не сковано требованиями профессии, трудовыми условиями: вставать рано, ходить на работу пять раз в неделю, работать «на дядю».

Нужно рассматривать искусство как полустанок, а не как конечную цель.

Напреенко: Это желание переформатировать свои отношения с тем Другим, которым является для каждого работа или работодатель?

Рябова: Попытка сменить Другого с плохого на хорошего.

Новоженова: И жажда полноты воплощения своего «я» в некоем объекте — и предполагается, что теперь-то Другой с радостью примет от тебя не то, что требуется, а то, что ты сам хочешь дать.

Напреенко: Похоже на фантазию о полном гармоничном слиянии с Другим в материнской утробе.

Рябова: Как ни смешно, но именно это, похоже, двигало всеми нами при входе в искусство.

Напреенко: То есть вход в искусство — это на самом деле исход?

Новоженова: …на территорию предположительно благожелательного Другого. Такой исход влечет, естественно, шок от того, что в искусстве могут опять возникнуть требования профессии, требования Другого.

Напреенко: В старом искусстве было очевидно, что это профессия, требующая ремесленного мастерства. А идея современного искусства в том, что ремесленное мастерство уже не необходимо. Отсюда — миф об освобождении.

Новоженова: В академии несколько лет учишься подражанию. А когда твои навыки связаны с индустриальными и постиндустриальными медиумами, которые осваиваются куда быстрее, возрастает и межпрофессиональная мобильность.

Напреенко: Такая мобильность, особенно в разросшейся сфере креативных индустрий, и характеризует постфордизм. Условия современной карьеры требуют готовности менять профессию.

Рябова: Даже внутри искусства — кто же ты: критик, куратор или все-таки художник?

Напреенко: Давайте перейдем ко второму лепестку.

© Анастасия Рябова

© Анастасия РябоваНовоженова: Вторая траектория противоположна первой и вместе с тем — ее следствие. Она связана со стремлением художника вписаться в профессиональные структуры, быть в искусстве на зарплате, работая в учреждении культуры, требовать соблюдения трудовых прав. Даже если изначально человек пошел в искусство, чтобы выйти из прежней профессии, в искусстве он снова начинает требовать профессионализации.

Рябова: То есть требовать прав как художник, как тот, кто не отчуждается, но все же имеет право на зарплату и пенсию.

Напреенко: То есть зарегистрировать свои отношения с новым Другим, как бы благожелателен он ни был.

Новоженова: Потому что позиция художника перестает быть мнимой позицией отдыха. Неотчужденность, специалистом в которой становится художник, начинает рассматриваться им как всеобщее благо, и именно поэтому он требует социальных гарантий, предоставляемых другим профессиям, которые считаются социально полезными.

Рябова: Траектория ко второму лепестку исходит из позиции легального нахождения в системе, а с другой стороны, требует борьбы за корректировку ее внутренностей.

Напреенко: А позиция институциональной критики входит во вторую траекторию? Например, в случае Ханса Хааке?

Рябова: Мне кажется, что на сегодняшний день институциональная критика, как и концептуализм, к примеру, — уже настолько встроенные понятия современного искусства, что нельзя не быть концептуалистом сегодня, нельзя не быть институционально критичным.

Напреенко: Возле третьего лепестка написано «бред самофинансирования».

Рябова: На пути к третьему лепестку ты продолжаешь искать свободы реализации себя в искусстве и одновременно стремишься разрешить проблему выживания, чтобы обеспечить возможность самовыражения. Чтобы иметь возможность самовыражаться по-честному, нужно самофинансироваться.

Новоженова: Источник «бреда самофинансирования» — в идее, что, чтобы быть по-настоящему свободным, нужно быть финансово независимым. Но, чтобы решить проблему выживания, ты вынужден вступить в сделку с Другим. Например, пойти на отчужденную работу. Тогда выходит, что место, где ты отчуждаешься, и место, где ты творишь, оказываются взаимодополняющими и могут существовать только за счет друг друга.

Напреенко: Это очень аутоэротическая фантазия.

Новоженова: Да, ты засыпаешь в кровати, и тебе представляется идеальный проект. Но, чтобы его реализовать, надо выкупить себя из капитализма. Побатрачить на дядю или придумать схему игры на бирже или продажи какой-то невидимой ерунды, что позволит заработать деньги, которые ты уже инвестируешь в подлинную деятельность — в искусство.

Талант — это просто возможность выкупить себя.

Рябова: Есть еще другой вариант — ты привилегирован, то есть тоже в каком-то смысле сперва вступил в сделку с обществом и капиталом, чтобы потом самовыражаться. Ты рантье — или у тебя богатые родственники. Есть версия, что, чтобы полноценно заниматься искусством, нужно быть богатым. Поэтому третья траектория показательно марксистская. Искусство тут — элитарная деятельность, и доступ к занятию им по экономическим причинам имеют не все.

Напреенко: То есть на третьем лепестке мы сталкиваемся с идеей автономии искусства в одном из ее предельных вариантов. Чтобы выстроить автономию, ты готов откупиться от общественной системы.

Новоженова: «Бред самофинансирования» часто порождает аутичные работы, которые вообще не подразумевают зрителя.

Рябова: А бывает и так, что художник финансово может позволить себе полную автономию, но все равно стремится на территорию институций и признания…

Напреенко: То есть вопрос второго лепестка об отношениях художника с социальными гарантиями здесь разрешен за счет внешнего по отношению к искусству фактора. Будь то богатые родители или работа на дядю.

Рябова: Да, и третья траектория этим обусловлена. Это логика капитализма. И в этой связи особенно критически можно рассмотреть категорию «таланта». Например, когда говорят: «Что он там фыркает насчет денег? Был бы талант — и так бы добился». На третьем лепестке видно, что талант — это просто возможность выкупить себя.

Напреенко: Следующий лепесток — четвертый — назван вами «бой за удовольствие».

Новоженова: Наши траектории детерминистские, они обуславливают развитие событий, но есть еще такая вещь, как удовольствие: оно возникает индивидуально и внезапно, в любой точке любой траектории, и связано с нарушением планов.

Рябова: Когда вдруг видишь, что искусство — это как ошибка: внеплановая вещь.

Новоженова: Соответственно это бессознательное, и, возможно, оно вовсе не ведет тебя к успеху, а выкидывает на обочину…

Напреенко: То есть то стремление к неотчужденности, с которого начался первый лепесток, напоминает о себе, и оказывается, что стремление к свободе в искусстве — не то, чем кажется.

Рябова: Но к этому моменту ты уже занимаешься искусством. И насколько сильна твоя тяга к удовольствию через искусство, настолько, возможно, ты будешь способен переконструировать основания искусства — повлиять на устройство художественного процесса.

Новоженова: И это удовольствие связано с неким риском.

Рябова: Как и любое следование страстям.

Новоженова: Вместо того чтобы давать наслаждаться Другому, тому, что задает тебе формат, ты придумываешь формат сам.

Рябова: Но не факт, что вообще есть удовольствие для тебя. Может быть, давать наслаждаться Другому — это и есть твое удовольствие. Но теперь ты это открываешь.

Напреенко: То есть четвертый лепесток — это лепесток рефлексии, когда обнаруживаешь, что в искусстве помимо вопросов о социальных гарантиях, заработке и преодолении отчуждения есть нечто более сложное в отношениях с Другим? Регулярно повторяя акт производства искусства, ты задумываешься, зачем тебе этот объект искусства нужен, зачем это повторение, что ты, собственно, делаешь?

Новоженова: Действительно, нигде, кроме как на объекте искусства и на отношениях с ним, ты не можешь узнать, чего на самом деле хочешь. Потому что именно там возникает удовольствие, не связанное с прямым профитом. Искусство — единственное социальное место, где можно узнать о своем желании.

Напреенко: Помимо сферы любовных отношений. То есть у вас искусство — способ самопознания себя в социальном. Почти как в гегелевской истории самопознания духа: пройдя через вопросы отношений с обществом на первых трех витках, на четвертом витке человек возвращается к своим желаниям, которые и привели его бессознательно в искусство.

Рябова: Художник начинает думать: а что же мне действительно интересно?

Новоженова: Это счастливый сценарий.

Рябова: Здесь возможен успех как захват удовольствия. Но на четвертом витке удовольствие от искусства и социальный успех не обязательно согласуются.

Новоженова: Это как раз про рассогласованность между борьбой за права и за желание. И это как разница между бедняком и нищим, которая аналогична разнице между капиталистом и богачом. Бедняк — тот, кто хочет улучшить свои условия жизни и вписан в социальную систему, как и капиталист, который тоже заперт в системе производства капитала, лично для себя имея минимум. А нищий — это тот, кто наслаждается своей отброшенностью, как богач — выделяющей его из общества роскошью. В фильме Луиса Бунюэля «Виридиана» героиня-святоша приводит нищих жить в свой дом с условием, что те будут молиться, ложиться рано, не материться и не заниматься сексом, за что обещает их кормить и давать им кров. Но когда она уезжает, они устраивают пир в ее особняке, зная, что на этом настанет конец их хорошей жизни: один раз провести время по-царски для них важнее, чем постоянное улучшение условий существования. На четвертом лепестке может случиться так, что вместо улучшения ты выбираешь радикальное и чрезмерное удовольствие — и гори оно все синим пламенем.

© Анастасия Рябова

© Анастасия РябоваНапреенко: То есть получить один раз трансгрессивное неограниченное удовольствие для них важнее, чем постоянно получать лимитированное. В то время как на второй и третьей траекториях, когда ты задаешься вопросом о социальном благе, это, скорее, позиция того, кого вы называете бедняком… Давайте перейдем к пятому лепестку.

Рябова: На самом деле именно пятая траектория должна быть об удовольствии. Открыть тайну удовольствия — суперуспех в поиске клевера, явление гнома с горшочком. Но раз удовольствие существует поперек правил, закономерно, что оно прокралось вперед... И теперь придется сделать шаг назад.

Новоженова: Если взглянуть на людей, которые только что вошли в искусство или пытаются войти, мы обнаруживаем позицию профессионалов в сферах типа видеомонтажа, свадебной или репортерской фотографии… С другой стороны, есть зоны субкультуры, где люди реализуются в сообществе адептов, понимающих друг друга и правила субкультуры, как в технокультуре или культуре комиксов. И для профессионалов, и для субкультурщиков встает вопрос, насколько публичным должно быть их высказывание, какого рода признания они ищут. Часто они ищут не рискованных встреч, а закрытую среду приятия. Они хотят туда, где их оценят по их критериям.

Напреенко: Не претендуя на универсальность. Опять внутриутробная фантазия.

Рябова: И здесь мы вводим понятия Welt и Umwelt. Umwelt — это мир идентификации подобных с подобными. В биологии или антропологии это ограниченная территория, связанная с определенной экосистемой, или зона жизнеспособности этой экосистемы…

Напреенко: В поисках Umwelt ты пытаешься уйти от того, что человеческое животное не имеет естественной среды обитания.

Рябова: И границы внутри искусства с точки зрения Umwelt очень биологические: оканчивается роща, начинается поле, и там я уже не могу кормиться.

Новоженова: Там кончаются лайки. В поиске себе подобных, которые наградят тебя пониманием, большую роль играет интернет. В какой-нибудь точке планеты благодаря интернету найдутся люди, которые тебя одобрят.

Рябова: При этом интернет мифически предстает как Welt, то есть большой, глобальный мир. И это ошибка.

Напреенко: То есть к идее Umwelt приходишь посредством выхода в глобальный мир — Welt? Например, сначала приходишь в мир современного искусства, а потом пытаешься найти в нем уютное микросообщество — как в интернете?

Рябова: И в искусстве тут разыгрывается драма между критерием с точки зрения Welt — например, «это не релевантно, это не ново» — и критерием с точки зрения Umwelt: «это круто, ты наш, вот тебе лайк».

Новоженова: На самом деле всякий, кто приходит в современное искусство в поисках Umwelt, ведет двойную игру — игру с Welt, с идеей всеобщности: все-таки в искусство приходят ради нее. Это игра субкультуры и открытого мира.

Напреенко: Но сама идея причастности к большому миру проблематична. Глобальность всегда опосредуется через локальное сообщество — как, например, опосредуем ее мы с вами друг через друга сейчас. И Welt может быть очень репрессивен в своем нивелировании акта высказывания художника, вписывании его в глобальное «это было тогда-то и у того-то».

Новоженова: Но не факт, что такие высказывания — это проявления Welt. Скорее это попытка превращения всего искусства в Umwelt с понятными критериями сравнения и оценки. Язык для Welt — это не просто всеобщий язык, это вообще не язык консенсуса. В Welt ты можешь апеллировать не только к своей страте, но и к людям, которые за ее пределами находятся. Это стремление к полемике.

Ленин не повесится оттого, что не сможет отдать деньги, одолженные на революцию, немецкому правительству.

Напреенко: То есть Welt — пространство, где, по идее, всегда есть место для дискуссии, в отличие от вечного консенсуса в Umwelt... А есть авторы, которые безнадежно тоскуют по этому самому Welt?

Новоженова: Ну вот Осмоловский.

Рябова: Но, кстати, о субкультурах в искусстве я узнала из тех практик, которые инициировал Осмоловский в 1990-е. И у субкультуры есть важная функция потайного инкубатора — вот мой тезис в защиту субкультурности.

Следующая траектория — последняя. Это выход линии от пятого лепестка к стебельку. Это половинка траектории: жизнь в долг. Долг — это вопрос времени: деньги материализуются во временном континууме. Тебе нужны они сейчас, а отдаешь ты их потом.

Новоженова: Это немножко связано и с выкупанием себя из капитализма, такой придаток третьего лепестка. Правда, тут выкупания не происходит — возникшая у тебя идея о великом искусстве заставляет тебя стать должником и отправляет тебя в минус, а не в самоокупаемость. Берешь кредит в банке или занимаешь на проект у друзей. И хотя это не потребность в том смысле, в котором потребностью является еда или жилье, эта необходимость уйти в минус рождается внутри тебя как голод и холод. И ты не соглашаешься на компромиссы, на упрощение замысла, на погрешности в технике. Это антиавангардизм: ведь авангардизм подразумевает ничего не стоящий жест, ставящий под вопрос твой профессиональный статус. А когда ты, движимый внутренним долгом, ищешь должного финансирования на продакшн, ты возрастаешь как профессионал, но это антиавангард.

Рябова: Но все же тут могут быть разные ситуации. Одно дело, когда человек становится жертвой технологий, на которые ему нужно мощно потратиться, а другое, когда ему нужно реализовать некоторые не сводящиеся к техничности ситуации здесь и сейчас и все равно вложить в это какие-то деньги, которых у него на данный момент нет. Ну или если он трезво оценивает, что никакая институция ни за что на свете не поддержит его замысел в том виде, в котором он хотел бы его реализовать. Можно брать деньги в долг у самого себя или у других своих проектов...

Новоженова: Тут полезно опять вспомнить разницу между бедняком и нищим. Бедняк берет кредит, чтобы обеспечить свои естественные потребности, и собирается его отдать. Нищий же на одолженные деньги совершает аферу.

Рябова: Да, и это совсем другой тип жизни в долг — это не долг на качественную работу.

Новоженова: Упоение техническим качеством связано с удовольствием по правилам, а следовательно, с чувством вины, которое заставляет отдавать долги — либо покончить с собой. А если речь идет об афере, не связанной с качеством исполнения (ответственностью перед зрителем) и разрушающей условия кредитования, то нет и вины. Ленин не повесится оттого, что не сможет отдать деньги, одолженные на революцию, немецкому правительству.

Рябова и Новоженова (хором):

Лети, лети, лепесток,

Через запад на восток,

Через север, через юг,

Возвращайся, сделав круг.

Лишь коснешься ты земли —

Быть по-моему вели!