«Мы сегодня все стали работниками»

Мария Чехонадских о том, как капитализм трансформирует трудовые отношения — и разрушает автономию культуры

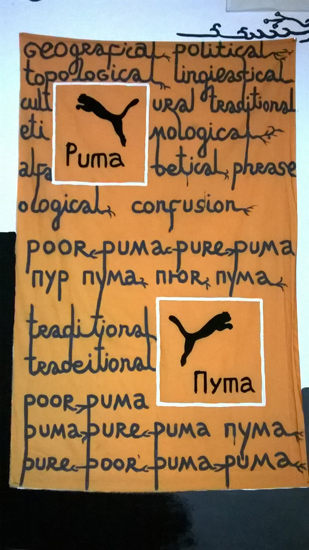

fragment from solo exposition, FUCK GOLF, Kunstraum Munich, 2015© Баби Бадалов

fragment from solo exposition, FUCK GOLF, Kunstraum Munich, 2015© Баби БадаловВ своем интервью Глебу Напреенко теоретик искусства и культуры Мария Чехонадских объясняет, какие концепции наиболее адекватно описывают изменения, происходящие сегодня в сфере трудовых отношений, и как эти изменения сказываются на культуре и искусстве.

— Давай начнем с самой общей рамки. Можешь рассказать немного об истории понятия «прекаритет»?

— Этот термин пришел в науку из повседневного лексикона: он происходит от французского précarité, английского precarity — «нестабильность, шаткость». Термин означает совокупность изменений условий жизни и труда, в узком смысле — нестандартные формы занятости и новые формы трудовых отношений.

Уже в 1970—1980-е годы слово «прекаритет» использовалось в Италии для описания новых форм сезонной или нестандартной работы и эрозии прежнего трудового стандарта — восьмичасового рабочего дня на полном контракте. Затем в 1990-е дебаты о прекаритете распространились по всей Южной Европе и во Франции. Пьер Бурдье, например, был одним из первых, кто связал прекаритет с переходом к постиндустриальному обществу и новому типу экономики, которую мы сегодня называем неолиберальной [1]. И если в 1990-е годы Бурдье, а затем Ричард Сеннет видели в нестабильной занятости катастрофу, своего рода аннуляцию достижений рабочего и профсоюзного движения, то Антонио Негри в 2000-е годы связал прекаритет с позитивными тенденциями трансформации производственных отношений — с рождением автономной рабочей силы и соответствующей реконфигурацией политического субъекта. Несколько раньше, в середине 1990-х, в итальянском контексте появилось понятие «нематериальный труд», и оно описывало новую форму сервисного или аффективного труда. Надо подчеркнуть: под прекаритетом понимают именно трудовые отношения и формы нестабильной жизни, а не формы труда, которые подпадают под категорию «нематериальный труд».

Существуют разные взгляды на то, что собой представляет прекаритет с социологической, философской и политической точек зрения. Например, социолог труда Робер Кастель (Robert Castel) или политический теоретик Изабель Лорей (Isabell Lorey) указывают, что прекаритет не является уникальным, свойственным сегодняшней «постфордистской» экономике феноменом, если мы под ним понимаем не формы труда, а формы занятости. Действительно, архаика нестандартной занятости уходит корнями в начало XVIII века. С этой точки зрения нестабильная работа и нестабильность как таковая скорее имманентны капитализму. Наемный труд принял форму стабильной гарантированной занятости в Западной Европе лишь в послевоенное время и просуществовал всего тридцать лет в рамках социального государства (welfare state), а сегодня скорее описывает эрозию западноевропейского среднего класса, который оказывается в той же ситуации, что и большинство трудового населения планеты. Таким образом, после десятилетия обсуждения прекаритета речь уже пошла о прекаризации общества. Для Джудит Батлер, например, прекаритет имеет отношение к фундаментальной уязвимости и хрупкости человеческой жизни вообще и в этом смысле носит трансисторический характер [2].

— Когда возникло понятие «нематериальный труд», речь шла не столько про некий высокоинтеллектуальный труд, сколько про креативные индустрии и сферу услуг?

— Да, про сервисный труд в целом, включая креативные и не очень креативные индустрии, такие, как, например, работа в «Макдоналдсе» или сезонный сбор урожая иммигрантами где-нибудь в Палермо. Если говорить про контекст Италии 1970—1980-х годов, то под этим никто не подразумевал страдающих интеллектуалов, художников и творческую богему, которая вдруг лишилась работы. Ведь со времен перехода института искусства в сферу рыночных отношений, что случилось в XIX веке, художники никогда не были полностью трудоустроены. Система welfare state (социального государства) в Западной Европе гарантировала для художников гранты, проекты, резиденции и более стабильные формы существования, но сказать, что художник был когда-нибудь работником культуры на постоянном контракте, было бы абсурдно. Иными словами, у художников в те времена часто не было ни преподавательских мест в университетах, ни диссертаций (а сейчас в Европе уже появилась специальная диссертация для художников — PhD in Practice). Художник жил за счет продаж своих работ или вынужден был подрабатывать на стороне, но система резиденций и грантов позволяла ему время от времени уходить в своего рода отпуск.

Западная Европа стала очень быстро догонять Россию с ее полным обнищанием интеллектуалов.

Бурдье, говоря о прекаритете, обсуждал эрозию наемного труда в Западной Европе. Наемный труд подразумевал определенную форму социального контракта между работодателем и работником. Этот контракт в истории имел разные формы, но в XX веке он утвердился как восьмичасовой рабочий день, предполагал определенные компенсации, включая пенсионные издержки и выходные. Все это, как известно, не упало с неба, а стало результатом рабочей борьбы. И вот в 1980-е годы, с переходом к новой неолиберальной экономике, эта система начала разрушаться. Процесс сопровождался переносом производства в страны третьего мира, удешевлением рабочей силы за счет перевода наемного труда на сезонную и непостоянную основу. В середине 1990-х, к моменту возникновения понятия «нематериальный труд», становится понятно, что как раз и художники, и интеллектуалы, и другие представители творческих профессий стали частью новой системы трудовых отношений. Теперь художники защищают PhD, чтобы работать в университете, пишут CV, подают заявки на проекты и конкурируют с другими художниками за право их осуществить. Биеннальная машина является частью этого процесса: участие в выставках превращается в дополнительную работу и способ выжить в простое между одним и другим проектом.

Совершается очередное расширение наемного труда. Еще Маркс писал в «Капитале», что капитализм включает в ареал трудовых отношений все новые и новые группы людей. Сначала он включал мужчин, затем женщин, потом детей и стариков, после чего — инвалидов и больных, теперь он превращает интеллектуальный труд в корпоративный бизнес-проект... Сегодня он включает в категорию наемных работников даже животных. Несколько лет я жила в Москве рядом с зоопарком, на Красной Пресне. У меня окна выходили на дельфинарий. Каждое утро я просыпалась под звуки «Шоу дельфинов». Несчастные животные работали каждый день с 10 до 19 часов с одним выходным в неделю. Мы сегодня все стали работниками. Университет превратился в корпорацию, где преподаватель продает свои услуги, а студент их покупает, и уже сложно сказать, что академия несет какую-либо социальную миссию. Коммерциализация искусства соответствует тем же самым тенденциям. И в этом смысле то, что художники, критики, интеллектуалы попадают в ту же самую ловушку неоплачиваемого труда, что их кидают на деньги, — закономерная часть этого процесса.

— Ты говорила скорее про западную ситуацию — а как мы пришли к этому же положению дел в России?

— Постсоветская реальность опережала все теоретические дебаты, имевшие место в Западной Европе. Эрозия трудовых отношений стала стремительно развиваться в 1991 году. Грубо говоря, все население в момент распада Советского Союза оказалось за пределами социал-демократического наемного труда, все вынуждены были превратиться в сезонных работников и поденщиков, челноков и «бизнесменов».

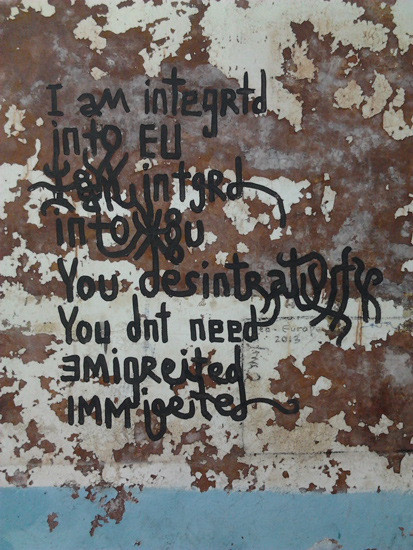

fragment project «For the wall for the world» exposition at Palais de Tokyo, Paris 2016© Баби Бадалов

fragment project «For the wall for the world» exposition at Palais de Tokyo, Paris 2016© Баби Бадалов— Можно ли назвать этот постсоветский процесс прекаризацией?

— С одной стороны, прекаритет как понятие отсылает к опыту Западной Европы: он описывает глубокое недовольство среднего класса потерей своих социальных привилегий. Но в России среднего класса как такового на момент распада Советского Союза не было — была другая классовая структура, были интеллигенция, партийная верхушка, рабочий класс, периферия и Москва. В 1990-е начался процесс первоначального накопления капитала, который по своим масштабам многие сравнивают с золотой лихорадкой XIX века.

С другой стороны, термин «прекаритет» уже утвердился в качестве теоретической рамки и стал просто означающим эрозии наемного труда и маркером необеспеченной, нестабильной формы жизни. Тогда то, что произошло в постсоветском пространстве после 1991 года, может описываться этим понятием. Это удобная рамка, которая позволяет поставить нашу ситуацию в границы общих процессов.

— Ты была одним из организаторов первого и второго Майских конгрессов творческих работников. С чего все началось? Как ты оцениваешь этот опыт, оглядываясь назад?

— Проект Майского конгресса зародился до массовой протестной мобилизации начала 2010-х в России, то есть примерно в 2009 году. В то время левые группы существовали в другом политическом и социальном контексте — контексте массовой деполитизации. Каждый из нас имел определенный опыт трудовых конфликтов. Для меня, например, точкой политизации стал момент, когда я работала редактором каталога Биеннале молодого искусства и мне задерживали зарплату примерно на четыре месяца. В такие ситуации я попадала постоянно, но не было ни инструментов, ни политической воли с этим бороться. Не хватало также знаний, политического опыта, чтобы проанализировать эту ситуацию и ответить на вопрос, почему мы систематически сталкиваемся с подобными вещами. Вместе с группой «Что делать?» — я имею в виду, прежде всего, Алексея Пензина и Николая Олейникова — мы стали обсуждать теорию прекаритета, которая на тот момент широко обсуждалась в Западной Европе. А именно: нас заинтересовали проблемы отсутствия постоянной или стабильной занятости в сфере культуры, образования и искусства в России. Из проблематизации нашего шаткого положения и родилась идея Майского конгресса.

На Майском конгрессе сразу возник спор о том, собираемся ли мы говорить только о проблемах интеллектуального и творческого труда или же о более универсальных проблемах постсоветского общества, в том числе о проблеме низкооплачиваемого труда в университете и полного обнищания Академии в целом. Хотим ли мы также обратиться к тому, что происходит за пределами вообще интеллектуальной сферы на рабочих местах. Хотим ли мы говорить о сезонном труде как о труде прекарном — ведь сейчас многие рабочие из регионов России работают вахтовым методом в Москве.

Работая в московском «Гараже», я осознал, какую большую роль там играет бесплатный труд.

Изначально перед нами стоял вопрос универсализации понятия прекаритета и вовлечения в работу разных активистов. Ведь Майский конгресс планировался как слет профсоюзных и политических организаций, где можно было бы обсудить разные терминологии, которые эти группы используют для описания существующих проблем. Однако когда мы впервые встретились все вместе, то обнаружилась разница и терминологических жаргонов, и политических позиций… Мне кажется, на I Майском конгрессе нам не удалось найти общий язык.

Одной из своих задач мы видели создание профсоюза творческих работников. И для создания профсоюза нужна была общая рамка, которая позволила бы дальше политически действовать сообща. Для большинства художников, критиков и журналистов, участвовавших в этом процессе, профсоюз должен был представлять собой своего рода контору услуг, куда можно сделать взнос и в случае трудового конфликта обратиться за помощью. Однако было очевидно, что в наших условиях такой профсоюз создать невозможно, что на него нет ресурсов. Я лично выступала за более широкий подход к этой проблеме и надеялась на возможную солидарность между творческими работниками, университетскими преподавателями и другими жертвами прекаритета. Наконец, была еще одна позиция. Некоторые художники считали, что вообще говорить о профсоюзе творческих работников глупо, потому что художник находится за пределами труда, а если искусство попадает в пределы трудовых отношений, то это якобы говорит о его коммерциализации.

Пик этих дебатов совпал с массовой политизацией 2011 года, и мы плавно переключились в этот контекст. Мы стали участвовать в митингах и в рамках этих митингов как более широкая группа художников и интеллектуалов, кооперирующаяся с различными активистами, все время ставили вопрос труда и трудовых отношений — помимо общей повестки «против Путина». Думаю, что это участие, как и участие многих других левых групп, помогло политизировать отдельных людей, а также микроскопически сдвинуть всю повестку движения в сторону принятия, хотя бы риторически, элементов левой проблематики.

— Можно ли констатировать сдвиги в логике трудовых отношений за последнее десятилетие?

— Контекст обсуждения прекаритета в Западной Европе радикально изменился после кризиса 2008 года — с тех пор мы можем диагностировать абсолютную аннигиляцию привилегированного статуса интеллектуального труда как такового. В Великобритании, где я сейчас живу, это ощущается очень сильно с момента прихода к власти правительства консерваторов и введения новой доктрины экономии и жестких мер. Молодые преподаватели (то есть примерно до 45 лет) работают на так называемых zero contracts, что, по сути, означает отсутствие работы и зарплаты — ты должен по первому требованию выйти на работу, не представляя себе, когда тебя позовут и сколько придется ждать, — или hourly paid contracts, где тебе платят почасовую зарплату.

Западная Европа стала очень быстро догонять Россию с ее полным обнищанием интеллектуалов. В этом смысле позитивный пафос автономии нематериального труда не выдерживает простой эмпирической критики.

Работодатель, который нанимает и эксплуатирует работников, — это здорово!

Поэтому сегодня обсуждается не столько трансформация форм труда и все, что я говорила выше, но, скорее, как вообще функционирует финансовый капитализм, что такое новый пролетариат, какую роль здесь играет гендерное и расовое разделение. Или что такое социальное воспроизводство. Что происходит с воспроизводством общества, когда дешевеет труд и образуется огромная масса безработных — лишнее, или «прибавочное», если использовать термин Маркса, население, или (другой термин Маркса) «резервная армия труда». Я говорю опять в первую очередь о Великобритании, где с 2008 года произошел огромный всплеск интереса к трудам Маркса, в том числе к «Капиталу». Произошел определенный отказ от постопераистской терминологии в пользу более общей марксистской. И это очень интересно, потому что это позволяет нам посмотреть на общую схему происходящего, а не говорить об исключительно наших проблемах — то есть проблемах творческих работников и интеллектуалов.

Когда в Лондоне или в Сочи недавно строились олимпийские объекты, целые районы жилья социально необеспеченных семей просто выселялись, им предлагалось взамен жилье где-нибудь на периферии города или вообще в другом регионе, и за счет этого дешево скупалась земля, спекулятивно повышалась стоимость и происходило стремительное наращивание прибыли. То есть капитализм сегодня опустошает целые территории и не нуждается ни в рабочем-потребителе, которого изобрел Форд, ни в собственнике и крепком хозяйственнике, на котором держалась вся буржуазная идеология. Собственно, так же работает и джентрификация.

fragment from solo exposition PORTO – ПOPTO, A Certain Lack of Coherence, Porto, 2013© Баби Бадалов

fragment from solo exposition PORTO – ПOPTO, A Certain Lack of Coherence, Porto, 2013© Баби Бадалов— Какие изменения самосознания работников происходят с изменением трудовых отношений?

— Здесь мы должны обозначить два подхода к проблеме: мы можем называть происходящее пролетаризацией, а можем прекаризацией. Когда мы говорим о пролетаризации, мы обычно подчеркиваем определенный социальный слой людей, затронутый этим процессом: рабочий класс, эмигранты, люди нетворческих профессий. Прекаризация — по крайней мере, в контексте Западной Европы — соответствует тем же самым проблемам, которые затронули представителей творческих профессий. И если оставаться в рамках этой дихотомии пролетаризации и прекаризации, то идеология последней и связанного с ней творческого и нематериального труда проблематична.

Катастрофичность категории «нематериального труда» подчеркивал даже Антонио Негри, признавая, что это неудачный термин. Тем не менее словосочетание «нематериальный труд» устоялось как жаргон, и хотим мы этот термин использовать или не хотим, но за ним закрепилась определенная идеология. Эта идеология строится на том наблюдении, что, как утверждают постопераисты, благодаря росту новых форм труда в сфере интеллектуальной деятельности впервые в истории капитализма работник овладевает средствами производства. Если традиционный рабочий не владеет машинами и соответственно не может контролировать производство, то современный работник — это мобильный человек, средством труда которого является его собственный компьютер. То есть он более независим и автономен, его труд основан на свободной кооперации с другими работниками. Эта автономия, на самом деле, более чем проблематична. По Негри, она постепенно должна разрушить наемный труд, высвободить работника и перевести труд из наемного в кооперативный. Работник нематериального труда должен стать революционным субъектом и заменить, по сути, старый классический пролетариат. Тем не менее, исходя из структуры такого труда, можно говорить вслед за Паоло Вирно о темной стороне множеств, владеющих средствами производства, поскольку структурно этот работник, как и его способы кооперации, повторяет форму частного бизнеса. Частный бизнесмен ведь тоже владеет средствами производства. Именно это четко ухватили неолиберальные идеологи антрепренерства...

Помимо идеологемы работодателя-отца есть идеологема работодателя-друга.

На самом деле произошла не автономизация и высвобождение труда, а превращение работника в маленького буржуа, в представителя малого бизнеса. Хотя, конечно, есть ряд отличий, но структурно то, как организован рабочий день и сама работа, мало чем отличается от логики мелкого предпринимательства — потому что в сервисном труде нового типа ты сам себе и работодатель, и работник в одном лице. Работая на некоем проекте, такой работник берет на себя всю ответственность работодателя, идентифицируется с ним: так же угнетает других, структурно не вступает в позитивную кооперацию, потому что боится конкуренции и увольнения. И вот это — самая главная проблема представителей прекаритета. Трудно организовать с такими людьми протест, потому что человек полностью субъективируется с функцией работодателя.

Приведу пример из моей трудовой практики. Когда я работала на выставке «Документа 13» в Касселе, мы трудились по 14 часов в день, при этом будучи официально стипендиатами Фонда Гете, а не работниками. Мы стали жаловаться друг другу и обсуждать происходящее. Но субъективность людей, которые работали на «Документе», просто не позволяла им действовать, потому что они несли на себе вот эту ответственность работодателя, несли эту карму карьеры в арт-мире. Они готовы были работать за строчку в CV еще много лет, потому что видели перед собой мираж больших возможностей и лучшей жизни. Именно поэтому с любой, даже самой унизительной, работой такой работник субъективируется полностью, приказывая себе трудиться на износ, без выходных и передышки. Классическое расщепление субъекта, столкновение Я и Сверх-Я в своем роде.

Но мне не хотелось бы говорить, как часто делают другие критики, что богема — это petite bourgeoisie: это было бы упрощением ситуации. Ведь подобная структура поведения обнаруживается в том числе на уровне идентификации слуги с его господином, так что этот вопрос может нас увести в более общие диалектические вопросы гегельянского толка. Мне всегда казалось, что решением проблем творческих работников будет только их включение в более общий, широкий политический процесс, в конфликты «на территории» пролетариата в целом.

Это не означает, что нужно оставить все попытки борьбы в сфере «нематериального труда». Есть вполне успешные примеры борьбы с разными формами эксплуатации преподавателей в университетах. Но все известные массовые демонстрации 2010—2011 годов в Великобритании против повышения оплаты обучения — это демонстрации студентов. И только малая доля преподавателей участвовала и участвует в оккупациях, в пикетах и других инициативах. Это опять-таки говорит о том, что есть раскол между беднейшими и бедными с одной стороны и полубедными, не до конца обедневшими — с другой.

fragment from solo exposition, FUCK GOLF, Kunstraum Munich, 2015© Баби Бадалов

fragment from solo exposition, FUCK GOLF, Kunstraum Munich, 2015© Баби Бадалов— А какова специфика отношений работника и работодателя в России? В том числе в сфере искусства?

— В России в целом — с этого наблюдения начинался, кстати, мой анализ прекаритета в постсоветских условиях — распространена любопытная патриархальная идеология трудовых отношений, заимствующая некоторые советские и даже дореволюционные элементы, которые становятся основанием для новой формы общественного консенсуса после 1991 года.

В постсоветской России работодатель — всегда образ позитивный, он не является структурной оппозицией работнику и не противостоит его интересам. Эта идеологема связана с аллергией на советское наследие, основанное на радикальной критике частной собственности и наемного труда. С 1990-х годов мы можем наблюдать гротескный ренессанс идеологии частного бизнеса: частный бизнес — это хорошо! Работодатель, который нанимает и эксплуатирует работников, — это здорово! Ведь это якобы более прогрессивная и современная форма трудовых отношений. Стоит только вспомнить, как телевизор в 1990-е годы учил нас, неграмотных «совков», выбирать профессии будущего: бизнесмен, экономист, маркетолог, торговый представитель — вот на кого надо было учиться. А вот советская архаика с этими государственными формами собственности и работой в бюджетной сфере — это все ненужная и неработоспособная модель. Кооперативы — тоже какая-то романтическая ерунда. Только крепкий хозяйственник, нормальный буржуа может тянуть экономику. Работодатель — это антрепренер, прогрессивный, креативный, творческий человек... Когда он нанимает работников, он их вообще-то спасает от совкового прозябания! Короче говоря, в этой идеологии обнаруживается реакционно-патриархальное понимание работодателя как отца.

Предельной формой такого отношения к работодателю является рабство. Было огромное количество скандалов с рабовладением в Москве, когда некий пахан звал к себе целые семьи людей из Средней Азии, а затем они становились его рабами. Может быть, он тоже себя считал отцом-спасителем бедных и голодающих?..

Неформальные отношения и их риторика постепенно отмирают.

Помимо идеологемы работодателя-отца есть идеологема работодателя-друга, с которым у тебя есть общие интересы. И вот эта идеологема особенно ярко проявилась на примере художественной сцены, где все институции современного искусства возникали именно таким образом: один человек являлся и музеем, и директором, и отцом, и другом молодых художников… Так начинались и Дом фотографии с Ольгой Свибловой, и ГЦСИ с Леонидом Бажановым. Виктор Мизиано в свое время превосходно описал эту модель [3].

Именно поэтому, когда мы начинали дебаты о профсоюзе для художников, у нас многие спрашивали: «Что же вы, ребята, хотите делать? Мы же все тут друзья, мы — такое маленькое сообщество, мы можем договориться по-дружески. Что вы придумываете ерунду? Между нами разве стоят вопросы экономических отношений, денег? Мы же все создаем общее дело».

— И в галеристе тоже видят друга или отца?

— Безусловно! С галеристом в России выстраиваются отношения личной, почти феодальной зависимости. Но здесь все же надо констатировать сложные хронологические нюансы. В 1990-е был момент действительной дружбы галеристов и художников, не было особого разделения между работодателем и работником, никто на галереях денег особых не делал, именно поэтому они фактически все закрылись на сегодняшний день. Но все же с этого началось накопление капитала. Нельзя сказать, что наши галеристы — супербогатые люди, но тем не менее с приходом 2000-х произошла трансформация этих неформальных отношений — как в галереях, так и вообще в институциях искусства. И во многих случаях сегодня мы уже с полным правом можем говорить о работодателях и наемных работниках, а не о друзьях, которые делают вместе проект. Сегодня большинство художественных институций вышло за рамки романтизма 1990-х. Неформальные отношения и их риторика постепенно отмирают, поскольку институции укрупняются, растет сама художественная среда, маленькие галереи сменились большими музеями и коммерческими центрами.

fragment from solo exposition PORTO – ПOPTO, A Certain Lack of Coherence, Porto, 2013© Баби Бадалов

fragment from solo exposition PORTO – ПOPTO, A Certain Lack of Coherence, Porto, 2013© Баби Бадалов— Работая в московском «Гараже», я осознал, какую большую роль там играет бесплатный труд — волонтеров и стажеров. Наверное, не будет преувеличением сказать, что в том виде, в котором сейчас функционирует «Гараж», он не мог бы функционировать, не будь этих людей. Мотивация этих волонтеров конструируется через идею причастности — достаточно прочитать любой призыв прийти бесплатно поработать на сайте «Гаража», где подчеркивается, что это работа в сфере культуры и в выдающейся команде. Хотя, разумеется, эти волонтеры находятся на низшей ступени иерархии внутри институции, часто ожидая, что их потом возьмут на работу, чего почти никогда не происходит. И это касается не только «Гаража», но и ГЦСИ и ряда других институций. Можно ли сказать что-то про типичность таких трудовых отношений?

— Эти люди должны получать зарплату, и этот вопрос обязательно должен обсуждаться, тем более что и «Гараж», и ГЦСИ не являются бедными институциями. Есть прецеденты такого обсуждения: Андрей Шенталь, например, участвовал в кампаниях за оплату труда волонтеров в различных музеях и галереях в Лондоне.

В России существует определенный романтический флер вокруг причастности к искусству. Это гораздо интереснее и приятнее, чем работать в офисе, в кафе или где-то еще. Художники постоянно появляются в медиа, причем художники-то нищие, но у людей, которые смотрят все эти хипстерские сайты или читают прессу, создается впечатление, что все это такая легкая, шикарная, очень интересная жизнь. И вот этот очень заманчивый образ жизни, я думаю, подстегивает людей идти работать бесплатно — просто чтобы быть частью этой жизни, внедриться в эту систему.

Я бы не стала критически относиться к такой мотивации попадания в искусство, потому что действительно современное искусство лучше, чем любая работа в офисе. Жизнь при капитализме настолько невыносима, что даже на этом фоне наше проблемное, прекарное и компромиссное современное искусство гораздо более свободно от угнетения и безнадеги, которые характеризуют любые другие формы жизни.

Идеологически это очень хорошо работает: большие (или небольшие) институции играют на чувствах молодых людей, которые пытаются попасть в сферу искусства, но попадают они в нее, естественно, на других правах, становятся частью другого механизма, в лучшем случае — менеджерами.

Кроме того, многие молодые люди пытаются быть художниками, приходят в разные образовательные институции, появляется огромное количество плохого искусства, потому что гламурный флер создает совершенно ложную установку; такое искусство тоже является результатом субъективации в поисках мечты о красивой и осмысленной жизни. А дальше человек часто не знает, что ему делать. Тут стоит говорить о разных личных траекториях, но в целом модель эта, конечно, порочная.

Возвращаясь к «Гаражу» и ГЦСИ — я думаю, вопрос о бесплатном труде нужно публично обсуждать с точки зрения идеологии, поддерживающей его привлечение и использование, и необходимости разрушения этой идеологии, то есть поиска других путей приобщения к современному искусству людей, которые хотят стать его частью.

collection Arsenal gallery, Byliastock, Poland© Баби Бадалов

collection Arsenal gallery, Byliastock, Poland© Баби Бадалов— Каковы гендерные особенности современного состояния труда в сфере культуры?

— В любой сфере труда, в любых классовых координатах женский труд оплачивается хуже, чем мужской. Кроме того, существуют типично женские профессии. В искусстве это различные формы менеджерской работы и координации проектов. Причиной этому, я думаю, является опять же идеологический флер современного искусства как престижной сферы, где всегда хорошо иметь в качестве главного помощника красивую «девочку». Однако не следует видеть в этом только негативную сторону, потому что изнутри этой ситуации есть огромное количество примеров woman empowerment, когда женщины через ответственную и довольно жесткую работу менеджера или координатора проектов субъективировались на феминистский манер, учась давать отпор любого рода дискриминации. Хотя это такой феминизм в духе фильма «Москва слезам не верит», тем не менее важна тенденция, которая в потенциале выводит многих женщин на проблемы обсуждения мужского насилия и патриархата. Именно по этой причине мы сейчас видим огромное количество дискуссий среди женщин, работающих в медиа, в том числе в сфере искусства, о проблемах феминизма. Появляются довольно откровенные статьи по вопросам мужского насилия, что трудно было себе представить в России еще пять лет назад.

— Последний вопрос. Какие художники кажутся тебе наиболее адекватно работающими с современной проблематикой труда?

— Мне никогда не нравилось искусство, которое иллюстрирует политические проблемы. Более того, у меня вызывали отвращение инициативы некоторых кураторов и художников, превращавших активизм в этой сфере в художественный проект. Я не буду называть этих людей, но их не так много, и можно понять, о ком я говорю, — речь идет о разных международных инициативах. К сожалению, большинство работ на эту тему носит именно такой характер.

Конечно, есть и иные примеры. Классические работы о проблемах труда — некоторые фильмы Харуна Фароки. Мне также очень нравится творчество Баби Бадалова, который обсуждает не столько труд, сколько опыт эмиграции — в том числе свой собственный: опыт скрещения различных языков и субъективностей в эмигрантском сознании. Бадалов называет свои работы визуальной поэзией: он пишет стихи на тряпочках, обрывках газет, стенах, смешивая арабский, азербайджанский, французский, английский и русский языки, а также сталкивая различные виды каллиграфии и изображения. Нечто подобное с языком — правда, в другом контексте и с другими целями — делал Андрей Платонов. Все, что он делает, можно выразить в духе Льва Выготского: Бадалов показывает диалектику мышления и речи, в его работах мы видим, как мысль все время запаздывает, а язык идет впереди мысли: язык что-то говорит, а мысль додумывает, и наоборот — еще нет такого языка, который мог бы выразить то, что он хочет сказать, и тогда ему на помощь приходят эти пять языков, в муках рожающих ту самую злополучную мысль. Отсюда получаются различные конфликтные столкновения фонетики и графики. Такое искусство, мне кажется, выражает проблему мышления и речи современного человека, застрявшего между разными социальными опытами в мире глобального капитализма.

[1] Bourdieu, Pierre. Acts of Resistance: Against the Tyranny of the Market. — New York: The New Press, 1998.

[2] О понятии прекаритета у Кастеля, Лорей и других авторов, а также о постсоветской специфике феномена см.: Чехонадских, М. 2009. Трудности перевода: прекаритет в теории и на практике.

[3] Виктор Мизиано. Институционализация дружбы