Российская гомофобия: история производства

Историк Ира Ролдугина развеивает миф о России как стране с гомофобными традициями и показывает, как они были сконструированы в сталинское время

Гомофобный пикет в Липецке в 2013 году

Гомофобный пикет в Липецке в 2013 годуТеракт в гей-баре в американском Орландо освещался в российских государственных СМИ достаточно подробно, как и любое другое массовое убийство. Причем самое удивительное — с учетом того, что именно российские СМИ сыграли ключевую роль в сознательном нагнетании атмосферы ненависти к ЛГБТ за последние несколько лет, — никаких макабрических или откровенно гофомобных высказываний на этот раз не прозвучало. Сухое изложение фактов, видео с места событий под тревожный закадровый голос, но ни ток-шоу, ни аналитических эфиров, в которых бы могла быть дана привычная и ожидаемая эмоциональная оценка, не последовало. (Не)обычная реакция пришла с другой стороны. И хотя радиостанция «Эхо Москвы» настолько же государственная, насколько телеканал «Россия», не будет преувеличением сказать, что она находится в оппозиции к основным принципам современного режима власти и, в частности, акцентированной травле ЛГБТ. На «Эхо Москвы» часто приглашают активистов и людей, сделавших каминг-аут, а сама тема преследования гомосексуалов и гомофобной политики регулярно получает эфирное время. Вскоре после теракта во время одного из эфиров, отчасти посвященного случившемуся, гость передачи «Персонально ваш» российский журналист Орхан Джемаль сделал признание: «Я — гомофоб, чтобы вот… Оставим этот вопрос. Я — гомофоб», — и ведущие передачи явно растерялись. Затем гость добавил: «Я не считаю, что этих людей нужно убивать, травить и все такое прочее. Но толерантным моя умеренность меня не делает». Разговор довольно быстро переключился на другие темы, а ситуация спровоцировала лишь один аргументированный ответ в публичном поле, в котором «искренность» Джемаля расценивалась как неспособность соблюдать элементарные правила приличия, социальную гигиену. На фоне громкого скандала с Рамилем Ибрагимовым, молодым медиаменеджером, знакомым Дмитрия Медведева и руководителем Союза молодых лидеров инноваций, поддержавшим расстрел гей-клуба, история с Орханом Джемалем выглядит как минимум невинной, но именно она на самом деле являет собой даже более тревожную симптоматику, чем откровенный хейтер, нарвавшийся впоследствии на уголовную статью, возбужденную прокуратурой без какой-либо отмашки сверху.

Теперь гомофобия — это еще и вполне респектабельная, в том числе и в либеральной среде, идентичность.

Гомофобия в современной России — это не просто словарное определение для «различных форм негативной реакции на проявления гомосексуальности, а также на связанные с ней общественные явления», это не только насилие, в том числе и смертельное, статистику по которому собирать невероятно сложно, это не только увольнения с работы, понижения в статусе, потеря символического капитала. Теперь гомофобия — это еще и вполне респектабельная (особенно по сравнению со взбалмошными хейтерами), в том числе и в либеральной среде, идентичность. И это очень плохо.

Причин успешности мобилизации российского общества, предпринятой путинским режимом с помощью нагнетания гомофобной паники и являющейся составной частью путинского консервативного поворота, несколько. Во-первых, карикатурное, упрощенное представление о гомосексуалах в российском обществе: «если феминистка, то Арбатова, если гей, то Борис Моисеев». Во-вторых, несмотря на принципиальные разногласия в «вопросе о власти», та же самая либеральная интеллигенция, наиболее зримо и акцентированно противостоящая путинскому режиму часть общества, по инерции разделяет его глубинную риторику. Это заметно из мимолетных, будто бы не ключевых жестов публичных либеральных фигур, которые всегда можно счесть незначительными для текущего контекста. Например, когда Алексей Навальный в преддверии фактически безальтернативных мэрских выборов объясняет, что позволил бы маршировать геям, но только в специально огороженном месте, скажем, на стадионе. Кстати, именно этой геттоизацией геев воспользовался стрелок в Орландо. В США, стране, семимильными шагами преодолевающей (по крайней мере, на законодательном уровне) неравенство между гетеросексуалами и ЛГБТ, закрытые клубные пространства по-прежнему остаются единственными местами, где последние могут чувствовать себя в полной безопасности, держаться за руки, танцевать вместе, проявлять нежность без страха. Или когда либеральный гуру Кирилл Рогов удивляется (по тексту «умиляется») тому, что все вокруг обсуждают «Медузагейт», гендерное неравенство и его вербальные проявления в то время, как «у вас фашист над ухом хочет вас убить». Или, например, Ольга Романова пикетирует здание Следственного комитета и выступает против его главы Александра Бастрыкина, который даже не пытается открещиваться от применения давления по отношению к неугодным журналистам. И как же она иллюстрирует произвол законности? Двумя плакатами: «Бастрыкин! Не будь Гувером!» и «Гувер — пидор». Можно, конечно, вообразить, что таким образом оппозиция просто пытается говорить с властью на одном языке, но каков в этом практический смысл? Ведь именно так поддерживается и цементируется статус-кво. Право сильного на принятие решения; апеллирование к традициям, на самом деле, таковыми не являющимся; игнорирование прав и интересов групп, подменяемое заботой о мифическом большинстве.

Алексей Навальный в преддверии фактически безальтернативных мэрских выборов объясняет, что позволил бы маршировать геям, но только в специально огороженном месте.

Впрочем, этой семантической общности в риторике явно недостаточно, чтобы понять феномен российской гомофобии. Она существует в широком спектре — от удара булыжником до заявления собственной гомофобной идентичности на столичной радиостанции, но на чем она зиждется? Ведь, судя по всему, даже у самых образованных и по всем другим параметрам достойных людей в голове относительно гомосексуальности царит полная мешанина. «Хороший» гей — это человек «наших» взглядов, а «пидор» — это подлец? А что насчет лесбиянок или транссексуалов? И значит ли это, что интересы ЛГБТ-сообщества, которые при более внимательном взгляде дробятся на смежные, но адресные повестки лесбиянок, трансгендеров, геев и т.д., как не учитываются нынешней властью, так и не будут иметь никакого значения в «другой России»?

Сложность, которую испытывают разные люди, сталкивающиеся с гомосексуальностью и предпочитающие редуцировать свои ощущения до простых действий или неумных лозунгов, состоит в том, что гомофобия, несмотря на греческий корень φόβος — «страх», неестественна. Вернее, говорить о ее естественности значит производить упрощенный и эссенциалистский взгляд на явление. Эвристически он не дает ничего, поддерживая конструкцию «наши против не наших». Именно в этом кроется сила и герметичность гомофобного мобилизационного маневра. Особенно в современной России, где социальных группностей (и с выкладками социологических опросов ничего общего это не имеет), то есть людей, объединенных общей повесткой и опытом отстаивания своих прав и интересов, практически не существует, а действующая монополия на власть попросту исключает их возникновение, по крайней мере, пока. Кроме того, в России до сих пор не написана история не власти, а народа, не написаны истории составляющих его различных групп — гомосексуалов, крепостных, солдатских жен, солдатских детей, бездомных, прислуги, и, по большому счету, никто из профессиональных историков на этой историографической лакуне внимания не акцентирует.

Гомофобия — это каждый раз конфигурация, имеющая жесткие привязки к режиму власти, типу государственности, уровню доступности гуманитарного знания и развития его самого, свободе слова, уровню жизни. Это историческое явление, у которого есть начало, как и, надеюсь, конец. Содержание гомофобии, о которой я говорю, нельзя смешивать с другими гомофобиями, например, существующими в мусульманских странах, часть которых живет по законам шариата, поскольку обращение к гомофобии «в целом» универсализирует и легитимирует ее, превращая в неизбывную черту человечества. Именно поэтому российские гомофобы это сравнение с Востоком очень любят. С одной стороны, оно демонстрирует их умеренность, а с другой — пока нереализованный репрессивный потенциал. Однако нетерпимость к гомосексуальности, пронизывающая Коран, священный исламский текст, также не является вещью в себе. По мнению некоторых специалистов, она объясняется историческим контекстом, в котором этот свод текстов резонировал, когда однополое мужское насилие являлось частью общей системы господства сильных над слабыми и затрагивало детей, рабов и пленников [1].

Российская гомофобия в том виде, в котором она существует, могла бы никогда не появиться. В то время как в Европе случаи казней за мужской и женский однополый секс не были редкостью, в России до начала XVIII века светского закона против мужеложества не существовало вовсе, не говоря уже о том, что и впоследствии случаи подобного смертельного преследования в российской уголовной практике нам неизвестны. В православной церковной практике «содомия» не являлась ключевой или даже проблемой первого ряда для духовных властей. И хотя специального исследования по (гомо)сексуальности в России раннего Нового времени до сих пор не существует, моя собственная работа в архивах подтверждает тезис о несоотносимости западноевропейской церковной и светской политики с российской ситуацией в вопросе однополого секса. Запад реагировал на «непроизносимый грех» с демонстративной суровостью, которой Россия никогда не знала. Впрочем, вывод о специфической толерантности к однополым практикам тоже был бы преувеличением. Речь, скорее, о том, что однополая сексуальность не таила для церковных властей в себе большей опасности, чем сексуальность в целом, и, соответственно, не привлекала к себе специального внимания, как в Западной Европе.

Введение Петром I светского наказания за «мужеложество» тоже никогда не было объектом специального исследования, как и правоприменение этого артикула. И хотя уголовные дела о том, как «муж с мужем мужеложествует», обнаруживаются, судить о масштабе преследования сложно. Впечатление складывается в пользу версии о том, что приговор был скорее исключением, нежели правилом.

Показательный пример — любовное письмо, найденное мной в архиве и датируемое 1740-ми годами. Крупный петербургский полицейский чин, дворянин, на клочке бумажки пишет любовную записку местному фурманщику [2], человеку «подлого сословия». Содержание послания не оставляет сомнений в том, что оно не деловое: «Друг мой Васильюшка, потому что велик ростом маленек любовью, знатно я уже тебе ненадобен, я тебя не вижу три дни и уже и скушно стало; жаль, что привык к тебе и забыть не могу, а ты меня бросил». Выяснив, что самого страшного — подкупа официального лица (по крайней мере, доказать это нельзя) — в этой дружбе нет, следователи потеряли интерес к проявлению эпистолярной нежности дворянина. Тем не менее нет никаких сомнений, что современники XVIII века отлично понимали, какого рода письмо перед ними. В фонде одной из самых крупных дворянских семей России сохранилась копия этого письма, датируемая концом века, поданная в качестве курьеза. Кстати, полицейский чин впоследствии сделал неплохую карьеру, хотя в екатерининскую Уложенную комиссию, куда избирался, так и не попал.

Первые страхи, которые испытали российские эксперты (а значит, и публика), столкнувшись с отчасти ими же сформулированной гомосексуальной идентичностью во второй половине XIX века, были связаны с распространенной и влиятельной концепцией дегенерации. Гомосексуальность воспринималась как продукт болезни (это был не единственный, но поначалу самый популярный подход к явлению), результат нравственного и физического распада общества, в действительности переживавшего в этот период мощнейшие социальные и экономические изменения, в той или иной мере характерные для всей Европы. Однополые практики уступили место специфическому типажу, чья гомосексуальность была не просто функцией тела, но содержанием субъектности человека. Тем не менее для властей это по-прежнему не являлось серьезной проблемой. В России не было подобных западноевропейским — над Оскаром Уайльдом, принцем Эйленбургом — громких гомосексуальных уголовных процессов. Многократно уличенный в «мужеложестве» известный консерватор князь Владимир Мещерский, внук Карамзина, близкий к императорской семье, издатель сперва журнала, а затем газеты «Гражданин», которую многие современники называли «царской» и ввиду ее влияния, и благодаря финансовой поддержке, не знал проблем ни с законом, ни с венценосными покровителями, несмотря на свои многочисленные связи. Более того, историк Михаил Леонов в своих работах доказал [3], что гомосексуальность Мещерского превращалась в проблему и повод для спекуляций, исключавших, впрочем, преследование по закону, для его приятелей и оппонентов только тогда, «когда отношения по разным причинам расстроились, а дружеские симпатии уступили место недовольству и обидам».

«Я служила в Красной армии, ухаживала за барышнями так, как подобает мужчине».

К началу XX века наметился процесс перетекания гомосексуальности из практики в субъектность, в идентичность; когда однополый секс перестал исчерпываться потреблением секса и под влиянием целого ряда явлений — распространения грамотности и знания, ослабления цензуры после революции 1905 года, секуляризации общественного сознания — пережил импульс к развитию гомосексуального «я». Александр Бенуа впоследствии вспоминал о своих знаменитых друзьях и об изменениях в их поведении, которые он зафиксировал в Петербурге в 1908 году: «Надо сказать, что то было вообще время всяких затей и всяческой блажи. Оно по всему своему характеру очень отличалось от того времени, когда мы в 1905 году покидали Петербург. Но я не сразу по прибытии из Парижа это почувствовал и познал. Было начало лета, когда уже многие разъехались, а всякие затеи или совсем позакрывались, или влачили пригашенное и усталое существование. НО от оставшихся еще в городе друзей — от Валечки, от Нурока, от Сомова я узнал, что произошли в наших и в близких нам кругах поистине, можно сказать, в связи с какой-то общей эмансипацией довольно удивительные перемены. Да и сами мои друзья показались мне изменившимися. Появился у них новый, какой-то более развязный цинизм, что-то даже вызывающее, хвастливое в нем. Наши дружеские беседы и прежде не отличались скромностью и стыдливостью, но тогда тон все же был иной, более сдержанный, а главное, такие разговоры в сущности ни на что “реальное” не опирались — то было чесание языка (оставшееся еще с гимназических скамеек, привычка балагурить, смешить друг друга всякими особенно дикими выдумками или же какой-то смесью правды с вымыслом ). Теперь же разговоры все чаще стали носить отпечаток пережитой были, личного опыта. Особенно меня поражало, что из моих друзей, которые принадлежали к сторонникам “однополой любви”, теперь совершенно этого больше не скрывали и даже о том говорили с оттенком какой-то “пропаганды прозелитизма”. Наконец самый видный из моих друзей, Сережа, о котором раньше полагалось лишь “догадываться”, что он презирает женщин и что дружба с кузеном Димой основана не на одной духовной симпатии, теперь, порвав с кузеном, обзавелся юными и очень приятными с виду секретарями. И не только Сережа <Дягилев> стал “почти официальным” гомосексуалистом, но и к тому же только теперь открыто пристали и Валечка, и Костя <Сомов>, причем выходило так, что таким перевоспитанием Кости занялся именно Валечка. Появились в их приближении новые молодые люди, и среди них окруживший себя какой-то таинственностью и каким-то ореолом разврата чудачливый поэт Кузмин, над которым приятно было и посмеиваться, но стихи которого у всех постоянно были на языке» [4].

Константин Сомов. Портрет поэта М.А. Кузмина

Константин Сомов. Портрет поэта М.А. КузминаБольшевистская революция с ее смелой эмансипаторной риторикой в области сексуальности оказала огромное влияние на российских гомосексуалов, особенно тех, кто не принадлежал к культурной и политической элите царского времени. Отмена большевиками уголовной статьи за «мужеложество» не была случайностью, уголовная статья отсутствовала в первых двух советских Уголовных кодексах, но являлась осмысленной частью аболиционистской сексуальной политики, направленной на расшатывание гендера. Отчасти власти были заинтересованы в этом по практическим соображениям — советскую женщину необходимо было «включить» в новый советский порядок и на практике, и идеологически, причем сделать это как можно быстрее. Кроме того, еще не выхолощенный большевистский модернизационный проект не видел в сексуальных диссидентах угрозы разрушаемому патриархальному порядку. К сотрудничеству с ними большевиков, возможно, по инерции толкала революционная риторика, отшелушивавшая «буржуазные предрассудки» царского режима, но практика не оставляет сомнений в том, что изменения для них были вполне реальными и не знали аналогов в мире. Например, до этой поры носившие стигмат социальных парий интерсексы, которые или вынуждены были скрывать свое состояние, если знали о нем, или же подвергались унижению в родной общине и встречали в высшей степени настороженное отношение церковных властей, теперь, в Советской России, получали не только право поменять паспорт (1926), но и медицинскую помощь, которая варьировалась от психологической терапии до хирургического вмешательства, — и все это за счет государства.

Яшка Бочкарева в ее женском батальоне во время Первой мировой войны

Яшка Бочкарева в ее женском батальоне во время Первой мировой войныТема сексуальности больше не была табуированной, и, на мой взгляд, это оказало беспрецедентное влияние на формирование модерного языка. Вот как описывала свой опыт в середине 1920-х годов бывшая крестьянка Татьяна Мирошникова в письме к эксперту, прекрасно осознавая, что оно может быть опубликовано или зачитано им публично. «За свою жизнь, 23 года, не носила и не ношу длинных волос. Что же касается женщин, то любила и люблю, как не может любить всякий мужчина. Я служила в Красной армии [5], ухаживала за барышнями так, как подобает мужчине. Увлечения такие были, да и сейчас есть, что за измену были покушения — из-за ревности — на самоубийство, за что пришлось сидеть в тюрьме. Увлечения были такие, что я не имею слов для сравнения. Сейчас я студентка Днепропетровского рабочего факультета при И.Н.О. [6] Живу 3 года в этой среде, имею подругу, с которой живу больше 2 лет, и я ее так люблю, что она за дружбу сменила свою фамилию на мою. Этим ознаменовалась наша дружба. Я с ней живу, как живут семейные люди, за исключением того, что нет полового акта: на одной кровати спим, да и вообще разделяю все интимные вопросы. Имею хорошее духовное и физическое удовольствие, когда с ней разделяю поцелуй» [7].

15 января 1921 года, Петроград, улица Симеоновская, дом 6. Все присутствующие — мужчины

15 января 1921 года, Петроград, улица Симеоновская, дом 6. Все присутствующие — мужчиныМужская гомосексуальная субкультура в 1920-е годы существовала в Москве, Петербурге, Одессе, Ростове-на-Дону [8], выплескивалась на улицы и являлась частью городского ландшафта. Перелом произошел в начале 1930-х и был частью правого сталинского поворота, когда поочередно были рекриминализована уголовная статья за «мужеложество», запрещены аборты, усложнена процедура развода. Насильственно внедренная «традиция», к которой апеллируют защитники закона «о пропаганде гомосексуализма», идет оттуда. Именно она и гулаговский дискурс сформировали современное представление о гомосексуальности и определили характерные черты российской гомофобии, свойственной и культурной элите, и людям, плохо знающим историю собственной страны. Сталинские репрессии не только погубили миллионы жизней, но и отняли у людей право на собственное «я». Болезненное советское двоемыслие было лишь частью «необычной внутренней логики советской системы», по выражению Алексея Юрчака. Оно обнулило эмансипаторный потенциал 1920-х годов, наиболее ярко выраженную и понятную память о котором оставила лишь авангардная архитектура. Правда, сейчас она тоже нуждается в спасении. В 1930-е же гомосексуальность, как и сексуальность в целом, исключая разве что тему деторождения, была постепенно вытеснена за пределы публичного языка, вернувшись в сильно усеченном виде в работы судебных экспертов и психиатров в оттепельное время. В это же время оформились практика шантажа КГБ уличенных мужчин-гомосексуалов и привлечение их к осведомительской работе.

Страх быть идентифицированным как гей или лесбиянка — один из самых мощных стимулов для гомофобии.

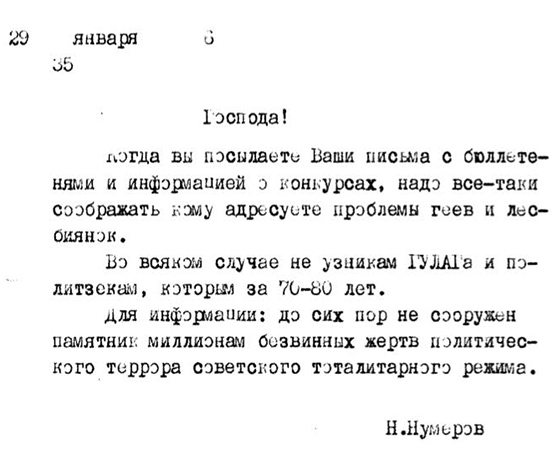

Гулаговские реалии окончательно заместили в интеллектуальной памяти интеллигенции плюралистичный раннесоветский гендерный опыт; они также столкнули советское общество с неизвестной и не видимой до этого момента в таких масштабах практикой насильственного однополого секса. Дореволюционная концепция дегенерации (одна из многих конкурирующих теорий), ставящая гомосексуалов в ряд «неполноценных» вместе с проститутками и душевнобольными, отражала исключительно экспертный взгляд и на формирование общественных представлений о гомосексуальности влияния не оказала. Модерная гомофобия возникла позже. Все существующие лагерные мемуары и воспоминания, в которых можно найти упоминания об однополой любви, полны макабрических эпитетов и отвращения. И Варлам Шаламов, и Евгения Гинзбург строят свой нарратив об «омерзительных существах» с помощью одних и тех же приемов, проанализированных в работе Ади Кунцман [9]. В «отвращении» к гомосексуалам она видит не только литературный прием, подчеркивающий положение ада, инферно, перевернутого мира, в который они попали, но и специфический путь для выживания с помощью поддержания собственных символических, культурно и классово обусловленных границ. Документ, представленный ниже, был обнаружен в одном из московских архивов. Это письмо Николай Нумеров, президент Российской ассоциации жертв политических репрессий, отправил инициативной группе ЛГБТ в 1990-е в ответ на приглашение к участию в мероприятии. Из-за ограничения доступа к архивным делам, содержащим «персональные данные», на 75 лет для всех, кроме родственников, то есть для подавляющего большинства профессиональных историков, советские гомосексуальные мужчины и женщины остаются невидимыми, не существующими ни для тех, кто занимается жертвами политических репрессий, ни для родственников (в случае, если они остались), для которых осуждение не по политической 58-й, а по 121-й («мужеложество») статье просто не мыслится как повод для запуска процесса реабилитации.

Реакция Никиты Хрущева, посетившего одну из первых выставок советских авангардных художников в 1962 году в Манеже и, придя в недоумение от увиденного, воскликнувшего сначала «Говно!», а затем «Педерасты!», отразила деградацию знания о гомосексуальности в СССР и на самом высоком уровне вербализовала смычку между однополым влечением и непонятным, ненормативным, субъективно отталкивающим. Из примеров выше ясно, что она оказалась более живучей, чем многое другое из советского наследия. Сама по себе эта конструкция вытеснения универсальна. Похожие вещи происходили в США во время маккартистской кампании, когда знак равенства между коммунизмом и гомосексуальностью воспринимался в качестве гарантированного рецепта по поиску неблагонадежных лиц [10] — даже несмотря на то, что в Советской России гомосексуальность преследовалась уголовной статьей и это не было секретом за океаном. Ретроспективно очевидно, что система политического устройства США не оставляла шансов на выживание этой схеме. Первая поправка к Конституции США (и не только, конечно) перемолола самые убедительные, как казалось на тот момент, стереотипы в пыль, открыв дорогу политическому движению за права ЛГБТ.

Джудит Батлер считает, что страх быть идентифицированным как гей или лесбиянка есть один из самых мощных стимулов для гомофобии. Если предположение верно, то в постсоветской России этот страх в первую очередь определяет общий для всех гомофобный режим, который варьируется от насилия до вербального пренебрежения. Выкорчеванное «я», делегитимированное в 1930-е годы, по сути, так и не вернулось к нам как к обществу. Именно этим объясняются испуг и неприятие «личного» в российском публичном пространстве, высмеивание феминизма с его акцентом на личную позицию, обусловленную личным опытом, охотное обращение к «традициям»-конструктам, не имеющим ничего общего с практической жизнью любого из тех, кто к ним апеллирует. Гомофобия как идентичность на самом деле направлена не только против гомосексуалов, но против любого, для кого личный опыт может быть основой для политических требований. И хотя носители гомофобной идентичности, скорее всего, в этом не признаются и вряд ли способны сформулировать больше, чем сказал по этому поводу Джемаль на «Эхе Москвы», их позиция на самом деле проявляет глубинную симптоматику политических — в широком смысле — процессов, которые возникают в России. Навязанная матрица жизни с законами Яровой, с «денег нет, но вы держитесь», с произволом насилия, бесчеловечности, постепенным обнулением социальных обязательств государства не только ведет к апатии, но и подталкивает к осмыслению личного положения в этих отчуждающих обстоятельствах.

Об этом был фейсбук-флешмоб «#яНеБоюсьСказать». Десятки тысяч историй о насилии и пережитой травме, с одной стороны, и крикливая, сумбурная реакция других, воспринявших этот поток личной боли как «срам», «полоскание белья на людях». Среди людей, высказывавшихся подобным образом, есть публичные фигуры, те, кого принято считать «своими», в отличие, скажем, от депутатов Яровой или Милонова, но их риторика неотличима. Происходящее, возможно, перекроит наши представления о том, что на самом деле может быть объединяющей повесткой для восстановления разрушенных связей в российском обществе между людьми, движениями и партиями. Даже в таких обстоятельствах гомофобия как идентичность, скорее всего, не исчезнет, но почти наверняка потеряет свою символическую респектабельность; и не из-за правил общественной гигиены, а по причине бессодержательности, иррациональности и оторванности этой эрзац-позиции от опыта сотен тысяч людей, которые перестанут его прятать.

[1] Vincenzo Patane. Homosexuality in the Middle East and North Africa // Gay Life and Culture. A World History. Ed. Robert Aldrich. — London, 2006. С. 13.

[2] Извозчик, кучер.

[3] Леонов М.М. «Содома князь и гражданин Гоморры». Князь В.П. Мещерский и его протеже // Социальная история. Ежегодник. 2007. — М., 2008. С. 259—272.

[4] А. Бенуа. Мои воспоминания. Кн. 4-я, 5-я. Изд. 2-е., доп. — М., 1990. С. 477—478.

[5] Консенсуса относительно численности женщин — участниц Гражданской войны не существует. Есть данные, что в 1920 году в Красной армии служили 73 858 женщин (А.П. Богат. Работница и крестьянка в Красной Армии. — М., Л., 1928. С. 100). Автор новой монографии об участии российских женщин в войнах XIX—XX веков Ю.Н. Иванова приводит следующие данные: «К концу Гражданской войны в Красной армии служило 66 тысяч женщин» (Ю.Н. Иванова. Храбрейшие из прекрасных: Женщины России в войнах. — М., 2002. С. 130), при этом автор ссылается не на собственные подсчеты, а на работу советского времени (Женщины Страны Советов: Краткий ист. очерк. — М., 1977. С. 86). Однако многие авторы отмечают, что во время Гражданской войны значительно расширился профиль военных специальностей, доступных и для женщин, а также как никогда расширились рамки репрезентации женского гендера, особенно ближе к границе маскулинности. Другие примеры женского гомосексуального гендера, разъясненного с их слов, дает Хили в своей монографии (Хили. — М., 2008. С. 176—180).

[6] Институт народного образования.

[7] И.А. Ролдугина. «Почему мы такие люди?» Раннесоветские гомосексуалы от первого лица: новые источники по истории гомосексуальных идентичностей в России // Ab Imperio [в печати].

[8] Там же.

[9] Kuntsman A. With a Shade of Disgust: Affective Politics of Sexuality and Class in Memoirs of the Stalinist Gulag // Slavic Review. 2009. Vol. 68. P. 308—328.

[10] David K. Johnson. The Lavender Scare. The Cold War Prosecution of Gays and Lesbians in the Federal Government. — Chicago, 2004.