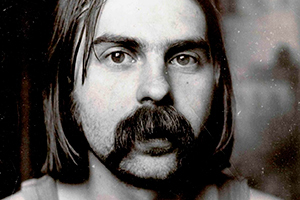

Московскую филармонию с программой из кантат Баха и Букстехуде посетил знаменитый барочный ансамбль Collegium Vocale Gent во главе со своим шефом Филиппом Херревеге. Между репетицией и концертом одну из икон европейского аутентизма проинтервьюировал Григорий Кротенко.

— Зачем вы дирижируете музыкой Баха? Ведь, как я понимаю, сам Бах так не делал? В чем состоит ваша работа на сцене?

— Все-таки он немножко подмахивал. Но не так, как современные дирижеры, стоя на подиуме перед оркестром. Он дирижировал, сидя за клавесином.

По сравнению с баховскими временами ситуация теперь совсем иная: его музыканты играли в основном только его музыку. А возьмем, к примеру, меня: я сегодня дирижирую Баха, на прошлой неделе — 5-ю симфонию Брукнера, а на следующей — Торжественную мессу Бетховена. Так что вы видите: и дирижер, и все музыканты нашего ансамбля исполняют музыку всех родов и стилей. Необходимость в дирижере теперь гораздо выше, чем во времена Баха. Особенно на репетициях. Моя задача — сказать: «Мы пойдем таким путем!» Вы же были на репетиции, разве нет? Так что вы видели, чем я там занимаюсь. А руками размахивать — это не так важно.

У нас в ансамбле прекрасные музыканты, все. Даже если я не смогу выйти на сцену — заболею или просто забуду, — они, конечно, отлично выступят и без меня в любом случае. Так что моя наиважнейшая роль — проводить репетиции. А затем на концерте пытаться подарить что-то вроде вдохновения. Я руковожу музыкальным временем, задаю темпы, но все же главное, зачем я нахожусь на сцене, — это вдохновлять.

Конечно, кантаты Баха — это не «Весна священная» Стравинского, где нужно гораздо больше показывать руками. Так же как и в каком-нибудь концерте для фортепиано с оркестром. Тогда мое дирижирование несет другую функцию.

— Вы легко переключаетесь с «вдохновляющего дирижирования» ансамблем старинных инструментов на управление современным большим симфоническим оркестром?

— На следующей неделе я предстану перед Роттердамским оркестром. Это, знаете ли, очень хороший оркестр. Мы делаем «Торжественную мессу» Бетховена, и это очень сложно. Там я должен буду дирижировать по-настоящему. В небольшом составе, которым мы здесь, в Москве, выступаем, очень хорошо всем друг друга слышно. Но в «Торжественной мессе» это не так. Музыканты смотрят на дирижера, чтобы сориентироваться, где они находятся вообще, чтобы как-то совпасть.

— И вы изменяете вашу дирижерскую манеру в зависимости от программ и составов?

— Ну, мне так кажется.

— А как налаживается контакт с современным оркестром? Как быстро они вас понимают и принимают?

— Я ведь дирижирую не только моим оркестром в Антверпене — а это большой нормальный оркестр, и они меня уже хорошо изучили. Я выступаю со всеми лучшими оркестрами Европы: Амстердамским, Роттердамским, цюрихского Тонхалле, Франкфуртским и т.д. Естественно, они приглашают меня на тот репертуар, который, как предполагается, я хорошо знаю. Ведь моя специализация теперь — совсем не только барокко: весь немецкий XIX век — Мендельсон, Шуман, Брукнер. Никто не попросит меня продирижировать симфонией Шостаковича. Я, конечно же, нахожу его важным автором. Но это ведь не мой мир, и в Шостаковиче я неопытен. Ни одной ноты его не продирижировал, увы! Кто знает, может, однажды...

Но Брамса я записал всего. Всего Шуберта, всего Шумана. Эту музыку я знаю досконально и очень этим доволен. Если позволите, я дирижер того же типа, что и Арнонкур. В любом случае он был моим учителем, я с ним немножко работал. Мы с ним — специализированные дирижеры. Арнонкур ведь не возьмется за Бартока.

Вы же были на репетиции, разве нет? Так что вы видели, чем я там занимаюсь. А руками размахивать — это не так важно.

— Все-таки вы же сделали запись «Лунного Пьеро» Шенберга.

— Да. Но это скорее исключение. У меня в жизни был короткий отрезок, когда я занимался только современной музыкой. И тогда мы играли в том числе и «Лунного Пьеро». Но большие симфонические полотна — это не моя специализация. Я имею в виду — Шостакович, Барток. Я даже Чайковского не так много дирижирую. Безусловно, он мне нравится! Я немножко им занимался. Но все-таки я такой «атипичный» дирижер: все еще делаю три проекта в год с ранней полифонией, три раза в год баховские программы и не могу охватить вообще все на свете. Я предпочитаю ту музыку, которая мне очень нравится. И вся она между собой связана: Бах, Карл Филипп Бах, Гайдн, потом Шуберт. Для меня это все музыка одного рода, почти одинаковая. А Шостакович — это что-то очень далекое, отдельное. Так же как и Вивальди, и Гендель, которых я никогда не играю.

— Почему, кстати?

— Ну это же не мой мир, как вы не понимаете!

— Своей почти что полувековой практикой вы доказали, что возможно реконструировать оригинальное звучание баховской музыки. Но как же быть с восприятием? Можно и нужно ли его тоже восстанавливать? Если современная публика не считывает заложенные Бахом символы и коды, можно ли сказать, что музыка работает правильно?

— Безусловно, публика слушает сегодня здесь, в зале Чайковского, те самые баховские кантаты, нравится им это или нет, которые написаны в 1724 году или около того. Так же как туристы, разглядывая в музее Пьеро делла Франческу (это художник такой, если вы не знаете) или Караваджо, делают это иначе, нежели современники этих художников. Это как Библия. Вы можете читать ее в 12, 18, 40 лет, и каждый раз она будет другой. Я не особенно религиозен, поэтому лучше пусть это будет Шекспир. Как мы читаем Шекспира — так же мы и Баха слушаем. Для сильного искусства предельно естественно существовать над временем. Каждое следующее поколение читает и воспринимает его по-своему. Но оно все равно чрезвычайно убедительно.

Я не верю в Бога. Но даже неверующий, играя или слушая кантаты Баха, не сможет не заметить, какой перед ним открывается фантастический музыкальный мир, преисполненный не только духовности, но и чисто человеческой поэзии. Понимаете?

— Вполне. Скажите, как часто вас спрашивают о ваших занятиях психиатрией?..

— Всегда! В каждом интервью!

— …и помогают ли вам эти знания в занятиях с певцами?

— Ну нет... вопрос частый, конечно. Знаете, психиатрия — это все-таки для занятий с больными людьми. У них нередко отсутствует какая-то часть личности, это люди «неполные». А я работаю с артистами, личности которых богаче, чем у обычных, нормальных людей.

Некоторые — Шуман, например, или Орландо ди Лассо — действительно были тяжело больны. Но в основном музыканты (как Бах, в частности) обладали гиперздоровьем. И моих музыкантов, друзей, приехавших со мной в Москву, никак нельзя назвать больными или сумасшедшими. Мне как психиатру сказать им нечего, мы друг другу никак пригодиться не можем. Они не шизофреники и не невротики. Они нормальные, здоровые ребята.

Collegium Vocale Gent© Michiel Hendryckx

Collegium Vocale Gent© Michiel Hendryckx— В Москве есть несколько десятков оркестров, и ни один из них не может как следует справиться с музыкой Моцарта или Гайдна, с классикой. Какой бы вы совет дали — с чего начать? Или просто расслабиться и не пытаться?

— Что я могу сказать? Работать надо. Даже с моим собственным оркестром я должен повторять и повторять, другого способа не придумано. Все требует внимания: строй, ритм, музыкальное время, разные средства выражения. Но сказать что-то одно, главное, здесь нельзя. Нужно играть, а потом исправлять ошибки.

Другое дело, что в Бельгии, откуда я родом, исполнители на современных инструментах имеют опыт общения со старинной музыкой, представление об этой культуре. В консерватории все в обязательном порядке проходят особенности барочной артикуляции и фразировки. Может быть, в Москве пока дело обстоит по-другому? Скажите, а у вас есть здесь хорошие барочные оркестры?

— Есть несколько небольших полуподпольных ансамблей, но такого, как ваш, конечно, не найти.

— Да... Знаете, даже я избегаю играть Баха с современным симфоническим оркестром. В этом нет никакого смысла, я так думаю. Мне так нравится Collegium Vocale, зачем же я буду играть Баха с кем-то еще, тем более если они не умеют это делать?

— Еще одна особенность нашей культурной жизни — если ты хочешь получать финансирование, надо любить власть так, чтобы она об этом знала. Что вы должны сделать в Бельгии, чтобы вам дали денег на проект? Может быть, вступить в масонскую ложу?

— Не знаю, как именно это устроено здесь, но, к счастью, в Бельгии есть Министерство культуры. И они дают деньги тем, кто хорошо играет. Эти решения выносят специальные комиссии, в которых заседают люди, понимающие в музыке, — журналисты, композиторы. И я авторитетно заявляю, что там нет никакой коррупции.

Я, впрочем, не хотел сказать, что коррупция есть в России! (Надеюсь, в ванной нас никто не подслушивает? Мне проблемы не нужны.) Так что с этим в Бельгии хорошо. Все, кто этого заслуживает, — ценные артисты — рано или поздно будут поддержаны государством. А тот, кто играет плохо, быстро лишится помощи и никогда ее больше не удостоится.

Так что у нас все более-менее справедливо.

А что касается масонской ложи — вы знаете, мне поесть надо. У меня концерт через пятнадцать минут. Надеюсь, вы останетесь послушать?

Понравился материал? Помоги сайту!

Современная музыка

Современная музыка