Литература

ЛитератураФилософ и художник: Яков Друскин и Михаил Шемякин

Б.Н. Делоне читает лекцию

Б.Н. Делоне читает лекциюВ 1904 году будущий членкор Академии наук Борис Делоне приехал в Гейдельберг на Международный математический конгресс — послушать Давида Гильберта, отца-основателя современной математики, и Германа Минковского, который придумал матаппарат для еще не созданной к тому моменту теории относительности.

Делоне было 14 лет.

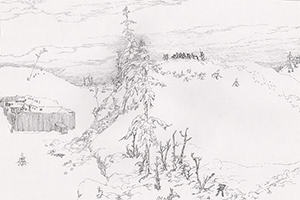

В 32 года он станет профессором, в 39 — откажется от звания академика (и останется до конца жизни членом-корреспондентом АН СССР). В 1930-е устроит первую в Советском Союзе математическую олимпиаду. В возрасте 86 лет сумеет самостоятельно взобраться на ледник на высоте 4200 метров в горах Тянь-Шаня.

На сайте «Математическая генеалогия» можно выяснить, у скольких математиков линия преемственности восходит к Борису Делоне. Это его непосредственные ученики, которые защитили под руководством математика свои диссертации, ученики его учеников и так далее. Таких набирается 1148 человек.

Он дожил до 1980 года, и в 1974-м филолог Виктор Дувакин — он был свидетелем защиты на процессе Синявского—Даниэля — записал на магнитофон воспоминания математика. Всего в архивы попало несколько сотен таких разговоров с 80- и 90-летними профессорами, формальным поводом была инициатива межфакультетской кафедры научной информации МГУ «сохранить устную историю университета».

В СССР у записей не было шансов быть расшифрованными и напечатанными, а у самих рассказчиков — возможности перепроверить все факты и даты (поэтому, например, Делоне не вполне точно пересказывает историю своей двоюродной сестры, героини французского Сопротивления).

В 2015 году фонд «Устная история» подготовил эти беседы к публикации. Ниже — несколько фрагментов беседы, которая полностью появится на сайте фонда.

В девятьсот пятом году мой отец был профессором Политехнического института в Варшаве. Совершенно аполитичным, по-видимому, был и просто верил, что народ любит царя. И вдруг директор этого института, некий минералог Загорьев — это, между прочим, брат художника Загорьева, мариниста, — он собрал всех профессоров Политехнического на такой специальный совет, заказал такие здоровые полотна, где все партии объяснены, какая чего хочет (это только вы не записывайте), — и вот они там сидели до глубокой ночи, профессора, и изучали, какие есть партии на свете. И отец мой пришел — говорит: «Ну, Борисик, знаешь, да-а-а! Знаешь, есть какие партии! Например, социал-революционеры — прямо бомбы бросают. (Шепотом) А то есть еще социал-демократы — лучше ты этого и слова не говори, сразу тебя схватят». Вот до чего еще были тогда несмышленышами хорошие ученые, совершенно несмышленыши были, совершенно: ни нашего, ни вашего не понимали. И уже потом, через год, [этот] Ломоносов так [отца] распропагандировал, что он все начал понимать — дай бог!

Кроме мамы с папой, с которыми я вместе жил, и моей сестры, которая много-много меня моложе, у меня еще брат был, на год меня моложе (умер года два назад, известный биолог), но он тогда с нами не жил. И еще был другой брат, который от всех нас совсем отличался. Он был просто военный, окончил когда-то юнкерское училище, перед самой Первой мировой войной. Был офицером, в конце Первой мировой войны дослужился до подполковника. Он был очень неспособным к наукам. И вообще мы со вторым братом были очень дружны, а с ним — нет и даже его называли (это нехорошо — так относиться к брату жестоко) «лакмусовой бумажкой на мерзость» — то есть все противное ему нравилось: ну, например, всякие оперы грубые и так далее. Вот. Он, значит, был военным, и, конечно, он был настроения...

Я был распропагандирован папой, распропагандирован совершенно. Второй брат — нет, но он был скорее анархических убеждений. А младший брат — он, очевидно, был просто беляком настоящим в душе, он и попал в белую армию, но мы это как-то не знали, потому что он был на войне. Мы не знали, где он, и думали, что он убит. И вот сидим при самом конце каких-то белых в Киеве, на квартире (а мы жили в нижнем этаже дома около самого Владимирского собора, на теперешнем бульваре Шевченко), вдруг стук — и входит мой третий брат, живой, в полковничьем мундире и так далее. Он, оказывается, просто у Деникина полковником. С точки зрения отца, его надо немедленно выгнать вон; с точки зрения матери, это просто спаситель Отечества. В общем, он пробыл один вечер и ушел, и больше мы его никогда не видали. Но из-за этого я чуть-чуть не погиб, очень странным образом. Как раз в ночь после его ухода вошли большевики. Стук ночью в дверь — входят четыре солдата Богунской дивизии, над ними начальником матрос Балтийского флота, и говорят: «У вас здесь был полковник». А у нас тогда еще доживала свой век некая гувернантка из Парижа мамзель Дабу, которая скверно очень говорила по-русски: «Да ньет! никакой польковник! никакой!»

Ну, на всякий случай меня этот матрос взял за руку: «Ну, выходи стрелиться!» Это значит — просто на улицу, и прихлопнут из винтовки. Я говорю: «Да я ж не полковник, я даже не похож на него». «А, — говорят, — ну а иконы зачем?»

А отец мой был, что очень странно, убеждений совсем большевистских, но одновременно верующий, и просто иконы были у нас в каждой комнате. Так ли, сяк ли, они просидели долго, все обыскивали, обыскивали. Мать лежала в постели, рядом с ней, прижавшись, четырнадцатилетняя моя сестра, а мне тогда было уже под тридцать, и, значит, меня нет-нет да и тащили «стрелиться». Но потом решили: «Да нет, ну оставайся, ты, конечно, не полковник».

Меня этот матрос взял за руку: «Ну, выходи стрелиться!» Это значит — просто на улицу, и прихлопнут из винтовки.

Наконец они заметили в передней, эти обыскивающие, некий такой встроенный в стену шкап и открыли одну его дверцу. А перед ними на коленях стояла эта француженка и умоляла: «Никакой польковник!» И вдруг из этой дверцы вывалилась большая парижская кукла, которую она же, кажется, и привезла, которая, когда ее нагибали, моргала глазами. Это им очень понравилось: «Эй, смотри, <…>-то какая! Это да-а-а-а!» (Дувакин смеется.) И не открыли второй дверцы. А в это время один из них сам себя увидел в трюмо, в зеркало, и говорит: «А это кто?!» Отец мой говорит: «Да перекрестись, сам себя стрелять хочешь». Наконец они сказали: «Ну пойдем». А я еще этому матросу сказал: «Все-таки вы распишитесь, что обыскивали всю ночь, а то нас опять будут обыскивать». — «Нечего сказать — расписаться! Из нас никто грамоты не знает. А ну сам пиши под диктовку». И под его диктовку трясущейся рукой я написал: «Матрос Балтийского флота товарищ Гоголь обыскал» — а он подписался: «Гоголь». У меня эта бумажка, к сожалению, куда-то исчезла.

Но я не знал, что если б они открыли вторую створку этого шкапа, которую им помешала открыть эта кукла, то там висел полный полковничий мундир моего брата, а он удрал в солдатском. Ну, тогда бы они нас тут же перестреляли, не стали бы на улицу выводить. Так что я был, можно сказать, в полсекунде от смерти — и спасла кукла.

Началась война, и мы прожили только месяц войны [в Москве]. Затем подали шикарные поезда и всех академических работников перевезли в Казань. В Казань мы ехали почему-то три дня в самых шикарных поездах, какие возможно, потому что их все равно некуда было девать. Переехало пять тысяч человек, считая семьи. Разрешили вот старшим, то есть членам академии, взять по двадцать пудов чего хотят. Ну, всяких простынь взяли и так далее — на обмен. Сначала месяц кормили очень хорошо, а потом вдруг на столовой нашей оказалась записка, что кормить будут только основных работников и гораздо поплоше. Что делать? Голод начался. Ну, все простыни так и полетели на базар одна за другой.

Поехал куда-то за двести километров от Казани, где-то там купил пять кило внутреннего жира мясного и мне привез. Ну, после этого уж я должен был устроить Сталинскую премию — и устроил.

В «Правде» — статья Калинина, что надо делать огороды всем, кто только может. Вот тебе и на! Тогда меня сделали ни больше ни меньше как председателем огородной комиссии Академии наук. Это значит — пять тысяч человек прокормить. Я добыл в обкоме землю, совсем целину, за Казанкой — вот урожаи были! Все копали: [академик] Понтрягин слепой копал, [академик] Виноградов так и накапывал. Такие у нас урожайчики были, что дай-то бог! И [академик] Соболев накапывал. И, в общем, в смысле питания мы тогда себя обеспечили: и картошка, и капуста, и кабачки, и огурцы — все что хочешь. Только, значит, жиры, вот с жирами трудно, ну а о мясе и не думали. И вообще было время, когда день за днем каждую ночь только одни сны — такие глупые: если б я сообразил тогда купить два пуда плохо смолотой муки, я бы был спасен.

У меня был ученик — Александр Данилович Александров, очень талантливый геометр, просто настоящий талант геометрический. Очень рано выдвинулся. Он тогда уже очень хорошую работу сделал, самую лучшую работу в своей жизни — я ее начал, но не смог сделать, а он сделал, — и ему мы хотели устроить Сталинскую премию большую, сто тысяч тогда. Но все-таки я должен был очень стараться, как его учитель, чтобы вышла эта премия. В общем, он тоже не дурак: сейчас же поехал куда-то за двести километров от Казани, где-то там купил пять кило внутреннего жира мясного и мне привез. Ну, после этого уж я должен был устроить — и устроил, и он получил сто тысяч премии.

У папы была сестра, тетя Соня. У сестры оказалось сто тысяч денег царских. Тогда сейчас же за ней прихлыстнул такой казак кубанский Пиленко, из Анапы, у которого были огромные земли под Анапой, но пустые. Он на эти деньги развел виноградники — очень большие, Джемете и Хан-Чокрак. У него была дочка, на год меня моложе, Лизочка. Мы два раза у них жили: девятисотый год, когда мне было десять, и девятьсот второй. Ну, как бы на даче. Нам еще отчаянно доставалось, зачем вместе в голом виде купались, а нам даже в голову не приходило.

Крайний слева — Б.Н. Делоне, крайняя справа — его жена М.Г. Делоне, в центре — известный математик академик Я.В. Успенский, его жена и сестра (1924)

Крайний слева — Б.Н. Делоне, крайняя справа — его жена М.Г. Делоне, в центре — известный математик академик Я.В. Успенский, его жена и сестра (1924)Когда Лизочке минуло лет шестнадцать, она решила, что надо ехать в центр нашего русского мира, то есть в Петербург. Тогда, конечно, центр был Петербург, а не Москва: там царь жил, туда все средства тратились, Исаакиевский собор какой-то грандиозный, и Эрмитаж, и тому подобное. В Петербурге она поступила, конечно, на курсы, как всякая девочка, решила сблизиться с самыми интеллигентными людьми и сделалась поэтессой. О ней даже упоминает несколько раз в своих письмах Блок. И вышла замуж за такого Кузьмина-Караваева. Это такой плюгавый сынок профессора Кузьмина-Караваева, кадета известного. Но потом ей этот Кузьмин-Караваев показался худосочным слишком, и она сблизилась с Черновым, главным эсером, а главный эсер ее увез в восемнадцатом году в эмиграцию в Париж — и бросил. И она в Париже, эта Лизочка, начала зарабатывать тем, что расписывала дамские платья. Такая мода была: дама покупала шелковое облегающее платье, а художница ей расписывала узоры, на ней. Хорошо. А затем я думал, что ее уже больше и нету, этой Лизочки, на свете. И вдруг приехал в Советский Союз Андрей Жид. Ко мне звонок — это я еще в Ленинграде тогда был, это было, кажется, в тридцать втором году, — и некая появляется девица и говорит: «Я твоя племянница, я Лизочкина дочка, ты меня на руках носил». Я говорю: «Ничего подобного. А кто вы такая?» Говорит: «Я приехала прямо из Парижа в чемодане у Андрея Жида». Я говорю: «Ну и что же?» — «Можно у тебя жить?» Я говорю: «Конечно, нет. Как же я могу белоэмигрантку, мне неизвестную, принять? Да, может, это и не вы, а кто-то другой». Она говорит: «Я тебе принесу письмо от второго секретаря обкома ленинградского». Я говорю: «Это другое дело. Если принесете, то это будет другой разговор». Не принесла. Но, чтоб доказать, что это она, она мне такую фотографию дала, где действительно Лизочка — сидит в каком-то клобуке, а рядом монахини вокруг. Она сделалась аббатессой монастыря в Париже. И я опять о ней позабыл, решил, что все они померли, никого их больше нет. А потом как-то был как раз у вашего знакомого и моего большого приятеля Коли Анциферова — он говорит: «А знаешь ты, что случилось в Париже? Там такая...»

Кажется, она мать Мария называлась. Значит, она обыкновенно приходила к смертницам в камеры их причащать перед тем, как гестапо их казнило. И вот она пришла к одной француженке, начала там о Боге говорить, о том о сем, а француженка говорит: «Да какой мне ваш Бог, когда просто у меня трое детей, а завтра утром меня не будет». Это на нее так подействовало, что она сняла свой клобук — надела на ту всю эту одежду, и та свободно вышла, а она легла на ее место, и ей отрезали голову. А [француженка] долго искала, из какого монастыря эта, и потом по всем признакам узнала: там-то и там-то исчезла настоятельница монастыря. После этого ее посмертно сделали героиней Сопротивления Франции, такой официальный термин, и папа римский канонизировал как святую. Значит, у меня есть просто святая двоюродная сестра — правда, умершая.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости Литература

Литература Colta Specials

Colta SpecialsПоэтесса Наста Манцевич восстанавливает следы семейного и государственного насилия, пытаясь понять, как преодолеть общую немоту

20 января 20226147 Искусство

Искусство Искусство

Искусство Молодая Россия

Молодая РоссияРассказ Алексея Николаева о радикальном дополнении для обработки фотографий будущего

18 января 20222291 Литература

Литература Общество

Общество Искусство

ИскусствоКуратор Алиса Багдонайте об итогах международной конференции в Выксе, местном контексте и новой арт-резиденции

17 января 20225804 Академическая музыка

Академическая музыка Искусство

Искусство Литература

Литература Общество

Общество

Андрей Мирошниченко о недавнем медиаскандале, который иллюстрирует борьбу старых и новых медиа

13 января 20229184