Colta Specials

Colta SpecialsПризнать симптом

Вид экспозиции выставки «Сюрреализм в стране большевиков»© Григорий Матвеев

Вид экспозиции выставки «Сюрреализм в стране большевиков»© Григорий МатвеевВ галерее «На Шаболовке» завершается выставка-исследование «Сюрреализм в стране большевиков», которая вызвала как похвалу критиков, так и споры. Александра Новоженова не могла обойти стороной этот проект.

В советском искусстве действительно не было сюрреализма — того трезвого, но и радикально шутливого движения, иногда почти механистичной художественной науки, которая формулировала бы свои основания в манифестах и практики которой были бы основаны не на экспромте, а на том результате, что можно было получить в ходе просчитанного эксперимента вроде автоматического письма или игры в «изысканный труп». Того движения, в основе которого лежало представление о бессознательном — как о чем-то, что смещает и децентрирует субъекта с помощью разных, в том числе изобразительных, инструментов, обнаруживая его причинность по ту сторону «я», задавая вопросы о статусе взгляда, о нехватке. А также об ошибке и автоматизме как о способах получить доступ к тому, что присутствует, но недоступно непосредственно. В советском авангарде не было такого организованного движения, которое занималось бы субъективным не в смысле частного, личного, приватного, а задавало бы вопросы о месте единичного субъекта и его желания, претендовавшие при этом на универсальность: сюрреалистическая революция не была частным делом — она должна была быть следующим шагом или, вернее, единственно верным развитием революции социальной. Это может звучать слишком прямолинейно, но французский сюрреализм, скажем, в версии журнала La Revolution Surrealiste занимался критикой буржуазной морали и гуманизма, христианского ханжества и, да, капитализма — и это была одна из самых последовательных его критик.

Сюрреализм, который удалось синтезировать Плунгян и Селивановой, театрализован и неоклассичен.

Для Вальтера Беньямина в 1929 году французские сюрреалисты были единственными, кто как следует понял «Коммунистический манифест». В своем тексте «Моментальный снимок нынешней европейской интеллигенции» он пишет о «профанном освещении»: «Он [Бретон] называет “Надю” “livre à porte battante”, “книгой с хлопающей дверью”. (В Москве я жил в гостинице, где почти все комнаты были заняты тибетскими ламами, приехавшими в Москву на конгресс объединенных буддийских церквей. Меня поразило, сколько дверей в коридорах здания было постоянно приоткрыто. То, что вначале показалось случайностью, стало для меня чем-то зловещим. Я узнал: в таких комнатах жили члены секты, торжественно поклявшиеся никогда не находиться в закрытых помещениях. Тот шок, который я испытал тогда, должен ощутить и читатель “Нади”.) Жить в стеклянном доме — вот революционная добродетель par excellence. Это тоже некое опьянение, моральный эксгибиционизм, в котором мы очень нуждаемся». Итак, для Беньямина сюрреализм, которого не было в СССР, — это абсолютная прозрачность, залитая светом радикальная открытость, эксгибиционизм.

Открытие выставки «Сюрреализм в стране большевиков»© Григорий Матвеев

Открытие выставки «Сюрреализм в стране большевиков»© Григорий МатвеевТогда что значит утверждать, как это делают кураторы выставки Александра Селиванова и Надежда Плунгян, что сюрреализм в стране большевиков все же был?

Кураторское усилие в этой выставке — самое интересное: ее смысл не в том, чтобы доказать, что в советском контексте существовал аналог западного движения, хотя такая амбиция тут отчасти есть (но тогда легче было бы работать с кем-то, находящимся в прямой стилистической связи с западными сюрреалистами, вроде Казимира Малевича). Скорее, это искусствоведческий конструктивизм высококлассного знаточеского толка, выхватывающий неочевидные объекты и не связанных друг с другом напрямую авторов и спрягающий их в неожиданный дискурс, который до сих пор никто не мог себе помыслить в таком виде. Деление выставки на тематические секции типа «Звери», «Бессознательное», «Другой» (Другой не в психоаналитическом смысле, а в смысле «иного», жуткого или странного незнакомца), «Праздники» напоминает о стандартной тематической практике, с помощью которой структурируют выставки советского искусства последние пару десятков лет. Но вряд ли кто-то, кроме именно этих двух кураторов, смог бы придумать и собрать вместе конкретно эти объекты: в этом смысле выставка с ее сумрачным, кабинетно-театрализованным оформлением (Селиванова делала и экспозиционную архитектуру) не является «началом исследования», то есть не ведет от наброска к чему-то большему; она сама по себе — законченный, раньше не существовавший объект, в большей степени конструкция, чем документальное свидетельство ранее не учтенных практик, констелляция, кристаллизовавшаяся только в кураторском взгляде, — в этом ее лимиты, но и ее удача.

Французский сюрреализм, скажем, в версии журнала La Revolution Surrealiste занимался критикой буржуазной морали и гуманизма, христианского ханжества и, да, капитализма — и это была одна из самых последовательных его критик.

Те же авторы и объекты, не образующие реального исторического круга или движения (если не считать членов ОБЭРИУ), могли бы быть легко подверстаны к другим дискурсам 1930—1940-х годов — неоэкспрессионистскому и неосимволистскому, соцреалистическому и иным, но на выставке вещи и фигуры художников и поэтов связываются в измерение неартикулированного и не сознающего себя «сюрреализма», существующего как бы органически, в виде криптопрактик и маньеризмов, чаще индивидуальных, чем групповых, в виде мутаций на фоне или в стороне от публичного дискурса социалистической сознательности. Здесь уже содержится проблема: ведь многие работы, от скульптора Айзенштадта до Лабаса с Плаксиным, можно было бы читать как версии реализмов 1920—1930-х годов, крайне разнообразных и действительно зачастую маньеристичных, но отзывающихся на текущую ситуацию, а не эскапистских.

Но тот непроявленный сюрреализм — в том виде, в котором его выводят кураторы, — можно было бы назвать диссидентствующим и демобилизационным. Понимание, что такое сюрреализм, здесь либеральное — как право на приватную художественную практику перед лицом тотальной мобилизации; право уйти в тень, когда все залито солнцем; право оставаться в комнате за закрытой дверью.

Можно попробовать реконструировать позиции, из которых исходят кураторы, собирая свой несколько диссидентский сюрреализм: можно (грубо) предположить, что их концепция возникает в противопоставлении какому-то «господствующему» дискурсу, скорее всего, общему дискурсу индустриализации и вторящему ему производственническому авангарду. Последний требовал от субъекта добровольного выхода в публичное поле и подчинения своих психических сил общественному производству, подразумевавшему полную сознательность и самоконтроль, — отсюда возник тот самый миф о производстве нового сознательного человека, который так пугает славистов своей кажущейся тоталитарностью. Но вместе с тем именно в этом производственнический авангард, искавший способ преодолеть нехватку в неотчужденной и безэнтропийной экономике социализма и при этом признающий течи и просветы в этой экономике, ближе к сюрреализму с его теорией нехватки и отброса в экономике капитализма. По сути, это две стороны одной медали. Тот сюрреализм, который выведен кураторами на выставке, проходил относительно этих двух дискурсов по касательной.

Понимание, что такое сюрреализм, здесь либеральное — как право на приватную художественную практику перед лицом тотальной мобилизации; право уйти в тень, когда все залито солнцем; право оставаться в комнате за закрытой дверью.

Индустриализация и дискурс первых пятилеток, с которыми совпадает по хронологии большинство представленных на выставке работ, требуют в придачу к сознательности и верности общественному строительству еще и полной самоотдачи — то есть без остатка мобилизуют силы субъекта на дело построения общественного блага. Но вместо того, чтобы ставить вопрос о бессознательном и экономике субъекта в новой системе производства, «сюрреализм», получающийся у кураторов, противопоставляет полной сознательности (которую многие, впрочем, понимают как идеологический гипноз) не вопрос о бессознательном, как это делает французский сюрреализм, а, скорее, декадентскую несознательность.

Короче, сюрреализм тут понимается как уклонизм, отказ от участия в мобилизации. В экспозиции приведены цитаты из статьи Максима Горького «Война сорнякам», где он призывает бороться с паразитизмом: «Наверное, вслед за всесоюзным походом против сорных трав будет объявлен такой же поход против крыс, мышей и прочих грызунов, уничтожающих огромное количество зерна и пищевых продуктов». Бесполезные растения и животные противопоставлены полезным, и ясно, что от бесполезности до вредительства один шаг, но является ли отказ от производства пользы достаточно веским основанием для того, чтобы говорить о сюрреализме как о способе указать на то, что находится по ту сторону блага? Скорее, нет, и сюрреализм, сконструированный тут, синонимичен уклонизму, борьбе за право на приватное торможение за закрытыми дверями. Этот сюрреализм выглядит как заявка на право чудить, на макабр, на выращивание плесени в своем углу, на право галлюцинировать свой маленький кошмар в комнате с задернутыми шторами, не поддаваясь на солнечный зов.

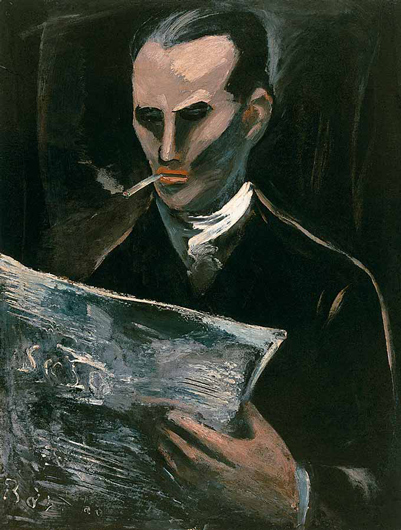

Ростислав Барто. Читающий журнал. 1928

Ростислав Барто. Читающий журнал. 1928Так, сумрачная картина «Читающий журнал» Ростислава Барто представлена своего рода антиподом «Рабкора» Виктора Перельмана: у кураторов выходит, что человек ослабший, погруженный в себя, не включенный в публичные дебаты, буквально ушедший в тень, — это и есть сюрреалистический субъект. Тут возникает связка между ужасной реальностью, например, репрессий и позицией художников-уклонистов — впрочем, уклон при этом может быть не только уклонением от мобилизации, но и уклоном стилистическим, как у Меера Айзенштадта в его «Трактористе», скульптуре, открывающей выставку. На плече у него трактор, и экспликация сообщает, что он ползет по плечу как улитка, но можно было бы прочитать это как работу с пространством: маленький трактор находится далеко, но в скульптуре планы слипаются, и работа с пространственными планами и наслоениями в духе пластических упражнений ВХУТЕМАСа — это то, что вообще-то интересует этого скульптора. Айзенштадт работал во вполне себе производственной тематике — его можно было бы включить в любой обзор реализмов 1920—1930-х годов. Его маньеристическая версия неоклассики (по сути, его интересует синтетическая монументальность в оформлении социалистического пространства) не противоречит исканиям самых разнообразных левых художников, скульпторов и архитекторов. Но кураторам удается включить его в совсем другой контекст.

Меер Айзенштадт. Тракторист. 1930

Меер Айзенштадт. Тракторист. 1930Темное и ужасное — не синонимы: как работать со связью репрессивной реальности и зловещих или просто чудаковатых мирков? Маленькие ужасы и забавы обэриутов и других участников выставки нельзя сделать «зеркалом репрессий». Этот макабр — не страшный и даже не трагический. Да, это действительно заявка на право разводить своих личных пауков, вертеть куклы из фантиков, право на торможение в момент общего воодушевления, право остаться дома и не выходить. Но переживать жуткое и читать или смотреть на что-то пугающее — опыты совсем разного порядка, об этом писал Фрейд в своем очерке «Жуткое» (1919). Полумрак выставки с завораживающим изогнутым занавесом создает именно такую атмосферу домашнего театрика ужасов, где-то между кабинетом и детской. Именно поэтому выставка становится чистым наслаждением: в самих работах нет жуткого, жуткое переживается только в жизни, и оно связано не с воображаемым — не со страшной маской, не с темной комнатой, не с ожившей куклой, не с необычным, — а с повторением, совпадением знаков, с разрывом в обыденности, в которой появляется проблеск реального.

Сюрреализм, который удалось синтезировать Плунгян и Селивановой, театрализован и неоклассичен — особенно в его петербургской составляющей. Николай Акимов, Владимир Конашевич, Хармс с Порет и другие участники погружены в свою игру, и основа ее — тонкий пассеизм, набор петербургских культур, в которые они эскапистски играют в комнатах, в театрах и в парках; вспоминаются «Мир искусства» и волшебный фонарь, который смотрели маленькие Бенуа в своем счастливом дореволюционном доме. Конечно, дом, где делают свои живые картины обэриуты, — это не дом благополучных Бенуа. С другой стороны, эскизы к оформлению парка имени Кирова в 1937 году — прелестная руина, с большим вкусом стилизованный карнавал на фоне репрессий — это именно мирискусническая неоманьеристическая традиция, а не сюрреализм как радикальная практика выставления напоказ и распахивания дверей.

И снова к свету и тьме, а также к открытым и закрытым дверям: в той же статье «Жуткое» Фрейд писал, что самое пробирающее ощущение ужаса возникает вовсе не во мраке, а в полуденный зной, когда исчезают тени, — он описывает, как заблудился в итальянском городке и, заплутав, трижды вернулся в одно и то же место. Об этом же полуденном страхе, паническом ужасе пишет обэриут Леонид Липавский в своем «Исследовании ужаса» — цитаты из него приводятся на выставке: об особенном страхе послеполуденных часов, когда вдруг возникает предчувствие непоправимого несчастья. Но что это за несчастье? Липавский не противопоставляет ужас репрессий Первомаю, а воодушевление — пассивности и эскапизму. Он пишет всего лишь о чувстве жуткого, которое возникает на лесной прогулке, когда вдруг замирает день.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияРазговор с основательницей The Bell о журналистике «без выпученных глаз», хронической бедности в профессии и о том, как спасти все независимые медиа разом

29 ноября 202365565 Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияИзвестный публицист о проигранной борьбе за факт и о конце западноцентричной модели журналистики

17 ноября 202361006 Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияРазговор с главным редактором независимого медиа «Адвокатская улица». Точнее, два разговора: первый — пока проект, объявленный «иноагентом», работал. И второй — после того, как он не выдержал давления и закрылся

19 октября 202344048 Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияНи с теми, ни с этими. Известный журналист ищет пути между медийными лагерями и обвиняет оппозиционно-эмигрантский в предвзятости

10 октября 202368985 Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials