Современная музыка

Современная музыкаКатя Павлова: «Благо переживания мои стали более зрелыми»

Лидер «Обе две» — о новом альбоме «Мне это не подходит», песнях как способе психотерапии и инициации «Уралмашем»

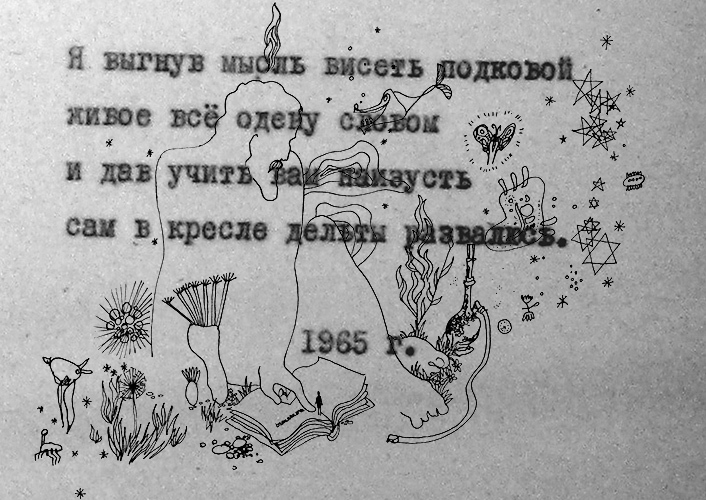

10 декабря 20211987 1. Рис. Леонида Аронзона. 2. «Я выгнув мысль висеть подковой…» (1966). – Машинопись с «заниженной» датировкой. Собрание А. Хвостенко.

1. Рис. Леонида Аронзона. 2. «Я выгнув мысль висеть подковой…» (1966). – Машинопись с «заниженной» датировкой. Собрание А. Хвостенко. В издательстве «Барбарис» вышел сборник избранных стихотворений Леонида Аронзона. Он умер в 1970 году при не совсем выясненных обстоятельствах (то ли это было самоубийство, то ли несчастный случай), общался с Иосифом Бродским, с которым его настолько часто сравнивают, что это сопоставление уже набило оскомину, и писал удивительные тексты, непохожие на то, что делали в шестидесятые годы его современники. В книгу вошли стихотворения, уже опубликованные прежде в представительном двухтомнике, выпущенном Издательством Ивана Лимбаха десять лет назад. Они располагаются в хронологическом порядке, присутствуют все наиболее известные его тексты. Составителем выступил режиссер и наследник автора Феликс Якубсон, а предисловие написал поэт Валерий Шубинский.

Наверное, одна из основных особенностей произведений Аронзона — их как бы случайность. Его поэтическое наследие условно можно разделить на две неравные по объему части, хотя границу между ними провести бывает нелегко: в первой он восстанавливает традицию текстов на случай, а ко второй половине принадлежат фасадные стихотворения, наиболее полно выражающие его мироощущение, где радость от окружающей красоты смешивается с предчувствием смерти. Это предчувствие совершенно не настаивает на себе и близко к немецкому unheimlich, которое Фрейд с оглядкой на Шеллинга определял как «то, что должно было оставаться в тайне, в сокрытии, но всплыло на поверхность». На первый взгляд, такая связка между стихотворениями Аронзона и понятием unheimlich не кажется очевидной. Однако станет ясно, что здесь нет ошибки, если обратиться к генезису Аронзона. Общеизвестно, что для него были важны поэты первой половины XIX столетия. Авторы той эпохи, сформировавшие русский романтизм, описывали природу с неотступным чувством бесприютности («Лесной царь» Жуковского, «Осень» Баратынского). И Аронзон спустя почти два века обыгрывает это настроение, например, в стихотворении «Как хорошо в покинутых местах!» Следует отметить, что unheimlich у Аронзона возникает не прямолинейно, не как данность, а в процессе преодоления, когда поэт с ликованием протягивает руку впечатлению, так что оно нейтрализуется счастьем визионера. То есть мы не встретим у него что-то пугающее, потому что он от него отталкивается, делая почти незаметное чувство «жуткого» отправной точкой для путешествия в край беспечности и покоя.

Вода течёт, а кирха неподвижна,

но и вода стоит, а не течёт.

На грудь мою садится самолёт,

но свет такой, что ничего не видно.

Что касается сочинений на случай, то в них Аронзон опирается на эмблематическую для русской поэзии традицию «альбомных стихотворений», из которой следует родство некоторых его текстов с эпиграммой. Однако эпиграммы становятся у него безобидными, их сатирический потенциал смягчается, что не мешает им оставаться, во-первых, критикой «имперской литературы» (что сближает его с Вагиновым), а во-вторых, тем самым остановленным мгновением, о котором говорит в предисловии к избранному Валерий Шубинский. Кроме всего прочего, такое отношение к своему творчеству фактически снимает с Аронзона упреки в неоднородности его наследия: ведь поэтика случая в известном смысле не подразумевает неудач, достаточно только, чтобы бросок костей подчинялся определенному набору вариантов. Важно отметить, что когда речь идет о случайности, то подразумевается не алеаторическое устройство текста — этого у Аронзона, судя по всему, не может быть, — но определенного вида имитация, которой свойственна обманчивая необязательность, своего рода преднамеренная легкость, тем не менее кажущаяся живой, а вовсе не искусственной. Другое дело, что так и останется незакрытым вопрос: насколько выбранная позиция ограничивала автора?

Хорошо на смертном ложе:

запах роз, других укропов,

весь лежишь, весьма ухожен,

не забит и не закопан.

но одно меня тревожит,

что в дубовом этом древе

не найдётся места деве,

когда весь я так уложен.

С «альбомными стихотворениями» его тексты роднит еще и то, что он делал их составной частью художественно оформленных книг, а также посвящал близким друзьям (вроде Александра Альтшулера) или своей жене Рите Пуришинской, иногда превращая родственников и приятелей в персонажей своих произведений. Однако оборотной стороной этой поэтической стратегии стал повсеместно отмечаемый субкультурный характер его творчества, который, впрочем, практически не мешает восприятию Аронзона, поскольку поэту удавалось выдерживать необходимую в такой ситуации дистанцию между дружескими замыслами и собственно литературой. К тому же он воспринял традицию обэриутов, которых знал преимущественно по сочинениям Николая Заболоцкого. Это немаловажный момент, ведь авторы круга ОБЭРИУ занимались проблемами случая, а также другим отношением ко времени, отличавшимся от строгой вертикальной линейности, которая не оставляет возможности для маневра.

© Барбарис, 2015

© Барбарис, 2015В стихотворении «Прямая речь», почему-то не вошедшем в книгу (извечная проблема любого избранного в том, что оно неизбежно сужает обзор), мы можем проследить только что упомянутые свойства поэтики Аронзона, которые отчасти связывают его с ОБЭРИУ: включение знакомых в круг персонажей, пренебрежение временными рамками. К этим характеристикам можно добавить отчуждение: все герои — от Архилоха до дяди, от Иисуса Христа до Гоголя и Альтшулера — находятся в диалоге лишь постольку, поскольку их реплики стоят одна за другой. Мотив отрешенности повторяется и в «Записи бесед», где люди «уже не говорили — передавали друг другу одни и те же цветы, иногда брали маски с той или иной гримасой или просто указывали на ту или иную, чтобы не затруднять себя мимикой». Эта сцена невольно вызывает в памяти стихотворение Тютчева «Кончен пир, умолкли хоры». Вообще говоря, Аронзон нередко ссылается на Тютчева («Есть в осени присутствие зеркал...»). Как у многих значительных художников, стихи Аронзона в сжатом виде, словно еще не распавшийся на радугу луч света, содержат в себе поиски поэтов прошлых эпох.

Боже мой, как всё красиво!

Всякий раз как никогда.

Нет в прекрасном перерыва.

Отвернуться б, но куда?

Оттого, что он речной,

ветер трепетный прохладен.

Никакого мира сзади:

Что ни есть — передо мной.

По-видимому, курение анаши сказалось на его творчестве. С одной стороны, Аронзон недвусмысленно заявляет: «Мой мир такой же, что и ваш — не знавших анаши» (стихотворение не включено в сборник), с другой — в его текстах присутствует описание симптоматики, которая присуща наркотическому опьянению, будь то ощущение эйфории и беспричинного веселья или нечто вроде дереализации. Она усматривается прежде всего в декоративности описываемых пейзажей, но также и в чувстве déjà vu: «Как счастливо опять спуститься в сад, / доселе никогда в котором не был». Читая книгу, можно пронаблюдать еще один интересный метод работы Аронзона. Дело в том, что цикл «Запись бесед» фактически является палимпсестом: ведь отдельные фрагменты этого цикла есть в стихотворениях, написанных как до его создания, так и после. «Беседа», «Напротив низкого заката...», «Что явит лот, который брошен в небо?», «Благодарю Тебя за снег...», «Не ты ли, спятивший на нежном...» составляют ответвления единого пучка, центром которого и становится большая партитура, представляющая собой один из самых неординарных текстов второй половины XX века. Это уже даже не авангардные эксперименты, которыми Аронзон занимался раньше: в этих стихах есть нечто, не принадлежащее никакому времени. Они настолько прозрачны и в то же время герметичны, что любая интерпретация неизбежно превращается в протоколирование.

Разумеется, все вышесказанное говорит о постмодернистском мышлении Аронзона, что уже давно заметил Илья Кукулин, увидевший в его поэзии «узнаваемый набор черт европейско-американской “высокой” контркультуры 1960-х гг., от поэтов-битников до Джона Леннона или Алена Роб-Грийе. К этому международному движению, несомненно, и принадлежал Аронзон — и был ярким и очень своеобразным его представителем». Хочется думать, что «Сто стихотворений» побудят перечитать его как поэта, который именно освобождает, а не подавляет своим арсеналом средств. Протест, в том числе и сексуальный, неотделим от его творчества.

Леонид Аронзон. Сто стихотворений. 1961—1970. — М.: Барбарис, 2015. — 144 с., илл.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости Современная музыка

Современная музыкаЛидер «Обе две» — о новом альбоме «Мне это не подходит», песнях как способе психотерапии и инициации «Уралмашем»

10 декабря 20211987 Искусство

ИскусствоЮлия Тихомирова размышляет о том, каким будет искусство для первого путинского поколения

10 декабря 2021236 Современная музыка

Современная музыка«Боже! Как я счастлив, что я не американец!»: аудиовизуальный арт-поп-проект от клипмейкеров-франкофилов

10 декабря 20211842 Молодая Россия

Молодая РоссияМолодой архитектор Антон Федин представляет себе мир, который весь целиком состоит из одного бесконечного города

10 декабря 20211359 Кино

КиноФархат Шарипов — о драме «18 килогерц», посвященной героиновой эпидемии в Казахстане 90-х

9 декабря 20213849 Литература

Литература Colta Specials

Colta SpecialsСокураторы одноименной выставки в центре творческих индустрий «Фабрика» Мария Линд и Андйеас Эйикссон рассказывают о ее концепции

9 декабря 2021218 Современная музыка

Современная музыкаЛеонид Федоров выпускает сольный альбом «Последний друг» и рассказывает о нем и о «осовковлении мира»

9 декабря 20211892 Общество

ОбществоАлександр Кустарев о том, каким путем ближе всего подобраться к новой форме демократии — делиберативной, то есть совещательной, чтобы сменить уставшую от себя партийно-представительную

8 декабря 20211847 Литература

Литература Академическая музыка

Академическая музыка Кино

Кино